- +1

【记忆】从“公用电话”到“智能手机”……

电话传入中国是1881年,根据音译,国人称电话为“德律风”。当时上海英商瑞记洋行在上海租界内开办华洋德律风公司,架起市内电话线路。1900年,上海南京电报局开办市内电话,当时只有16部,这是中国自办市内电话的开始。中国的长途电话也始于这一年。然而,电话在中国城乡普及则是一个世纪后的事。

1908年6月25日,上海华洋德律风公司新建的江西路24A号(今江西中路232号)大楼落成,11月公司迁入新址办公

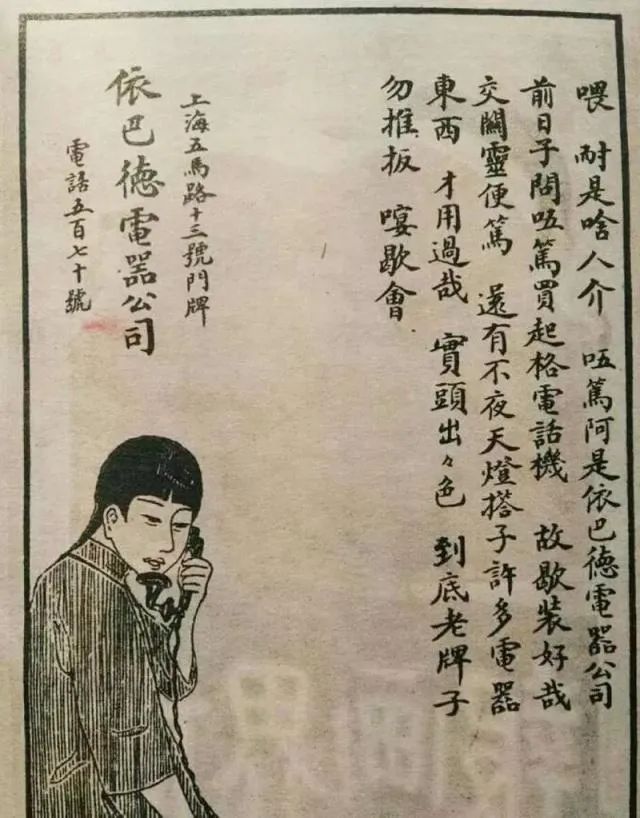

20世纪早期,在沪刊印的《世界画报》中的电话广告

公用电话间市井风情一扇“窗”

“方志上海”记载:上海的公用电话始于1952年的8月1日,在虹口区与北四川路区的62处代办公用电话站开办传呼服务试点,10月全面推广。至1960年,市区公用电话累计3293部,其中办理传呼业务的已有2375部,占总数的72.19%。

1957年,上海市电话号码升六位纪念章及当时使用的老电话

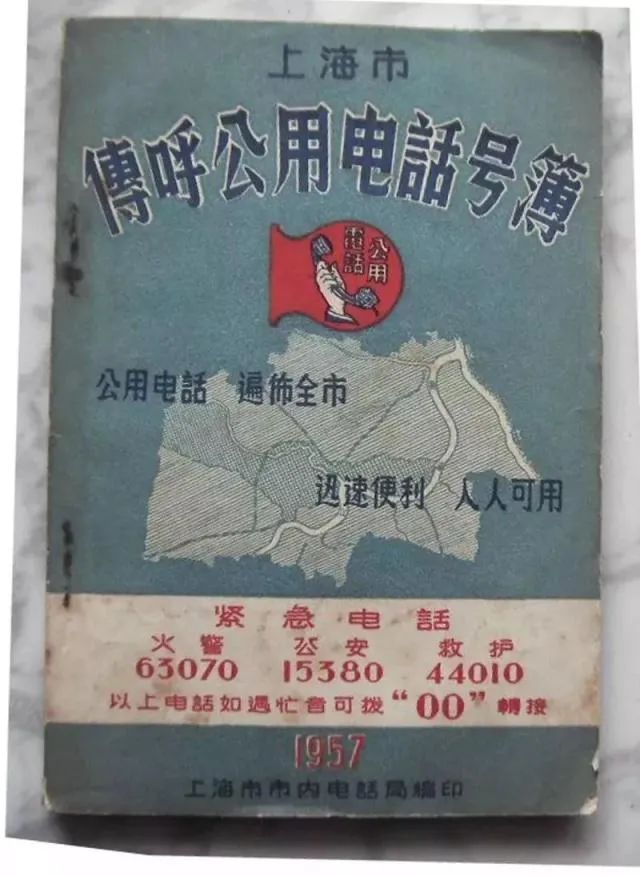

1957年出版的《上海市传呼公用电话号簿》

公用电话一般设在弄堂口的烟纸店,或者小区的主入口处,早期还设在居委会办公地。总之,公用电话周边必定是人口密集的居民区。

如果是烟纸店公用电话,没有传呼业务;而公共电话间,则有传呼服务。传呼电话一般需要两人服务,一人接听,另一人跑腿。记录下需要回电的电话号码和姓名后,一位服务员就得上门通知。这时老伯或阿姨就抄起铁皮喇叭,站在被叫户门外或楼下大声呼喊:“12号203张××电话!”。后来改为半导体喇叭。被叫居民来到电话间,先付3分钱传呼费,接过小字条上对方的电话号码打回电。市内电话每3分钟4分钱,超时算两个8分钱。

当年街头烟纸店的公用电话

传话公用电话每天营业时间长达12个小时,服务员分两班,早班7:00—13:00;中班13:00—19:00,有些小区还延长至20:00。这些服务员都是退休在家的老爷叔老阿姨,他们并不在乎每班七角、八角的酬劳,他们在意发挥余热有事做。

公用电话间服务员是消息灵通人士,经常使用传呼电话的居民家情况他们了如指掌。张三家姑娘正在谈恋爱,李四家闺女拗断了,摸得煞煞清。为确保来电接听不耽误,电话间里一般是两部电话,一部专供接听,一部专供打出去。有代办长途电话业务的就会专门安装一部。遇上谈恋爱煲电话粥的,服务员爷叔阿姨就会皱眉头。

传呼服务的时间印制在招牌上

作者在弄堂场景中“回放”旧时打公用电话(摄影 黄雪梅)

居民使用公用电话多数是向单位请假或调休,或是单位有急事通知职工回单位处理。当然,也有报喜报忧的电话进出。听到传呼,顶着一头卷发器,穿着睡衣的主妇慵懒地踱进电话间;身上围裙来不及脱掉的家庭“煮男”急匆匆赶来;听到产妇母子平安消息的外婆眉开眼笑,喃喃自语“阿弥陀福”;听到亲属病危信息的老爷叔,顿时手抖得放不下电话……公用电话间啊,当年市井风情的一扇“窗”。

电信大发展圆了百姓“电话梦”

据“方志上海”记载:1981年12月16日—1982年1月15日,市话局在《解放日报》《文汇报》刊登了《本市部分敞开登记个人用户》的公告,这是自1966年后15年来首次对部分地区,敞开受理私人住宅电话的申请。一个月内登记用户有564户,相当于1981年度其他各月平均申请数的5.4倍,局部地区出现供不应求的情况。

随着私营经济的出现,“装电话”的市场需求猛涨。然而,僧多粥少。“僧”是用户,“粥”是“交换设备”。当时,还没有程控自动交换机,还是靠手工接插交换。人工交换机扩容资源有限,于是,出现装机登记排队的局面。

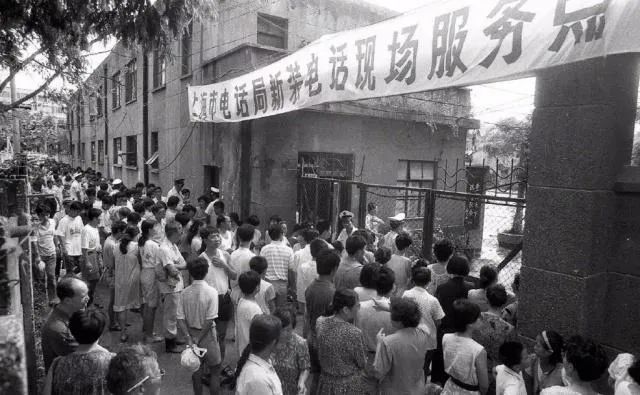

1980年代中期,人头攒动的电话新装现场服务点

笔者的一位文友老王,是上海宝山区001号个体工商户营业执照持有者。1983年他在罗店镇电话支局申请了一部私人电话,还不是直线电话,需要话务员转接的电话。就是这样一部没有拨号转盘的电话,竟然成为上海郊区私人电话第一部。上海人民广播电台派出记者去罗店镇采访了老王,老王一夜之间成了新闻人物。

上海郊区第一部私人电话是没有拨号转盘的分机

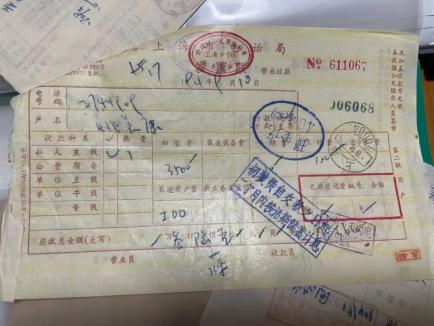

改革初期,发展电信事业资金缺口大,“初装费”应运而生。市民姚美康向笔者提供了一张1994年9月申请安装电话的发票。发票上“初装费”一栏3500元;“长途开户费”一栏100元,应收总金额3600元。按照1994年的工资水平,3600元的物件属于“高消费”,就这上海市民还是趋之若鹜。因为,有电话和没电话的生活状态是大不一样的。

1994年个人缴纳电话安装初装费发票(市民姚美康提供)

上海黄页成为供销人员指南

1995年11月25日零点,中国电信史上一个划时代的时刻出现。上海电话网8位拨号工程割接一次成功,上海成为中国大陆第一个实行电话8位号码制的城市。总容量超过340万门,使电话号码资源增加10倍,且有利于移动电话和其他各种电信新业务的发展。

从那一刻起,申请安装家庭电话无须排队等候,初装费开始进入下降通道。笔者1999年申请安装的初装费仅为1200元。2001年7月1日信息产业部和财政部联合发文决定取消电话初装费,从电话初装费开始降价到取消仅用5年不到的时间。

1988年竣工投用的上海电信大楼(摄影 陆杰)

从1980年代后期始,上海电信局每年更新出版“电话号码簿”,而且一年比一年厚。因为内页是黄色纸张,俗称“黄页”。后来封面直接印上“上海黄页”。个人电话以姓氏分类,哪家要是上了“黄页”还挺自豪:“黄页里寻得到阿拉喔哩厢电话。”黄页的作用在“非互联网时代”,那可是企业供销人员的行动指南。“上海黄页”上各类企业一网打尽,那年月,外地供销人员来沪入住旅社后,就抢着翻阅“上海黄页”。查到电话号码后,先电话联系,随后登门洽谈。

年年更新的“上海黄页”

随之而来的是上海长途电话业务量暴涨,而上海开设长途电话业务的网点很少,印象中只有静安寺邮电局、南京东路邮电局和四川北路邮电总局,1988年又增加了延安东路电信大楼营业部。出差人员在营业厅填好单子就等着接线员通知,因为线路繁忙,等候一、二个小时是常事,有时要排上一整天才接通。当时业内有一句话非常形象:打市话拨痛了手指(转盘拨号),打长途喊哑了嗓子(线路不畅)。

公用电话代办长途业务后群众打长途的情景

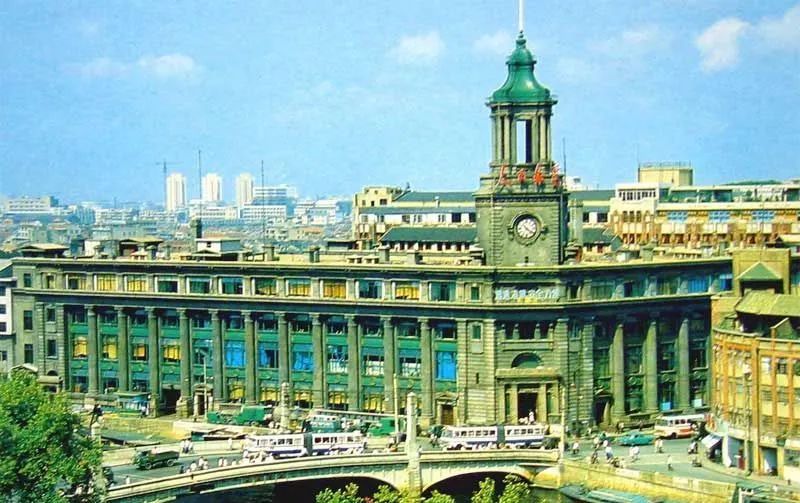

上海邮政总局大楼坐落于四川路桥北堍,其营业厅是受理长途电话的主要场所

从BP机到5G的飞跃发展

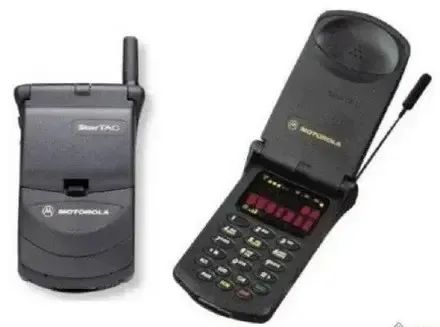

1980年代上海在普及住宅电话的同时,开通了中国第一家寻呼台,寻呼机(也称BP机)开始进入中国市场。只因科技太迅猛,BP机1990年蓬勃兴起,到进入新世纪逐步退出市场,也就十多年时间。手机的更新迭代让人缓不过神来,从砖头似的“大哥大”,到掌中“小方块”;从声音传输的1G到连接互联网无所不能的4G,只用了不到20年时间。老伯阿婆们还没玩转4G,5G的曙光已绽放。

1990年代中期的BP机(摄影 姚志康)

瘦身后的1G手机

2021年工信部公布2020年全国电信产业数据:我国4G用户总数达到12.89亿户,全年净增679万户,占移动电话用户数的80.8%。固定电话用户总数1.82亿户,全年净减913万户,普及率降至13部/百人。

从“公用电话”时代到“智能手机”时代,中国仅用了40年的时间。这40年的变化日新月异、历历在目。凝结成一句感慨:生逢盛世,活得幸福!

猜你喜欢

原标题:《【记忆】从“公用电话”到“智能手机”……》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司