- +1

小学课本骗人了?不!《灯光》里不光有郝副营长,还有一片无名英烈墓

以下文章来源于党人碑的熟人茶馆 ,作者dangrenbei

党人碑的熟人茶馆.

宋史学渣眼里的中国革命史

来源:微信公众号“党人碑的熟人茶馆”(ID:gh_17719e8e5633)

人民教育出版社小学《语文》课本里,有篇课文叫《灯光》(今小学六年级上册第八课)。

《灯光》插画

1947年9月8日,沙土集(今属山东菏泽)战役发起总攻前的傍晚。

后来蜚声军内外的著名作家王愿坚同志,此时只有18岁,是新华社华东前线分社三支社的一名战地记者,来到担任主攻任务的华野西线兵团三纵八师二十二团三营阵地,在交通沟里,遇到了该营的郝副营长。

郝副营长只有22岁,却是著名的战斗英雄。

小王看到小郝的时候,小郝他正倚着交通沟的胸墙坐着,一手拿着火柴盒,夹着自制的烟卷,一手轻轻地划着火柴。他并没有点烟,却借着微弱的亮光看摆在双膝上的一本破旧的书。书上有一幅插图,画的是一盏吊着的电灯,一个孩子正在灯下聚精会神地读书。他注视着那幅图,默默地沉思着。

“多好啊!”他在自言自语。

突然,他凑到记者的耳朵边轻轻地问:“记者,你见过电灯吗?”

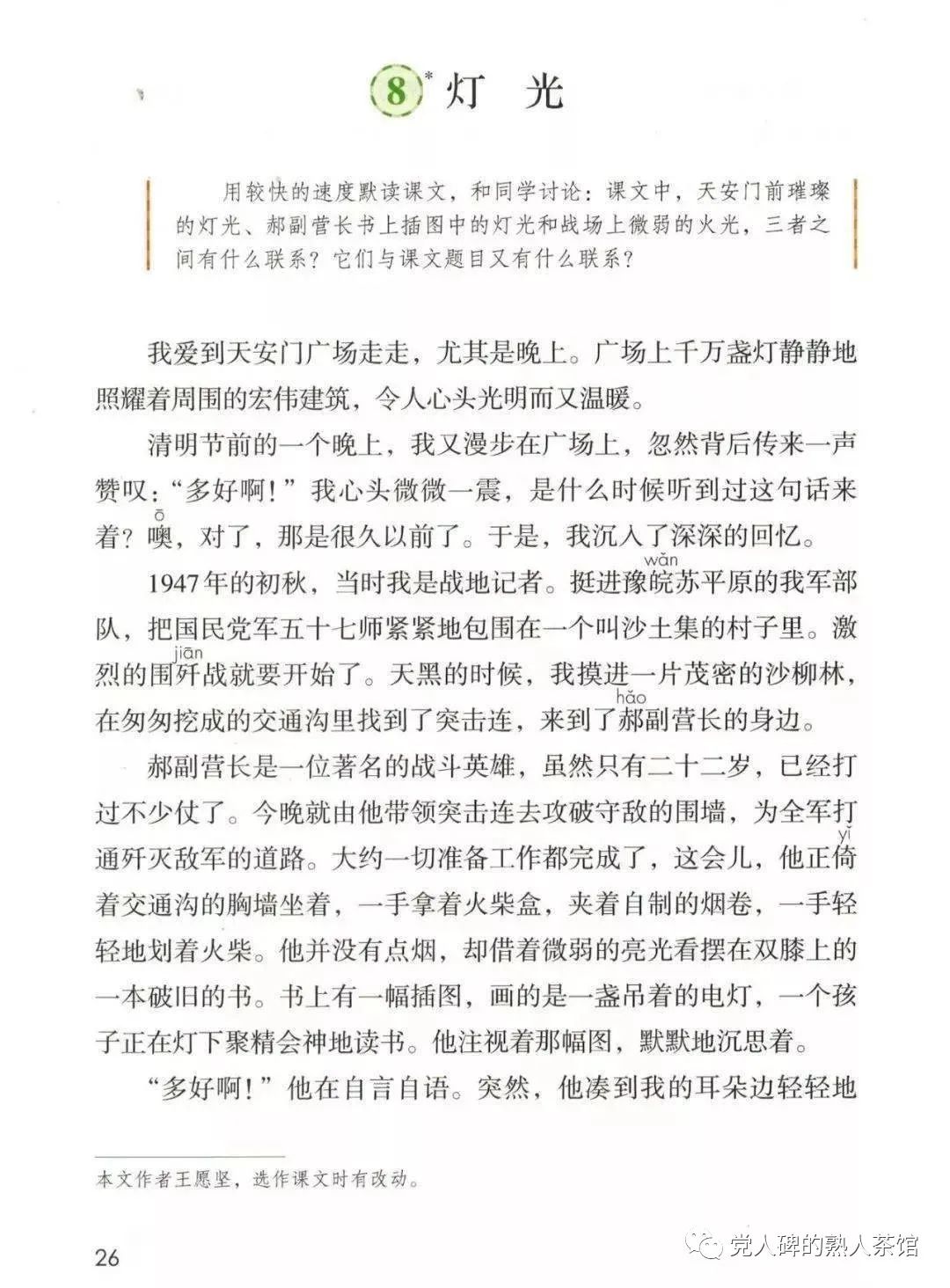

《灯光》课文

记者不由得一愣,摇了摇头,说:“没见过。”

“听说一按电钮,那玩意儿就亮了,很亮很亮。”他又划着一根火柴,点燃了烟,又望了一眼图画,深情地说:“赶明儿胜利了,咱们也能用上电灯,让孩子们都在那样亮的灯光底下学习,该多好啊!”他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

半个小时后,王记者回到团指挥所,郝副营长带着突击队已经冲上去。没想到后续部队遭到敌人炮火猛烈的阻击,在黑暗里找不到突破口,和突击连失去了联系。

后续部队跟不上,就无法扩大战果,突击队就可能被敌人一勺烩,主攻团受影响,整个战役进程就危险了!

沙土集土围子里的敌人,是国民党反动派的嫡系整编57师,全日式武器装备,仅以轻机关枪的配备而言,每个步兵连就配置了9挺。

二十二团指挥所里的所有人,从团长毕庆堂到战地记者王愿坚都心急如焚,望着黑魆魆的土围子。

突然,黑暗里出现一星火光,一闪,又一闪。这火光虽然微弱,对于寻找突破口的部队来说已经足够亮了。战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙,响起了一片喊杀声。

后来才知道,在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴,点燃了那本书,举得高高的,为后续部队照亮了前进的路。可是,火光暴露了他自已,他被敌人的机枪打中了。

这就是课文《灯光》里,战地记者王愿坚讲的故事。

问题来了:

这位烈士“郝副营长”是真有其人吗?如果是真的,他姓郝名谁,家乡何处?怎么参加革命的?怎么年纪轻轻就当副营长的?怎么当的战斗英雄……

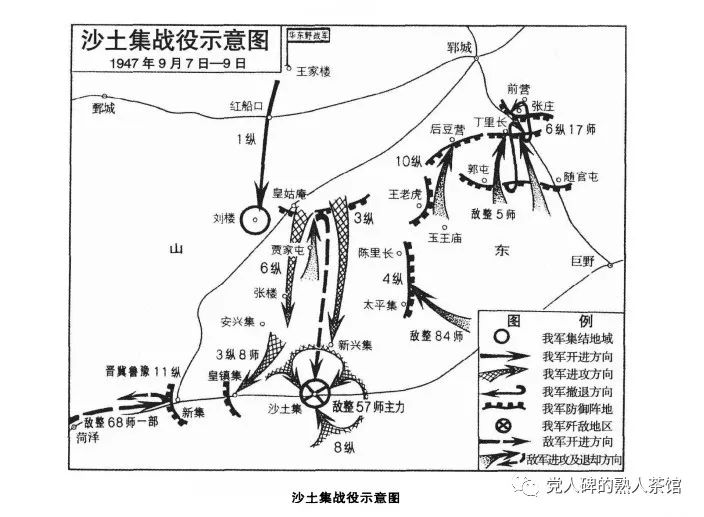

沙土集战斗机关枪阵地,刘保璋摄

毕庆堂同志有篇回忆文章,叫《沙土集战斗的前前后后》,里面提到了我们的“郝副营长”,他说:

“郝荣贵才二十二岁,是全军出色的战斗英雄,五年前在鲁南的砫子战斗中,他亲手打死了窜遍华北的著名惯匪头子刘黑七,荣获山东军区甲等战斗英雄的称号。几年来,他从一个十六、七岁的小鬼锻炼成长为优秀的指挥员与政治工作者,立过不少功绩。就在这次战斗中,他亲带突击连,勇敢地突破了北门,为战役胜利打开了通路。”

土匪是旧社会屡打不尽的顽疾,各地巨匪多如牛毛,然而这些家伙与刘黑七相比,那就是小巫见大巫了。刘黑七以其活动范围之广、历经时间之长、聚集匪众之多、危害社会之大,稳坐民国悍匪的头把交椅。

刘黑七,原名刘桂堂,山东费县(今属平邑)人,因脸黑,在匪帮里排行老七,故人称“刘黑七”。为匪29年,流窜过华北、华中十几个省市,最多时手里有1个军的番号,一万多人马枪支。

从1927年到1943年,所有当时北中国的反动势力,从张宗昌到蒋介石,从阎锡山到韩复榘,从伪满到日寇,曾经14次收编刘黑七部队,充当刘黑七的保护伞,这就是屡打不尽、死灰复燃的根本原因。即便得罪了所有中国人,他还有日本侵略者来庇护!

山东费县柱子山

这家伙心狠手辣,据不完全统计,刘匪仅在鲁南,就烧杀抢劫了三百多个村庄。从1939年至1943年,烧毁房屋三万余间,杀死无辜群众四千余人,奸污妇女不计其数。

1940年3月下旬,刘匪在南孝义村(今属平邑)东一个窖子活埋了七十余人,在大井村活埋了二百多人,同时,还在这个村一次强奸妇女四十余人。1940年冬,刘匪纵火把费南六十多个抗日村庄烧成灰烬,制造了“蒙山无人区”。

群众对刘匪又恨又怕,连孩子哭了,娘也吓唬说:“刘黑七来了!”孩子立刻不哭了。

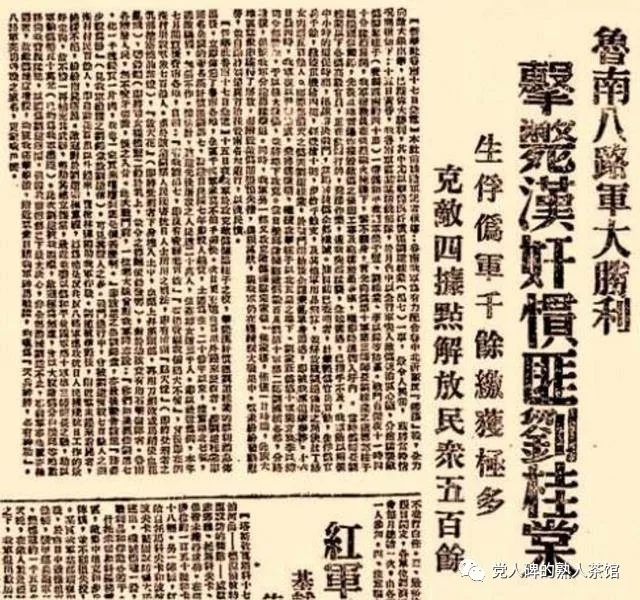

《大众日报》刊发击毙汉奸惯匪刘桂棠的消息

1943年,鲁南的八路军先打垮了顽固派,再逼得日寇采取守势,这下刘黑七就没有了保护伞。

山东军区罗荣桓政委做出了“坚决消灭刘黑七部”的决定。

1943年11月15日夜21时,我军发动柱子山战役,两个半小时结束战斗,不但击毙了刘黑七,还彻底摧毁了刘黑七匪部。

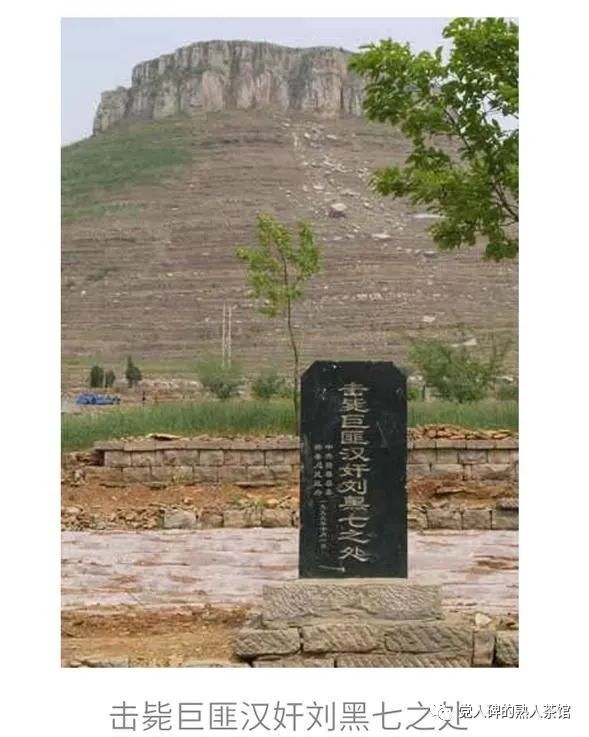

柱子山地形

消息刚传开,当地群众根本不相信刘黑七被打死了。

为了打消人民群众的顾虑,刘黑七的尸体被游村示众,游遍了鲁南他曾为非作歹的各个村庄。当人民群众真真切切地看到了这个吃人恶魔的下场,无不欢欣鼓舞。

击毙刘黑七现场

是谁击毙了这个民国第一悍匪呢?

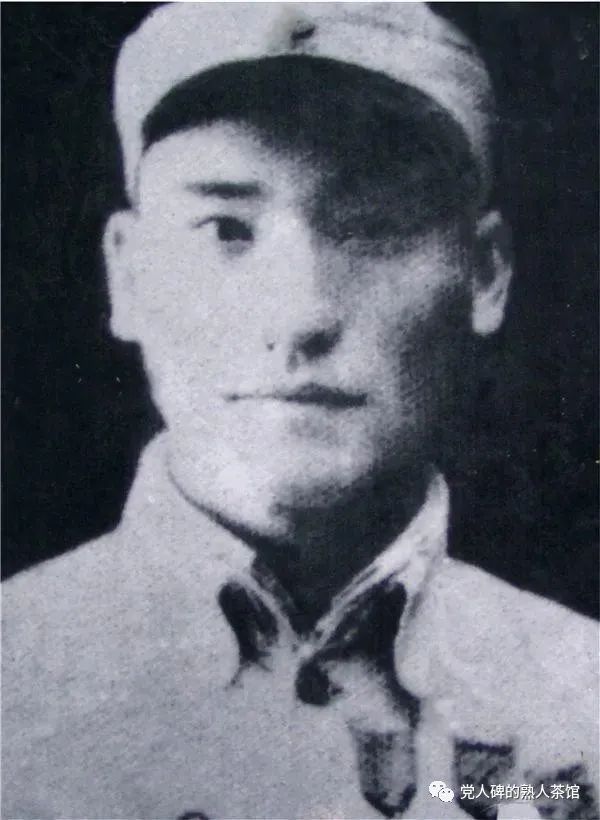

就是《灯光》这篇课文中的“郝副营长”,那年他只有18岁,还是鲁南军区三团四连的通讯员,一位从莱芜山区参军的青年农民。

四连的任务是警戒外围,随时抓捕逃出来的匪徒。刘黑七看战况不佳,扔下妻妾和大部队,带着一个亲兵、一个书记官,早早就溜出来了。结果就碰到了四连指导员耿春涛和战士徐振良,还有去团部送信匆匆赶回来的通讯员何荣贵。

小何由于在路上跑得急,扭伤了左脚,脚脖子上肿起了一个大疙瘩,走路一瘸一拐,耿指导员让他回阵地休息,何荣贵不愿意,说刘黑七这个祸害不除,老百姓就没好日子过,这次我非要参加战斗!

一个家伙被何荣贵一枪击毙,剩下两人,其中一个衬衣短裤的胖子,岔开了另外一个人,夺路而逃。小徐去追那人,小何认准胖子,就紧追上去。追了几步,小何连喊站住,这家伙不但不站住,还举枪还击,打完子弹,又捡起石头砸。何荣贵毫发无损,心想得压压你的反革命气焰,遂连开两枪,跑上去一看,脑袋中间穿了个洞。

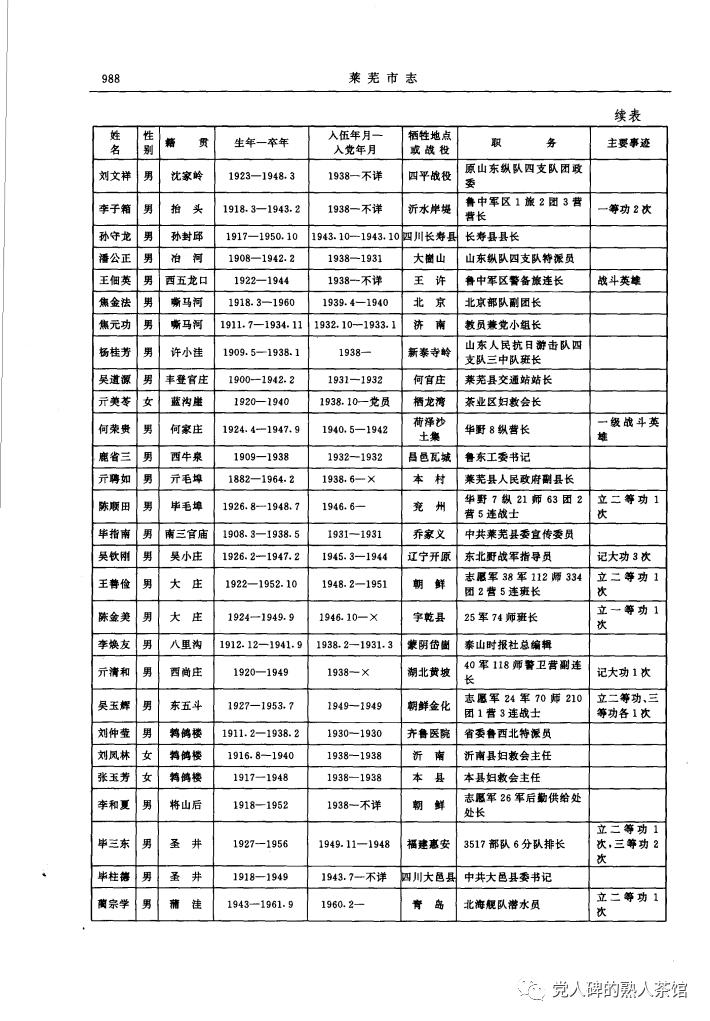

《莱芜市志》中的何荣贵烈士

这时候,小徐也完成抓捕任务,俘虏了他的目标,一问是刘黑七的书记官。连长夏天泰和耿指导员,带着其他同志也赶来了,经被俘的书记官辨认,死者就是刘黑七。

王麓水政委也来看刘黑七,当场表扬说:“何荣贵打死刘黑七,为人民除了大害,立了大功,是真正的人民英雄!”

1944年8月2日,何荣贵出席了山东军区群英大会,获山东军区“甲等战斗英雄”称号,成了大会上最年轻的英雄。

问题又来了,击毙刘黑七的何荣贵,怎么变成了“郝副营长”呢?换言之,姓“何”的怎么变成姓“郝”的呢?

临沂地方史研究工作者高雷老师给出了答案:

“郝荣贵原名何荣贵,今莱芜市莱城区方下镇何家庄村人。家里排行第三,兄弟五个只有何荣贵上了小学,读了不足四年,便辍学回家干活,年龄稍大后,便帮助父亲料理家务,维持家庭生计。1940年5月参加八路军后更名郝荣贵。”

结合其他史料,“郝副营长”的经历就清晰起来:1940年16岁参军,1943年19岁成为山东军区“甲等战斗英雄”,从通讯员直接提升为排长。1946年6月,泰安解放后,郝荣贵抽空回了趟家,探亲结束归队前,他给父母磕了三个头,对母亲说:

“娘,全国不解放,我不回来了!”

随后,1946年8月,时任22团1营2连副指导员的郝荣贵参加泗县(今属安徽)战斗负伤;1947年9月,郝副营长牺牲于沙土集战斗。

为什么会改姓“郝”呢?

当地“何”、“郝”同音,既有可能是参军登记时,就搞混了,也可能是为避免日伪顽牵连家属,留名改姓。

山东菏泽牡丹区沙土镇沙土集战役烈士陵园

那么“郝副营长”有没有墓碑呢?墓碑上写的是“何荣贵”,还是“郝荣贵”呢?

在山东菏泽沙土集战役烈士陵园,除了一位李景业烈士,所有墓碑都是“无名烈士墓”,李景业烈士的后人也证实了这点。此外还有座集体烈士碑,是烈士的残躯,被炸弹炸的无法分辨,就都葬在了一起。

沙土集战役无名烈士合葬墓

难道“郝副营长”牺牲后,没有立墓碑吗?

当然不是,战友何允连是郝副营长(何荣贵)同村的同宗兄弟,他回忆说:“其他烈士的墓碑,都是一块木牌,唯独何荣贵的墓碑是一整页大木板,约有一尺多宽,六尺多高,上写‘战斗英雄何荣贵之墓’。”

然而这一切,随着我军撤出战斗,国民党军和还乡团的到来,早已荡然无存。

沙土集烈士陵园里一排排无名烈士墓

整个沙土集战斗,我军伤亡二千三百余人,烈士中既有郝副营长这样的战斗英雄,也有无数的无名战士,甚至还有一位新华社战地记者宋大可。

宋大可烈士和王愿坚同志,都是新华社华东前线分社三支社的战地记者,宋记者在一线战士中有个绰号,叫“宋大哥”。

战友们回忆说:“他活着的时候,就像一团火,走到哪里,哪里的干部战士都叫他‘宋大哥’,并以叫‘宋大哥登登报’为莫大光荣。他牺牲后,战士们高呼着‘为宋记者报仇’的口号,杀向敌人。”

沙土集战役烈士纪念碑

本来指定给宋记者的位置是随主攻团,以便随时了解战斗进程,及时报道。但战斗打响后,他觉得这次战役意义重大,自己有责任要将同志们英勇突击的情况好好报道出去,遂不顾劝阻,赶到突击营,也就是郝副营长当时所在的前沿阵地。

此时,突击连已从北门两处突破敌人阵地,冲进镇内。守敌则犹困兽之斗,拼命用炮火轰击我方阵地。营指挥所一带,正遭受敌人迫击炮的连续轰击。

营教导员一见宋大可跑上来,赶紧把自己蹲的掩体让出来。未及谦让,教导员已经跑开了。就在宋大可同志跳进掩体不久,一颗炮弹突然落下,正好在掩体的坑沿上炸了。

宋大可 烈士

同为1924年生的何桂荣和宋大可两位烈士,就这样先后牺牲在突击营的前沿阵地上,生命永远定格在了23岁。

《灯光》课文背后,我们的烈士不止这两位,还有:

马立训 烈士

柱子山战斗中的开路先锋、神勇爆破手,与何荣贵一起参加山东军区群英会,同获“甲等战斗英雄”的三团战友马立训同志,1945年8月牺牲在滕县(今山东滕州)阎村战斗中,年仅25岁;

王麓水 烈士

原鲁南军区政委,八师师长兼政委王麓水同志,1945年12月,牺牲在解放滕县的战斗中,年仅32岁;

王吉文 烈士

原三团团长,继任八师师长的王吉文同志,在解放济南战役中牺牲,年仅32岁;

沙土集战斗著名战地照片《沙土集战斗机枪阵地》的拍摄者,新华社华野前线分社第10支社、《山东画报》摄影记者刘保章同志,1948年5月牺牲在攻克邓县(今河南邓州)的战斗中,年仅23岁。拍摄过无数战士英姿的他,却从没给自己照过一张相;

林茂成 烈士

柱子山战斗中,带领突击班第一个杀入突破口,攻占刘黑七司令部,与何荣贵、马立训一起参加山东军区群英会,获“乙等战斗英雄”的三团战友林茂成同志,后又获“华东一级人民英雄”称号,当选为中国青年代表,出席在第一届世界民主青年代表大会,受到了苏联领袖斯大林的接见。回国后,由“人民英雄连”连长提升为22军65师195团“洛阳营”营长。1949年8月,牺牲在解放舟山群岛的战斗中,年仅25岁。

……

“人民英雄连”至今仍在人民解放军的行列中

说完我军,还想说说人民群众,这是一场人民解放战争,怎么少得了“人民”?

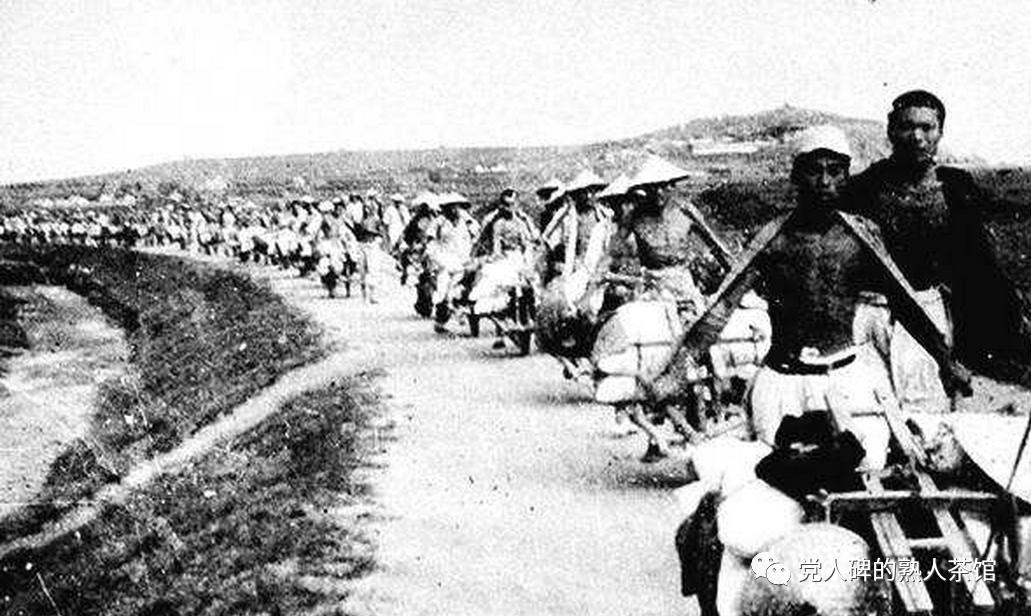

沙土集战役期间,战勤工作主要是由鲁西南地区各县供给,仅定陶县就出动担架2200多副,供给面粉100万斤,食油5000多斤,军鞋两万多双。在壮丁被敌人拉去很多的情况下,敌我拉锯,环境动荡的情况下,男女老幼齐上阵,不分昼夜碾米磨面,完成了繁重的支前任务,这确是极不容易的。

山东人民有光荣的支前历史

那时,鲁西南人民生活十分贫苦,能吃上杂粮是好的,多是吃糠菜、树叶、地瓜秧等,有的连这也没得吃,被迫外出逃荒。即使这样,当地群众仍然坚持交公粮、出公差,而且还把伤病员照顾得无微不至,宁肯自己挨饿,也要让伤员吃饱。住进老乡家的伤员发现群众吃糠菜,自己吃净面,就要求同群众一样吃糠菜,不肯吃净面饭,群众还要来做他们的工作。

为什么群众能有如此觉悟呢?

除了党的政策好,党员干部模范作用好,还有蒋介石这个反面教员“教育”得法,群众懂得蒋介石想打掉穷人的饭碗,打倒蒋介石才能彻底翻身,人民解放战争是人民自己的事业!

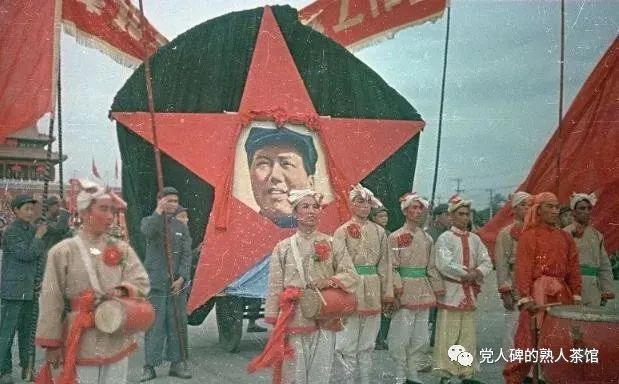

开国大典中的欢庆群众

正因为是人民解放战争,不单人民支持我们,被俘的国民党军士兵,也能“即俘即补”,成为“解放战士”,只要明白为谁扛枪为谁打仗,他们一样可以成为何荣贵烈士那样的钢铁战士。

郝副营长所在的22团,也就是“老三团”,就有这样解放战士的典型,“一英三模”(即战斗英雄和模范党员、模范党报通讯员、团结模范)的曹文选同志。1945年9月,在峄县(今属山东枣庄)战斗中被解放过来。一年半就成为“一英三模”,担任“马立训排”排长,1947年4月在解放泰安的战斗中牺牲,英年22岁。为了纪念他,“马立训排”更名为“立训文选排”,至今仍在中国人民解放军的队列中。

那时那人

这就是《灯光》背后,教科书里没有能全部告诉大家的真实历史,无数有名、无名烈士的牺牲,还有支前群众的奉献,被解放者的奋斗,共同创造的伟大历史。

“郝副营长”他们并未离去,而是化作了一盏盏明亮的灯,用温暖的光照耀着我们。

编 辑丨王 润

校 对丨李 桐

校 审丨孙小千、陈 园

值班编委丨金芙蓉

点亮“在看”,山河无恙!:,。视频小程序赞,轻点两下取消赞在看,轻点两下取消在看

原标题:《小学课本骗人了?不!《灯光》里不光有郝副营长,还有一片无名英烈墓》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司