- +1

在今天,我们要怎么认识中国现代思想?

无往不复

——评《中国现代思想史十讲》

文 | 谢信步

中国的人文学术在今天应当发挥更大的作用。它建基其上的人民生活与时代赋予它的任务,亟待它艰辛的劳作,并在这劳作中重新唤来一种追求真理的活力与勇气,从而为时代与人民赢得她自我理解的知识基础,创造从她根底处而来的生动语词。

长久以来,我们非常习惯于(不自觉地)以外在反思的“学术方法”,进行一种无根的研究,美其名曰:“拿来主义”。实则是一种不包含真实内容的教条主义的方法——在笔者看来甚至发展到了“天条主义”的地步。这样的知识教条和教条的知识,常年统治着中国的人文学术,规范着各种学术行为,规定着学术之优劣,统治着几代学人的学术生涯。当然,历史地看,这几乎是一种必然的结果:全球化的等级秩序中,强势(政治的、经济的、军事的)一方的意识形态话语成为弱势一方的世界观。既然如此,在中国日益恢复其历史地位(政治的、经济的、军事的)的进程中,必然要求人们对这样的世界观进行一次全面的、彻底的清算。而在今天,我们可以很容易的看到,这样的清算在社会生活层面和社会舆论层面已经蔚为大观,人文学术领域反倒是显得落后了。不过,这一历史进程却无比准确地为我们生动展示了什么叫做“经济基础决定上层建筑”。作为上层建筑领域的人文学术,因其相对落后的发展进程,倒是与现实之间形成巨大的张力。这现实拖着人文学术向前,使得那些落后的、倒退的、不合时宜的东西日益突出其为一种历史性的尴尬,而那些包含坚实内容的、充满生机的东西,逐渐的竖起它的显明的标识。

近代以来,实证主义的历史学告诉我们,研究历史的目的是追求历史的真实。众多以此为理论基础的著作、作品,都喜欢冠以“真相”之名,似乎人们活到了现代社会,突然对于“历史真相”发生了极大的兴趣。但是,历史真相真的如此容易被认识到吗?或者说,长时段的历史真的有实证主义意义上的那种真相吗?其实是值得疑问的。对于历史研究,说到底是未来向度的,没有未来与现在,也就谈不上过去、谈不上历史。只有在领会到“过去”与“未来”在每一个当下都构成一个运动着的整体,才有历史的发生。如果现在的历史学脱离历史的这一存在论规定,脱离历史的当下立场与未来向度,那么,可以说这样的史学研究,是没有生命力的。

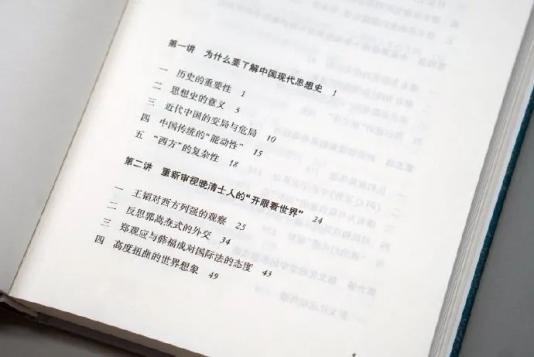

由此,我们可以清楚的看到,在王锐这本作为史学著作的《中国现代思想史十讲》(广西师大出版社,2021年)中,全部关键内容落实为“今天”一词。对于“今天”的执着,是对于“今天之未来”的现实关切。王锐也是快人快语,他写道:“今天,随着中国与世界形势发生极为深刻的变化,许多行之已久的历史叙事已经很难准确、全面地论述中国历史与现实的基本面貌。”(《中国现代思想史十讲》5页,下同)因此,“……今天十分需要一些从当代全球局势发生深刻变化和中国新的实践出发,兼具学术性与普及性……的通史性质著作,来提供给关心中国发展的人,特别是正在成长起来的90后和00后读,为大多数人思考相关问题提供一些历史方面的参考。”(377页)可以说,这就是本书的期备与主旨。这是一种回归传统的历史书写的自觉,也是一种不离世间的研究态度。而仅就其方法论层面讲,已经形成对于实证(科学)主义史学的解构。“破字当头、立就在其中”,从积极意义上讲,这本身就是一种理论上的“破除迷信”。正是通过这种自觉,本书实现了王锐谦虚地称之为“尝试”的目标:“希望能着重叙述一些中国现代思想史上的关键问题,呈现许多值得人们重视、借鉴、反思的思潮,能够为思考当代的中国与世界问题提供一些历史的视角。”(378页)

由此,我们可以清楚的看到,在王锐这本作为史学著作的《中国现代思想史十讲》(广西师大出版社,2021年)中,全部关键内容落实为“今天”一词。对于“今天”的执着,是对于“今天之未来”的现实关切。王锐也是快人快语,他写道:“今天,随着中国与世界形势发生极为深刻的变化,许多行之已久的历史叙事已经很难准确、全面地论述中国历史与现实的基本面貌。”(《中国现代思想史十讲》5页,下同)因此,“……今天十分需要一些从当代全球局势发生深刻变化和中国新的实践出发,兼具学术性与普及性……的通史性质著作,来提供给关心中国发展的人,特别是正在成长起来的90后和00后读,为大多数人思考相关问题提供一些历史方面的参考。”(377页)可以说,这就是本书的期备与主旨。这是一种回归传统的历史书写的自觉,也是一种不离世间的研究态度。而仅就其方法论层面讲,已经形成对于实证(科学)主义史学的解构。“破字当头、立就在其中”,从积极意义上讲,这本身就是一种理论上的“破除迷信”。正是通过这种自觉,本书实现了王锐谦虚地称之为“尝试”的目标:“希望能着重叙述一些中国现代思想史上的关键问题,呈现许多值得人们重视、借鉴、反思的思潮,能够为思考当代的中国与世界问题提供一些历史的视角。”(378页)纵览全书,王锐所拣选的“一些”“关键问题”是颇有讲究的。全书共十讲,第一讲作为总论,为全书奠定展开的基础;第二讲至第八讲,以历史时序展开七项主题,涵盖中国现代历史的全部关键节点:从晚清士人“开眼看世界”,到辛亥革命前夕的革命论述;从康梁对于清末所处世界形势的体察,到民国初年的政治形态反思;从新文化运动的展开,到马列主义的传播;最终落实于南京国民政府的必然垮台,新中国的必然诞生。如果缺乏对当下现实语境的领会,这些内容似乎都是一些老生常谈,往往基于“熟知”的理由,并不引起人们的特别兴趣。然而,如前,王锐宣称的要“着重叙述”,其实,在笔者看来他所作的真正工作是“重新叙述”、更是“重塑”。重塑按其本性而言,就必须去抓住这些“老生常谈”的东西,抓住这些“大经大法”的东西、“过筋过脉”的东西,而不是偏执的去注意那些边边角角的东西——有一度史学家们很喜欢这些东西——从“熟知”中去开辟“新知”;在一个时期被消解的七零八落的宏大的东西中,建立起与这个时代相称的历史叙事。这其实是一个很大工程,如果本书是一个起点(王锐语:“尝试”)的话,那么,从孔夫子到孙中山,古往今来,可做的事情是很多的,这一片富矿急待人们的开掘。

具体而言,除开前八讲的内容,引起笔者极大兴趣的是最后两讲——第九讲“学术中国化运动”的历史意义、第十讲现代中国的儒学传统新诠。

具体而言,除开前八讲的内容,引起笔者极大兴趣的是最后两讲——第九讲“学术中国化运动”的历史意义、第十讲现代中国的儒学传统新诠。抗战时期的“学术中国化”运动的发起,自然有其当时特殊的国内外、党内外斗争形势的需要,但从更宏观的方面来看,这一运动是殖民地、半殖民地国家取得国家独立的内在要求。但我们纵观世界几百年全球化的殖民历史,能够完全取得独立地位的国家是很少的,更广大的第三世界国家是在取得政治独立以后,仍在经济与文化上受制于人,在依附体系下继续作为被榨取的一方存在。第三世界去依附理论,最重要的例证,其实也仅仅只是中国而已,那么,这就必然要促进人们去思考:何以是中国呢?另外,近四十年来“再依附”在中国的建立,使得“学术中国化”绝不仅仅是我们已经完成的任务和过去的故事,恰恰是在国内外形势发生深刻变化的背景下,急需解决的重大问题,不可不察也。

王锐在书中说过这样一句话:“中华文明的核心是产生了许多具有原创性与生命力的思想学说。在中国历史上,每逢社会转型与动荡之际,便会出现对整个时代诸问题进行反思与探讨的人物。”(14页)那么,我们可以说,“学术中国化”运动之所以能够展开与发展,并取得积极成果,就应当看做是中华文明彰显自身活力的具体表现。基于这样的理由,把视野拉回到中华文明当中,古今之变的问题就又会显现出来,传统的东西应当如何安顿,就成了一项本质重要的工作,于是引出了第十讲的内容——现代中国的儒学传统新诠。

这一讲,儒学作为传统的代表被摆在突出的位置,王锐举了三个人的例子:夏震武、蒙文通、钱穆。作者认为,夏震武虽然尊奉长期作为官学的程朱理学,但夏震武的诠释已经超出了传统官学的范畴,夏震武所主张的“仁政”直接关涉当下的“贫富不均”、百姓疾苦,“是站在大多数贫苦无告的人的立场上,思考如何彻底消除这些惨状。”“夏震武正是在这个意义上坚持恢复井田制的必要性,因为这才是体现儒家‘民为本’的核心要义。就此而言,夏氏虽服膺程朱,但思想风格上,既不同于晚清饱受批判的那种作为官学的理学。他是从一种倾向于平民的立场出发,分析当时中国社会中切实存在的社会矛盾。在这里,看似‘守旧’的程朱理学也能产生一种颇为‘激进’的社会改造方案。”(311-312页)论及蒙文通,作者认为,他虽然与传统儒者一样,将治国平天下作为毕生“思虑所在”,但是,就其内容而言,他的治国平天下“根据新的历史形势,重新阐释儒家经世之道”,蒙文通是把“儒家思想置于历史进程之中来考察,同时又将儒家思想作为一种标准,来衡量历代史事得失,历史性与道义性相结合,使‘道’不离‘事’,因‘事’而见‘道’。”(314页)因此,在蒙文通所处时代的中国,蒙文通之不离“事”,即不离开当时中国人民之被剥削、被压迫的现实,从而使得他“格外注重从社会平等、全民受益、节制资本的角度出来审视儒家传统。”(317页)论及钱穆,作者认为钱穆在思考历史问题时,“带有很强的社会经济视角,着眼于分析历代社会等级与经济分配状况。”正因如此,“钱穆在叙述中国历代制度流变时,并非仅着眼于政府机关的沿革、人事安排的变动,而是很在意某一制度所造成的社会经济后果,而他衡量此后果的标准便是能否有助于‘均贫富’,实现社会平等。”(321-322页)

(钱穆)

(钱穆)这三人对于儒家传统的诠释,其“新”不在别处,就在于当时中国的新的社会现实,在于他们秉持朴素的平民立场,在于他们意识到了近代以来资本主义生产方式对中国老百姓的冲击。他们三人对现实的回应,可以说是新的现实赋予了传统儒学新的内容,反过来也证明了传统儒学本身的生命力与可诠释性。这也许就是作者所要提示我们的:传统不是僵死的过去的知识,而是活在当下的生生不息的创造。只有活的传统,才是我们所要继承的真正的传统,而只有活的传统,才是真正能够继承与发扬的东西。这也就回到了第十讲开篇作者提出的问题:“如何恰当地重新阐释各种传统学术遗产,如何在世变之下合理地安置其地位,如何祛除传统学术义理中与现代性诉求背离之处”?现在,我们在作者的精彩梳理中,大概就找到了答案。只有超越外部反思的知识教条,同时批判刻舟求剑的复古教条,真正的扎根中国的社会现实,以中国的方式理解现实、把握现实,才能在其自主性而非依附性的意义上,重述中国历史、中国传统,光大中国的人文学术。

就此而言,我们也许可以提问:本书总体上“着重叙述”了什么?落实于王锐所处的历史学领域,他真正关心的事情,正如他在别处所直接表达过的,就是将中国近现代历史的富强叙事、文明叙事、阶级叙事合而为一(王锐《合富强叙事、阶级叙事、文明叙事为一——关于中国近代史叙事问题的思考》,《开放时代》2021年第5期)。而这本著作中,王锐就本乎此来将这种学术主张付诸实践。富强叙事要以国家独立为目标、文明叙事要通过民族解放来彰显、阶级叙事要以人民革命来证明,三重叙事合一之可能性就在于这三大历史任务在现代中国的提出、完成,以及不断的充实。

今天,讲好中国故事、构建中国话语体系的主张已得到确认,但无论是讲好中国故事,还是构建中国话语体系,其基本前提和最终指向,都是中国道理的深入人心。这个道理在哪里呢?就蕴含于全部中国历史在三重叙事合而为一中所获得的当代诠释里。如果这是一个有意义的方向,那么,可以说,王锐的艰辛劳作,尽管仍有不少进一步提升的空间,但至少为我们做了前驱。

原标题:《在今天,我们要怎么认识中国现代思想?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司