- +1

除了五条人和九连真人,更多广东青年有“杂草摇滚精神”

原创 蔡雨濛 液态青年

作者|蔡雨濛

除了五条人、九连真人,新一代的广东乐队是否还有别的故事可供书写?

“广州本地乐队要获得尊重有多难?”

搜狐音乐在一篇描写广州本地乐队窘境的文章中,用这句话作为标题。这篇文章写了两件事,一件是“广州本地乐队事件”,2015年10月30日,在广州的某场音乐节里,听说主办方邀请了大量“本地乐队”和“校园乐队”时,很多本来要参演的外地乐队都表示要罢演。

另一件事发生在广州爵士音乐节的压轴音乐会“巅峰之夜——摇滚教父,崔健!崔健!”上,主办方请来了来自南澳岛、扎根广州的本土乐队“玩具船长”作为暖场嘉宾。在这个乐队唱完两首歌之后,台下传来了洪亮的喊声:“我们要听崔健!下台!退票!”虽然玩具船长最后还是完成了演出,但很难想象,这样的事情居然发生在2015年底。

堆填区乐队 LANDFILLS

五年后的今天,以崔健、魔岩三杰为代表的中国摇滚乐的固有形象已经逐渐淡去,广东乐队九连真人和五条人在音乐综艺《乐队的夏天》表现优异,一度成为音乐节的抢手嘉宾。他们成长的广东小城河源和海丰,被反复书写、报道,背负着人们对于客家、潮汕和南方的想象。

新一代的广东乐队是否还有别的故事可供书写?我们采访了蛙池、堆填区、Hoo!三支在2015年之后在广东成立的独立乐队,聊了聊广东乐队的地域、代际差异,以及年轻音乐人的迷茫、挣扎与抵抗。

01

局外人

谈起自己一开始在广州组乐队的感觉,1995年出生的堆填区乐队主唱黄泽荣的回答是“格格不入”。

重型乐队居多的“核都”广州,堆填区很难找到喜欢类似音乐风格的同龄人,堆填区的吉他手廖思帆记得,他最初开始接触乐队的时候,大部分乐手都是玩重型的。一次排练之后喝酒聊天,听说他想玩朋克时,大家都露出了意味深长的表情,笑着说挺好的。直到近几年,广州乐队的风格品类才多了起来,但那样孤立的感觉还是存在。“他们一群人玩在一起,都是那样。另一群人玩在一起,也都另一个样。我们好像哪边都无法融入,只有我们自己”,黄泽荣说。

不只是堆填区,东莞的蛙池、同样在广州的Hoo!……随便找一个年轻的广东乐队问“你们有什么圈子吗”,几乎都会收到一样的回答,“我们各玩各的。”

这个现象几乎跟过去的北京完全相反。从上世纪九十年代红遍大江南北的崔健和魔岩三杰开始,北京大概每几年就会出现一个有明确风格和精神气质的乐队团体:2000年初以清醒、新裤子等乐队为代表的“北京新声”;2008年前后,以Carsick Cars、刺猬等乐队为代表的“NO BEIJING”、“兵马司”系列……一群人玩在一起,为这个群体命名,大家一起演出、宣传,一代影响一代,甚至做出传承的意味,在北京似乎是顺理成章的事。这些乐队后来也成为了“乐夏主力军”,覆盖了大部分普通观众对于“摇滚乐队”的印象。

但在广东乐队身上,我们几乎不能使用这样的编年体叙事。除了一些典型的金属、核,或者五条人、九连真人这样用方言唱歌的乐队,我们很难对其他乐队的风格进行归纳,而乐队们也不会因为彼此风格相近就玩在一起。

蛙池乐队在风格上曾经被认为是广东的“草东没有派对”,但仔细对比两个乐队的音乐,除了在配器和表达的情绪上有一些相像,几乎不能被归类在一起。堆填区从吉他音色、鼓点等元素上来说很像是朋克,但在歌词上,他们很少会有直抒胸臆的表达,也没有特定的“反抗”对象。黄泽荣也自嘲,乐队没有那么愤怒、直白,跟其他朋克乐队比起来,有一些“娘炮”。

在音乐平台上填写资料时,大部分乐队都会选择“另类\独立”——一个语焉不详,但能保证自己不被限制的风格。

Hoo!乐队

在文本内容上,往前追溯三十年,也很少有广东乐队背有反抗、叛逆这样文以载道的负担。就像黄泽荣说的,“我们没有老一辈乐队他们那么激昂,有时候身份像是一个局外人”。在广州这个曾经的中国流行音乐发源地,摇滚乐几乎是隐蔽而地下的,没有太多可被追溯历史和进入公众视野的乐队。

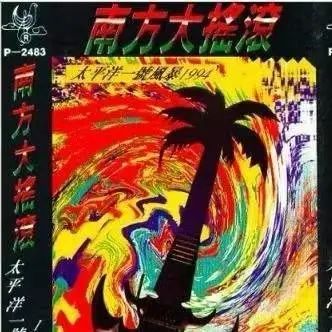

不过,在九十年代的广州,的确有人做过将乐队们联合起来的尝试。Beyond主唱黄家驹逝世的1993年,唱片合辑《中国大摇滚》收录了黑豹、唐朝、超载等乐队的歌,却没有一支南方乐队的作品。一时间,关于“南方无摇滚”、“摇滚不过江”的说法开始出现。时任广东太平洋影音公司唱片监制的张萌萌气不过,在珠三角找来了十几支乐队,录了合辑《南方大摇滚》作为回应。

这张唱片在当时引起了不少讨论,日本的唱片公司甚至签下了它的全球发行权,但这张唱片却并没有作为“摇滚乐”流行起来。究其原因,是当时玩乐队、喜欢乐队的人,觉得这张唱片太过于流行和商业化。

类似的批评一直延续到2013年,黄家驹逝世20周年之际。《只有大众,没有文化》的作者王小峰在《三联生活周刊》发表了一篇文章《Beyond:撒了一点人文佐料的心灵鸡汤》。他借Beyond在香港和内地的流行,阐述了90年代至今流行文化的时代变迁,也提出对Beyond表达内容空洞的批评:

“Beyond是在个性和商业中间无奈做出的一个选择,否则他们连存在的机会可能都没有。恰恰这种用口水歌传达态度的做法,在市场中找到了他们最大的受众群。一些悲天悯人、大而无当甚至有些空洞的歌词配上恶俗的旋律,不管是在香港还是在内地,听起来立刻就变得有些超凡脱俗了。”

“想做摇滚明星,但同时要保持愤怒,不能太商业、太流行”,这样拧巴的价值体系一直在乐队中延续二十几年。

也正是因为这种价值体系的延续,我们能够在每一个阶段的北方摇滚中找到与之对应的具备愤怒感、批判性的乐队,他们几乎代表了大部分中国摇滚乐的精神面貌。远离中国内地政治、文化中心的广东乐队,并没有这样一脉相承的特色,去消弥代际差异、维系群体。在九连真人和五条人爆红之前,他们几乎是一个语焉不详、不被关注的群体。

02

微小的事情

比起“叛逆”、“先锋”、“聚集”这样的摇滚词汇,新乐队们的创作母题更像是“逃离”。

点开Hoo!乐队在2010年发行的同名专辑,我们会听到一些活泼、俏皮的音乐。Hoo!的吉他手阿哲说,歌曲《布鲁布鲁》描写的雨季的广州,像是一个热带雨林,高楼是参天的大树,他们想象了一只叫做“布鲁”的小熊猫,它自闭、不爱出门、经常失眠,但也会因为出去散步心情变好,高高兴兴地蹦起来,就像乐队成员们的性格一样。

在另一首歌《“世界啊”》中,他们写道:“那个地方只因我没去过 所以贪婪”,阿哲说,那个地方可以理解为精神故乡,一个他们向往的、但不可能存在的地方。

但只是单单听作品本身的话,这样的音乐是让人愉悦、放松的,它们中英混杂,没有使用过重的配器,没有特别苦大仇深内容,封面是一只可爱的熊猫,细腻的情绪被隐藏的很好。

Hoo!乐队

音乐之外的世界,Hoo!的成员们面临的问题并不轻松。在遇见彼此时,他们都刚刚大学毕业,面临一个最普通但也最普遍的问题:是听从父母的安排乖乖回家工作,还是留在广州做乐队、自立起来?更多的时候,这个问题不是选择,而是拉扯。

在录第一张专辑之前,吉他手阿哲犹豫了,他回老家河源思考了一周。一边是可见的、更不费力、顺理成章的安稳人生,一边是不知道自己明天会是谁、会在哪儿、会做什么且几乎要放弃父母的认同才可以撑过去的漂泊。说起这件事,主唱罗隽有些不好意思,“刚毕业的小孩就是不甘心,觉得那不是我想要的生活,我给我爸妈写了一封信,说这样活着跟死了没有什么两样,然后先斩后奏辞职了。”

蛙池的主唱金依依同样经历了初入社会的阵痛。艺术管理专业毕业的她“不想那么快被判死刑”,没有回到深圳,而是作为管培生进入了一家大公司,按现在流行的说法是“进大厂”。金依依攒了满满一身的劲,想要去做消费者洞察、输出观点。

进入市场部后,她却由于公司的轮岗制在销售部度过了一年。明明是还算体面的工作,也有清晰的方向可往上爬,但具体的工作却琐碎得令人厌倦:去车间看产品、去超市理货、跟门店老板谈合作……“销售对于甲方而言,有时候就是免费的劳动力”,金依依至今还记得,自己被超市保安骂哭了两次的经历。

“那时我感觉自己只是成功地被放在了一个罐子里,并不是为自己活着”,金依依说,在蛙池的作品《河流》中,她写道:“我不拒绝踏入这条河流,我应该做的全部都做了。”

蛙池乐队 摄影:咖小西

但这条河流来自于哪里、将去往何处,那些并不舒适的现实生活体验来自于哪里,他们很难有更深的追问。资本、权力、系统、内卷,这样的词常常出现在信息流中,但落实到创作上又是另外一回事,在高速运行、复杂多变的当下,他们并不知道自己真正面对的敌人是什么。所有的挣扎和反抗像是使劲朝周遭挥了一拳,但打空了,只剩下一片虚无。

这样的失落有时也会变成一种怀旧。在聊广州的摇滚乐时,黄泽荣反复提到了东华西路三角市,曾经有过的一个叫做“Band村”的地方。就像北京的树村那样,Burnmark、杀虫水、大话@梅、Golden Cage等乐队把旧式居民楼的防空洞装修成了排练室。最繁盛的时候,排练室扩张到了九间,由十几个乐队、一百多人共享。

“Band村”

堆填区的成员们正好,赶上了“Band村”的末期,乐队们几乎都因为生活和年龄问题搬走,那样青春、团结的气质已然消散。他们无限怀念那些大家每天都呆在一起排练吃饭喝酒演出的日子,而那样的环境也更容易产生黄泽荣口中的“广州味道”。

“那个年代太美好了,我们可以从他们的音乐里听到一种广州的味道。他们当年真的是很local的,那种所谓广州的气息很浓重的。现在广州没有这种东西了,他们都已经该干嘛干嘛去了,它不复存在,也许会变到另一个程度继续辉煌,但不可能再像以前那样。”

采访聊到最后,堆填区的成员们都有些醉了。就像《午夜巴黎》中游走在过去的主人公,Band村也许并没有那么乌托邦式的美好,但包含了他们渴望的、想象中的集体感和归属感。而且,相比眼前的日子,也许谈论过去会简单一些。

“都是微小的事情”,这些二十出头的音乐人对我说。他们知道那些小情绪,对比于前辈对权力、资本的批判,显得太过于生命之轻,但那些面对世界时的不安与迷茫、不好意思说出口的难过与无奈,的确困扰着他们,也成为了他们写作的对象。

03

对抗虚无

2019年,蛙池乐队的金依依回到家里的公司工作,Hoo!乐队的罗隽和阿哲留在了广州,堆填区乐队在过去几年似乎维持了一边打工一边做乐队的生活。

与蛙池和Hoo!不一样的是,堆填区乐队的成员们对于家庭的逃离发生得更早,也更为决绝。贝斯手陈方舟出生于一个传统的潮汕家庭,从小接受十分严苛的家庭教育,刚接触他时成员都有些惊讶,像《外来媳妇本地郎》这样在广东非常流行的电视剧和一些大家都会回忆的动画片,方舟从来没有看过,父亲几乎禁止了他的全部娱乐,“小时候学校会组织春游、秋游、毕业旅行,我爸从来没让我去过,他说那个湖淹死过人,但我那时候就会想,为什么别人就不怕被淹死呢?“

类似的事情也发生在吉他手廖思帆身上。他的童年噩梦是父亲规定的到家时间,从学校到家大概十分钟的路程,他要完成吃零食、收拾书包、和小伙伴聊天等好多事,“我需要把所有的快乐都在十几分钟内体会一遍,然后就得马上回家,不然又是一顿毒打”。

除了鼓手刘玮潇,堆填区乐队的另外三个成员几乎都是早早地以离家出走的方式果断踏入社会。他们尝试过各种各样的工作,在桂林米粉打工、在小店里给人贴手机膜、给《喜洋洋与灰太狼》的制作公司做动画、在婚纱店帮人剪片……去年疫情时期,方舟和泽荣甚至去做了三四个月外卖员。那时的外卖不用送上楼,他们觉得轻松又好玩,像游戏里做任务,等到外卖可以上面配送后,他们立即放弃了这份工作。

堆填区乐队LANDFILLS

堆填区的成员们寻找、塑造自我的过程,几乎是一个刻意与现实世界碰撞的过程。很难想象,2016年他们还过着在灯管上拍下一块硬币去买两个包子充饥的上顿不接下顿的日子。在广州的冬天,他们住的出租屋没有空调,采光也不好,又冷又黑,只能在低矮的洗手间里弯着腰洗澡。“那段时间让我学会了一件事,就是烟灰缸千万不要泡水,因为第二天你还要找烟屁股抽”,泽荣说。

在还未发行的新专辑里,黄泽荣写了一首歌叫做《青少年妄想》,这是一首粤语歌曲,算是一种“寻根”的尝试。他在里面唱道:“你是堕落的一代,虚假的乌托邦,极度沉迷这世代”。他说不清自己表达欲的出处,也不会解释自己的痛苦。他只知道,如果没有了这些困扰,自己会变成另外一个人,“开心太难了,让别人开心容易,让自己开心很难。写歌可能是唯一一件让我觉得开心的事了。”

在一个没有“摇滚精神”需要被传承的南方城市里,出现了这样一个看起来嬉皮又朋克的乐队,很难说清楚,是痛苦找到了他们,还是他们找到了痛苦。 但在2020年,堆填区一共演了32场拼盘——一个对于新乐队很惊人的数据,很多业内人士都认可了他们现场的感染力和爆发力,他们用工作、创作的方式表达虚无的感受,反而脱离了虚无,成为了一种自然的积极。

堆填区乐队 LANDFILLS

而回家工作的金依依、在出版社做设计的罗隽和在音响公司上班的阿哲,尽管看起来没有那么“摇滚”,但也试图从庞大的社会系统和看起来不可抵抗的虚无中,尽力捞出属于自己的主体性。

金依依将注视、批判的目光,从自我转向了他人。在即将发行的歌曲《小唐》中,她用一个老家在三四线城市、父母在深圳打工的小学同学小唐作为了创作样本。

一起上小学的时候,小唐是依依的好朋友,他们的父母都在深圳打工。小学毕业之后,小唐回到了老家广西。高中再见时,他已然变成了一个抽烟喝酒烫头的“社会人”。小唐告诉依依,他在老家会打群架,出门都带着刀。之后他们的联系断断续续,小唐偶尔还会开车带依依出去玩。

对于从同一个起点出发但人生轨迹几乎平行的人,金依依感觉自己有话想说,“小唐差点就在我的人生中下了车……我有时会想写一写那些别人说不出来的感受,找一些还没被书写过的东西。”

这样的尝试在蛙池现有的作品中也有体现。蛙池被媒体报道最多的歌曲是《孔雀》,金依依在里面书写了东莞女工排队吃饭、上下班的生活,歌词中出现了“短视频”、“竹纤维内裤”、“许昌中学”等贴近现实的意象,在副歌中,他们唱道:“这黄昏总按时来临 狗屎之中打捞星辰”。在音乐平台的评论区里,会有在工厂工作的年轻人来留言,诉说自己从技校毕业,过着奔波的生活。

蛙池乐队 摄影:咖小西

最近,《孔雀》因为提到了“月经初潮”,还引发了一些讨论。金依依说,自己一直有关注性别议题,但还没有找到方法去表达,加入这样的词汇,是想要描绘出女性特征,“初潮”也是一个对于年龄的修辞,这样直接地写出来,也是想要让自己和他人一定程度上摆脱月经羞耻。

书写虚无,在虚无中歌唱,广东新乐队们在以虚无的姿势对抗虚无。的确会有那么一个时刻,那些抓不住的情绪突然有了着落,也知道该怎么做出选择。

Hoo!的吉他手阿哲记得,自己做乐队最开心的时候,是2019年的夏天,他跟队员们一起到北京录制新专辑。那时《乐队的夏天》正在热播,他跟鼓手会在晚上去一个广场喝啤酒、聊天,开玩笑说要去找彭磊。

“那段时间好像在过暑假,什么都不用想,第二天可以去做想做的事。我出社会之后,再也没有体会过那种过暑假的感觉。”

(本文记述、发表于2021年3月。)

原标题:《除了爆红的五条人和九连真人,更多广东青年有一种“杂草摇滚精神”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司