- +1

看展览|从莘庄镇出发,用艺术的方式探讨城市变迁的感受

莘庄曾经是上海县县府所在地,见证了上海县漫长的历史。二十多年前,随着上海地铁一号线通车至莘庄,这一地区参与了加速的城市化进程,也经历了不少传统村落地名的消失。正在上海莘庄的X SPACE未来主题馆举办展览“彼此/TRANSITION”,从莘庄本地出发,探讨城市变迁所带来的感受。展览由施瀚涛策展,邀请艺术家、设计师以及其他文化工作者展开各自创作。澎湃新闻就本次展览采访了策展人施瀚涛先生。

策展人施瀚涛在开幕式现场 展方供图

澎湃新闻:本次展览让观众看到城市化进程中,原来上海莘庄(曾经是上海县县府所在地,见证了上海县漫长的历史)这些“乡下头”地方,慢慢与上海市中心融为一体,做到城乡无间,哪里都有大卖场,哪里都有美式咖啡,哪里都车水马龙,哪里都是不夜天,“乡下头”里曾经所稀奇的地方,也渐渐同质化,当这些稀奇的迷人的东西作为艺术展品呈现在漂亮的展厅里的时候,尤其是本次展览中地方志专家褚半农的研究项目《东吴志》,在你的研究中,莘庄地区在城市化加速发展中失去了什么,得到了什么?

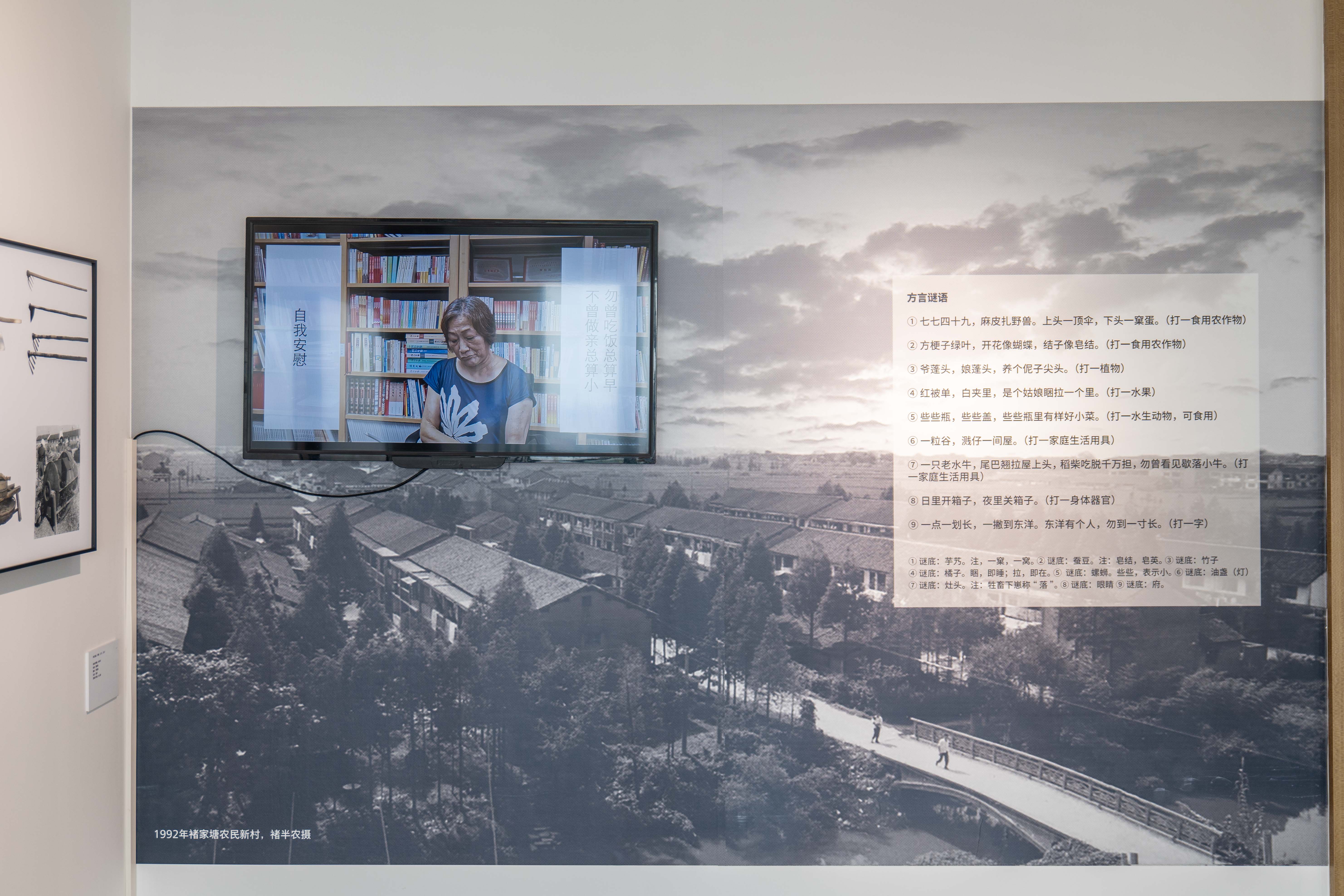

施瀚涛:你所提及的失去的和得到的,这不仅是上海莘庄地区城市化的问题,也是所有传统生活方式变化和消逝过程中所面对的问题。我想应该包括两个层面吧。一个层面是我们所能直接看到的,比如就莘庄的空间形态而言,我们失去了小桥流水、阡陌纵横的田园风光,得到了居住和使用更适合当代人需要的住宅和办公大楼。另外,我们也告别了以传统农业生产为基础的生活方式,以及相应的生活生产用具、方言、习俗等等;但是我们也逐渐习惯了更为便捷的现代生活,等等。这些在褚半农老师的《东吴志》部分的展陈中有比较具体生动的呈现。

《东吴志》 褚半农 展方供图

《东吴志》 褚半农 展方供图

《东吴志》 褚半农 展方供图

而另一层面是隐藏在这些可见的失去和得到下面的东西,比如说随着生活方式的变化,人们对于世界的认知和感受,人和人之间的关系、感情,还有身份认同等等方面也发生了变化,甚至断裂。上述这两个方面是今天城市化进程所带来的变化的表里两面。很多朋友会去怀念和留恋一些直接看得到的东西,比如正在消逝的田园风光,或者老建筑、老城区,但最终对人的心理产生直接影响的是第二层,即社会生活的变化对我们的认知、价值观和感情带来的冲击。比如说孩子和父母的关系、个体与集体的关系等等。这方面在社会学的“社会转型”研究中已经有很多深入的探讨了。

我想第一层的变化是无法回避的,它一直在发生,也必然会发生,只是希望发生的过程是合理的,是人们所能接受的。但第二层变化是根本的,那就是,我们曾经在传统的生活中所获得的安心的感觉,这种感觉来自于一个社群成员之间相互的连接和关爱,和一些基本的共识,一种社群的归属感。

比如说参展艺术家厉致谦收集了莘庄已经消失的所有的自然村的名字,把他们一个个印在用于铺设铁轨的础石上,并且和今天这一地区新出现的各个新村小区的名称加以并置。这其中所表达或反映的正是关于失去和得到的问题。原来这些村庄的名称其实并非抽象的,在上百年甚至上千年的历史中,这些名称已经和每个个体的生命经历联系在了一起,也成为文化符码,渗透在每个人的自我意识之中;简单地说,这些名称就是一种故乡的代表。因此,这些名称的消失不是一个抽象的代码的消失,而是这些名称背后的故乡没有了,这是现代人的一个基本的困境。因此,在今天剧烈的社会变化中,我们所面对的挑战就是,人们是否还能慢慢找到新的连接、新的共识和新的归属感,并逐渐形成一系列新的、稳定的、真正具有代表性的文化符码?

《彼此》 厉致谦 摄影 许海峰

“彼此”展览开幕式现场 展方供图

澎湃新闻:我们“视界”栏目是基于摄影谈社会,城市,文化等话题。其中对摄影师席子常年行走在上海市中心各处行将消亡的旧宅前面,为它们照下最后一张“遗像”,这次他的作品并未涉及“莘庄”这些城市外环区域,依旧是城市中心地带的拆迁内容,这是基于什么考虑?

施瀚涛:席子在展览中所呈现的都是上海市区中已经消失的老房子、老街区的照片。这些照片看似和莘庄没有关系,但如果细想下去,我们必然会问,原来住在这些空间中的人去了哪里?很显然,这其中的大部分人正是迁往了城市的外围,而莘庄也正是这一迁徙过程中最早,容纳人口最多的目标地。

《忒修斯之“城”》 席子 展方供图

《忒修斯之“城”》 席子 摄影 许海峰

席子作品

席子作品 摄影 许海峰

我们知道,1990年代初上海市中心开始大规模改造,最早开始的工程就是兴建南北高架和延安高架。这两条高架从城市的中心穿过,为此黄浦、卢湾、静安、徐汇、闸北有二十多万市民动迁,其中很大一部分居民正是迁往了上海的西南方向,从梅陇到古美,直到莘庄。而这也正是地铁一号线向城市外围伸展的方向。

所以,这些“遗像”中的内容,其实是很多城市外围居民曾经的家。有不少回忆文章提到,当时尽管迁往了闵行,但是为了让孩子能继续接受市中心重点中学的优质教育,很多孩子每天会花三个小时以上早出晚归坐公交去静安、卢湾的学校去上学(一号线直到1997年才最终延伸到莘庄);有些上年纪的居民,每周还会回淮海路或者静安寺去光明村等老店采购食品或日用品。随着大型商场和相关配套的发展,今天这个现象已经越来越少了,可其实那些照片中的地方对于老城区迁出来的居民来说,是他们的根。相信在未来很长一段时间里,它依然还是埋在那些拆迁到外围的人的心里的某一部分。

其他还有如殷漪的作品,他在过去十多年间采集了大量城市中日常生活里的声音。听说他马上要出一张唱片,里面收录了一百条这样的声音,一分钟一条。比如弄堂里放鞭炮的声音,上港夺冠当天球迷的呐喊,花鸟市场里的蟋蟀叫声和人们的闲聊,还有“削刀磨剪刀”的叫卖声。这些声音里很大一部分不也是或者终将是一种声音的“遗像”吗?这里的遗像也可以说是意象——曾经的日常生活中所熟识的视觉或者听觉记忆,已经消失的生活在脑海中的残留。这种意象再进一步抽象下去,其实也就会接近于张如怡的作品中所表达的东西了,就是城市生活给个人带来的异常清晰却又说不清楚的感受。

《上海》 声音装置 殷漪 展方供图

《利器》 单频录像 张如怡 展方供图

澎湃新闻:另外btr的摄影作品,拍摄了莘庄地区的枝枝节节,在整面墙上呈现,极其丰富,他作为作家,从传统摄影的角度看显得不那么“摄影感”,但是也被他所营造的氛围所牵引,在这时候,看他的作品会转换成一种纯粹的看,放下了赏析的意义,而直奔图像的信息传达带来的意思。请您就此谈一下这两位摄影师本次展出的作品。(其他艺术家有的偏向声音,有的不是影像范畴,我们不一一展开提问,如你有想说的,可以放开说,甚至另立新问题展开)

施瀚涛:btr曾借用日本教育家今和次郎发明的“考现学”来描述自己的工作,也就是通过城市行走去观看和收集城市中的各种图像、遗留物、奇特的空间形态等元素。但btr在此基础上,还常常将这些元素重新组合,做成照片墙或者视频。在这个过程中,可以说他为日常生活激发出了新的意义。我想这和他写作者的身份是分不开的。正如大多数从事实验写作的人都会同意的一个观点,词汇的含义在使用中是被限定和趋于单一的,而实验写作者就会通过文字拼接、无意识写作等手法去解除被强行附着在词汇上的含义,创造出新的可能性,从而让阅读变得更为自由和有趣。

btr考现中所采集的这些图像就像他写作中的词汇,他将它们错位、并置,或排列出特殊的图形,由此将这些被摄体从原来的语境中孤立出来,并形成新的语境和关系。比如他通过拼接墙面上的标牌和涂鸦文字所创造出的“正宗夫妻”之类的有些怪异的词汇和语句,还有他将今天莘庄城区的画面和挖掘出的老的莘庄社会新闻叠加在一起,这些充满想象的跨越时空和消除边界的方式,为我们对生活的观察和理解带来意外和惊喜。事实上,沉闷的日常生活需要新的观看视角和理解角度,btr的工作好像让生活也变得更加有趣起来。这种手法一定程度上也出现在“见闻&皮二”小组所创作的关于淀浦河、走马塘和苏州河的作品中。

btr,《正宗夫妻》,照片拼贴

btr作品

《莘庄地坛》 录像 btr 展方供图

《常在河边走》 见闻&皮二 展方供图

见闻&皮二作品

澎湃新闻:当下文化活动层出不穷,很多年轻人热爱看展览,也关心自己家附近的变化和动向,展览内容或许在一定程度上会影响到他们,请问观众对展览中哪些东西感兴趣?另外对该区域的城市改造有影响吗?

施瀚涛:这次展览的艺术家的身份、手法、主题等各不相同,所以我想不同的观众各有自己感兴趣的内容吧。比如说在开幕式上,我们就看到很多莘庄本地的居民对于褚半农老师的“东吴志”以及厉致谦的“彼此”特别感兴趣。因为这两件作品所讨论的都是这个地方的历史。很多观众还“帮着”厉致谦,将印有那些消失的村庄的名称的石头调整位置,以符合他们记忆中莘庄地区的地理格局。而有些年轻的观众就对周渐佳的装置作品比较感兴趣,他们会趴在作品的观察口前面,等着“镜头”慢慢转动所带来的景观的变化。这也是提醒大家去寻找更多认识日常生活的角度。

要说影响,我是不相信艺术作品会直接为生活带来什么改变,但是我觉得通过观看艺术作品,一定会慢慢影响到人们观察和理解事物的习惯,激发出更具创造性的视野和角度,也更大胆地去表达自己的见解。我想这是最重要的。如果有更多的普通观众,特别是年轻人,愿意对自己周围的现实生活投入更多的目光,主动地去了解和探索,并主动地以某种方式表达出来,这也就会实现更多普通人对于社区公共生活的参与,甚至慢慢地为我们的社会带来有益的改变。

周渐佳作品 展方供图

《观察者I,II》 空间装置 周渐佳 展方供图

澎湃新闻:近几年你在艺术策划策展方面活动频繁,尤其是摄影,比如去年在多伦现代美术馆策划的“ 公·园”展,请问成为一个优秀的摄影策展人,在学识上,见识上,需要具备哪些知识的储备?

施瀚涛:我不算“优秀的摄影策展人”,我只能说根据自己比较长期的工作经验,我觉得做一个策展人的条件并没有标准答案吧。我想基本的专业知识可以通过学校或者自己的阅读获得,而对于相关领域长期持续的关注,以及不断地工作、积累经验,这些都是必不可少的。但是最终还是要看每个人不同的情况,因为策展人本身现在也多种多样,有的偏学术、有的偏执行,有的以个案研究见长,有的善于从更大的现象,或者结合其他的学科去展开工作,等等。所谓策展人,就是能够为一个展览提出合理而有趣的概念框架,并对艺术作品做出相应的呈现吧。我们没有必要以某一种单一的标准去要求每一个人,现在陈冠希和周杰伦都是策展人,我觉得也蛮好。

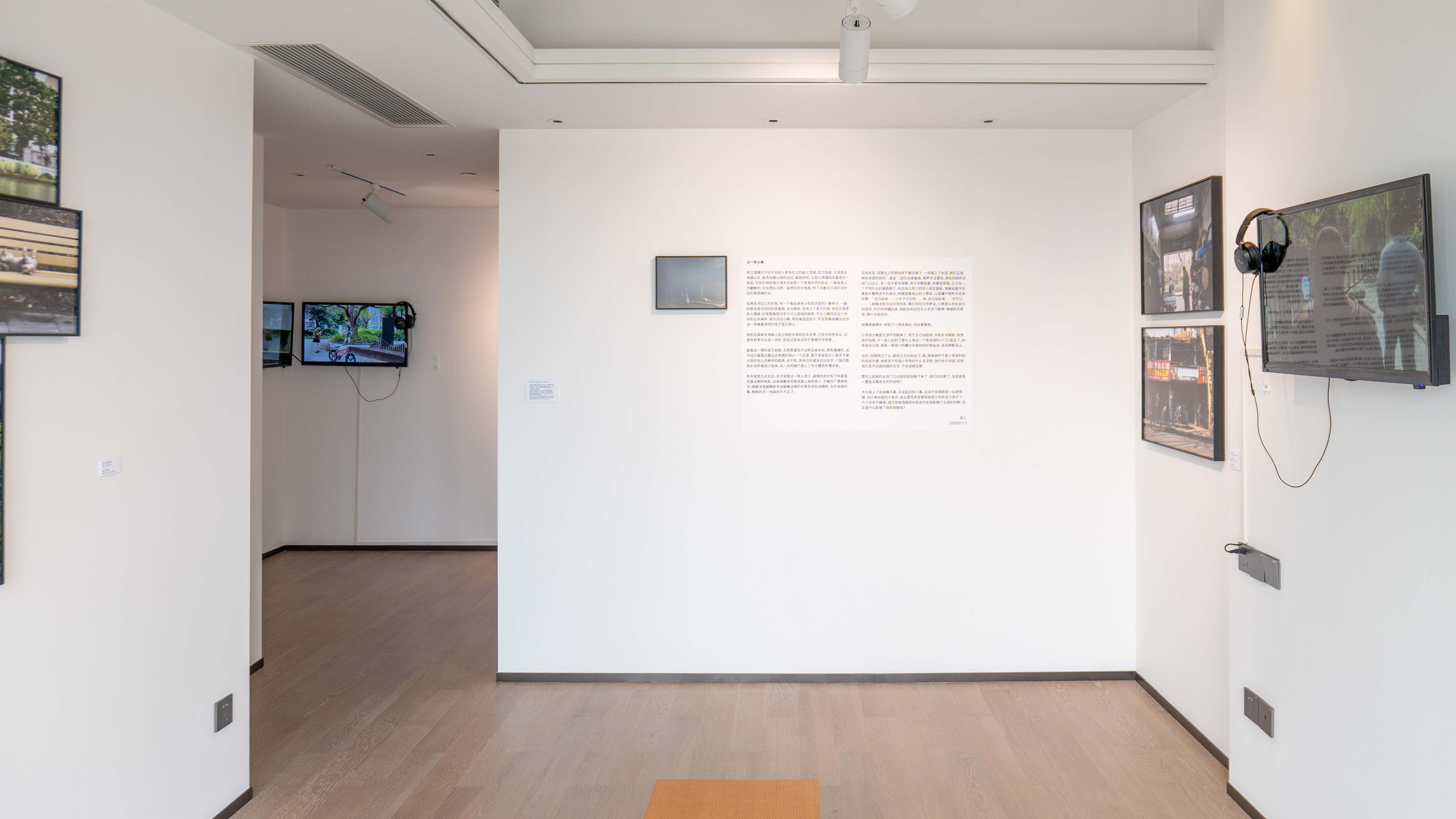

展览现场 展方供图

观展的观众 摄影 许海峰

展览“彼此/TRANSITION”将持续至2022年1月17日。

实习生冯锐对本文亦有贡献。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司