- +1

手性药物致2万新生儿畸形,本次诺奖新技术为这类药制备保驾

“让化学回归化学”,这句话,是很多人在今年诺贝尔化学奖揭晓后的普遍反应。

有人曾做过粗略的统计,百余年来,诺贝尔化学奖约有三分之一颁给了生物化学领域;进入21世纪以来,化学和生物学交叉领域的研究更是占到了获奖名额的三分之二……因为这个,诺贝尔化学奖也常被调侃为“诺贝尔理综奖”。

但今年不一样。

今年的诺贝尔化学奖颁给了化学中一个非常重要的研究领域——不对称有机催化。而这种催化方法,恰好对目前市面上的各类手性药物制备具有重要意义。

诺贝尔奖委员会官方网站直播截图

一场悲剧下的反思

手性药物的主要成分,大多是手性化合物。而这类化合物最主要的特点,就是“手性”。

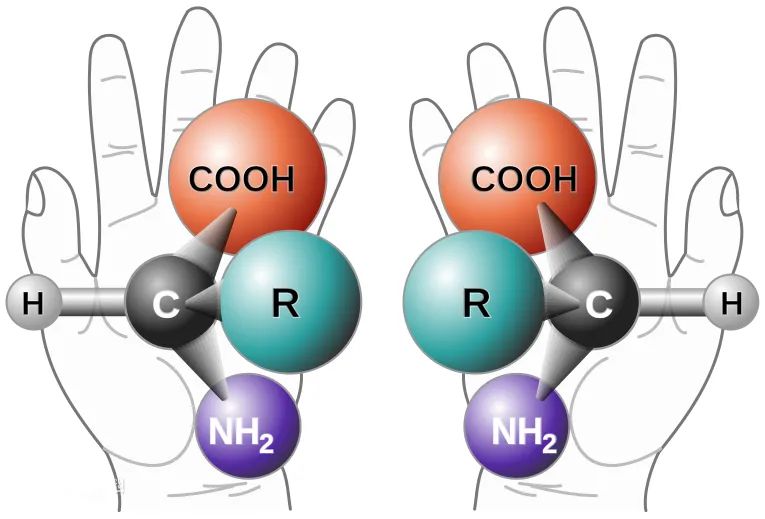

“手性”指的是一个物体不能与其镜像相重合的现象。就像人的双手,即便再相像,左手也不能与互成镜像的右手重合。而当“手性”被用在化学医药领域中,指的则是一个手性分子与其镜像不重合。

一般来说,这种现象是由不对称碳引起的。而互为镜像的双方,也往往因为分子不同,对人体产生完全不同的影响。所以,在手性药物的制备中,需要重点培养哪种手性分子,并且尽可能避免其镜像的影响,是非常重要的一个环节。

上个世纪50年代左右,一种手性药物就因为没有处理好这个问题,而酿下大祸。

氨基酸的手性示意图

出事的这批药是沙利度胺,也是俗称的“反应停”,一种非常典型的手性药物,声称可以无任何副作用地帮助孕妇缓解妊娠反应。

从成分来说,“反应停”的确可以起到缓解妊娠反应的作用,因为其右旋异构体确实有非常好的镇静效果。但同样存在于其中的左旋异构体对人体健康却威胁很大。因为当时的药物制备技术无法避免这个问题,所以当时人们吃下的药里,有几乎一半都是对人体有害的成分。

“反应停”上市4年后,澳大利亚的一名医生发现,自己经手的几名海豹肢畸形儿的病因,直接指向了孩子母亲在怀孕期间服用“反应停”。这名医生把自己的观点发表在《柳叶刀》。

力克·胡哲就是海豹肢患者

随着“反应停”下架,更详细的数据被公布了出来——在“反应停”大行其道的短短4年里,至少已经有近2万名海豹肢畸形儿出生,其中4000名左右的婴儿都是不到1岁就夭折了。

走向诺贝尔奖

“反应停”事件让科学家们开始反思,有没有更好的催化方法,能让手性化合物在制备过程中,避免再出现类似的情况?不对称催化,应运而生。

所谓“不对称催化”,指的是它可以通过技术手段,获得特定的手性分子。比如像之前事故中的“反应停”,它的有效成分在右旋异构体上,那么原则上,利用不对称催化,就可以只制备含有有效成分的右旋异构体用于相应的药物。

而此次获得诺贝尔化学奖的不对称有机催化,直接把过程中的分子结构提升到了一个全新的水平。

以前,科学家们在进行不对称催化的时候,通常会用金属络合物和手性配体来催生不同的催化反应。但用金属当做催化材料,局限性是很大的。

比方说,一些金属催化剂在使用的时候,要求必须在无氧、无湿的条件下。做实验的时候,这种条件很容易满足,但如果要进行大规模的工业生产,想满足这个条件就很难。再加上很多金属催化剂用的都是重金属,本身对环境危害就很大。所以,要完善不对称催化,绕不开新的催化剂。

而此次诺贝尔化学奖得主——戴维·麦克米伦和本杰明·李斯特都不约而同地发现了有机催化剂。

有机催化剂一般都是由简单的分子组成的。以前,在化工生产中,为了保证最后产品的质量,每一个中间产物都需要经过分离和提纯。但使用有机催化剂则可以省去这些步骤,还可以结合分子间的相互作用,引发一些串联过程,大大减少化学制造中的浪费。

比如,1952年人类第一次合成名为“马钱子碱”的毒素时,共需要29种不同的化学反应。而反应到最后,只有0.0009%的初始物质形成马钱子碱,效率非常低。但当科学家们利用有机催化和级联反应来制备马钱子碱时,整体步骤缩短到了12步,生产效率提高了7000倍。

当然,在有机催化领域,我国的发展水平也并不落后,甚至可以说和国外“齐头并进”。

受有机催化剂的启发,我国的科研人员意识到,在有机小分子催化领域还有卡宾催化、手性磷酸催化等不同方向,都亟待攻克。像我国的史一安教授和杨丹教授,他们有关手性酮类小分子催化剂的某些研究,甚至早于两位诺贝尔化学奖得主。

当然,不对称有机催化获奖,并不意味着催化领域完全被攻克了。怎么进一步提升催化效率、拓展应用范畴、发展更好的催化体系?催化模式还能不能有模式上的创新?……这些都是这个方向,留给科研人员的挑战。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司