- +1

贾樟柯:不畅达,充满了困难,才需要坚持,一直坚持

原创 一直游到海水变蓝 看理想

漂泊感,是生活在都市中的人难以绕开的一大问题。我们离开故乡,来到城市,享受着发达与便利,但也漂着定不下来。这个时候,我们回头望向故乡,却发现已经回不去了。

某种程度上,我们成了没有归属感的“无家之人”。

贾平凹曾说,“你生在那里其实你的一半就死在那里,所以故乡也叫血地”。如果我们找不到自己的根系,也就无法将自己与过去联系在一起,属于上一代的厚重的历史记忆也将因为无人知晓而被遗忘。

这恰恰是纪录片《一直游到海水变蓝》所讨论的命题。在不久前结束的“”上,举行了一场针对这部影片的特别放映及映后谈,贾樟柯、梁鸿、欧阳江河与在座的理想家一起,聊了聊故乡、文学,以及个体与时代的关系。

导演贾樟柯意识到,要理解城市、理解现在,可能要去理解故乡、理解乡村;而文学则能够无差别地照拂所有人,“借由这些词句来表达自我,就好像一束光突然照到一个人身上”。

今天的文章,便要与你分享发生在阿那亚海边夜晚的谈话。当我们在电影与文学的世界中重新“找回”了故乡,被勾起“内心无法言说的情感”,或许最终,就会进入一个无限宽阔的世界——在那里,海水会变蓝。

01.

“农村那样地影响我们,

但是我们对它其实并不了解”

贾樟柯:《一直游到海水变蓝》的创作是一个逐渐形成的过程。现在回忆起来,跟我2015年的经历有很大关系,那时我从北京回了老家山西,住在电影涉及到的村庄贾家庄。

1993年去北京读大学后,我就留在北京,一直在城市里生活,2015年再回去,是重新融入到乡村生活。它对我去理解北京,理解我生活的城市,我在城市里生活的心态,以及生活本身产生了很多启发。

我突然意识到其实要理解城市,理解现在,可能要去理解我们的故乡,或者要去理解农村。因为中国社会实际上很长时间是农业社会,我们进入到城市的基本上是第2代、第3代,顶多到第4代,我们身上具有很多长期农村生活带来的影响,它是潜移默化的,甚至是我们辨认不出来的。

但是当你拥有了两地生活的经验,再次回到乡村,在这样的参照之下,农村越发清晰,城市也越发清晰。

我觉得有必要拍摄一部关于农村的电影,因为一个现实的情况是,大家不怎么关注农村,除了做农业工作或者做新闻工作的可能还会关照到农村,基本上好像我们注意力并不在它上面。

社会日新月异,有很多我们能够追逐的东西。农村那样地影响我们,但是我们对它其实并不了解。

我是1970年出生的,对70年代末到现在的生活经历、社会历史相对了解,但是这之前我的父辈到我爷爷辈的事情,就不是很清晰。日常在家庭中,他们也不会系统地跟你讲那些往事,这构成了我们这一代对自我认识的盲点。

因为我们不是凭空而来的,我们遗传了这么多的历史记忆,但我们不知道它是怎么发生的。

在这种情况下,我有一种探究“身世之谜”的激情,我很想搞清楚我们到底经历了什么,而这个经历是围绕乡村来的,于是就有了最初的想法。

另外一方面,我在2006年拍过一个纪录片,是关于画家刘小东的,2007年还拍了关于服装设计师马可的《无用》,这两部影片都有一种用电影语言跟另外一种艺术形式的语言进行对话的关系。我很享受那时候拍这些影片的过程,用电影跟其他门类的艺术家相遇,然后产生新的火花。

这一次,我觉得应该跟作家合作,因为还有一个现实的情况,贾家庄是一个有文学传统的村庄,这个村庄有“山药蛋派”著名作家马烽,还包括孙谦、胡正、西戎,都是五六十年代非常著名的“山药蛋派”作家。

这个村庄有很强的文学基因,同时因为有这些作家的存在,村庄里面经常搞一些纪念活动,这让我意识到,其实作家是讲述这段生活最好的群体,因为很多作家都是农家子弟,他们后来通过写作、高考,进入城市,成为一个教授、一个作家。

在成为作家之前,他们本身就是就是农民的一份子。他们成为写作者之后,掌握了文字这种语言,同时他们具有一种职业训练,这种训练就是观察生活,感受生活,更重要的是讲述生活——他们拥有超强的讲述能力,能够很好地讲述这段历史。

他们的文学作品,也持续了对农村的观察、注目还有表达,他们由乡村跟文学共同构成。当时决定拍了之后,我们就为这部电影起了一个名字,叫做一个村庄的文学。

拍摄了一段时间之后,我觉得这个名字已经不能够涵盖电影的内容,因为电影不仅仅是关于文学的,这些作家讲述的都是个体的生活经验,而这些经验形成了很多中心叙事,也就是后来被提炼出的18个章节。

实际上你仔细看这18个章节,它是人类普遍要面临的一些问题,一代一代的人就是在解决这些问题的过程中往前走,推动社会逐渐地变革。它让我觉得这才是这个电影真正的内容,这些问题甚至是跨越文化和地域的,比如说现在一些国家还会面临的饥饿问题、自由恋爱问题。

后来很巧,全片的最后一个镜头在浙江海盐拍摄,那里是余华的家乡。本来安排的是上午或中午在海边拍,结果我们去了海边之后,发现大海没有什么风浪,没有涨潮,很平静,很灰暗,在直射光之下,也几乎无法呈现出大海的状态。

我们觉得傍晚会涨潮,就改让余华傍晚来,结果我们过去的时候又有点晚了,天快黑了,匆匆忙忙就开始拍。摄影机转动起来,余华在海边走,一边走一边讲述,他就讲出了自己小时候游泳的故事,脱口而出“一直游到海水变蓝”。

我觉得这个名字特别好,涵盖了电影的内容。所谓“一直”,意味着不顺利、不畅达,充满了困难,在这种情况下,才需要坚持,一直坚持。“游”则是向前,有一种主动性、不确定性,又带着一种很吃力的感觉。

“海水变蓝”是一个理想的社会,我们能联想到更开放、更接近理想的未来。我觉得这就是这个电影能呈现的,所以决定用《一直游到海水变蓝》来做整个影片的标题。

02.

探索身世之谜,也是在探索时代

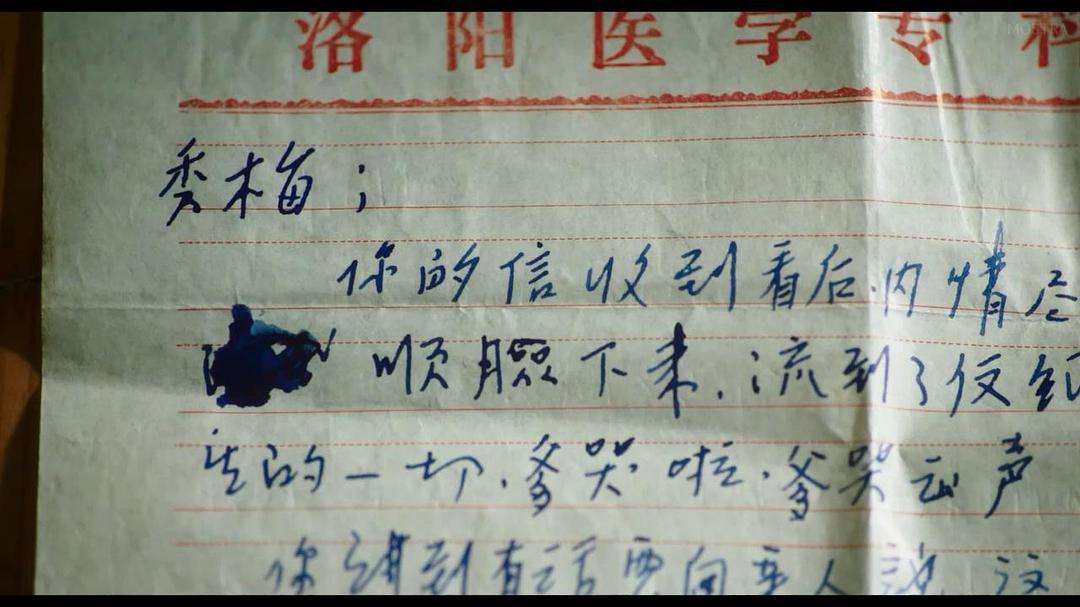

梁鸿:其实说实话,自己能够参与这个电影还是挺意外的,因为我之前并不认识贾导,虽然我对他的电影非常熟悉。电影在贾家庄拍摄,聊天的时候聊到了我在家乡县城上学的经历。

我初中的时候考上了师范,贾老师找到了我当时的学校,我去了之后发现,原来30年过去了,那个楼还是那个楼,好像那张桌子还是那张桌子,当年我也才15岁。

贾导在我老家总共待有八九天的时间,拍了很多东西,最后呈现出来的内容我还是挺意外的,好像自己内心的那一条线被清晰地描绘了出来,你心中长久的阴影,长久的情感,转化为某种东西,但其实你不知道它是从哪来的。

所以我经常说,自己的少年时代是一个漫长的孤独的探索过程,这可能恰恰造就了我后来所走的路,包括我对梁庄的注视,但我当年是不知道的。

这部电影却让我发现,其实自己的写作、情感、思考,甚至是一部分人格,都来源于那样一个家庭,那样一个成长过程。

刚刚贾导说是“身世之谜”,我觉得身世之谜不单单是我个人的身世之谜,或者说某一个作家的身世之谜,其实它也是我们整个时代的、普通人的身世之谜。这部电影既是对家庭内部的一种探索,但同时也是对时代的某种探索。

尤其是在看电影的前30分钟的时候,大家可能会觉得节奏比较缓慢,但我个人其实非常喜欢这一部分,一张张普通的面孔出现在大荧幕上,而这些人就在我们的街道上走过,我们可能永远都不知道他是谁,他也可能永远不知道我们是谁。

但是这就是我们每一个普通人的面孔,贾导把它定格下来,让它成为某种闪亮的,拥有某种本质的审美时刻。

所以我觉得这部电影可能不是一般的故事化的纪录片,它所探寻的是我们所处的时代,但也记录着我们所处街道的灰尘,而这些本身都是我们人生的一部分,内在其实非常宽阔。

03.

电影呈现的,是保留和保留不住的变化

欧阳江河:当时贾导去拍这部电影的时候,恰好吕梁文学季正在贾家庄举行,影片的第一部分拍的就是这个村庄。

贾家庄是一个很有意思的村庄,被作家马烽的小说写过。电影拍摄的初衷,就包含着几个问题,文学是怎么和现实生活产生联系的?电影是怎么和现实生活产生联系的?

有时候我们说文学来源于生活,这当然没错,电影艺术也来源于生活,但是文学和电影同样会反过来影响现实,影响村庄。

马烽去了贾家庄,一方面是体验生活,另一方面也在对这个村庄的年轻人进行一种塑造,它既是灵魂的、理想主义的,也是日常的和实干的。所以贾家庄是一个被文学和电影改变了的村庄,现在已经某种意义上一个新中国样式的典范和圣地。

举行文学季的时候,贾导拍了一些当地农民和其他在当地生活的人念诗的镜头,尽管电影的主要拍摄对象是四位作家,但电影最初的镜头却包含着真实的乡村生活,与本地人发生着切实的关系,这让电影具有一种非常明显的诗歌气质。

可以说,这部电影的背后有非常浓厚的诗意,包括余华的最后一句话,我认为它是叙事小说的升华,“一直游到海水变蓝”不仅是破题性质的联想,也代表着一个持续的过程,某种意义上,这部电影是一个史诗。

它拍摄了70年代的中国文学是怎么和生活发生联系,与读者、与写作者发生联系。并且,这部电影里面有一个暗藏的真正意义上的主角,就是时间。

看电影的时候我很少看片尾,今天我非常细致地看了,直到最后一个字幕,我发现主创人员的名字中,有一个加了框,宋树勋老先生。拍摄时,老先生在其中讲述他们怎么跟盐碱地做斗争,老先生现在已经去世了,享年94岁。

这部电影讲了五代人,可以说是时间意义上的一个史诗。影片最后,梁鸿老师的儿子王亦梁作为最新一代进行分享,他拍这部电影的时候14岁,现在已经16岁了。

但这也是电影迷人的地方,电影以外的事情和世界,已经发生了更重大的变化,一个年轻人成长了两岁,一个在里面讲述的老年人已经离开了我们。而电影还在生长,体现出一种保留和保留不住的变化。

04.

历史事件的描述是不可感的,

而电影能做的是呈现对历史的感受

王亦梁:当时我拍这个电影的时候,其实没有太大感触,那时我还是一个非常纯粹的理科生,我上初中后只看数学物理教材,连科普书都不看。但是后来,再去看这个电影的时候,我突然有了一种非常不一样的感觉。

现在想想,是因为我觉得每个人眼中看到的世界都是不一样的,不仅仅是思想上的不同,而是对待不同信息的敏感程度也不同。这个时候,电影的意义才体现出来,我能通过它看到贾导的视角。

比如说我们分别跟贾樟柯导演详细地聊,但那是一个接一个的片段,只有在导演的视角下,它们才变成了连贯的内容,所以这部电影才显得如此重要,才显得具有历史性、时间性。

贾樟柯:我非常吃惊,两年前见亦梁的时候,他是一个物理迷,两年后变成优秀的影评人了。我觉得现在的孩子们真是不可想象他们的视角有多宽,他们涉猎的领域有多广。

从这个角度来说,我觉得影片实际上应当有一个视角向年轻人开放,向他们敞开我们的记忆跟经历。

常常有人跟我说更年轻一代缺乏历史感,他们没有了故乡或者说故乡的观念淡薄。但我觉得责任更在于记忆拥有者,就是我们这些稍微年长一些的人,是否拥有一种勇敢,能够把内心世界打开,将我们经历的那些创伤,那些往事,那些心事讲出来?

另外一点,是能不能有一个恰当的方法,让这些历史经验、历史意识和历史记忆变成一个作品,变成一种公共性的资源。

所以我这几天一直说,这部影片解开了我们每个人的身世之谜,而这个身世之谜可能对于年轻一代更重要。当你们像王亦梁在电影中想了解他的外公一样,想要了解自己的亲人、长辈的时候,就已经具有一种历史意识。

历史事件的描述是不可感的,而电影能做的是呈现对历史的感受。

我们说自己经历过十年浩劫,是很抽象的,但艺术就告诉你在这个过程中,每个参与其中的人付出了怎样的感情代价。

我记得在西安路演的时候,那是贾平凹老师第一次看这个电影,看完之后他上台说了一句话,他说,我看完这个电影意识到一个问题,人类最大的问题是情感问题,不是吃饭、恋爱,恋爱当然也跟情感有关,但主要是情感问题。

对艺术来说,用艺术的方法介入历史的讲述和现实的讲述,不单是一个真实的问题,而是你怎么能够感受到人的感受的一种问题。

在历史事件中,人付出的情感代价、情感波动,历史学家有自己的述说角度,而电影也会用自己的方式来进行诉说。

一个彩蛋

“文学能做的是什么呢?”

放映结束后的交流环节,一位理想家向贾樟柯导演提问,电影的故事衔接处,出现了几个在村庄生活的当地人朗读或背诵文学选段的片段,该如何看待他们在表现上的不自然?

贾樟柯导演回答道:这个电影里没有“演”,其中都是真实的人物。所有出现的诗句,是我跟脚本作者万佳欢,包括江河老师的研究生,一同摘录的。

我们摘录了当代文学里面感动我们的一些诗句,然后拿着这些诗句进入到村庄,找一些老乡看,他们每个人都会有对某句诗句,或者某段话特别有感应,他们会挑选出他们喜欢的,用自己的方法来朗读出来。

当一个人遇到文学之后,文学能做的是什么呢?文学能做的,是当一个不从事文学工作,甚至没有阅读习惯的人,接触到一个文学的诗句、语句的时候,会被瞬间地点燃,好像这个人身上,勾起了他内心无法言说的情感。

他们借由这些词句来表达自我,就好像一束光突然照到一个人身上。文学使人获得了光芒,他们光芒四射。

*本文内容摘选自《一直游到海水变蓝》阿那亚特别放映及映后谈,完整版映后谈视频将于10月20日在看理想app上线,欢迎前来观看。

「理想家」是由理想国、看理想、naive理想国联合推出的会员计划。

「理想家年会」,是理想家们一年一期的聚会。我们在真实的时空里相遇,同行,但又不必成群,在彼此的身上发现另一种可能。✨

编辑:汁儿

监制:猫爷

摄影:杨明

配图:《一直游到海水变蓝》《海上传奇》

转载:请微信后台回复“转载”

原标题:《贾樟柯:不畅达,充满了困难,才需要坚持,一直坚持》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司