- +1

大鲵去哪儿了?中国试图拯救一种古老的两栖动物

蒋万胜从他的越野车后备厢中迅速取出一顶帽子和渔网,同时催促他的学生,“我们得在游客来之前把所有东西拿出来。”

这是一个潮湿的夏季早晨,太阳刚刚开始照亮天空。以柱状岩层而闻名的张家界国家森林公园的巨大停车场内尚空无一人。但游客肯定会来。如果他们看到蒋万胜的团队在做什么,可能会误以为他们是偷猎者而报警。

吉首大学张家界校区的生物学家蒋万胜和他的六个学生,过去两个月里在张家界市周围的山区考察,希望能找到一种极度濒危的动物——中国大鲵——的蛛丝马迹。

中国大鲵 本文图片均为澎湃新闻记者 伍惠源 图

懒惰的顶级掠食者

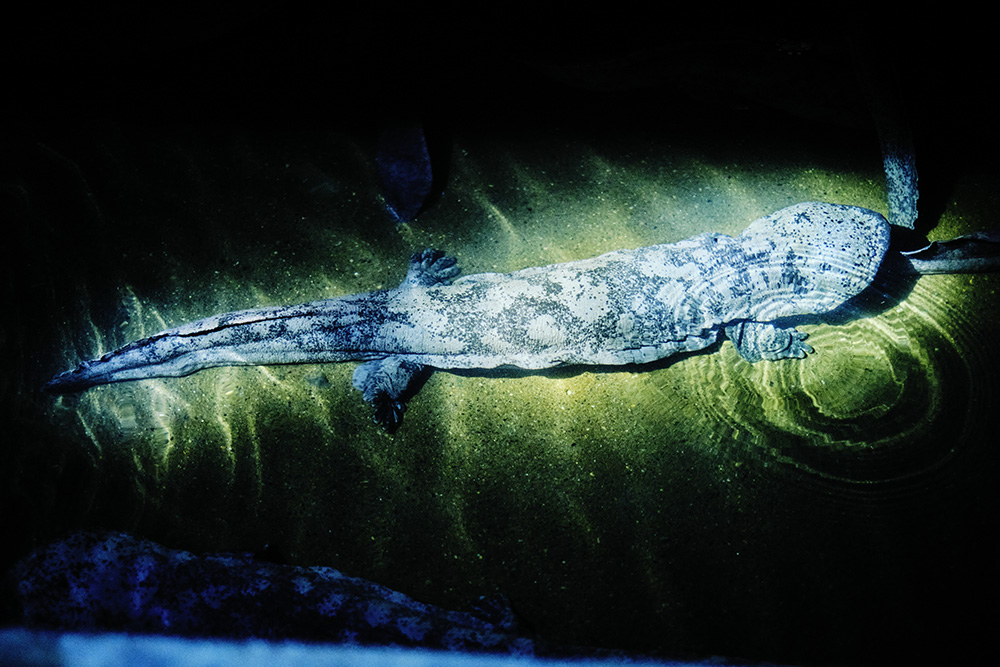

大鲵是水中的顶级掠食者,是世界上最大的两栖动物,长达1.8米。曾经,数以万计的它们在中国的所有主要河流系统中繁衍。但现在,它们已经被猎杀到接近灭绝,而广泛的增殖放流活动也因缺乏研究和监测而受到阻碍。同时,最近的一项发现表明,大鲵的基因比以前认为的更加多样化,这就提出了一个问题:重新繁殖的努力是否弊大于利。

保护主义者的共识是,野生大鲵的数量仍然很低。准确的数字,以及它的趋势是什么,都是未知的。蒋万胜和他的学生在充满牛粪的泥泞中跋涉,为了找到最好的位置来布下渔网。他们在夜深人静时穿着齐臀高的橡胶靴涉过小溪,检查岩石间的小洞穴——这是夜间动物最喜欢的藏身之处。尽管做出了这些努力,这个夏天他们还没有看到任何一只野生大鲵。

2021年9月,张家界国家森林公园,蒋万胜的学生在夜间布下渔网等待大鲵。

但蒋万胜相信,他们最终会在这条横穿张家界国家公园的金鞭溪中有所收获。前一天晚上,当团队设置了十几个装满猪内脏的陷阱时,蒋万胜告诉澎湃新闻旗下的英文媒体第六声(Sixth Tone),这条河流由护林员巡逻,没有人来打扰,是大鲵的避风港。

2021年9月,张家界国家森林公园,蒋万胜注视着眼前的金鞭溪。

然而,第二天清晨,团队遇到了一连串的失败。一开始找到的两个笼子里,除了有一些螃蟹外,什么也没捕到。另外两个被不知情的公园保洁人员扔进了垃圾桶。继续沿着河流收网,他们终于有了收获。“太好了,我们没有空手而归。”蒋万胜高兴地说。在一个精心布置放在河边巨石堆下的渔网里,一个并不漂亮的动物蜷缩在内。它的身体像一条长长的圆柱,颜色像粪便,有一张又大又平的脸,眼睛几乎看不出来。他们抓到了一条中国大鲵。

不过,蒋万胜也不太确定自己眼前的这只动物究竟是什么。2018年,中国和英国的一队生物学家在研究后得出结论说,中国大鲵不是像之前认为的是单一物种,而至少是五个不同的物种,每个物种都原产于中国的不同地区。一年后,另一个研究小组得出了类似的结论,确定了中国大鲵至少有七个不同的支系。但中国政府过去曾通过释放养殖大鲵来增加大鲵野生种群,那个时候,这些原属于不同物种的个体,已在毫不知情的情况下通过人为的方式散布到了中国各地。

他们捕捉到的大鲵

面对这种混乱的状况,科学家们仍在争论什么是保护野生大鲵最好的办法。现在,由于不同的物种被迫生活在一起,它们之间可能会交配,并最终产生基因相似的后代。到最后,所有的大鲵可能会成为一个物种——就像把不同的颜料搅拌在一起,直到变成一种颜色。虽然有些人认为混合基因组将产生更强大的个体,但也有人谴责这样会造成基因多样性的丢失,影响生物多样性。他们认为,在更好地了解这些动物之前,应暂停人工繁殖和增殖放流活动。

蒋万胜的研究希望解答在张家界这个地方可以找到哪些大鲵分支。

那天早上他在公园里捕捉到的大鲵正在渗出黏稠的液体,这表明它很紧张。蒋万胜戴上一副乳胶手套,小心翼翼地把这个超过半米长的棕色生物从地笼移到网兜里。由于清晨走得匆忙,忘记带取样的棉签,他不得不另寻办法采集来大鲵尾巴上的一点皮肤。他的团队将用这个样本来研究这条大鲵的基因。随后,他们把今年夏天唯一的捕获物放回水中。蒋万胜说:“这是一个好信号--一些大鲵正在茁壮成长,至少在这个受到良好保护的地区是这样的。这要么是一个野生个体,要么它肯定已经在野外生活了很长时间——增殖放流项目不会放生这么大的动物。”

大鲵在许多方面都很特别。蒋万胜说:“它们有很多秘密需要我们去解开。首先,它们比其他两栖动物体型上要大许多倍。它们是顶级捕食者,但却又很懒惰,更喜欢躲起来等待猎物游过。这些动物主要生活在水下,只有在需要氧气时才浮出水面,通过皮肤呼吸。它们的皮肤组织也可以在受伤后再生。中国大鲵已经存在了1.7亿年,比霸王龙还要更早出现在地球。但直到现在,基本上没有什么变化。

养殖

但近几十年来,它们的数量锐减。陈功明是张家界一家拥有八个大鲵养殖基地的养殖场老板,今年64岁。他生长在位于国家公园西北部的张家界市五道水镇,年幼时经常在流经他的家乡的澧水中玩耍。他们有时会捕捉大鲵来吃或卖。“我记得每次我去河里游泳时,至少会看到三条大鲵。” 不过那些日子早就过去了。“我最后一次在野外看到大鲵,可能已经是近10年前了。”陈功明说。

2021年9月,陈功明在他的养殖场内巡逻。

在20世纪80年代末,随着中国经济开始快速增长,人们开始将大鲵——这种此前被农村老百姓用来弥补口粮的野味——视为珍馐。陈功明决定辞去他的工作,用他做包工头的积蓄在五道水建立养殖场。1987年,他从澧水中抓了28只野生大鲵开设了他的养殖场。他是湖南省第三个获得大鲵养殖许可的人。大鲵养殖的维护费用很低,动物们生活在几乎没有灯光的水泥池子里。这些动物也不太挑食,陈功明给它们喂食冷冻鱼和死掉的小鸡仔。

2021年9月,陈功明给大鲵喂食死掉的小鸡仔。

在陈功明的空旷办公室里,一面墙上贴着过去的照片,记录着他曾经的辉煌。一张发黄的照片上,年轻的陈功明抱着一条大鲵,旁边挂着当地政府表彰他养殖场的金色牌匾。在一张有半人高的的照片中,衣着整齐的陈功明自豪地在一位当地政府官员身边。那是2013年。 那时,这些动物的价格不断达到新高,一度一斤大鲵可以卖到超过2000元。科学家们说,大鲵曾经的天价是这种动物仍然没有得到充分研究的原因之一。在很长一段时间里,他们没有办法购买大鲵进行科学实验。但陈功明却过得很开心。他回忆说,当年他向餐馆出售大量大鲵,也向其他农场出售幼体,每个月可以赚一百万人民币。

虽然大鲵的销量猛增,但这些动物在水泥池子里的繁殖成功率非常低。为了维持存量,许多人转向偷猎。1988年,中国将大鲵列入保护物种名录,没有官方的许可,任何人不得捕杀野生大鲵。但执法力度却没有跟上。结果,中国大鲵的数量急剧下降。2004年,国际自然保护联盟(IUCN)将野生大鲵列为“极度濒危”动物,因为它们的“数量急剧下降,估计在过去三代中降幅超过了80%”。世界自然保护联盟物种生存委员会两栖动物专家组副主席、南京林业大学生物学教授Amaël Borzée说:“大鲵的命运和许多其他两栖动物的命运很像。很显然,两栖动物长得并不吸引人,所以没有很多人关心它们。”

2021年9月,农场里一条白化的大鲵。

不过这两年,大鲵的价格急剧下跌。更好的繁殖方法增加了大鲵的供应,但需求却下降了。新冠疫情下,政府开始重新考虑野生动物的养殖问题。2020年1月26日,国家市场监管总局、农业农村部、国家林草局颁布禁止野生动物交易的公告,并未区分生活在自然环境的野生动物与人工驯化养殖的野生动物,大鲵养殖按下了“暂停键”。2020年2月24日,《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》,明确了禁食的对象主要为陆生野生动物,且并未将鱼类等水生野生动物列入禁食范围。

蒋万胜说,虽然后来政府申明水生野生动物不包括在禁养范围内,但消费者的态度已经发生了变化。2020年2月,张家界市确实制定了一项地方禁令,禁止辖区内售卖食用大鲵。这个规定使陈功明的三分之一的销售额消失了。他感到委屈和困惑——张家界政府早些时候曾将大鲵养殖产业作为一种扶贫手段加以推广。他的大鲵现在只能卖到50元一斤,如果是批发,价格则更低。这与他20年前的收入相差甚远。陈功明说:“我投入了5000万建我的养殖基地,但现在每天都在赔钱。”

分歧

在一些人看来,像陈功明的农场是大鲵保护问题的一部分。研究人员说,中国大鲵有双重身份,既是受到保护的野生种群,又是可以合法交易的养殖动物,这加大了保护的难度。中国科学院昆明动物研究所的生物学家车静告诉第六声:“一旦商业利益卷入其中,就很难谈保护。”养殖场老板陈功名却认为,如果没有养殖场,大鲵的价值将再次上升,到时候偷猎将再次发生。此外,由于养殖场自2000年代初以来源源不断地为政府的增殖放流工作提供大鲵,而增殖放流是野生大鲵种群还没有灭绝的原因之一,如果他和他的竞争对手退出,大鲵将真正陷入困境。

但这些增殖放流项目并非没有争议。多种遗传支系的发现意味着,多年来,养殖场一直在不知情的情况下让不同分支的大鲵杂交并产生后代。“我们应该暂停所有的放流计划,直到我们能够回答关于这些动物的一些基本问题。”2018年那次中英学者合作论文的主要作者之一车静说。

但这些分支之间的差异是否大到足以将它们称为不同的物种?在生物学中,物种的定义一直以来都存在争议。传统意义上,如果两种动物不能交配,或产生不孕不育的后代,比如骡子,这两种动物就被归类为不同的物种。但是随着技术的发展,一些生物学家认为,如果动物的基因有足够大的差异,就可以被定义为不同的物种。车静认为,大鲵就是这种情况。“一些群体早在1000万年前就从其他支系中分离出来”,她补充说这大约是人类和黑猩猩在进化过程中分道扬镳的时候。“事实上,我目前的研究已经发现一些支系之间存在生殖隔离。但不管它们是否可以被定义为独立的物种,每个独立的遗传单元都应该得到独立的保护。”

对不同支系的进一步研究是复杂的。“最紧迫的问题是,即使我们发现有纯种的大鲵,我们无法确定每个物种的确切分布范围。”车静说。此外,现在仍然不清楚在野外不同支系的大鲵之间是否会主动交配。现在发现的野外的杂交个体,可能是在养殖场出生的,也可能是在野外自然交配的产物,一切都是未知数。在一些人看来,最糟糕的情况是不同分支的大鲵确实在主动杂交繁殖,这将减少它们的遗传多样性,而且它们有可能像许多杂交动物一样产生不育的后代。这可能意味着大鲵的末日开始了。

但非营利组织青野生态保护专家刁鲲鹏说,学术界往往高估了基因纯度的重要性。“我认为保护的重点应该是确保大鲵存在于水中,以发挥其在生态系统中的作用。”他告诉第六声。除了与大鲵打交道外,刁鲲鹏还有多年保护大熊猫的经验。他说,该领域的保护主义者在中国的两个大熊猫支系(秦岭和四川支系)是否应该杂交上也存在分歧。“基因纯度当然是我们应该关注和注意的事情。但现在有些地方宁愿让他们的河流空着,也不愿意放流大鲵,尝试恢复生态系统。我个人认为,这不是本末倒置了吗?”他说。

蒋万胜也认为,大鲵总体的生存应该是首要任务。根据定义,基因同质化会减少生物多样性,但是,蒋万胜解释说,不同分支之间的繁殖可能会引入杂交优势。杂交优势这是一种生物学现象,当基因有差别的动物繁殖,可以产生更优质的后代。“所以杂交真的那么可怕吗?更何况我们没有任何数据可以证明杂交已经发生了。而且如果我们现在为了保护纯种,而要把所有非当地支系的大鲵都清理掉,我认为这并不合理,伦理上也有问题。所以我认为最紧迫的问题是弄清楚是否真的存在威胁,”他说,“杂交或许会带来意外的好处。”

寻找这些答案是一个缓慢的过程。像蒋万胜这样的科学家,他们的工作由质兰基金会(一个旨在保护濒危物种的私人组织)资助,需要诱捕动物,并收集它们的遗传信息。如果在放生到野外的大鲵身上安装设备,追踪它们的运动和生存状况,自然是可以加快研究。但是,张家界大鲵国家级自然保护区管理局主任陈家法说,由于技术上的困难和资金的缺乏,很少给放流的大鲵安装追踪设备。

2021年9月,张家界大鲵国家级自然保护区,用一台摄像机观察池塘里的大鲵。

该局负责监督保护区内大多数大鲵的保护和放流活动。这片涵盖了张家界国家森林公园的保护区面积有140平方公里。陈家法告诉第六声,大鲵喜欢躲在岩石间狭窄的的缝隙里,所以外部追踪器,比如给熊戴的项圈,不是一个合适的选项。管理局一直在试行芯片植入,但如果用这种方式记录大鲵的活动,需要沿保护区的河流安装数千个信号感应基站。他说:“这是一个昂贵的项目,我们现在还没有能力进行这样的投资。”

由于缺乏跟踪,保护工作也很难评估。陈家法一直在努力改进大鲵重新引入野外的方式。科学家们认为,从小在水泥池子里生活的大鲵在被放到野外之前应接受野化训练,于是陈家法建立了一个模仿自然环境的室外池塘。在那里,工作人员只给大鲵投喂活的鱼和虾,它们必须自己去抓。在经过六个月到一年的训练后,且经过基因分析确保它们是该地区的原生动物后,它们被重新引入到野外。然而,由于没有适当的监测,现在还无法知道被训练后的大鲵放归野外后,成效到底如何。

一般来说,将大鲵放生到野外是否有效是一个仍在被探讨的问题。中国科学院成都生物研究所的两栖动物研究者江建平估计,到2019年,释放到全国各地河流和溪流中的大鲵总数超过27万尾,但在野外仍然看不到大鲵。被放生的动物去了哪里成为一个谜。“我在很多地方做了很多年的实地考察,但几乎没有看到过野生大鲵。”江建平说。经过二十年的中国大鲵增殖放流计划,政府和科学家都不确定他们取得了什么成果。

一些时候,放生大鲵是为了弥补建筑项目对于环境的影响。例如,在2019年,连接重庆市和湖南常德市,耗资数百亿人民币的黔张常高速铁路开通。这条铁路穿过张家界的森林和山脉,需要在当地大鲵自然保护区的水域中建造几根混凝土支柱。为了补偿工程对于环境的影响,建设者委托陈家法,将大约900条养殖的中国大鲵放归保护区。

在过去的十年里,该管理局已经进行了50多个这样的环境补偿项目,每次都向保护区放生几十条,有时甚至几百条大鲵。这些动物的情况如何,或者它们在哪里,至今没有人知道。

(本文首发于Sixth Tone网站。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司