- +1

从为死人拍照到世界顶级肖像摄影师,他就是理查德·阿维顿

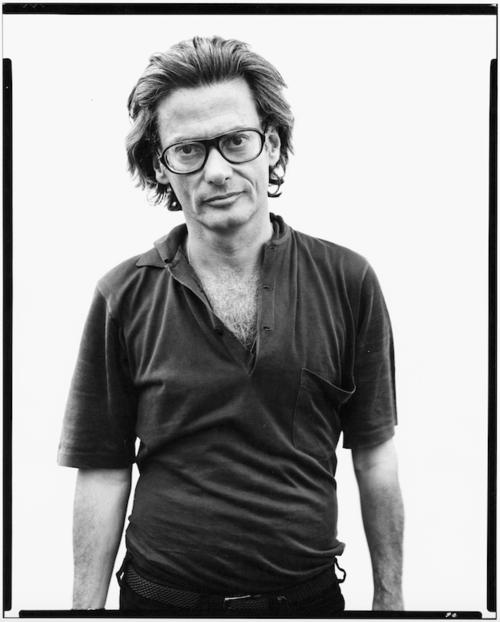

摄影师理查德·阿维顿

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

戈德堡对摄影的观察深入浅出且包罗万象,她的写作主题跨越极广:从流行影像到战争新闻,从肖像摄影快照亭到可后期数字图像,从乏味无趣的窥视到充满悲剧的现场等等。她还从摄影领域的“大师”作品中提炼出新的启示,其中包括沃克·埃文斯、约瑟夫·寇德卡和黛安·阿勃斯等,并以同样敏锐地视角书写和剖析了比尔·维奥拉(Bill Viola)、森山大道和巴斯蒂安娜·施密特(Bastienne Schmidt)等当代影像先驱者的作品。

此外,维姬·戈德堡的著作还包括《摄影的力量:照片如何改变我们的生活》(The Power of Photography: How Photographs Changed Our Lives)、《作为印刷品的摄影:从1816年至今的影像写作》(Photography in Print:Writings from 1816 To the Present)等。1997年,戈德堡获得国际摄影中心著名的“无限奖”,1999年,她荣获英国皇家摄影学会的约翰斯顿奖。

理查德·阿维顿

文 | 维姬·戈德堡

译 | 沈华玲 李俊彤

理查德·阿维顿(Richard Avedon)接到的第一个任务是给死人照相。阿维顿18岁时在二战期间应征入伍,成为商船队里的一名摄影师,他渴求拍摄到各种各样的事物,以至于权力机关派他去做尸检。

他从一具年轻男子的尸体开始拍起。阿维顿曾对一位采访者这样说道,“他从喉咙到……他身上的肋骨都是被剖开的,他的脚离开了桌沿,就像孩子的脚离开了床沿。当我往下看时,他的脚看起来太脆弱了!它们是完美的——它们与被剖开的尸体毫无关系……我记得因为那双脚,我整个人为此感到极为悲痛。离开房间后我便昏倒了。”

他被那份极致的脆弱所震撼,被外表和潜藏在肌肤底下的死亡气息之间的矛盾所震撼,被将你击倒的命运所震撼。商队后来让他开始了为活生生的人拍摄身份肖像的工作——“在我意识到自己要成为一名摄影师之前,我一定已经拍了大约100000多张脸上带有困惑的脸庞。”

战后,阿维顿记录并建构了20世纪下半叶众多大人物的身份。即使在今天,他工作的核心仍然是基于对人类困境的深刻理解:当知道你的护照随时可能被吊销时,你该如何继续生活下去。尽管他靠给穿着昂贵衣服的位高权重的大人物拍摄那些极富创造力的照片而过着相当体面的生活,然而他最敬佩的是那些敢于在险境面前优雅地翩翩起舞的人身上所具有的某种蛮勇和追求卓越的意志。他所发现的那些异乎寻常的迷人事物被他的照相机所承载了下来:挣扎的印记、成功的代价、生命的消耗。

今年,大都会艺术博物馆将展出他从20世纪40年代末到去年春天创作的180幅肖像作品。“理查德·阿维顿肖像展”(Richard Avedon Portrait)由大都会摄影部策展人玛丽亚·莫里斯·汉伯格(Maria Morris Hambourg)组织,米娅·法恩曼(Mia Fineman)协助。展览的重点放在那组曾在1974年至1975年在纽约马尔伯勒画廊(Marlborough Gallery)首次共同展出的系列肖像照,现在这批作品将作为礼物献给大都会。艾布拉姆斯(Abrams)设计了一种手风琴式可折叠的目录,可以让观众按照任何顺序排列图像。

马尔伯勒展览(The Marlborough show)从很多方面来讲都是一个里程碑式的存在。当时的摄影市场还处于起步阶段,从未在大型艺术画廊引起过轰动,而从这个展览之后便掀起了一股浪潮。如今的摄影作品的价格从175美元起算,价格范畴在10000到150000美元之间。阿维顿的经销商杰弗里·弗伦克尔(Jeffrey Fraenkel)说,阿维顿的三幅巨型三联画保守估值为50万美元,尽管它们非常罕见,但是他们可能不会以任何价格出售。

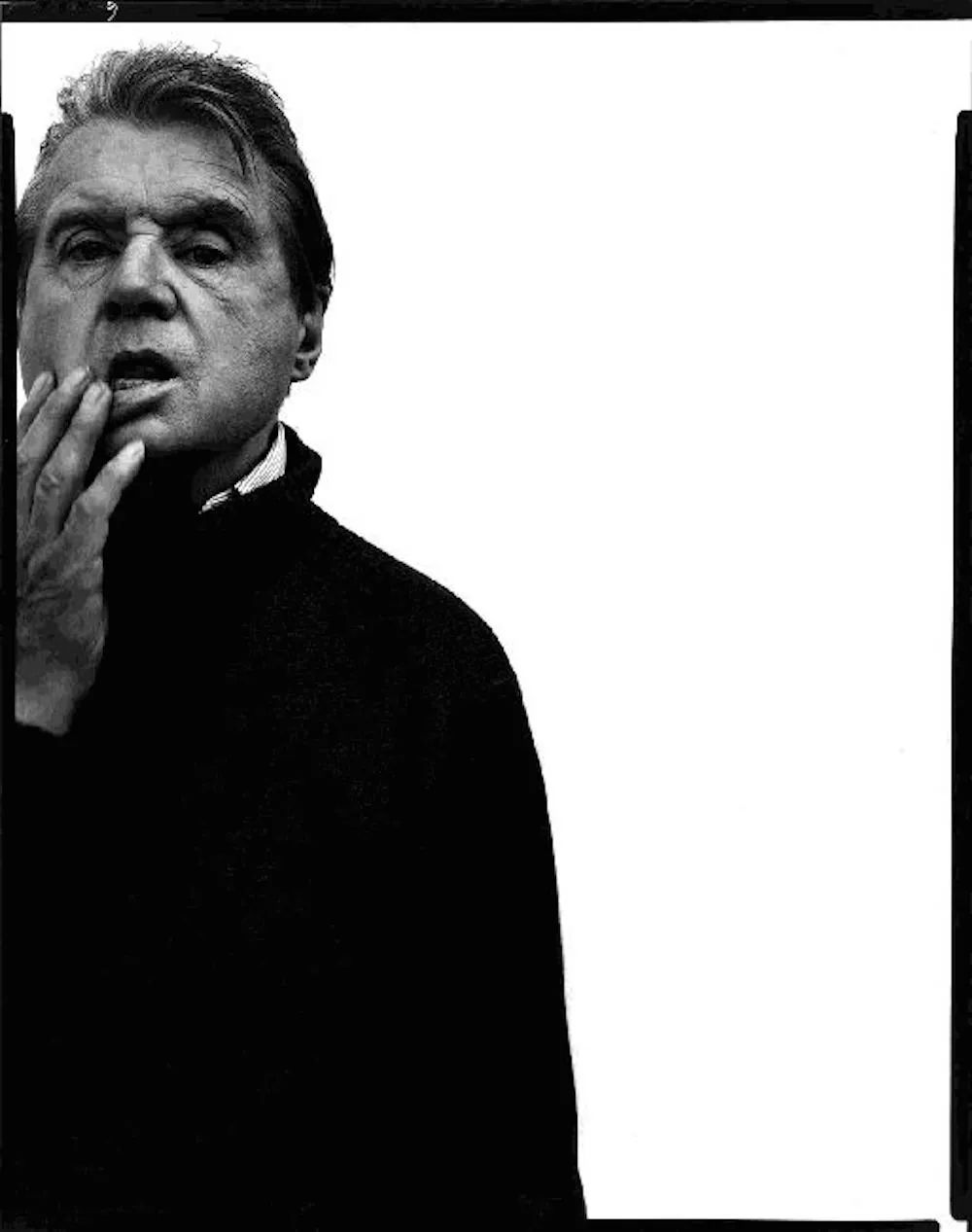

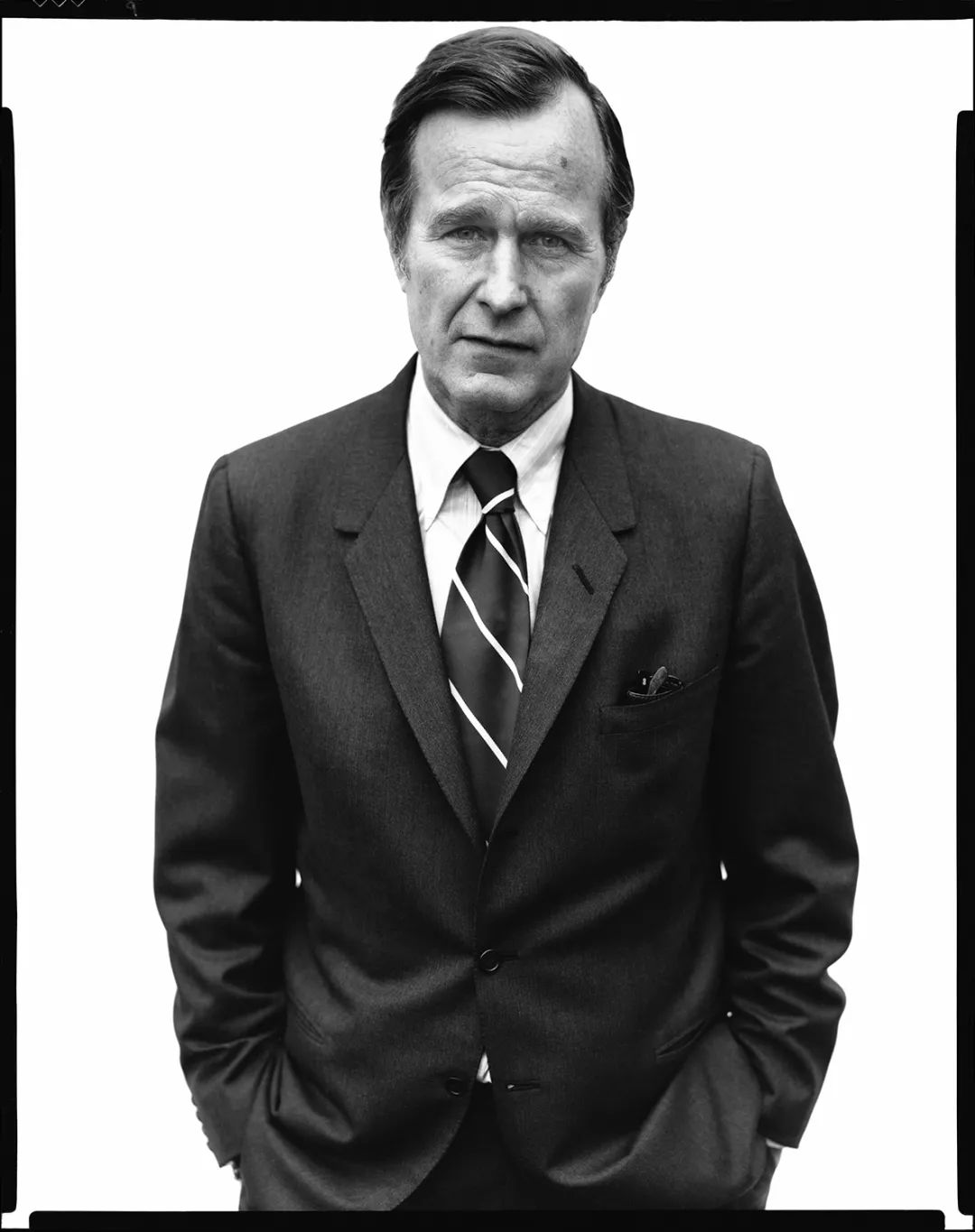

马尔伯勒画廊的展览对阿维顿来说也是一个突破。他是时尚摄影界最伟大的人物之一,此前他认为自己的严肃作品是肖像照。其中许多照片尺寸非常大,结合无情的细节和浅景深的画面,迫使观众面对画面里的被摄者时,产生一种就好像被摄者就在那里,走出鲜明的白色背景并且盯着观众。

吸毒成瘾的钢琴家奥斯卡·黎凡特(Oscar Lecar)曾告诉阿维顿,当他拥抱了朱迪·加兰(Judy Garland)是“历史上最伟大的药物拥抱”——现实激烈反对光的死亡与痛苦的叫声。伯特·拉尔(Bart Lahr)在《等待戈多》中扮演爱斯特拉冈(Estragon),他把自己压缩成一种痛苦的哀叹,哀叹孤独的人在等待一个永远不会到来的人。为了光鲜亮丽的外表而在生活中付出惨痛代价的例子可以从温莎公爵和公爵夫人他们身上窥见一斑。(阿维顿在摩纳哥的一家赌场里观察过他们每晚输球时的反应,但在比赛过程中,他们只是保持着上流社会的礼节。阿维顿知道他们有多爱他们的宠物狗,于是很快编造了一个悲剧:“如果我看起来犹豫了,那是因为我的出租车辗过了一只狗。”他们立即看起来黯然失色。)

这样的面孔达到了在日常生活中是很少见的,他们看起来似乎是痛苦的,于是引发了这样的问题:这种拍摄方式是否不礼貌、不恰当、不体面呢?如此随意地逼视着人们,甚至可以说是不道德的。阿维顿并不奉承被摄者:伊萨克·迪内森(Isak Dinesen)看起来就像一个躺在毛坯纪念碑上的善良木乃伊的头(她讨厌自己的肖像照)。而激进分子牧师马丁·西里尔·达西(Martin Cyril D’arcy)则是一个更坚毅的拉戈版本。许多公众意识到,到本世纪中叶,阿维顿和他在时尚摄影领域的伟大同事兼竞争对手欧文·佩恩(Irving Penn)打破了摄影师和模特之间的默契。

在摄影的头一百年里,政治家、将军和演员,就像我们其他人一样,去肖像工作室寻找高贵和漂亮的外表,期望怯懦和青春痘会被精心修饰或被巧妙地润饰。事实上,肖像工作室的作用只适用于那些花钱请人拍一幅肖像照来满足虚荣心的人。阿维顿的拍摄对象是应他的邀请而来的,通常是因为他很欣赏他们,想记录下他们成就背后的生活。在拍摄的过程中,他们给自己留下了开放的解释,就像塞尚(Cézanne)的那无聊而肢体僵硬的妻子或者毕加索(Picasso)的疯狂好斗的朵拉·玛(Dora Mar)对画家的解释一样。成为一件艺术品既有可能获得荣誉,也需要承担风险。

阿维顿认为有比美和尊严更迫切的事情。到了20世纪50年代,他的肖像照反映了战后、大屠杀后的焦虑,这种焦虑像放射物一样在核时代蔓延。他从别人的脸上发现了存在主义的信念,认为人行道上的裂缝打开了深渊,你别无选择,只能继续走下去,而这需要很大的勇气。

在处理某些摄影题材时,他变得更加成熟,尤其是随着时间的推移,他一直留意欢乐的迹象。表演的乐趣可以暂缓夜幕的降临:查理·卓别林(Charlie Chaplin)扮演了一个带着霓虹灯般笑容的长角魔鬼(在他被指控为共产主义者而离开美国的前一天);歌剧演员玛丽安·安德森(Marian Anderson)像预言中的先知一样全神贯注地唱歌;然后是玛丽莲·梦露,她看起来是茫然的、崩溃的,整个人已被维持女神形象的压力给掏空了。

马尔伯勒的展览也打破了尚未完全瓦解的严苛限制——时尚或商业摄影师通常不被允许进入封闭的艺术圈。马文·伊斯雷尔(Marvin Israel)是一位才华横溢的艺术指导,经常与阿维顿合作。他策划了此次展览,与其说是悬挂表演,不如说是装置表演。但在摄影领域,装置和富有想象力的展示是几乎不被人所知的,尽管阿维顿自己在1962年史密森尼博物馆(Smithsonian)的一次展览中已经尝试过运用尺寸和规模等概念,他把照片定图仪、接触表、原始印刷品和一个雕刻工的盘子粘在一起,把走廊变成了一种摄影拼贴。

在马尔伯勒,独立式的墙体上挂着一些有史以来尺寸最大的照片:一幅教会委员会的三联画(在那里指挥越南战争的十一个人);“芝加哥七人帮”(Chicago Seven)成员(他们是嬉皮士,因合谋在1968年民主党全国代表大会上煽动暴乱而受审);还有安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的梦工厂,一些剧团成员穿着休闲服装,另外一些则是赤裸着身体,包括坎迪·达林(Candy Darling),她在画面里露出了脸、口红、睫毛,还有一个长得令人神魂颠倒的天真无邪的小男孩,他那赤裸的身体将他的阴茎和一小块阴毛在画面中一一呈现出来。《工厂》是这些照片里尺寸最大的,它有10英尺长,35英尺宽。这里还有一张是旧时奴隶的肖像照,他的脸看起来充满了顽强意志,足以鼓舞整个军队的士气,在民权危机期间,阿维顿把他带到了南方。

越南战争、反战运动、沃霍尔、民权运动、放荡的性爱——阿维顿几乎写了一部关于20世纪60年代的历史。在他50多年的摄影师生涯中,他记录了除体育运动以外的各个领域的卓越人士和重要人物(以及工人阶级群体和移居西部的流浪汉),从而对20世纪下半叶及其体现的时代矛盾心理进行了深刻的观察。他像是一个测震仪,一个精巧转动的机械装置敏锐地捕捉时代精神的每一个震颤,有时甚至走在时代精神意识之前。

阿维顿对他所处时代的记录并不是一个客观的定义,而是一种从画面氛围中显露出的观点。他曾经说过:“有时候我觉得我所有的照片都只是我的照片。我关心的是——怎么说呢——人类的困境;人类所面临的困境也可能仅仅指的是我自身的困境。”他的阐释既不圆滑也不足以让人信服,仅仅只是令人印象深刻。

实际上,阿维顿将现实生活和肖像摄影都看作是一种表演,从这一点上看,他也是出于对他所处时代的一个判断。作家亚当·戈普尼克(Adam Gopnik)曾写道,“是否有一种推动力能让阿维顿动起来?我想那便是肖像摄影,在二十世纪后半叶,至少在专业和艺术的高级层面上,私人和公共的自我都被他戏剧化地构想出来”。阿维顿从未听说过的社会学家欧文·戈夫曼(Erving goffman)在1959年出版的一本名为《日常生活中的自我表现》(The Presentation of Self In Everyday Life)的书中指出,人类的互动本质上是一种表演,目的是为了给听者留下人格魅力或显示社会身份。约翰·拉尔(John Lahr)是《纽约客》的资深戏剧评论家[伯特·拉尔(Bert Lahr)的儿子],他认为阿维顿写了一部关于20世纪体现个人主义本质的编年史。他指出,二战后的十年见证了历史上最显著的财富变化,“随之而来的是个人主义的滥觞,人们不再需要压抑自己,他们就是自己的代言人。”

在阿维顿的工作室里,他们属于阿维顿。他把肖像照变成了一种未经排演过的呆板表演,没有放松的背景或舒适的道具。在一片空白的白色背景下,他画面中的人试图展现他们的个性,即他们在虚荣心的驱使下所创造的自我形象。他们在短暂的时间内与摄影师进行了一种微妙的交流,他们好奇为这些肖像照所花费的金钱,期待他们目不转睛地盯着照相机的那一刻发生的事情。

阿维顿的照片像热追踪导弹一样颇受争议。评论家兼导演罗伯特·布鲁斯坦(Robert Brustein)曾写道,阿维顿把他的拍摄对象变成了“令人厌恶的恶棍、傻瓜和疯子”;约翰·杜尔尼亚克(John Durniak)在《时代》杂志上写道,他是“世界上最重要的摄影师之一”。批评家和哲学家阿瑟·C·丹托(Arthur C. Danto)说,这些肖像“剥夺了他们的尊严和价值”,似乎记录了“摄影师的侵略性、权力意志……”。玛丽亚·莫里斯·汉伯格(Maria Morris Hambourg)认为“这就是20世纪在一百年后的样子”,她认为阿维顿的视角是他那个时代最好、最经典的。

除了莫妮卡·莱温斯基(Monica Lewinsky),任何引发如此激烈辩论的话题,在某种更深层次上都可能有意义。在20世纪60年代和70年代,人们对阿维顿作品的反应取决于一个事实,即传统的等级区别正在瓦解,留下了一个曾经站稳脚跟的卓越观念的泥潭。然而,许多人都不敢相信,一个商业摄影师也可以是一个艺术家。

阿维顿的肖像摄影似乎证明了摄影师和摄影本身的不可信——这已经是一个被广泛探讨的问题了。在相机和图像大行其道的时代,阿维顿的这些照片反映了一些棘手的问题:身份是如何形成的?谁能拥有并控制他人的形象?窥阴癖的可接受范围在哪里?

摄影师在创作时对被摄者的掌控,以及摄影工作室里权力分配的极度不平衡,曾被小心翼翼地隐藏了多年,现在阿维顿将这些公开了出来。他写道,“在某种意义上,被摄者折射的是我身上的某个方面,而这种特质的需要另一个不清楚我摄影意愿的人身上找到。肖像照对于摄影师和被摄者来说有着不同的用意,所以我的关注点并不放在被摄者身上,被摄者为自己辩护的需求可能和我为自己辩护的需求一样深,不过这一切的控制权在我身上。”从20世纪60年代后期开始,阿维顿使用大画幅相机,直接在被摄者旁边目视着他们,而不是透过取景器看。极具个性化的戏剧张力在阿维顿所谓的“不劳而获的亲密关系”中体现得淋漓尽致,它是一种微妙的人际交流,甚至可能是一场竞赛。有时他会在这场角逐中输掉。

坦白地说,他依赖于相机的力量,阿维顿曾说过他成为摄影师是源于一份对无法控制事物的恐惧感。“作为一个孩子,或者作为一个男人,我不能控制一切——时间、动作、其他人、他们的欲望,还有我的——而这些我都可以在镜头后面安全地拥抱。”

一些显然已被压垮的人很感激自己第一次拥有如此冰冷清晰的洞察力。比利·马德(Billy Mudd),来自西部的工薪阶层,在阿维顿的镜头底下,他的灵魂已死,尚存几丝人性。他说在博物馆里看到他的肖像照是他一生中最深刻的经历,并且这带给他生活得更好的改变。

然而,阿维顿对皱纹、毛发和毛孔的激光般的凝视给人以极大的威胁。它威胁着美国的青年文化,提醒着我们选择性遗忘的一件事:活得够久的人都会变老,即使在美国,长期以来一直在否认死亡,死亡也在十字路口耐心地等待着。

他拍摄了一部关于死亡主题的作品,关乎私密的个人,但它在最广泛的层面上有其自身的意义。这是阿维顿拍摄过的最艰难、最痛苦、也最富有同情心的系列照片之一:他连续几年为自己的父亲拍摄照片,为的是接近一个对他而言是陌生且专制的父母。阿维顿在父亲晚年时曾写信给他,要求他在照片里摆出这样的姿态——“我爱你的雄心壮志和你承受失望时的能力,这些在你身上依然像以前一样鲜活。”在照片中,雅各布·伊斯雷尔·阿维顿(Jacob Israel Avedon)一开始是一位健康的、整洁的老人,而在他人生中最后四年,却在与癌症抗争中渡过。在他死后,阿维顿发现他曾给父亲写的那封信被保存了下来,“在他最好的西装外套的内口袋里,那件他从未穿过的西装。”

阿维顿对生命的悲剧意识和对表演的依赖在他的童年时代就已经存在了。他的祖父曾遗弃了妻子和六个孩子,于是他父亲便在孤儿院里长大。自此之后他父亲相信生活是一场战斗,需要用教育、健康和金钱来应对。他父亲曾成为了第五大道一家女装百货公司的合伙人,但公司在大萧条期间倒闭了,他父亲沦落到做销售保险工作。他们一家人住在大都会博物馆附近,迪克经常到那里去做作业。他的祖母住在上西区,她靠扑克赢来的钱维持全家的生活,通常是赢了乔治·格什温(George Gershwin)的母亲。

阿维顿曾说过,表演在他的家庭里是“一种生存技巧”,“成功的表演——好的成绩,一个好的笑话,一个好的假期,是你获得生存权利的唯一方式。”在他四岁的时候,他很喜欢他那两岁的表妹玛吉(Margie),于是他俩之间形成了一种坚不可摧的同盟关系。到了青春期,他们就共同扮演着让他抑郁的家人高兴起来的角色,比如编造一些疯狂的冒险,表演一些虚构的生活来取悦他们的长辈。

在他们的休息时间,他们观看其他人的表演。在20世纪30年代,阿维顿的母亲贿赂了售票员,把他们偷偷带进了剧院和音乐厅。这对表亲对事物已经有了复杂和宿命论的看法,他们是唯一看伊娃·勒·加利安(Eva Le Gallienne)扮演的哀求着说不的彼得·潘(Peter Pan)的孩子,他们不相信精灵的存在,他们不想让小叮当活下去。

他们听过拉赫玛尼诺夫演奏。这位大人物在阿维顿祖母的楼上有一套公寓,两个孩子会坐在他公寓后面的垃圾桶上,全神贯注地听他练习。拉赫玛尼诺夫是阿维顿的第一个模特。如果不把他深爱的妹妹露易丝算在内的话。他九岁时,父亲给了他一块布朗尼蛋糕;他做了一张露易丝的照片,贴在自己的背上,然后去了海滩,回来时他的皮肤上烙着露易丝的脸。年轻的阿维顿野心勃勃地想要得到这位著名音乐家的认可,于是拉赫玛尼诺夫,直到说服拉赫玛尼诺夫给他拍了一张照片。当还是孩子的时候,阿维顿也收集签名,这表明他想成为那些在生活中表现卓越的人之一,他的房间里贴满了由爱德华·史泰钦(Edward Steichen)、马丁·蒙卡西(Martin Munkacsi)和安东·布鲁尔(Anton Bruehl)等人拍的演员的照片,这些照片是从《名利场》这本杂志的书页上撕下来的。

他最想成为像弗雷德·阿斯泰尔(Fred Astaire)那样的人。阿维顿曾这样说道,“我们这一代最优秀的人都想成为弗雷德•阿斯泰尔,他用他的脚做爱,整个人看起来相当滑稽,不过接下来他得到了那个女孩。”然而却是阿斯泰尔成为了阿维顿,阿斯泰尔在1956年的电影《甜姐儿》(Funny Face)中扮演一位名叫迪克·阿弗利(Dick Avery)的摄影师,阿维顿受雇教阿斯泰尔如何扮演迪克·阿维顿。

他的家庭内部有着非常私人化的表演仪式。阿维顿一家没有养狗,但在几乎每一张他们与借来的狗合影的家庭快照中——阿维顿曾在一年之内数过11只不同的狗——它们出现在并非他们所拥有的昂贵汽车和房子前。他曾写道,“我们家庭相册里的所有照片,都建立在某种关于我们是谁的谎言之上,揭示了我们想成为谁的真相。”

他母亲认为他将来注定要做些特别的事,于是他生下来时身上包裹着的胎膜被他母亲放在了保险箱里。

阿维顿曾与詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)合著了一篇获奖的高中文学论文,被授予纽约市高中桂冠诗人(Poet Laureate of the New York City High School)称号。也曾在在报纸上发表打过油诗,并考虑从事诗歌事业,但他说:“在艾略特面前,我的诗歌黯淡无光,因此摄影对我来说是条退路。”

多年来,他一直无法达到他父亲的期望值。他在学校无法专心学习,无法通过卫生学的考试,于是伪造了所有的成绩单。他父亲曾想象过他在卡内基音乐厅(Carnegie Hall)前拉小提琴的可怕情景。尽管那时候的阿维顿的如饥似渴地阅读,阅读内容包括万象,但他当时认为自己就是大迷糊迪克(Dopey Dick),在他二十多岁的时,做噩梦梦见所有人都发现他连高中都没念完。不过他现在说,“我们认为是诅咒的一切都变成了祝福,如果没有绝望,我就不会拍肖像照。”(有一次,当他去领取一个他以为是摄影奖的奖项时,他发现自己代表的是学习障碍者,尽管他们表现得非常好。)

然而,他从一开始就很坚定自己的目标。他下定决心要与阿列克谢·布罗多维奇(Alexey Brodovitch)一起工作,阿列克谢·布罗多维奇是位才华横溢的教师兼《时尚芭莎》(Harper's Bazar)的艺术编辑,戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland)曾这样说道:陀思妥耶夫斯基(Dostoevsky)从未写出他最好的小说,因为他从未见过布罗多维奇,阿维顿每周都去布罗多维奇接待室,盼望着能够约到布罗多维奇。当时阿维顿爱上了一位模特,他给她做了一个作品集,寄给了《Vogue》杂志的艺术总监亚历山大·利伯曼(Alexander Liberman)。利伯曼打电话给他,说他们不能用这个模特,但希望他能来《Vogue》工作。他回答说,“不,我要去给阿列克谢·罗多维奇和《时尚芭莎》工作”,不过他当时仍然没有收到邀请。(最终他得到了任命和工作。)

后来他娶了那个模特,不过五年后他们便离婚了。接着阿维顿再婚,生了一个儿子,名叫约翰(John),现在他和他的第二任妻子是分居状态。约翰·阿维顿(John Avedon)目前正在撰写一本经授权的达赖喇嘛(Dalai Lama)传记,有关于他的肖像照也将在大都会博物馆展出。

阿维顿认为生活本身就是一系列我们每个人都有义务去表演的戏剧演出,戏剧只是提供了生活中最勇敢的例子。(如果同一出戏被表演或导演得非常精彩,他会一周又一周地去看。他去过瑞典四五次,专门去看英格玛·伯格曼(Ingmar Bergman)创作的《尤金·奥尼尔的长夜之旅》(Eugene O'Neill’s Long day Journey into Night)。他说,“我被每一种表演所感动,当你准备离开家、拿起电话、睡觉……我们在生活里有着太多重复的东西,这就是我们彼此共同拥有的东西。”而这些东西是可以在摄影棚里找到的。

他认为摄影是“一种带有紧张情绪的表演”,并说至少在20世纪60年代后期,他在表演前有这样的焦虑,即他必须有意识或无意识地把这种紧张感传达给他的模特——摄影工作室需要带给人一种压迫感,就好像年龄的焦虑(Age of Anxiety)不能独自完成这项拍摄工作一样。

事实上,他过着剧作家般的生活,不停地写戏剧,几乎对任何事情都有强烈的反应,无论是那双看城市人生总是异常开放的眼睛,还是他那交谈时沙哑的声音,又或是他因为一出戏剧而兴奋得脱掉鞋子,蹲在地上的样子,都证明了这一点。他承认人生的起起伏伏,他曾这样说过“高峰和低谷是一样的,这种感觉在我身上非常强烈,我有一种快乐感,我知道自己被困在这个我们无法解释、也无法改变的世界里”。在他的照片中,两者都闪耀着光芒。

他展示的不仅仅是肖像,还有生活中的事件。泰德·哈特韦尔(Ted Hartwell),明尼阿波利斯艺术研究所的摄影部策展人,他给了阿维顿在大博物馆展示他的作品的机会,据说在1970年开幕式前的几个小时里,阿维顿和马文·以色列(Marvin Israel)在城里骑着车邀请那些通常不会参加博物馆开幕式的嬉皮士和学生。哈特韦尔(Hartwell)说:“这吓坏了受托人,他们以为革命已经找上门来了。但在娱乐行业,它却也行得通。这表明了摄影的力量。”在最后一个画廊,在《芝加哥七人组》的作品前,突然一个歌剧演员唱着“上帝保佑美国”,接着理事们和嬉皮士们也都高声歌唱。

欧文·爱德华兹(Owen Edwards)写过几次关于阿维顿的故事,他说,阿维顿有一次到希腊(Greece)的帕特莫斯(Patmos)去拜访爱德华(Edwards)和他认识的六七户人家。“他改变了我们所有人。第一天,他连一句希腊语都不会说,就雇了一群驴子和驯驴员,请人做了一顿丰盛的盛宴。他说道‘今晚是满月之夜。我们要去岛上最高的地方,我们可以在月光下跳舞。’大家都照做了,整整一个星期都在欢快地表演着阿维顿策划的华丽演出。他就像一股自然的力量,就像一位来自米高梅电影制片公司(MGM)的客人。”

他的朋友说他也是最慷慨的人。他对于《滚石》杂志没有派给他值得信赖的人一起共事而生气,他在该杂志工作时负责的人物肖像照出现了问题,当他醒来时《滚石》杂志的出版商詹恩·温纳(Jann Wenner),向他保证事情会好转,杂志才刚刚开始印刷。阿维顿仍然心存疑虑,于是在凌晨三点半去了印刷厂,一切都没有改变。负责的人称时间赶不及,但他们会在下一个月做出改变。在没人注意的时候,阿维顿用钥匙把纸撕了,这样他们就不得不重新开始——并把功劳归于应得的人。

他自费邀请他的西方肖像的主题参加在沃斯堡举行的开幕式。艺术赞助人为阿维顿策划了一些活动。他接受了邀请,条件是他可以把帮助他制作这些照片的人带来。结果来了一大车人,有保姆,助理,编辑——这些人曾经和这些照片产生过联系。

阿维顿的家庭给了他一种社会正义感。上高中的时候,阿维顿所在的教学楼的电梯管理员命令他的朋友詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)从后门上去,阿维顿把这件事告诉了他的母亲。她按响了电梯铃,电梯一到,她就将电梯管理员拉了出来并拳打了对方。多年后,阿维顿在南方拍摄民权危机期间的照片,突然有一天晚上,他接到一个威胁电话,于是在凌晨三点从他住的旅馆里逃出来躲进了一家精神病院,并拍摄了照片。(他的姐姐在42岁时也经历了一场死亡考验。)

就像他的情绪一样,阿维顿的反应也会瞬息万变。爱德华兹认为阿维顿“像斯文加利(Svengali)扮演的圣诞老人”,因为在他眼里,阿维顿喜欢善意地控制别人的生活,而且有能力“让我失去任何一点客观性”。爱德华兹曾在一篇文章中写道,这位摄影师有控制欲。当这篇文章出现时,爱德华兹收到了一瓶1971年的唐培里侬香槟王(Dom Pérignon),他和妻子立刻喝光了一瓶。一周后,阿维顿改变了主意,给杂志写了一封措辞严厉的信,还给了爱德华兹一份副本。爱德华兹说:“我真是蠢得不可思议,把剩下的香槟包起来送回去了。这是我一生都后悔的事——我本可以写下‘去你的’,然后继续喝香槟”。接着阿维顿给爱德华兹寄去一封礼赞信。

他被称为控制狂,而且难以驾驭,这无疑是因为他是一个完美主义者,渴望做得更好,以至于他认为时装摄影的杰作《鸽子和大象》(Dovima and the Elephants)是失败的,因为肩带没有搭对线。别人和他在一起工作时是不会有任何抱怨的。当佩斯/麦吉尔画廊(Pace/MacGill Gallery)的总监彼得·麦吉尔(Peter MacGill)被问及阿维顿在画廊的展览中是否遇到了麻烦时,他急匆匆地说:“看看我们代表的是谁!这些事情肯定是很难的。但在上帝眼里,他们可是天才。我们只是负责把钉子放进去而已。”

天才阿维顿身材瘦小,一头浓密的白发,在摄影镜头中一直是一个高大的人物。第二次世界大战后,他拍摄的第一批巴黎时装系列照片让他一举成名。照片中,身着精致时装的模特们在cafés和杂技演员、自行车手的街道上积极旋转拥抱。他不仅从这些服装中感受到蔑视战争的奢华和强烈的女性气质,还感受到从限制和恐惧中释放出来的感觉,感受到生活可以是自由和活跃的,甚至还有一种暗示,即各个阶层可以民主地混在一起(如果正确穿着的话)。

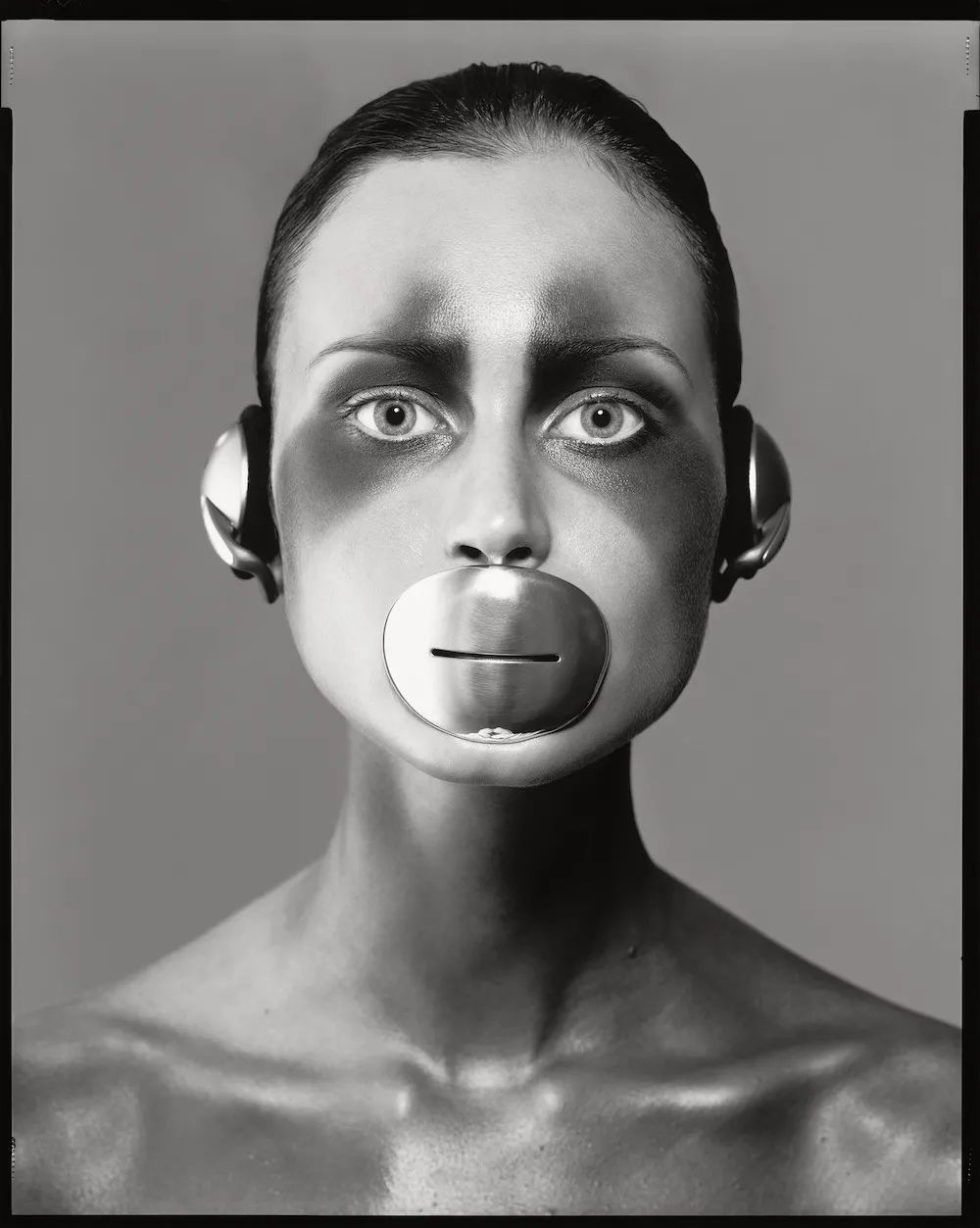

1961年,他在《时尚芭莎》上介绍了第一个裸体模特——一位女伯爵,1964年,他还介绍了一个由两个女人和一个男人组成的三人组,他们都曾被时尚圈所疏远。1962年,他将电影叙事和相对较新的狗仔摄影现象引入了高端时尚,讲述了狂热的记者追逐演员迈克·尼科尔斯(Mike Nichols)和模特苏西·帕克(Suzy Parker),直到帕克试图割破她的手腕——这个故事大致是基于伊丽莎白·泰勒(Elizabeth Taylor)和理查德·伯顿(Richard Burton)在小报上的梦幻般的旅程。没过多久,阿维顿把第一位黑人模特放进了一本时尚杂志。对于一个同时记录了50年成就的人来说,这已经很不错了。

他曾经告诉一位采访者:“到最后,一切都会褪去。孩子们离开这里,过他们自己的生活。婚姻,爱情,性,一切都会消失。”

对于以工作为生活的人来说,工作是不会褪色的。对于世界上的其他地方,图像和照片是不会褪色的。摄影是我们为数不多的抵御死亡的屏障之一,而且是脆弱的,尽管如此,阿维顿还是创造了一个足以覆盖半个世纪的大星系。

《名利场》2002年9月

作者

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

译者

南艺翻译小组是由南京艺术学院传媒学院曹昆萍副教授率领摄影专业在读硕士生组成的翻译团队,作为一个翻译团体,我们希望通过对《光影的要义》这本书的译介为广大影像爱好者与研究者提供一个相互交流与学习的机会,并以此作为一个起点,期待在今后不断地学习与完善的过程中,为大家译介更好的影像读本。由于这是南艺翻译小组成立以来译介的第一本书,在翻译实践中有不少译文在保留原文的语言风格方面或许还存在一些瑕疵或疏漏,在此敬请广大读者及时发现并给予指正。

原标题:《从为死人拍照到世界顶级肖像摄影师,他就是理查德·阿维顿》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司