- +1

她的漫画,如何触动你的神经

按:高野文子是引领日本八十年代漫画艺术新浪潮的代表人物,在题材与表现力上独具风格,令后来者们难以模仿和企及。无论是题材、叙事,还是对漫画语言的挑战,她带给我们的远远不止如此。

2021年9月26日,漫编室主编铁雄和漫画家泥饼人在分享活动中,以高野文子为主角,讲述了漫画是如何触动读者的神经,以及这些触动背后的力量。

活动现场,正在讲述的泥饼人。陈赟 摄

铁雄:小说家、评论家关川夏央曾对高野文子做出很高的评价:“她虽然寡作,却用自己的才能,维系着日本现代漫画的水准。”

其实高野文子的独创性在出道时就已彰显——第一部单行本《绝对安全剃刀》,出版后获得当年的日本漫画家协会奖,也是短篇漫画首次获得该奖项。高野文子在日本漫画界的重要地位由此可见。所以,这次读库引进出版她的作品《一根棒》《朋友们》,让中国读者看到,也是一件非常有意义的事。

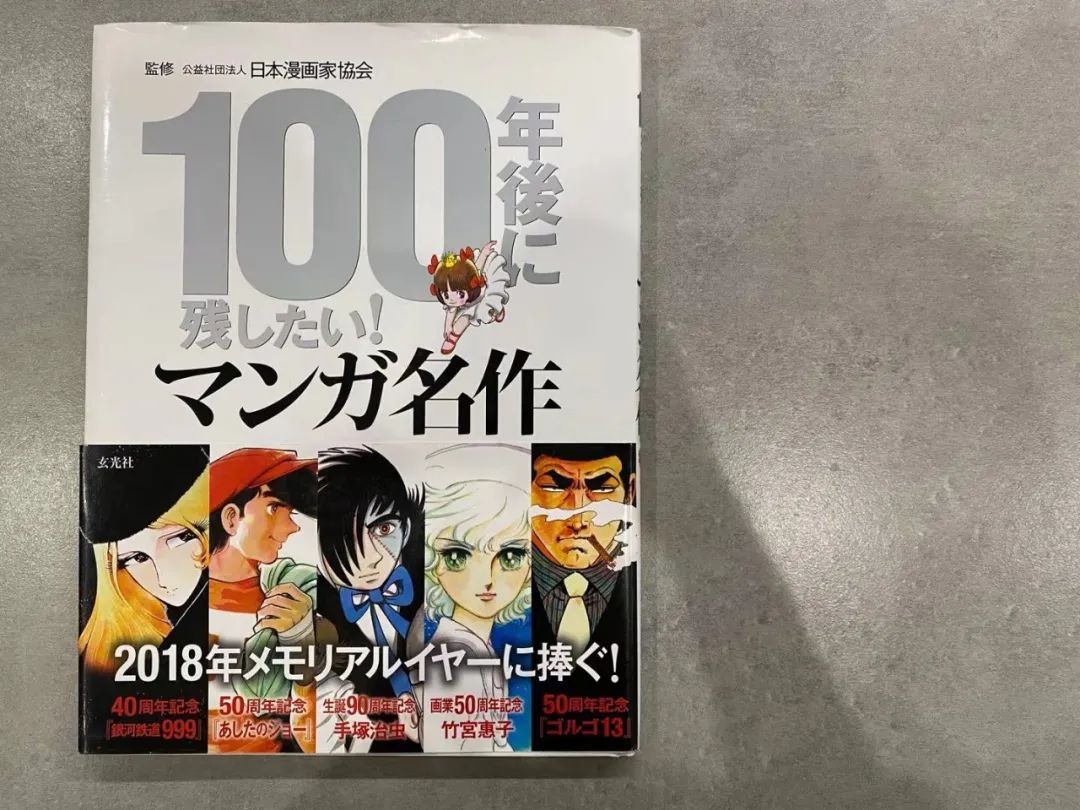

由日本漫画家协会编辑监修的《想留到100年后的漫画名作》,书中提到很多漫画家,其中有不少大家应该都认识,比如手冢治虫、赤冢不二夫、石森章太郎、藤子·F.不二雄、大友克洋、谷口治郎、萩尾望都等等。

《想留到100年后的漫画名作》(100年後に残したい!マンガ名作),玄光社,2017年,日本漫画家协会编辑监修。铁雄 摄

我非常喜欢这本书的目录,分为三个部分:

第一部分 把人生献给漫画的漫画家的作品

第二部分 漫画家甄选的优秀的漫画作品

第三部分 为漫画行业做出贡献的漫画家和他们的作品

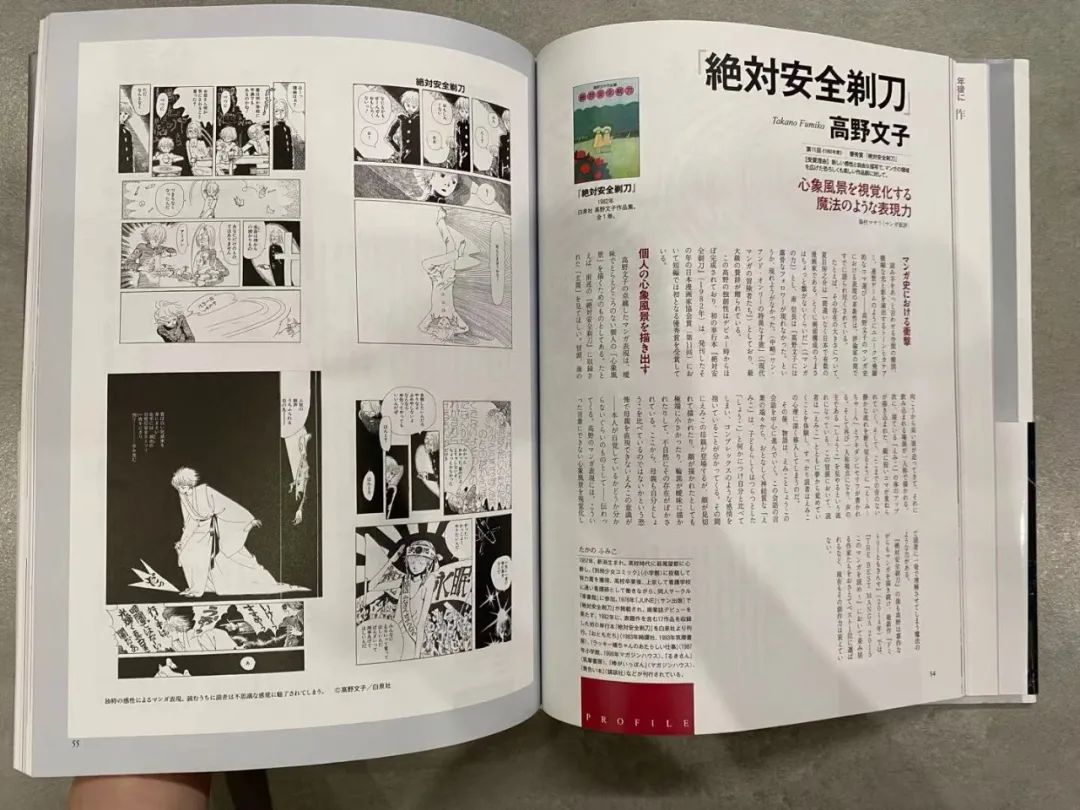

高野文子就出现在这本书的第二部分。书中主要对她的出道作《绝对安全剃刀》给予了高度评价:

让阅读者惊叹出声的空间构图和细微光影,如联想游戏一般独特而飞跃的画格——高野文子对漫画表现的革新,在评论家之间已被尽数讨论。

日本知名的漫画评论家夏目房之介和南信长也给了高野文子极大的认可和赞赏。

毫无疑问,她是日本屈指可数的漫画家。特别是画面构成的巧妙几乎难以归类。

——夏目房之介《漫画之力》

没有出现明显追随与学习高野文子的人。或者说,是无法出现。她拥有独特而仅有的才能。

——南信长《现代漫画的冒险者》

《想留到100年后的漫画名作》中属于高野文子的部分。铁雄 摄

走上创作之路

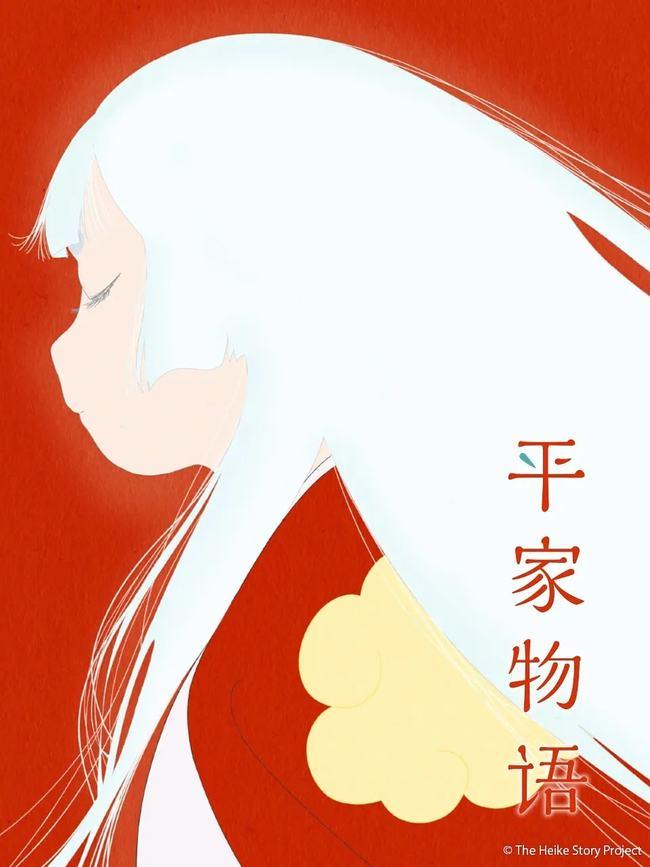

开头提到,关川夏央说高野文子是一位“寡作”的漫画家。之所以说她寡作,是因为高野文子出道至今已四十二年,却只有七部漫画单行本。此外,她还创作了五十二部短篇漫画,为十八本书和六张CD绘制过封面,还有一部绘本。虽然产量并不算高,但她在这四十二年间非常勤奋,一直在作为漫画家和创作者思考着,并且从未间断过创作。最近B站连载的新番《平家物语》,也请高野文子做了人物的原案,从角色的线条和人物的神态中便能感受到高野文子的痕迹。

《平家物语》 导演:山田尚子丨剧本:吉田玲子丨角色原案:高野文子

高野文子之所以走上漫画这条路,是因为她喜欢画画,并从小想要从事画画的工作。

在新泻的高中读卫生看护科时,她从同学处接触到萩尾望都的漫画,参考石森章太郎的《漫画家入门》(マンガ家入門)创作了作品,还投稿给萩尾望都作品刊载的杂志《别刊少女COMIC》(別冊少女コミック),取得努力奖。虽然也有落选作品,但高野文子在持续的投稿过程中决定成为职业漫画家,并在高中毕业后去了东京。

虽然她的父母并不推荐她从事这个行业,觉得画画是个不稳定的,甚至不正经的工作。受父母影响,她自己对画画也有了这样的印象,所以她虽然画了很多漫画,但始终不奢望以此为业。高野文子从东京都立卫生看护专门学校毕业后,在小镇的医院做了护士。当时,她有很多机会观察生活,并开始创作漫画。由于没有经过科班训练,她会以一些非常独特的视角表现自己的想法。

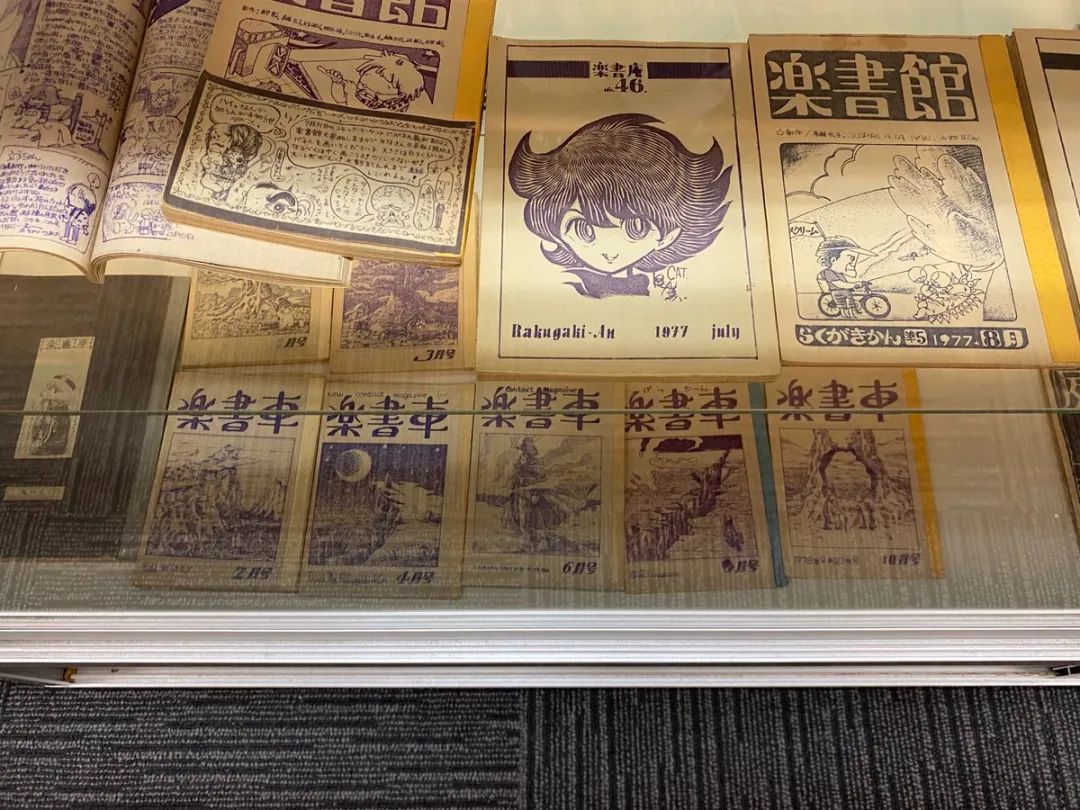

1977年,她加入同人志俱乐部“乐书馆”,并在同名刊物上发表了一篇作品——《花》。

《乐书馆》(楽書館)同人志,乐书馆,1973年至今。

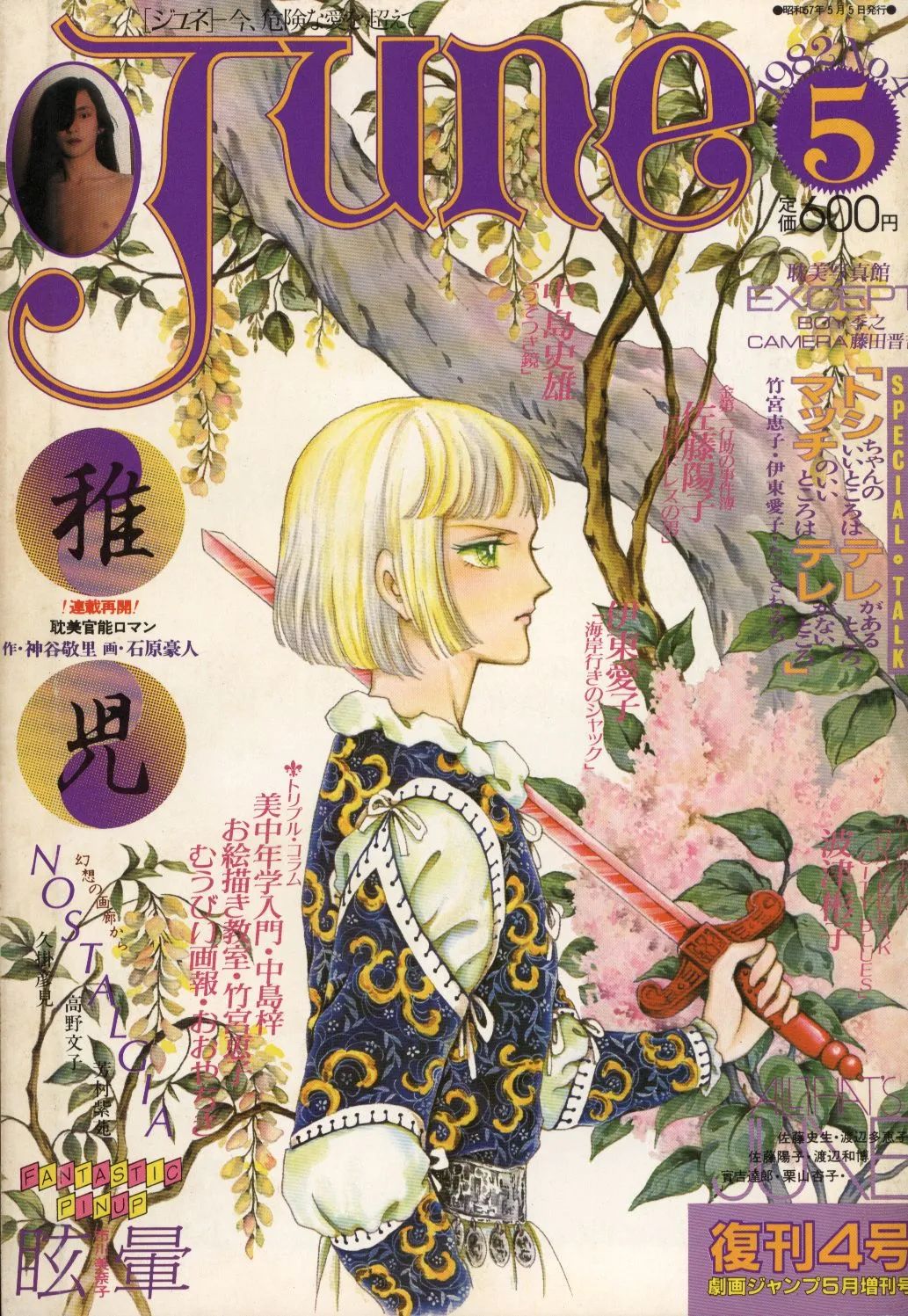

次年,经乐书馆成员推荐,她在新创刊的漫画杂志《JUNE》上发表出道作《绝对安全剃刀》。这是她第一次在商业漫画杂志上发表作品。

《JUNE》,Magazine Magazine,1978年至1996年。

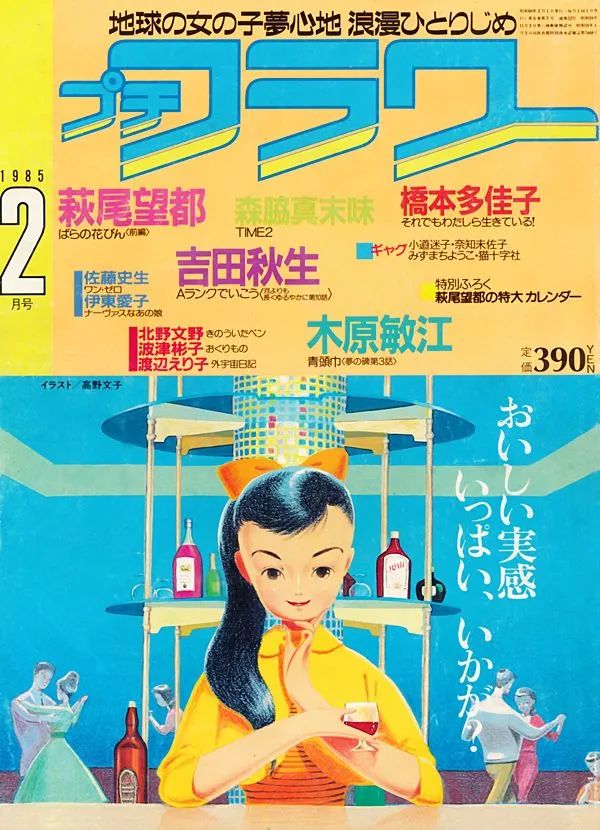

1980年,通过《JUNE》与高野文子结识的笹谷七重子把她介绍给小学馆的总编辑,高野文子自此开始在《Petit Flower》上发表作品。这是高野文子第一次在大众漫画杂志上发表作品,当时,萩尾望都、竹宫惠子、上岸凉子、大岛弓子等也在这本杂志上连载,可谓少女漫画的重镇。

这一期的封面便是由高野文子绘制。《Petit Flower》(プチフラワー),小学館,1980年至2002年3月。2002年4月改版为《月刊 Flowers》(月刊フラワーズ)出版至今。

但高野文子最终能走上漫画这条道路,跟她所处的时代也有很大的关系。

什么是漫画新浪潮?

1960年代,日本漫画已经慢慢有了一个非常主流的市场,并形成四大门类:少年漫画、少女漫画、剧画,以及给成年人看的漫画。创作者基本就是为这四个读者群体服务。

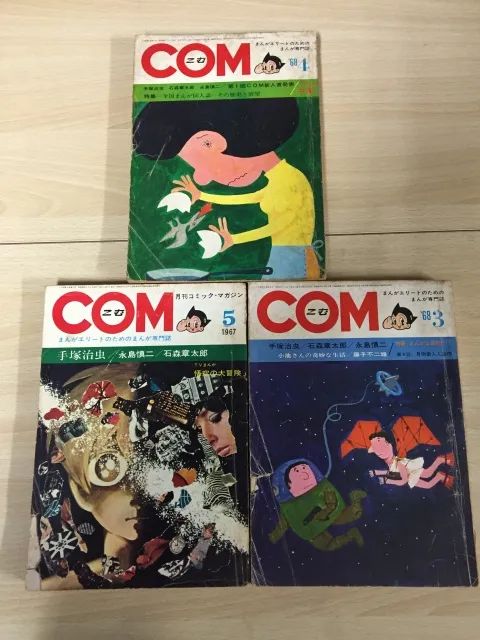

当时的漫画生产是一个非常商业化和模式化的过程,哪怕到了六十年代末期,有了像《GARO》和《COM》这类实验性漫画杂志,刊载的作品探索性、实验性、作者性都更强,但漫画整体还是在那个大框子里。

《GARO》(ガロ),白土三平创办,青林堂,1964年至2002年。

《COM》,手冢治虫创办,虫制作商事,1967年至1973年。

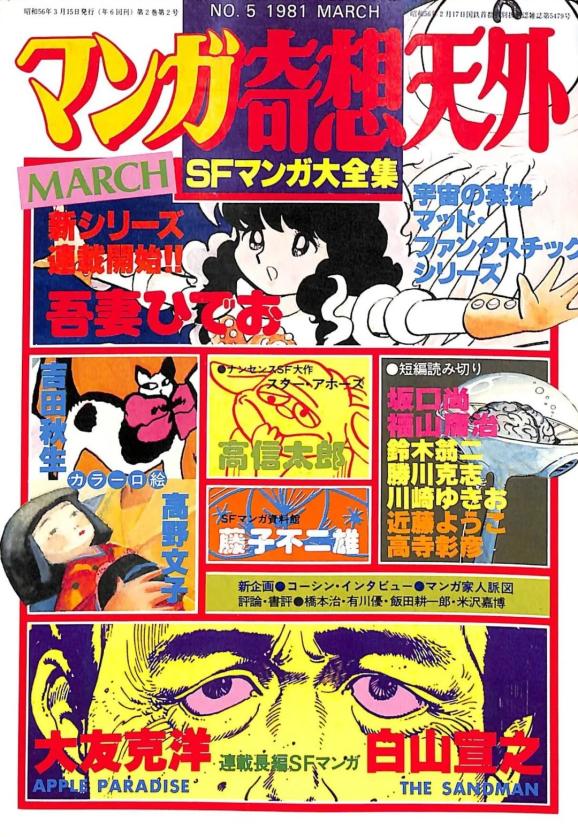

1970年代末至1980年代初,受意大利新现实主义电影、民族电影兴起和法国新浪潮的冲击影响,再加上《GARO》和《COM》已探索出的新道路启发,一群个性强烈的年轻创作者,开始不断超越上述分类,寻找新的表现方法,按照自己的意志和意愿来画漫画,作品引起一定的时代反响,于是催生出一些漫画杂志来刊载这些作品,像是《COMIC Again》《漫画奇想天外》《漫金超》《少年少女SF漫画竞作大全集》等。

《COMIC Again》(コミック アゲイン),日本出版社,1984年至1985年。

《漫画奇想天外》(マンガ奇想天外),盛光社 1974年1月至1974年10月;奇想天外社 1976年4月至1981年10月;大陸書房 1987年11月至1990年。

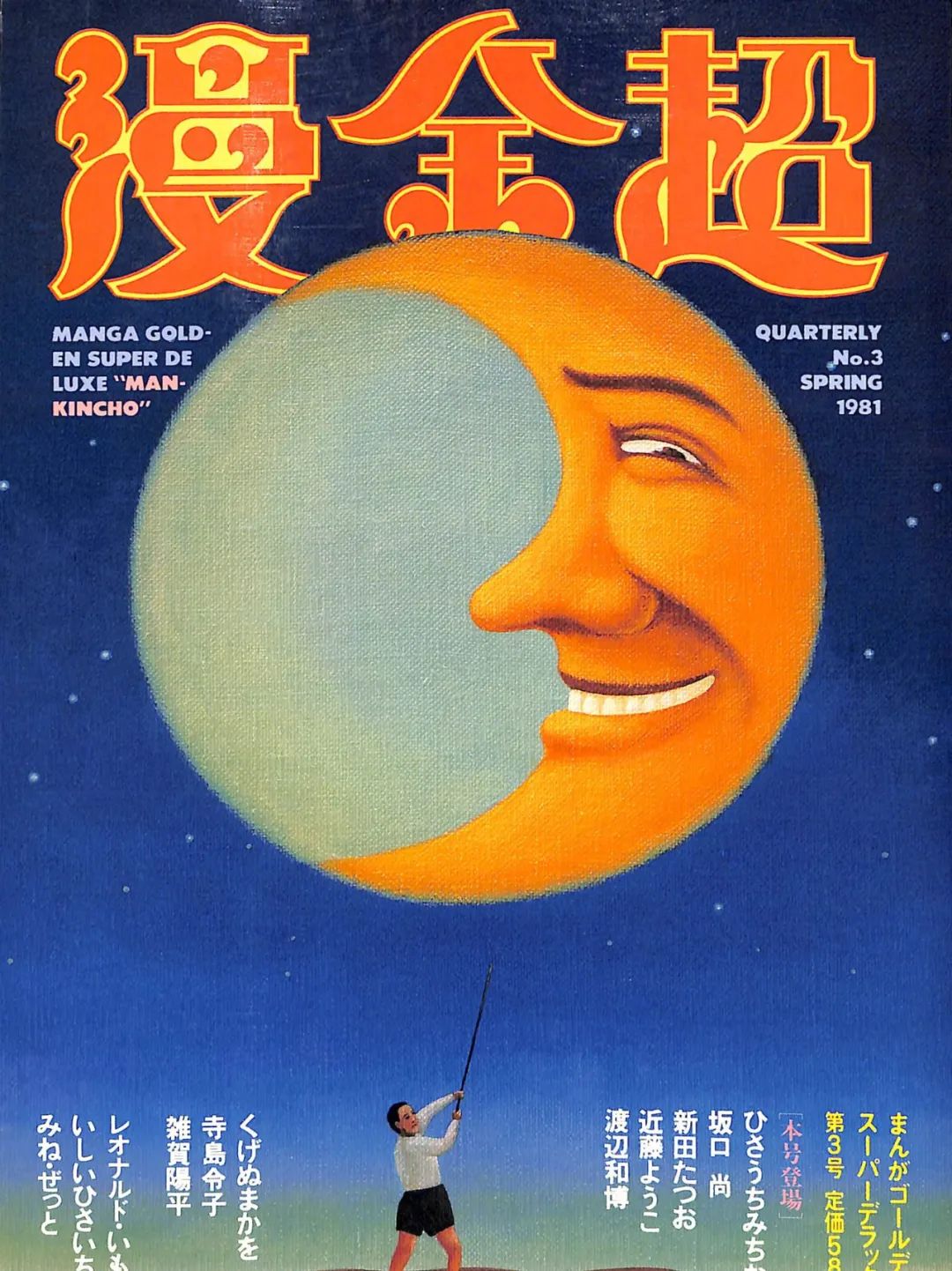

《漫金超》(漫金超),プレイガイドジャーナル社,1980年至1981年。

创作者在这些杂志上,挑战了各种各样的题材,开拓了各种各样的手法。随后,他们渐渐开始作为漫画家被读者认知,被评论家点评。

其中的代表人物有高野文子、大友克洋、柴门文(《东京爱情故事》作者)、高桥叶介、汤田伸子等。他们的作品没有任何共同特点,也无法分类为少女漫画或少年漫画,于是便统一归作“漫画新浪潮”。

日本漫画评论家大冢英志这样总结:

无论是创作者还是评论家,大家当时都只关心绘画的方式和风格,而没有人去关心他们具体在画什么,就这样他们诞生出来无数支流,在“可以变成商品的漫画”领域中慢慢找到了自己的位置,这个过程就是漫画新浪潮。

在日本漫画中的坐标

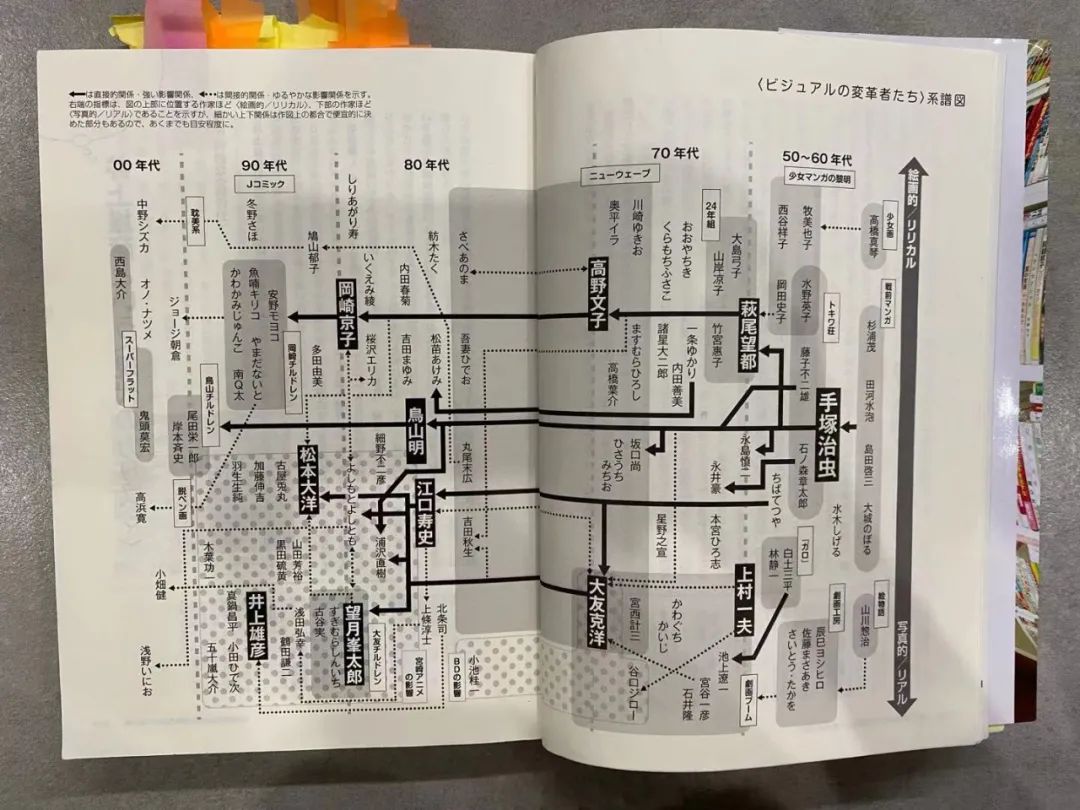

南信长在《现代漫画的冒险者们》中列出了一些很有意思的图表。例如,把从1950年代到2000年代的日本漫画家在视觉风格上的演变做成了一个关系图。

《现代漫画的冒险者们》(現代マンガ冒険者たち),NTT出版,2008,南信长 著。铁雄 摄

关系图中,高野文子的位置。铁雄 摄

高野文子跨越1970年代到1980年代,中间这块灰色就是漫画新浪潮,可以看到其中有两个非常重要的代表人物,一个是高野文子,一个是大友克洋。

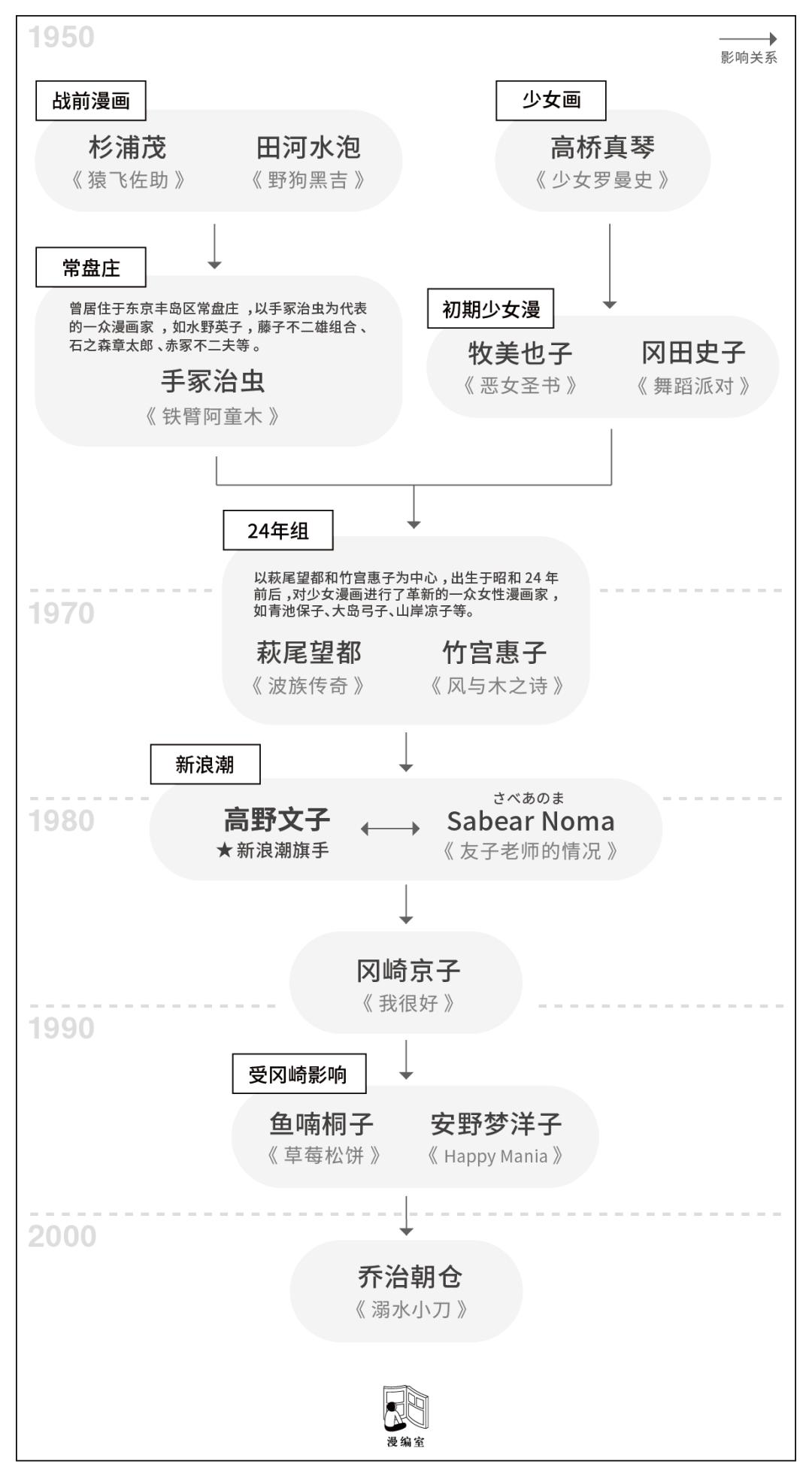

我们把高野文子的这条线单独拿出来看——

潘皓南 制作;漫编室 监制;参考《现代漫画的冒险者们》,南信长 著。

可以看到,高野文子受到的影响主要来自早期战前漫画的一众漫画家。高桥真琴主要影响的是牧美也子、冈田史子等初期的少女漫画家;而手冢治虫和冈田史子共同影响的是萩尾望都、竹宫惠子这样的早期女性漫画家,她们当时被称为“花之24年组”(出生于昭和二十四年,即1949年前后,对少女漫画进行革新的一众女性漫画家),除了萩尾望都和竹宫惠子,还有像大岛弓子、山岸凉子等。而高野文子,就是直接受到“花之24年组”的影响。

接下来,就请泥饼人从创作者的角度,具体讲讲高野文子为何能在漫画新浪潮中独树一帜。而漫编室和泥饼人的相遇,也是因为第一弹的五本漫画推出时,我们准备为这五本书各做一幅海报:今 敏的《海归线》,我们请到了漫画家左马;《卡夫卡的〈城堡〉及其他三篇》,我们直接找到森全岳土为自己的书画了海报。至于高野文子的《朋友们》,我就很愁,感觉没有合适的人选。当我四处打探,国内有谁适合绘制这张海报时,很多人推荐了泥饼人。于是我联系到她,就有了这幅海报,之后泥饼人也会详细介绍她的创作过程。

高野文子的漫画语言

泥饼人:很高兴这回能和大家聊聊这位我非常喜欢的漫画家。高野文子是一位以创作为乐的漫画家,所以她的漫画语言非常有特征。我从以下四个方面来讲讲:

第一,主观视角和客观视角的切换。比如她常会用主观视角让读者直接进入人物内心。

第二,独特视角。她的作品中会出现一些破天荒的角度或奇怪的透视,让人不禁好奇她究竟在以怎样的方式观察世界,并用自己的观察“引导”读者。

第三,作家性。高野文子曾在访谈中说,她是直接将生活和记忆转变为漫画。例如她接过一个室内家具的工作,但她设计的东西里,一定要有放在地上的坐蒲团,如果人家要求画椅子,她就画不出来。她是那种只能以自己的记忆为蓝本画画的作者,并能准确将这些记忆变成画面,同时唤起读者的感受。

第四,对漫画语言的挑战。

漫画家的“视线”

先来说第一点,主观视角和客观视角的切换。

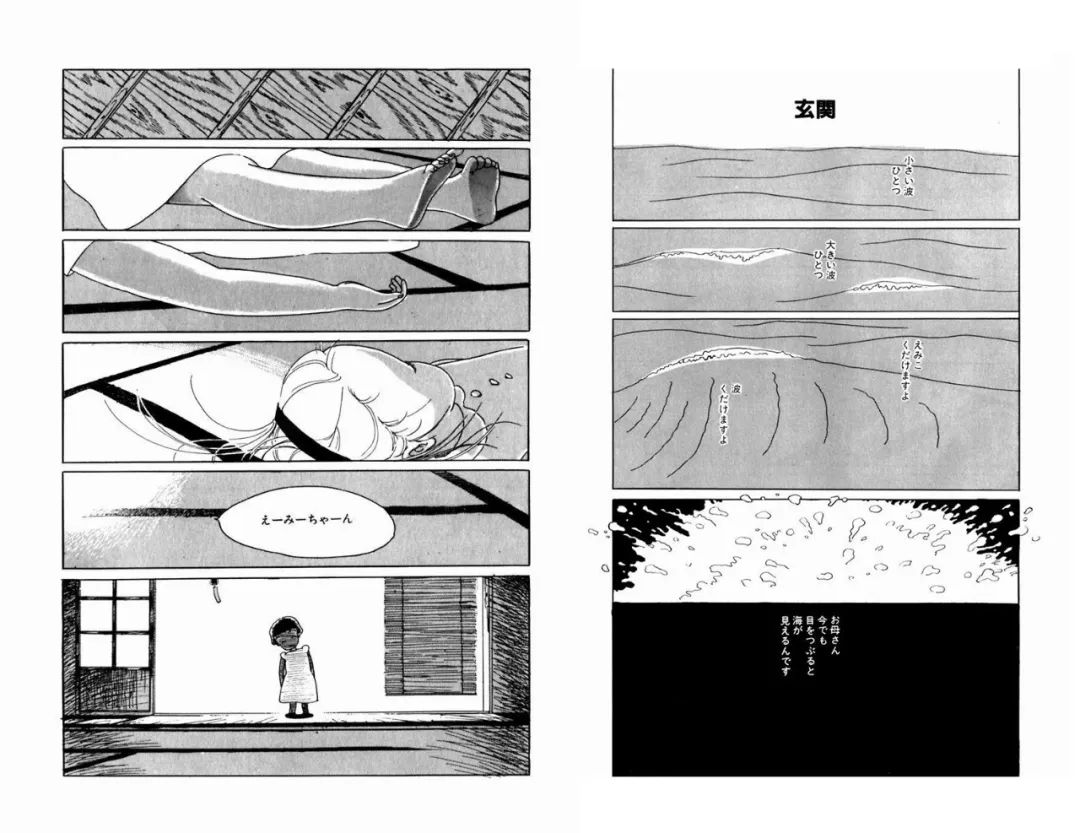

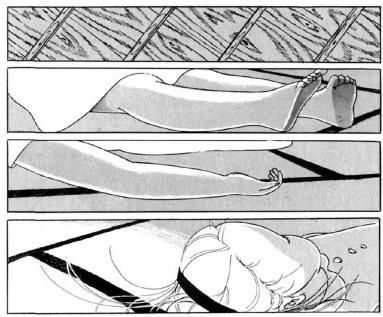

这是收录在《绝对安全剃刀》里的短篇——《玄关》。讲述一个浅色头发的女孩有点嫉妒一个黑色头发的女孩。

《玄关》(玄関),收录于《绝对安全剃刀》(絶対安全剃刀),白泉社,1982年。

故事开篇(右页第四格),一个大大的浪“啪”地炸开,紧接着的独白是——

母亲,现在就算闭上眼睛,我也能看见海。

之后画面变为女孩望着天花板的主观视角(左页第一格),接下来马上进入客观视角——榻榻米上女孩的脚部和手部特写,然后是一个头部特写。我们第一次见到这个女孩的样貌,但通过刚才主观与客观视角的切换,我们早已认识她,带入她的心境。

从主观视角切入客观视角。

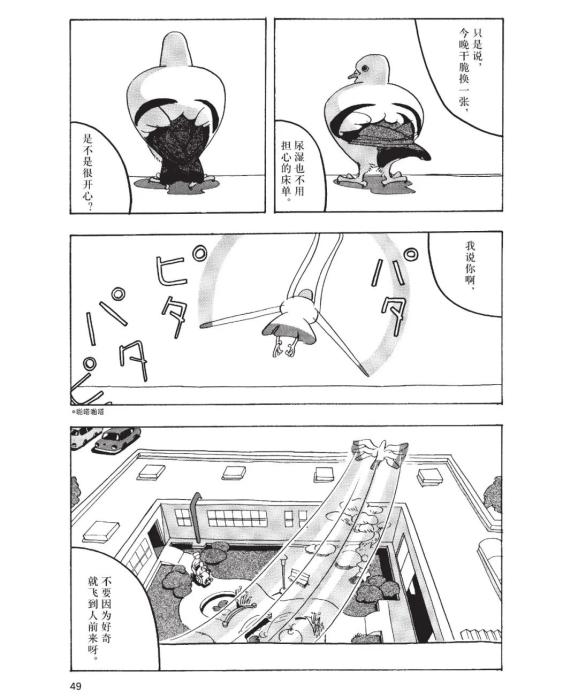

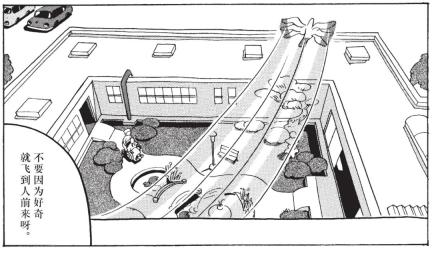

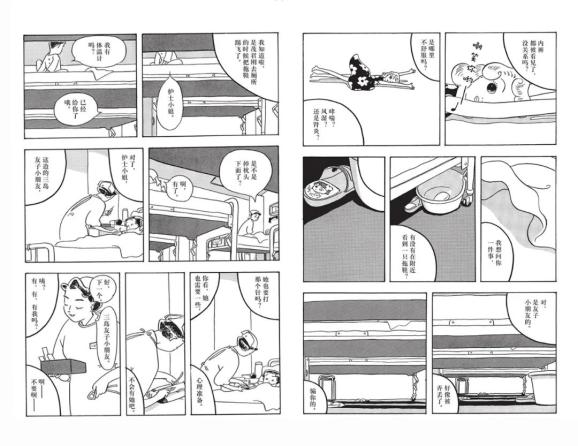

而在《生病的友子》中,几乎全部是主观视角。

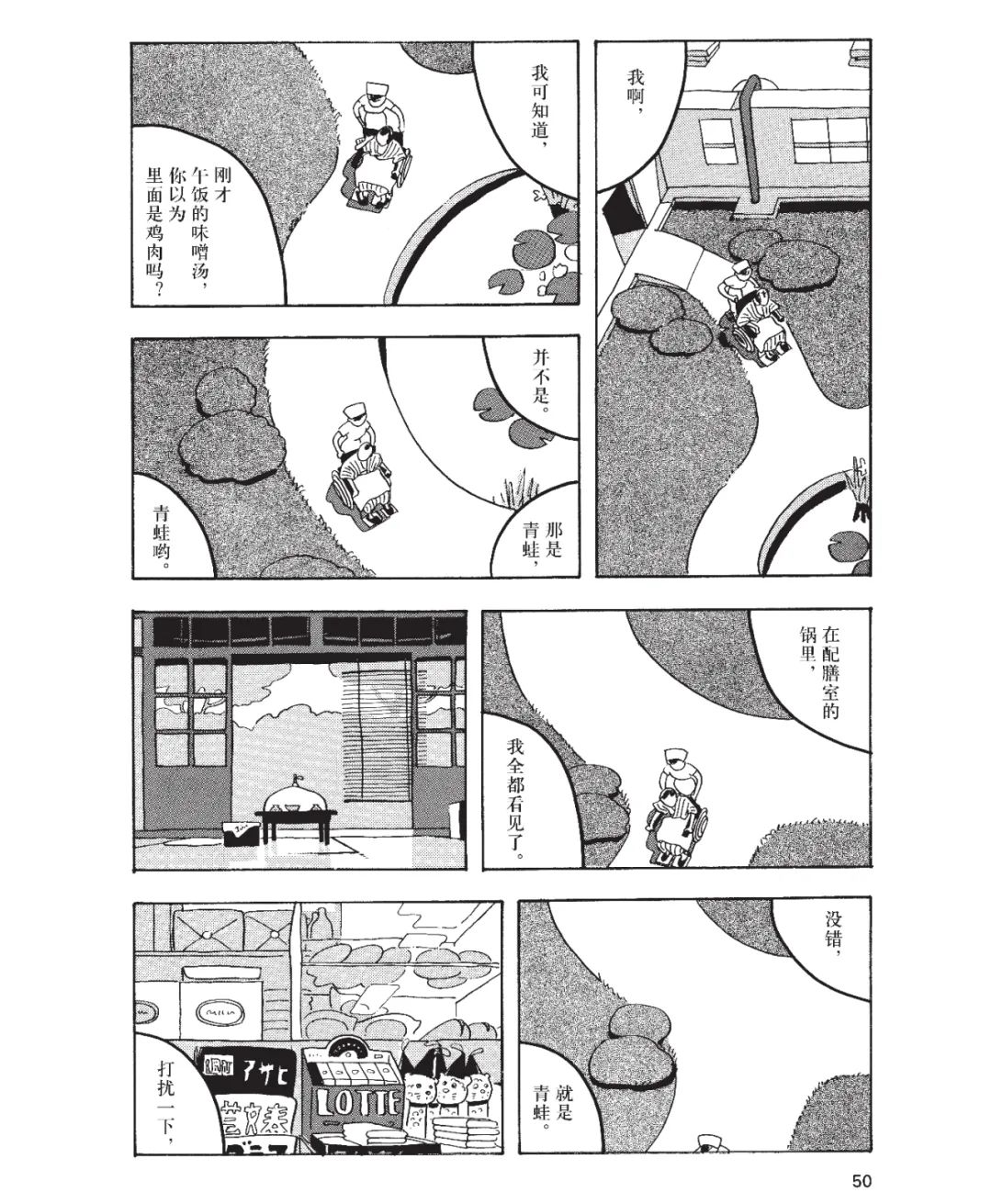

《生病的友子》,收录于《一根棒》;简体中文版已由读库·漫编室出品,2021年。

友子是一个小女孩,画面中的一切都是我们透过她的眼睛所见到的。我们可以看见鸽子停在窗框上,然后鸽子又飞走了,最下面的一格中可以看到护士推着轮椅来到庭院里的小花园。对话框都在画格的角落,是友子的自言自语,一些无聊小细节的记忆,和画面有关,同时又保持着距离。

鸽子飞过时,护士正推着轮椅来到庭院里的小花园。

紧接着下一页,一连串的画格给了我一种现实感。

一连串的画格,直至护士走出友子的视线。

护士推着轮椅,沿着小路绕水池走,慢慢地走,友子的视线也随着移动,最后护士走出了她的视线(右下一格)。这是一个非常巧妙的主观视线的使用方式。

右下最后一格画格中,表现出护士正在离开主观视线。

再说说第二点,独特视角。

高野文子和鱼喃桐子在对谈中提过自己是以怎样的视角在创作漫画。

鱼喃桐子是灵魂飘出去,以看电视剧的方式来记录下想画的情节;高野文子则是把自己缩小,这样一来她便可以使整个画面更具动态,观察到更多细节。

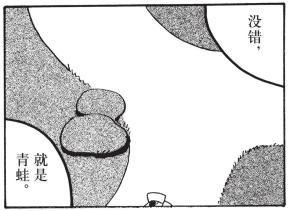

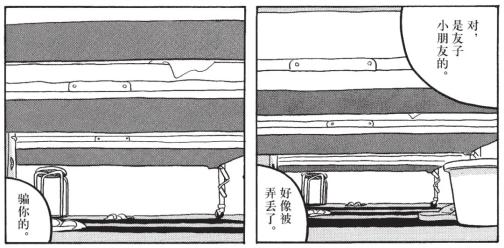

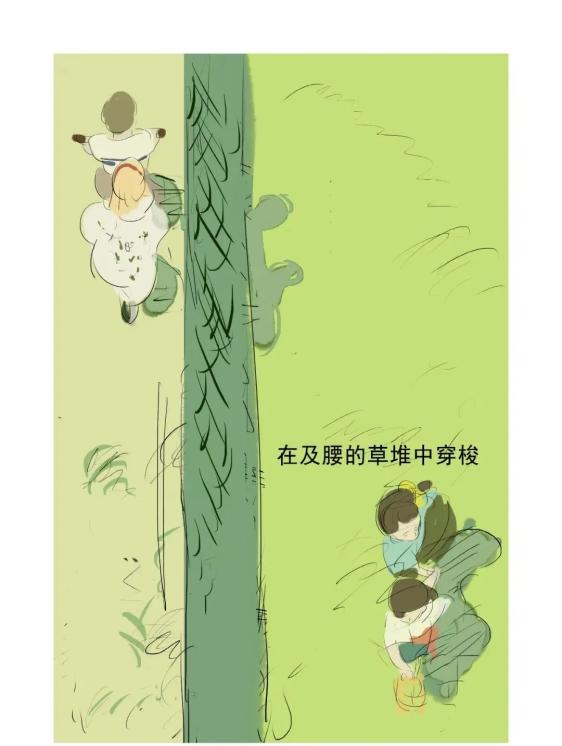

像《生病的友子》中找拖鞋这一段——

《生病的友子》,收录于《一根棒》

我们可以看到视角的主人仿佛一个小小的人,从床底慢慢穿过去(右页最下两格,左页最上两格)。此外,这是一个在剧情上有流动性的展现方式,是只有高野文子才能画出来的一个奇怪视角。第一次读到这里时,我就觉得很有冲击力。

右页最下两格。

左页最上两格。

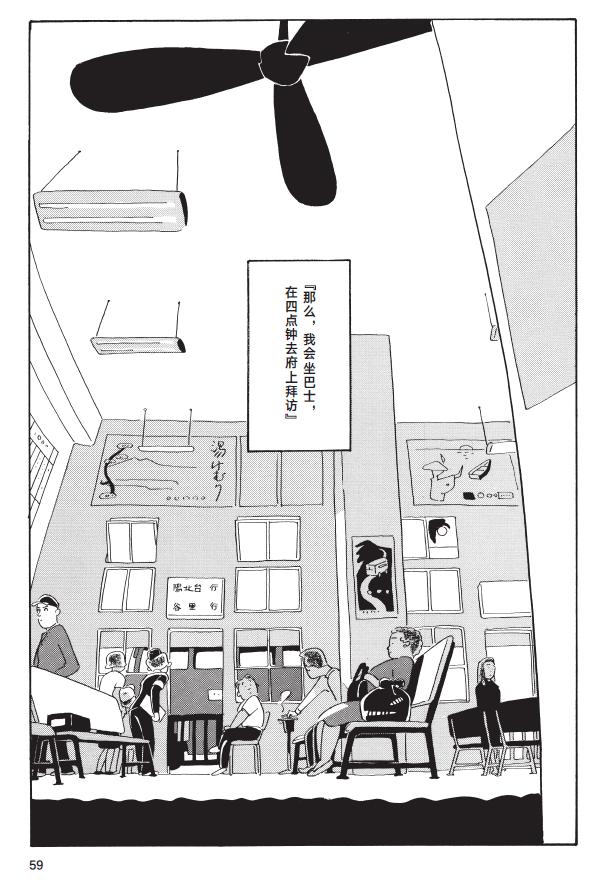

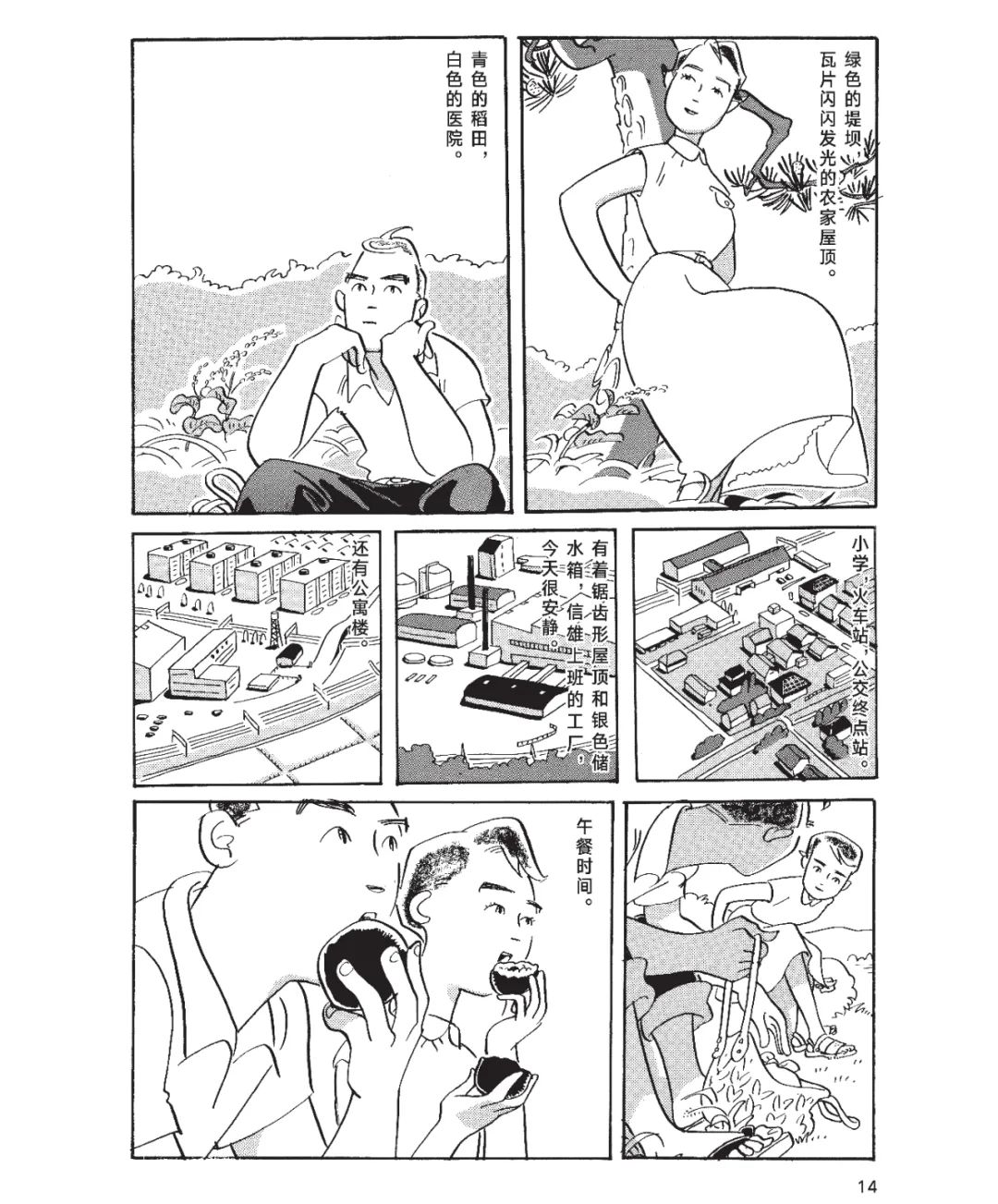

《巴士站四点见》的开头视角非常低,是因为高野文子在画场景时,会在这个场景里凸显出她的记忆。她对一个候车大厅的记忆就是天花板,天花板上的风扇和吊灯,也是构成记忆的主要成分,所以这一格中天花板占了整个画面的二分之一。

《巴士站四点见》开篇,收录于《一根棒》

高野文子会设置一个场景,像搭娃娃屋一样,让一个小人在里面走,她可以自由地转动镜头,所以她的漫画里经常会出现一些破天荒的视角。

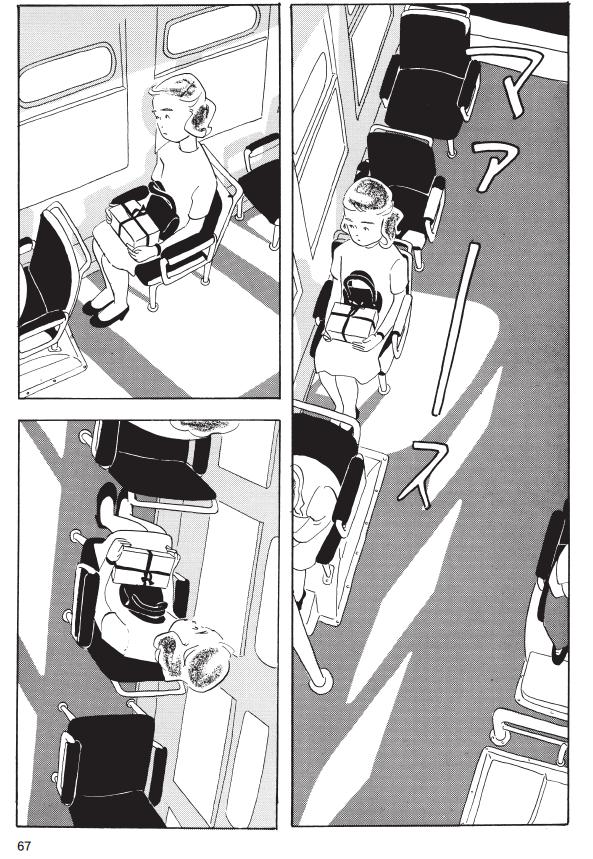

比如女主角坐在巴士里等待发车的这三格分镜,可以直观感受到,高野文子在通过镜头的转动来表现巴士发车了,营造出一种流动感。不以司机踩油门或打方向盘这样的方式,也不以窗外的场景开始移动来表现巴士发车,而是以这样一组奇怪而有趣的视角。

巴士发车了。《巴士站四点见》,收录于《一根棒》

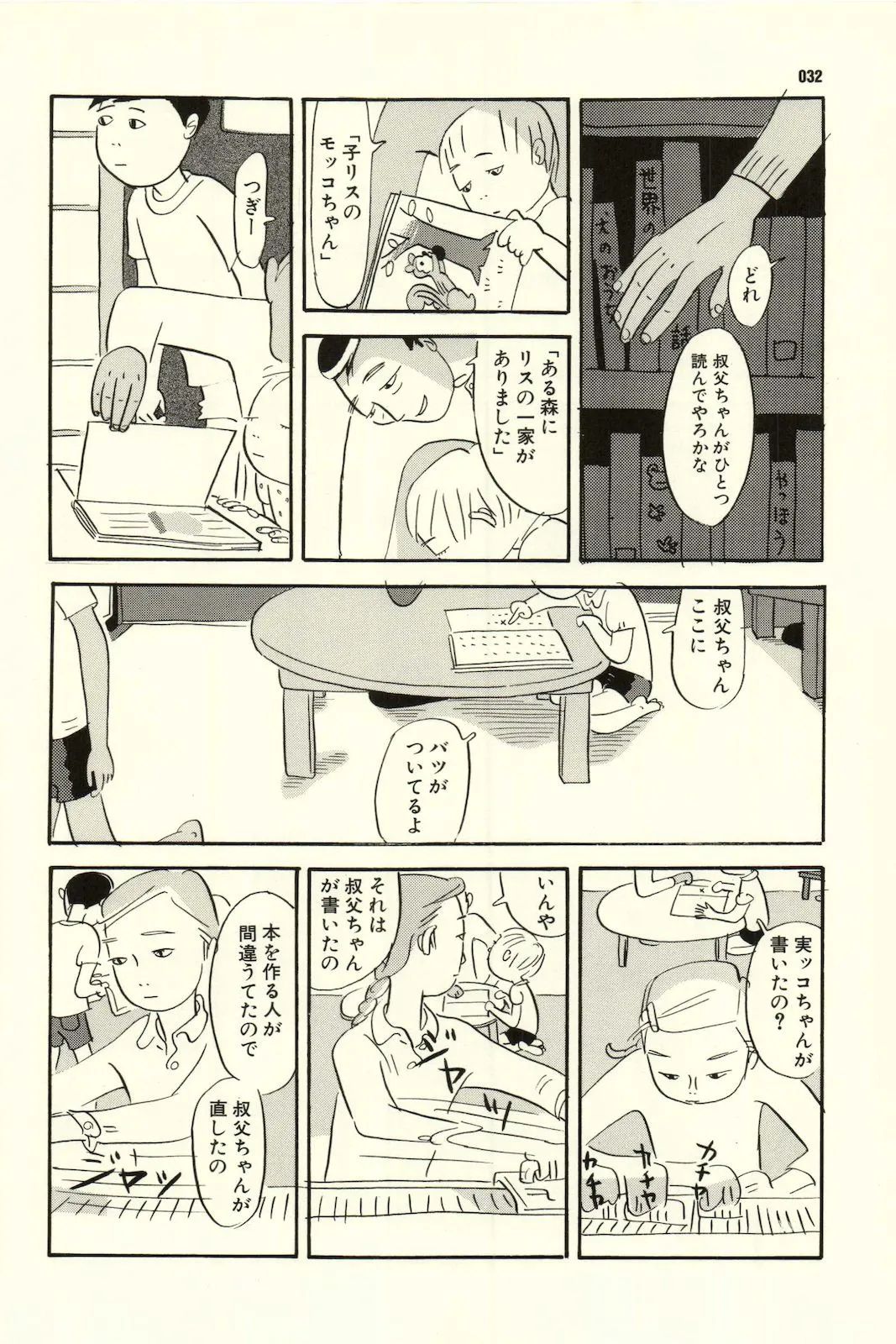

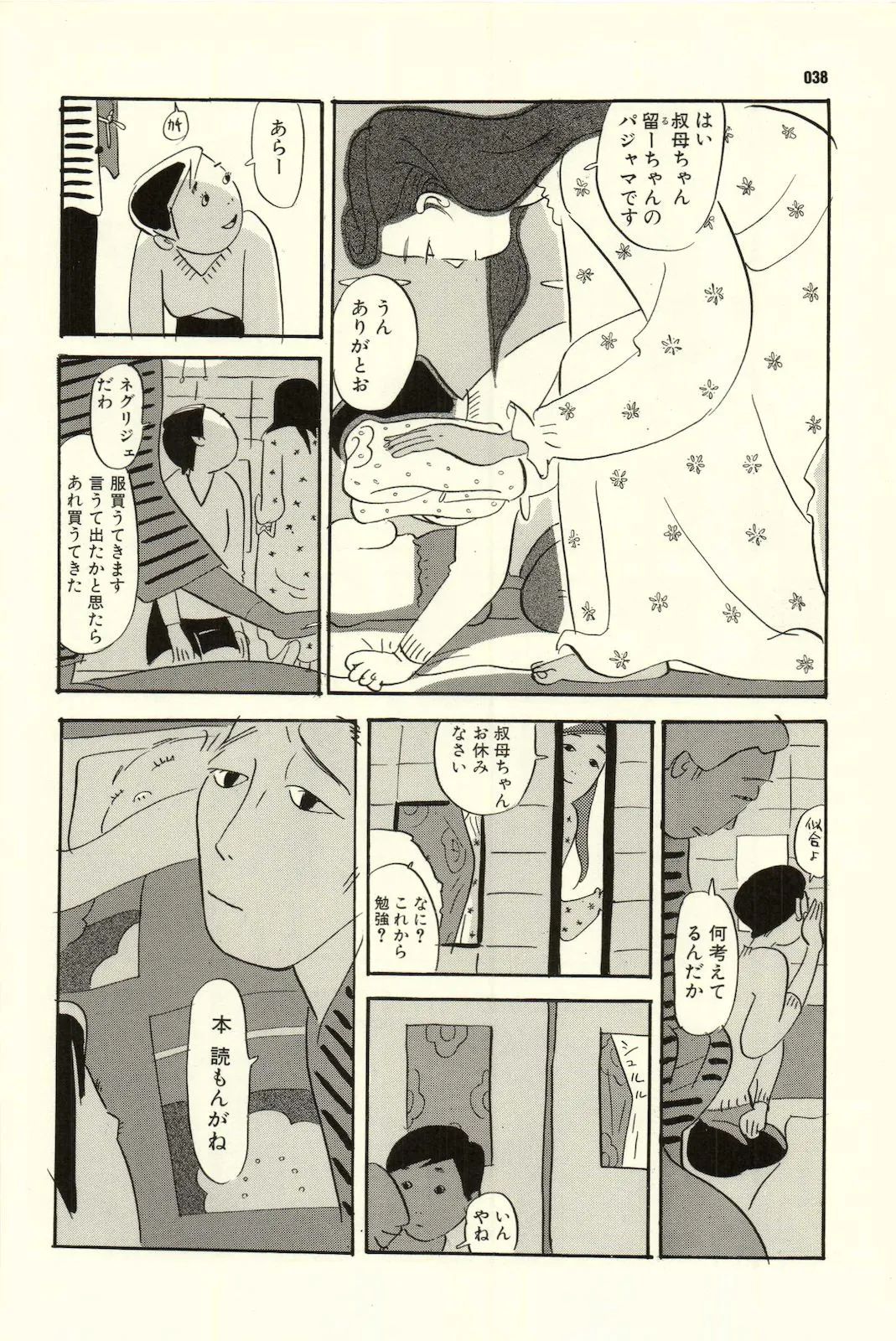

在《Eureka》(ユリイカ)的高野文子特集里,大友克洋和高野文子有一篇很长的对谈。大友借机问了《黄色的书》中为什么总是出现角度奇怪(新颖)的镜头,以其中两个画格为例。图中的第五格,镜头没有捕捉到任何角色的脸。高野文子给出的回答是,这⼀格她并没有费力就画下来了,主要是想表现被阳光暴晒的榻榻米,当时比起人物更想画静物。

《黄色的书》(黄色い本),講談社,2002年。

阳光下明亮耀眼的榻榻米。

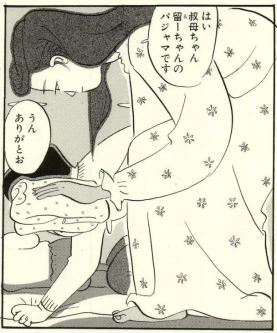

另⼀格是刻意而为:拿在手上的睡衣刚好遮住了母亲的脸,想让读者注意到睡衣的华丽花纹,同时也对应台词“叔母,这是小留的睡衣”。

在创作《黄色的书》时,她刻意不认真画角色的脸,因为脸如果太可爱会吸引注意力,使读者留意不到其他地方,因此角色只要有眼睛和鼻子就够了,甚至头向后看时,都不露出五官,使读者更多留意到角色的动作。

可以感受到,高野文子在考虑分镜时,除了必要的视线引导,也会放入⼀些有趣的或想直接传达给读者的信息。

《黄色的书》(黄色い本),講談社,2002年。

母亲漂亮的睡裙。

漫画家的作家性

如果你读过高野文子的作品,应该可以深刻感受到画面中的各种细节,都是对现实的还原。我之前推荐一个没有从事漫画创作的朋友看高野文子,她看到的更多是动作上的自然表现,比如主人公坐下时会拉一下裙摆。

《美丽的小镇》,收录于《一根棒》

早苗坐下时,自然地拉了拉自己的裙摆。

高野文子的漫画里有非常多细节,所以读起来很慢。

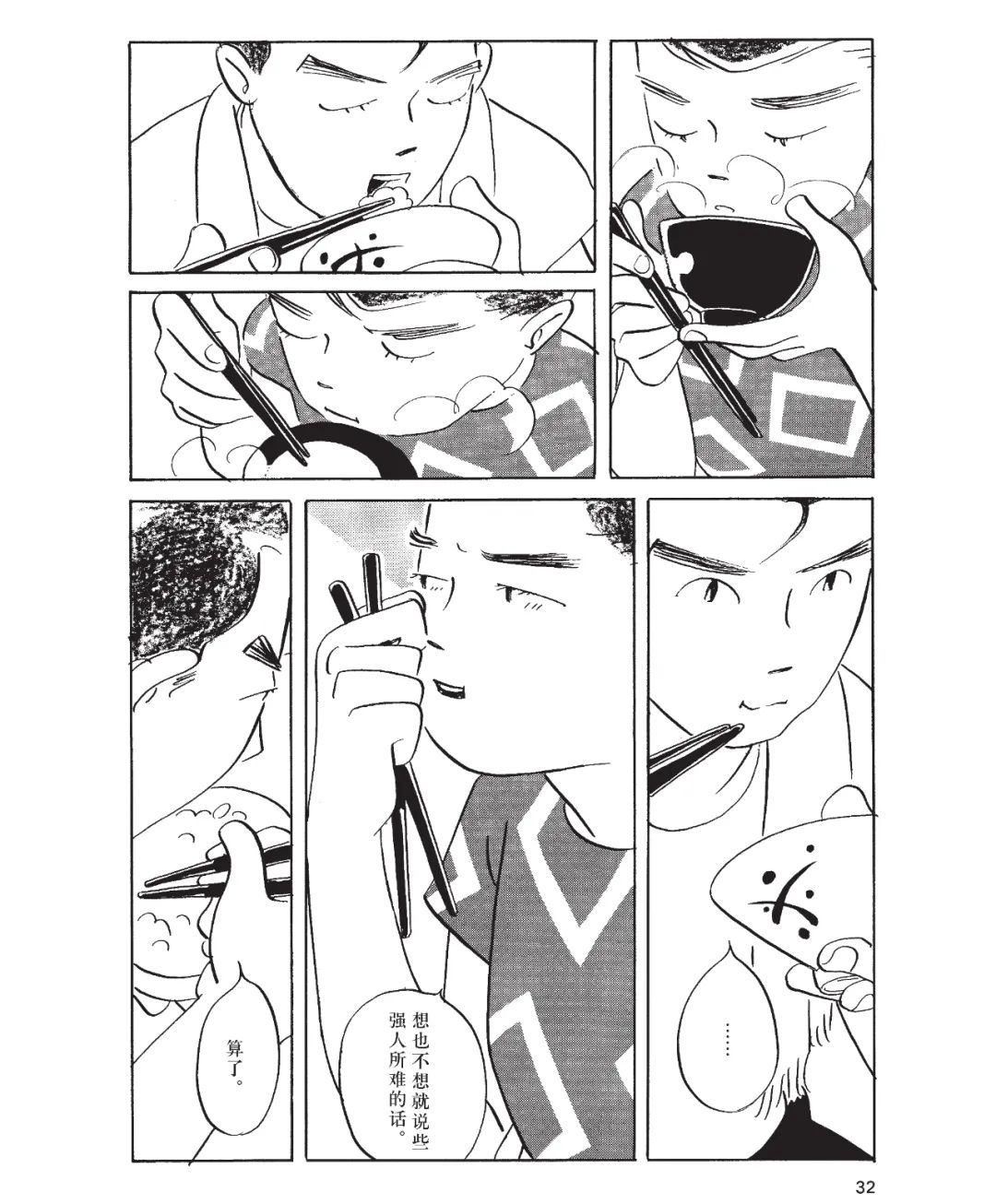

比如《美丽的小镇》中的一个场景:下周才能交给邻居的名册,突然被告知第二天就要交,但是夫妻俩又没法表示不满。信雄的眼神直勾勾看着早苗,似乎有话要说,而早苗是一个比较隐忍的女性,她在说一些不满的话时会把眼神移开,甚至还用筷子和手遮住脸,就像是小津安二郎的电影,感觉是两个优秀的演员在演这场戏,给故事注入了生命。两个人拿筷子的方式,味增汤扑在脸上的热气,都非常生动。

生动的吃饭场景,以及夫妻俩眼神的变化。《美丽的小镇》,收录于《一根棒》

高野文子对日常生活中细节的把握非常到位,这就是她的作家性。她的创作全部源于自己的生活。对她来说,创作是一个联想的过程,比如她听到“我回来了”,就会自然地想到纸门拉开的“咔啦”声。

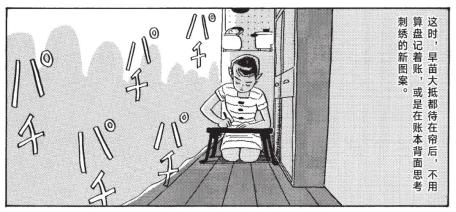

在与大竹昭子的访谈中,高野文子谈起当时正值国营铁道全盛期,她的父亲在国铁从事汽车修理。父亲从工厂下班回家,吃过晚饭后,在家中聚集农家的妻子们,教授她们插花。

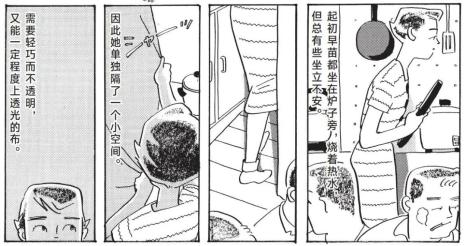

父亲对她说:“今晚要练习插花,你早点去休息。”于是她在家中一叠大小的一角,吊起帘子,铺上被褥与被子,一直看着天花板。

在《美丽的小镇》中,就有出现类似的场景:新婚家庭里,男人们因工会讨论聚在一起,年轻的妻子在帘子内侧边记录账簿边听男人们谈话。

坐立不安的早苗,为自己隔出一个小小的空间。

在帘子内侧边记录账簿边听男人们谈话。

《美丽的小镇》中这幕,正来自高野文子的记忆。

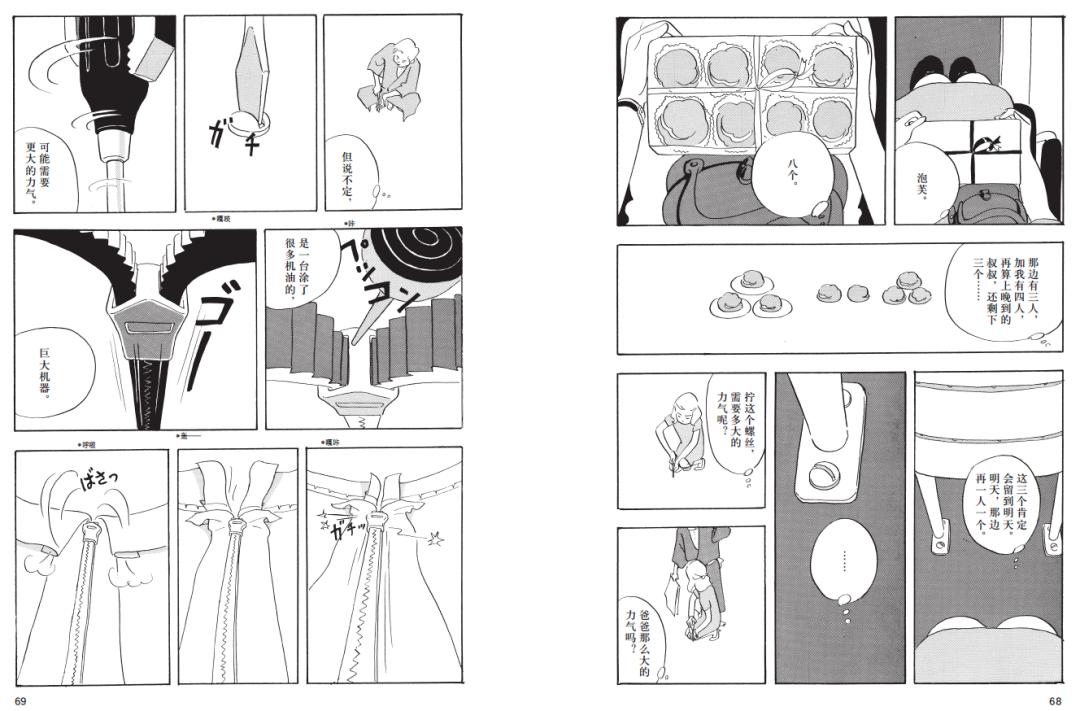

《巴士站四点见》中女主去见婚约者,因为紧张,她就通过联想打发时间,从手中的泡芙想到座位下的螺丝,从螺丝想到拧螺丝需要多大力气,从螺丝刀又想到拉链……她的联想虽然散漫,但有逻辑性,读来轻松有趣,让人想起自己好像也有这样一段时光,这是高野文子非常奇特的魅力。

奇妙的联想力。《巴士站四点见》,收录于《一根棒》

对漫画语言的挑战

一般情况下,我们在读漫画时,视线会追着台词和人物的眼睛移动。很多人在读台词的时候,会忽略画面在表现什么。

高野文子就想做出挑战——以画面来讲故事。

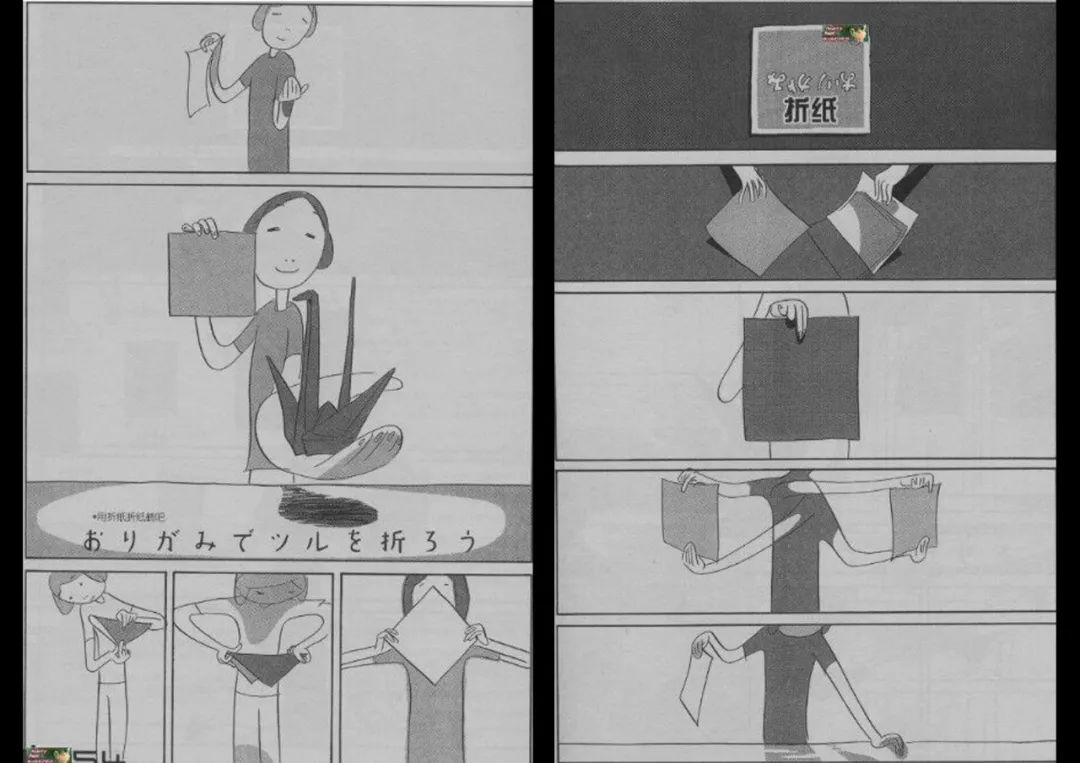

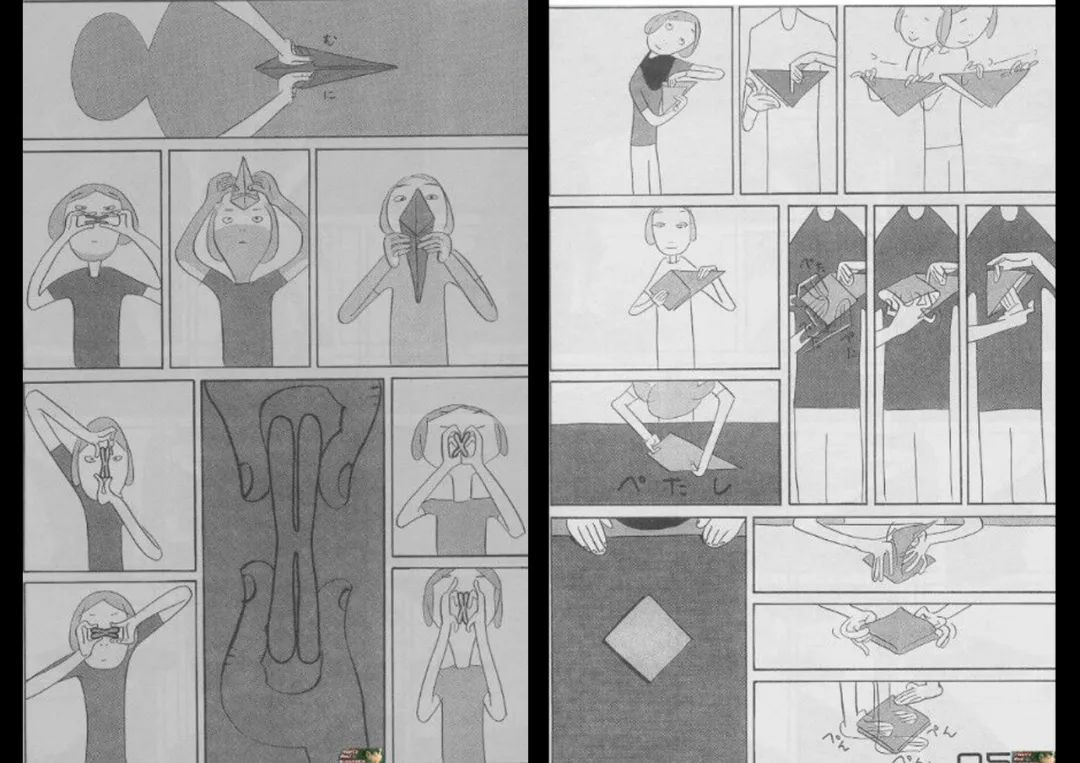

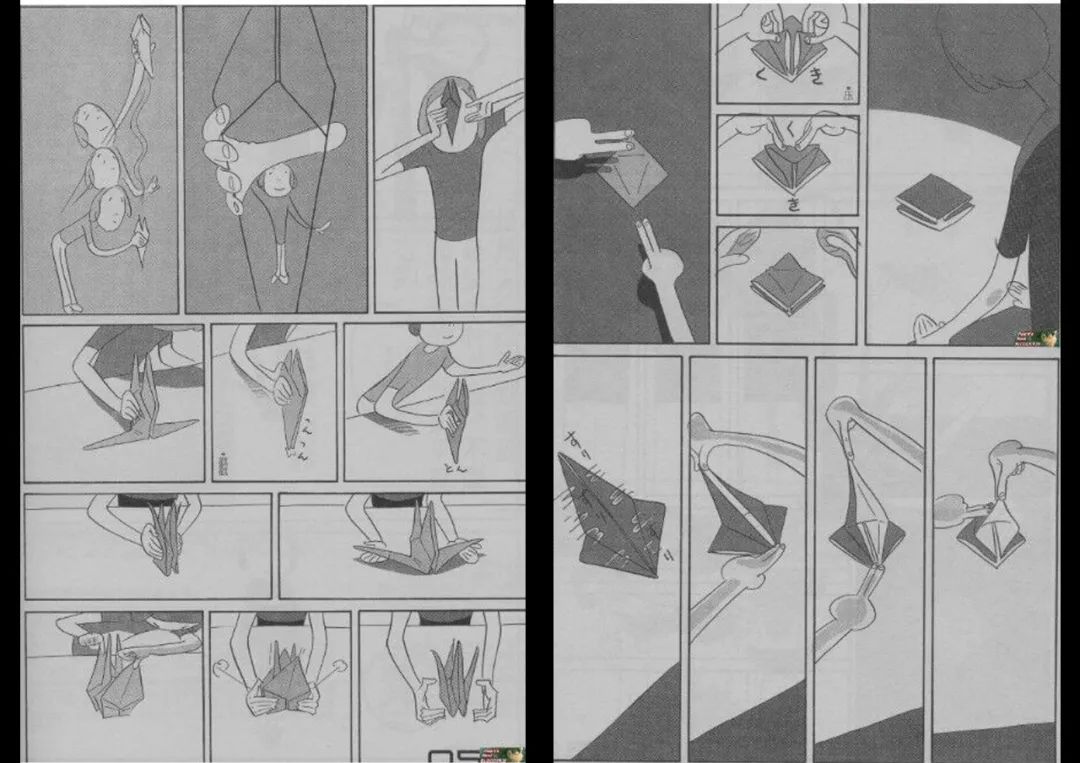

例如《折纸》,她不以折纸的女孩作为主角,而是以折纸的动作和纸作为主角。

《折纸》(おりがみでツルを折ろう),8P;『AERA COMIC 手塚治虫文化賞10周年記念』,朝日新聞社,2006年。

除了视觉引导外,女孩手指的细小变化和动作都非常具体,带有一种玩乐的心情。

手指的动作。

有读者问,这样的漫画和说明书有什么区别呢?与说明书相比,它的独特性体现在哪里呢?

区别就是,高野文子试图证明漫画不仅可以讲述一段剧情,也可以呈现一件平凡的事物。

她用画面将读者对折纸这一事物的感受放大,在阅读时可以细细体会人与物之间的关系。如果只是一个叠千纸鹤的说明书,那么其中很多画格都会变得没有必要,只要把叠法演示清楚就行了,不用考虑角度上的变化。正因为是漫画,所以看来看去、变大变小、左右倾斜,都是让你作为观察者去获得一种真实体验。此刻台词变得不那么重要,重要的是你沉浸在折千纸鹤的快乐里。

通过视角的转换,沉浸在折千纸鹤的体验中。

在这短短几页中,作为创作者,我读到的是高野文子想要呈现或者说是探讨:如何创作漫画,以及漫画的本质是什么。

从视线引导的技巧方面,到漫画究竟能记录什么内容,都是高野文子对这个媒介的可能性的探索。

高野文子对漫画可能性的探索。

我所理解的高野文子

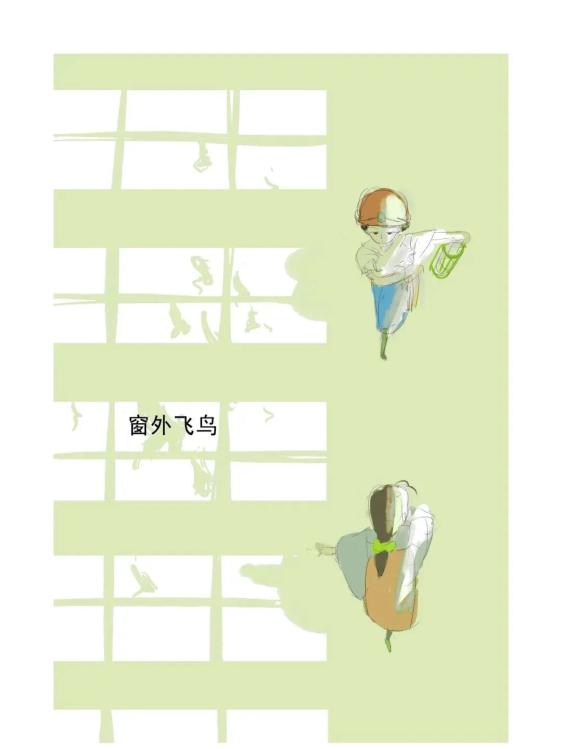

最后,讲讲《朋友们》的海报。当得知要画这样一个海报时,我很高兴,同时又开始思考要怎么去表现。高野文子的笔触很简练,所以在绘制海报时,我想表现那种“没有一笔多余”的感觉,背景也用简化、强调形感对比的方式。

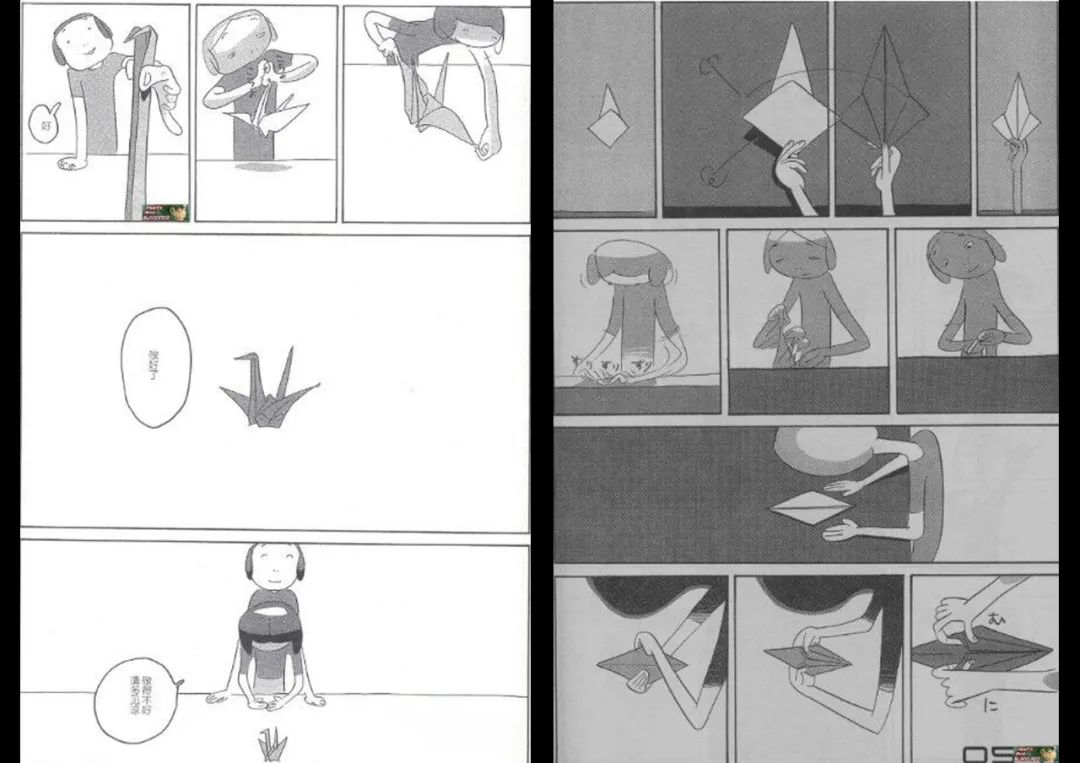

我当时画了四版草稿,第一版草稿是他们在舞蹈场中练习,可以看到窗外飞鸟的阴影。

第一版海报草稿。

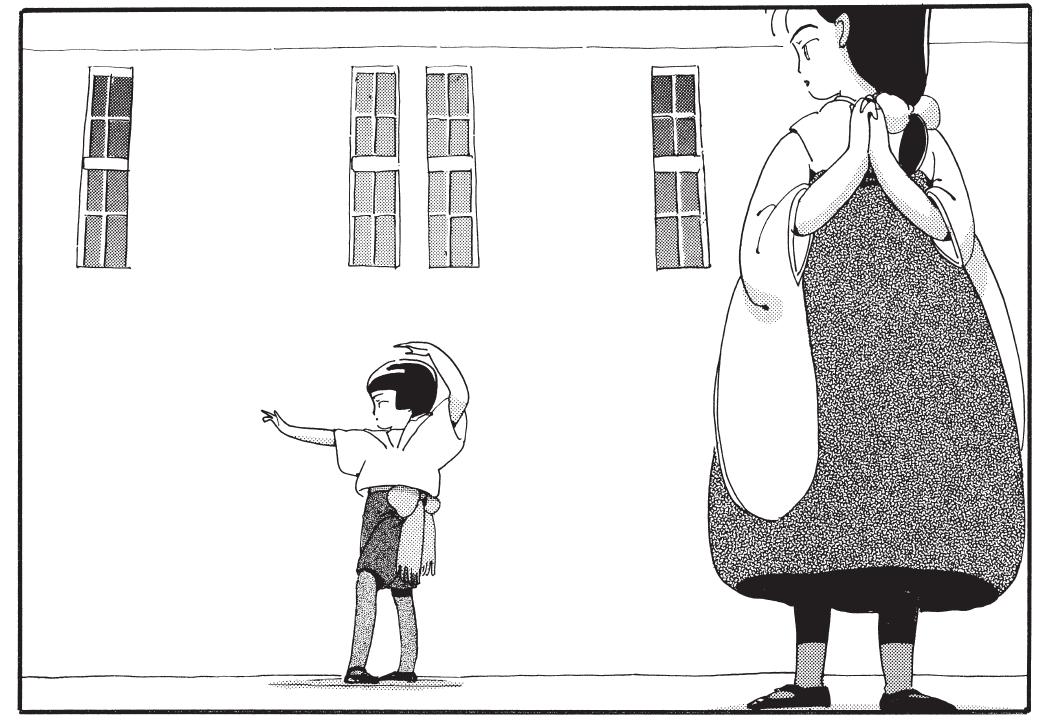

海报意象源于《生于春天港口的鸟儿》中明亮的一幕。选自《朋友们》

第二版草稿稍微带有一些创作的成分,因为我想要同时展现这两个故事,美国的朋友——波比与哈希,以及日本的朋友——露子与笛子。

第二版海报草稿。

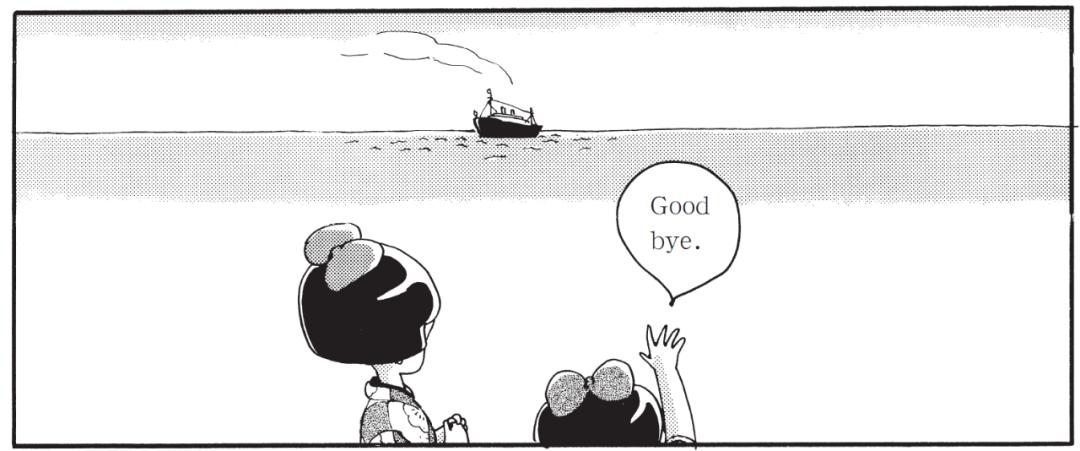

作品里有提到美国的轮船,我在读的时候,觉得它看起来像小纸船,于是就想在第三版里表现拿着小纸船的露子望着远方,因去往远方的笛子而感到淡淡的悲伤。

为了平衡画面重心,我还增加了层次感,让人想起阿巴斯导演的《橄榄树下的情人》。

第三版海报草稿。

远去的轮船就像小小的纸船。选自《朋友们》

增加层次感后,让人想起阿巴斯导演的《橄榄树下的情人》。

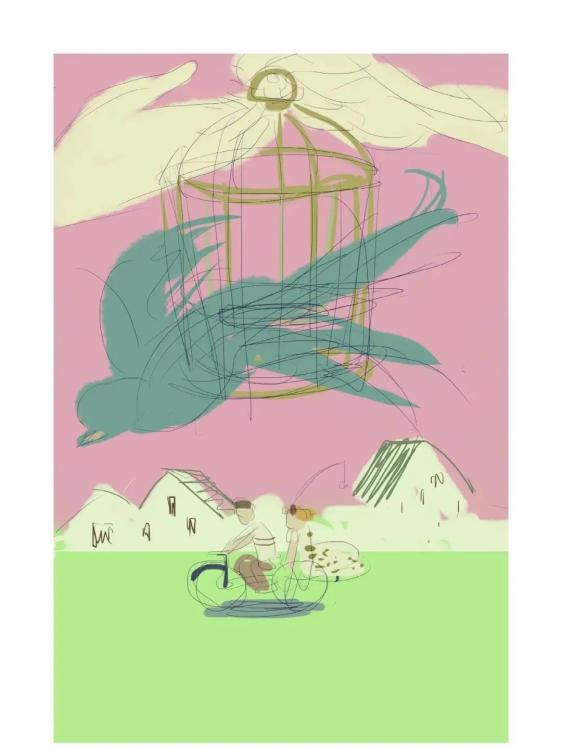

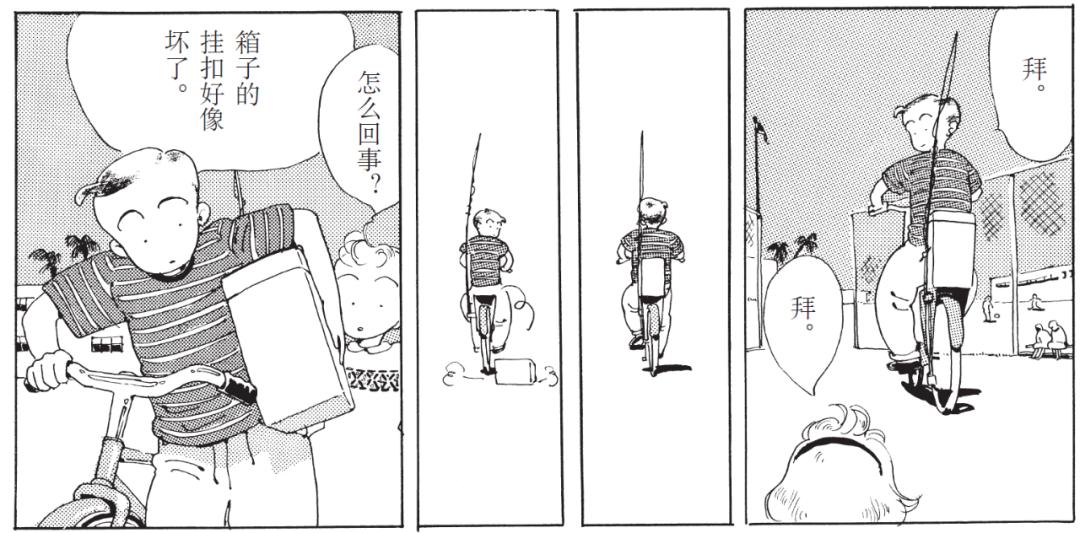

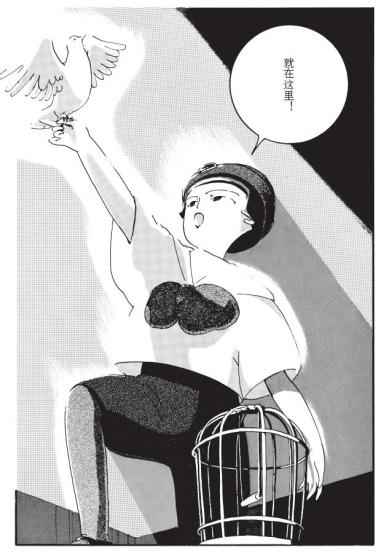

第四版也体现了创造性,主要还是以构成为主,同时能兼顾两篇漫画的内容。背景是《波比与哈希》中出现的美国乡村街景,自行车上的钓鱼竿增加画景的起伏。从笼中飞出的青鸟和笛子的手,是《生于春天港口的鸟儿》友情和自由的引申。

第四版海报草稿。

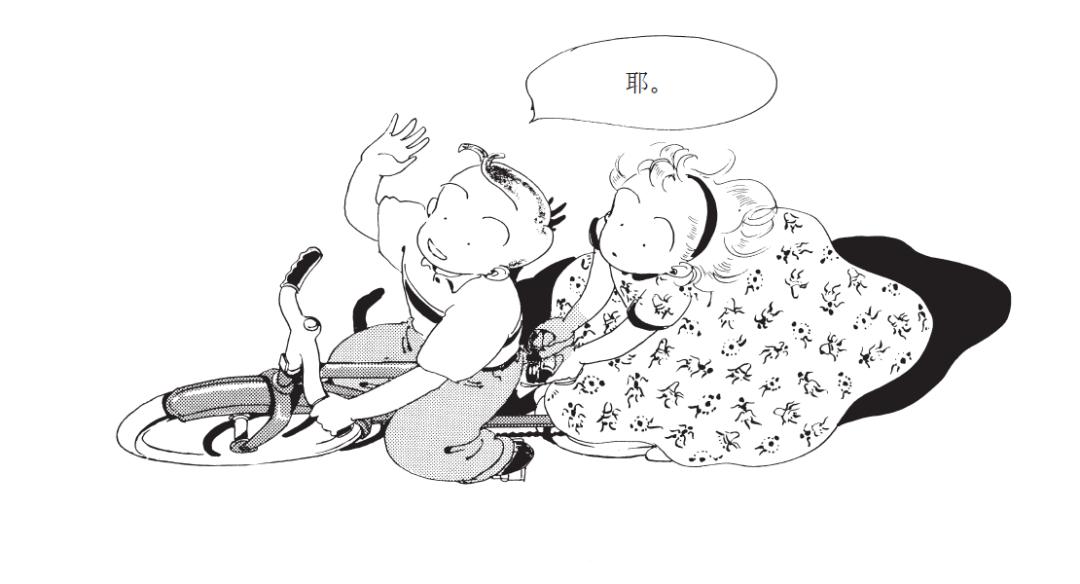

载着哈希的波比。选自《朋友们》

波比自行车上的钓鱼竿。选自《朋友们》

从笼中飞出的青鸟和笛子的手。选自《朋友们》

和铁雄讨论后,最终定了第二版。

在画阴影的时候,我选择使用网点纸,用单色叠加网点纸的方式来展现漫画的质感。实际印刷的时候,颜色比我想象中深一些。

不过,这张海报还是尽可能表现了我所理解的高野文子——始终能感到阳光,温暖而明亮。

《朋友们》海报定稿。

从1979年算起,高野文子已出道四十二年,虽然不高产,但从未间断过创作,也从未停止对漫画艺术的探索。在准备活动期间,我们也得知她目前正在筹备新作品,期待这位漫画家中的漫画家继续为我们带来惊喜。

感谢杭州Open MUJI

文中未说明出处的图片均来源于网络

▲

主讲人

泥饼人:漫画家、插画师

铁雄:读库·漫编室主编

相 关 阅 读

原标题:《她的漫画,如何触动你的神经》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司