- +1

带娃换个角度看中国,没有比这部豆瓣年度最高分纪录片更好的了

带娃换个角度看中国,没有比这部豆瓣年度最高分纪录片更好的了! 原创 橘子 小花生网

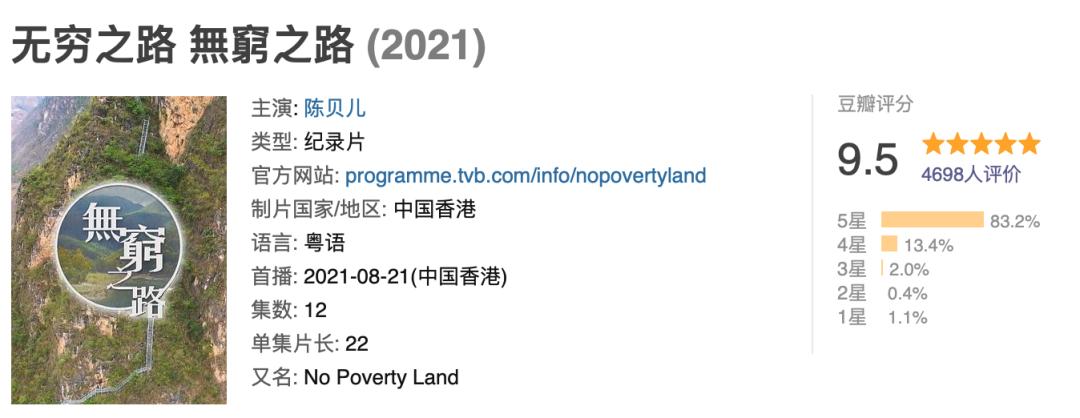

橘子:最近在搜罗好看的影视资源时,发现了一部新纪录片叫《无穷之路》,豆瓣评分高达 9.5 分,应该是这半年评分最高的电影了。

看到这个片名,你能猜出纪录片讲的是什么吗?

这部纪录片讲的是“扶贫”,而《无穷之路》这个片名则是个巧妙的双关。

这部纪录片讲的是“扶贫”,而《无穷之路》这个片名则是个巧妙的双关。这“无穷之路”的第一层含义,就是指消除贫困之路。

这里需要补充一个知识点,2012年我国的贫困人口数量高达 1.28 亿,相当于日本的总人口。8年多以来,通过一系列的政策,我国实现了农村贫困人口全部脱贫,绝对贫困现象历史性消除,创造了人类减贫史上的奇迹。

而第二层含义就是说,这条“扶贫”之路道阻且长,还远远没有走到尽头。

“扶贫”这个话题很大很重,大多数情况下都是出现在官方新闻里,但《无穷之路》却把这个题材做得真实亲切,这也是它出圈的原因。

“扶贫”这个话题很大很重,大多数情况下都是出现在官方新闻里,但《无穷之路》却把这个题材做得真实亲切,这也是它出圈的原因。 《无穷之路》是香港TVB最新制作的一档专题纪录片,主持人陈贝儿与4名摄制组伙伴一起历经3个月,跋涉几千里,穿梭全国6个省,走入曾经的十个深度贫困县最深度贫困的地区。

《无穷之路》是香港TVB最新制作的一档专题纪录片,主持人陈贝儿与4名摄制组伙伴一起历经3个月,跋涉几千里,穿梭全国6个省,走入曾经的十个深度贫困县最深度贫困的地区。 从南边的热带雨林出发,到云贵高原大峡谷……

从南边的热带雨林出发,到云贵高原大峡谷…… 再由偏远的少数民族自治州走到大西北、戈壁沙漠,最后进入青藏高原……

再由偏远的少数民族自治州走到大西北、戈壁沙漠,最后进入青藏高原…… 这部影片的最大特点是,朴实真诚,拍摄风格也相对客观、平实,没有什么假大空的套话,也没有刻意煽情的片段。

这部影片的最大特点是,朴实真诚,拍摄风格也相对客观、平实,没有什么假大空的套话,也没有刻意煽情的片段。就是真实地进入一个个村庄和家庭,听听当地人说说曾经的故事和现在的变化。

对啦,这部纪录片还采访到了年初爆火的国产电视剧《山海情》中的原型人物谢兴昌。

对啦,这部纪录片还采访到了年初爆火的国产电视剧《山海情》中的原型人物谢兴昌。 还有已经成为旅游扶贫、网红效应代名词的丁真。

还有已经成为旅游扶贫、网红效应代名词的丁真。 因此,这部纪录片既是一个带孩子了解我们国家更多面的好素材;又具有一定的教育意义,让孩子更懂得珍惜当下的生活。

因此,这部纪录片既是一个带孩子了解我们国家更多面的好素材;又具有一定的教育意义,让孩子更懂得珍惜当下的生活。话不多说,下面我们就走进这部纪录片来看看!

1

世上,还有这样的路

先给大家看一张图。

这是一条悬崖上的藤梯,正在攀爬藤梯的是背着书包,准备去上学的孩子们。

是不是看着令人胆战心惊的,但在2016年以前,这里的孩子就是爬着这样危险的藤梯上学、下学的。

是不是看着令人胆战心惊的,但在2016年以前,这里的孩子就是爬着这样危险的藤梯上学、下学的。这里就是位于四川省凉山州阿土列尔村,也被形象地称作“悬崖村”。

悬崖村位于海拔1500多米的悬崖峭壁之上,山体陡峭,即使是半条车道也无法修建。这里村民上山下山的唯一方法,就是一条藤梯。

悬崖村位于海拔1500多米的悬崖峭壁之上,山体陡峭,即使是半条车道也无法修建。这里村民上山下山的唯一方法,就是一条藤梯。对于这里的村民来说,每次出门就是一次把脑袋别在裤腰带上的艰巨挑战。稍有不慎,一脚踩空便是万丈深渊……

这种路,成年人走起来都困难,更别说孩子了。

这种路,成年人走起来都困难,更别说孩子了。听当地人说,小朋友想要上学,早上五点就得起来,哪怕是这样,到达学校的时候,天也已经黑了。也因为这样,很多孩子到了十二、三岁才开始上学。

因为地理条件恶劣,交通不便,悬崖村一直到90年代都还没有通水电,村民还是靠天吃饭,靠着自家田地养活,一个月收入只有几百块。

如果想把种好的东西拿到山下卖,还会被狠狠地压价,有时甚至能压到一半。因为人家知道你从那么险峻的悬崖上爬下来,根本不可能再背回去。

2016年,为了解决“悬崖村”上下山的问题,由政府出资,村民出力,硬生生地在悬崖上搭起了一条“天路”。

2016年,为了解决“悬崖村”上下山的问题,由政府出资,村民出力,硬生生地在悬崖上搭起了一条“天路”。村民和工人们通过纯人力,搬运了 120 吨钢管上山,一级一级地从山底搭建到山顶,一共 2556 级。

“藤梯”变成了“钢梯”,确实比以前方便、安全很多了。但是依旧是一段非常艰难的路。节目组一行人,从早上7点钟开始爬,用了四个小时才走完全程。

通路之后,基础设施就能顺着钢梯“连接”到了村里了:自来水、电缆、4G信号……

通路之后,基础设施就能顺着钢梯“连接”到了村里了:自来水、电缆、4G信号……这代表着,这个曾经边缘闭塞的悬崖村,终于开始跟外面的世界慢慢联通。

不仅如此,许多当地的青年人开启了直播,宣传当地的美景特产,吸引更多人走进悬崖村,悬崖村也一度成为国内旅游的网红打卡景点。

不仅如此,许多当地的青年人开启了直播,宣传当地的美景特产,吸引更多人走进悬崖村,悬崖村也一度成为国内旅游的网红打卡景点。 这是悬崖村“通路”的故事,还有一条路,险峻程度不输“天梯”。

这是悬崖村“通路”的故事,还有一条路,险峻程度不输“天梯”。虽然不挂在悬崖峭壁之上,但在奔腾的怒江之上。

这水流够湍急吧!用万马奔腾来形容也不为过……

怒江大峡谷,因为地壳落差大因此水流湍急,但作为旅行目的地来说,确实是壮观。而且除了奔涌的怒江,两岸的高黎贡山和碧罗雪山也是奇峰秀岭中的一绝。

但对于生活在这里的人来说,这样的环境几乎极大地限制了他们与外界的交流。

但对于生活在这里的人来说,这样的环境几乎极大地限制了他们与外界的交流。以前,怒江境内上山没有公路、过河没有大桥。

要上山只能走险象环生的原始山路,要过河就更吓人了,只能坐滑索。

滑索,是村民们渡江的唯一交通工具。借助一根钢筋和两岸的落差,人从这一头滑到那一头。滑的时候脚下是汹涌湍急的河水,如果掉进水里,就是尸骨无存。

滑索,是村民们渡江的唯一交通工具。借助一根钢筋和两岸的落差,人从这一头滑到那一头。滑的时候脚下是汹涌湍急的河水,如果掉进水里,就是尸骨无存。而且在滑的过程中手和脸千万不能碰到钢筋,不然就会被擦得皮开肉绽。滑索给村民们带来了极大的不便,而且孩子老人根本没办法出行。

这里真的先要夸夸主持人陈贝儿了,这一路上再苦再难,也还是要坚持体验当地人真正的生活。

这个惊险的跨江索道,她也亲身尝试了一下。也是因为这样,我们才有机会隔着屏幕感受这种交通方式给当地人带来的困扰。

好在这一切都已成为了历史。

好在这一切都已成为了历史。2016年,云南省开始进行“溜索改桥”大工程,数年间投资超过20亿,建了199条过江大桥,取代境内全部过江溜索。

才体验过“溜索”的陈贝儿,站在桥上,也不住发出了“一步跨千年”的感叹。

2

2世上,还有这样行路的人

先给大家看一个短视频,视频中的“悬崖飞人”叫拉博。

还记得我们悬崖村的天梯吗,这个男孩上山只需要半小时,下山只要15分钟,所以被称为“悬崖飞人”。

拉博就出生在悬崖村,也长在这里。

根据当地习俗,作为家中最小的儿子,他承担起了留在村子里照顾父母的责任。

拉博很质朴可爱,当陈贝儿像姐姐一样拍了拍拉博夸赞他“很孝顺”时,小伙子也像是回礼一样,很害羞地拍了拍陈贝儿说“就是必需的,必须的”。

拉博比较幸运,8岁就上学了,不过他上学时还是危险的藤梯。

拉博比较幸运,8岁就上学了,不过他上学时还是危险的藤梯。等到长大了,他不仅承担起了照看老人的义务,也和村里的年轻人一起,担起了修建“天梯”的重任。

但光是修天梯,还不够。要彻底中断悬崖村的贫穷,需要从根源解决问题。而悬崖村的根源,还是在悬崖。

但光是修天梯,还不够。要彻底中断悬崖村的贫穷,需要从根源解决问题。而悬崖村的根源,还是在悬崖。2020年,拉博和村民们一起,搬到了山周边县城的政府安置区里,只需要交1万元,就可以拥有一套新房。

要知道,他以前生活的地方,是这样的。没电没网,一家几口人挤在黑乎乎的房间里……

要知道,他以前生活的地方,是这样的。没电没网,一家几口人挤在黑乎乎的房间里…… 他说,在梦里都没见过现在这样的房子。因为以前从来没见过,所以也梦不到。搬进新房之后,有很多天他都不敢相信,这个房子是自己的。

他说,在梦里都没见过现在这样的房子。因为以前从来没见过,所以也梦不到。搬进新房之后,有很多天他都不敢相信,这个房子是自己的。其实听到这些话,还挺令人心酸的。作为长期生活在城市里的人,我们很多习以为常的东西,其实对很多人来说可能是一种奢侈。

不过现在的拉博,不仅有了更好的生活环境,也有了一份自己喜爱的事业。

不过现在的拉博,不仅有了更好的生活环境,也有了一份自己喜爱的事业。他从小就爱在山上跑来跑去,探遍了山上好玩的好吃的,因此这位“悬崖飞人”现在是一名户外教练,就在悬崖村做向导。

如果大家有一天那里旅游,说不定就能碰上他哦!

第二个要给大家介绍的人,叫邓前堆。他也有一个外号,叫“溜索医生”。

第二个要给大家介绍的人,叫邓前堆。他也有一个外号,叫“溜索医生”。那么危险的怒江滑索,病人根本没办法滑过来,因此当地人生病了,需要靠医生出诊。邓前堆就是这样一位医生,他在这条滑索上,滑了37年。

其实,村里曾经招过7位村医,但因为环境过于恶劣,5位医生都走了,只有邓医生还一直坚守在岗位上。

他的坚守,其实是因为对师父的承诺。邓医生年轻时生过一场病,是师父治好了他,从此他就开始跟着师父学医。也答应,要坚持在这里治病救人。

他的坚守,其实是因为对师父的承诺。邓医生年轻时生过一场病,是师父治好了他,从此他就开始跟着师父学医。也答应,要坚持在这里治病救人。带着医者仁心的传承,邓医生真的就坚持穿行水流湍急的怒江上,在这个村子里行医了37年。

在这条滑索上,他也遭遇过危险时刻,至今他的腿上都有深深的伤痕。不过,哪怕到了今天,他还是说:“只要我身体还可以,我会一直坚持下去。”

庆幸的是,溜索的时代终于过去了,现在的“溜索医生”不用在冒着生命危险出诊了,他可以安安心心坐在诊所里等待病人。

庆幸的是,溜索的时代终于过去了,现在的“溜索医生”不用在冒着生命危险出诊了,他可以安安心心坐在诊所里等待病人。 《无穷之路》拍摄的本来目的,是让香港人了解不为人知的内地扶贫故事,但实际上,我们作为内地人很多时候对片中的这些人和事,了解的也很少。

《无穷之路》拍摄的本来目的,是让香港人了解不为人知的内地扶贫故事,但实际上,我们作为内地人很多时候对片中的这些人和事,了解的也很少。片中这些质朴又坚持的人,真的让人非常感动。

3

最难建的,是教育的路…

要致富,先修路。

这句老话我们都听过,但这条路不只是地理上的,更是精神上的。因此,除了搞好交通之外,教育才是解决贫困问题的重中之重。

而这里说的教育问题,可能和我们平常理解的不大一样,在这部纪录片里,我第一次听到这样一个概念叫“直过民族”。

什么意思?

所谓直过民族,就是直接由原始社会跨越几种社会形态,过渡到现代社会的民族。

很多地区因为长时间的封闭,不仅阻断了经济发展的道路,也封闭了居民的眼界和思维,社会形态也一直停留在原始的状态,云南怒江地区就是一个直过民族聚集地。

很多地区因为长时间的封闭,不仅阻断了经济发展的道路,也封闭了居民的眼界和思维,社会形态也一直停留在原始的状态,云南怒江地区就是一个直过民族聚集地。要知道在上世纪五十年代之前,这里很多地方还都处于原始社会或者奴隶社会。这里的孩子甚至对时间都没有什么概念。

比如,问他们是多久出生的,他们不知道年月,只能回答说是下雨天出生的。

因此,这样的孩子要接受的不仅仅是文化知识教育,甚至还要从最基本的生活习惯开始培养。

不仅如此,因为这些孩子的父辈也普遍没有接受过什么教育,因此对于教育非常忽视。

不仅如此,因为这些孩子的父辈也普遍没有接受过什么教育,因此对于教育非常忽视。在家长的观念里,上学没什么用。

男孩长大了,就出门打工。女孩长大了,就赶紧嫁人。他们不明白让孩子读书能有什么好处。

而且如果孩子去读书了,就意味着家里就少了一口人,一个劳动力。因此每年这里都有超过1000个孩子辍学。

但是,如果孩子就这样走向社会,男孩大多数只能出门打工卖体力,有些甚至会走向犯罪。

但是,如果孩子就这样走向社会,男孩大多数只能出门打工卖体力,有些甚至会走向犯罪。而女孩则早早嫁人生子,不仅一辈子辛劳,万一遇人不淑,更是悲惨。他们依旧会重复着父辈穷苦落后的命运。

为了改变这种代代相传的“贫困基因”,必须让孩子接受教育。

因此,学校的老师就只能一个一个上门去说服。怒江当一所普职教育融合技术学校里的学生,就是这么一个个被劝来读书的。

因此,学校的老师就只能一个一个上门去说服。怒江当一所普职教育融合技术学校里的学生,就是这么一个个被劝来读书的。但哪怕是劝来了,孩子们自己还是会跑。

这些孩子从来没有过学习的习惯,在山里自由惯了也受不了学校的束缚。而且他们根本听不懂普通话,也不识字,要学习更是困难重重。

因此,除了文化课,学校开设了多门职业技能课,至少让这些孩子能有一技之长,能多一种选择。

因此,除了文化课,学校开设了多门职业技能课,至少让这些孩子能有一技之长,能多一种选择。片中一个小男孩,曾经是翻墙大王,老师一不注意就跑走了……

后来他慢慢适应了学校的生活,也参加了茶艺课的学习,竟然慢慢地有了责任感,成了“小队长”,带领大家上下课。

后来他慢慢适应了学校的生活,也参加了茶艺课的学习,竟然慢慢地有了责任感,成了“小队长”,带领大家上下课。有一次他甚至把自己泡好的茶,一路端到了老师办公室,给老师品尝。

还有一个笑起来非常灿烂的女孩,刚来学校时老师问她毕业以后的计划,她说“嫁人呗,还能做什么”。

还有一个笑起来非常灿烂的女孩,刚来学校时老师问她毕业以后的计划,她说“嫁人呗,还能做什么”。现在,她找到了生命的另一种可能,她希望自己能练好厨艺,开一家小店。嫁人这件事,再说吧。

这些例子当然令人欣喜,但对于这里的老师来说,面对的失望和无奈会更多。对于这些孩子来说,进入学校就是进入一个全新的世界,太难了…所以还是会有不少孩子中途放弃。

这些例子当然令人欣喜,但对于这里的老师来说,面对的失望和无奈会更多。对于这些孩子来说,进入学校就是进入一个全新的世界,太难了…所以还是会有不少孩子中途放弃。毕竟要改变这一代人的观念,还有很长很长的路要走。

但只有这一代人的观念改变了,下一代,下下代才会越来越好。就像片中的老师所说,这些事,总要有人来做,我们不做,谁做呢?

但只有这一代人的观念改变了,下一代,下下代才会越来越好。就像片中的老师所说,这些事,总要有人来做,我们不做,谁做呢? 看来要实现真正的“无穷”之路,真的还有“无穷”的路要走。

看来要实现真正的“无穷”之路,真的还有“无穷”的路要走。通过这部纪录片,我们至少看到了在官方报道里,那些脱贫数字背后的意义。

……中国目前已实现了接近一亿人口的脱贫,尽管听上去十分宏大,但数字终究是苍白的,它的留白太大,以至于我们有时无法切切实实地感受这数字背后,有多少孩子早已实现了教育自由,甚至可以在放学的时候拿着一支雪糕欢快地走回家;有多少走出大山务工的年轻人早已不用自己的双腿盘延六里山路;又有多少老人,生了病不需盲目採食山间野药,就地便能得到基本医疗……

你去过这些地方吗,看过这个记录片吗?

在留言区分享你的感受吧!

原标题:《带娃换个角度看中国,没有比这部豆瓣年度最高分纪录片更好的了!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司