- +1

中国书法的活水源头

一. 书法的美学思辨

书法的美学支点是什么?什么样的字好看?这是两个不同的问题,但认识后一问题有助于解答前一问题。可惜貌似通俗的后一问题一点都不比更学术化的前一问题好解答。对什么样的字好看,每个人都有感觉,并且大家在感觉上享有相当大的共识,可是当我们企图概况出好看的要素时才发现其艰难。

无独有偶,人的面孔也是这样。没有人感觉不到面孔的美丑。研究者通过测试证明,面孔美丑上的共识超越种族。但他们还发现要概括出面孔美的要素难乎其难。曾经提出的理论大多似是而非,经不住推敲。我只见过两个靠谱的理论。其一,对称是美,即两边高度对称的面孔是美的。图像的加工让人们对此不得不信服几分。笔者的解释是,动物左右对称意味着其身体部件精致,行动快捷。感觉到对称之美,利于选择健康的配偶。其二,平均是美。19世纪英国人高尔顿为研究罪犯的面孔特征,着手合成罪犯的照片,其中人的瞳距、口宽、面孔长宽比例等都取各照片的平均值。结果他惊讶地发现,合成的照片更好看。多年以后人类学家西蒙斯为这理论辩护说,平均是美有助于群体中更多的成员具有性吸引力,从而利于群体的繁衍。一点都不奇怪,以上两个理论都是西方人提出的,因为这是西方智者的思维方式。中国古人是实用的,他们追求美,创造美,但不问这样的问题。这样的问题也确乎带着思辨的怪癖,与实用有较大的距离。而实用主义的传统在中国贯穿古今。乃至中华民族对书法美的开掘独一无二,但在书法美学的思考上还几乎是前现代的。

古人留给我们的书法论述甚多。除了技法,其大量内容是对理想书法或大师作品的赞美,而赞美的主要手法是比拟。

八分书的代表人物、熹平石经的第一撰写者东汉书法家蔡邕在其《笔论》中说:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢,若水火,若云雾,若日月。”

王羲之在《书论》中说“或如虫食木叶,或如水中蝌蚪;或如壮士佩剑,或似妇女纤丽。”

梁朝尚书袁昂为梁武帝用“如”与“若”的比拟法点评了28位书法家(见其《古今书评》),其中最后三位:“锺繇书,若飞鸿戏海,舞鹤游天。萧思话书,若龙跳天门,虎卧凤阙。薄绍之书,如舞女低腰,仙人啸树。”

唐人孙过庭在《书谱》中说:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉。”

从上可见,这些顶级大师统统是以比拟法描述好字。但这对解答何为好字帮助甚小。不是古人无能,是他们与“面孔对称或平均是美”那样的思想方法绝缘。但还不能说一点启示也没有。以草木比拟书法就启发了笔者。

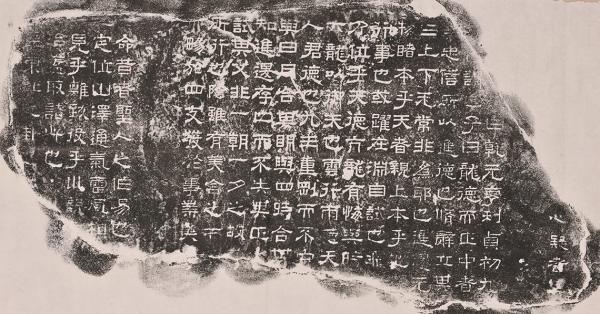

熹平石经《周易》残石碑阴(采自西安碑林博物馆网站)

现代中国人当然知道赞美不是理论。而当他们企图解释的时候,非但建树不多,有时甚至离谱。笔者听到过一位书法教师将象形字说成汉字书法美学的支点。殊不知,象形只是汉字的出身,绝非其日后特征。在东汉学者许慎《说文解字》收录的全部汉字中形声字占80%。到宋代形声字占到90%。而保存在汉字中的象形字的象形特征也已经高度弱化。比如日、月、水字,其曾经的象形在演化中已经同化在非象形字的笔划特征中。

现当代知名学者的书法理论我翻阅了不少。因为学养,他们不会提出“象形字”那样的理论。但是我也没有看到有真正理论含量的论述。

古人以草木比拟书法给我的启发是多样性。构成草木(不包括花卉)的就是枝叶,枝叶有限的形状组合成草木巨大的多样性。其中不乏平庸,但美的含量超高。

汉字书法的美学基础相似于草木,即靠着不多的元素,仅仅五六个笔划的组合,还不是任意的而是限定的组合,却产生了大的不可思议的多样性。

不妨与人类的面孔比较。一个人一个样。明眸、皓齿、朱唇、头发、皮肤,这些不同质的元素构成了一幅幅面孔。构成书法的元素,远远没有这样的多样性。横与竖,撇与点,与其说没有眼睛与鼻子那样大的异质性,毋宁说是高度同质的。而这些笔划却产生了堪与面孔相比的多样性,堪称奇观。

再与西文相比。其一,人家26个字母,我们3千个常用字。其二,汉字六种笔划的起止、连接、交叉,变化多端。这两个因素叠加起来,汉字的多样性超过西文百倍。

毛笔是汉字形态多样性的另一来源。西文即使借助毛笔也无济于事。而汉字如果用硬笔书写,多样性也只有毛笔书写的两三成。唯当汉字用毛笔书写,才造就了书法。四五千年前的彩陶时代就有了毛笔。而汉字的产生不过三千余年。就是说汉字一出生就拥抱上了毛笔。刀刻甲骨不过是一个特殊的目的和项目。自隶书以后,毛笔造就形态多样性的优势尽情释放。粗与细,直与曲,平与抖,方与圆,尖与钝,光与糙,太多的视觉反差呈现出来。以后纸张的出现,将毛笔的潜力再度开发。

在文字与笔纸的天然多样性的基础上是众多人的书写实践。早熟的中国官僚制度及其文牍管理方式,在古代世界产生了最大规模的书写群体。其书写风格屡分屡合,也促进了风格的多样与主流字体的深厚底蕴。以后在礼仪字体与工作字体的双螺旋的互动下,汉字演绎出篆隶行楷草五种字体。在多样性形成上互为因果。

多样性的如此宽阔的谱系是书法美的温床。其中必然有丑和平庸,是它们衬托出美。以上说到的只是书法美学的内外基础,笔者其实无力回答本文开端提出的问题。也可能美的支点是感性,理性永远也不能充分解释感性。但理性的努力也是其意趣。人脑有限,我们且期待未来的电脑帮助解释书法美丑之分野。

书法美是我们的祖先创造并传递给我们的丰厚礼物。古人有造就美的天赋,却从来都是在实际活动中造就美,换言之,在古人那里美从来都不脱离实际生活。隶书产生于刀笔吏繁琐的笔耕中,其精致化又是东汉墓碑书写所催生。我们现今发现的古人优秀书法,大多是服务于某项实务的书写,单纯为了显摆书法的较少。反观今人的书法,美与实务严重割裂。毛笔字已经不再服务于信息传递是不争的事实,但书法还不至于脱离一切实务。走进日本的小街,商店牌匾上的汉字绝大多数是毛笔手写,各种字体争奇斗艳。日本朋友说,越好的清酒,其商标中越要有精美的毛笔汉字。中国大小商店的牌匾和名酒的商标多用印刷体。甚至新桃换旧符时,多数人家购买印刷的春联。中国书法家的用武之地在哪里?大者是个展,小者是赠送朋友或卖给私人。当下,一方面是民间的书法热,另一方面是书法远离各种仪式,无涉公共生活。中国当代书法已远离社会,自艾自怜,孤芳自赏。光大书法,要从打入牌匾、商标和春联做起。用书法彰显各种仪式,装饰我们的生活。

二 毛笔字早于甲骨文

甲骨文是最早的汉字,这观点被广泛接受,几近铁板钉钉。但稍微认真一点,就不能说甲骨文是中国最早的文字,只能说它是迄今发现的中国最早的文字。尚有两种可能。其一,存在构造基本一致,但写在其他载体上的文字。其二,存在与甲骨文构造不一样的更古老的文字。当然是第一种可能性更大。但陶符不是文字。“语言是一个表达概念的符号系统。”(索绪尔语)而陶符无论是作为王名、族徽,还是陶工名、作坊名、顾客名、死者名,乃至数字,统统是孤单的标识和记号。一器一符是陶符的特征,两符以上的陶器少之又少,遑论系统。

毛笔字早于甲骨文。逻辑上看,一个小群体中约定的一套符号,一上来就以艰辛的方式刻在坚硬的甲骨上,不去尝试以轻易的方式书写在便宜的载体上,是不可思议的。那个“轻易的方式”是什么?毛笔字。间接的根据是,毛笔在甲骨文时代已经存在。四五千年前就有了彩陶上的绘画。如果绘画用的是毛笔之外的其他工具,这工具为什么没有继续进化,乃至被近现代考古学家发现。故绘制彩陶的工具几乎可以确认就是毛笔。而文字一产生就会与先其存在的毛笔结合。笔迹的证据是,考古学家发现了殷墟甲骨片上有朱迹和墨迹的文字。再看文献记载。王国维语说:“殷人龟卜文字及金文中,已见‘册’字。”李学勤说:“‘作册’这个词在武丁卜辞里就有了。” 甲骨文极可能发明于武丁时期。先有简,韦编成册是后来的事情。在简与册的发明之间必有时间跨度。武丁卜辞中出现“册”字非同小可,这一个字几乎说明,竹木简早于甲骨文。退一步说,在殷代,同期存在着甲骨文、金文和毛笔写的简书。

但是从被后人发现的时间看,金文最早,甲骨文其次,竹木简书最晚。《汉书》记载,武帝“得鼎汾水之上”。1899年王懿荣认定已经出土一些年的甲骨上的符号是甲骨文。最早发现简书的是斯坦因在1901年。而迄今发现的最古老的简书出自曾侯乙墓(战国时代,公元前443年左右,1978年出土)。这件最老的简书也远比金文甲骨文年轻,且全部简书都是晚近出土。乃至书法家们对金文甲骨文的重视程度远远超过简书。此实乃数典忘祖。因为毛笔字自有区别于甲骨文和金文的独特基因与形态。战国毛笔字的旁系祖先是甲骨文和金文,与甲骨文、金文同期的简书才是它的直系祖先。

甲骨文的用途是占卜。更早的或同期的毛笔字的用途是什么?三种可能:宗教,军政,商业。前两者可能性更大。就是说有可能与甲骨文目的同一,也有可能超出甲骨文的用途范围。那时的毛笔字写在什么上面?最大的可能是竹木简。如是则可以推论,当时写在竹木简上的文字一定比甲骨文多得多,因为前者便宜获得。如前所述,后代发现的最早的简书是战国简。无独有偶,考古发现的最早毛笔也是战国时期的。极可能,二者共同印证,竹木制品保存的最长年限是2500年。

除了甲骨、青铜、竹木简,早期的文字载体还有帛与石。帛书上面常常用朱笔打竖线,像是在效法简书的格式。简与帛属于一类,而因材料昂贵,帛书的数量远远少于简书。关于帛书我们后面再论。1976年出土的殷墟妇好墓中一个石牛上刻着“司辛”两字。被考古学家发现的其后的石刻晚了整整一千年,是秦献公祭天的十座石鼓(公元前374年)。秦始皇完成一统后立了七座铭文的颂德石碑。似乎西汉的皇帝不玩这个,故其时石碑绝少。直到东汉,皇帝和贵族一同利用石碑,石刻才光大。石刻耐腐蚀远超竹木简。故虽有妇好墓中惊鸿一瞥的“司辛”二字,可以判断成规模的石文晚于简书。

在形态上,与甲骨文、金文、石刻文字相比,同期的毛笔字必定多姿多样。因为甲骨坚硬,在上面刻写文字受到的约束太大。乃至在形体上,甲骨文与毛笔字差异极大。金文比之甲骨文,在造型上与毛笔字接近。但金文的制造也受到约束。熔铸时其字体会变形,故金文大多是肥字。早期和晚期的石刻,统统是要先用毛笔书写在石碑或摩崖上。但刻写一定走样,差异只是程度。大唐宰相、顶级书法家褚遂良书写太宗撰文的“雁塔圣教序”后,请隋唐之际顶级刻手万文韶操刀,其神来之笔得以传世。此可反证大多数石刻是走样的。即使你偏爱北碑的粗犷,也要明白里面有刀工的贡献,所谓“刀趣”。这固然开阔了书法的造型,但要看古人真实的毛笔字迹,则非简书莫属。并且书写在甲骨、青铜、石碑和摩崖上的文字都是侍奉特殊目的,那目的规定着文字的造型。而简书的用途无所不在,多样的目的和书写者不同的心态,造就了早期简书的多姿多彩。

从最早的甲骨文到战国简,跨时七百年。除了惊鸿一瞥的那片甲骨上的“朱墨迹”,这七百年中的其他毛笔字消失殆尽。它们是什么模样,留给我们巨大的想象空间。其象形的味道一定远远重于战国以后的简书,很可能是书画一体。我们只好企盼大自然中一段特殊的地质为我们储存着最早的简书,等待着考古学家发现它们。那将是最大的惊喜。

三 隶书:古今分界线

简书改写历史。1901-1913年英国人斯坦因先后在楼兰和敦煌发现竹木简一千余支。这一发现惊醒了以王国维为代表的中国历史考古学家。仅仅一个世纪,简牍发现数量达到20万片。以每片10个字计算,就是200万字原始史料。其内容不断改写着中国历史。而仅其自身的形式,就足以改写中国书法史。

书同文与文牍行政。史书说秦始皇统一文字,令李斯、胡毋敬、赵高和程邈分别整理两套文字:小篆和隶书。小篆说的流行程度远远超过隶书。原因恐怕既有李斯的地位,更有琅琊石刻及其他石刻残拓的铁证。而从以后出土的简书中,分明看到战国晚期的小篆和隶书。这说明,李斯、程邈都是整理,不是发明。篆书是周代的文字,秦处宗周故地,继承了篆书。而秦国的官吏在行文中避繁求简,渐渐产生了隶书。秦始皇在其伟大的书同文中为什么不统一,而要“统二”,为了兼顾礼仪和行政。继承古风有面子,官吏的效率是里子。秦国打败六强胜在行政效率,其治理方式是日益完善的文牍行政。其文牍的字体是隶书,载体是竹木简。迄今发现的秦始皇统一之后的文物中,竹木简上隶书的文字数量是石刻、度量衡上的全部小篆文字的无数倍。况且度量衡上也有隶书。其原因太简单了,书写两种字体的人数和用场都存在巨大的剪刀差。隶书是其文牍行政的支点。书同文中,隶书的意义远远大于小篆。李斯、胡毋敬、赵高做的是美学工作。三人以前分别是楚人、齐人、赵人。小篆以秦国的文字风格为主,融入六国文字的美学特征,故有非凡的美学高度。程邈的工作是什么呢?统一官吏们的文字。官僚系统要不断补充新人。汉代学童们要照着范本习字争取上岗。笔者猜想,秦始皇要程邈做的事情很可能是为现任和候选的官吏准备文字范本。

今古文。汉朝人称隶书为今文。小篆、大篆,以及战国时代的六国文字,通通被他们称为古文。悠悠两千余年逝去,隶书是今文的说法依然成立,因为我们认识隶书,不认识隶书之前的文字。因此也可以说隶书是中国文字的分水岭。这种字体,是秦汉两朝中最大的书写群体—官吏们,为了书写简易,产生的工作文体。分界线一边的古文包容广泛。另一边今文即隶书,包括的也不是今人眼中狭义的隶书,后来称作楷书的字体早就发育于其中,被一同冠名隶书。

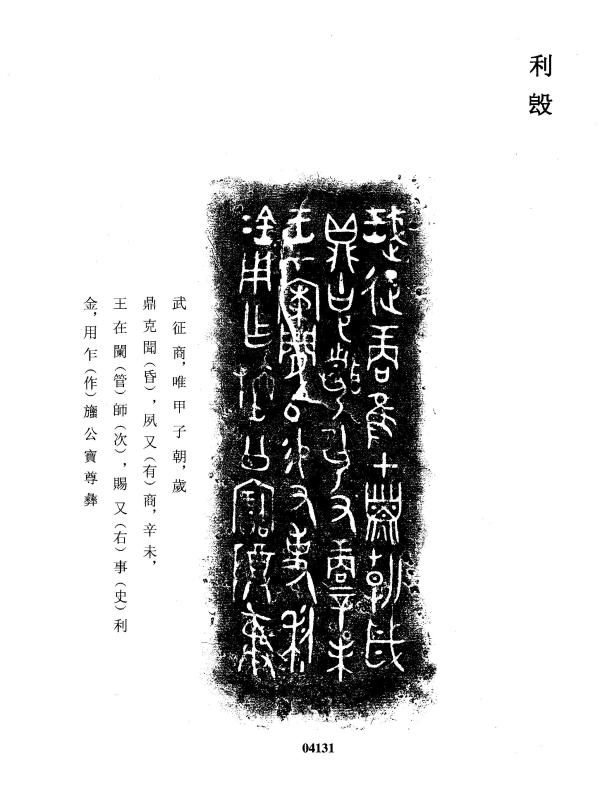

利簋(《殷周金文集成》4131)

关于隶书名称的由来,有两个说法。其一,隶书是徒隶们的文字。这说不通。在那个时代文字属于极少数人,绝对与徒隶无涉。其二,《说文》对隶的解释是:从、附箸,暗含着隶书是一种从属的书体。篆书在先,隶书在后,“书之有隶,生于篆”(刘熙载语)。此说靠谱。秦统一后小篆是礼仪文字,隶书是工作文字。虽然从属的解释靠谱,且使隶书摆脱了徒隶解释中的下人意味,但这名称显然不高贵。孔子说:名不正则言不顺。这不够高雅的名称为隶楷两种字体日后的屡次更名埋下了伏笔。

八分书名称的由来。到东汉灵帝时,后来狭义的隶书更名为“八分书”。八分书称谓由来的争议,更大于隶书称谓。一个说法是:北宋人郭忠恕说蔡文姬言:“臣父云:割(程邈)隶字八分取二分,割李(斯)篆字二分取八分,故名八分。”蔡邕是灵帝时的书法第一高人,他的女儿蔡文姬应该知道这名称的由来。但蔡文姬说过这话与否并无证据。后人反驳:若八分取自篆书,还是隶书吗,至少是比程邈的隶书更古老了。另一个说法取自《说文》:“八,别也。像分别向背之形。”篆字的笔划是抱团的,八分书的笔划是分开的。清朝人刘熙载说:“未有正书以前,八分但名为隶。既有正书以后,隶不得不名八分。名八分者,所以别于今隶也”(笔者注:正书、今隶都是楷书的曾用名)。启功认同这说法,不接受八二比例和分散之势的解释。说隶书楷书分化是对的。但刘、启二人过分强调楷书的新生和变异。敝人以为,早期的隶书中兼有隶与楷的元素。以后二者都在变异,隶书的变异绝不小于楷书。刘熙载、启功说到了更名的动因,却没有着力探讨取名八分书的理由。笔者以为,这正体现了隶书变异的特征。即撇与捺分得更开了,遂有后来隶书的典型特征“燕尾”。这一特征在早期隶书中并不突出。要从工作文字变成礼仪文字,就要增加装饰性。正是在这种努力中“蚕头燕尾”被放大。东汉以孝为道德,道德是拣选官员的标准。为显示孝,就要在父母的墓碑上下功夫。此时篆字已经衰微,只好增加隶书的装饰性去作碑文。不久灵帝为了平息“今古经文”之争,决定将七种经典用隶书刻在46幢石碑上,即著名的熹平石经。其中第一写手就是一直为贵族写墓碑文的蔡邕。这是隶书第一次作皇家的礼仪文字。书写皇家意识形态岂能用“隶属性”字体,故更名几乎是必然的。这样隶书的名字留给了楷书。与篆书相比,隶书、楷书都是笔划“分”开的,都可以叫“分书”。燕尾的特征就是分得更开,故唐代张怀瓘《书断》说“若八字分散,又名之为八分。”笔者同意,没有比“八”字的形象更彰显“分”了,故取名“八分书”。隶书更名为八分书后,隶书的名称被楷书独占数百年。后来楷书被更多人称为真书。直到南宋高宗将楷书定名真书,八分书恢复了隶书的旧称。极可能这次更名关联着隶书、楷书地位的此消彼长。正书、真书、楷书(楷模之意),这么多美名一股脑给了后者,旁证着楷书地位的上升。以上是敝人对这名称由来与转换的思考与猜想。

书法始于隶书,即分书。隶书完成了中国书法史上最大的革命。其一,追求书写简便的分书字形深得人心。故从此固定下来,在以后两千余年中没有大的变化。其二,是分书开拓出中国书法艺术的空间。分书后才有了五种笔画:横竖点撇捺。才有了笔划的不同形态、粗细差异及组合方式。小篆没有笔划,故极少变化。但是要记住,隶书初始时追求的不是美学,是简捷。开拓出艺术空间是副产品,是鬼使神差。如上所述,当初组成分书的是两兄弟:狭义的隶书和楷书。两兄弟各立门户后,隶书率先成为礼仪文字。而后隶书走向僵化,美学创造的空间变得狭小。遂使更为多样化的楷书登堂入室,主导了礼仪文字、工作文字,以及被称为馆阁体的科举文字。

四 马王堆简帛的书法意义

审美是心理活动,不是一成不变,而是周期波动的。一项追求会有审美疲劳,而新的追求只能在两个向度展开:创新与寻古。书法上的创新谈何容易,而找到新的古典同样艰难。在这两个向度上,远古常常比崭新更迷人。布西亚说:“古物有一个独树一帜的心理学地位。一是对起源的怀念,另一面向则是对真确性的执迷。它们是日常生活的逃避,而逃避只有在时间中才最为彻底,也只有在自己的童年中才最为深沉。”恰在此时,清代考据学家们金石上的发现帮助书法家把目光投向唐楷之前。

于是清代中晚期龚自珍、阮元掀起了尊魏卑唐的思潮,康有为的《广艺舟双楫》以其天才的煽动性将之推向高峰。潮流之下人们一头扎向清代考据学派发现的魏晋碑刻。这思潮提升了人们对魏碑的认识和探寻古字的热忱。但因其偏颇不久便触底反弹。继起的思潮是以沈增植为代表的融合杂交派。康有为曾想与沈增植讨论书法理论,沈说你读十年书后再来。恐怕一是讨厌康偏激的作风,二是看不起他没有根底的书法实践。沈增植说:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生。……物相杂而文生,物相兼而数颐”。沈的书法知音是郑孝胥。二人都热切关注刚刚出土的汉代简牍。郑孝胥说:“自斯坦因入新疆发掘汉晋木简缣素,上虞罗氏叔蕴辑为《流沙坠简》,由是汉人隶法之秘尽泻于世,不复受拓本之敝。昔人穷毕生之力于隶书而无所获者,至是则洞若观火。篆、隶、草、楷,无不相通,学书者能悟乎此,其成就之易已无俟详论。”二人的兴奋在于看到了古人最早的墨迹,而且是包容了多种元素的字体。可惜他们只见到了简帛出土的序幕。吊诡的是,以后源源不断的出土简书并没有唤起二十世纪后半叶书法家们的热忱。原因只能归结为学养匮乏,且丧失了杂交和求异的追求。

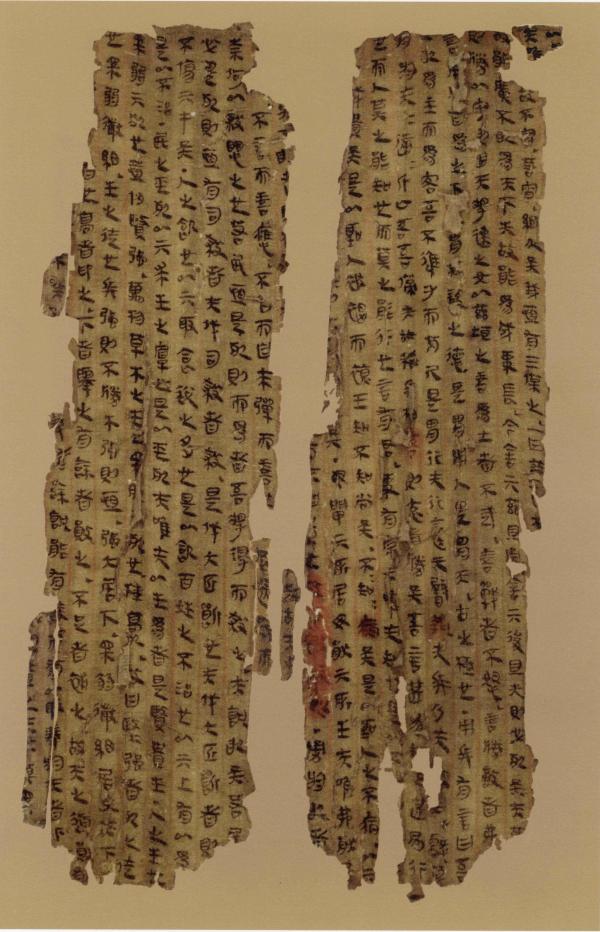

20世纪是简书出土的世纪。而马王堆简帛是其中最耀眼的明珠。其三座汉墓中共出土竹简700余支,上有4千多个汉字。而这又远逊于其墓葬中的帛书。其简帛中书写最早的《篆书阴阳五行》,文中有秦王政二十五年(公元前222年)的纪年。书写时间最晚的是遣册,即随葬品清单(下葬于公元前168年,汉文帝十二年)。即这批简帛的书写跨度不小于54年,正值“今文”潜伏着巨大可能性的时段。

《墨子·明鬼篇》说:“书之竹帛,传遗后世子孙”,说明了春秋时代帛与竹同为书写材料。但我们这些后世子孙殊难见到帛书。近现代考古学家仅在两地五次发现帛书。敦煌三次发现(1908年,1990年,1992年)共13片,其中12片是书信。长沙的第一次是1942年1片。第二次正是1974年发掘的马王堆3号汉墓,在一个漆盒中发现一块22×16×8厘米的“泥砖”(现场发掘人称),蒸馏水浸泡后揭出400余张帛片。它们是50余种文献,洋洋12万字,其中绝大部分是西汉以前的抄本。青铜、石刻上有面积大些的文字,但都不是毛笔的直接书写。竹简是毛笔书写的载体,但面积狭小。迄今所知,较大平面的直接书写材料,只有帛与纸。纸张最初用于包装,蔡伦的贡献是将其改造后移植于书写,时在105年。马王堆帛书距此300年,距甲骨文问世的武丁时代1000年。即它与其他14片帛书是这1300年间在较大平面上仅存的笔墨书写。

汉代艺术的风格:生机,活泼,流动,像是跳舞。这风格最生动地体现在我们更早见到的汉代石画像中。吴冠中曾撰文说:他从洛阳龙门来到南阳,南阳的石画像洗刷了龙门的枯燥。在他眼中,汉画的地位竟大大地高于卢舍那大佛。马王堆书法神似汉代石画像。马王堆汉字包含着三种元素:篆,隶,楷,它是个混血杂种。它是分书,却带着些许篆书的成分。其偏旁“走之”“四点水”,其字“心”“水”“弓”等,都完全是篆书的写法。后来分家的隶书与楷书的风格,在那里水乳交融。其笔划“横”,起落有方、有圆、有尖,运笔有直、有曲、有转。有的字形干脆歪斜。完全的无拘无束,绝对的活泼、流动,摇曳,翩翩起舞。

源头活水,是笔者对马王堆简帛的概括。它处在迄今发现的简帛的最早之列。更早的青川木牍(其实只有一片)和云梦睡虎地竹简只比它早几十、十几年。马王堆简帛以其规模、时间跨度和书法之卓越,当为那个时期中国书法之代表。虽中国毛笔字起源当在殷代。但迄今找到的源头就是青川、睡虎地和马王堆。大篆、六国文字、小篆,在中国文字的演化中定格在那里。唯马王堆代表的文字与书法是活水,它是两千余年来演变成多种书体的源头,隶、楷是其最初构成,草、行是其二度开发。虽然就某幅作品整体而言,马王堆未必高过唐楷,乃至八分,但是其书法中远远超过后者的多样性,显示出其写手们做出了太多的尝试。如前所述,多样性中一定有美。马王堆中很多字堪称奇葩,美得耀眼,却绝迹在以后的中国书法长河中。

与马王堆分处两极的正是被后人奉为圭臬的东汉八分书。八分书固然美,但美得单调,故不能像马王堆那样给后辈太多的启发。其原因恐怕是,变成礼仪文字,特别是走上石碑,迫使八分书剪除了甚多马王堆书法中野性的元素,趋于刻板,进入套路,走向美术字。这是登堂入室的代价。并且石碑上的八分书,严重影响了当时文人们在石碑外的书写实践。几乎不可能不是这样。因为八分书,先是伺候祖宗的一道道墓碑文字,后是教诲举国书生的定义一尊的熹平石经,它成为坚不可摧的时尚。

自西汉(马王堆墓主的时代)始,篆书渐渐淡出,终于消失殆尽,碑额是其仅存的一缕余韵。自东汉始,隶楷分家。篆、隶、楷,这一老二新熔于一炉的字体随风而逝。如果不是马王堆出土的简帛,我们甚至不知道有过这样迷人的混血儿。岂止我们,书法史上的偶像级人物王羲之、褚遂良、欧阳询、颜真卿,晚清的书法革新派康有为、沈增植、郑孝胥都不知道。能见到马王堆帛书是三生有幸。

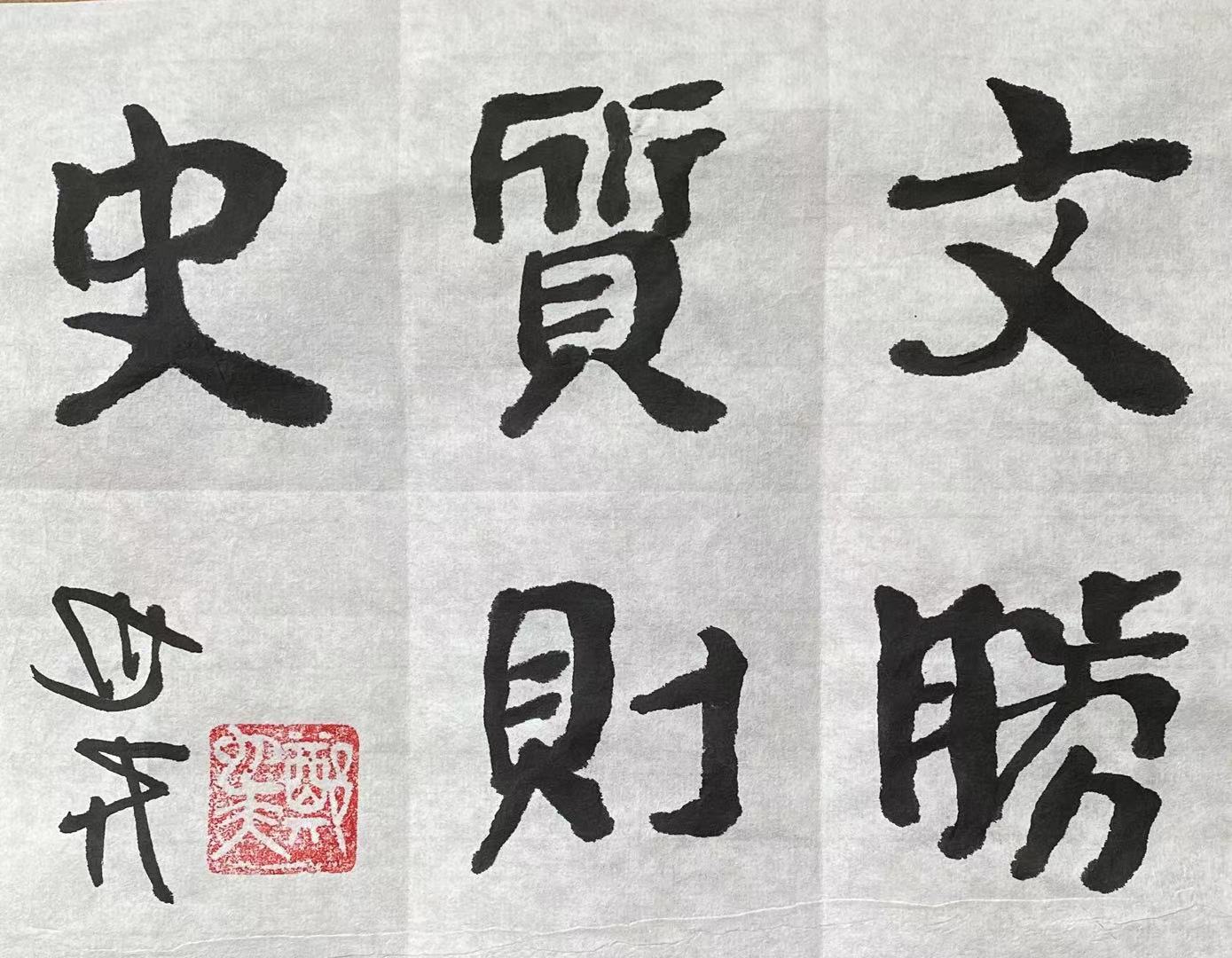

我自知兴趣异类。不喜欢行书、草书。只想写融合楷隶的字。敝人字龄与疫情齐飞。初学泰山金刚经,痴迷其得大自在与楷隶兼容。金刚经中楷多隶少。其尖山刻经隶意更重,但仅90余字,敝人钦佩之极。但渐渐知道,安道一的素面无华是学不来的,因为大和尚以字载道,志在弘扬佛法。我离开了安老师继续寻找融合楷隶的路数。清朝人融合楷隶的尝试都不尽吾意。偶然间看到了马王堆的几十个字,当即拜服。清朝人是企图融合早已各立门户的楷与隶。而在马王堆那里,楷隶是同袍兄弟。就是说,如果今人很好地融合了楷隶,将留下隶书与楷书“合—分—合”的轨迹。分开的历史当然没有白走。而我辈又见到了真佛。天才少年在重新融合中超越马师傅的时代为期不远了。

马王堆帛书《老子》甲本残卷(采自《长沙马王堆汉墓简帛集成》第1册)

马王堆汉墓简牍

五 学字中的思考

临帖。初学绘画者为什么常常要写生?学习画得像,这肯定不是全部目的,因为日后所画未必是肖像和景观模拟,更多的是主观的创作。因而写生更主要的是为了得心应手。那么学习书法为什么要临帖?一,书法中模拟能力的提升高于绘画中的写生,因为要争取日后能写出颜体、欧体。二,和写生一样,为了得心应手。三,可能还会临第二种、第三种帖,这是为了融入新元素。四,成熟的画师大多不再写生,而成熟的书家还要断断续续地临帖。何故?自己写下去大有渐渐庸俗化的可能,不时晤面高手以避免庸俗。可见,临帖与写生,有同有异。二者的差异是临帖中相似性的追求更高,常常就是为了进入一种套路,而这是值得警惕的。进入套路,写起来就轻松了,但也就此失去生机和个性。能写得酷似是一种能力,但不是最重要的能力。临不太像不要紧。我做诸事都学不太像,只能取其中一些意思,还常常是与我性格思想接近的东西。像个七八成也可以,但临字不能临得丑了。

临什么帖?我的看法是,喜欢什么临什么,无论是大人还是小孩,喜欢是首要的。我不觉得临帖中循序渐进有多么必要,比如要先学颜体等等。我认为兴趣最重要。过了初始阶段,小孩子也要有自己选帖的权利,这是非常要紧的事情。他做的其实不是选择字帖,而是认识自己的兴趣所在。这就是主动自觉地发育自己的兴趣,学习中几乎没有比这更重要的了。当然除了兴趣,临帖也少不了功利性目的,比如有什么短板,要临摹合适的帖来补足。

笔法,指与腕。写小字主要靠手指,写大字主要靠手腕。强调指法的学者说:古来无大字。石鼓文(笔者根据其尺寸和字数判断,其每个字的字距大约5厘米)之前有大字吗?从中国文字的产生到石鼓文有一千年的时间,这期间很可能就没有大字。以后有了石刻,但是小字依旧占压倒优势。再以后有了纸张,大字用场多了些,但小字仍旧占据优势。故在古人那里指法最重要。但今天有了根本性的转化,现在大字远比小字有更多的用场。所以腕法变得更重要。但是正因为小字的衰弱,保留住指法有不丧失一种技能的意义。对大字也是有价值的。

自己的风格。就艺术而言,个人风格是最重要的。怎么形成呢?要有意识地慢慢发现自己。一种方法是,多临几种字,看看自己更喜欢其中哪一种。多临意味着杂交,要争取杂交出一种风格。这是在你手中的杂交,故要突出你的偏好。但退一步说,形不成个人风格也没什么。学字要有个归宿。有的人个性强,有的人个性弱。学好了,前者可能自成一体,后者可以成为某种字体的专家。大家各得其所。重要的是要不断地判断自身,做出选择。

作者书法作品

人机合作。现在医院里的大夫都是人机合作。没有了CT、核磁共振、彩超、肠镜,他们还能看病吗?大夫对机器的依赖只会越来越重。现在的棋手也是人机合作,他们主要不是向高手,而是向软件学习,和软件对弈。现在学习书法也必须人机合作。前互联网时代的最大的收藏家,也绝对不拥有网上这么多字帖。而且网络方便到你可以瞬间对任何一个字找到几十种前辈的范本。学习书法已经结结实实地到了人机合作的时候了。特别是那些杂家,愿意博采众长的学习者。

可以超越古人。我当然不认为在一切文化品种上今人都能超越古人。就唐诗和唐楷来说,我认为前者是不可超越的,后者是可能超越的。唐代是一个激情的诗歌时代,群星灿烂证明了这一点。其高峰是大山托举的。甚至没有了李白与杜甫间的交往和互动,二人的诗歌水准都会减色一份。就个体而言,成就一个大诗人的是太多种素质。书法是单纯的视觉艺术。成就书法家,未必要求特定的时代氛围,和多种个人素质的苛求。今人的优势是网络。今天的少年棋手远远高过聂卫平、马晓春的巅峰期,因为他们天天与“十段棋手”(电脑软件)对弈。今天的书法爱好者能见到的书法作品前所未有的宽广,超过帝王李世民和弘历。这前所未有的海量书法元素,一定会在天才少年那里发生令人耳目一新的杂交。网络的第二功能是给所有书法爱好者展示的机会,为他们注入崭露头角和出人头地的动力。不仅保证了优秀的书法家和作品不会淹没无闻,还促进真正高手间的交流。这交流不是书法家协会所能比拟。它跨越地域,不设资历,没有世俗的虚伪世故、逢场作戏,完全建立在对彼此作品一见钟情的基础上。只需一代人的时间,中国将有七十年、乃至数百年来不曾见到的真正书法大师的出现。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司