- +1

反思“留学生辱骂父亲”事件:如何修复失败的亲子关系

没有人可以在亲子关系上不犯错,不要被内疚困住,重要的是我们愿意修补关系,愿意从“心”开始。

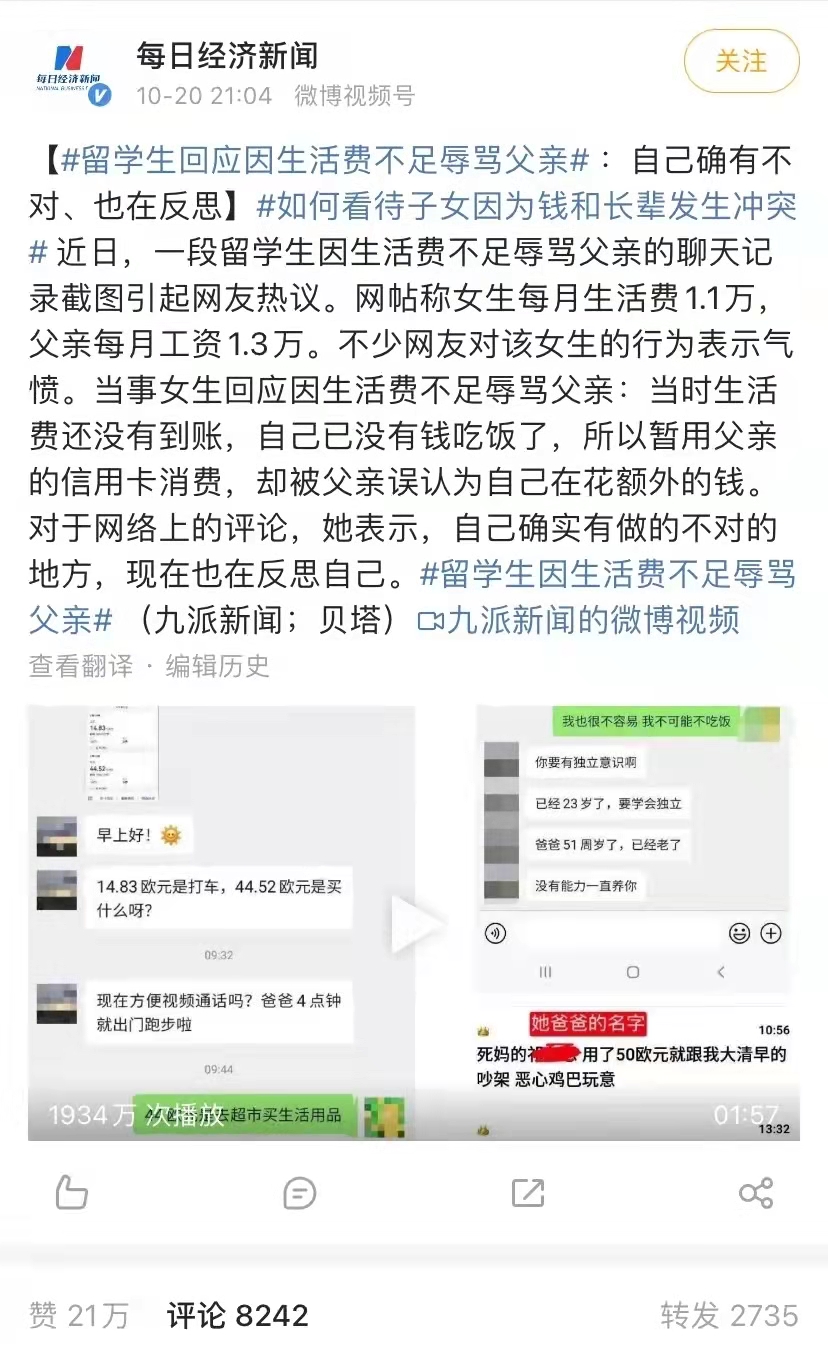

在西班牙求学的女孩,因为信用卡支出问题和国内的父亲发生剧烈冲突。

女孩贴出父亲的手机号码、工作单位,希望网友“网暴”自己的父亲。看热闹的网友挖出更多信息后,理性善良的人们开始理解出现偏差行为的女儿这些年的痛苦和孤单,也为那个想修复和孩子的关系、想教育孩子但无能为力、自顾不暇的老父亲感到难受和憋屈。

这对父女的相爱相杀,令无数网友唏嘘。数算中年最失败的事情,孩子没教育好、亲子关系恶劣,估计能冲进TOP5。听着别人谴责孩子“没有良心,这样的孩子不如不生”,点评父母“这教育太失败了”,百般滋味真的很不好受。

孩子出现问题行为,父母常常心怀压力,既自责是不是以前没做好,又希望有办法立刻把孩子拉回正规,重建好的亲子关系。就像新闻中这位父亲一样,几年前已经开始了对自己个性和教育方法的反思,内疚自己刚愎自用、控制过度,对孩子要求太严格造成心理创伤。但是,既装着对孩子的内疚和愤怒,又想着把正恨着自己的孩子拉回到相互信任的关系中,这样的任务完成起来实在太难了。

心理学家们有什么方法可以为父母支招呢?

放下无奈与恨,用“心”解读偏差行为和敌意

珍·尼尔森在《正面教育》一书中说:“行为不端的孩子未必是坏孩子,更可能是一个沮丧的孩子。”她建议父母们不要只盯着孩子的偏差行为生气,要绕过行为,试着从“心”去理解,只有看到孩子的渴望和痛苦,才能找到和孩子重建信任、联结的方法。

尼尔森认为每个孩子都需要拥有归属感,需要觉得自己是好的、重要的、有价值的,这是一个孩子健康成长非常必要的心理营养。这个需求如果没有得到满足,孩子就会沮丧。但是他们并不死心,会持续通过一些偏差行为来唤醒父母的关注和尊重。

比如,孩子打二胎弟弟,看上去是缺乏爱心,其实他内心的渴望是:“你忽视我好久了,我觉得弟弟抢了你对我的爱和关注。”如果父母多找点时间陪伴老大,多欣赏和喜欢老大,让老大觉得自己不是被抛弃的,是有能力的大哥大姐,老大可能会更愿意担负起父母期待中的兄长角色。

比如,父母看见孩子老在玩手机,作业写得七零八落,气得把手机给砸了,却没有看到孩子想和同学一样拥有自己的手机以结交友谊,但是确实也有写作业时管不住自己的困境,需要帮助的渴望,那么,没有得到足够关注的孩子就可能带着愤怒和父母进行权力斗争:“你砸我手机,我就不上学!”如果父母先放下孩子翅膀硬了敢不听话的暴躁,尝试着给孩子一些自我管理的空间和一些必要的帮助,这个孩子有可能更愿意跟父母说说心里话,更想和父母保持好的关系。

一天又一天,随着孩子的长大,父母若老是与这些需要擦肩而过,孩子就会越来越失望,甚至通过和父母对着干来报复父母:“你不让我拥有好父母,我也不会让你拥有好孩子”。

如果父母还是听不见孩子的心声,继续指责、批评,甚至打骂孩子,忽视和放弃孩子,这些内心充满无意义感、无价值感的孩子甚至可能做出自残自伤、自暴自弃,无视社会规范的事情,以此表达对爱和归属的深深绝望。

别再内疚,去制造N场“温情轰炸”吧

对过去的教育方式后悔的父母常常坠入内疚的深渊:“孩子目前的问题是我造成的,我伤害了孩子。”造成孩子目前的状况原因是多样的,但是家庭如果发生改变,创造出更有利于孩子健康成长的环境,那么孩子是很容易从中受益的,毕竟,父母对于孩子来说是非常重要的支持力量。

如果父母总是带着内疚,心里装满了对孩子的不信任,对自己的愤怒,就没有心理空间去观察孩子、感受孩子,也就不能真正在行动上和孩子建立“心”的链接。一旦孩子的偏差行为再次出现,父母会在内疚的情绪中失去边界,在无法承受的压力中爆发愤怒,于是,大家仍然站在各自的位置上,从来都不曾真正靠近。

这也是为什么许多育儿书籍中,作者总是苦口婆心地告诉父母们,没有人可以在亲子关系上不犯错,不要被内疚困住,重要的是我们愿意修补关系,愿意去关注孩子,认真听一听孩子在表达什么。

放下手机,观察孩子,是一种非常简单的修复关系方法。你可以带着全新的好奇的眼光,陪在孩子身旁,观察孩子在注意什么,做了什么动作,有什么想法,身体动作和面部表情是什么,你都一一看在眼里,放在心中,尝试着去理解这个孩子在做什么。在你观察和理解没有完成前,你可以什么都不做,平静地陪在一旁:微笑、陪伴、尝试着理解和感受孩子的感受。这种经历对许多父母来说都很罕有,而对于孩子来说,更是罕有的。这种体验可以让父母更了解自己的孩子,也更能说出让孩子感觉到自己被看见、被理解的话语,而不是简单敷衍的夸奖或者评判。

“如果拿出对待客户的态度,去对待我们的孩子,那么每天有那么一刻钟,孩子就会感受到幸福,享受和你在一起的宁静和温馨。”一位尝试过这一做法的父亲由衷地表示,其实我们成年人都拥有建立良好关系的资源和能力,只是忘了用在自己孩子身上。

心理学家Oliver James则提出了一个“温情轰炸”的理论。他建议渴望修补亲子关系的父母定期制造一场“温情轰炸”,花一点时间和孩子在一起,但绝不是普通的亲子陪伴时间,而是在一段有明确起始时间点和结束的时间点里,允许孩子在合理范围内发号施令,决定你在哪里,做什么事情。不得不说,如果没有时间设置,没有人可以长时间忍受这样的关系。

在这段时间里,你们一对一地在一起,不受其他人打扰,由孩子决定两个人在一起做什么、吃什么,只要符合安全、合法的原则就行。而你需要做的就是:持续不断地表达你对孩子的感谢和关爱。

你可能会担心,这么做会不会让孩子变本加厉,越发失去分寸?James认为,一个人如果能够得到足够和积极的关注,就不会刻意捣乱来寻求关注,除非孩子尚处于建立信任的尝试阶段:你是不是真的喜欢我?

“温情轰炸”的练习如果成功进行下去,可以打破亲子之间相互对垒、相互控制的模式,重新开启一段良好互动的交往节奏。

放弃一味忍耐,用“心”设置新界限

靠一味忍耐,不会让渴望修复关心的父母达成所愿。那么多想和孩子重新走在一起,但是最终无可奈何地选择暂时分开的父母们一定深有同感:相爱容易,相处太难。

“我知道以前对孩子管束太多,孩子想买文具、想看电视、想玩手机,我有太多限制,现在我希望她更快乐一点,所以总是满足她提出的需要。可是,我实在受不了了,看到她浪费金钱、无节制地看电视、玩手机,我又发脾气了,差点揍了她。”一位父亲表示,在修复与倒退之间他常常进退维谷。

所有人都需要界限,包括受伤的孩子。想要通过“忍耐”重新开启一段关系,你很容易遇到这个挑战:我真的忍受不了了!我受够了!我要发火了!

资深心理咨询师菲利帕·佩里有一个建议,在忍耐没有达到极限之前,你要设下界限,这对双方都有好处,因为失去控制力的你很可能大喊大叫,吓坏孩子,把好不容易培养的气氛给破坏掉。

不过设置界限,大可不必像个铁面无私的法律人士,佩里的建议是,我们该界定的不是孩子的行为,而是我们自己的感受。比如你不喜欢孩子玩你的手机,你可以在忍耐没有达到极限之前就告诉孩子:“不好意思,我真的不喜欢别人玩我的手机,你可以玩这些东西。”而不是我们惯常爱说的:“早就告诉你不要碰我的手机,你为什么就是不听?”这种指责性的语言很容易激发孩子的反抗,和你开展起谁对谁错的历史大清算。

不评判孩子,不要给孩子贴上各种“无能”、“差劲”、“不听话”等标签,描述父母自己的感受,说出“我”想要什么,理解孩子发生了什么事情,尝试去理清孩子做出每一步背后的感受和想法,经过反复的谈论,面对问题,父母可以和孩子一起进行头脑风暴。

“当每个人分享的是自己的感受,而不是假装一切都是为了某个理由时,协商往往会变得更容易。”这是佩里送给父母们的建议。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司