- +1

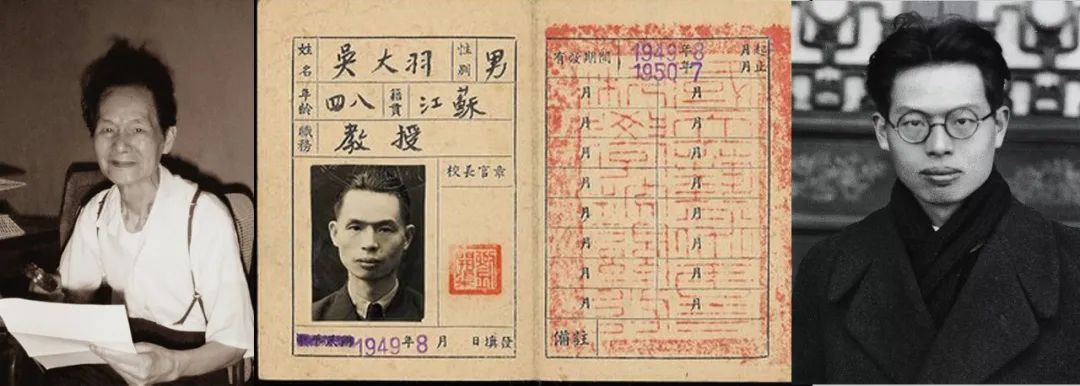

寻找丁天缺① 与恩师吴大羽 | 艺术栗子

原创 点击关注→ 艺术栗子

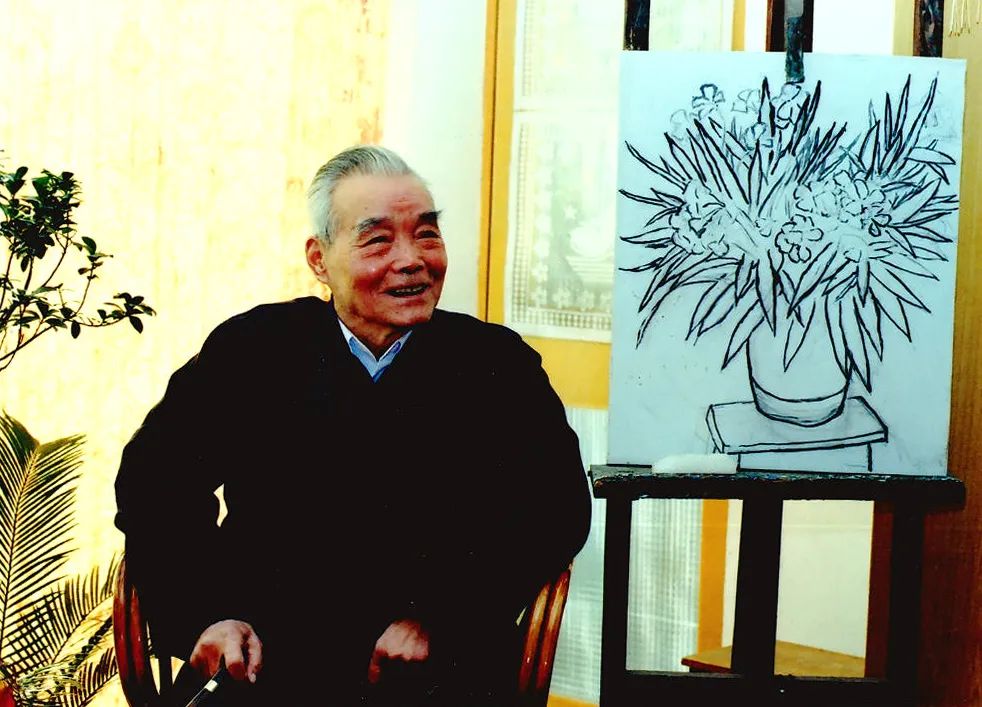

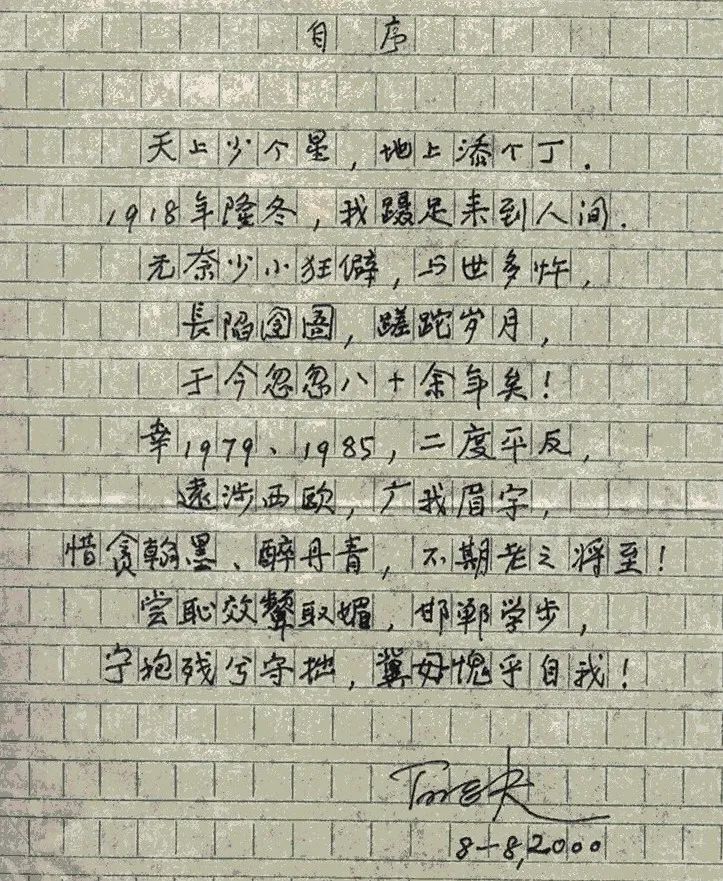

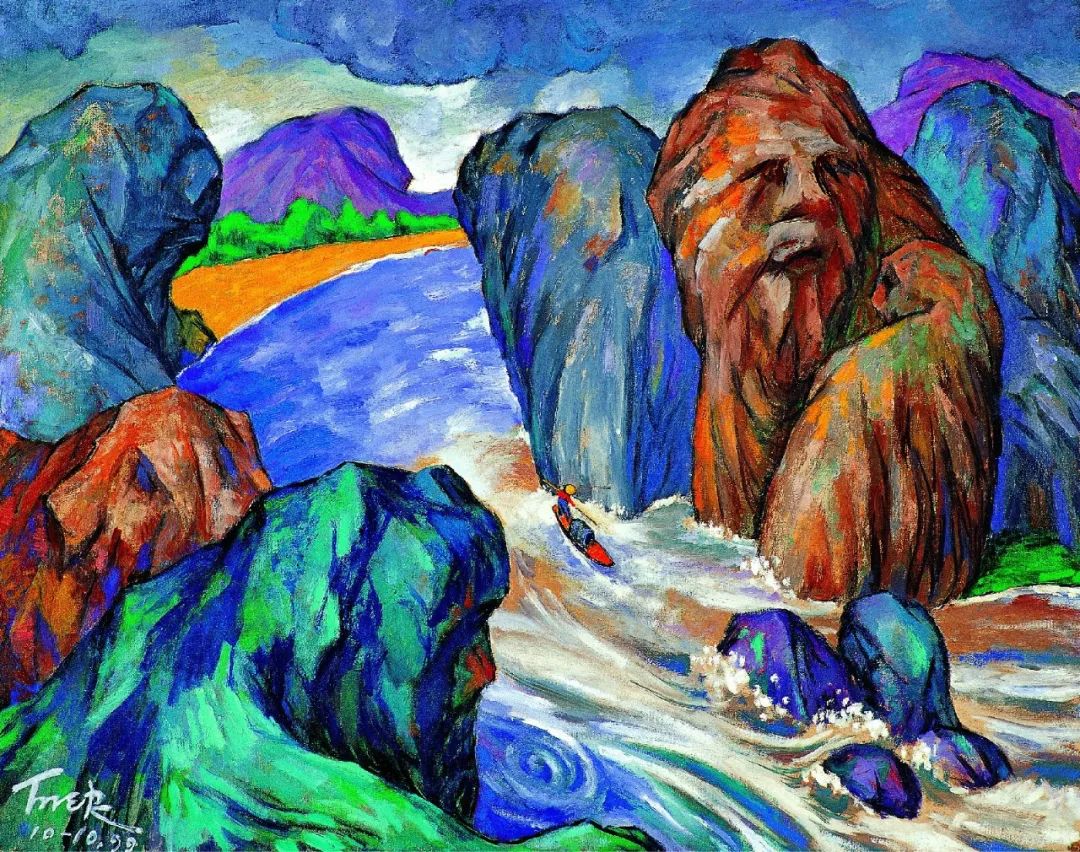

在中国近现代美术史上,有无数个“老头”,丁天缺是谁?“我这个老头,经历的事情和树根一样多,但实际上,我觉得自己这辈子就只做成了两件事:85岁时办了画展,72岁时和老伴结婚。”

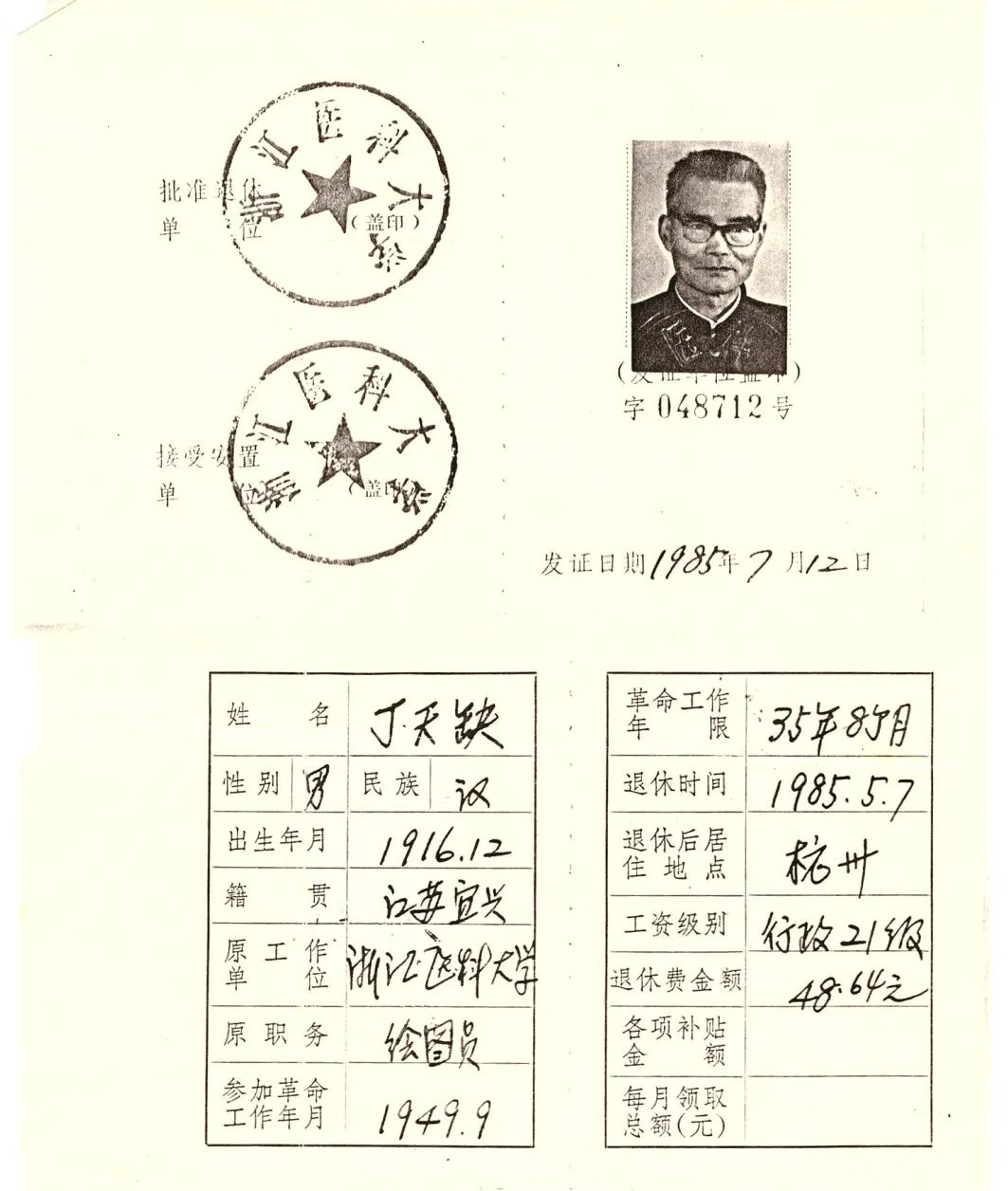

丁天缺(1916-2013)

生于乱世、几进几出杭州国立艺专(现中国美术学院)、蒙冤坐牢30载……丁天缺的艺术人生并非如他所讲的这般云淡清风。很长一段时间,他仿佛“失踪”了。朱德群说因为丁天缺运气差,那么运气到底有多差?

01

梦开始的地方

丁天缺的恩师吴大羽,同学赵无极、朱德群、吴冠中,现如今都是艺术界响当当的先驱。他们的艺术教育和创作推动了美术史的进程,同时也丰满了一个时代的历史。2000年,在潘公凯、许江等后辈的支持下,85岁的丁天缺在母校中国美术学院举办第一个个展,朱德群专程从法国回来看画展:“我说真的,今天国内能画油画的,只有您一人,只是您的运气太差。”

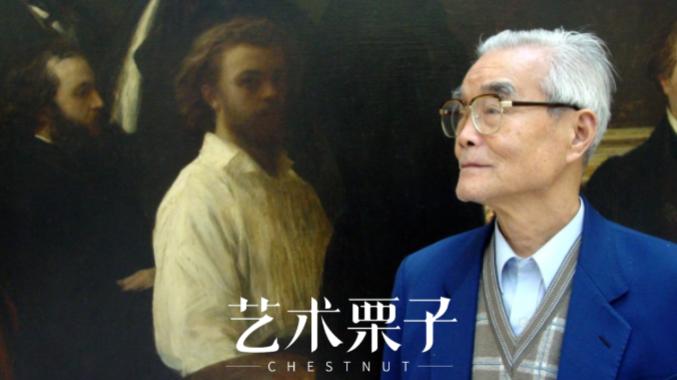

丁天缺在画作前 2007年

在当年杭州国立艺专赵无极、吴冠中一辈的同学中,丁天缺是老大级的人物,一位响当当的“带头大哥”。世事难料,如果不是20世纪50年代起蒙冤坐牢30年,或许早已是另一番景象。他一半时间坐牢,一半时间画画。艰苦的铁窗生活,他却翻译了《毕加索》,把现代派艺术介绍到中国。这就是丁天缺。

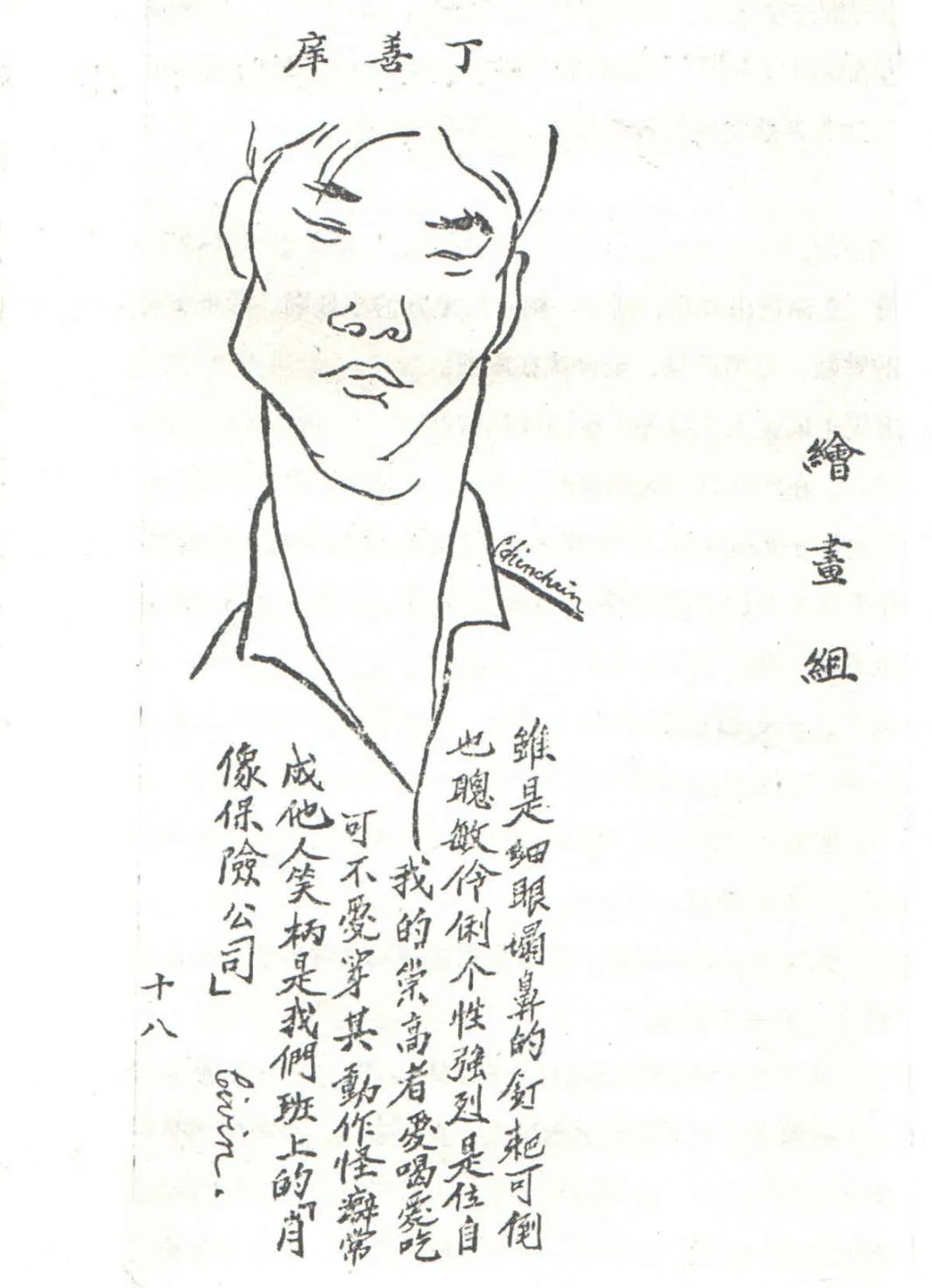

毕业纪念册上的自画像

在为数不多的对丁天缺的描述中,许江有着这样一段文字:“第一次见到丁天缺先生,是在1985年春天的赵无极讲习班上。他方脸、浓眉、双目炯炯有神、腰身挺拔、流盼之间自有一股锐气。声音沙哑,却出言铿锵,决意果断。当时并不知是谁,只觉得在赵先生身边挺挺地立着,仿佛一种呵护的意思,在那年代韬晦自保、呐言敏行的环境中,丁先生身上竟有一种洒然之风。”

中国美术学院李秀勤教授创作的丁天缺雕塑作品

无论经历颠沛流离还是命运沉浮,带着这种洒然的天性,丁天缺始终没有放弃对艺术的向往和期待,以及对他所尊敬的老师的忠诚和崇敬。这位老师就是吴大羽。

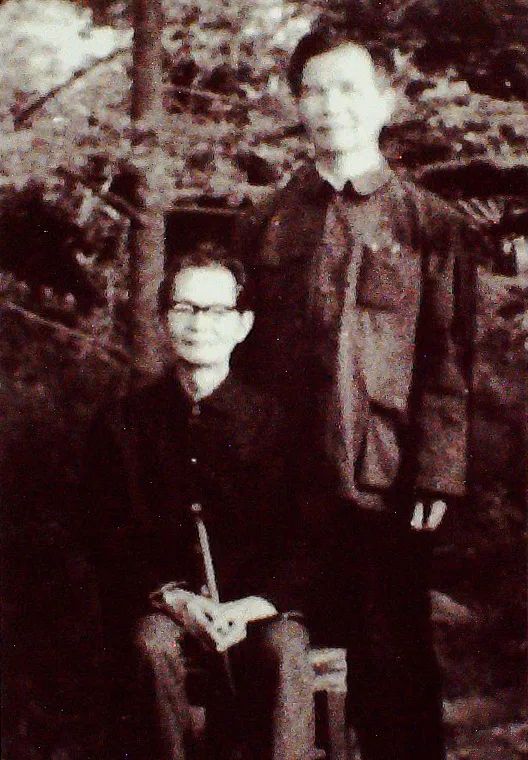

2015年,“被遗忘的星”吴大羽在湮没数十年后,重新回到历史的聚光灯下。由此也掀起了寻找更多20世纪“被遗忘的星”的热潮。丁天缺不仅师从吴大羽,而且是后者多年的助教,亦师亦友。他们都是现代绘画色彩中心论的坚定倡导者,从战火纷飞的年代,到漫长的监狱牢房,时间在二人的生命中留下印记。

20世纪80年代与恩师吴大羽的合影

《梦里孤山》一书是丁天缺的自传。孤山是杭州西湖上最大的一座岛,也是杭州国立艺专的诞生地。作为梦开始的地方,也是梦的栖息地,所有的故事都从这座小岛开始。

02

第一次见到吴大羽

1916年,丁天缺出生在江苏宜兴,他是家里的老大。与所有中国父亲的想法一样,读书是为了升官发财。所以,父亲特地叮嘱有三门课不用上——图画、体育、音乐(在传统观念中,这样的课程与升官发财无关)。然而,丁天缺却悄悄拿起画笔:“大概我这一生的许多奇怪事情就是从这个时候开始的。”

少时的居所 2007年

1935年,父亲安排丁天缺参加杭州新开办的航空学校考试。到杭州,游西湖,在孤山走进哈同花园,看到国立艺专考前进修班的学员在做图画作业。那是他第一次亲眼见到什么是木炭画,深深为之吸引,立刻报名应考,“把父亲的希望全抛到了脑后”。

那次招生的总名额是46名,而报考的却有400多人,差不多是10个人里才录取一名。第二天考口试,考场是一个大教室,正面一长排盖着白布的桌子,主试的人员一字排开来坐着。后来才知道正中间坐着的是校长林风眠,左右分别是教务长林文铮、绘画系主任吴大羽,再两边是雕塑系主任刘开渠、图案系主任雷圭元和音乐系主任李树化。这是丁天缺第一次见到吴大羽。

8月18日,《中央日报》和《申报》公布国立艺专录取新生名单,丁天缺的名字位列其中。秋入校,与朱德群、朱瑞序(朱膺)、闵希文、涂世骧(涂克)等人为高职部同学,同一寝室的同学有同乡堵兆康和常州的庄亚泉。第一学年结束,丁天缺成绩名列前茅。学年结束时的成绩展览会上,独有他一人展出3幅作品。

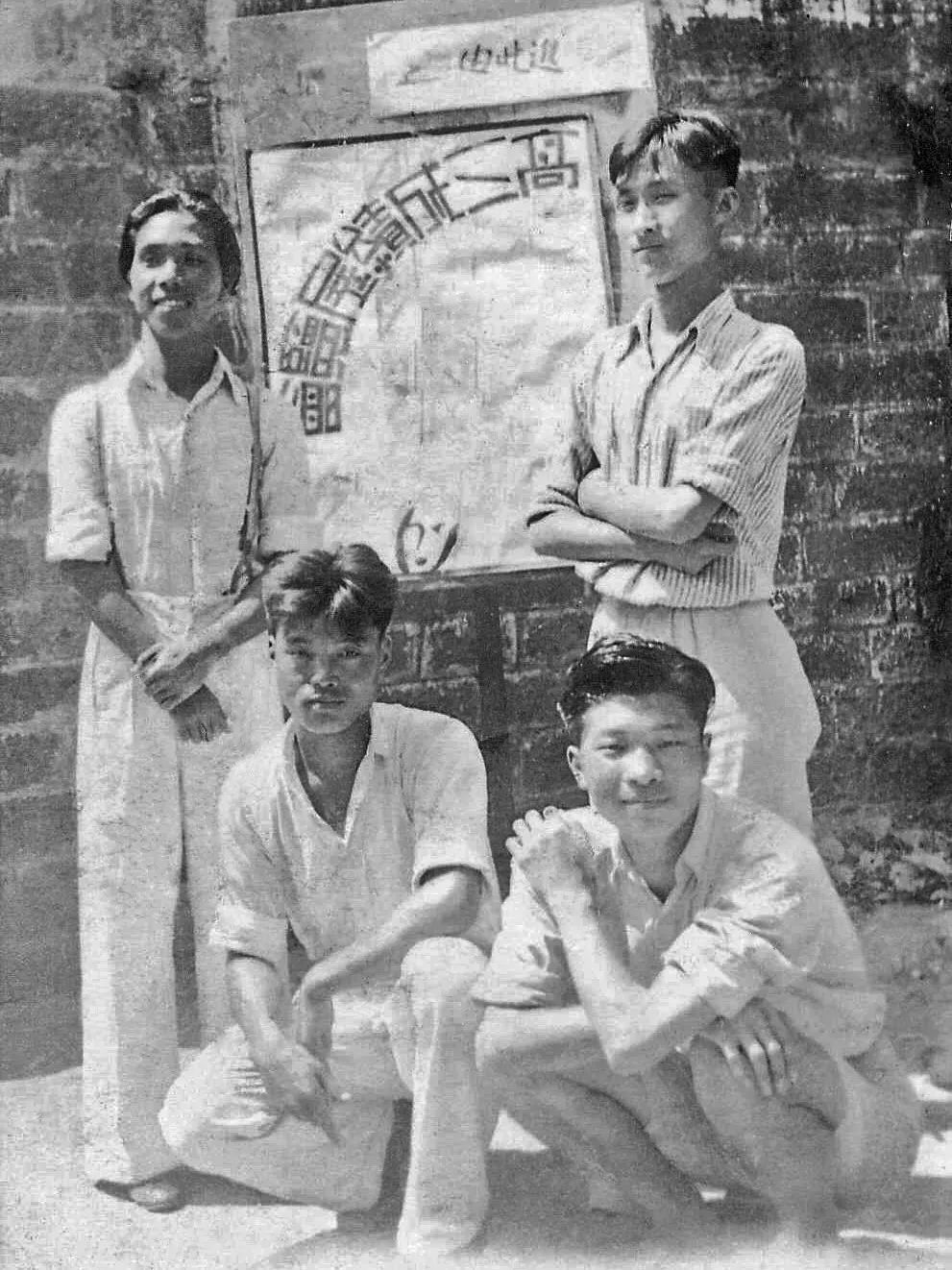

高职班B班全体同学划船外出写生 1936年

中国美术学院60周年校庆合影 1988年

后排:张所家(左一)、赵无萱(左二)、陈岩(左三)、周宁(左四)、孙胜和(左五)、韩枫(左六)、应骊(左七)陈守义(左七)、孙菁(左八)、韩勇鸣(左九)、赵燕(左十)、高亚加(右四)、刘正(右三)、谷文达(右二)、王忠义(右一)

前排:吴绍珍(左一)、张一弓(左二)、丁天缺(左三)、赵宗藻(左四)、邓白(左五)、王德威(左六)、黎冰鸿(左七)赵无极(左八)、程国新(右四)、严林奇(右三)

1936年,读二年级的时候,主科教师突然换成了吴大羽。吴大羽是全校最严格、最负名望的教授,刘开渠、雷圭元在建校初期都做过他的助教,这不禁让丁天缺有些恐慌。吴大羽上课有自己的规矩:8点准时进教室,一连4节课,连课间休息也不离开。因此,同学们早餐连稀饭也不敢喝,只怕一连4小时会憋不住尿。

吴大羽说过:“画风景易,画风光难,而我们所要画的正是风光,不是风景。”风景是具象的,只要不是瞎子,能花工夫,都画得出来;但风光却是抽象的。风景必须渗透我们的感情,才能发觉风光,捕捉风光,以此下笔,风景画才能具有生命,才能把普通随处可见的景物,画成出神入化的风光来。

合影 1938年

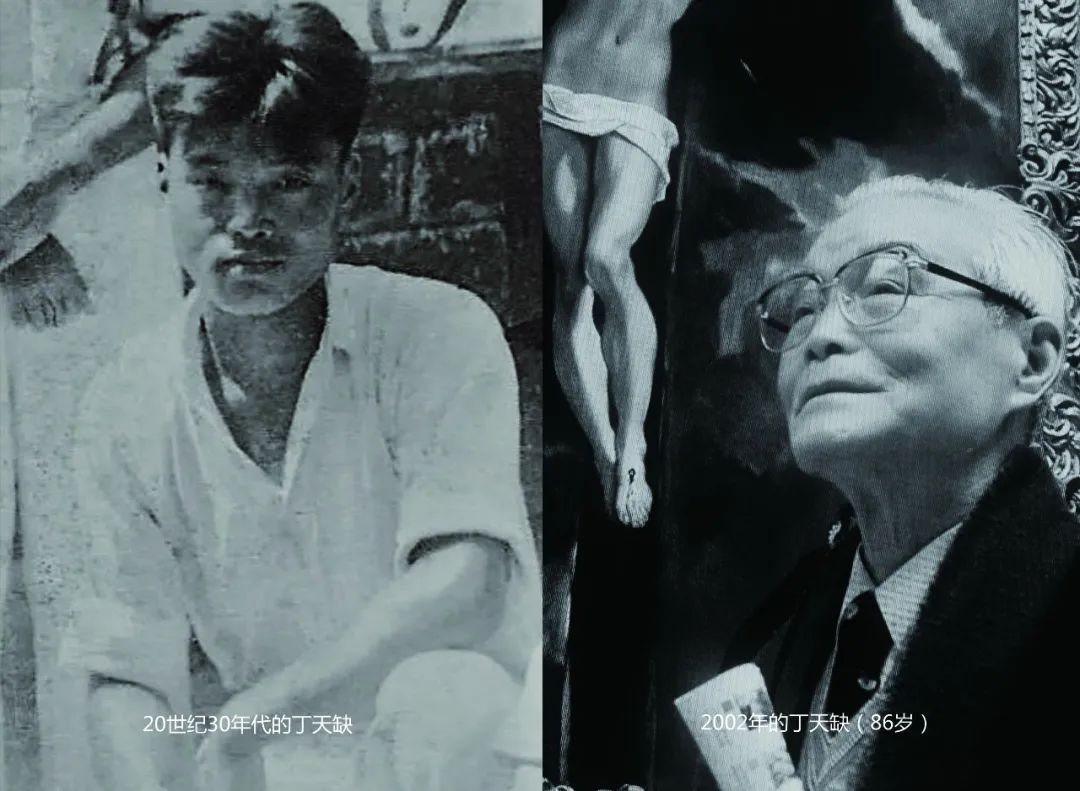

1938年的丁天缺与2002年的丁天缺

此时,被绘画“死方法”困住的丁天缺,仿佛找到了打开新世界的钥匙:懂得作画的技法,不是出于陈套,而是自我观察自然所得的表现手法。绘画的新天地正在向他开启。

03

颠沛流离的战争年代

1937年,随着“七七事变”爆发,中日正式开战。自此,中国院校开始了战火纷飞中的颠沛流离。

12月中旬,杭州国立艺专奉命转移至江西贵溪龙虎山。1938年迁湖南,国立杭州艺专与国立北平艺专合并,改称国立艺专,正式迁校沅陵。“当我们到沅陵时,北平艺专的师生已先到了,全校只有10多名教职员工,学生还不到30名,校产几乎等于零。跟杭州艺专来比,真是小巫见大巫。”

沅陵留影

合并后设立校务委员会,林风眠为主任委员,赵太侔和常书鸿为委员。这一设置加上其他多方面的原因,令两校风波不断。最终,林风眠前后两次辞职,最后被迫一走了之,隐居重庆埋头艺术创作。而其中的插曲就是,林风眠为了严肃校纪,以吴大羽擅自离校之由,予以解聘。

一时间同学们都感到惊奇,议论纷纷。他们在法留学时便是好朋友,又共同协力创办国立艺术院,甚至在资金周转不灵时,曾有金钱往来,为什么正当这兵荒马乱之际,竟因此小事而“首开杀戒”呢?

6月,废校务委员制,恢复校长制,委派著名美术史学家滕固为校长,整顿学校。滕固为人正直朴质,热心于艺术教育工作,为人处事,宽宏大度,颇有学者之风。

1939 年摄于昆明

后排左起:丁天缺、凌绍夔、江焕堂、蔡福天;前者为闵希文

1939年2月底,国立艺专师生分批迁移抵达昆明。本以为这是新的开始,一切将回到教学的正轨之中,没想到是命运的再次轮回。

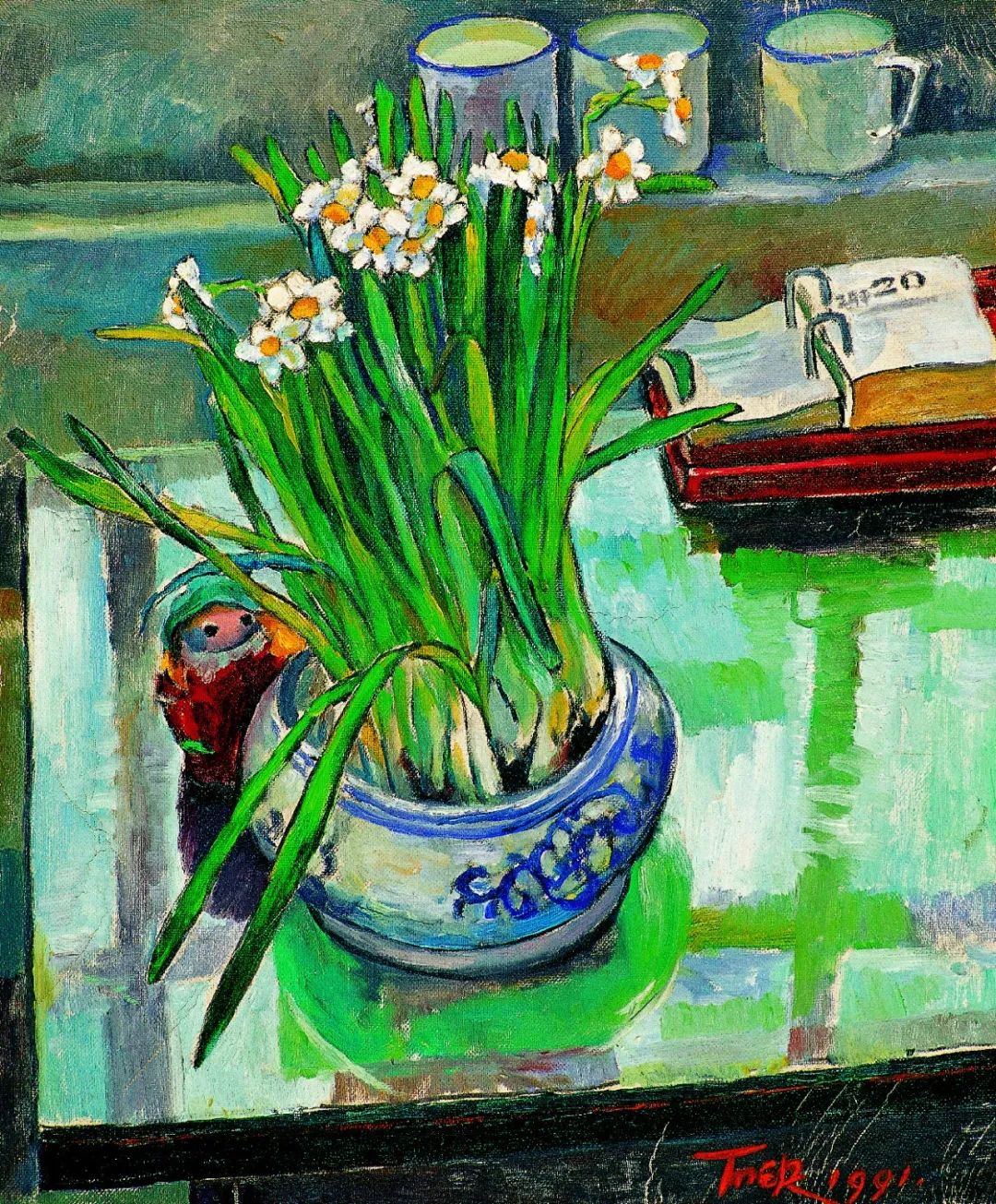

丁天缺与闵希文、高冠华等6人在昆明举办捐募寒衣画展,滕固热情地介绍交通银行行长张家璈以25元购买丁天缺小幅油画《静物瓶花》,又介绍于斌大主教,以100元高价买下油画《大悲爱》。于斌对其颇为器重,还想帮助他去美国深造,条件是必须信奉天主教,被丁天缺婉言谢绝。

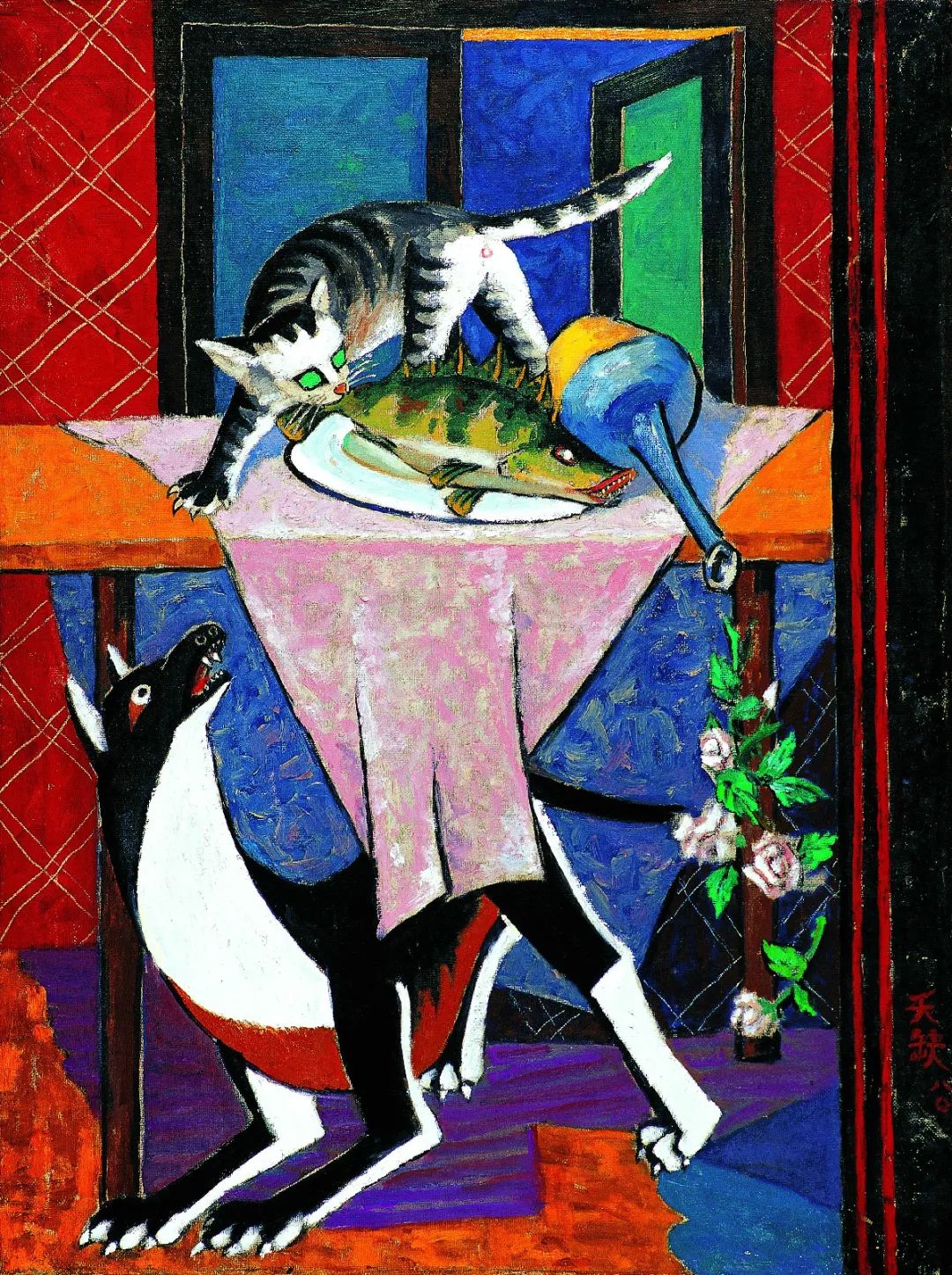

《岁朝》 1991

当方干民建议敦聘吴大羽返校任教,滕固安排丁天缺前往奔走之时,他内心雀跃不已。然而出于诸种原因,滕固食言,并未请吴大羽回校,此事令丁天缺颇感委屈。

在那次因为食言而引发的争吵中,滕固说:“后来我问方先生,吴先生不来,行吗?方先生给我出了个主意,说如果到上海去请关良先生,就不成问题,因为关良先生资格还算老,脾气很随和,有百利而无一弊。我在多方考虑之下,遂决定不请吴先生。希望你体谅我办学的苦心!”

这段话让丁天缺顿时瘫了下来,一屁股坐在旁边的一张椅子里,默不作声。仿佛直到24岁这个年纪,才真正亲历世事无常。

在那段时间,被毁掉的何止这6幅油画,丁天缺自己的众多作品也毁于一旦,其中还包括1940年重庆展出、被庞薰琹大加赞赏的一批作品。在那个身陷囹圄、身不由己的年代,痛在心却无能为力。

《窗前偶见》 1991

或许在经历多次动荡后,人已经倦了。1940年春夏之交,吴大羽携夫人和女儿绕道香港回沪,从此闭门谢客,“徒效陶潜之隐,坚守孤洁”,直到抗战胜利。

此时的丁天缺,方才25岁,因为特殊原因被学校开除后,滕固为他做了妥善安排。自此,开始了辗转各地的教书生涯。直至1947年,在方干民、丁天缺的斡旋下,校长汪日章聘请吴大羽担任教授兼西画组主任。

学校设立大羽教室,全班学生26名,有曹增明、刘江(刘佛庵)、张功慤等。吴大羽常住上海,往返沪杭之间授课,由丁天缺担任助教,主持日常教学活动。当时流传着一句笑话,说丁天缺既不像助教,又不像讲师,更不像教授,枉论系主任了。那简直是姜太公的乘骑“四不像”。

与徐祖瑛、侄女丁韵秋(中)

在中国美术馆圆厅“这里-那里”群展 2006年

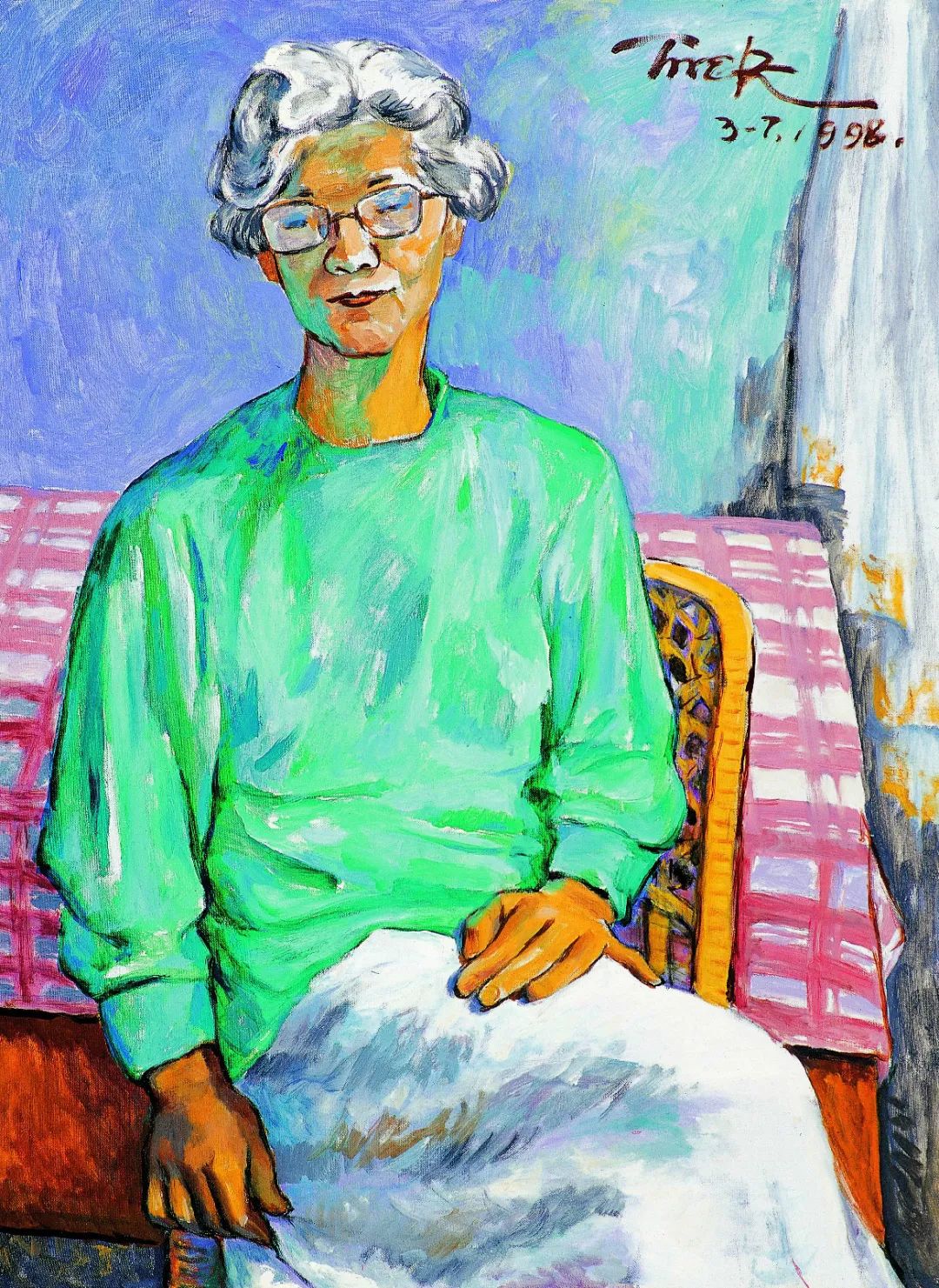

《半个世纪的画像》 1998

从读书到参加工作,直至1948年,33岁的丁天缺终于可以安静地画画了。以古代神话故事七仙女与女郎故事为题材,创作大幅油画《池畔浴女图》,与另一幅少女肖像参加学校主办的师生作品展览会,引起热议。这一年,赵无极携妻子谢景兰赴法国深造;丁天缺遇到了徐祖瑛,并绘制《徐祖瑛》肖像,此后失散数十年,直至72岁方成婚。

04

永久的离别

1950年,国立艺专改名成为中央美术学院华东分院。9月26日,校长刘开渠正式解聘吴大羽,理由是:“教员吴大羽,因艺术表现趋向形式主义,作风特异,不合新教学方针之要求,亦未排课;吴且经常留居上海,不返校参加教职员学习生活,绝无求取进步之意愿。”吴大羽马上写信给教育部长马叙伦申诉陈情,但没有答复。从此失去工作,困居沪上。

时任林风眠助教的苏天赐曾多次提到:“在1950年那一年,从批判我和吴大羽开始,解聘了吴大羽,接着送我去政治研究院,随后是逮捕丁天缺和另一名学生,几个教师轮番做裘沙(当时名字是裘伯浒)的工作,施加重压,使他上台控诉林风眠对他艺术思想的毒害……”(苏天赐致谭雪生夫妇信,2000年12月25日,《苏天赐文集》第二卷,页192)当时斗争之激烈,可见一斑。

巴黎个展上与黄岗兄弟(蔡元培外孙)合影 2002年

这一年的丁天缺,年仅35岁。他刚走过而立之年的一生,除了在家乡宜兴的那段日子,仿佛始终在磨难中度过,这与他的恩师吴大羽有着惊人的相似。

1980年代,吴大羽与丁天缺一起迎来了“春天”。吴大羽任上海油雕院副院长,并以色彩印象主义的静物画风影响了上海早期的抽象绘画,由此声誉再起。丁天缺得到初步平反,他以60岁高龄在《美术译丛》做临时工。

《美术译丛》

他译介了大量有关印象派、立体主义等现代绘画的文字,以及有关现代绘画色彩理论的文章。比如,科恩夫人于1981年在中央美院的演讲稿《二十世纪精神:超越视觉形象》,法国理论家让·克莱的《色彩论》《色彩赢得了独立》,拉缪茨的《现代绘画的先驱——塞尚》《塞尚的模样》,以及一些有关毕加索的译文。

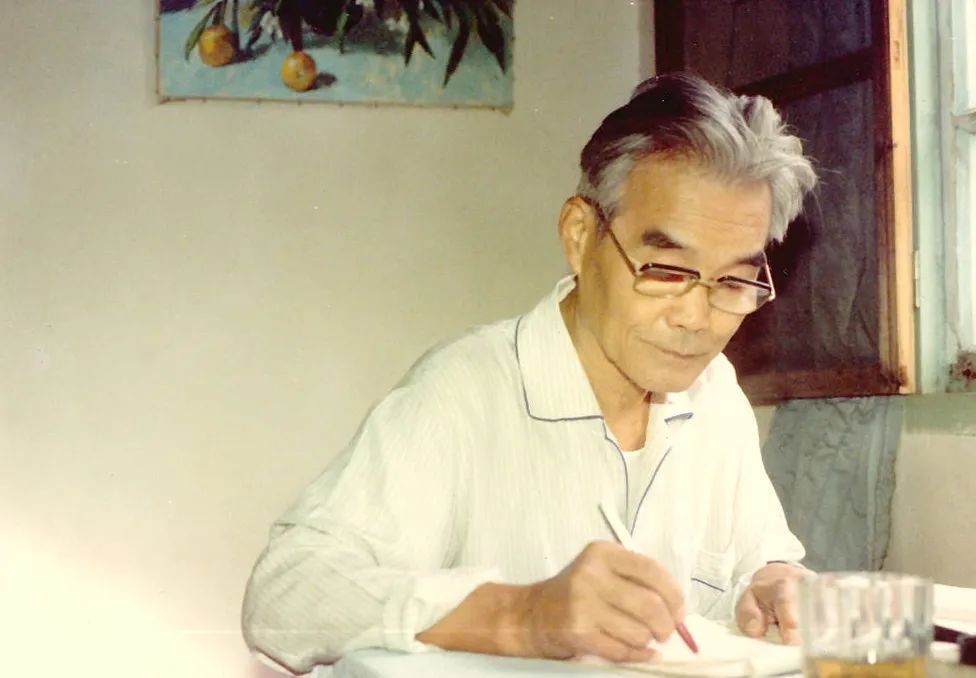

丁天缺工作照 2005年

无论何时,他从未放弃对艺术的梦想,写诗、翻译、画画……1988 年元旦,吴大羽逝世。此后,丁天缺心里空落落的:“吴先生的悼词是我写的。我这一辈子认认真真崇拜过一个人,就是吴大羽先生。他是个很了不起的艺术家。”

《人生》 1999

他们是“印象派”静物画和色彩表现主义实践的开拓者,也是人生旅途上的同路人。由于历史上的诸多原因,有太多被湮没掉的人,寻找他们不仅是正视一段历史,也是找到我们丢失的一段文脉。

参考资料:

1.丁韵秋编《梦里孤山》

2.朱其《丁天缺:中国现代表现主义绘画“失踪者”》

3.石建邦编著《丁天缺诗词集》

4.石建邦编写《丁天缺艺术年表》

鸣谢:

丁韵秋女士、石建邦先生

文字|张火火

监制|顾博

图片|丁韵秋

往期阅读

两周!重磅文物大展限时供应、巴塞尔艺术展遇到黑客、北京两家艺术场馆闭馆、从昌迪加尔椅聊起的展览 | 晚安栗子

面对新一轮防控,用什么姿势看艺术?金秋十月看北京顺义、拍卖史上最贵球鞋诞生、博物馆被迫成人网站开展 | 晚安栗子

联系我们

商务微信|artchestnut001

商务邮箱|artchestnut@126.com

《艺术栗子》媒体矩阵

人民日报 澎湃 今日头条 网易

腾讯 百度新闻 艺术头条 微博 搜狐

抖音 小红书 bilibili 视频号

关注公众号

原标题:《寻找丁天缺 ① 与恩师吴大羽 | 艺术栗子》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司