- +1

张仲礼在1958:做美国的“中国通”还是新中国的研究员

博士时期

1958年的大部分时光,张仲礼先生都是在美国度过的。

这一年2月11日,张先生给费正清写了一封信,为的是推荐那时还是华盛顿大学经济系博士毕业生的马若孟(Ramon H. Myers)到哈佛去。其实这时张先生已决计返回祖国了,只是信里不曾提也不便提。马若孟比张先生年轻十岁,后来成为挺有声望的中国问题专家,并在2015年11月,晚于张先生将近两个月去世。

1958年,是张先生再次赴美求学的第十个年头,他拿到博士学位也已经五年了。三年前,他的博士论文《中国绅士》由华盛顿大学出版社出版,为该社“亚洲丛刊”的第三种,这为他带来了巨大声誉,也帮助他得到了教职。此时的张先生正在西雅图的华盛顿大学经济系执教,讲经济学原理,讲美国工业结构,也讲远东经济问题,还接替先行回到大陆的同事吴大琨讲授中国经济史;同时也仍然参与他攻读学位时所在的华大远东暨苏联研究所(Far Eastern and Russian Institute at the University of Washington)的研究工作,一方面继续对中国绅士的收入状况开展研究,另一方面则一直参与整理、翻译太平天国文献,为英语学界提供相关科研资料。

我们对那时候的张先生所知不多。只知道他在攻读博士学位与工作期间,由于获得了美国社会科学研究理事会(Social Science Research Council)的资金支助,拜访过许多大学的知名学者。而且华大当时是美西汉学重镇,旅美的不少华裔学者聚集于此,张先生和他们都称得上是熟识的。张先生在著作中征引过萧公权的学术手稿,与李方桂也不无过从,其他像吴大琨、吴相湘、杨懋春、杨庆堃、刘子健、施友忠等人都与张先生颇有交往。可惜后来的人生路径各自异趋,好多先生要么没有留下回忆文字,要么基本上很少提及张先生,这让我们对张先生此一阶段学行经历的了解极其有限。长期以来,我们了解到的都是作为“议案大王”的张先生,而对他的留学经历与早期学术生涯所知甚少。

目前可以确知的是,张先生中国绅士研究这一主题即是在梅谷指导下选定的。当时远东所制定了抱负宏大的研究计划,像19世纪中国乡村问题就派给了萧公权。对19世纪上层阶级的政治、经济、社会地位进行考察也是研究内容之一。据张先生说,《中国绅士》出版前,梅谷花了很大力气来帮他修改,以至于当时远东所的所长暗示张先生是否应将此书与导师联署出版。张先生对此很不以为然,以后间或会抱怨美国人常有利用中国学者之事,甚至中国学者作出的研究成果被美国教授据为己有,吃了闷亏。张先生是留美学生中的佼佼者,然而寄人篱下,总难逃这样那样的困扰。

张先生提到的那位所长是戴德华(George Taylor),其实梅谷与戴德华的关系并不算密切,后来二人闹矛盾,梅谷遂移席乔治华盛顿大学。好在梅谷对张先生始终十分友善,赞同出版张先生署名的两部著作,在自己主编的《太平天国文献集》(The Taiping Rebellion: History and Documents ,Seattle: University of Washington Press, 1966)的封面上也不忘标注合作者张仲礼的大名,这本书的前言中,梅谷感谢的第一个人就是张先生,说他全面的学识和对资料悉心鉴别、翻译与注释,为这项工作做出了宝贵的贡献。除文字工作以外,张先生还为华大太平天国研究项目的团队建设进过心力,是梅谷的好帮手。在向费正清推荐马若孟之前,他还曾试图介绍马若孟加盟远东所。总的来看,梅谷与张先生师生二人应当相处融洽,张先生晚年对梅谷还有深情的回忆。

何炳棣的批评

梅谷还有一次代张先生“受过”的经历,这与另一位史家何炳棣有关。事情是围绕张先生的中国绅士研究而起的。1956年,费正清举办了一场为期一周的小型中国近代经济史研讨会,时间是8月30日至9月5日,地点在新罕布什尔州拉科尼亚(Laconia)的一个度假村。参会者达二十人次,华人有何廉、杨联陞、何炳棣、房兆楹、刘广京、王念祖、周舜萃等人,西人也有十余位。许多人都与费正清的项目有关。梅谷出席了这次会议,张先生提交了论文但没有与会。

这是场“颇为热闹”的讨论会,连杨联陞都认为“有相当收获”,可是一贯直言的何炳棣指出,其中只有两篇论文水平够格。会议共收到了八篇论文。按照会议议程要求,文章由指定评论员阐述要点,并提出批评意见,然后再由作者答辩,并进一步和其他与会者交换意见。张先生提交的是题为《传统中国的收入分配和投资(储蓄)模式》(“Distribution of Income and the Savings-Investment Pattern in Traditional China”)的短篇论文,应该是对《中国绅士的收入》相关论点的提炼。由于他的缺席,梅谷便代替他进行作者答辩。

何炳棣在这次会上根本否定了张先生有关绅士的定义以及其基本数据的推算,他凭借自己调查中国人口数量的经验,认为张先生这项研究并不成立,于是发难抨击:“基本数据既如此残缺,绅士的定义又如此欠通,怎能严肃地进行绅士收入的研究?”

何炳棣觉得顾问何廉赞同了他的意见,不过他的主张显然没有获得争论对手的认可,张先生的相关研究一直持续到1958年11月底,梅谷在几年后张先生离开美国的情况下坚持将《中国绅士的收入》仍放在华大“亚洲丛刊”中发行。这导致何炳棣晚出的专著《明清社会史论》对张先生的观点有多处批评。在那本书里,何炳棣起先只是隐讳地提到“某位现代作者”,然后终于忍不住点了名,所批评的还是定义的准确性与数据的有效性这两点。何炳棣虽然承认张先生“研究这个课题远比前人广泛”,却认为其结论“是相当令人怀疑的”(用徐泓教授译文)。至于张先生对绅士财产的估算,何炳棣根本不予采纳。

何炳棣的这一系列批评,张先生应该是心知肚明的,《中国绅士的收入》中梅谷的前言与著者自序均对数据准确性问题作了辩解。但由于原始会议资料迄未公布,故而学界似乎并不知晓张先生本人是否曾对此作出系统的正面回应。同样对张先生(有关国民收入)的数据有批评性意见的是匈牙利学者亚历山大·埃克斯坦(Alexander Eckstein),他是那次会议的主席,刚刚加入费正清团队不久。张先生在《中国绅士的收入》序言中感谢过他,可见他们后续有所交流。张先生没有提及何炳棣。何炳棣认为自己的评论使得这次会议“原计划要出版的论文集无声无息地终于流产了”,而费正清给出了一个解释是:会议涉及的问题过于宽泛,因此没有专门的论文集问世。不过,张先生与会务组的通信似乎显示原来确实是想要编辑论文集的。本文开头提到1958年张先生给费正清的那封信,仍在讨论论文集的具体事宜。

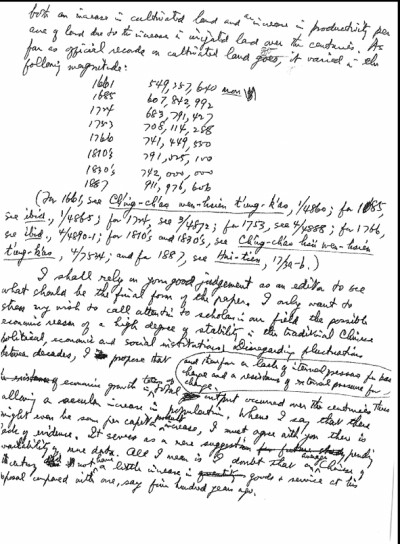

在另一封给埃克斯坦的信中,张先生感谢了他直言不讳的批评,并说会遵照他作为一名编者的判断来修改自己的论文形式。张先生承认,对18、19世纪中国国民经济数据作出统计是困难的,不过他在论文修订本中增加了一些例证以弥补这一缺憾。另一方面,他又条列了从顺治十八年(1661)至光绪十三年(1887)几个年份的耕地面积数据,并认为官书中的记录是可信的。这种观点,对于将还原“丁”、“亩”两个概念的真正涵义为赋税单位的学术创见视作毕生重要成就之一的何炳棣来说,显然是无法接受的,而张先生持之甚坚。

这封信1957年3月14日起草,18日发了出去。而梅谷肯定是全然支持张先生的,在编辑出版《中国绅士的收入》的时候,他把张先生一封与上述信函部分内容相似的信件的主体增补了进去。那封信给人的感觉就像是针对何炳棣的。

梅谷作为与何炳棣辩论的主角,可能招架不住何炳棣猛烈的“炮火”,费正清甚至为了避免过度争执,不得不决定由梅谷与何炳棣分别向会议顾问进行陈述。顾问之一的西蒙·库兹涅茨(Simon S. Kuznets),后来获得了1971年诺贝尔经济学奖,据说他对王念祖的论文给予了“有力的辩护”;而对于中国绅士的收入问题,他从前是支持张先生进行此项研究的,可惜我们不太清楚他在这次讨论会上作何表示。多年以后,何炳棣仍然对没能当面驳斥论战对手耿耿于怀,在回忆录中写了一笔:“这时张尚未回上海任上海社会科学院中的要职,不知何以将论文由实际主持华大远东中心教研的麦寇教授代为宣读。”

张先生是1956年7月初才收到费正清有关这次会议的正式邀请的,并被要求在8月1日前提交论文,时间安排非常紧凑。7月11日张先生接受了邀请,随后提交了论文。但在8月2日,他即告知费正清和埃克斯坦,自己完全由于私人原因无法参会。至于是何种私人原因,外人无从知晓。 何炳棣当然也不知道。他的回忆录除了又给梅谷冠以一个新的汉名,同时也流露出他因为对某些事情太过在意,而另外一些事太不在意,遂不经意犯了一个时代倒置的小错误:张先生并非一到上海就获擢拔至高位的。

回到祖国

其实,张先生此时虽然没有回国,但很可能已经有了这方面的打算。还是1956年,在中断联系多年以后,张先生又一次收到了父亲的来信,家事而外,他还知晓了新政权的一系列变化,甚至也知道了年初中共中央《科学技术发展远景规划》中发出的“向科学进军”的号召。本来,新中国成立后,张先生也在华大图书馆中偶尔见到的《华侨日报》等刊物中零星搜集着大陆的消息,他一开始出国留学,就没有想过要长久滞留下去,总盼着学有所成后择机报效祖国。1957年,在已经履行完上一学期的教学任务之后,张先生正式向华盛顿大学提出辞职的申请,准备回到祖国。以往对其这一关键阶段情况的了解,主要是依靠张先生简略的自述,很难有进一步的切实认识。最近本院马军研究员从郭廷以日记中摘录出部分活动记录,使我们对张先生回国前的经历能够有更多的了解。

当时的“中研院”近史所尚有如婴孩初啼,郭廷以1957年11月11日应美国国务院之邀访美,颇有为近史所打开局面的意味在内。由于华大远东所的整体风气是偏向国民党的,故而西雅图便成为郭廷以主要的落脚点。根据《郭量宇先生日记残稿》,他在到达后第二天就见到了张先生。在美期间,他不但与张先生就太平天国文献研究等学术问题和华盛顿大学远东所内情等人事问题交换过意见,还曾尝试共同制订合作计划,过从不密亦不疏。

郭廷以赴美的目的本就包含招揽人才在内,他跟萧公权说过:“中美文化合作事,财在其次,人为第一。”如果他产生为国民党延聘张先生赴台的念头,那也是题中应有之义。况且张先生不是北大系统出身,郭廷以若能把他招入麾下,会少很多顾虑。当然,二人在交往中是否正面谈及这一议题,我们不得而知。照那时的国际形势看,恐怕不容得张先生把内心的判断向交情未深的人透露;郭廷以恐怕也不会贸然提出请张先生到偏安一隅的台北政权去服务的要求,而且他也许听说过张先生1948年4月念完硕士以后曾经短期回到国民党治下的旧中国,但却报国无门的往事。

总之,郭廷以大概一开始并不知道张先生想要投奔新中国的想法,但随着交流渐深,即对张先生的动向有所耳闻。1958年1月4日,他和张先生夫妇观影闲谈,郭氏记:“张氏夫妇准备回大陆,据云为张夫人之意,就谈话情形观察,大致近真。”这一可贵的记录纵然仅为郭廷以的推测之辞,尚有待证实,但可以看出郭氏对张先生的行止确实非常关心。31日,郭氏又记与梅谷见面,说梅谷请他“转劝张仲礼先生取消回中国大陆之议”,但并未提到他自己如何应付。及至8月11日即将回台的前夕,郭廷以又会晤了包括张先生在内的华盛顿大学友人,张先生约他喝茶,据他揣摩,张先生“一时似不致即返大陆”。毫无疑问,作为一位胸怀壮志的学术领导者,郭廷以一直在观察着这名青年学人。

离美之后的郭廷以仍在密切关注着张先生的动向。11月18日,他接到郑宪函告,“知张仲礼君决返大陆”。郭廷以若有希望张先生到南港发展的心愿,至此也已然落空了。12月6日,身在台北的郭廷以强忍着重感冒带来的不适,组织近史所的青年人重新布置了所图书室,将会议室改为阅览室。他不知道,恰好是在这一天,张先生带着妻儿第一次踏上了新中国的土地。张先生在深圳看到了五星红旗,也望见了牌楼上19个醒目的红色大字:“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义!”

新中国成立伊始,就决定将争取海外学子回国服务列为一项重要方针。据保守估计,1950年前后在国外学习未归的中国留学生总数应当在5000人以上。这对于筚路蓝缕、百废待兴的人民共和国来说,不啻是一座亟待挖掘的人才宝库。开国大典之后不久,政务院文化教育委员会就召开了联席会议,决定成立直属该会的“办理留学生回国事务委员会”,体现出高层对海外人才问题的重视。

但是由于当时的冷战氛围,特别是美国国内麦卡锡主义的盛行,华人教授和留学生的自由流动受到很多限制。1951年,美国移民局颁布法令,禁止中国留学生出境,违者将罚款5000美元或判处5年以上监禁。受这种境况影响,张先生几乎得不到国内任何可靠的消息。正好他这时取得博士学位拿到教职,也便呆了下来。中国留学生的窘况持续到中美关系有所松动之后才得到改善,在1954年日内瓦中美第五次大使级会谈上,中美双方就两国平民回国问题达成协议,美国不得阻止想回国的中国人员归国。于是,在1954年底至1957年底又掀起了一股归国的小热潮,总共有400人左右回往北京。1956年1月14日,中共中央“知识分子问题会议”召开。张先生收到家信,就是在这个时期。尽管如此,像很多准备投奔新中国的知识分子一样,在从提交申请到真正离开美国的一年左右的时间里,张先生一家过得也不十分平顺,比如遇到住房和教育问题,便惹过些麻烦,或者说是迫害。但无论如何,张先生总算是迟鸿晚来了。当时绝大多数返国的海外学子都要先到北京报到后才会分配工作。1958年全年有46名留学生回到大陆,按张先生的抵达时间推测,他说不定是那一年最后一名去办理留学生回国事务委员会报到的留学归国人员。

《中国绅士的收入》一书的著者自序末署1958年12月,很可能是在月初那几天写就的。1959年元旦以后,张先生抵达上海。约在同时,梅谷为该书撰写了前言。新的研究使命在向张先生招手,他也许很难在第一时间读到梅谷的前言定稿。

正式成立只有4个月的上海社会科学院,还是一个年轻的机构,可职工已有千人左右。就在年初,上海社会科学院才应上海市委的要求,从教学机关转变为研究机关,将社会科学研究工作作为此后的总方向和工作任务。刚刚回国,张先生对上海社会科学院的建立还不知情,因为想要回到上海从事社会科学研究,于是上海市委便顺理成章将他派到了这里,成为一名正式员工。

那时候的上海社会科学院设立在圣约翰大学的旧址上(今天的万航渡路1575号),张先生等于是回到了自己母校校园里的新单位,开始新工作。这年2月,他到社科院的经济研究所报到了。上海社会科学院的建院与张先生的回国,时间上相后先,所以张先生晚年不止一次说过,他仿佛就是为了上海社会科学院才回来似的。

实际上,张先生之归国,承担了很多个人损失。除却通常提到的终身教职与优渥的收入之外,还有一个值得注意的历史背景,就是1958年美国国会通过了《国防教育法案》(National Defense Education Act)。据此法案,美国许多基金会开始大力赞助对中国的全方位调查研究,以培养为其服务的“中国通”。这其中尤以福特基金会出钱最多,华盛顿大学远东所正是在其资助下获得了大跨越式的发展。张先生决意回国,自然和这一波学术潮流无缘了。但是,成为为人作嫁的“中国通”,绝不是那一代中国知识人的普遍理想。

张先生进入上海社会科学院之初,就由经济所黄逸峰所长安排进行无锡荣氏家族企业史料的研究,后来又开始着手英美烟草公司在华企业档案的整理,一干就是四五年,直到1965年被调去参加“四清运动”。张先生没赶上“反右”,其实在准备回国的时候,梅谷就曾用费孝通被打为“右派”的例子警告过张先生,但张先生不为所动,他觉得张仲礼不是费孝通,经济学也不是社会学。可惜1966年“文革”一起,10月,张先生未能逃过冲击;他在美国时与梅谷等人合作编成的《太平天国文献集》恰好在这一年出版,包括孔飞力在内的几位学者随即撰写书评给予认真评介。遗憾的是,这位孔飞力笔下的“19世纪社会史领域的著名专家”,要捱到1971年7月方始调回上海,然后从事了七年翻译工作。打这以后,张先生的生活与工作才算是稳定了下来。遭受的所有这些,都没有消磨他为国服务的赤诚之心。1978年10月,上海社会科学院复建,张先生又回到院内工作。他1980年1月任经济研究所情报资料研究室主任,9月任经济研究所副所长;1984年1月,任上海社会科学院副院长(主持工作);1987年6月,升任院长。到了这时候,张先生才真正获得了何炳棣印象中的“上海社会科学院中的要职”,他的人生又揭开了新的华章。

(本文原题为《张仲礼在1958》,原载于2016年9月2日《文汇学人》,现标题与小标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司