- +1

魔都与新城|冯贤亮:江南不缺刚烈之气,嘉定“忠节传世”

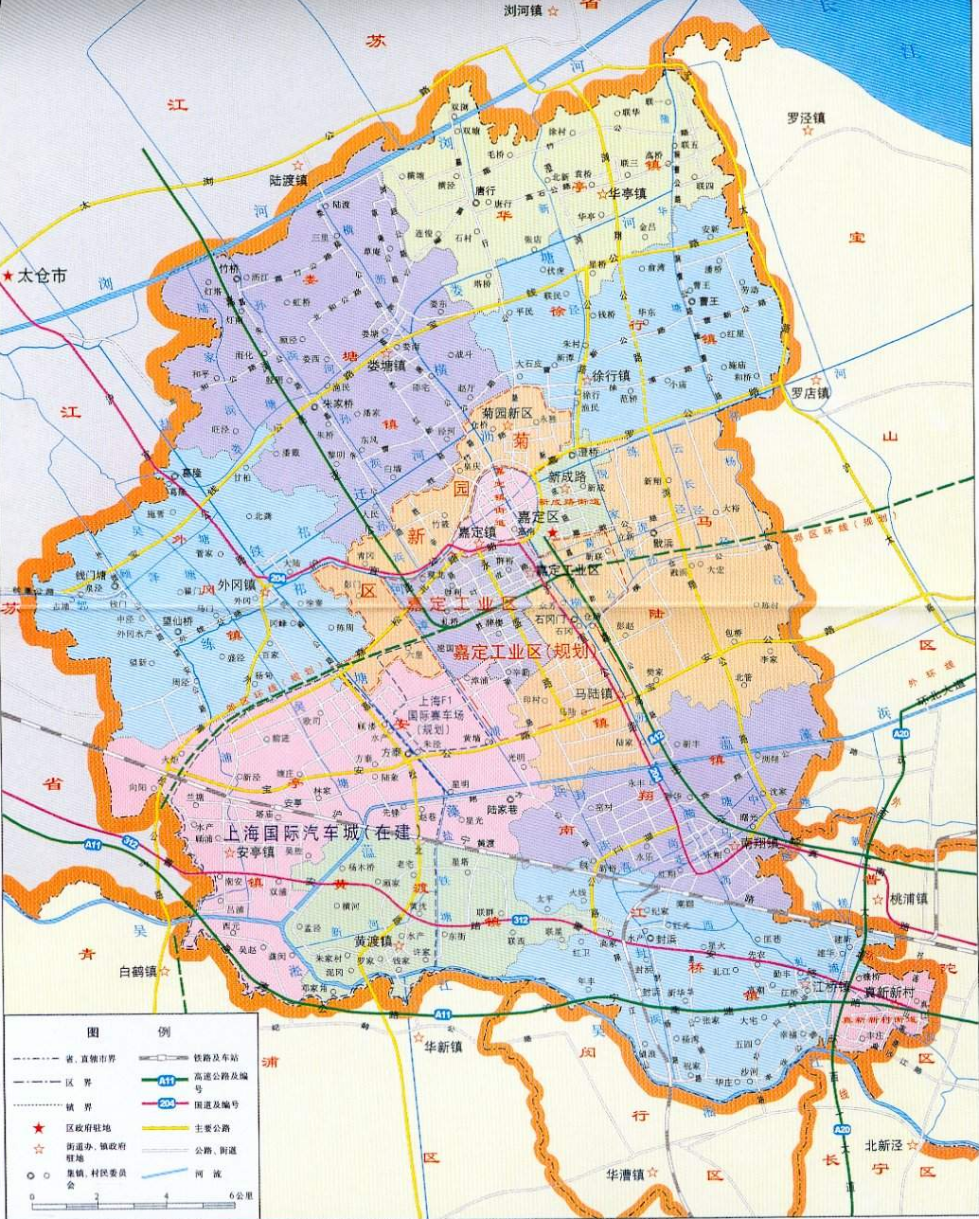

图一 现代嘉定行政区域

嘉定地区离太湖比较远,地理环境其实不是太好,相对于其他一些地方,比方说嘉兴、青浦、吴江,显得偏远一点,又因为靠近江海,是原来海岸的所在地,属于沙冈地带,土壤特性不太适合大面积种水稻。到了明清时期,这种产业格局或者生活状态得到了比较大的改变。在这样一个进程中,嘉定的社会经济和地方政治控制得到了充分发展。

所以,从宋代以来,经历元代、明代、清代的变化才形成了今天的嘉定。在这样一个长时段的变化进程当中,嘉定的社会生产、经济生活、文化思想各个方面有着多样化的呈现,这是一方面。另一方面,我们从小小的嘉定出发来看上海、看整个中国,其实可以更好地认识社会的整体变迁,感知时代变化的大势,理解那个时代以知识精英为代表的人群,他们的物质生活和文化追求,然后来重新认识嘉定在今天的江南地区、在长三角、在上海的地位和文化意义。

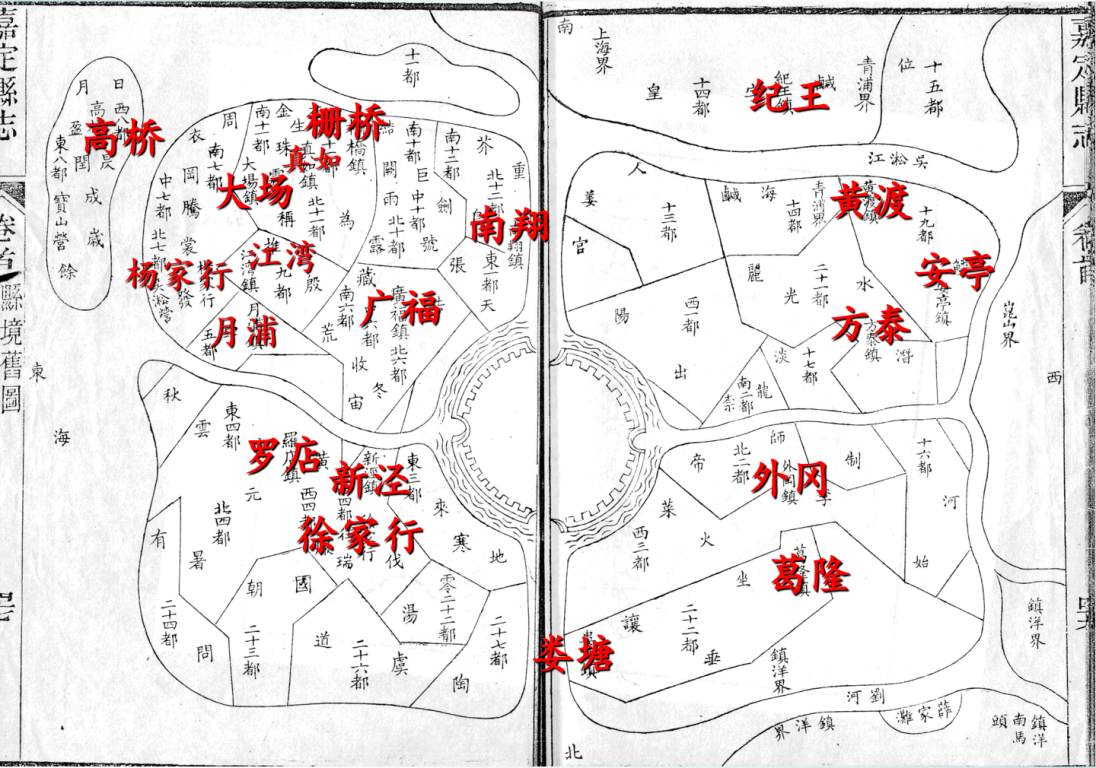

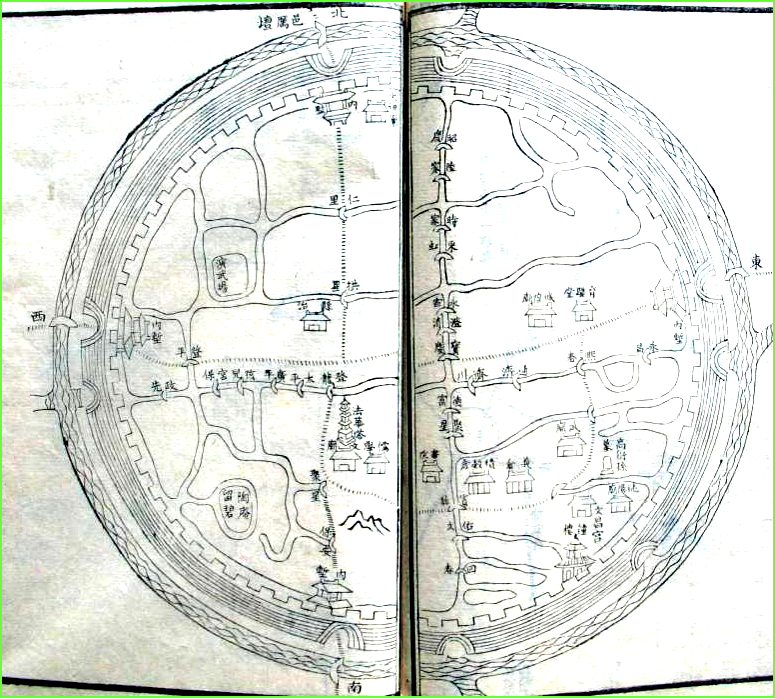

图二 光绪《嘉定县志》所绘的乡区及其市场中心地

一、城镇的兴盛与生活变化

首先我们看一下这里的物质生活。

这(图二)是清朝人画的嘉定地区图,比较写意,但是大体的位置还是能够感觉出来的。每一块乡区都有一个核心的中心地,按照现在的说法叫“市场中心”,比方说高桥、大场、真如、江湾、月浦、罗店和娄塘、葛隆、外冈等等。这样一种建构,是从宋代以来到明代后期才慢慢形成的,它是整个地方社会在地区开发、经济发展以后,才逐渐培育出来的。这些中心地有的是基层社会、乡村生活的市场中心,有的是超地域的,影响力可能辐射到整个江南甚至整个中国。

第一,对早期的开发来说,水稻种植是比较重要的,嘉定的地理环境不太适合种水稻,但也正因为这样,嘉定在民生方面有了新的开拓,那就是棉花的种植,棉纺业的兴起。这是元代以来一个很重要的变化。总体来说,嘉定的地理条件主要是高地沙壤,不适合种水稻。但后来棉花种植推广以后,当地人就觉得棉花比较适宜这样的土壤环境,所以种植的比例一般是三七开,棉七稻三。

第二是“地不产米,民苦充漕”。因为地方产业不以种植水稻为主,而国家赋税的征收以粮食为本,所以要花钱去买,这个过程可能要多花钱,也很不方便,如果这样的状况不改变,那么老百姓的生活就很麻烦。另外明朝也有很多人在讨论,漕粮其实有很多不便的地方,比如粮食储存不便,运输过程当中会有损耗等等。最后他们完成了这个折漕工作,就是不交粮食,交与粮食等价的银子等。这个问题是花了很长时间才解决的。

像嘉定这样的地方,古人叫做“高乡”,低洼地带叫“低乡”。高乡的名声完全是依赖棉花的种植和棉纺业兴盛起来的。到了晚明,主要是嘉靖、隆庆、万历年间,大概也是到了15—17世纪,这一带的商品经济活跃以后,带动了地方产业的兴盛,成了中国比较重要的一个棉纺中心。当然,大的来说是以松江为中心,建构起整个中国非常重要的棉纺中心,嘉定也在当中。所以每到棉业兴盛期,全国各地的巨商大贾会携带大量的资本,到这里来收购原材料棉花,当然也会收购半成品棉布。这会给地方经济带来巨大的活力,也给地方民生带来了很多希望,改善了民生。

明代万历年间的《嘉定县志》记载,地方特产中罗列的货物,包括棉花、紫花、棉布、斜文布、药斑布、棋花布等等,绝大多数都是跟棉有关,包括灯芯,也是用棉绒来做的。所以嘉定整个的经济结构不是以粮食生产为中心,而是以棉纺为中心。经济结构有了一个很明显的转型。一些联动的产业也起来了,比较重要的是蓝靛的种植和加工。

蓝靛的生产地主要是在福建两广一带,但是因为棉纺业的兴起需要这种染料,所以这一带蓝靛的种植和加工兴盛起来。后来嘉定几个集中生产地:纪王、黄渡、诸翟、封家滨,一直到清代前期为止都是非常重要的蓝靛种植和加工中心。其中最著名的就是黄渡镇。康熙时期,官方为黄渡所产的靛青专门颁示校准靛秤,成为全国的一个标准秤,可见它的影响力。

这些产业的发展带动市场建设,形成了很多中心地。这些中心地可以展示出那个时代在嘉定地方,在乡村生活当中,商品贸易的活动及其兴盛的样貌,曾经吸引了全国各地很多商人来这里贩买棉花或者棉布。比较有名的是三大商帮,徽商、晋商和粤商。江南地区影响最大的主要是徽商,有很多民间的谚语跟徽商有关,例如“无徽不成镇”。没有商人群体的活动或者经营,地方市场可能兴盛不起来,因为他们,市场就变得很活跃,进而形成了一些中心地。

很多市镇确实有商人移居或定居。很多家族其实都是从徽州迁过来的,他们祖上都是徽州人,“多徽商侨寓,百货填集,甲于诸镇”,南翔镇就这样腾飞起来,罗店镇也是这样。沿着吴淞江,从上游到下游,再到长江口,这样一路下来,两边有重要的市场中心,形成了一个联动发展的态势,相互之间就构成了市场网络,互相依托,互相支持,互相发展。

可以说这些市镇其实是非常重要的,在整个地方社会的发展进程当中,市镇是一个重要的空间,在经济上又构成非常重要的一些纵横节点,形成网络。然后又在城乡关系的发展进程当中,扮演了非常重要的中介角色。有人说它带有城乡之间跳板的意味,形成城-镇-村落这样一种建构。

二、嘉定竹刻盛名天下

社会经济发展、物质生活繁荣以后,人的精神追求也会有新的动向。

嘉定地方文化中,竹刻的兴起是非常重要的一个方面。

在明代晚期,竹刻从文人文化、文人工艺,到清代变成民间重要的工艺产品,有一个比较长的发展过程。早期的竹刻,其实是少部分人享受的精工细品。为什么嘉定竹刻会变得很有名?不仅仅是因为有一两个人带动了这种工艺,它可能还有原材料的支撑基础。万历年间的《嘉定县志》中,物产部分介绍了各种各样的竹子,慈孝竹、护居竹、淡竹、紫竹、斑竹、石竹、水竹等等。那个时代的竹刻专家,有这么多原材料的选择,也便于后来竹刻的推广。

在嘉定,竹刻兴起以后就引起了当时社会的关注。明代中后期有一个杭州人叫张瀚,他的笔记《松窗梦语》里面讲到“民间风俗,大都江南侈于江北,而江南之侈尤莫过于三吴……盈握之器,足以当终岁之耕;累寸之华,足以当终岁之耕织也。”南方经济发展起来以后突破了礼制的规范,江南的奢侈情况要比北方严重,而江南地区最奢侈的当然是以苏州为中心。后面他讲了“盈握之器”,就是一手可以握过来的东西,“足以当终岁之耕”,一年赚的钱可能只买得起这样小小的一个东西;“累寸之华,足以当终岁之耕织也”,意思也是一样的。这里面就有嘉定竹刻。

浙江台州人王士性的《广志绎》里面讲的更清楚:“至于寸竹片石摩弄成物,动辄千文百缗。”这句话表明当时竹刻在全国成为一种顶尖的奢侈品,一般老百姓是享受不起的。嘉兴人沈德符在《万历野获编》卷二十六《玩具》中讲到折扇,他说以紫檀、象牙、乌木作扇骨的是“俗制”;只有用棕竹、毛竹为之的,堪称“怀袖雅物”。当时轻扇面而重扇骨,竹子做的折扇比较受重视,当然也很贵。名手所制,一柄价格从一两至三两不等。可能大家对这个数字不敏感,感觉很便宜,其实不是。举一个简单的例子,明清时候衙门的胥吏一年的薪水额定一般是六两银子。明清时候很多读书人做家庭教师,如果运气好的话,一个月一般赚一两银子,一年去掉节假日,大概工作十个月,一年可以赚十两银子。所以一两到三两很贵,普通老百姓是买不起的。

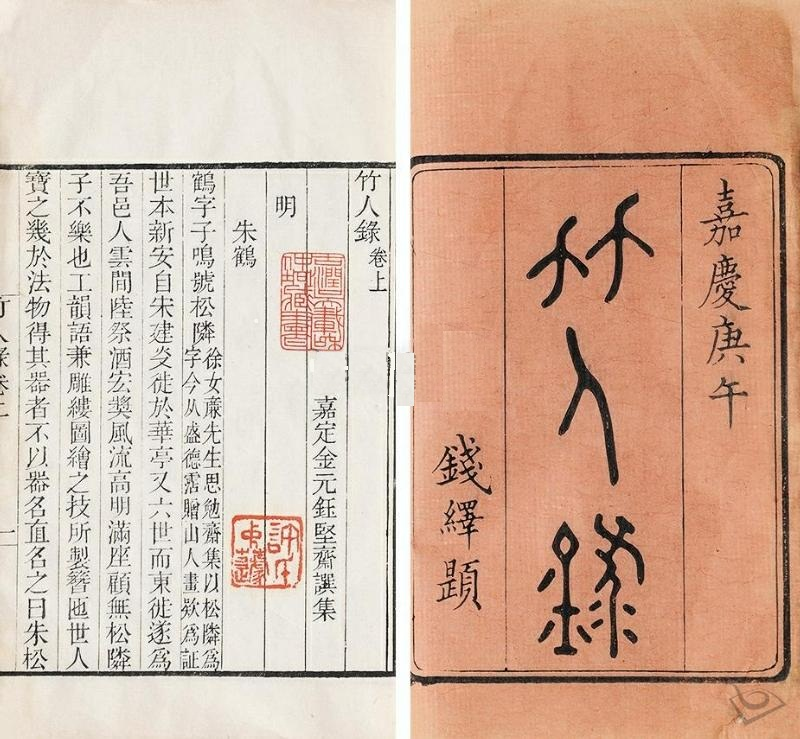

图三 清代嘉定人金元钰所撰《竹人录》

在当时有一个《竹人录》,介绍了竹刻家的字号、里贯、世系、师承等,基本上都是嘉定人。

第一个人就是朱松邻。朱松邻-朱小松-朱三松祖孙三代习称“三朱”,开启了嘉定竹刻的繁盛时代。三代人的技艺越来越好,到孙子辈甚至可能达到了惊乎其技的程度。朱氏祖孙三代留下来的竹刻,曾与古董玉器并重,被入贡宫廷内部。这当然会进一步推进嘉定竹刻的影响力和文化地位。

江南竹刻主要是两大派,一个是金陵派,以濮仲谦为代表,其实影响也很大,另外一派是嘉定派,以朱松邻为代表。嘉定派其实超越了其他流派,形成最顶尖的竹刻技艺。所以“竹刻,嘉定人最精”这样的表达,也是毫不夸张的。清代康、乾时期的常熟人王应奎《柳南续笔》中说“嘉定竹器为他处所无”“他处虽有工巧,莫能尽其传也”。就是说其他地方可能也会有一些仿作,但是这些技艺,这些超绝的表现,其他地方是学不来的,这个是很重要的物质文化表现。

民国《工商半月刊》登载的一篇《嘉定竹刻之现状》,介绍了嘉定竹刻发展至民国时候的表现。那时的嘉定竹刻,已经到了产业化、集约化的状态,营业很发达。“嘉定城内有了专营竹刻的店铺,营业发达,城内这样的店铺竟达十余家。”文中还说到光绪年间,张之洞把这些竹刻进贡到宫廷,更提高了嘉定竹刻的影响力。1840年以后,海禁已开,外国人深入中国内地,有人采购嘉定竹刻带到海外,可是当时为数还不是太多,所以没有成为海外贸易的大宗货物。但是它的整个市场化工业化其实已经起来了。

三、嘉定士人忠节传世

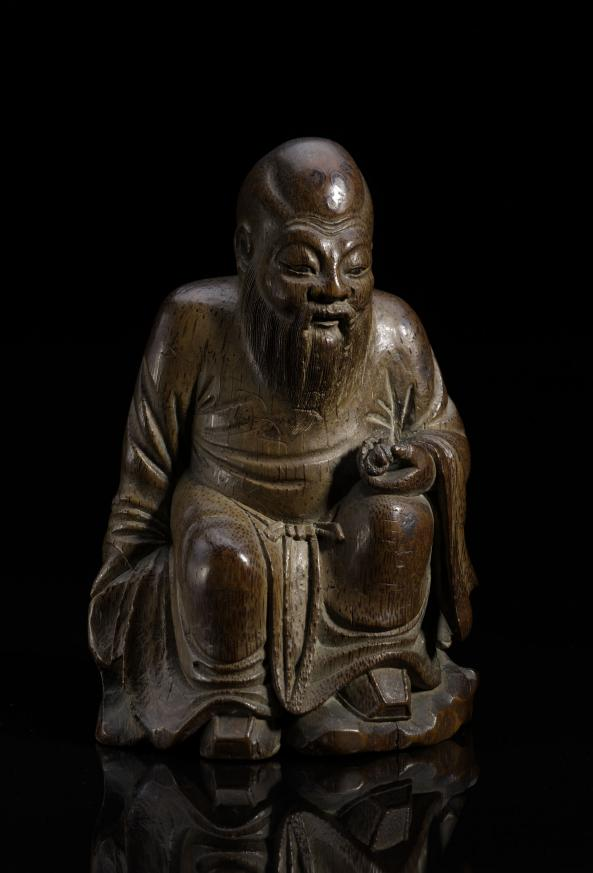

竹子其实是具有文化象征意义的,象征着坚贞、刚毅、气节。明末清初的时候,有一位竹刻名家叫侯崤曾,下图就是他雕的竹根雕寿星。侯崤曾是抗清领袖侯峒曾的堂弟。嘉定的精神文化一个很重要的面向,就是“忠节传世”。现在有很多人在讨论江南文化,说江南文化很柔、很雅、很精致,这没错,但有人说江南文化缺少刚烈之气,这不太符合史实。明清交替之际嘉定人体现的刚烈之气,是很有代表的。

图四 竹根雕寿星 侯崤曾作品

这里就要提到侯氏三兄弟侯峒曾、侯岷曾、侯岐曾,他们在当时被褒称为“江南三凤”,前面两个是双胞胎,但是岷曾很早就去世了,所以最主要的是两兄弟,侯峒曾和侯岐曾。他们为侯家生了六个儿子,被称为“侯氏六俊”、“江左六龙”、海内“六侯”,非常有声望。侯峒曾和他的两个儿子玄演、玄洁在1645年清兵攻下嘉定时殉难,玄瀞因为当时不在城内而幸免于难,侯岐曾的儿子玄洵也去世得比较早。清兵南下之后侯岐曾和他的另外两个儿子玄汸、玄泓和侄子玄瀞,他们潜伏了下来,参加了一些地下抗清活动,影响非常大。

晚明的侯家基本上垄断了乡间诸翟村的生活和社会秩序的各个方面,是独一无二的世家大族,尽管他们家族后来开始往城中发展,在嘉定城里也建了宅子、祠堂,但乡下这一套系统他们没有放弃,他们的祖坟、宅子还有东祠、西祠两个祠堂还保留着。从明代以来,侯家一直在这里发展,一直到清兵南下的时候,侯峒曾出来带领大家抗清。东祠在今天被保留成了关帝庙,这里原来是他们家的祠堂,清代康熙年间已变成了公共的寺庙。侯家的一些女眷也非常节烈,有投水自尽的,或者做尼姑。清代有个褒扬她们的贞节坊现在也还保留着。

图五 诸翟的关帝庙

图六 诸翟的侯氏贞节坊遗存

当时抗清,侯峒曾负责守东门,黄淳耀守西门。他们守了很长时间,不幸后来因为暴雨,东门首先垮塌了,清兵进城以后他们就往西门走,准备逃走,但侯峒曾认为不应该走,就和他的两个儿子回到城里的宅子,准备在他们家中的叶池投水自杀,但后来清兵杀到池边,用弯刀把他们杀掉了。这个故事叫“叶池殉国”,以这四个字为名立的碑今天还保存在嘉定城内。黄淳耀跟他弟弟黄渊耀也出了城,本来可以逃走,隐藏乡间活下来,但最后他们觉得不应该走,要跟这个城市共同殉难。

图七 光绪《嘉定县志》所绘县城

这样一种抵抗状态在江南地区是很有代表性的,是非常具有气节的一种表现。忠节思想的教育,其实也贯穿于他们家族子孙的生活中,一代一代传承下来,一直到玄孙一代,他们家已经败落了。侯玄汸后来靠开馆教书为生,在从事私塾教育的过程中,还有很多话留下来,其中他特别强调要“深入书中,书为我用,做个天地间有用的人。”

这些都是地方社会生活中非常重要的思想资源。一直到民国年间抗战爆发,嘉定地方士人还把他们的故事拿出来,激励地方抗击外族入侵。

从明末以来,这些故事传承久远,清代人、民国年间的人一直深受这些忠义故事的熏陶和感染。黄世祚盛赞侯氏一族:“其家世、其人品固以气节著称者也”,“诚能争自淬厉,以气节相尚”,地方士人也称颂他们:“洵足为吾人立身处世之模楷”。这些都是嘉定地方很重要的文化传承和思想表现。

(作者冯贤亮系复旦大学历史学教授,本文系作者10月16日下午在上海博物馆与澎湃新闻联合打造的文化项目“魔都与新城:共启寻根之旅”系列讲座第四场“嘉定——以文化人到以产兴城”上的发言。由澎湃新闻记者王琳杰、实习生吴若凝整理,文稿经作者审订。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司