- +1

体育在南开 | 我们的奥运情结,历久弥新

最初接触奥运的故事

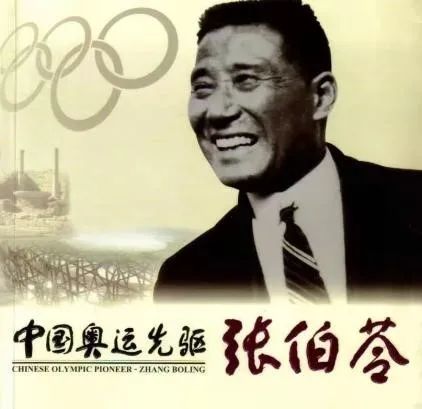

张伯苓一直以来积极倡导与宣传奥运观念,让人们慢慢意识到体育运动与国家强盛之间的密切关系。

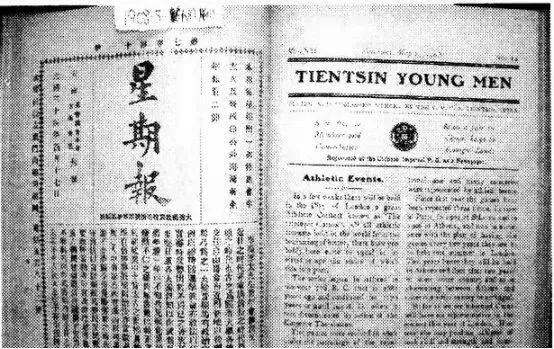

1907年天津青年第五国学校运动会闭幕式上,张伯苓发表了题为“雅典的奥运会”的演说,介绍了古代奥运会的源起以及近代奥运会的复兴,这是他最早有关奥运的言论。正如他在演讲中所说“争取早日出现在奥运会的赛场上”,现在中国昂然走向奥运赛场,取得佳绩,展现大国的气度。

1908年,Tientsin Young Men刊登了张伯苓在1907年所作的演说内容。

“

1908年,张伯苓提出著名的“奥运三问”

“中国何时才能派一位选手参加奥运会?”

“中国何时才能派支队伍参加奥运会?”

“中国何时才能举办奥运会?”

这也使他成为中国近代第一个倡导奥运精神的人。

1909年春天,赴欧考察归来的张伯苓用幻灯机给大学生放映了第四届奥运会的照片。“奥林匹克”一词开始在中国流传。

走入奥运赛场

为促进中国体育的发展,张伯苓创立中华全国体育协进会,与王正廷等人共同成为中国奥林匹克委员会代表,并任中国第一任奥委会主席,也开启了为奥运奉献的一生。

中华全国体育协进会成员合影

(前排左二为王正廷 前排右三为张伯苓)

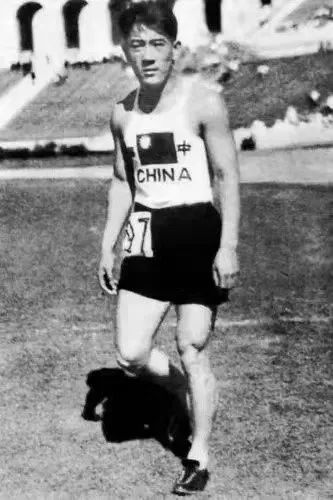

1932年7月,第十届奥运会在美国洛杉矶举行。当时的南京政府借口因“经费紧张”一再宣称不派代表参加,日本则借机策划了“新国家”(即伪“满洲国”)派选手参加,激起全中国人民的一片反对之声。张伯苓领导的中华全国体育协进会,旗帜鲜明地表示:“坚决抵制“满洲国”参加奥运会,主张中国应针锋相对地派选手参加奥运会。”当时,一心热爱体育的东北大学校长张学良提出捐赠8000银元,特派应届毕业生刘长春、于希渭为运动员,宋君复教授为教练,代表中国参加第十届奥运会。

代表中国首次参赛的刘长春

中国代表团步入奥运会

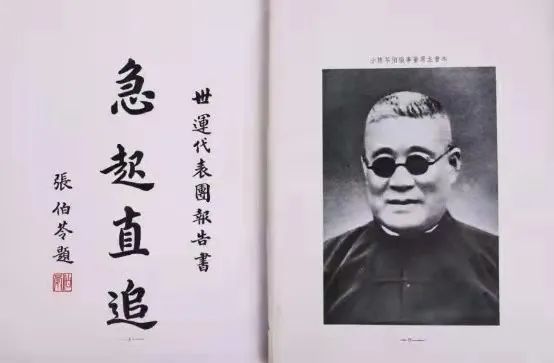

在张伯苓为中华全国体育协进会编辑第十届世界运动会纪念册题词中写道:“智力竞新,强国之鉴”。他是一位对奥林匹克精神有独特理解的教育家,是对体育强国有执着与追求的实践家,在他看来“教育里没有了体育,教育就不完全”。他一生在为教育事业和奥运事业奔波,他将“以体育人”和奥林匹克精神相结合,谋求国之强大,民族之复兴。

在第11届奥运会报告书的题词中,他写下了“急起直追”四个字,这真切地反映了他对发展中国体育事业和奥林匹克运动的迫切心情,他说“我日夜所努力希望者:欲二三十年内之世界史中有一章曰‘新中国之觉悟与崛起’”。

1945年,申奥之路

作为中华全国体育协进会会长的张伯苓一直致力于中国举办奥运会。在召开抗战胜利后的第一次中华体育协进会常务理事会议后,他一直努力与当时政府商洽申请承办1952年第十五届奥运会之事。

这是中国最早发起的申奥活动,这是一次伟大的尝试,承载着无数中国人的奥运梦、体育梦,更包含了中国人民融入世界的理想。这一次申办奥运活动可以视为近代中国体育事业发展及体育观念进步的一个重要标志。

我们的奥运情结

张伯苓老校长不仅助力中国打开奥林匹克的大门,也在南开人心中种下了深深的奥运感情。

现代奥林匹克理念是全人类共同的财富,2021年的东京奥运会上,奥林匹克格言“更快、更高、更强”之后,再加入“更团结”,团结更显出中国人类命运共同体的深厚理念,随着夏季奥运会的结束,2022的北京冬奥会也即将来临,相隔十三载,北京这座“双奥之城”,将为世界奉献又一场精彩的奥运盛会。

在此之际,2021年9月29日晚南开大学举办了“燃动青春,助力冬奥”——北京冬奥宣讲团走进百所高校系列宣讲活动,宣讲员们讲述真挚而朴实的奥运情怀,每一位南开学子无不为此动容。南开大学有着悠久的体育传统,更有着深深的奥运情结,学校积极贯彻“带动三亿人参与冰雪运动”目标,持续关注冬奥会筹办进展,积极宣传推广冰雪运动,支持在校师生积极参与冬奥会志愿服务工作。近年来,学校深入推进德、智、体、美、劳五育融合,将张伯苓老校长“以体育人”的思想与教育工作相结合,稳步推进课程改革,体育类校园文化活动更加丰富多彩。

现今,南开人继承和发扬张伯苓老校长的奥运精神,将爱国主义和奥运精神践行于日常生活中,让我们的奥运情结历久弥新。

(部分图片来源于网络)

文案 | 艾尔西丁 韦雯茜 徐阳晨 田康

排版 | 李奕

原标题:《体育在南开 | 我们的奥运情结,历久弥新》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司