- +1

看世界 | 非洲即未来:程莹老师非洲访问记

看世界 | 非洲即未来:程莹老师非洲访问记 原创 新青年 新青年非虚构写作集市 收录于话题#新青年非虚构写作集市 15 个内容 #我们的时代 34 个内容

非洲即未来:程莹老师非洲访问记

作者 | 吴卓颖 、钟欣琪、张濒心

指导老师 | 张慧瑜

一

左右手各提着一个装满蔬菜和生活用品的购物袋,程莹老师匆匆地朝家的方向走去。她的口罩紧紧地戴着,连覆盖鼻子的部分也紧紧地压住。额头上渗出几滴汗,头发简单地向后扎成马尾,几缕发丝随意别在耳后,她没有精力注意这些。

丈夫打开门,她放下购物袋,冲进厕所,打开水龙头疯狂地洗手。水流进下水道,仿佛把这栋房子外面的一切匆匆抛开。然后她把衣服脱下准备立刻洗澡,之后再换上家居服,同时还在嘱咐丈夫:“这些衣服快用酒精消毒,别忘了用免洗洗手液!”即使是这样两点一线的生活用品采购,对于程老师和她的丈夫来说,也是疫情期间唯一见到外间景象的机会。

其实一个月前,她的生活还远远不是这样。

北大放寒假之后,程老师因探亲,本打算和丈夫在南非短暂停留。那时候她们居住在约翰内斯堡一个人来人往的酒店式公寓。但是不曾想到,一段时间过去,当北京大学即将开学之即,国内的疫情已经相当严重,学校也通知大家暂时不要返校。程老师就和丈夫继续住着酒店。很快,南非的疫情报道也开始了。在约翰内斯堡这样一个国际性大都市,程老师考虑到所住的Rose bank地区的酒店有大量出差前来的人,已经不再适合继续居住了,就着手找其他的地方。

后来南非全国实行严格的lock down政策,所有的酒店都不允许营业。程老师和丈夫打算临时租一个房子。但是就是这样一个在疫情前非常容易的事情,在这个时候,程老师也遭遇了很多困难。

本来和中介一切都谈得很好,但是当程老师把需要的材料包括护照等等发过去后,中介就说现在疫情期间政策有变,但是具体什么变化也不告之。后来又联系了两个中介也是类似的结果,不是说“出差了”就是“有变动”。程老师和丈夫推测,可能是因为她们是中国人。在疫情爆发出去,确实有很多其他国家的人,把“黄种人”和“病毒”联系在一起。就这样,临时租房的方法也行不通了。

程老师和丈夫再次想办法,在airbnb上找了一个民宿。但是一段时间后,南非的情况更严重了,政策继续收紧,airbnb的房东也说因为新的规定他们这个小区可能暂时不能对外营业了,但是也不确定。程老师想,她们必须要主动想办法,绝不能坐以待毙,否则南非一旦锁国,她们岂不是要“流落街头”。此时已经到了三月份。

就在一切都让人非常绝望的时候,程老师和丈夫联系到了朋友。朋友一家已经搬回北京,但是房子还空着。就这样,在南非全国lock down前一天,程老师和丈夫开着车搬到了朋友家里,算是尘埃落定。

程老师在回忆时提到,她还记得,那天,在全国封锁前一天,她特意绕着小区跑了几公里,因为她觉得这可能是她未来一段时间之内最后一次跑步了。就用这样的方式,程老师正式开启了她在南非的隔离生活。

程老师所住的房子地处南非繁华的富人区,和大部分南非人的生活其实是有壁的。因为政府规定,除了必需品的采购所有人不允许出门。程老师就每天向外看,想知道外面到底发生了什么,也会不断地和朋友联系,每天看新闻,迫切地想知道外面的世界。她深刻地意识到,那时的生活,对于南非这种差异及其明显的国家来说,是极其不真实的。

她为何会有这种感受?

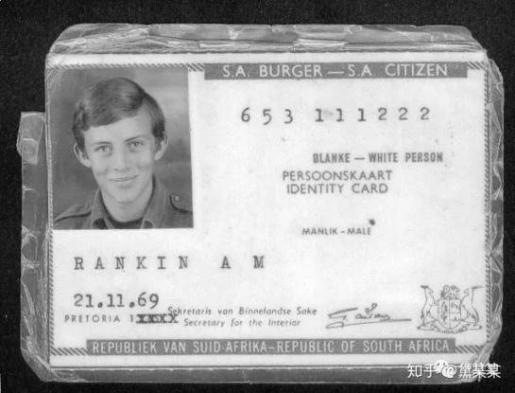

因为南非在过去是一个殖民地国家,有着漫长而影响深远的殖民史。在1948年到1991年南非共和国就一直采取种族隔离的政策,白人、黑人、印度人和其他有色人种在地理上和法律上是强制地被隔离。这决定了南非人可以乘什么车,走哪条路,获得怎样的学习和工作机会。所有非白人还会获得一张“种族隔离通行证”,类似于国内流通的护照,每当你需要出入种族隔离地区,即白人居住地的时候,都会被查验这张通行证。几乎是完全限制了非白人的活动自由。

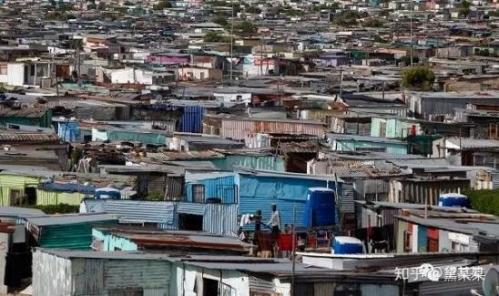

即使从1994年种族隔离政策已经被废止,但是受其影响的township却依然存在。像在程老师所住的中高档的住宅小区中,lock down政策其实是不太会影响人们的生活的。人们在家办公、远程办公、视频会议,除了不能在户外运动,一切没什么太大变化。但是在同一座城市的township中,就完全不一样。在那里,很多人会因为生活所迫会挤在一个铁皮屋子里,如果要求他们也lock down其实是非常不人性化且不合理的。

图:township实景

图:种族隔离政策下白人的“种族隔离通行证”

图:种族隔离政策被废止

二

除了种族隔离带来的特殊的历史遗迹,随着南非防疫政策的收紧,越来越多的社会现实问题被暴露在我们眼前——巨大的贫富差距,根深蒂固的阶层问题,被“隔离”的上层阶级与贫困群体,一个割裂的非洲。

南非有六千万人口,而10%的人手中握有占国民收入总值三分之二的财富。鸿沟般的贫富差距造就了长期存在于南非社会中的一种以“隔离能力”为标志的阶层体系。

所谓“隔离能力”,就是通过足够的财力使得家庭摆脱对社会基础设施的依赖,将家庭从公共领域中“隔离”的能力:富人们的孩子能够在私立学校上学;尽管南非的医疗体系非常脆弱,但富人们可以购买私人医疗保险;面对不稳定的公共水电系统,住在别墅里的人却在后院拥有自己的水力和发电设施。

而正如Jedediah-Purdy指出的那样,新冠肺炎的爆发使得贫富分化所造成的社会割裂愈发鲜明地暴露在了人们面前。

对于南非的上层阶级而言,疫情对他们的影响相当有限。虽然不能出门,但他们还可以在家远程办公,在院子里娱乐、锻炼。程老师因此用“觉得很不真实”来描述自己对疫情下的南非的印象。当时程老师一家人借住在较为繁华的城市中心,那是个高墙围绕的封闭式小区,每家人都有自己的独立小院,可以呼吸新鲜空气,拥有优渥舒适的居住环境。一切似乎和疫情之前没有太大不同。

高墙之外,或是电视新闻上展现的南非有着另一番景象。为了遏制病毒的传播,政府迅速采取了以戒严和封锁为主的lock down政策。住在铁皮屋、“火柴盒”和“大象屋”的贫困人群被迫挤在狭小空间里,没有社交距离的空间,没有水电,没有基础卫生设施,没有及时更新的疫情信息和官方的防疫教育;因为无法外出而失去工作,失去最基本的生存所需。小区内外的差异,让程老师感受到一种强烈的“割裂感”。

事实上,对于大部分非洲人来说,最可怕的反而并不是新冠病毒。

里尼是程老师在南非租住过的酒店式公寓里的一名普通清洁工。她生活在南非最大的黑人聚居区之一的索韦托。“每天清晨,里尼要花一个半小时到两个小时的时间换乘两班小巴车到达酒店,然后清洁十间以上的酒店房间。她每月工作25天,收入3000兰特(大约1400人民币),作为一名单身母亲,通勤外的所有费用要用于抚养两个学龄儿童和一个婴儿,赡养平日帮她带孩子的七旬母亲。”

里尼常常来找程老师聊天,但无论程老师如何描述病毒的传染性和严重性,里尼都觉得这些离自己很远;“你去过我生活的索韦托,应该知道那里有很多比Corona更危险的病毒吧。”确实,在非洲,死于新冠的人口远远少于死于疟疾的人口,即使疟疾在世界上大部分地区早已经被彻底消灭。里尼最担心的只是因疫情爆发、酒店流量减少而被裁员。

在搬离公寓之前,程老师找到里尼,送给她一瓶洗手液,然而她们都心知肚明,在里尼生活的地方,“连洁净的饮用水都成问题,强调用流水洗手20秒以上,是一件多么奢侈又讽刺的事。”

面对不完善的基础设施和脆弱的公共医疗体系,lock down政策显得简单粗暴而缺少人性化。南非西开普大学 Andries du Toit指出:在非洲抗击疫情,需要一场以本地现实为根基的、尊重个体的社会行动。如果不在底层民众中传播佩戴口罩、避免接触和保持社交距离的观念,如果不开展基础广泛的社会卫生运动,改变贫困社区的普通行为习惯,就无法遏制疫情的蔓延。仅凭医生的努力不能拉平病例曲线,但是社会行动可以。

民间组织也呼吁工人阶级与底层居民展开互助与自救活动。程老师敏锐地观察到了南非民众正在进行自发的抗疫努力:“不是通过隔离来完成,是要通过社区之间的团结,大家的互相支持、互相支撑,来完成抗疫。”程老师曾经的学生张丽方对这种“非洲式抗疫”有着亲身经历。

在南非小镇马坎达,Hilmar和Wendy夫妻俩带领当地的女工们自制可重复使用的棉布口罩,不仅给居民提供了基本的防护,也让数个在疫情期间失去生活来源的家庭得以勉强生存。对于那些靠着500兰特(约为214人民币)救济金勉强度日的家庭来说,这些每只30兰特的可洗、可重复使用的棉布口罩,就是他们自救与互助的唯一出路。正如这家小店的海报上所写,“I PROTECT YOU-YOU PROTECT ME”,口罩看起来是在隔离彼此,但实际上也是在保护彼此。

随着疫情的好转,南非封锁等级逐步下降,国际航班重新开放,程老师得以和家人一起回到国内,并开始新学期的线下授课。

三

一切似乎正在回归正轨,然而疫情过去,非洲社会种族、贫富与阶层之间的种种问题不会消失。

程老师曾在一席演讲中分享她在尼日利亚剧团的研究经历。2012年,在攻读伦敦大学亚非学院的非洲语言文化系博士学位期间,程老师曾多次前往尼日利亚进行田野调查,因此意外地发现了一个藏在巴里加的的小小剧团。巴里加(Bariga)是尼日利亚最大的贫民窟之一,连程老师的司机朋友都对这里避之不及——这儿有很多“area boys”,也就是当地有名的街头团伙;无业年轻人聚集起来贩毒、抢劫、收保护费。讽刺的是,就在巴里加一水之隔的拉各斯岛屿地区,集中了这个国家主要的金融业、银行业和高端房地产业,恢弘的跨海大桥旁边是鳞次栉比的高楼大厦。

在尼日利亚,程老师认识了很多当地的年轻人,皇冠剧团的运营者赛贡、街头演员Taiwo、贫民窟的脱口秀表演者、嘻哈歌手……他们在为了生计而奔波于各种不同的社会角色和临工角色的同时,还有着“艺术家”的一面。他们找不到稳定的工作,要么失学、要么失业,而在非洲,还有很多这样的年轻人。他们用身体、用声音,把在瞬息万变的城市生活里看到的场景排成戏剧、铺成歌曲,并融入对阶层、社会关系和国家历史的理解。

巴里加似乎是阶层分化的非洲社会的又一个缩影。剧团里的成员大都是当地失学或失业的年轻人,他们没有固定的排练空间,可能是昏暗低矮的平房,可能是临时找到的废弃教室,可能是棚户区里的随便一块空地;也未必有确定的主题,可能是围绕最近发生的社会事件的自由创作。剧团成员们也无法保证固定的时间,因为排练之余,必须为了生计而去找其他的工作,清洁工、回收二手、夜市摆摊、在发廊打工……这种生存状态在剧团里是很常见的,年轻人们于不同的社会角色和临工角色之间疲于奔命。

但不同于我们对非洲人常见的“懒惰、无所事事、不务正业”的消极想象,剧团里的年轻人并不仅仅是把剧团当做一种娱乐方式。剧团是他们养家糊口、赖以生存的方式,更是一种对外发声与倾诉的渠道,让人们看到非洲青年的积极表达。演出总是根植于青年们的日常生活,并且融入了自身对阶层、社会和国家历史的理解。就像程老师在演讲中所总结的那样——“他们选择把自己年轻而困窘的身体呈现在公众面前,拒绝被遗忘、被忽视。”

非洲,这是世界上最年轻的一片大陆:25岁以下的人口占总人口数量的60%,最年轻的国家尼日尔平均年龄只有不到15岁。这也是年轻人的生存空间极其狭窄的一片大陆。

在尼日利亚,由于经济改革所带来的政府负债,国家的基础设施建设停摆,政府部门萎缩,社会经济状况萧条,因此占据人口多数的年轻人很难找到一个像样的工作,哪怕是维持基本的生存。然而,即使处于社会的最底层,即使没有参政议政的机会,即使没有渠道让公众听见他们的声音,青年绝不放弃自我表达和公共表达的传统。

她看到那些非洲的年轻人,他们在欢乐,在悲伤,在幸福,在痛苦,他们生在镣铐之中,却不愿放弃对未来的希望;被迫过着“悬浮”的生活,却永远对社会的不公正不合理保有反抗;他们说,“坚持,是因为我们无法承担沉默的代价”,他们会一遍又一遍地重复“No condition is permanent”,相信表达的力量,相信行动的意义,相信竭尽全力就可能打乱既有的议程。

在这个过程里,程老师好像也变成了一个像巴里加的剧团成员那样的讲故事的人,通过对于他者故事的讲述,构建着对于历史和当下的理解。每一次她重新回忆起或者讲到这些年轻人,她都比从前更强烈地意识到,个体和公共之间有着如此紧密的联系。不管处于怎样边缘的位置,除了从日渐萎缩的公共空间中撤退,还有别的选择,那就是以个体的力量去抵御公共生活的消失。

疫情期间,她养成了听播客的习惯,她觉得有很多由青年学者参与的broadcast都非常精彩。“我不仅从非洲的青年人身上学到了很多东西。中国的青年人,尤其是这些我看到的这些正在读硕士读博士的年轻人,他们也在努力,去参与去发声。虽然看上去似乎虚幻,但是依然会让我觉得有一种connected的感觉,我会觉得受到了鼓舞。”

作为北大本科生课程“非洲文化与社会”的主管教师,她喜欢在课程之初鼓励学生们去搜集一些有关非洲的书籍封面,而将这些封面聚合在一起时,也就看到了人们对非洲的认知方式和形象构建。

从原始的热带丛林,到合金欢树和又大又红的夕阳,不论是康拉德的《黑暗之心》还是海明威的《非洲的青山》,亦或是近年间的新出版物,如同这些书字里行间所呈现的那样,它们封面上的非洲都像一片原始的大陆,是被隔绝于现代社会之外的存在。

正如尼日利亚作家奇玛曼达·阿迪契所说,这些单一故事的危险性不在于它们是假的,而在于它们是不完整的。而当这些刻板叙事被不断重复、它们就成了有关非洲的唯一一种故事。

在研究非洲文化的这些年中,她始终在思考一个问题,当越来越多的中国人因为各种各样的原因走进非洲,我们应该如何讲述有关非洲的故事?

非洲是一片一直被审视,但是被严重他者化的区域。在中文语境中,提起非洲,人们想起的大多还是沙漠、动物大迁徙、以及战乱和疾病。大众对非洲仅是一种特定方式的审视,媒体也总是喜欢用博眼球的方式来吸引观众的注意,流量时代之下,无数想要猎奇的目光投向了非洲,这些目光和议论将人们的偏见进一步加深,似乎那些千篇一律的奇闻异事就是非洲社会的全部。

2009年,南非学者Sean Jacobs建立了一个网站,并且持续发布有关非洲的文章,让更多人看到全面立体的非洲,用反讽的手法,他将网站命名为“非洲是一个国家(Africa is a country)”。将非洲当作一个国家来谈论,这似乎已经成了人们下意识的行为。然而事实上,非洲有55个国家。南非、尼日利亚、埃及、摩洛哥、毛里求斯……非洲并不是只有一面,不同国家、不同城市、甚至同一个城市的不同区域间都会有巨大的差异。

她认为,是时候重新审视和反思以往对非洲的报道方式了。我们应该把目光投向更具体的历史,更具体的人,更具体的社会现实,以更加真实的、全面的、立体的态度来进行非洲叙事。因为,看见他者,才能更好地认识自我。

人们习惯于把非洲看作是原始的、古老的、被隔绝于现代社会之外的,很难想象它和未来的联系。其实,不论是青年人的“悬浮”状态,还是极速扩张的城市化过程中边缘人的生存问题,正越来越多地出现在芝加哥、巴黎、伦敦、北京这样的大城市。

去年,程老师受邀参加一席演讲,在那次讲话中,她提到了南非人类学家Jean&John Comaroffs夫妇,他们的著作《来自南方的理论》(Theory From the South)中提出了一个重要观点:不是非洲正在追赶更加发达的欧美,在很多层面上,全世界正在变成非洲。从这个意义上,看见非洲其实是看见未来。

世界需要知道当下的非洲正在发生什么,这能给人们理解自身带来更多的参照。种族紧张、阶级割裂、贫富悬殊……经济发展带来的各种社会割裂问题在全球中都有显现,只不过在非洲他们以一种更加极端的方式展现出来了。

在程老师开始研究非洲之后,才发现她自己对中国社会的关注也更多了,因为在田野作业和写作中,会不自觉去比较这两种形态:一种是你的研究对象,一种是你的切身的社会环境,从而进行一种不自觉的平行式思考。研究非洲的一个非常重要的意义,就是理解自己。

当谈到未来,人们总是会谈到所谓的发展,可是前进的目标和前进的参照不应该只有一种模式,当眼光仅局限于单一的逻辑时,往往容易迷失,极致的工业化、极致的资本流动、极致的经济增长,这都不是最完整的衡量标准。她想,更多“他者”的参照系应当被引入,值得被期待的应该是一个更加开放、更加多元、更加平等、更多互动的未来。

未来的世界,不应该是一个只有我们的世界;也只有当我们放下偏见和刻板印象的时候,才能看到真正的世界。

* 程莹老师,现任北京大学外国语学院助理教授,开设有多门本科生、研究生课程;主要研究领域和方向为非洲文化,非洲文学,非洲的视觉与表演艺术,青年与城市空间等;曾获拉各斯研究协会(Lagos Studies Association)最佳博士论文奖(Best Doctoral Thesis ward)。

本文系北京大学新闻与传播学院2021年《影视文化与批评》作业,写作主题“新的世界 · 新的未来”,获得“新青年非虚构写作集市优秀作品”。

原标题:《看世界 | 非洲即未来:程莹老师非洲访问记》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司