- +1

文献精读 | 麻黄碱与去氧肾上腺素在麻醉的脑肿瘤患者中对大脑宏循环-微循环的影响比较

原创 王沛 山中麻署

背 景

BACKGROUND

在神经外科手术中,去氧肾上腺素和麻黄碱通常用于治疗麻醉相关低血压和维持脑灌注压从而满足脑组织的代谢需求。然而,在某些情况下,平均动脉压(MAP)与微循环血流的相关性较弱,尽管达到了推荐的脑灌注压终点,但MAP的增高可能减少微循环灌注并影响脑氧合。

微循环是氧交换的主要场所,脑氧合既取决于宏观的血液供应(脑血流量),也取决于血液在脑毛细血管中的微观分布(毛细血管通过时间)。血液和组织之间的氧交换受到红细胞通过毛细血管时间的限制,红细胞通过毛细血管时间被认为血液返回心脏之前可用于扩散交换的时间。异常流动可能会由于氧合血在微循环的过度分流而导致组织缺氧,因此保持均匀的毛细血管流动模式很重要。

毛细血管通过时间的异质性可以量化为红细胞平均通过时间分布的标准差。升压药主要通过α肾上腺素能受体调节血管平滑肌细胞张力,但这些受体也在脑毛细血管周围细胞上表达。因此,了解升压药如何影响毛细血管血液分布对确定血压升高是否与脑氧合增加同步发生至关重要。

本研究采用动态磁化率对比磁共振成像(MRI),通过测量脑血流量和毛细血管通过时间异质性,旨在量化去氧肾上腺素和麻黄碱对脑肿瘤患者宏循环和微循环的影响。在癌周组织中确定了毛细血管通过时间异质性,并且以对侧脑组织中的值替代正常脑组织。其次,评估了去氧肾上腺素和麻黄碱对平均通过时间、脑血容量、脑血流量和局部脑氧饱和度的影响,并基于生物物理模型计算了氧提取分数和脑组织氧张力。研究者假设使用去氧肾上腺素时选定脑区的毛细血管通过时间异质性大于使用麻黄碱时,并进一步假设毛细血管通过时间异质性的增加可能会限制氧摄取,导致组织氧张力的降低。

方 法

METHODS

试验设计

本研究为一项前瞻性、单中心、平行双盲、随机对照试验,纳入2015年9月29日至2016年6月13日的患者。研究由两个独立的随机试验组成,具有不同的研究组别和研究终点。纳入和排除标准以及应用的血压方案在两项试验中相似,仅在研究队列(两个独立队列)、成像模式(正电子发射断层扫描与磁共振成像)和相关终点方面有所不同。正电子发射断层扫描研究最近在该杂志上已有报道,本文报告了项目的磁共振成像部分的研究结果。

病例随机分组

研究筛选了18-75岁、需要行幕上肿瘤开颅手术的所有患者(肿瘤最小直径为3cm)。排除标准:对任一研究药物有过敏史或不耐受、ASA IV-VI级、妊娠(妊娠尿检阳性)或母乳喂养、肾衰竭或无法给出书面知情同意书。

患者按照1:1比例被随机分为麻黄碱组(2mg/ml)或去氧肾上腺素组(0.1mg/ml)(剂量根据先前研究和临床指南进行选择)。与先前研究的单次注射给药相比,为MRI过程中(持续约60分钟)保持平稳的血压本研究选择持续输注方案。医生、护士和患者对研究对象分组均不知情(在某些情况下,心率的变化可能已经提示医生研究对象的组别)。对磁共振成像参数进行评估、计算和统计的研究者并未参与实际的研究过程,对分组情况未知。

麻醉、监测与ICP测量

患者在配备核磁共振的手术室进行常规麻醉。麻醉诱导采用异丙酚和瑞芬太尼,并给予小剂量琥珀胆碱以完成气管插管。通过持续输注丙泊酚和瑞芬太尼以维持麻醉,并不断调整其输注速率以维持BIS值在40-60之间。行机械通气并不断调整参数以维持PaCO2在35-45mmHg之间及PaO2大于100 mmHg。待控制通气稳定后在整个核磁共振检查期间维持呼吸机参数设置不变。开放静脉通路并以3ml/kg/h的速率输注等渗盐水,检查期间给予患者保温。监测血氧饱和度、心率和有创动脉血压。将近红外光谱传感器放置在肿瘤对侧大脑半球上方的前额以监测脑氧合。在移除骨瓣后和打开硬脑膜前分别测量硬膜下颅内压(颅内压可能影响脑血流和脑组织氧张力,尤其在肿瘤周围区域)。

试验方案

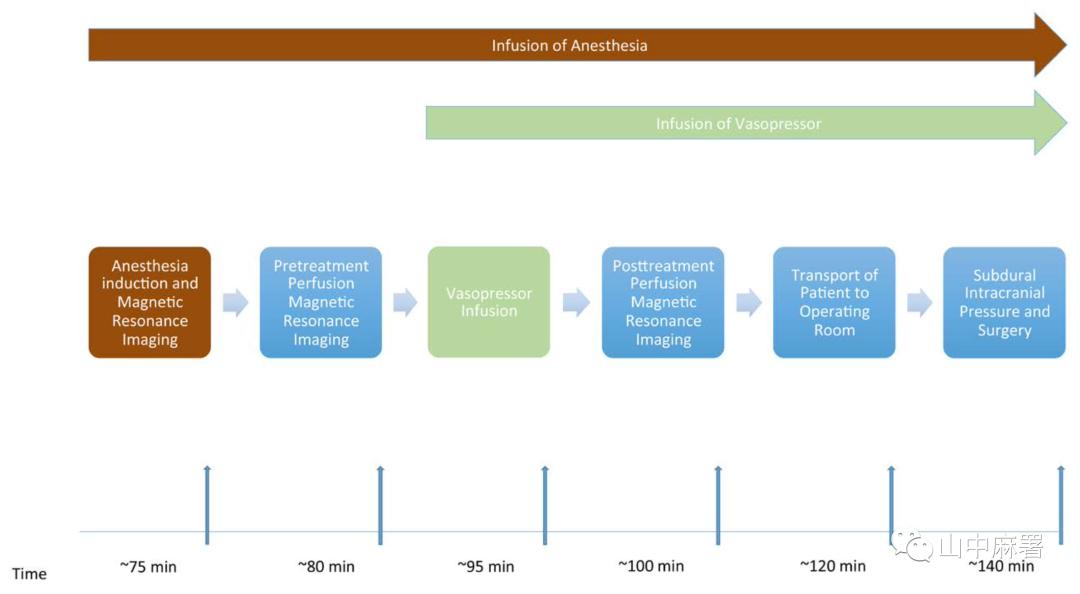

在给予研究药物之前,对麻醉患者进行磁共振检查,包括毛细血管通过时间异质性、脑血流量、脑血容量和平均通过时间,以及氧摄取分数和脑组织氧张力(图1)。初始MAP被定义为开始磁共振扫描时测量的第一个MAP。研究药物初始以30ml/h的速度泵注,并不断进行滴定调整以保证MAP在60mmHg以上,或相对于初始MAP增加20%以上。当MAP达到稳定值并维持5min时,重复磁共振扫描。

在输注研究药物和开始第二次核磁共振扫描之前,进行血气分析。核磁共振检查后,持续输注研究药物的麻醉患者被送往神经外科手术室开始手术并测量颅内压和脑灌注压。研究方案持续时间总共约为140分钟(图1)。

▲ 图1

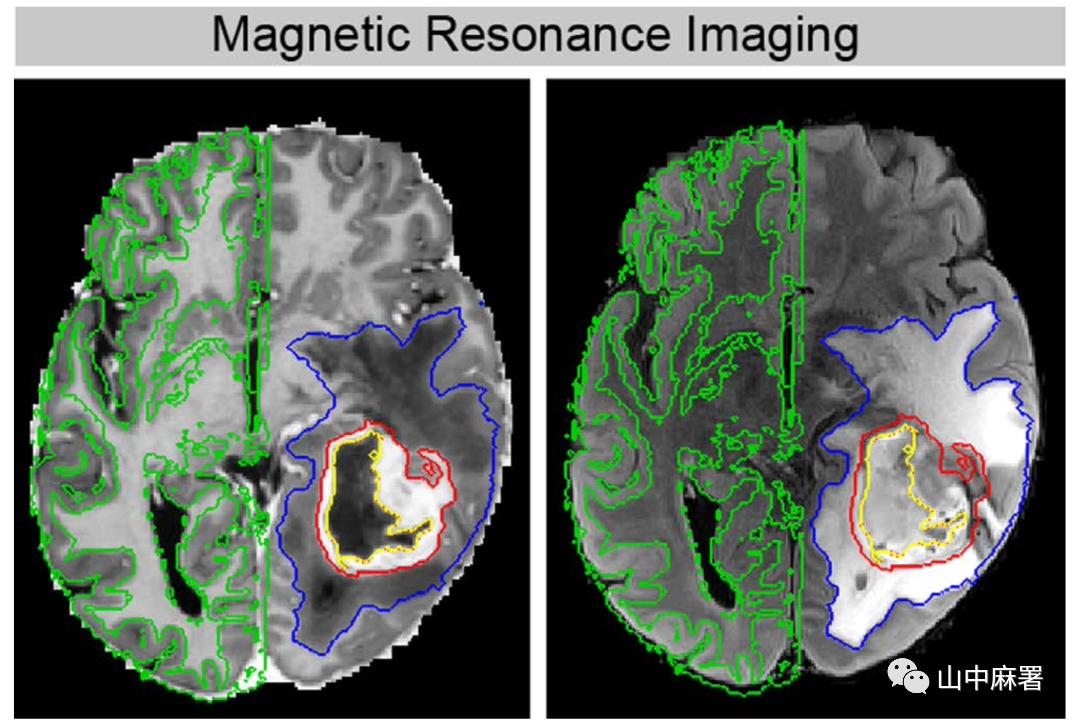

患者在接受MRI检查后绘制脑部解剖图以探究血管加压药引起的血流动力学变化。T1加权和T2-FLAIR图像显示了脑部的解剖结构及肿瘤引起的结构变化(图2)。利用特殊序列MRI以测量每个患者的脑血流动力学;分别在给予血管升压药物前后进行动态磁化率对比MRI扫描。

▲ 图2

MRI图像分析

使用全自动、内部开发的模块对灌注加权MRI数据进行后处理。根据药物浓度-时间曲线计算灌注参数。动脉输入函数由重复序列方法自动确定,该方法结合了前后两次MRI成像的函数信息。对动脉输入函数和每个组织浓度曲线进行去卷积,以获得每个图像单元(体素)的残差函数。根据这一函数,由曲线下面积即可确定脑血容量,即单位脑组织的血量;曲线的最大高度即为脑血流量,即单位时间流经单位体积脑组织的血量。血液在组织体素的平均通过时间由脑血容量与脑血流量之比确定。残差函数描述了在将造影剂注入组织动脉后,在给定时间仍然存在于体素血管内的比例。从该曲线可以确定红细胞通过该体素微循环的分布,从而该分布的SD即为毛细血管通过时间的异质性。利用前人的研究方法,使用该曲线来推导出某些参数的生理学意义,即氧摄取分数和脑组织氧分压。

对侧大脑半球的灰质自动从T1加权MRI中分离出来,并对中线突出部分进行轻微的手动校正。在T1加权MRI上手动勾勒肿瘤轮廓,在T2-FLAIR加权MRI上手动勾勒肿瘤周围区域,然后共同绘制灌注图。一位神经放射科医生验证了肿瘤增强区域、对侧半球、肿瘤和瘤周区域的轮廓范围。

微血管血流动力学对脑组织氧和的影响

为评估两组患者中血流动力学参数对氧摄取分数和组织氧张力的影响,研究者采用了有关氧摄取的生物物理模型。该模型需要校准描述毛细血管壁氧渗透性的速率常数k。通过假设白质氧摄取分数为0.525来确定k值;在研究者先前PET扫描研究中,相同条件下测得的脑组织氧张力为15 mmHg。值得注意的是,异丙酚麻醉期间较高的氧摄取分数(0.525,正常脑组织为0.35)表明脑组织氧张力较低(15mmHg,正常脑组织为25mmHg)。根据MRI测量的预处理时平均通过时间和毛细血管通过时间异质性,估算预处理时氧摄取分数,将该分数乘以脑血流量从而获得脑氧代谢率。

接下来,研究者假定PET扫描研究中确定的脑氧代谢率在治疗前后相同,通过将其除以治疗后的脑血流量来估计治疗后的氧摄取分数和脑氧张力,比较治疗前后感兴趣区域的平均相对变化。

研究终点

主要终点是肿瘤周围区域和对侧灰质脑组织测量的毛细血管通过时间异质性的组间差异。次要终点是组间脑血流量、脑血容量、平均通过时间、脑组织氧张力、氧摄取分数和局部脑血氧饱和度的差异。

统计分析

通过独立的单样本t检验比较各组之间的人口统计学资料。对于主要终点和次要终点,分别使用相关样本t检验和独立样本t检验比较组内(比率:治疗后/治疗前)变化和组间变化(率差)。次要终点和相关变量分别通过组内和组间比较的非独立和独立样本t检验(治疗后减去预处理)进行评估。构建分位数-分位数图以确认每个被测变量都遵循正态分布,并进行了方差齐性检验。数据以平均值±标准差进行展示,统计假设检验是双侧的,P < 0.05被认为具有统计学意义。

结 果

RESULTS

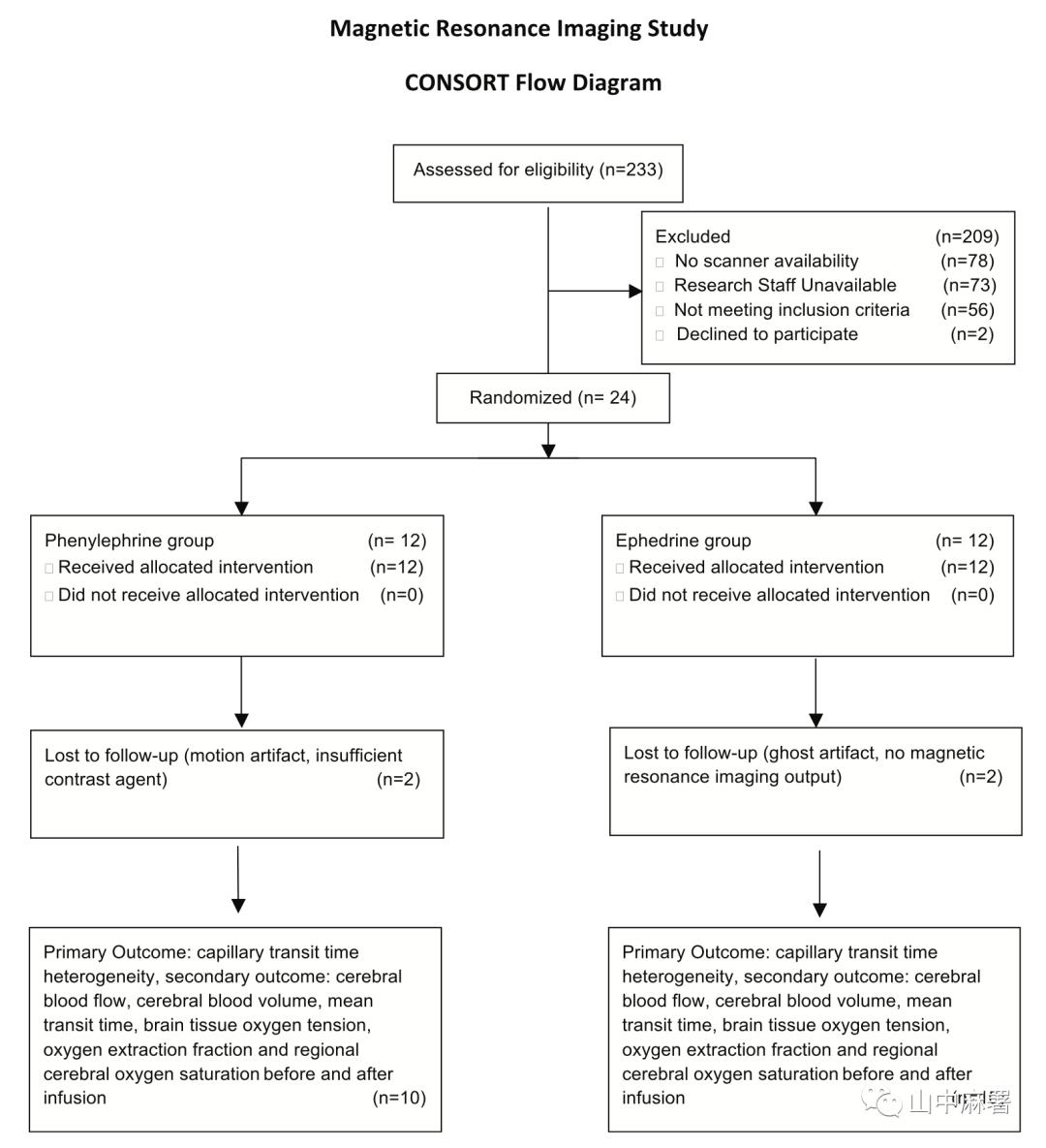

2015年9月29日至2016年6月13日期间,233名筛查患者中有24名入选本研究(图3)。排除研究的常见原因如下:缺少MRI仪器(78例,33%),没有研究人员(72例,31%),不符合纳入标准(56例,24%),或患者拒绝进入研究(2例,1%)。在56名不符合纳入标准的患者中,最常见的原因是年龄和肾功能衰竭。

▲ 图3

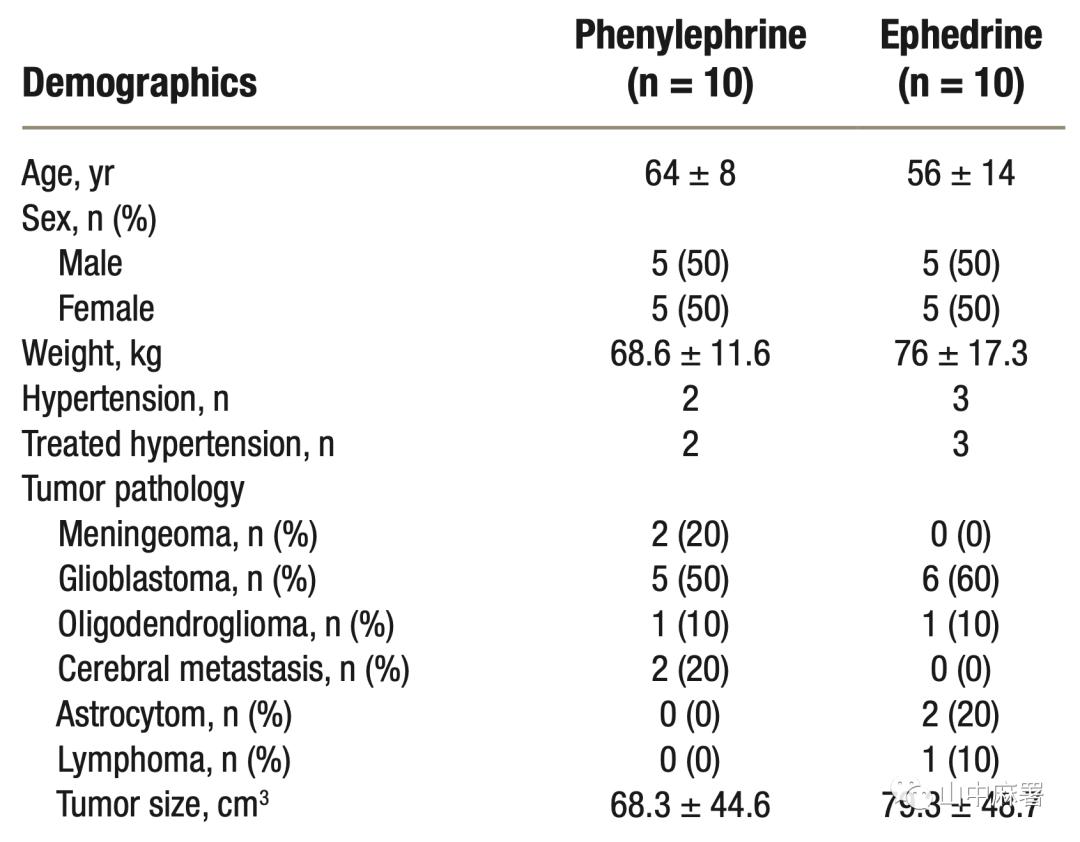

两组患者的人口统计数据如表1所示。研究中未观察到任何不良事件,也没有因输注血管升压药而出现不可接受的高血压案例。4名患者因MRI分析的技术问题被排除研究。

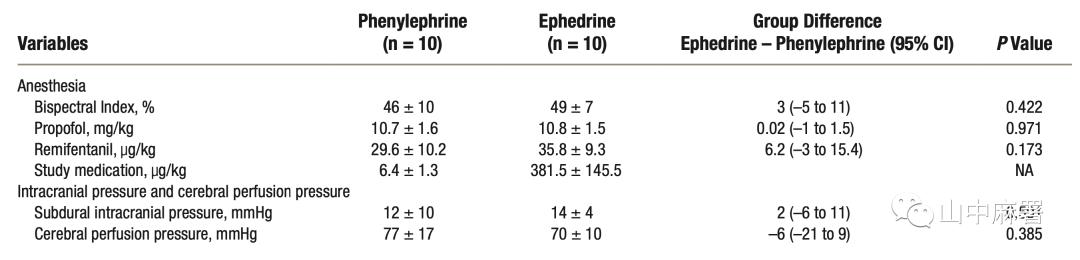

▲ 表1

生理和麻醉变量的比较

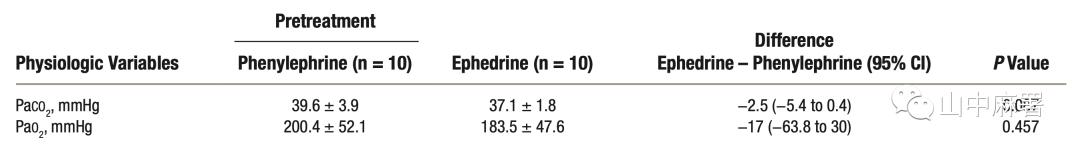

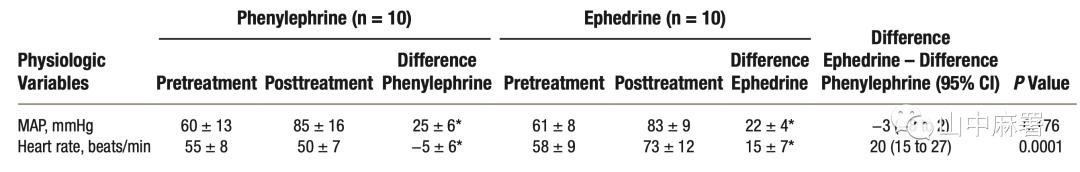

生理和麻醉相关变量的变化如表2至表5所示。预处理时的PaCO2(P=0.087)、PaO2(P=0.457)、MAP(P=0.825)和HR(P=0.536)之间没有显著的组间差异。两组中MAP的增加无组间差异(P=0.176)。

▲ 表2

▲ 表3

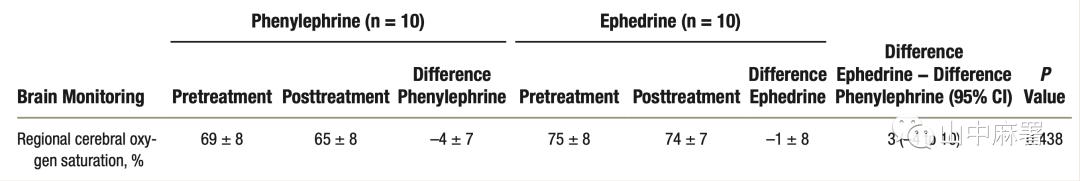

▲ 表4

▲ 表5

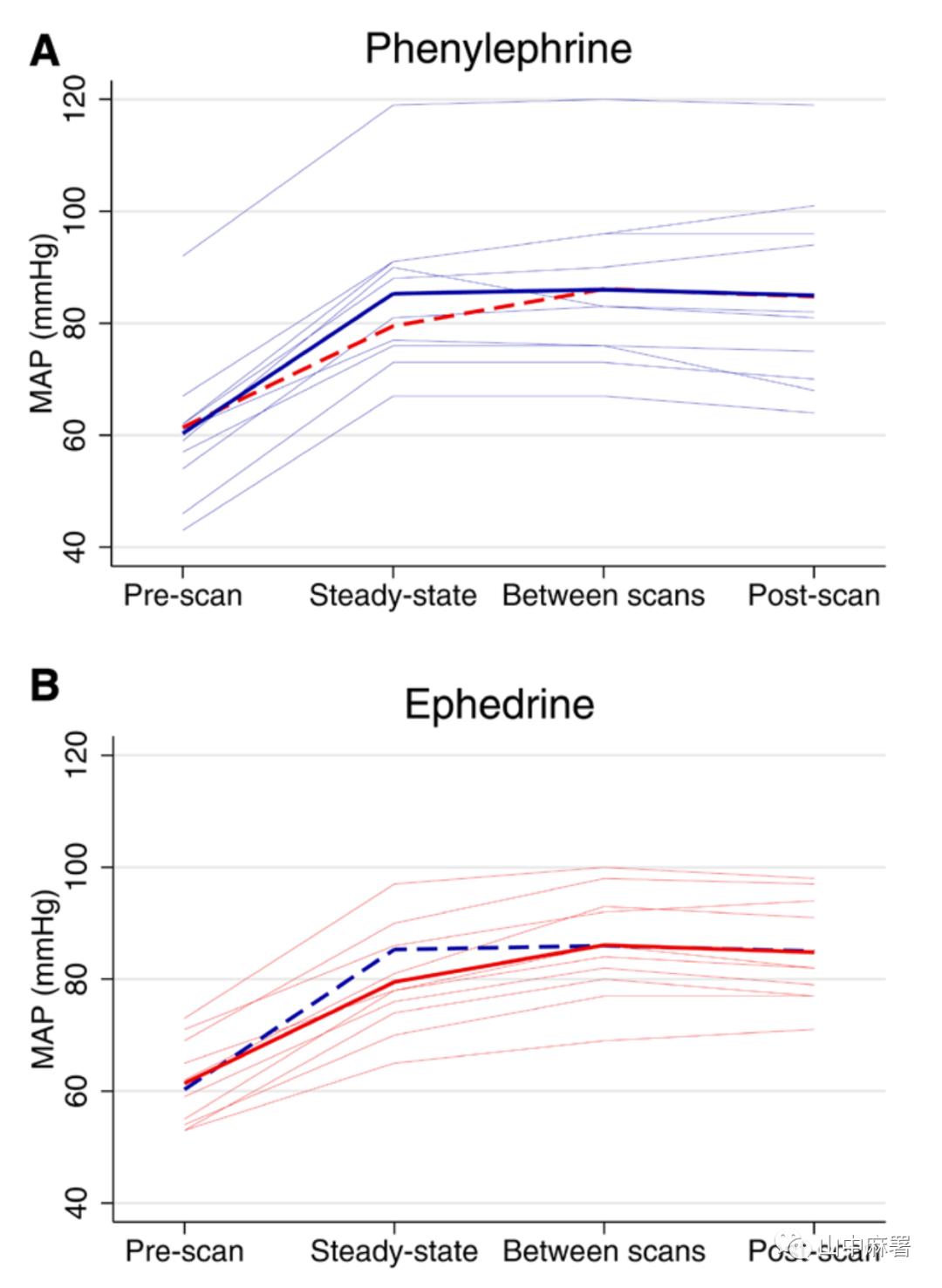

图4显示了每位患者的血压随时间变化的曲线图。使用麻黄碱期间心率增加,使用去氧肾上腺素期间心率降低,两组之间的差异具有显著性(21,95%CI:15-27次/min;P<0.0001)。

▲ 图4

麻醉深度、脑血氧饱和度和ICP

预处理时两组的局部脑血氧饱和度(P=0.119)和BIS(P=0.422)无显著性差异。两组局部脑血氧饱和度均下降,但组间无显著性差异(P=0.438)。两组间异丙酚和瑞芬太尼的使用剂量差异无显著性(P=0.971,P=0.173)。两组之间硬膜下ICP和脑灌注压无差异(P=0.591,P=0.385;表5)。

大脑宏循环和微循环参数

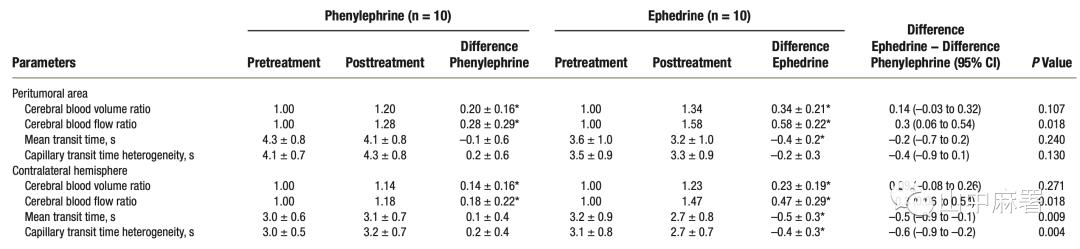

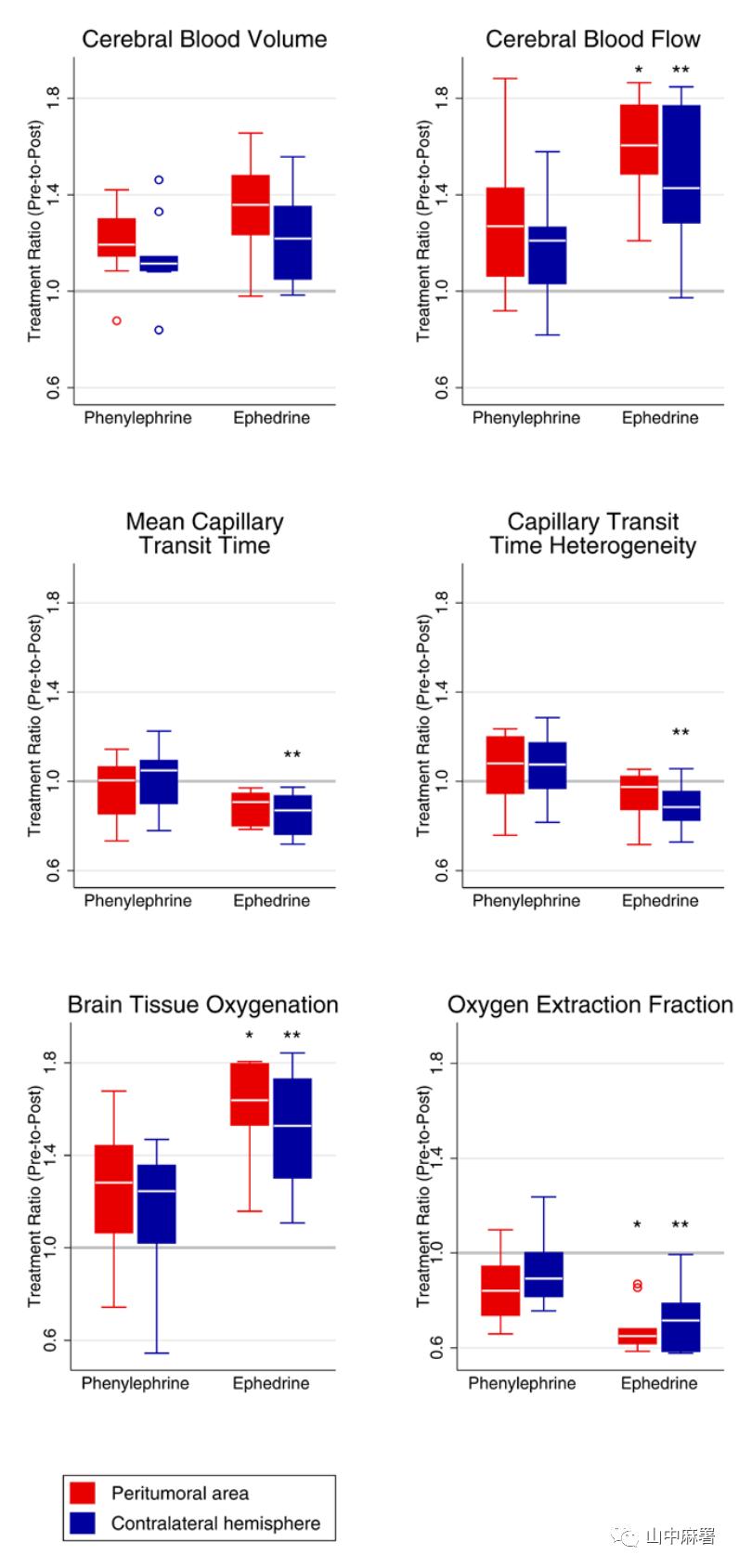

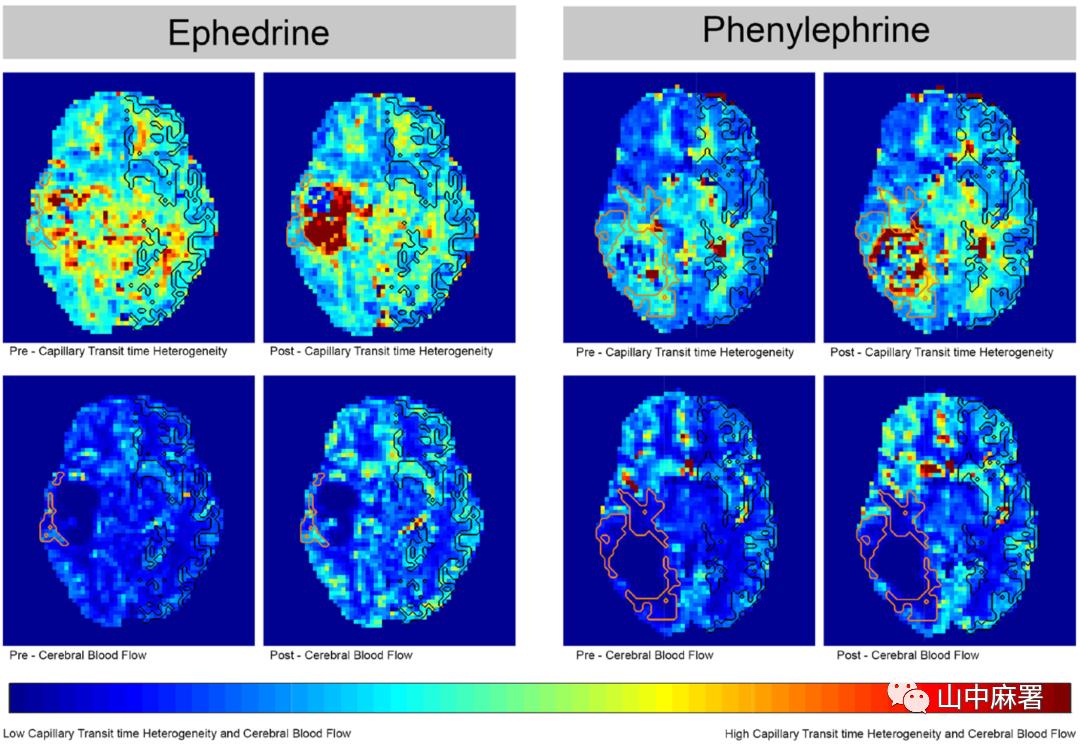

MRI参数如表6和图5所示。

对侧半球。去氧肾上腺素组毛细血管通过时间的异质性大于麻黄碱组(−0.6,95%CI :−0.9 ~ −0.2s;P=0.004)。麻黄碱组较去氧肾上腺素组脑血流量明显增加(0.3,95%CI :0.06~0.5 4;P=0.018;图5)。去氧肾上腺素组和麻黄碱组脑血容量均有增加,但组间差异无统计学意义(0.09,95%CI :−0.08~0.26;P=0.271)。麻黄碱治疗期间的平均通过时间低于去氧肾上腺素(−0.5,95%CI :−0.9 ~ −0.1s;P=0.009)。两组间对侧大脑半球组织体积差异无统计学意义(P=0.659)。

▲ 表6

▲ 图 5

肿瘤周围区域。尽管去氧肾上腺素组毛细血管通过时间异质性增加,麻黄碱组毛细血管通过时间异质性降低,但组间差异无统计学意义(−0.4,95%CI :−0.9~0.1s;P=0.13)。麻黄碱治疗组的脑血流量高于去氧肾上腺素治疗组(0.3,95%CI :0.0 6~0.5 4;P=0.018;图6)。去氧肾上腺素组和麻黄碱组的脑血容量均增加,组间差异无统计学意义(0.14,95%CI :−0.03~0.32;P=0.107)。两组平均通过时间均减少,组间差异无统计学意义(−0.2,95%CI :−0.7~0.2s;P=0.240]。两组间瘤周组织体积差异无统计学意义(P=0.866)。

▲ 图6

脑组织氧合

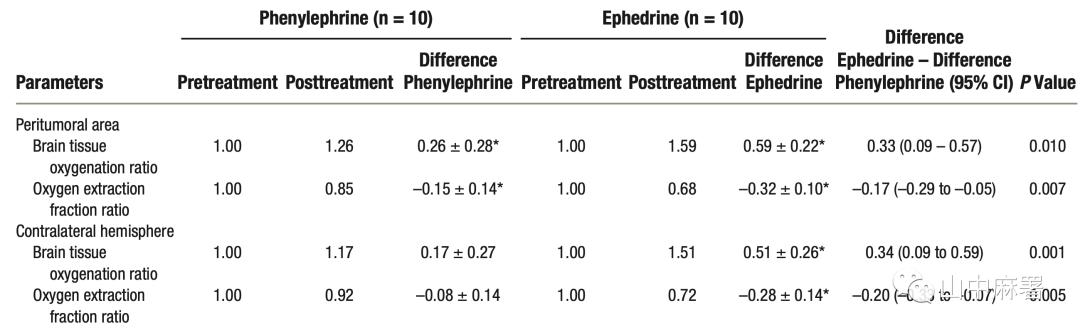

根据MRI参数得出的脑氧合参数如表7和图5所示。

对侧半球。与去氧肾上腺素治疗相比,麻黄碱治疗组间脑组织氧分压显著升高(0.34,95%CI :0.09~0.59;P=0.001),氧提取分数降低(−0.20,95%CI :−0.33 ~ −0.07;P=0.005)。

肿瘤周围区域。与对侧区相似,麻黄碱治疗时脑组织氧分压高于去氧肾上腺素治疗(0.33, 95%CI :0.09~0.57;P=0.010)。与去氧肾上腺素治疗相比,麻黄碱治疗可显著降低氧提取分数(−0.17, 95%CI :−0.29 ~ −0.05;P=0.007)。

▲ 表7

总 结

CONCLUSION

尽管去氧肾上腺素组和麻黄碱组达到了相似的MAP目标,但本研究结果表明,与去氧肾上腺素相比,麻黄碱显著改善了肿瘤周围区域和对侧脑组织的氧分压,即麻黄碱在改善大脑宏循环、微循环和氧合方面优于去氧肾上腺素。

原始文献:

Koch KU, Mikkelsen IK, Espelund US, Angleys H, Tietze A, Oettingen GV, et al. Cerebral Macro- and Microcirculation during Ephedrine versus Phenylephrine Treatment in Anesthetized Brain Tumor Patients: A Randomized Clinical Trial Using Magnetic Resonance Imaging. Anesthesiology. 2021;135(5):788-803.

编 译: 王 沛

排 版:蒋 明

校 审:方 芳

缪长虹

原标题:《文献精读 | 麻黄碱与去氧肾上腺素在麻醉的脑肿瘤患者中对大脑宏循环-微循环的影响比较》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司