- +1

只会敲Yes or No的键盘侠请退散

只会敲Yes or No的键盘侠请退散 原创 桑榆 新生活方式研究院 收录于话题#社会文化洞察 73 个内容 #Yes and No生活指北 1 个内容

2021年,疫情还没结束,异常气候又频频来袭。每天的生活犹如置身变动不居的迷宫中,向左或向右,向前或回撤,时刻需要人们抉择与应对。

新周刊·生活方式研究院特此推出年度策划《Yes and No生活指北》,希望与你一起突破非此即彼的定势思维,拒绝将世界简化为二元对立,探索既是又否的多元出路。

我们的第一篇文章将从我们的网络生活开始。作为生活在地球村的网民,我们的每一天都与热点事件紧密相连。普通个体如何在舆论洪水中找到着力点,是一件值得探索之事。

复盘今年的大事件,“疫情”和“河南暴雨”想必是很多人的关键词。

疫情和暴雨虽然落点在局部,但它与所有人相关。即使不在灾区,我们也通过网络实时关注着事件的进程,表达鼓励、提出疑问。甚至还有网友自发创建了互助信息在线文档,“中国式社交网络救灾”成为了河南暴雨中极其有力的一次集体行动。

图为7-8月微博关键词排行。

在上半年总结中,“疫情”成为上榜次数最多的关键词。

然而,在海量而纷杂的信息面前,如何辨别真伪,如何适当地参与讨论和传播、提炼出真正有价值的信息,并以其为依据做出有效的行动,仍然是值得反思的问题。

比如,近期成都新一轮疫情中23号病例的行踪被公布,有一些网友注意到确诊者吕某规律地去健身房,猜测他“一定很帅”,甚至为他成立了“全球后援团”,支持他“原地出道”——这已完全脱离“疫情防控”的语境,进入了八卦娱乐的范畴。

在这篇文章里,我们将以疫情和河南暴雨为切口,回顾和反思这一年来中文互联网在经历和讨论灾难时所产生的特别现象,尤其关注灾难娱乐化的问题。当我们生活在持续而不确定的危机状态下,怎样才能真正有效地参与到公共事件中呢?

#01

公共事件里是具体的人,

萌态语言并不适用

如果不熟悉近两年中文互联网围绕疫情所产生的流行话语,乍听“胡辣汤挺住热干面来了”这句话会觉得颇为费解。

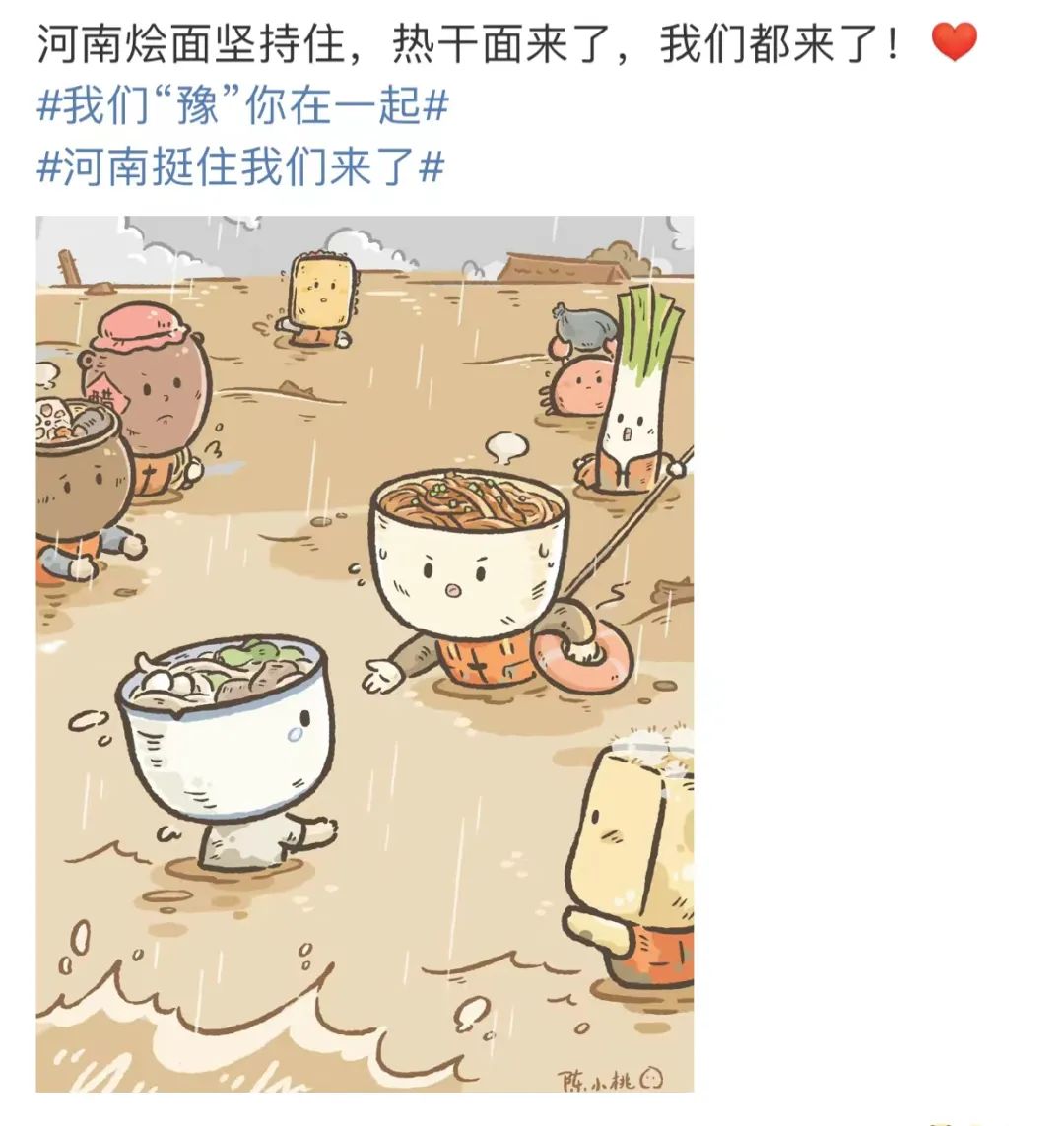

将受灾和援助的主体笼统比喻成某种食物,放置在“可爱”的动作和场景中,似乎成为了很多网友面对灾情想要第一时间有所表态时,下意识采用的程式化语言。

“胡辣汤挺住盐水鸭来了”“刀削面挺住胡辣汤来报恩了”“折耳根请你好好的”……

这些本意为鼓励的话语听起来比简单粗暴的“河南/山西/贵州加油”更加可爱活泼,我们甚至能脑补出一群拟人化的食物互相帮助的生动场景。

在互联网上广为传播的城市拟人漫画。/ @陈小桃momo

然而,当严肃的公共事件被习惯性地描绘成“萌萌的、温情的”场景时,我们对苦难的感知力和共情力面临着透支的危险,灾难的严重性也在过家家式的语言中被逐渐消解。

尼尔·波兹曼在其1985年的著作《娱乐至死》里认为,以电视为代表的媒介平台使信息突破空间的限制,实现海量信息的迅速更新,但同时也把娱乐本身变成表现一切经历的形式。

时间来到2021年,比电视更加“去中心化”的社交网络起着相似的作用:人们生活在一个由热搜和热词交错而成的广大却又零碎的语言环境中,在微博、微信、抖音等信息流式社交媒体里,民生新闻和明星八卦前胸贴后背,国际政治和时尚资讯在一个屏幕中出现,后者几乎能在瞬间将前者的严肃性消解。

在一个“流量至上”的社交媒体生态中,语调轻松的娱乐信息能够获得更多的关注和分享,也更容易被讨论,于是有的发言者为了迎合平台的“流量逻辑”,试图将严肃的信息披上娱乐语言的外衣。

在河南暴雨突然呈现严重态势的7月20日,有机构在发布预警时玩梗当时正被热议的吴某凡事件,就是一个引起观者严重不适、极其不合时宜的反例。

灾难当头,一个个有血有肉的生命在生死线上挣扎,每一条有价值的信息的传递,都是救命的希望。用娱乐化的语言来调侃严肃的苦难,实在不可取。

虽然我们能较理性地甄别玩梗的不当行为,但回到“萌态”语言,这种以善意鼓励为出发点的表述,又有什么问题呢?

有观点认为,萌态话语之所以值得警惕,是因为它将危机日常化,将需要调动各方资源、采取实际行动来解决的问题用简单幼稚的逻辑一笔带过。

看到“胡辣汤挺住”就顺理成章地想到盐水鸭、炸酱面,甚至讨论起各地的美食,话题往易于理解和传播的轻松娱乐方向偏移,很容易成为舆论的主流声浪,以至于盖过正在经历苦难的受灾群众拼尽全力发出的求助声音。

回想河南暴雨初期,“去看海”“河南变海南”这样的调侃性发言看似“苦中作乐”,却让人们放松了警惕。“海面“下的居民怎么办、应该采取什么措施来预防、减少灾情的伤害才是危急情况开始出现时该有的警觉。

灾情中展开的水上施救。/ 图虫

#02

网络逼捐,另一种“灾难娱乐化”

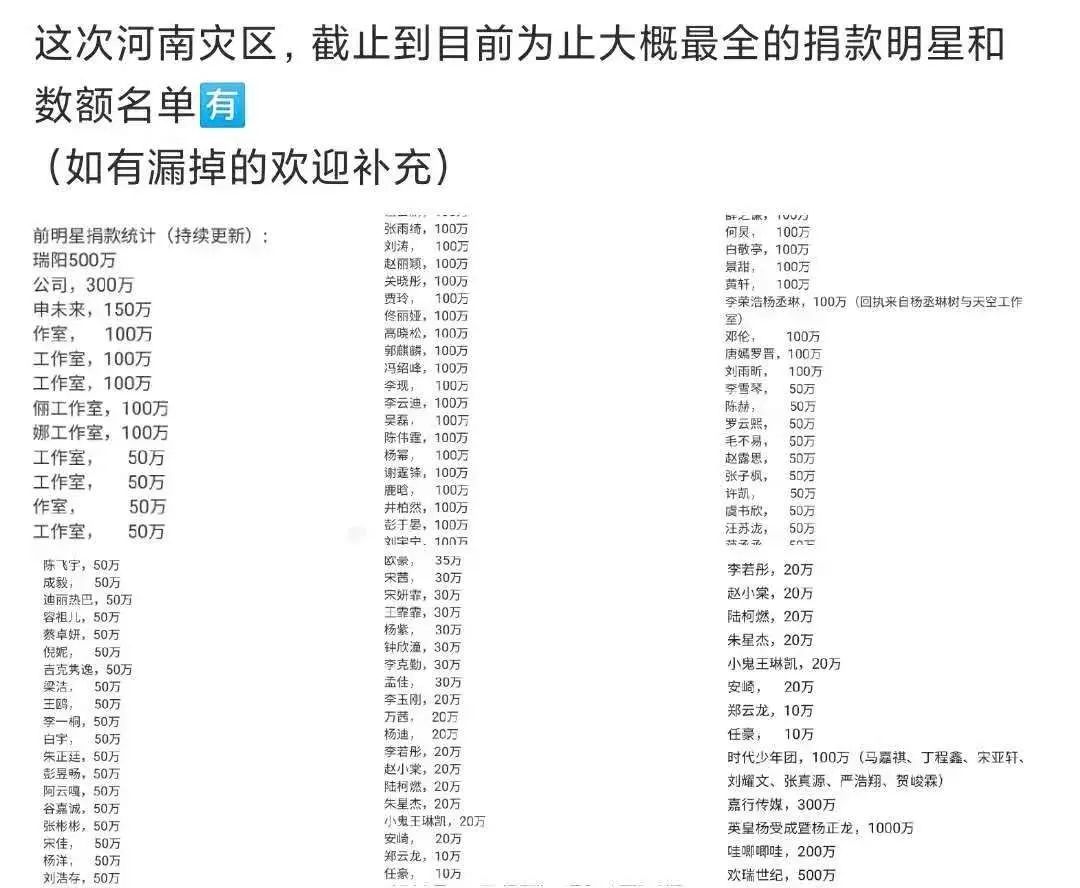

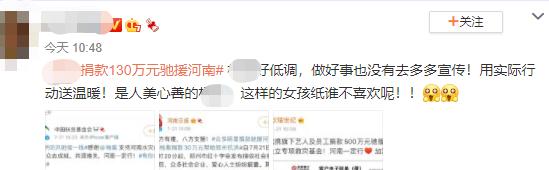

河南受灾期间,明星捐款“被迫内卷”也成了互联网上的热议话题,甚至有人说,这是明星被网友“逼捐”最狠的一次。

明星捐款的时间、金额、是否公布,都受到了网友们的严苛审视。有人将主动宣布捐款的明星汇总成表格,根据金额划分档次,而没有“晒捐款”的明星则被反复追问“捐了吗?捐了多少?”。

有些粉丝见不得自家偶像因为没有主动公布捐款而“受委屈”,便努力从诸如工作室通告、公益组织捐款名录等信息中旁敲侧推,得出“人家不仅做了善事,还很‘低调’”的结论,并激动地广而告之。

一时间,我们仿佛看到了熟悉的饭圈操作:控评和反黑。

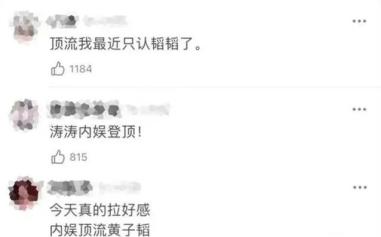

在这场“逼捐比赛”里,明星在娱乐圈中的“咖位”,成了网友们“逼捐”的标尺。有的捐了较高的金额,评论区里就会出现“内娱顶流xxx”的赞赏,而如果捐得太少,就会面临 “挣这么多钱,怎么才捐这么点?”的质疑。

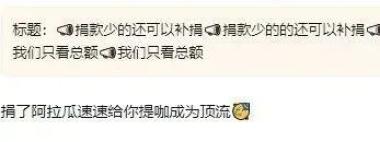

甚至还有网友表示“捐款少的还可以补捐”,“我们只看总数你们还有机会成为一线”。

今年的娱乐圈恶劣事件频发,某些明星数额惊人的不合理高收入引起了大众的强烈不满,饭圈“控评、做数据、刷热搜”等一套操作也被公认为是在消耗社会资源,制造恶劣的舆论环境。网友们对明星的“逼捐”可以说是普通人对娱乐圈施加的一次“劫富济贫”式回击。

但在某种程度上,它也造成了另一种形式的“灾难娱乐化”——过于细究身居豪宅生活优渥的明星是否捐得“让人满意”,反而忽视了这场灾难的主体,那些身在一线的受灾和救援人员的需求。

普通人要求明星捐款,很大程度上是督促后者所代表的高收入特权阶层尽到“应有的”社会责任。然而,“应有”的判定的标准却是明星的咖位,甚至还有网友通过捐款的数额来给明星“重新排座次”——娱乐圈的叙事结构始终凌驾于“如何帮助受灾地区”这个真正迫切的问题之上。

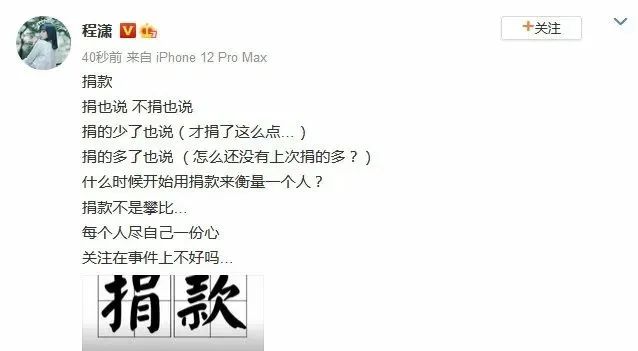

明星程潇因为捐款数额较少而被网友批评。

当本该出自善意和社会责任感的捐款强制性地与名誉和事业挂钩,“反击”也成为了另一种“抢占公共资源”的娱乐。

实际上,与其费尽心思地检查“有钱人是否打了足够多的钱”,不如关注人们捐助的善款去了哪里、是否帮助到了受灾的民众——这才是真正重要的。

毕竟,比起“XX捐款XX万”,我们更需要第一时间看到求救的信息和成功获救的好消息。

#03

危难时刻,

普通人在互联网上互助

在今年的河南暴雨中,一场普通人发起的互助行动让我们再次认识到,通过互联网传递信息、共享资讯,真的能救命。

7月20日傍晚,当大水涌进郑州地铁的视频和带着#河南暴雨互助#标签的求助信息出现在各大社交平台最显眼的位置,很多人才意识到这场暴雨的严重性。

在模糊的画面中,汹涌的积水呈现浑浊的黄色,逐渐淹没被困车厢乘客的脚踝、膝盖、胸部……屏幕前的网友感到无比揪心,即使没有身在河南,也想尽全力帮助危难中的同胞。

图 / 来源网络视频

家在河南、正在上海财经大学就读的女生李睿就是万千网友之一。19时56分,她发出了一条微博:“#河南暴雨互助# 我想帮大家一下”。

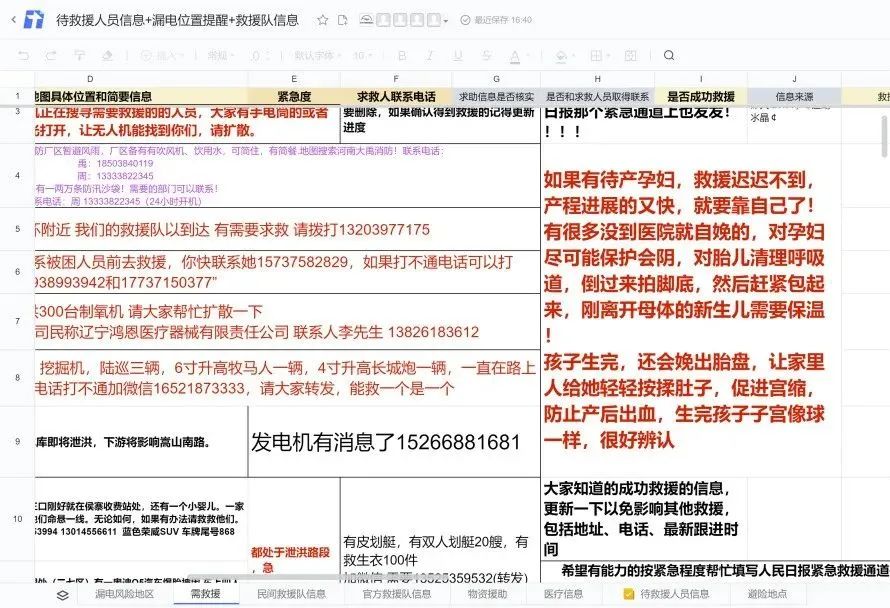

很快,她和三十几位同学成立了一个远程救援小组,从微博上搜索求救信息,将它们整理并填入到一份线上共享表格中。

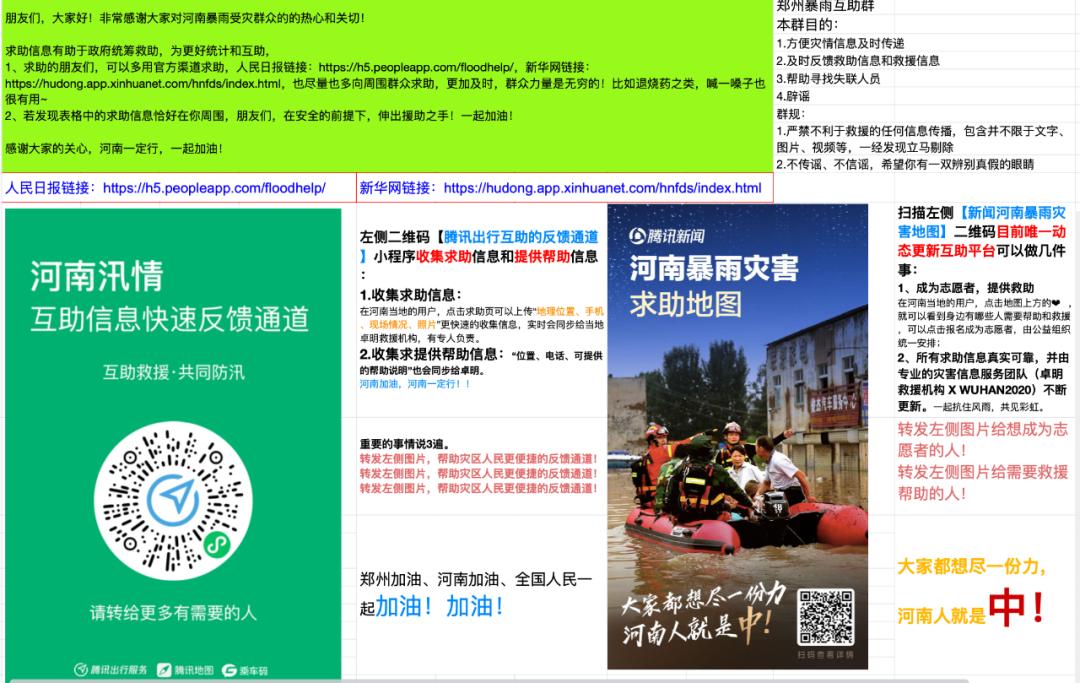

不久后,他们创建的一份可供多人编辑的《待救援人员信息》在线文档开始在微博、朋友圈、抖音等社交平台传播。

表格在24小时内更新了270多版,

不仅收集了求救者和施救方的信息,

还为特殊人群提供了自救指导。

在暴雨相关的关键词里搜索求救信息、给受困者一一打电话核实、联系施救方、获救后再进行报备,将相应的栏目划掉,给更新的求助信息腾出空间—— 参与扩充和运营这份文档的志愿者和民间热心人士们,一刻不停地推进着信息的对接工作。

在24小时之内,这份文档被访问了250多万次,更新过270多版,从最初一张的救援信息需求表,扩充至有避险地点、医疗信息、漏电塌方风险地区等十余个子项目的民间救灾信息实时对接平台。甚至还包括了一页“文档修改意见”,欢迎所有热心的人提出改善建议。

“孕妇已经破水、即将分娩”

“如果有待产孕妇,救援迟迟不来,就按这个指南自救!”

“被困地铁口,没水没电”

“这里有4艘皮划艇和国家皮划艇运动员”……

表格上是一个个具体而令人揪心的受灾同胞,他们的困境通过这份表格得以被更多人看见,相应的援救力量也得以及时奔赴受困现场。

21日凌晨1点,互助文档上出现了第一个“已获救”,

文档创建者李睿发微博表达激动。

除了发自民间的线上互助,抖音、腾讯、微博、今日头条等互联网平台也开通了暴雨互助通道,需要帮助的人可以通过填写求助信息匹配到援救方。百度地图、高德地图也推出了标记积水的实时地图,方便身处灾区的人们确认安全地点。

互助表格中整理的求助通道。

互联网在传播信息、进行实时互动方面有天然的优势,但同时也有着巨大的体量和繁复的生态。如何在紧急时刻团结起来,有组织地鉴别、筛选以及传播真正有价值的信息,是援手能否抵达受灾者的关键。

正如波兹曼所说,媒介的主要力量来自它传播信息的能力,而真正使信息产生价值的,是由一个个具体的人所执行的搜集、核实、分析和落实工作。

在河南暴雨的救援中,来自天南海北、数不胜数的普通人自发地贡献自己的一份力,这既是互联网的力量,也是人的力量。它向我们证明了,灾难面前,我们并非束手无策,当千千万万富有同理心的人紧紧连接起来,就能够用实际行动帮助我们所关心的人重获平安。

互助文档的创建者李睿对灾难的感悟。

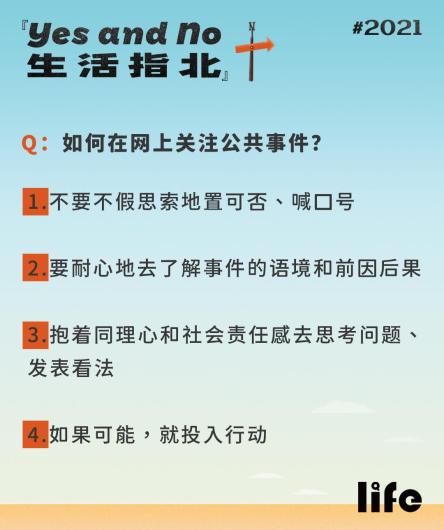

如果说在这一年里我们所共同经历的公共事件带来了什么启发,那就是不要轻易地说yes or no。

关注公共事件,你可以不喊口号,但可以做点实事;你也可以喊口号,但不要不假思索。没有一种“绝对正确”的做法,但只要我们冷静思考、理性发言、坚决行动,就有可能在个人和社会意义上,真正将生活往更好的方向推进。

在灾难和非常态依旧伴随着生活的这一年里,我们并不孤单。因为在Yes and No之间、有着无数可能性的未来里,有太多善良的人与我们同行。

参考资料:

[1] 全成都朋友圈都在做核酸,我们在给23号病例成立后援会 /令人作藕

[2] 2021上半年微博热搜榜趋势报告 / 微博

[3] 2021年7~8月微博热搜榜数据报告 / 微博

[4] 娱乐至死 / 尼尔·波兹曼

[5] 一个救命文档的24小时 / 腾讯

[6] 河南暴雨背后的普通网民:“救命文档”与谣言赛跑 /界面新闻

[7] 暴雨背后,我们展开了一次1500人的生命接力 / 显微故事

[8] 这是“逼”明星捐款最狠的一次 / Vista看天下

[9] 鼓动明星捐款内卷:相对标准下的善心与善行之辩 /知著网

[10] 从河南暴雨,看中国式社交网络救援 / 塔门

[11] 协作河南:暴雨中的全民互联网救援 / 腾讯研究院

[12] 就算被骂杠精,我也要反对这句话 / 轻拿轻放局

[13] 新华全媒+丨强降雨中,爱心燎原——一份“救援文档”的24小时 / 新华社

END

出品 丨 生活方式研究院

撰文 丨 桑榆

视觉 丨 欧阳波比

今日话题

怎样才能更好地参与公共事件的讨论?

原标题:《只会敲Yes or No的键盘侠请退散》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司