- +1

亲兄妹同年患上骨肉瘤,做完心脏手术的父亲已借不到一分钱

原创 腾讯医典 腾讯医典

从局部麻醉中缓过来时,涛涛没忍住,当着父亲的面哭了起来。

国庆期间,他因为腿疼跟着确诊骨肉瘤的妹妹来上海市第一人民医院做检查,穿刺活检需要的麻醉让整个人昏昏沉沉的。朦胧中,他听到医生说穿刺取出的针头黑了,确定了他也是“那个病”。

在骨科病房,极少会有亲兄妹都得上的情况。

这是一种原发于骨的恶性肿瘤,持续性疼痛和肿胀是它最早期的信号。

骨肉瘤降临在同一个家庭中的概率微乎其微。用上海市第一人民医院骨科副主任医师华莹奇的话来说,家里一对亲兄妹都确诊骨肉瘤,就和出现“连续抛40次硬币,都是正面”的概率差不多。

虽然整体发病率很低,但由于我国人口基数大,所以患病群体人数并不少,而且大多是正处于骨骼生长旺盛期的青少年儿童。

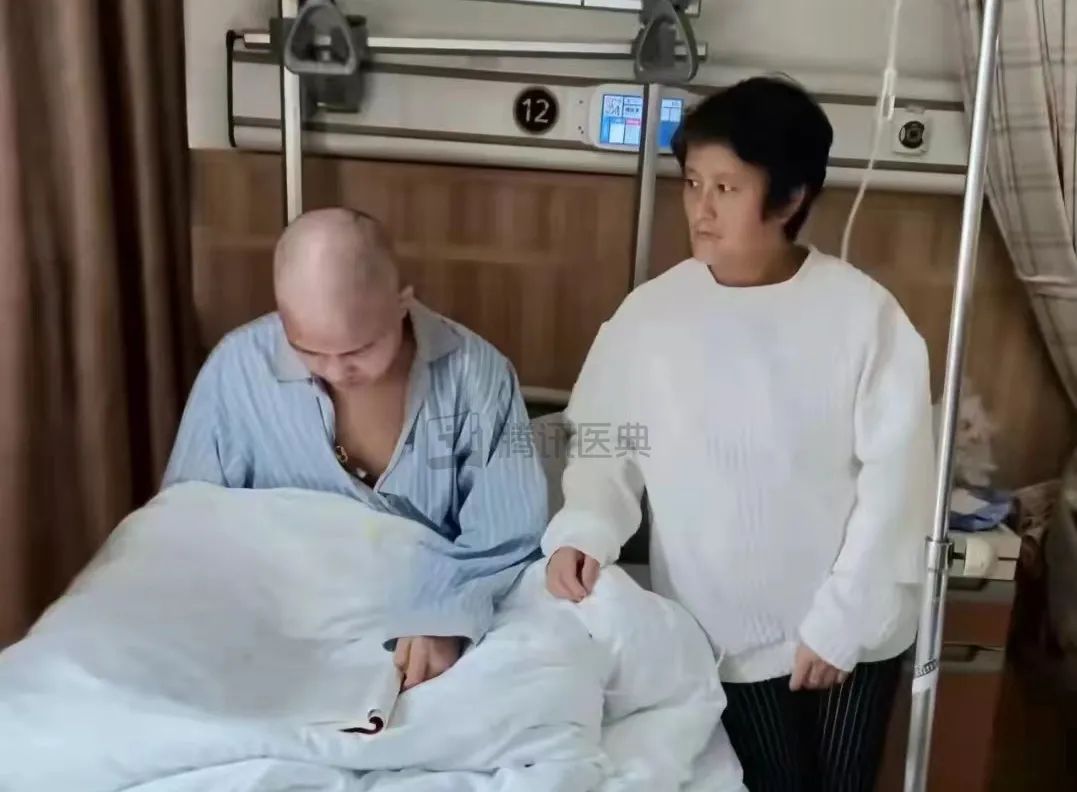

(傅福炉站在涛涛床边)

傅福炉已经记不清楚,知道儿子也确诊这种病后,一家人度过了多少个无眠之夜。

他时常想起,儿子涛涛知道确诊结果后,一边哭一边问他的第一句话就是,“家里给妹妹看病花了多少钱?”

傅福炉一家人来自江西上饶的农村,骨肉瘤意味着什么,他心里再清楚不过:除了孩子们要面临的似乎无穷无尽的化疗、必须挺过去的身体疼痛,还有动辄二十多万等着花出去的治疗费用。

但这个靠低保生活、几乎零收入的家庭一贫如洗,在重疾的几番冲击下,已经背上了三四十万的债务。

(病床上的欣欣)

父亲傅福炉在前两年做完心脏手术后已经不能再干重活。小女儿欣欣今年年初确诊了骨肉瘤,为了治病,夫妻俩带着孩子已在上海市第一人民医院的病床和工地的临时住处之间辗转熬了大半年。

国庆假期,本来是13岁的欣欣刚做完手术、病情有所好转的时候。手术没有截肢,上海市第一人民医院的医生保住了她的右腿,取出的坏死骨头被换成了假体。对于医生来说,这并不是疑难杂症,夫妇俩被告知只要术后护理得当,孩子就有望康复。

那时,傅福炉以为这条艰苦的路就快走完了,后面自己和老婆再辛苦一点,不管是打零工还是当保安,再困难也可以争取慢慢把欠款还上。

(患病前的欣欣)

但一切的希望,在儿子涛涛也确诊骨肉瘤的时刻,被砸得粉碎。

和欣欣一样,涛涛也是在学校时感到腿疼,持续性的钝痛敲打着右腿,忍了两个月,直到国庆回家时在医院查出右胫骨出现恶性肿瘤。

傅福炉想不明白,同样的疾病为何会找上他们家两次,仿佛刚爬出一个深渊,就又掉下了另一个。

在心脏出问题之前,傅福炉靠做小工为生。工地上也分等级,抹水泥的技术工挣得多,只能挑泥灰的小工挣得最少。虽然收入微薄,但他和妻子靠着勤奋和节俭还是供出了三个孩子,大女儿在职业学院念幼师,小女儿和儿子分别念初高中,成绩都不错。

疾病是一点点压垮这个家庭的。

傅福炉在前年因为心脏主动脉夹层出问题倒下,在南昌医院开刀,胸口留下一道十几厘米长的伤口,每次仰头,胸口都会抽动着一疼。治疗心脏问题让家里已经耗尽了为数不多的积蓄,还背上了二十多万的债务。为了筹到欣欣的手术费,傅福炉今年又一次借遍了亲戚朋友,背上了更多的债。

(傅福炉家的房子)

儿子确诊的当口,是这个家庭观近乎揭不开锅、已无法承受雪上加霜的时候。面对儿子的痛苦,这个52岁的男人束手无策,只能一遍遍安慰还没成年的男孩,家里不管背多少债,都一定会给他治病。

但傅福炉没有讲出口的是,因为怕自己再找他们借钱,现在亲戚朋友们都绕着他走,已经没人愿意再接他的电话了。

上个月,他带暂时结疗的女儿出院回老家休养,想找人筹钱,结果一分钱都没借到。他打给村委会和民政局,希望申请精准扶贫待遇,村委会的人告诉他,村子已经脱贫,无法满足他的要求,最多给孩子上个低保。

他又写资助申请到当地红十字会,红十字会的人告诉他申请的人很多,不一定排得上。

(傅福炉家屋内)

如今,家里账面上只剩下此前通过网络募捐剩下的几千块钱,走投无路的傅福炉只能干熬着,想办法看看能否报销之前欣欣看病花掉的二十万。

疾病不等人。不幸中的万幸是,两个孩子都确诊得比较早,又遇上了可靠的医生,但问题是,如果不及时治疗,肿瘤就有扩散的风险,出现病情恶化甚至危及生命的情况。

傅福炉无法想象,如果儿子不能及时做手术会面临什么,会不会截肢、能不能走路、还能不能回到学校……他整宿整宿睡不着,恨自己没有能力。

日复一日,他只有守在儿子、女儿床边,端着喝药的热水,看着他们咕噜咕噜地喝下苦涩的药,随着药一起咽下的还有脸上艰难的表情。

(傅福炉家屋内)

目前,骨肉瘤已经在多省被纳入农村贫困人口大病专项救治病,但在长期化疗、住院和查血常规等日常检查等需求面前,骨肉瘤治疗的个人自付费用仍然高昂,并非一般农村家庭轻易负担得起的数额。

傅家兄妹在上海市第一人民医院的主治医生左冬青介绍,他们科室每年都会接待40个左右确诊骨肉瘤的小孩。疾病的来临毫无征兆,医生们也不明白为何傅家会撞上这样百万分之一的概率,两个孩子双双倒下。

在了解到傅福炉一家的情况后,医院为欣欣的治疗减免了一两万块的医疗费。但减免的部分在流水般支出的款项面前仅是杯水车薪。罕见恶性疾病两次降临的现实,已经击穿了这个几乎没有经济来源和心理防线的贫困家庭。

(傅福炉在打电话)

傅福炉的电话时常占线。每天,他都在忙着联系能想到的朋友、熟人或机构帮忙。家里面没有多少田,自己也无法靠体力挣钱,下蹲和坐着都会让身体有撕扯感,干活提重物就更不可能。

主心骨失去了劳动力,家里能挣钱的人只剩下妻子和还在念幼师的大女儿彬彬。

上个月,傅福炉问彬彬能不能不念书了,回来帮家里减轻负担。当时,彬彬请了假回老家照顾妹妹,听到这话也哭了,和父亲说自己还想继续读,拿到一个文凭,以后在社会上才有出路。

(彬彬在照顾妹妹)

她在念的学校是3+2学制,还有两年才能毕业。为了念书,彬彬申请了学生贷款,每个寒暑假都要勤工俭学来赚学费。

傅福炉说:“我女儿以前不爱读书的,现在反而很想读。”他没有再多说什么,不敢在孩子面前崩溃。夫妻俩相对时常常无言,只有在向人求助时才会忍不住碎碎念,“真的不知道怎么办……”

在筹到钱让两个孩子继续下一轮治疗之前,一家四口只能暂时在临时住房里熬着。

为了继续在上海求医,傅福炉和妻子邱冬青带着两个生病的孩子住上海外环的一处工地里。从位于市中心的医院到这里需要花很长时间。

在最近的公交站下车后,走过菜市场、商铺,在空旷的新城道路上走个十几分钟,路过一家中石油加油站,再绕进一段高速路口后的野地,经过几间掩映在树林后孤零零的活动板房,才会看到一家四口的栖身之地。

(一家人在上海)

找到这个落脚的地方并不容易。因为没有钱住旅馆,邱冬青在涛涛11月22号出院前折腾了很久,想找之前联系过的老乡帮忙。那时丈夫和女儿还在老家的医院,她一个人倒了几趟地铁和公交跑到闵行,靠着老乡推荐老乡,找到一处工地的闲置板房,才求到一个床位。

老乡心疼他们给孩子治病,没有要钱,但地方有限,一家人住的地方其实是放工具的仓库,除了桌子、杂物,还有堆在屋角的几桶汽油。工人们怕油桶被偷走不让他们把油桶放在外面,人在屋檐下,夫妻俩只好默许油桶的存在,即使房间会因此弥漫一股刺鼻的气味。

医生嘱咐过两人,要注意孩子们的日常护理,保持房间通风、空气良好。无奈之下,夫妻俩只好一直开着门,希望这样能散散味。

(手术后康复中的欣欣)

因为化疗的缘故,两个孩子的头发都掉光了,身体很虚弱。太阳出来时,他们会出来慢慢走几步,其余大部分时间就在屋里休息,听着几百米外疾驶的车辆和不知哪里传来的轰隆隆的声音。

欣欣睡在门边的下铺床位,涛涛睡在靠里的一张别人送来的沙发床上。床的斜对角就是油桶,在这间板房里住了一周多,涛涛说自己几乎已经习惯了这种气味,因为“睡着了就没感觉”。

房间没有空调和暖气,夫妻俩也没有厚被子,晚上只能裹着几床毛毯取暖。关注儿童肿瘤群体的向日葵儿童基金会给他们送来了厚被子,还有一些教材和书给两个孩子看。

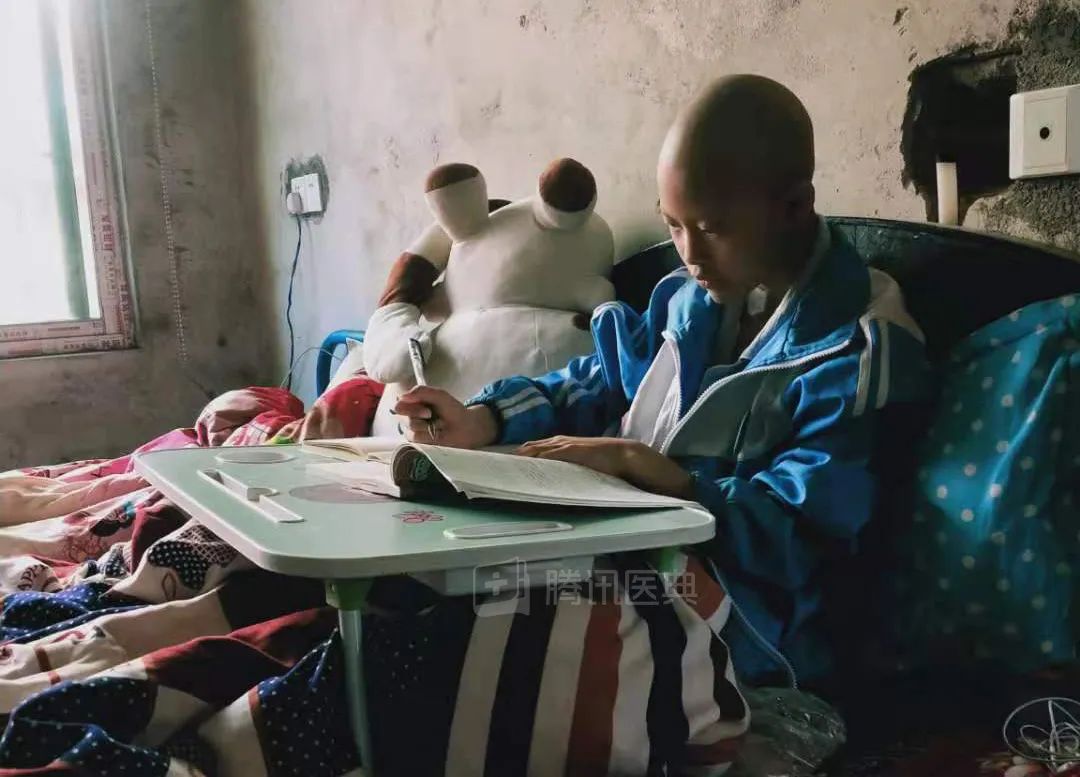

(欣欣在家里学习)

白天,如果孩子们状态良好,夫妻俩就用轮椅推着欣欣出来在阳光下散会儿步,涛涛因为还没做手术,可以缓步慢慢走一会儿,但不能剧烈运动。

有时候,附近一位一直在帮助傅福炉一家的药店老板也会过来看看他们,帮欣欣打维生素注射液。

当夜色降临,工友们干完活坐在面包车里回来,邱冬青已经给大家做好了饭,傅福炉会用方言招呼大家进屋洗把脸盛饭吃。

邱冬青把菜端上工友们的桌子上,给隔壁吃不了肉食的儿子女儿单独盛一些清淡的饭菜后,就在屋子角落站着,一个人默默扒饭。夫妻俩很少大声言语,只是用自己习惯的沉默务实的方式表达谢意。

(邱冬青在工地的厨房准备晚饭)

在紧凑的房间里,兄妹俩大部分时间都在卧床休息,他们总是因为精力不足而感到疲惫。偶尔状态好时,两人会互相打趣、以自己的方式鼓励对方。

欣欣说,跟自己第一次化疗就躺了三四天相比,哥哥更强壮,化疗第二天就能下地,肯定也能挺过来。

因为体虚,欣欣的身体变得很脆弱,吹凉风会感到不舒服。但在力气尚佳的时候,13岁的初中生仍然充满朝气,声音清亮,每天都谨慎地活动着右腿做复健,或者自学学校老师寄来的教材。

欣欣的学习成绩很好,念的是让傅福炉骄傲的当地实验中学。

一起读初一的同桌好友已经升上初二,打电话来问她什么时候回学校,欣欣告诉小伙伴应该快了。她只剩两次化疗要做,等结疗后或许就能像从前一样生活。

(欣欣在病床上学习)

连续的化疗在她脖子下方留下了一个暂时的洞,欣欣有时会看一看,似乎已经习惯了它的存在。

她并不害怕和大人聊自己的病情,对要用哪些药、还有几次化疗娓娓道来,她认识治疗自己的医生,也知道要小心哪种可能会让身体起反应的药。但化疗也给她留下了心理阴影,偶尔想到之前手臂上都是针头的场景,欣欣会不自觉缩一下。

“他们有些人问我以后想不想当医生,我说我不敢,我怕打针。”

和几周前相比,涛涛的心情已经平静了很多。他本来就是旁人眼中话不多的男孩,在知道自己得了骨肉瘤后沉默了好几天,一个人消化掉所有信息。

那时,他还住在综合病房里,周围都是说不上话的大人,每天只能看着天花板,把自己隔绝于所有信息之外。

(涛涛和母亲在医院)

当时,父亲带着妹妹在老家医院化疗,因为疫情封控暂时无法来上海。吵闹的病房里只有母亲陪着自己,他害怕腿里的东西,想过自己要不要干脆截肢,减少家庭的负担。他以前会经常做梦,现在每天埋头睡觉,梦反而没有了,“不知道该梦些什么”。

这些压在头顶的乌云,直到最近才消散了些。开始化疗后,涛涛换到专科病房,认识了其他得骨肉瘤的小朋友。

有位姓王的男孩儿比欣欣大一点,和涛涛很合得来,两人互相嘲笑对方的光头,打趣谁更帅。涛涛说,“他比我更严重,结果每天笑嘻嘻的”。这种乐观像是会传染似的,让他对治病也有了信心。

两人有时会在网上聊天,涛涛想也许下次化疗就会再见到小王,也在心里算好了彼此分别需要的治疗时间,自己大概会比小王晚一点出院。他不无希望地想,那时候妹妹或许已经痊愈,而自己也能很快回到学校,参加高考、考上大学吧。

(老家院墙上,贴着孩子们的奖状)

在坏消息频频的这一年,邱冬青唯一的安慰是三个孩子都很懂事,也互相支撑。她个子矮小,有一张温和又像解离了很多情续的脸,在人群里是个不怎么起眼的人。她话很少,只是说自己不识字、没什么文化。

之前在丈夫还能干活时,她曾经一起出门干过挑水泥的小工,这一度是两人的主要收入来源。丈夫做完手术后,她也在电子厂干过,用纯粹的力气和时间赚计件工资。她很少有休息得好的晚上,尤其在两个孩子都得病以来。

在夜里无眠的时候,她会翻来覆去地想很多事情,想为什么这样的病情会降临在她的家庭,想到丈夫从心脏出问题已经不再能外出做小工,家里以后哪里还会有出路?

更多的时候,夫妻俩只想努力让孩子活着,不敢多想其他的事情。

(手术后在康复的欣欣)

傅福炉仍然每天在为钱奔走。守在孩子们昏睡的床边,他强迫自己打起精神来,即使害怕撑不到这段跋涉的终点,他也必须奔跑。

文:松亚 | 图:患者家庭、松亚

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司