- +1

在人们对全球化迷茫的当下,我们该如何纪念萨义德?

2016年11月1日是著名学者萨义德诞辰81周年的纪念日。在这个月份,我们迎来了好莱坞巨制《奇异博士》、双十一的“全球狂欢节”以及特朗普的当选。这三个在文化、经济和政治上的现象级事件似乎都与“全球化”和“全球化”背后的东西方关系有莫大的关联。世界好像越来越紧密了,但也似乎越来越疏离了。在此背景下,重新回顾萨义德或许会对我们理解眼下的处境有所助益。

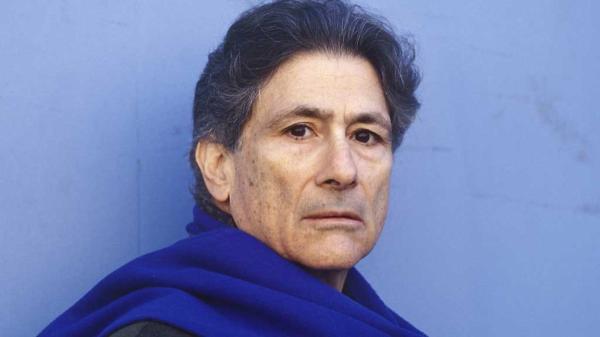

萨义德是享誉全球的比较文学与文化批评学者,美国哥伦比亚大学的杰出教授。萨义德在1978年出版了《东方学》一书,该书随后成为批判西方中心主义以及开创后殖民理论话语的奠基之作,影响深远。萨义德本人经历颇为传奇,他运用自己的学术观点与影响力积极参与政治,为巴勒斯坦人的解放与和平在西方奔走呼号,成为巴勒斯坦人在西方的“代言人”,有“巴勒斯坦之音”的称号。他是西方公共知识分子的典范人物。然而,萨义德常常称自己为“流亡者”。

流亡者的自白:萨义德的个人生命与学术研究

“流亡者”,似乎很难和萨义德的身份划上等号。对其了解不多的读者,往往在看过他的简历后,会认为这是一个典型而成功的欧美人文学者。萨义德出生于中东地区,家境富裕,很小就接受西式教育,16岁就被送往美国,之后接连在普林斯顿大学、哈佛大学获得学士、硕士和博士学位。随后又在哥伦比亚大学任教达40余年。在从事教学与研究的过程中,他先在其本专业——西方文学与比较文学中获得了不俗的成绩,之后则转向对西方东方主义以及中东问题的研究,《东方学》更令他蜚声海内外。

之后萨义德又以知识分子的身份介入政治,长期担任巴勒斯坦国民议会的成员,是当代西方最为知名的公共知识分子之一。除在学界、政界的出众影响力之外,萨义德对摄影、音乐等美学领域亦有涉猎并有不错的成果出版。因为兼具学院派和公共发言人的身份,其专门探讨知识分子责任的论著《知识分子论》也成为讨论知识分子的经典著作。在这样的一种陈述中,很难令人想到萨义德以“痛苦的流亡者”自居其实是一种真实的表述。

“我必须告诉你——我完全坦白——我必须承认我并没有意识到自己的影响力。……大多数的时间我比较察觉到自己的不定、流亡、边缘化、局外人的处境。”这种心境,无疑对萨义德的人生道路和学术创作产生了很大的影响。那么,这种影响是如何产生的?

萨义德在《东方学》一书的绪论中,承认他写作此书的问题意识之一来自于“个人的层面”。他是这样表述的:

“我的这一研究的个人情结大部分源于小时候在两个英国殖民地所获得的‘东方人’意识。我在那两个殖民地(巴勒斯坦和埃及)和美国接受的所有教育都是西方式的,然而早期产生的这一意识却深深地留在了我的脑海里。从许多方面来说我对东方学的研究都是试图为我身上留下的这些痕迹、为东方这一主体、为曾经在所有东方人的生活中起着强大支配作用的文化理出一个头绪。这是为什么对我来说伊斯兰的东方应该成为本书关注中心的原因。”

虽然萨义德仅将个人层面列为他写作《东方学》的三个问题意识的来源之一,但笔者认为,这其实才是萨义德写作《东方学》最根本、最核心的问题意识。事实证明,这种意识一直贯穿了萨义德的一生。萨义德最早的学术著作——他在哈佛大学的博士论文《康拉德与自传小说》的研究对象就是一位“流亡者”,波兰裔作家康拉德。能在这么多作家中选中康拉德作为研讨的对象,无疑是康拉德与萨义德所共有的“流亡感”击中了萨义德(萨义德也曾多次承认这一点)。

萨义德曾多次说过,1967年爆发的中东战争是他人生的转捩点。在此之前,他是“专注于研究与教学的学院人士”,在此之后,他则开始关注“学术与政治的相关性”,并写出著名的“中东三部曲”(《东方学》、《巴勒斯坦问题》、《报道伊斯兰》),乃至最后成为知名的公共知识分子。

所以,体现在萨义德的学术中的一个重要特色就是,他的学术和生命的连结与交缠。他的学术能量是被他个人的独特生命经历点燃而激发的,如果不对萨义德的个人史做出考察,也就很难把握好他在《东方学》中的思路脉络。

萨义德于1991年在健康检查的时候发现自己罹患血癌,1994年他在接受化学治疗的同时开始撰写他个人的回忆录。1999年,这部回忆录出版,被萨义德冠以“格格不入”(out of place)之名。这种“格格不入”的疏离感与错置感,恐怕是对萨义德长久以来的心境的最佳概括。

那么,怎么理解这种“格格不入”的感觉?最早将萨义德著作引介到中文世界的台湾学者单德兴,对此有精辟的论述:“‘Out of place’简短有力地指出了这种地理及心理上的失落与错置,在地理上,‘永远背井离乡’,不管到天涯海角,都‘一直与环境冲突’,成为‘格格不入’、‘非我族类’的外来者;在心理上,时时怀着亡国之痛、离乡之愁,‘对于过去难以释怀,对现在和未来满怀悲苦’。”

萨义德这种独特的心境,与他的家庭环境与人生际遇紧密相联。他虽然出生于一个富裕家庭,但他的家庭氛围并不十分令人惬意,相反,因为他们全家是基督教徒,成为了中东地区异类中的异类,一直处在不断搬家的流亡之中。在萨义德的家庭中,他的父亲“代表了权力与权威、理性主义纪律和压抑情绪的一种非常结合……在我母亲协助之下,他想办法创造一个非常像巨茧的世界,把我引进去,留在里面”。

相比之下,萨义德与母亲的关系更为亲密,但也很复杂:“她要我的爱和奉献,又加倍再加倍还给我,但她也会十分突然地摒绝我,这摒绝在我心中产生的那种形而上的恐慌,至今想起来,还浑身不愉快,甚至五内恐惧。”

这样的一种双亲关系留给萨义德的是一种永生无法摆脱的失落感与紧张感——“他(萨义德的父亲)也在我内心留下另外一些东西,就是死命坚持做有用的事……我不知闲暇或放松为何物。……我也还感受到她(萨义德的母亲)好些见事角度和习惯留在我心里的印记,并受到它们引导:面对有好几种行动选择的情况,临歧焦虑而失去行动能力;大多是自我折磨式的顽固性失眠症;由源源不绝的心理和身体的精力支撑的一种根深蒂固的骚动不安;对音乐和语言,以及对外表、风格、形式之美的深刻兴趣;对社会与世界,其潮流、乐趣及带来幸福与忧伤的潜力,有一种或许过度发达的意识;最后,是不可抑遏的、而且变化无穷的对孤独的培养,既是一种自由,也是一种痛苦。”

如果说双亲带给萨义德的更多的是性格上的影响,那在殖民地学校就读的经历给予萨义德的就是他所说的那种“东方人的意识”。萨义德8岁的时候在埃及开罗的英属殖民地学校吉西拉念书。有一次,他因为在课堂上犯规,被一个女老师转送至学校的管理者布伦先生处。布伦先生是一个“高大、红脸、沙色头发、不说话的英国人”,他给了萨义德一生都无法磨灭的印象与回忆:

“我至今记得那蓝背心、白衬衫、麂皮鞋,一根可弯可直的竹条,像那种带了手圈的马鞭,又像打人用的鞭仗。我惊疑不定,可是我知道,落到这恐怖之地,无论如何不许撑不住哭出声来。他护住我脖子背部,往前一带,朝下一按,向外一推,我变成上身低弯,他另一只手扬起竹条,重重抽我三下屁股,竹条落下时,风切嘶嘶有声,接着是打在我身上的一声闷响。布伦闷不做声的每次重打,我的疼痛还比不上满脑的愤怒。打得我这么羞辱的这头丑陋的野兽是什么东西?我为什么自屈到这么无力,这么‘软弱’——这个字当时已开始在我生命中引起相当的回响——任他这么肆无忌惮打我?”

透过萨义德的文字,这种回忆的清晰和锐利一方面说明萨义德记忆的天赋出众,另一方面,也说明了他内心的愤怒之深。萨义德认为在这所学校学习的经历是“他和殖民地权威第一次长期接触……我和校外的英国孩子隔着一条无形界线”。而这位布伦先生,则在萨义德的记忆中“固定成童话里的食人妖”。萨义德的家庭、经历,造就了他独特的生命感受;而这种生命感受,最终转化成了他独到的学术敏感。

“东方学”的英文原文为“Orientalism”,在萨义德眼中,它大致包含三种含义,分别是“一种学术研究学科、一种思维方式与一种权力话语方式”。萨义德在全书绪论中的一段话精彩地诠释了这个观点:

“因此,东方学不是欧洲对东方的纯粹虚构或奇想,而是一套被人为创造出来的理论和实践体系,蕴含着几个世代沉积下来的物质层面的内含。这一物质层面的积淀使作为与东方有关的知识体系的东方学成为一种得到普遍接受的过滤框架,东方即通过此框架进入西方的意识之中,正如同样的物质积淀使源自东方学的观念不断扩散到一般的文化之中并且不断从中生成新的观念一样。”

依笔者之见,这段话隐含着萨义德对“东方学”、“东方主义”的三层判断与观点。首先,他否认了东方是纯粹的自然存在或西方人的纯粹虚构,而是在漫长与东方打交道的历史过程中,西方人对东方这样一个地理实体赋予了文化上的特征与意义,形成了一套“理论与实践体系”;其次,这种体系会形成一种“认知透镜”,成为西方人的“思维模式”,使西方人天然地对东方形成一些印象,如美丽、浪漫、神秘、富饶等,进而在心中建立起坚固的东西二元对立的壁垒。最后,萨义德强调这样的一个过程是一个知识生产——消费——再生产的过程,是一个完整的知识——文化生态系统,如果不对其加以批判,这样的知识生产体系还会继续进行下去,形成恶性循环。

“再现”之后的世界图景:是走向冲突还是和解

90年代冷战终结之后,福山的“历史终结论”一时甚嚣尘上。“911”事件之后,大家又纷纷嘲笑福山的“自大与狂妄”,转而投入亨廷顿“文明冲突论”的怀抱。在各种主义与思潮的切换之中,我们其实遗忘了萨义德的重要性。

不可否认的是,21世纪的冲突越来越体现为文明的冲突——因为在现行的国际秩序体系和经济一体化进程中,大多数政治、社会和经济问题可以通过其他方式妥协(哪怕是比较极端的方式,比如英国退欧和特朗普胜选),而文明与价值观的冲突却深藏于人们的内心和情感中,很难从根本上调和。如今愈演愈烈的恐怖主义现象和伊斯兰国的横空出世,无不为亨廷顿的理论做了极好的注脚。

在11月末,我们还遭遇了左翼文学代表性作家陈映真和前古巴领导人卡斯特罗的离世。这个月份似乎在用一种微妙的方式提醒着我们:那些曾经努力抵抗和批判殖民主义和资本主义的巨匠们已经远去,而留给我们的则是一个愈发民粹、反对全球化的英美和被恐怖主义与难民不断困扰的欧洲。在这样的一个语境中,我们似乎更能理解卡斯特罗在晚年为何选择了“告别革命”:他意识到他一生与美国和资本主义的对抗,其实没能为古巴人民带来多么幸福的生活。他也逐渐明白了不同文明间和解与交流的重要性。

而萨义德的建设性,便是体现在此。如同他批评福柯是“权力的写手”一般,他认为作为知识分子更重要的责任,其实是帮助这个世界上的人们更好地相互理解。1997年8月,他在接受单德兴访谈的时候,被问及《东方学》以及“中东三部曲”的问题时,曾有过这样的论述:

“在这三本书里,我集中于再现的问题。……但是,我认为这三本书的用处在于它们能延伸到其他文化脉络中的再现,以及再现的意义和形塑等问题,也能与亨廷顿所说的‘文明的冲突’这个当前的议题扯上关系。……因此,我试着做的便是谈论这些作品所具有的解放效应,也主张更仔细地分析文化,可以使我们超越‘我们’对抗‘他们’这种思维模式。”

以往学术界多批判萨义德“只破不立”,但萨义德通过上述引文多少说明了一些他有关“立”的观点:他耗费大量笔墨揭露和批判殖民主义体系下西方人对于东方的“再现”,而他更深的用意则在于重建这种“再现”:让人们“更仔细地分析文化”,超越“文明冲突论”的二元对立思维模式,通过不断地交流、沟通与互相了解,最终达成不同文明间的和解。

说明这一观点的最好事例,是萨义德与著名音乐家巴伦博伊姆于1999年成立“东西合集工作坊”并将之视为毕生最重要的事业。这个工作坊白天由巴伦博伊姆指导演奏交响乐,晚上由萨义德带领探讨音乐、文化、政治与历史。正如萨义德自己对于知识分子的期许一般,他身体力行地为改变世界而努力着,这或许并非是一般的学理性批评所能覆盖的范围。萨义德离开这个世界已经13年了,不知他看到今天的世界会作何感想。但我想,不论他是失望还是愤怒,他仍旧会为了这个世界的相互理解而写作和奋斗。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司