- +1

李公明|一周书记:摄影与视觉性中的……政治与历史记忆

《摄影与视觉文化导论》,[奥]莫里茨·纽穆勒编著,何伊宁 / 刘张铂泷 / 魏然译,人民邮电出版社,2021年2月版,348页,198.00元

莫里茨·纽穆勒(Moritz Neumüller)编著的《摄影与视觉文化导论》(原书名:The Rutledge Companion to Photography and Visual Culture,2018;何伊宁、刘张铂泷、魏然译,人民邮电出版社,2021年2月)收入了世界各国四十多位摄影研究学者、摄影家、策展人、政治活动家、出版人、档案馆和博物馆馆员的数十篇论文和访谈,分为“图像、摄影与视觉文化”“地域”“实用摄影”“重新定义摄影媒介”“传播与教育”“摄影的权利与市场”以及“展望”共七章,编者莫里茨·纽穆勒在每章前撰写了内容与作者介绍。从论述内容和篇章结构上看,该书与通常理解的“导论”并不相同,例如与尼古拉斯·米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)的《视觉文化导论》(An Introduction to Visual Culture,1999;倪伟译,江苏人民出版社,2006年)那种带有教科书式的严谨结构安排就很不一样;而且书中收入的文章、访谈更有专题性和研究性,不是研究入门性质,原书名中的“Companion”(“指南”“手册”)也表明了这种差异,因此该书名或可译为“拉特利奇摄影与视觉文化研究指南”。

詹姆斯·埃尔金斯(James Elkins)在“前言”中认为“摄影难以处理的多样性在本书中得到了很好的反映”,这是对该书的一种比较准确的概括;他还指出:“摄影每年都变得越来越有趣:其框架越来越不连贯,历史和物质性越来越多样化,越来越纠结于政治、社会生活、民主、认识论、人工智能、监控、伦理、市场和我们日常的自我意识。摄影已经非常复杂,远远超出了任何一个观察者所能涵盖的范围:这无疑是一个欣欣向荣的知识领域的最佳条件。”莫里茨·纽穆勒在“序”中也指出,本书的宗旨是全面评述和探讨摄影与视觉文化领域中的主要论题(如真实性、物质性、性别、图像版权、艺术市场等,以及与后摄影、触觉摄影和社会摄影有关的新兴研究领域),“体现了该研究领域的多元性和将摄影置于视觉文化语境中时产生的复杂性”。在我看来,从历史图像学中的摄影研究的角度来说,埃尔金斯和纽穆勒的这两段话也正好说明了照片图像与历史研究之间关系的复杂性与挑战性,历史图像学在确定研究对象与研究框架的时候如何面对和处理摄影图像的这些复杂性,这是不可回避的基础性工作。

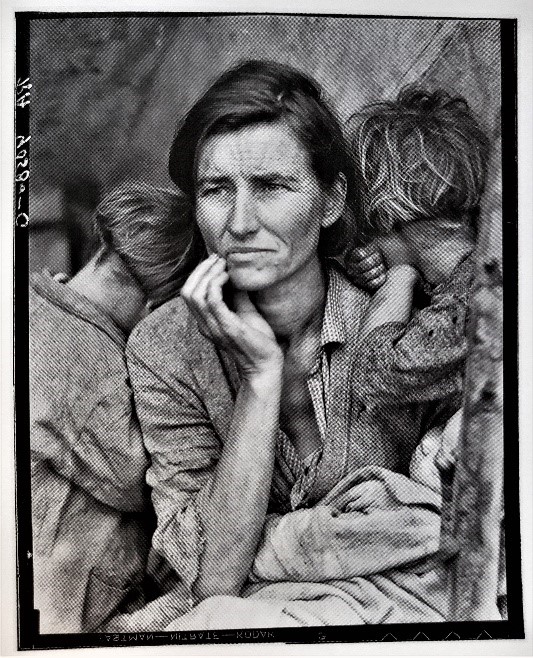

在摄影史上,多萝西娅·兰格(Dorothea Lange)拍摄的《移民母亲》(Migrant Mother,1936年)是一幅非常著名的作品,是1930年代美国农业安全局(FSA)有计划、有组织的纪实摄影项目的代表作与象征图像,代表了这个纪实摄影项目“展现其揭示事实和影响一个国家的力量”的形象。关于这幅照片和这个摄影项目在很多摄影论著、论文中均有论述,但是收入该书的丽莎·里奇曼(Lisa Richman)的研究论文《移民母亲——标志性摄影作品幕后的种族与性别问题》仍然使我发现了过去没有看到的问题:该项目结束后总计有二十七万两千张照片收入国会图书馆档案,但是背后还有更多被淘汰、被尘封的照片,以及在《移民母亲》走红背后的种族主义问题。

里奇曼指出,在农业安全局内成立的由经济学家罗伊·斯特赖克(Roy Stryker)领导的历史部以建立反映美国国情的摄影资料库为工作重心,但是“为美国农村贫困提供视觉勘测这一笼统说法与这些影像在传播前明显经历过的筛选过程是相互矛盾的。这个摄影档案可不仅仅是农业安全局摄影师拍摄的照片合集这么简单。相反地,斯特赖克最终只在所有照片中选择了45%放入官方档案。……那些最终在社会上流通的照片就是从它们中进一步筛选出来的。虽然最终得以流传的照片可能只是基于审美考虑被挑选出来的,我们仍然能看出,种族化也在其中起到了作用。照片的筛选并不只是罗伊·斯特赖克一个人的工作,而是多个群体的利益相互作用的结果,包括媒体、政府、移垦管理局/农业安全局的地方官员,以及公众”。(58页)斯特赖克曾对传记作者南希·伍德(Nancy Wood)说他们的目标是“从土地和人民的角度尽可能多地在胶片上记录美国”,但是筛选和最终保存的比例都说明这是不真实的。可惜的是该论文中没有具体论述筛选照片的详细过程和被淘汰照片的下落,然而这正是历史图像学研究会非常感兴趣的问题,由此可以想到在饥荒、经济危机等历史时刻由政府组织实施的纪实摄影项目中可能被遮盖的残酷真相与被销毁的历史照片。

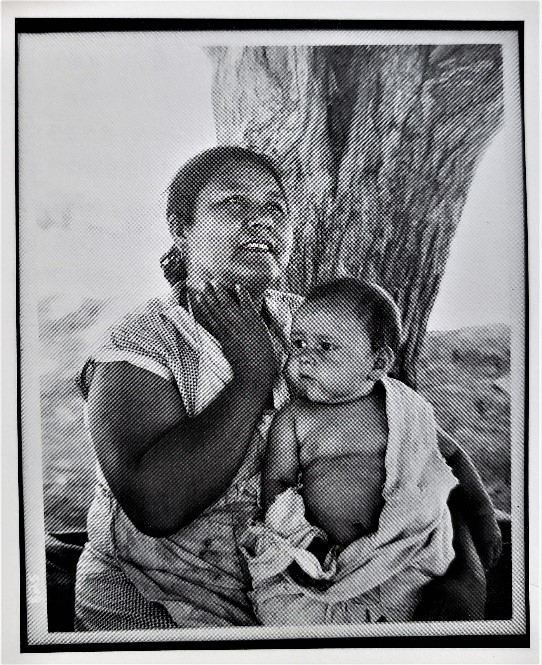

多萝西娅·兰格为加利福尼亚州移民营里的一位女性和她的孩子们拍了一系列照片,其中一张(图1)的原始图注写着:“尼波莫,加利福尼亚州。1936年3月。移民农业工作者家庭。7个饿着肚子的孩子。母亲32岁,父亲是加州本地人。豌豆采摘者营里的困难户,因早季豌豆歉收陷入贫困。这些人为了买吃的刚刚卖掉了自己的帐篷。这个营里的2500人大多数都是贫困户。”(53页)就是这张照片被不断复制和广泛传播,成了大萧条时代美国的象征,被称作“新政圣母像”,成为美国历史上最著名的照片之一。但是里奇曼在农业安全局军情办公室数字档案中看到一张“看似眼熟”的照片(图2),兰格拍摄于1935年6月,并写了图注:“加利福尼亚州的墨西哥母亲。‘有时候我告诉孩子们我想去墨西哥,但他们对我说,他们不想去,他们属于这里。(注:被遣送回国的墨西哥劳工的情况。)’。”(54页)

图1 移民母亲,兰格拍摄,1936年

图2 移民母亲,兰格拍摄,1935年

里奇曼注意到图2 的图注把照片中的人物标明为墨西哥人,认为这是种族化的表现;而且认为“这两张照片在审美、情感、主题、视角和姿势上都有明显的相似之处,而这些相似之处也让它们截然不同的命运(一个被遗忘,一个成了经典)显得十分突出”。(55页)她继而追问背后的原因是什么。实际上无论是在今天或在当年看来,这两张照片在人物形象、表情和构图上等审美因素的差异还是比较明显的,后来拍摄的这张无疑更具有唤起怜悯和同情心的形象感染力。使里奇曼的追问真正有意义的是她提出这样的问题:先是这幅影像与圣母子图像传统的关联,从而导入了关于种族与纯洁的观念,这无疑对观众很有影响。然后是照片中的主角弗洛伦斯·汤普森(Florence Thompson)在1970至1980年代曾多次接受采访,公开表明自己是切诺基族人,但是不管汤普森当年有没有对兰格说过自己是切诺基族人,兰格那张照片的图注中并没有任何关于种族的说明。因此一直以来人们都把照片中的主角假设为白人,历史学家萨利·斯坦因(Sally Stein)认为这个现象体现了霸权凝视的力量,执意在历史叙事中将白人身份中心化。里奇曼也指出,“对拍摄对象白人身份的坚持也能让我们更广泛地了解假设下的白人身份在农业安全局影像的传播和反响中的重要性和中心性。”(55页)她的结论是:“这体现了农业安全局摄影的筛选和传播中存在更广泛的种族化处理……这两张照片的命运轨迹成为了历史部工作人员、农业安全局和媒体代表对影像进行种族化、性别化筛选的高调案例。为了让照片广泛流传,选择貌似白人的女性,把她们打造成好母亲、美国农民、值得获得救济的贫困户的形象是为了向美国公众传达移垦管理局/农业安全局的宗旨。而把在美国的墨西哥母亲排除在流传的影像之外,就等于把墨西哥母亲和家庭排除在了人们对救济对象、好母亲和美国人的想象范围之外。”(59页)从筛选和宣传的角度来看,对主角种族身份的掩盖正是种族意识的表现,以及对种族与美国的好母亲形象之间联系的分析,这些都言之有理。但是最后一点提到的作为救济对象的问题,则还需要有实证材料才能证实“排除”的事实。

里奇曼这篇论文还提到一些学者的研究成果,从中可以引申出对于历史图像学的摄影研究颇有启发性的问题。例如安德莉亚·费什尔(Andrea Fisher)对三四十年代为美国政府工作的女性摄影师的研究论文,让人们了解到在农业安全局工作的女性摄影师群体的贡献和她们在摄影史上鲜为人知的命运。埃里娜·杜格尼(Erina Duganne)的《黑白自我:战后美国摄影中的种族与主观性》(The Self in Black and White: Race and Subjectivity in Postwar American Photography,2010)聚焦在拍摄纽约黑人的作品,其中也包括一些农业安全局影像,她认为这些表现贫困的影像强化了黑人身份的构建,因此呼吁人们对政府赞助的艺术展览进行全新解读;她的研究强调了农业安全局摄影团队对其他试图“引发社会变革”或被用作“历史证据”的摄影项目的持续影响。(56页)还有尼古拉斯·纳坦森(Nicholas Natanson) 的《新政时期的黑人形象:农业安全局摄影的政治》(The Black Image in the New Deal:The Politics of FSA Photography,1992),其研究聚焦于农业安全局摄影档案中的美国黑人影像,指出虽然由于雇用了两位黑人摄影师因而拍摄了更多一些黑人影像,但是在之后的出版物中却很少有黑人的影像被复制;他最后总结说,拍摄白人的时候比拍摄黑人会有更多同情心和更多诠释。里奇曼认为“他的研究能帮助我们将那些能有多种诠释、多重意义的影像和那些会让观众对拍摄对象得出局限的、先入为主的结论的影像进行比较,同时也通过探讨新政/农业安全局时期的种族问题来让视觉分析语境化……”(57页) 以上从官方摄影团队的身份构成、 在图像生产中的处理方式,到关于“有多种诠释、多重意义的影像和那些会让观众对拍摄对象得出局限的、先入为主的结论的影像”的比较,以及关于如何使视觉分析语境化,都是在历史图像学研究中容易被忽视的“眼睛”与“视觉性”的重要议题。

关于摄影照片的物质性,艾莉森·努德斯特伦(Alison Nordström)强调人们对照片最初的体验就是一件物品,有关照片的过往,要记住的是它们的物质属性会改变人们对待它们的方式,这些方式又会影响它们的具体意义。“我们与照片相处的方式包括亲吻、焚烧以示抗议、愤怒撕毁、书写、对折以便装入信封、放入相册或者画廊墙上的展框。这些行为都是照片的物质文化的一部分。”还提到那些幸存下来的照片仅仅因为其存在就已经具有了重要意义,它们所保留的曾经被使用的痕迹,“让我们得以窥见这些照片对一百多年前凝视着它们的人来说有怎样的意义。”另外,“作为其物质性的内在属性,照片可以轻松移动这点在很大程度上影响了我们体验它们的方式”。(31页)最后他说,“我们的共同目标是让观众对作品的体验尽量富有意义。最终,我们所做的无非是把某样东西放在一双眼睛前,并相信这双眼睛能看见它。”(37页)从照片的物质性到人的眼睛,到由此而产生的人与照片的关联行为以及从照片中获得的意义,这是图像解读的多元路径,而不仅仅是关注对图像细节的解读。人们“与照片的相处方式”是照片的物质性的延申,在此基础上才能更准确地研究图像所负载的历史信息,以及在传播与接受中产生的意义,才能拓展我们对照片图像的解读视野和维度,使照片更能在其原初的历史语境中被观看。

伊内斯·咸茨曼(Ines Weizman)在《纪实建筑与“前后对照”摄影的历史》中指出,“记录一座城市的动机与摄影师对政治和社会逆转的敏感是相辅相成的。……摄影并不仅仅是一种一门心思捕捉过去影像的艺术事业,也是一种能在现代世界来临之际帮助推进大面积城市改革的政治工具。政治家、有影响力的说客和城市规划师们意识到,一个政权可以通过集体档案来改写历史。”(65页)城市建筑摄影作为政客改写历史的政治工具,这的确是一个很诱人的研究课题,但是在面对城市景观尤其是老建筑的前后对比照片时,我们还是容易陷入怀旧、审美等文化情绪之中,历史真相与政治工具这根弦容易松弛下来。咸茨曼举的例子很有说服力。1852年拿破仑三世夺取政权后,为了贯彻对一个全新的现代化巴黎的激进想象,由奥斯曼男爵(Baron Haussmann)负责指挥巴黎的城市改造工程,成立了历史工作服务机构(Service des Travaux Historiques),目的是证实和歌颂城市转型改造中的强有力的国家政治领导和他作为开拓者的丰功伟绩。在这个历史学家团队中,摄影师查尔斯·马维尔(Charles Marville)被任命用相机记录城市改造前后的巴黎景象。马维尔在1852年至1878年间拍摄的这些照片在很长时间内都被错误解读为一种怀旧的描绘和对老巴黎被摧毁的悲叹。艺术史学家玛利亚·莫里斯·汉伯格(Maria Morris Hambourg)在1970年代后期通过研究找出了马维尔照片背后的真实意图,她重新研究了拍摄那些照片的地点、相机角度和视角,在老巴黎和新巴黎的地图上重新找到安放相机的位置,重建了照片的构图。她发现马维尔当年是按奥斯曼的城市重建规划来决定相机摆放的具体位置,目的是作为拆除老建筑的指引:“奥斯曼在老巴黎错综复杂的地形图上画下了一条条笔直的大道,而马维尔则沿着这些规划中的道路拍下了那些将为给它们让位而被夷为平地的景观。马维尔的照片用几乎跟奥斯曼的施工队一样无情的手段穿透了城市的脉络”。结论是马维尔的照片不是怀旧的,“相反地,它们是在谴责过去,因为照片中的街道挡住了前往现代化、清洁化和开放性未来城市的路。”(66页)在对历史照片的研究中,拍摄地点与相机视角的还原是重返历史语境的有效途径,当然也是要克服很多困难才能做到。

该书第二章“地域”的研究议题是摄影史上的“其他世界”(other world),是欧美国家之外的摄影发展史,这里有殖民主义战争和摄影的共生史,有相机作为一种武器的政治性景观。盖尔·牛顿(Gael Newton)为该书撰写的《其他世界摄影史:亚洲摄影元世纪》(Other World Histories of Photograph)是超越“欧美视角”编史的文献典范,我相信对于中国摄影史研究和撰写也很有参考意义。牛顿强调的是一种视觉文化与地域性紧密联系的研究方法,侧重和聚焦在“摄影媒介是如何适应当地水土、受当地摄影师及其客户影响,以及亚洲的影像生产是如何重塑本地和国外的都市感知的”。虽然内奥米·罗森布拉姆(Naomi Rosenblum)的巨著《世界摄影史》(A World History of Photography)已经大胆地拓展了研究范围,加入了中欧、墨西哥和拉丁美洲地区的摄影实践,但是其“摄影史视角仍然是从欧美望向远方国家的。这里的问题是:能不能有一种颠倒的‘其他世界’摄影史,反过来把欧美地区看作边缘地带?” (74页)先不论完全的颠倒是否有必要和有可能,研究视角的真正地域性与内部性却亟需受到重视和提升。他在论文中指出亚太地区的皇室摄影成了世界摄影中一个独特的体裁,西式摄影肖像的植入成为亚洲和太平洋地区的皇室成员与西方国家领导人交往的方式之一,同时也培养了皇室成员的媒体意识,西方摄影师也藉此进入了“其他世界”的本土摄影史。他顺带提到了“在拍照这件事上,很少有人比中国的慈禧太后(1835-1908)更积极了。在1900年代初期,她为自己设计了各种僧侣式、寓言式和‘家常’式的造型肖像供外国人观赏。慈禧太后熟知英国维多利亚女王各种公开传播的正式和非正式肖像,这可能是她的灵感来源”。(80页)

在这部“其他世界”的摄影史研究中,约翰·姆拉兹(John Mraz)的《墨西哥革命摄影:体裁与功能案例研究》为研究摄影与革命战争史的关系提供了很好的参照。他写过一部《墨西哥革命摄影:忠心、证言、标志》(Photographing the Mexican Revolution: Commitments,Testimonies,Icons,2012),过去人们误以为整个内战照片都是奥古斯丁·维克多·卡萨索拉(Agustin Victor Casasola )拍摄的,他的研究证明了在这场历史上被拍摄得最多的革命运动中,有很多摄影师、包括一些外国摄影师参与了拍摄。更重要的是他发现墨西哥革命摄影的特征是不同摄影师对不同阵营的支持,他试图在很复杂的关系中“确定是谁、为了什么目的、在什么动机下、为谁拍摄了这些影像,以及这些影像是怎样被利用的”。(82页)最后他发现整个墨西哥革命摄影的归宿是卡萨索拉档案馆(Casasola Archive)出版的官方版本《墨西哥革命图像史》(Historia gráfica de la Revolución Mexicana,1942),经过多年再版后成为了一部三千七百六十页、收录一万一千五百多张照片的巨著。在这本书中,除了复杂的内战被简化成了“坏人”与“好人”的战争之外,唯一提到的摄影师就是卡萨索拉。“最终,我们可以说卡萨索拉垄断革命摄影的方式和墨西哥革命制度党(PRI)的党派独裁垄断革命遗产的方式有几分相似。”(85页)有趣的是,紧接下来的是莫里茨·纽穆勒与蒂莫西·普鲁斯(Timothy Prus)的对话《要么全部销毁,要么全部保存》,蒂莫西·普鲁斯说:“档案或摄影中很多我们认为是真实的东西全都是谎言,这也应该是我们的出发点。它们全都是政治宣传,尤其是照片。我们必须从零开始,不能接受任何我们从小到大被灌输的历史叙事。”(86页)这位普鲁斯曾经与爱德·琼斯(Ed Jones)合作撰写《不,叔叔:来自另一个前线的快照,1938- 1945 》(Nein, Onkel: Snapshots From Another Front,1938-1945, 2007)一书,通过摄影研究纳粹第三帝国统治下的日常生活,收录了由士兵拍摄的此前从未发表过的私人照片,“这给了人们另一种了解作恶者的视觉和情感历史的渠道,这样的渠道迄今是相对受到压抑的”。(132页)

在关于历史的创伤性记忆的研究中,摄影照片究竟能起到什么作用,这是一个很有挑战性的研究与实践问题。在第4章“重新定义摄影媒介”中,斯蒂芬·查尔默斯(Stephen Chalmers)谈到二十世纪七十年代末期出现了在风景摄影中关注历史事件发生场所的转变,具有标志性的就是由威廉·詹金斯(William Jenkins)策划于1975-1976年在乔治·伊斯曼之家举办的“新地形学”(New Topographics)展,然后是乔尔·斯滕菲尔德(Joel Sternfeld)的经典著作《在这个场所:为了纪念的风景》(On this Site: Landscape in Memoriam,1996),该书收录了拍摄于1993-1996年间在美国各地五十个曾发生重大事件的场所的照片。他认为“这两个例子都展现了表面上平乏的场景背后的斗争历史,并且探讨了对被遗忘的或是被压迫的历史的记忆”。(176页)还有就是泰伦·西蒙的“无罪者”(The Innocents)拍摄项目,拍摄的是后来洗清罪名的人在当年的被捕场所、所谓的犯罪现场、被捕者提出的不在场证明的场所、最后被误判的场所等等,通过场所视觉记忆揭露司法审判中施于个体的不公正待遇。克洛伊·迪尤·马修斯的“黎明枪决”项目(Shot at Dawn)则是回到了第一次世界大战中因怯懦和临阵脱逃的士兵被处决的现场,因为多数处决都在黎明时分进行,她在大致相同的日期、时间拍下那个现场。查尔默斯说,“这些作品的主题集中于表面上平凡无奇的物品或风景,但背后常常隐藏着问题重重的创伤性记忆和历史。……正是环境及其所揭示的事物赋予了这种类型的摄影作品难以置信的情感力量,将平凡的事物与具有心理意义的事物结合在一起使它具有了种种能力:唤起不可见的事物、使人们知晓曾经发生的历史、打破平衡、颠覆过去的认知。最重要的是,纪念失去的事物,也许也能在这个过程中得到治愈。”(182页)摄影与视觉性中的政治性与历史记忆就是这样弥漫在那些空无一人的空间之中。

最后要说,我在上周谈到韩瑞还出版了另一部专著《假想的“满大人”》,其实写“满大人”的这个韩瑞并不是写“病夫”的韩瑞,只是这两位汉学家取的中国名字相同、研究领域和论题也有重叠,关键还是我自己失察。感谢《图像的来世》译者栾志超先生来信指正,并向读者致歉。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司