- +1

那些在路上的老年人:在景区找不到厕所、不会手机买票

原创 显微故事编辑部 显微故事 收录于话题#老龄化 1 个内容 #景区 1 个内容 #手机 1 个内容 #互联网公司 2 个内容

从2015到2035年,我国将进入急速老龄化阶段,老年人口将从2.12亿增加到4.18亿,占比提升到达29%。

老龄化社会是一个不容忽视的事实,但老年人的声音却被时代所忽视了。

有的老人说自己遭遇了“刻板印象”,认为老年人就应该朴素、节俭;也有的老人发现手边的设备一个赛一个智能却一个比一个难操作,明明有时间、有能力消费,却难以获得匹配的服务。

在这些遭遇后,老人们变得越来越“宅”。

还有另一个统计,我国约有1800万名视障人士,数量居世界第一,相当于100人中就有一名视障患者。但由于种种原因,这群视障人士难以走到户外,更别谈旅游。

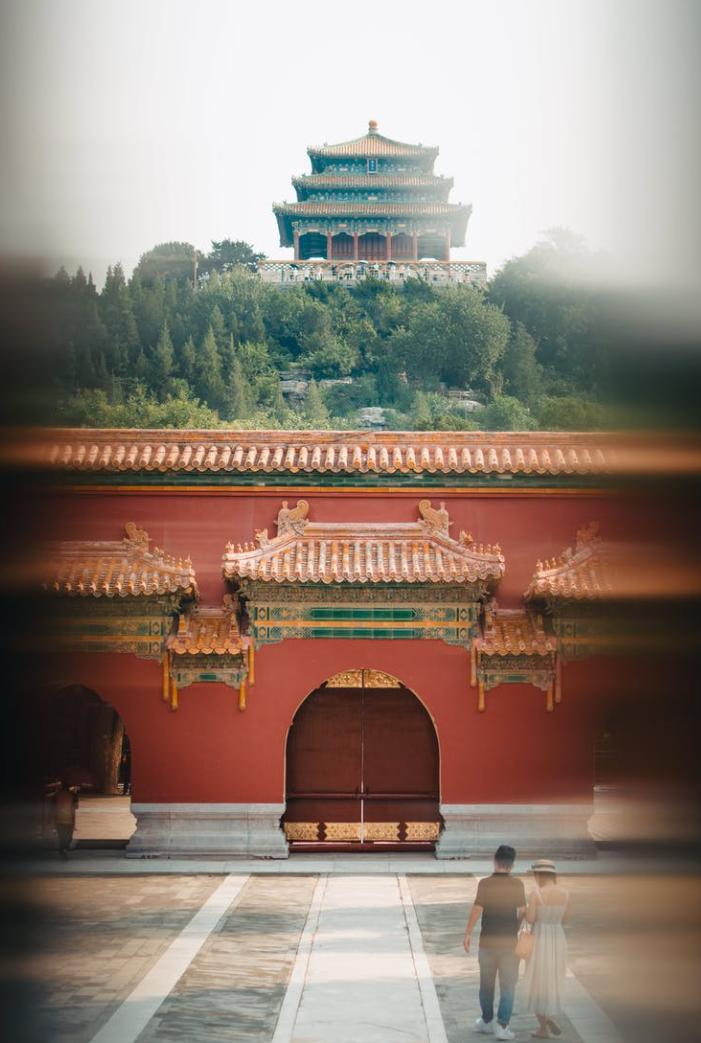

无论是老年人、还是视障人士,他们都有一个共同的梦想,走到更大的世界去看看,去扩展自己的边界。在大家最想去的旅游目的地里,排在首位的是故宫。

本期显微故事讲述的是一群帮助老年人、视障人士游玩故宫更顺利的年轻人 ,他们之中:

有的人去故宫时次次被问路、询问“洗手间在哪儿”,于是萌生了帮助老年人更方便游玩故宫的想法,带领同事统计清楚了园区洗手间,方便大众能精准找到洗手间;

有人同父母去旅游之后,发现父母对故宫文化感兴趣,于是更新了文物展现形式,让父母在线上也可以随时查阅故宫文化;

有人在无障碍协会工作,来自于西南边陲城市,和父母好不容易去故宫游玩,父母却因为不愉快的体验,再也不想进入故宫而产生遗憾。

于是这群年轻人,通过技术的方式,帮助“数字故宫”小程序做适老化改造。在他们身上,我们看到了科技温情的一面。

以下是关于他们的真实故事:

文 | 杨佳

编辑 | 卓然

“去旅游,还是不去?”

是王英最近想的最多的问题。得不出结论的时候,她就从女儿订的“恭喜退休”的花篮里抽出一枝花,一边撕花瓣,一边念叨,把选择权交给老天。

“撕”完第三朵花,王英但还没做出决定。王英觉得,退休后生活比上班时候“操心”多了。

从内心来说,王英是想去旅游的。

王英这辈子也没怎么出过远门,她出生于重庆万州,城市被山群环绕,交通不便,许多人一辈子被禁锢在城市里,没机会见见外面的世界:

万州直到2003年才有机场,2004年才通铁路,若是去稍远的地方,路上花费一天一夜是家常便饭。

图 | 群山拥抱着公路

“世界那么大,退休后想好好看看”是王英一直的心愿。

但是王英又害怕出门旅游。关于旅游她有太多不好的记忆。

16年夏,她和丈夫、其他亲友一起去西藏旅游,结果到了布达拉宫、排队几个小时后才被告知当日票售罄,一行平均年龄50岁的中年人翻过城墙,在宫殿里看了几小时的拥挤人头后,才知道原来布达拉宫的票都是要从网上预约的。

图 | 王英旅游拍摄的布达拉宫

还有一次王英在都江堰,不识路的王英被黑心导游哄骗,结果最后花了更多的钱,连景区大门都没能进去,只在几公里外的山头遥遥看了一眼……

“我们老了,旅游就是一件花钱买罪受的事”,是王英常常挂在嘴上的话。

年龄不仅仅是限制“出门旅游”的唯一因素,对25岁的视障小伙子沃云来说,同样是一件“不可能完成的任务”。

据官方统计,我国约有1800万名视障人士,数量居世界第一,相当于100人中就有一名视障患者。但由于种种原因,这群视障人士难以走到户外,更别谈旅游。

25岁的沃云是一名视障青年,小学时因为疾病导致双眼全盲。失明之前的每个暑假,父母都会带他去旅游,但是失明之后,“旅游这个词从生命中渐渐淡去,逐渐消失”。

期间父母带过沃云出过一起远门,去北京治眼睛。沃云提出想要去故宫看看,父母茫然地站在车水马龙的首都街头,说出了让沃云伤心了十年的话,

“故宫那么多人,你又看不见,凑什么热闹?走丢了怎么办?”

从那以后,沃云再也没和家里人提过一次旅游的想法。

2014年,第一届正式盲人高考实行,沃云的心忽然又躁动了起来——他第一时间参加高考,并给自己选择了一个外地院校,“我终于有正当的理由出远门了”。

然而,真的来到外地上学时,沃云才意识到父母之前的担忧或许就是现实。

沃云想约朋友们一起出去玩,朋友们消极地表示“反正啥也看不见,还出门干嘛?”

父母来学校看他,也反复叮嘱沃云,“没事别乱跑,盲人出门就是给别人添麻烦”;

就连沃云自己出门,也时常遇到市区里的盲道被旁人用来置物、经营,这让沃云终于意识到,旅游对于视障人士来说,是永远“得不到的奢侈品”。

“安心旅游,对老年人、视力障碍的人来说,就是一次不可完成的任务”,在无障碍协会工作的陈澜说道。

幸运的是,随着近几年互联网企业、公益机构对适老化和无障碍议题的关注,有一群年轻人决定迎难而上,解决这些“不可能”。

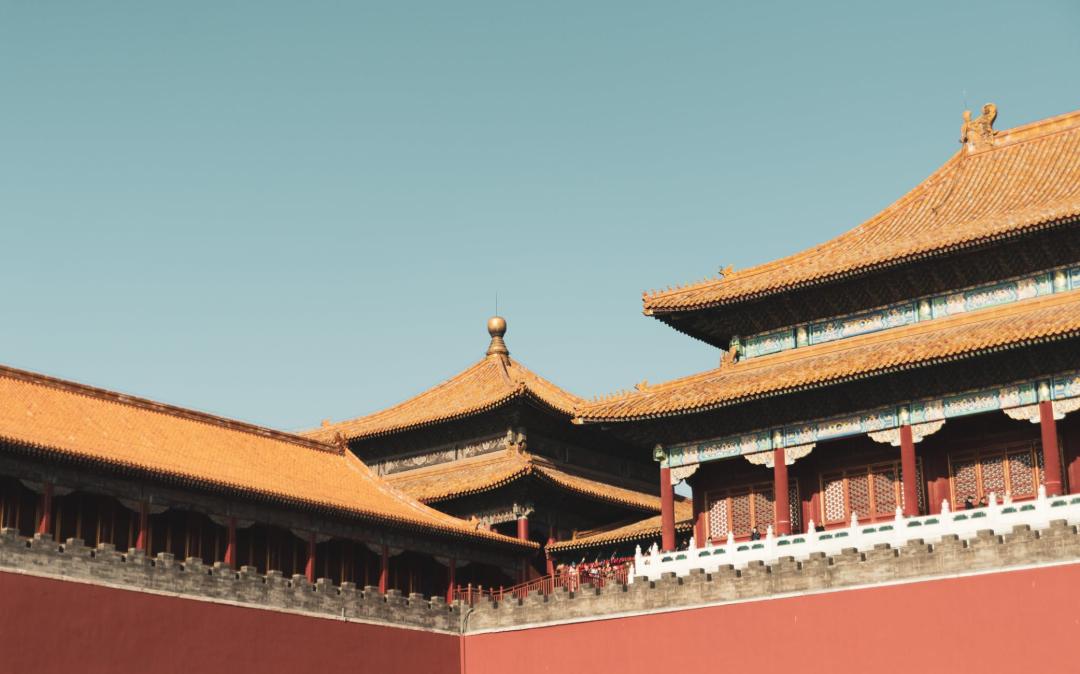

作为故宫与腾讯联合推出的“数字故宫”小程序的负责人,肖茹丹经常会经历一些心情复杂的时刻。

比如,她经常在故宫遇到前来游览、年纪和父母相仿的老年人,问自己“小姑娘,请问厕所怎么走?”也会碰到眯着眼睛,说自己看不清手机上的字的老人,"太小了、(字)太细了"。

再比如,她经常遇到在故宫前排队好几小时的老人们,只因他们不会线上预约购票,不得不起个大早、赶个晚集。

这些经历,无一不让肖茹丹想到自己的家人,“如果他们遇到这些事,该怎么办呢?我能为老人做点什么?”

“线上的故宫和线下故宫体验是迥然不同的,”肖茹丹说,从这些老年人迷茫、疲惫的眼神中,她意识到,还有很多群体的需求并没有被真正满足。

于是,肖茹丹计划要改变这个现状,让数字故宫“老一年”——毕竟,故宫不能只是年轻人的故宫,它应该是属于每一个中国人的故宫。

当得知了“数字故宫”开始招募技术人员、进行无障碍和适老化测试时,王孟琦心动了,毫不犹豫地报名加入团队。

王孟琦是一名视障程序员,很长一段时间,他的人生是周而复始地做盲人按摩、针灸推拿。

在解决了都市人的疲惫问题后,他依然觉得心里空落落的,时常问自己,我还能为和我一样的视障人士做点什么?

22岁那年,王孟琦得知深圳在招无障碍测试工程师时,动了“改行”的心思——盲人按摩师有千千万,不缺我一个,但我想从更根源的地方帮助视障人士更好的生活。

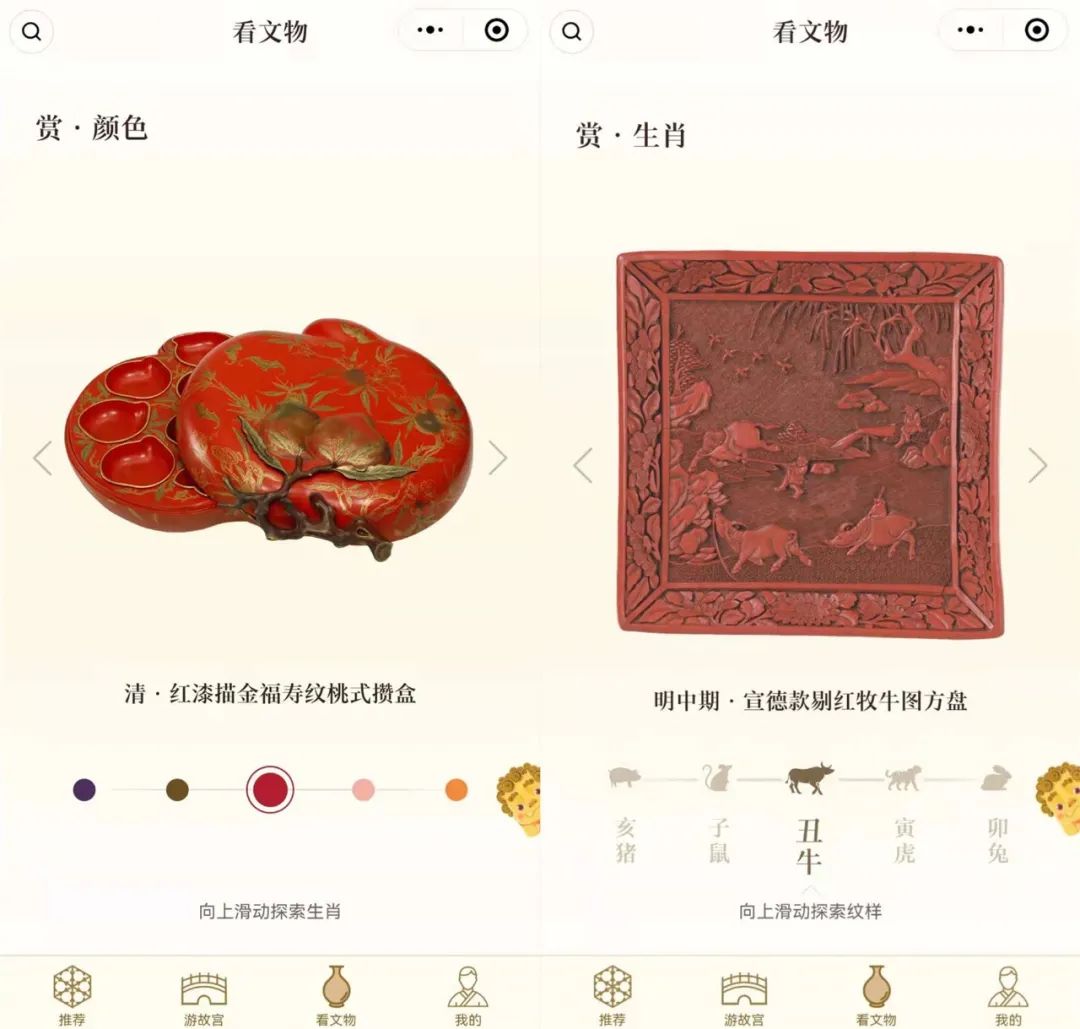

王孟琦还记得自己用数字故宫小程序时的感受,“不得劲”。这款小程序多是图片展示,对于用读屏软件上网的视障群体来说,大量图片无法识别,根本无法通过小程序感受到故宫的原貌。

加入团队后,王孟琦针对这个问题进行了优化,他将读屏软件无法识别的按钮、文字一一找出、标注,确保小程序里故宫的每一面都能通过读屏软件无差别地展示给视障人士。

然而,项目紧、上线时间赶、任务重。为了将小程序里的每一个设计、功能都做无障碍化优化,王孟琦和腾讯“数字故宫”团队其他技术人员无数次开会碰撞、迭代功能,最忙的时候,王孟琦总要凌晨零点后才能上床休息。

“在明眼人的世界里,盲人的需求很难被重视”,王孟琦说,但既然他来了,就要让故宫真正成为属于每一个人的故宫。

幸运的是,每一个“数字故宫”的技术人员都很尊重、支持王孟琦。

有部分成员认为,故宫存在自己的审美特点,在设计的时候应当尽量保留故宫原有的审美、视觉,通过图片展示文化特色。

但另一部分成员认为,如果图片过多、介绍文字太小,都可能导致老年人、视力障碍人群在使用小程序时不便。

比如输入页面,一般情况下数字故宫采用26键全键盘输入,但字母和字母之间的区域狭小,老年人的精细动作有所下降、视障人士对这种触控区域的使用也会遇到困难。

几次讨论后,王孟琦和腾讯团队还是决定,要改善类似功能,通过增加输入方式、扩大导航栏等方式,让每一个人都能畅游故宫。

确定了“功能性”为主的改进方向后,一切方向就变得明朗。

作为无障碍协会成员,陈澜曾受邀参与过一次“数字故宫”内部的会议。让她惊讶的是,案场会议讨论的问题居然仅仅只是“首页字体是否需要更换”。

原设计页面上,首页为突出故宫复古韵味风格,采用了线条细腻的字体、搭配了大量留白,但这对老年群体和视障人士并不友好。

老年人很难辨别这类字体,此外,镶嵌在图片上的设计会让读图软件无法识别。

经过几个小时会议后,团队内部达成了统一:屏幕加宽,让老年人看得更清楚;同时保留文字标题,让读屏软件可以识别读取信息。

除此之外,为了让大众更好地“畅游”故宫,团队还下过许多类似的“笨功夫"。

产品最初上线后,腾讯团队的何信瑞和父亲一起使用导览功能逛了一趟故宫,没想到父亲一出来就批评了“数字故宫”。

为了方便游客了解建筑背景,“数字故宫”会对各个宫殿进行介绍。但何爸爸却说,“能不能再加点故事背景、或者里面经典的文物介绍,我对宫殿的介绍没啥兴趣”。

在路线上,父亲没有按导览路线走,反而顺着树荫处游览,因为“这样才凉快”,二人甚至还走到了没有开放的地方。

对于父亲“反常”的选择,何信瑞请教了无障碍协会,并记录了下来后和团队开会,这才发现“原来老年人和年轻人在旅游上有如此多不同”。

此外,何信瑞还发现在故宫找厕所其实是一件非常难的事情。

此前,为了保证故宫整体设计的协调性,厕所标志被刻意弱化了。因此“找厕所”这件事这对视力退化、视野范围变窄的老年人来说,十分困难,而这又是他们在旅游中最高频的需求。

紧接着何信瑞和其他6名同事,跑遍了故宫的厕所,做完相应的优化,还邀请了几十名用户实地体验这一功能。

他要确保,每一个用户都能精准、快速地找到厕所。

团队还统计了小卖铺、讲解器租赁归还点,针对故宫内布局相似、老人容易迷路的问题,团队做了“当前位置获取”等功能,方便老人提供位置和家人汇合。

肖茹丹还记得上次母亲来故宫旅游时,最喜欢指着那些在电视剧里出现过的宫殿,“八卦”电视剧里面出现的剧情。

经过慈宁宫时,母亲指着房檐说,“也不知道小燕子在这上面跳过没?”经过御花园时候,又会讨论,“你说皇上当时走的是不是这条路?”

于是,团队根据不同需求开发了“宫廷历史生活"、“秋日赏银杏”等七条小众观赏路线,前者可以根据路线体验紫禁城一天的生活,后者会途经银杏开得最灿烂的地方,“都是以前没有的玩法”。

图 | 根据故宫建筑特点开发的游览线路

与此同时,数字故宫上线了AR实景导览功能,只要身在故宫,就可以拿出小程序探路,更直观快速地找到行进方向和重点文物。

多年前,陈澜带着从丽江老家来北京游玩的父母参观过故宫,却因为时间的限制和拥挤的客流,留下了许多遗憾。

当得知可以宅在家游览、展览信息同步更新后,父母很是开心,反复打开小程序,将里面呈现的展览都看了一遍,还邀请了陈澜80多岁的奶奶一同观看。那位从未走出过丽江的老人,第一次跨越几千公里,见到电视里才有的“故宫”。

科技跨越了时间、空间的阻隔,克服了年龄和地域的限制后,让所有人平等地站在了数字故宫的门口。

后记

在“数字故宫”经过适老化调整后,每当有人问路时,肖茹丹都推荐对方使用数字故宫,“不仅可以查地图、听经典文物介绍,还能在线买票”。

让肖茹丹印象最深的是,曾经有个阿姨听完她的推荐后,惊讶地说,“现在这么高科技了?”,一边又不放心地问她,“要收费吗?”

得知不收费之后,那个阿姨立即搜索了慈宁宫,现场点了播放,一边听介绍一边点头夸赞,“和请导游差不多”,随后转过身去推荐给自己的朋友。

“感觉自己真的帮助到了这群老年人”,肖茹丹还收到过许多感谢信,有一封感谢信来自于一位70多岁的大爷,他在信中感谢肖茹丹他们考虑了老年人的需求。

这也是腾讯“数字故宫”团队最具成就感的时候,“不让这些群体感受到被(科技)冒犯,而是获得实实在在的便利”。

但数字故宫的影响远不止于此。肖茹丹发现,每到节假日的时候,数字故宫后台的数据就会飙升。

肖茹丹猜想,在这些飙升的数据里,一定是有许多年轻人拿出手机,在带领自己的家人“云"游故宫。

图 | 小程序还提供了许多趣味的导览方式

他们可能是在云游到慈宁宫后,一边听宫殿的介绍,一边和家人回忆电视剧里面的剧情;也可能在千里之外,点开了“宫廷历史生活游览”路线,在建筑群里穿梭、品味历史。

这些点点的细节,既构成了代际之间的亲情,也构成了中国文化的传承,更是科技向善带来的人文关怀。

在如今的数字故宫2.0版本中,那些针对障碍群体上线的功能还只是一个开始。未来,这支团队还会做更多的改进,因为“故宫是全世界的瑰宝,所有人都应该享受”。

原标题:《那些在路上的老年人:在景区找不到厕所、不会手机买票》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司