- +1

江南名士|王时敏:当乐郊园不再“乐”

1707年,康熙四十六年,康熙皇帝开始了他的最后一次南巡。这一回他有了个之前没有的想法——取道苏州太仓,要去清初“四王”之一王时敏营建的乐郊园游览一番。

不想,王时敏的第八子,时任刑部尚书的王掞恳切进言,说乐郊园水浅,不方便行舟,所以皇帝若想去游览,只怕体验不佳。

康熙皇帝摆了摆手,也就不去了。贵为九五至尊,全天下的各色园林都得为了他的兴致随时待命,区区一个乐郊园,不去便不去了,他没一会儿功夫就可以忘记这件事。

但是王掞,跪在地上进言的王掞,或许心里是不能平静的——逝去的父亲,荒废的园林,都是因为什么呢?

垂在脑后的辫子,可能也会像一条鞭子,抽下来,让身与心都灼灼地疼,这与那年“奏销案”里承受酷吏朱国治的淫威,似乎也没什么分别。

(明)曾鲸《王时敏小像轴》,天津博物馆藏

清顺治十八年,顺治皇帝驾崩,全国举哀,苏州却发生了“抗粮哭庙案”——因不满苏州吴县新任县令任维初贪污腐败,苛政害民,以金圣叹为首的几个秀才同情民生,带头写了“揭帖”到文庙哭诉抗议,矛头直指包庇任维初的巡抚朱国治。

本来这是苏州一带流传已久的习俗,是读书人发挥社会责任感和监察能力的一种途径,在明代,声势浩大的“哭庙”往往让官府也不敢小觑,得放下身段来听取士人的意见。

但是,时代变了,还能用明朝的剑斩清朝的官不成?更何况,顺治皇帝是清朝入关的第一位皇帝,在他驾崩当年出这等状况,原本已经日夜提防士林反心的新朝统治者就认定,真的要给江南士人一点“颜色”看看了。

“哭庙案”里,朱国治不由分说将金圣叹等十八人判处死刑。此时朝中又针对江南各省,颁布“新令”,严令有司催督钱粮,务必将“拖欠”朝廷的钱粮追还到位。朱国治得此谕令,如虎添翼,猖狂不可一世,再掀“奏销案”,直接就将一万多名欠粮的江南士绅指为“抗粮”,列名造册。大约有三千人因此被捕入狱,刑责黜革之苦,无尽的躯体与精神的折磨煎熬,让江南士林危如累卵,尤其世家大族首当其冲——“破者十六七,或失门户”。

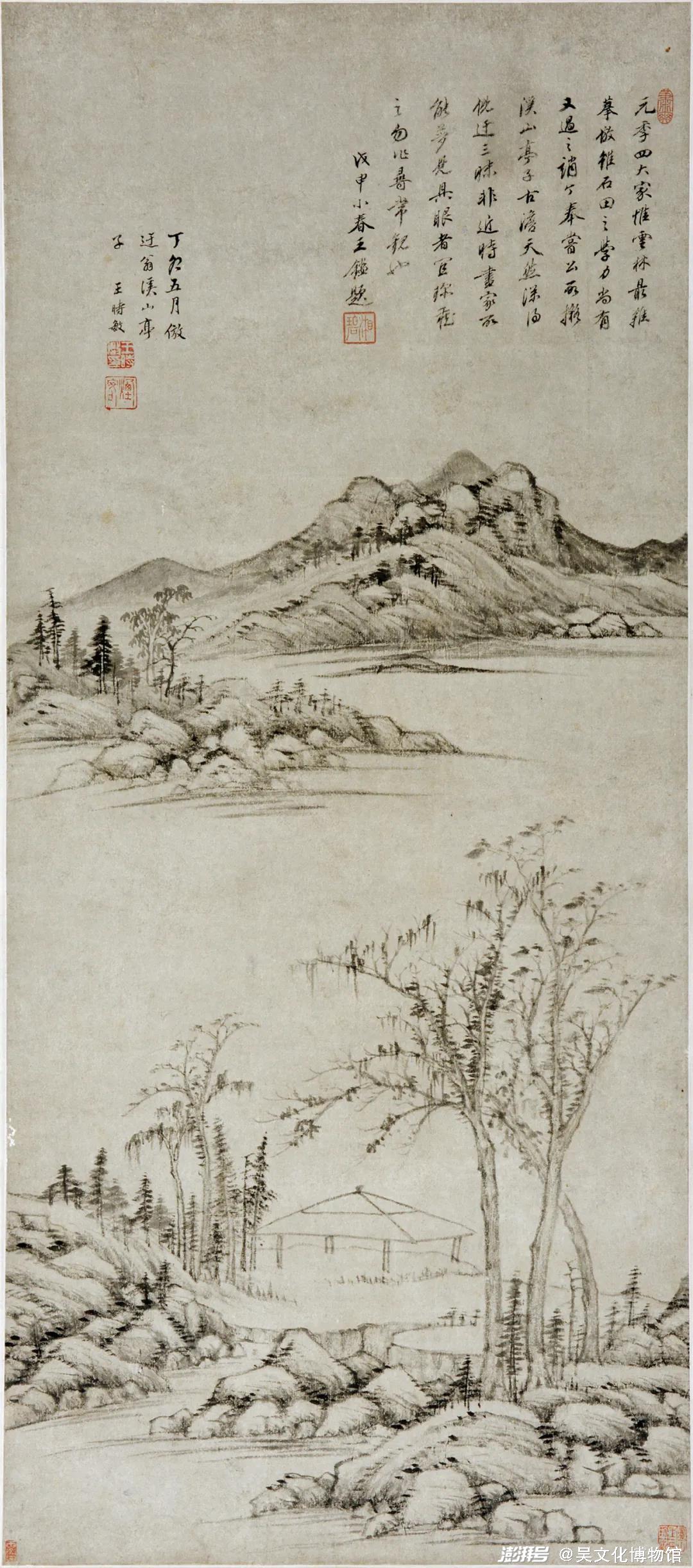

(明)王时敏《溪山亭子图轴》,浙江省博物馆藏

彼时的王时敏刚过完七十大寿。“人活七十古来稀”,举家欢庆的喜悦还没过去多久,就是大难临头。

虽说王时敏一家百般奔走,用尽了各种关系,才免于被逮捕刑讯的耻辱,但官府依然穷凶极恶地追逼钱粮,这之后的日子怎能好过?王时敏与次子王揆都被列入抗粮册,原本在顺治十二年中了进士的王揆因此被革去功名,第六子王扶也不能幸免。第八子王掞后来又考中了乡试第二,可王家已经拮据得拿不出王掞北行的资费。

对于心思细腻又重情的王时敏来说,家族的艰难之外,耳闻目睹,也无一不刺痛着他的心。酷吏拿不到钱粮,就要拿人命来填补,九斤大板抡下来,三日内连毙数人,不死的也血肉模糊,只剩口气。王时敏送客时遇到这样的景象,除了触目惊心,还会被“群拥呼号”——他素有“太原王公”之名,乐善好施,济人危困,可现在,自家都如泥菩萨过江,哪来余力去为民请命?有“哭庙案”的惨痛先例,又怎敢开这个口?

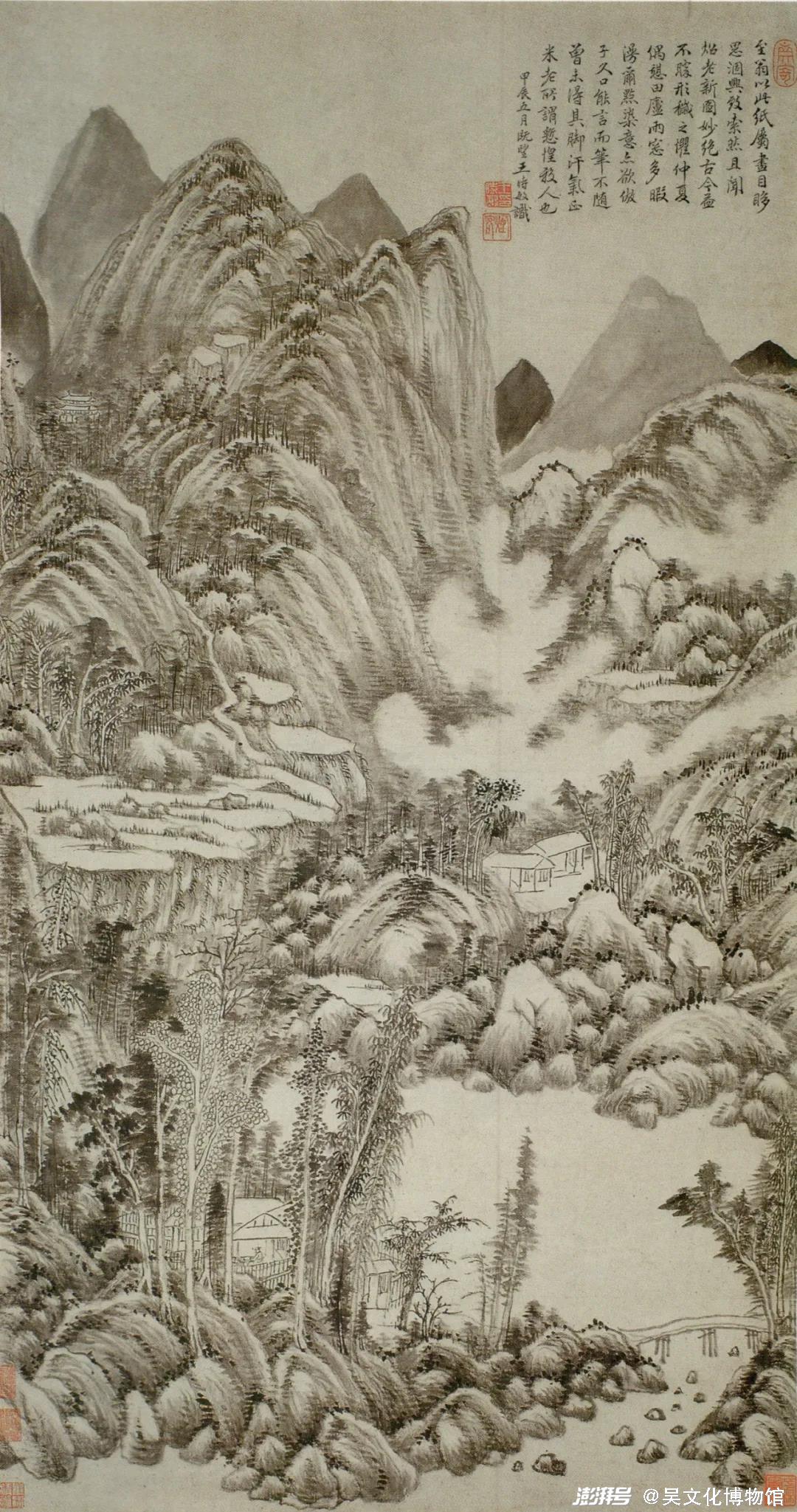

(清) 王时敏《山水图》,台北故宫博物院藏

为解燃眉之急,变卖家产已不可免,昔年引以为豪的田产园林,至今全成了拖累,最令王时敏这样的书画大家无比心痛的是,他还得卖掉家藏的书画来补贴家用。所谓“医得眼前疮,剜却心头肉”,但也不过是暂缓一时。苏州自明末就在朝廷重税与天灾战乱中反复煎熬,即便抗粮欠粮为真,也多是时局所迫,可当权者并不体谅。

王时敏七十一岁时,再逢庄稼欠收,作为他主要经济来源的木棉“不得一钱”,他只好将所拥有的田产都分给九个儿子,以作伙食费,让他们每月轮流赡养自己。即使如此,也只能吃到“二日荤”“一日素”。像王掞这样后来成功出仕的儿子,也未能再度彻底改善家境。

而这,也只是明清鼎革所带来的其中一项变故罢了。早在崇祯十七年听逢国变的那一刻,他应该就知道,天地已然变色,自己和家族都不可能幸免。清军兵临城下,他作为太仓望族王氏的当家人,生死抉择到底是落到了他的头上,定要有个答案。

王时敏与挚友吴伟业商议之下,终是无奈:“拒之百姓屠戮,迎之有负先帝之恩。”清军为镇压江南民众的反心,不惜屠城,嘉定的惨状历历在目,太仓民风柔弱,怎么经得起摧残?

一朝出降,就是“失节”之名,要跟随一生。吴伟业带着这样的创伤痛悔余生,在诗作中自谓:“脱屣妻孥非易事,竟一钱不值何须说。人世事,几完缺?”——像脱鞋一样抛弃妻子家庭并非易事,正因为做不到,才没能成就气节,以至于名声扫地,一钱不值!

从来就没有几个文人,能心安理得地面对“失节”这样的罪过。哪怕自己想有片刻喘息,也绝对不乏明里暗里的冷眼与指责。甚至后来有人对王时敏家境变故兴灾乐祸,或许未尝不是源自对“失节”者的鄙夷:“西庐先生上受恩荫,下得诰封,已享大年而负盛名,乃与子家书十通,愁穷说苦,至乎其极,不禁令人发笑。”

或许最尴尬的是,鄙视“失节”,其实并不算是什么错事。吴伟业、王时敏们面对这样的指责,是无法挺直腰杆为自己辩解的。再怎么痛入肺腑,也只能自己消解。

何况,所谓“上受恩荫,下得诰封”,也不是无端的阴阳怪气。王家昔日的显赫富足,既是王时敏与生俱来的光环,也是他得以潜心钻研,发挥才情的后盾,但从另一方面来说,也未必不是一种不可抗力,推着他的人生滑向理想的反方向。

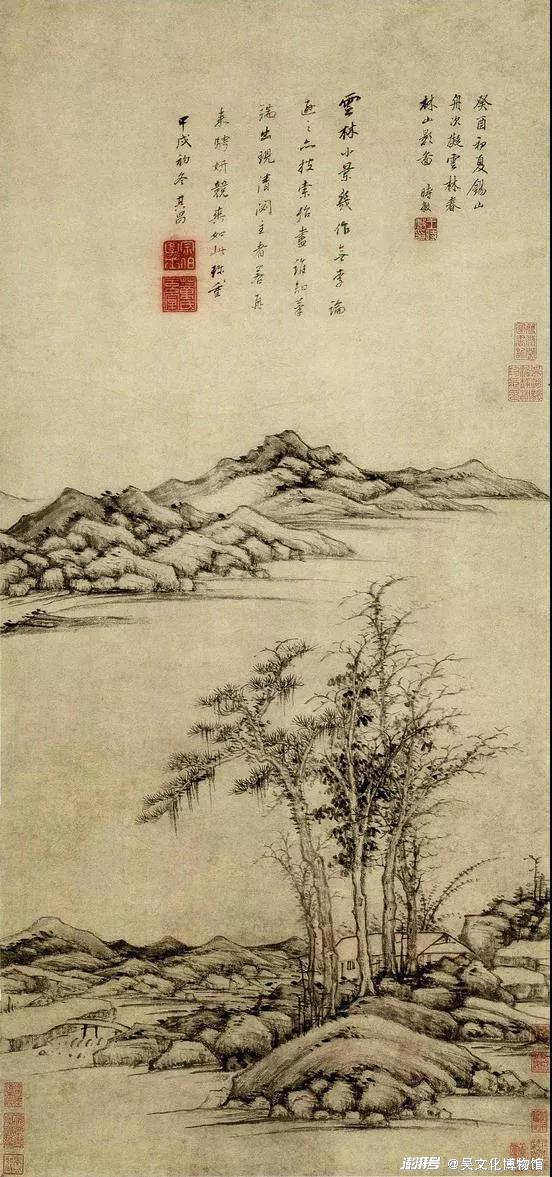

(清)王时敏《仿倪瓒春林山影图》,上海博物馆藏

王时敏42岁游倪瓒老家无锡时,触景生情而有此作,是王时敏早期临古阶段的代表作

王时敏最敬爱的祖父王锡爵,在明朝万历年间官至内阁首辅,一举将王家带上了钟鸣鼎食的巅峰。此前王锡爵的祖父王涌、父亲王梦祥,已通过经商使王家富甲一方,此时缺的正是能以功名光耀门楣的人,王锡爵也算让他们梦想成真。

“居官有介节之称,居乡有厚德之名”,王锡爵正直而勤勉,官居高位而政绩斐然,在日本侵略朝鲜之时,精准地判断出了日本欲以朝鲜为跳板侵略明朝的实质,力主对日一战,终于在他的运筹之下,明军大获全胜。

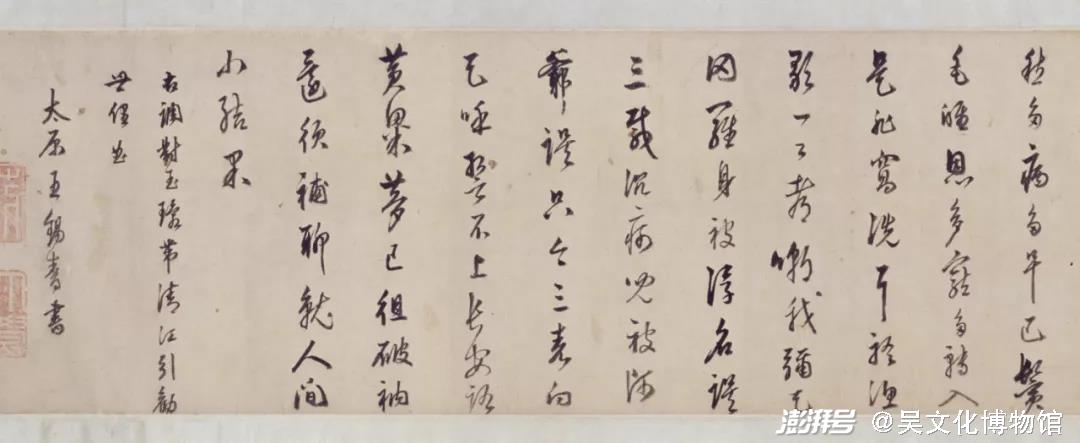

(明) 王锡爵《行书杂曲卷》(局部),故宫博物院藏

王时敏的父亲王衡同样是“学霸”,但因是王锡爵之子,在万历十六年的乡试,他与首辅申时行的女婿同时中举,被言官弹劾说有作弊嫌疑。即便王衡在后来的复试中又得了第一,获准参加会试,言官们依然不依不饶,王锡爵只好发誓,只要自己还在朝为官,王衡就不再应试。

王衡的人生就这么被平白蹉跎了十余年,直到王锡爵请辞回太仓休养已过十年,王衡才又上京会试,名列第二,与王锡爵当年一样,于是朝野上下以“父子榜眼”为美谈。王衡终于用过硬的才学证明了自己,但被授予的翰林院编修一职又无法发挥他“长于边务”的才能,于是他借奉使江南之机,辞官返乡,终其一生,不再出仕。

(明) 王衡《行书虎丘诗卷》(局部),故宫博物院藏

王衡因头疾去世时,还不到五十岁,王锡爵白发人送黑发人,悲痛欲绝,次年也随儿子而去了。这是王时敏十八、十九岁时发生的事,自此他患上了咯血之疾,险些要命,经过数年才好。王衡是王锡爵的独子,王时敏的长兄王鸣虞、次兄王赓虞又都早早夭亡,父祖俱亡,意味着王时敏必须独自一人支撑起王氏的门户重担。

为此,他连一个读书人最正当的路都没法走——“恩恤宝丞之诏”下达到王家时,王时敏的母亲劝他,一人当家已经不容易,身体又弱,家门内外多少事忙不过来,哪来的功夫去备考呢?迫于现实,他就再也没有了金榜题名的可能,接受家族的恩荫,进京赴任尚宝司司丞。

后来王时敏又升任太常寺少卿,在为官期间,他奉旨宦游各地,虽借此看尽山水奇胜,购得不少名迹,但途中百苦倍尝,尤其水土不服,让他饱受病痛折磨,直至“仅存皮骨”。他在诗中不无郁闷地说:“天生我身不足重,天生我才亦何用。不如辟谷学长生,跳出红尘这场梦。”疲劳与厌倦,终是让他以病请辞,返乡归隐。

越是疲于现实,就越想为自己营建理想的家园,以便在其中暂得安宁。晚明的文人士大夫,有条件的都爱适意园亭,陶情丝竹。明朝未亡时,王时敏所据有的家业让他得以有不少余裕大兴土木。

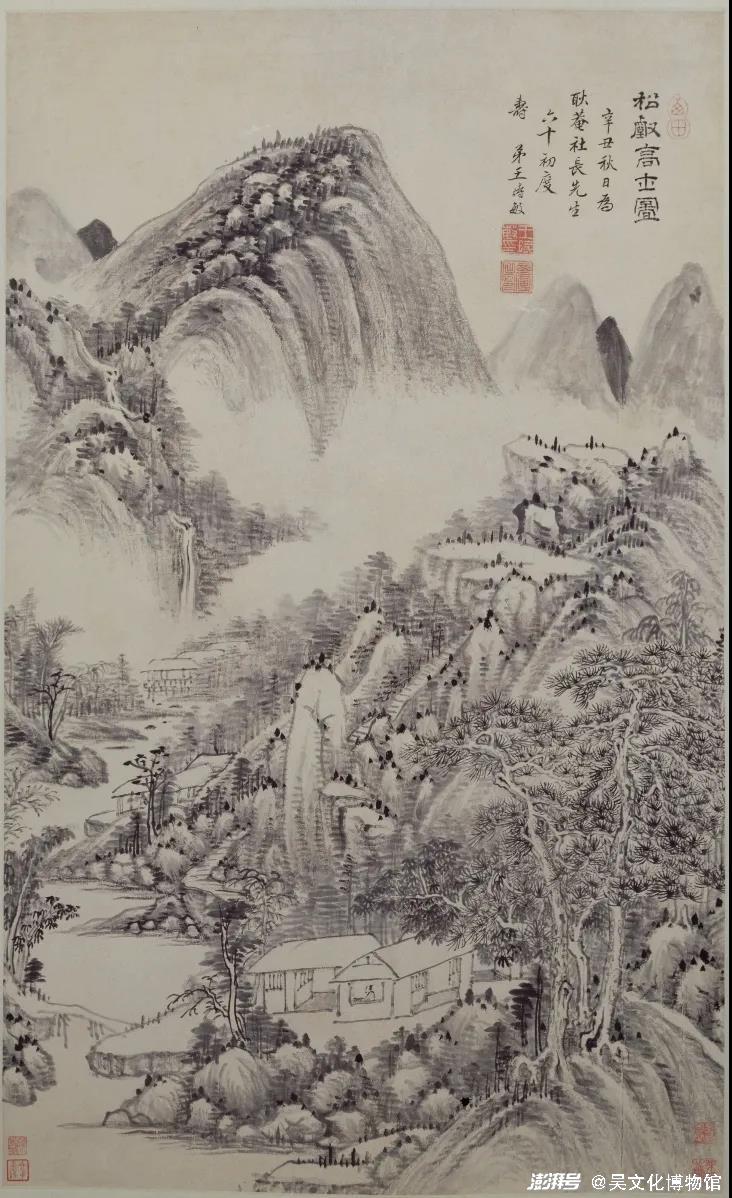

(清)王时敏《松壑高士图》,故宫博物院藏

乐郊园原本是王锡爵种芍药的地方,王时敏是王锡爵无可争议的继承人,自然就有了乐郊园的所有权。万历四十七年,他在著名造园师张南垣的协助下完成了乐郊园的改造。好友沈士充为此画了《郊园十二景》图册,选取园中的十二项景致,融入了文人玩赏的意趣,很是切合王时敏的心意。

(明)沈士充《郊园十二景图》册之《凉心堂》,台北故宫博物院藏

张南垣造园善模仿名家笔意,尤以元四家最似。此景采用了倪瓒笔意中常见的“一水两岸”式构图

乐郊园中新建的藻野堂,阶下种满了芍药,很明显,这是对王锡爵的纪念。王时敏自幼跟在王锡爵身边长大,日常起居几乎都在一起,直到十七岁成婚后才搬入别的居所。王锡爵的品德言行,对王时敏有着终身的影响,包括王时敏的书画才能,也被祖父所爱重。王锡爵请来一代宗师董其昌,教导王时敏。董其昌深受王锡爵提携之恩,又与王衡同科中举,所以视王时敏为得意门生,倾囊相授,教导王时敏从摹古入手,深研传统画法,后来的清初“四王”,渊源即在于此。

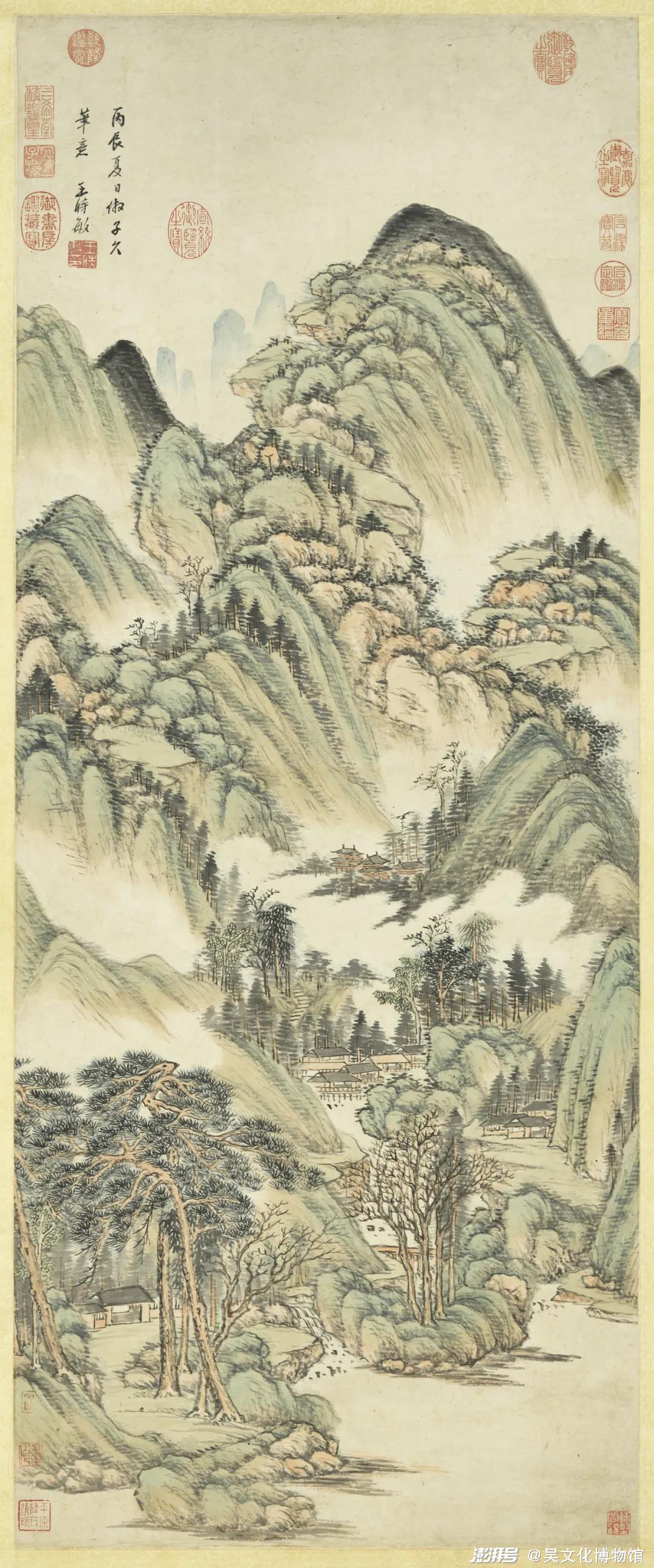

(清)王时敏 《仿黄公望山水图轴》,上海博物馆藏

由于恩师董其昌对黄公望最为推崇,王时敏也受影响,对黄公望心摹手追

可是力主抗倭的王锡爵大概不曾想过,被他寄予厚望的唯一的孙子在王朝覆灭的时候,率众出降。顺治二年,王时敏偶然在一位老兵手中,见到了王锡爵当年的会试手卷,他当即不惜重金把祖父的手卷换回。到了康熙元年,他让诸子以此手卷出示钱谦益。

(明)王锡爵《词翰册》,台北故宫博物院藏

钱谦益是王时敏的好友之一,他不愿殉国的“水太凉”之论,不少人都有所耳闻,但其实他还曾写过这样的字句:“恨君不度三岔水,生取奴儿合赤归。”“奴儿合赤”就是清朝的开创者努尔哈赤,此诗本要收录于钱谦益门人为他刊刻的《初学集》,但王时敏在抄写时,联想到时局,不能不有所警觉,就劝钱谦益直接删去此诗。

“最难知者肺肠,最可议者形迹”,降清确实是板上钉钉的现实,可人性与情感,远没有那么多非黑即白的定论和决断。尽管无数人遭受了莫大的痛苦,但清朝的统治还是稳定下来了,钱谦益与王时敏又能如何呢?此时再看王锡爵的遗物,萧瑟沉痛之感不言自明。

除了偶然换回的王锡爵手卷,王家其实还深藏着明神宗的御笔信札,但那更轻易不能示人,王时敏也只在诗文中暗示,那装着信札的盒子,是“长有祥云拥玉函”。

顺治七年,王时敏又为自己建了西田,自号“西庐老人”。经历了众多变故的他,只想晚年有个清静去处,也想在此与其他遗民同道安度余生。他所拥有三座知名园林——乐郊园、南园和西田,南园用来种植梅花,与吴伟业的梅园仅一里之遥,来西田作客的吴伟业,也能稍稍放松心情,写下“执手顾而笑,此乃吾西田”这样活泼轻快的诗句。有友人相伴,在这样的乐园里了却残生,也许并不坏吧。

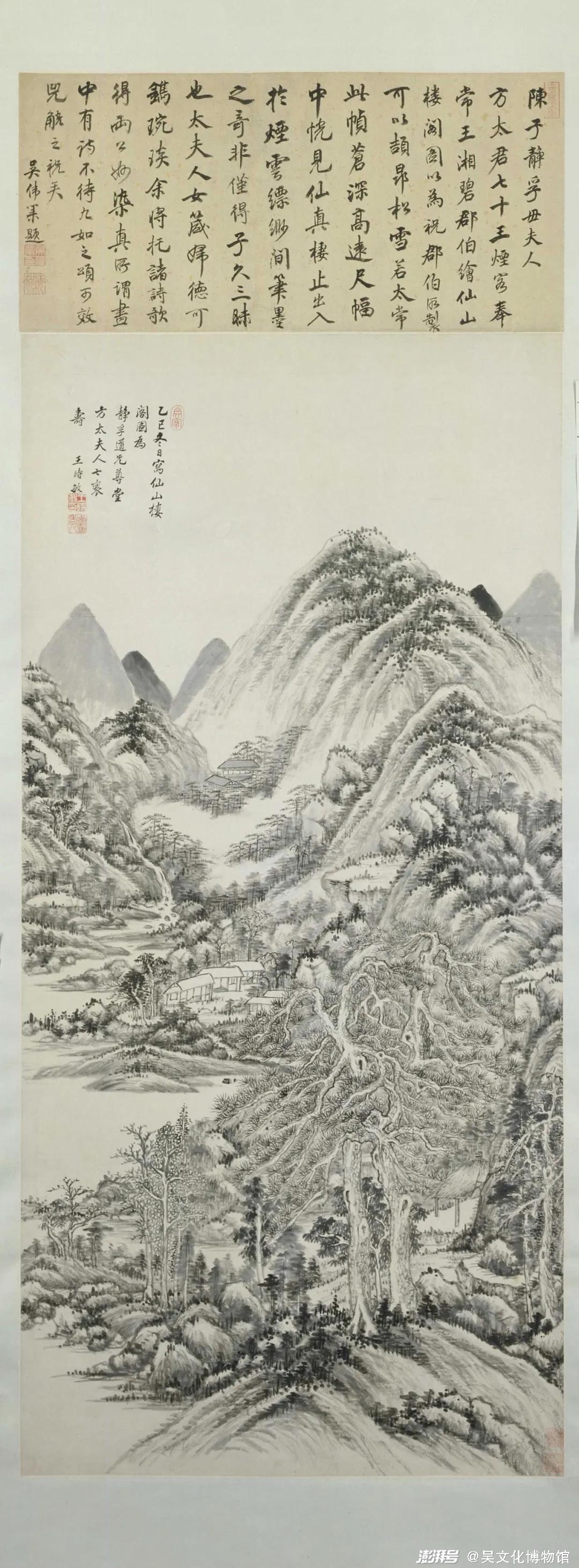

(清)王时敏《仙山楼阁图》,故宫博物院藏

可这样并不奢侈的愿望,也很快就被现实打了个粉碎。清廷的“诏起遗逸”令下达,吴伟业因江南士林领袖的才学与声望被礼部侍郎举荐,他多番奔走恳请,极言自己不堪一用,终是回天乏术。王时敏与他一同组织太仓遗民,私下祭奠了崇祯皇帝,第二年,吴伟业北上仕清。

王时敏也只是自身堪堪躲过强征,他的儿孙也还是要再参加清朝的科举,才能维系家族。长住西田的王时敏,想起了唐朝的王维——“闲窗泼墨支颐坐,自写秋槐落叶图”。王维在安史之乱中,被安禄山的叛军挟持,只得在其手下任职效力。唐宫中多植槐树,但随着玄宗出逃,叛军占领,竟是一派凋敝冷清的景象。王维以《凝碧池》寄托哀痛:“万户伤心生野烟,百官何日更朝天。秋槐落叶空宫里,凝碧池头奏管弦。”后来唐肃宗回到长安,要清算曾为安禄山出任伪官的人 ,王维凭此诗和弟弟的功劳得到赦免。

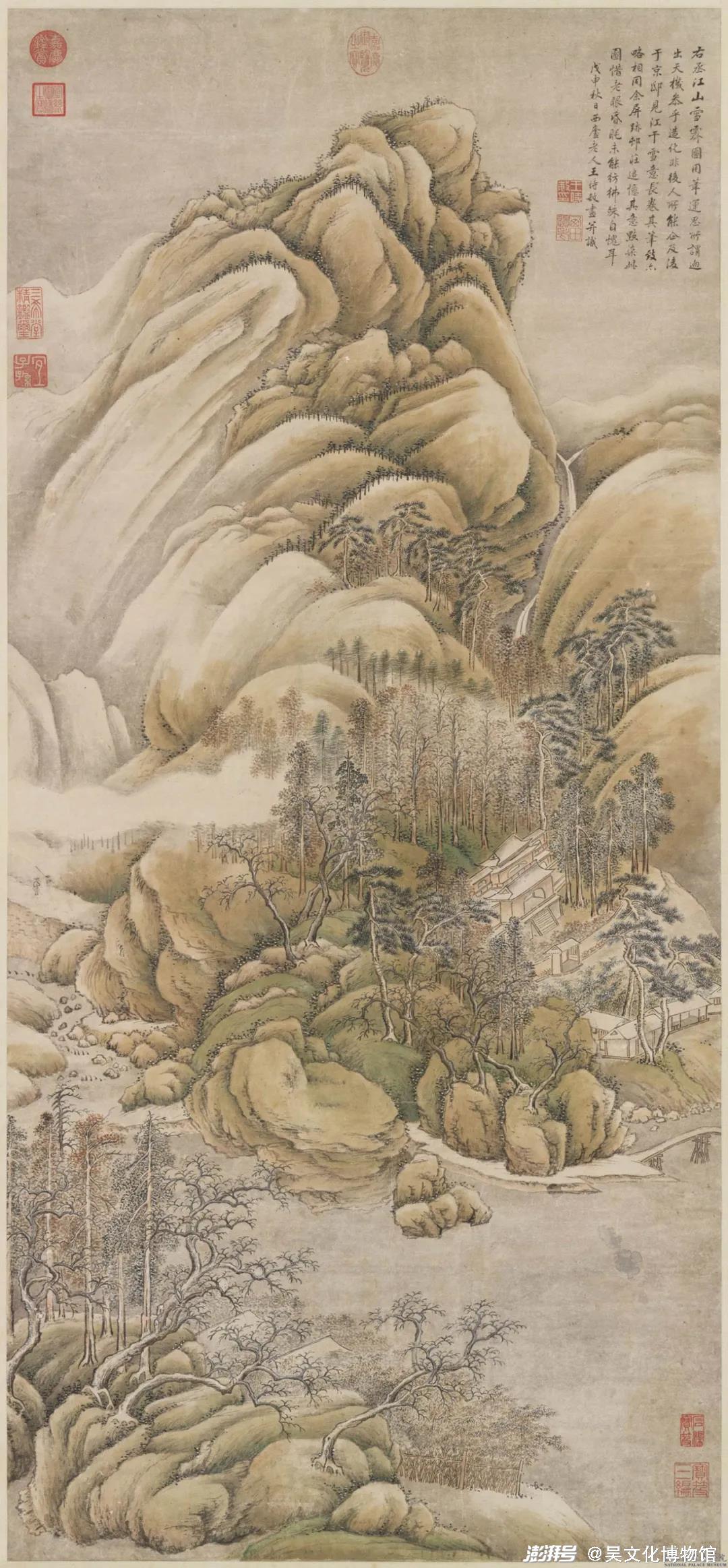

(清)王时敏《仿王维江山雪霁图》,台北故宫博物院藏

在王时敏的诗画里,“秋槐”就成了个绕不过去的意象。他或许觉得,自己和王维,或者王维和自己,是能感同身受的。飘零乱世,全身而退不过都是奢望。但在王时敏的画里,却看不到八大山人那样的奇特笔法,他秉持着学自董其昌的正统,精细淡雅。并非他心平气和,全无芥蒂,而是要守住“正脉”,以传承后世。当看到受他教导多年的孙子王原祁的画,他激动不已:“此子业必出我之右!”

(清)王时敏《白云秋山图》局部,故宫博物院藏

园林的打理本就极费财力,王时敏遭“奏销案”所祸之后就已力不从心,到了他的子孙手里,更是难以为继。

乾隆年间,乐郊园被卖给了湖广总督毕沅。清末,乐郊园毁于战乱。

所以王掞的进言,应该不是假话,乐郊园真的年久失修,没有让皇帝前去观赏的价值。

但也可能,他自有私心,哪怕是不再“乐”的乐郊园,也仍是父亲和家族曾经的乐土,所以并不希望它被皇帝的威权染指。

原作者:沈渊

注意!!!未经授权不得转载!!!

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司