- +1

保罗·弗莱雷诞辰100周年: 教育如何改变世界?

今年10月,全国各地纷纷举行活动纪念“人民教育家”陶行知诞辰130周年。此时正值国家“双减”政策出台之际,陶行知的教育思想与实践再次显示出历久弥新的当代性与启发性。几乎与此同时,拉丁美洲和世界各地也在隆重纪念另一位“人民教育家”保罗·弗莱雷诞辰100周年。尽管尚无任何证据表明这两位教师曾经知晓对方的存在,但毫无疑问,他们是一对潜在的知己和同志。陶行知在杜威民主主义和实用主义教育理论的基础上结合中国社会实践所提出的很多主张,如“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”、“师生平等”、“要做人中人而非人上人”等,都可以和保罗·弗莱雷的思想形成共振,更不用说两人都出于对社会民主的理想而长期致力于平民扫盲运动。值得一提的是,陶行知倡导的“大众教育”一词可以准确地翻译出弗莱雷使用的“Educação Popular”概念中“属于穷人和为了穷人”的精神内涵。[1]国内学界对弗莱雷的“解放教育学”并不陌生,其代表作《被压迫者教育学》早在20年前就被译为中文,但此人在过去、现在和未来的影响力可能仍然超出了我们的想象。

保罗·弗莱雷(1921-1997)生于巴西东北部伯南布哥州首府累西腓的一个中产阶级家庭(父母分别是宪兵军官和裁缝)。由于父亲病逝和大萧条的冲击,他经历过一段食不果腹的艰难生活,但家里咬牙没有卖掉象征社会身份的钢琴并且一直供他读书。1943年,弗莱雷进入累西腓大学法学系就读,同时钻研语言哲学。在校期间他成为一名中学语文教师并与小学教师埃尔萨(Elza Maia Costa de Oliveira)结婚生子。

1930年瓦加斯上台执政以来,巴西的民族工业获得较快发展,农业寡头的政治势力日益弱化。随着二战结束后“新国家”体制的瓦解和选举民主的恢复,巴西工人阶级的参政意识显著增强。巴西东北部地区自19世纪以来由于蔗糖业衰落和旱灾贫乏等原因,经济发展显著落后于东南部,大量贫困人口外出谋生,但在20世纪的文化、思想和民间政治领域,这里却展现出惊人的创造力和辐射力。1946年,弗莱雷开始供职于由工业资本赞助旨在缓和劳资冲突的巴西工业社会服务协会(SESI),不久之后成为伯南布哥分会的教育和文化部负责人,这让他过上了拥有保姆和司机的中产阶级生活。然而由于工作关系,他需要不断接触工农群众,劝说他们更加关心子女和自身的教育问题,这一方面磨炼了他的沟通技巧(协会相对自治的属性还为他提供了创新和实验各类工作方法的宽松环境),另一方面也让他对改良主义的“社会服务”能否解决巴西深层的社会矛盾产生了许多怀疑。在1958年选举中,弗莱雷的上司桑帕约(Cid Sampaio)及其兄弟阿赖斯(Miguel Arraes)通过与共产党等左翼力量结盟成功当选伯南布哥州长和累西腓市长,这为当地的政治和社会生活注入了新的活力,工会、农会和社区协会得到飞速发展。这一时期,扫盲工作日渐成为重要的社会议题:巴西宪法将识字能力设为公民获得投票权的前提条件,让很多政治势力急于开发和控制自己的潜在票仓;而古巴革命后卡斯特罗对扫盲运动的推动和大力宣传,不仅鼓舞了左派和第三世界的领导人,也让美国肯尼迪政府开始通过“争取进步联盟”和美国国际开发署(USAID)积极赞助拉美国家的扫盲运动,以争夺其领导权。1961年,弗莱雷出任累西腓大学(今伯南布哥联邦大学)文化传播部主任,深度参与了此前一年由阿赖斯发起的“大众文化运动”(MCP)。这场运动以成人识字和基层教育为核心,旨在以文化民主推动社会民主,得到广大知识分子、艺术家和大学生的热情响应(累西腓大主教甚至呼吁天主教社会工作者与共产党人并肩参与其中),充分利用了广播、体育运动、电影、戏剧、音乐、讨论会等形式,建设了众多社区文化中心,并逐渐输出到其他地区,被时人称作一场“和平的革命”。1963年,弗莱雷带领累西腓大学团队来到北里奥格兰德州的安日库斯市,在45天内仅用40个课时就让299名不同年龄的学生掌握了读写能力,以“生成性词汇”(palavras geradoras,配有图像)和“文化圈”(círculo de cultura,替代传统课堂的讨论小组)为代表的“保罗·弗莱雷教学法”因此名震全国。巴西总统若昂·古拉特在亲赴安日库斯考察之后决心将其经验向全国推广。同年,弗莱雷进入巴西教育部,与支持天主教左翼学生运动的部长桑托斯(Paulo de Tarso Santos)共同将全国扫盲运动推向高潮,仅用一年时间就建设了覆盖200万人口的2万多个“文化圈”。然而1964年的军事政变结束了这一进程,弗莱雷被拘禁70天后流亡海外。

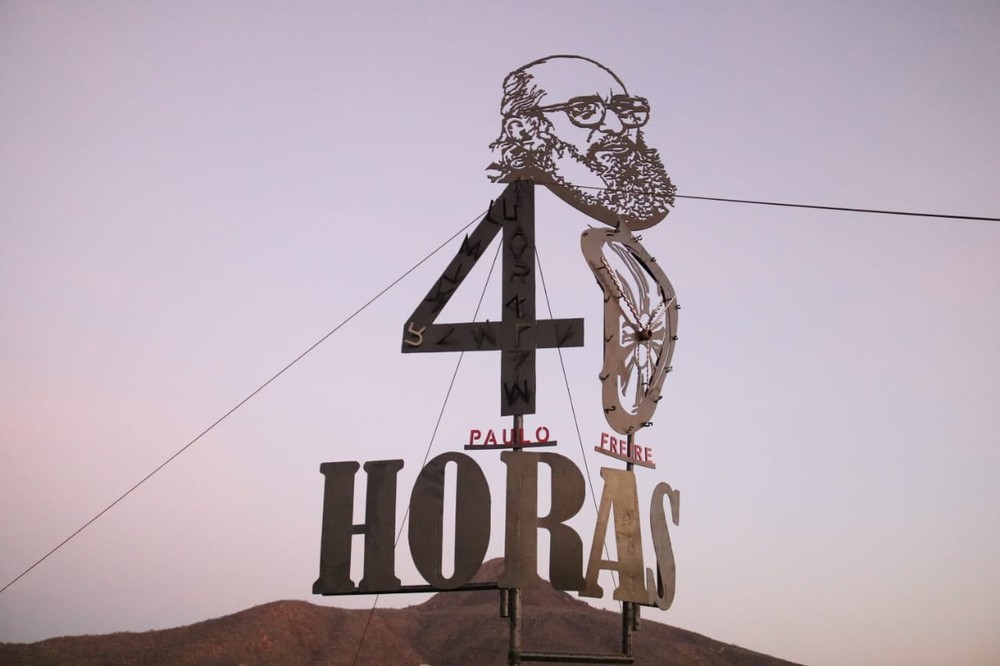

瓜拉齐·加布里埃尔(Guaraci Gabriel):“安日库斯40小时”纪念碑,2021年9月19日落成于北里奥格兰德州。

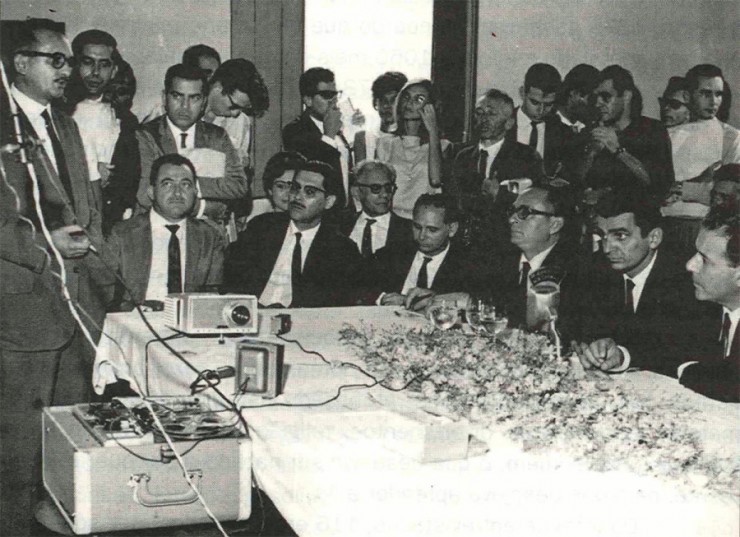

保罗·弗莱雷(左一,站姿)向若昂·古拉特总统(右一,坐姿)介绍教学法

http://memorialdademocracia.com.br/card/governo-jango-adota-metodo-paulo-freire

在玻利维亚短暂停留之后,弗莱雷前往智利,与弗雷(Eduardo Frei)领导下的基督教民主党政府合作,为农村扫盲和小学教师培训项目担任顾问,并由此参与了土地改革中的农民动员工作。在此期间,他写成了《教育:自由的实践》和《被压迫者教育学》两部代表作,后者很快被翻译成各种西方语言,为他赢得了广泛的国际声誉。1969年,在美国反战和民权运动风起云涌之际,弗莱雷应邀前往哈佛大学教育与发展研究中心担任了10个月的客座研究员,受到进步师生的热烈欢迎。然而不愿受限于学院派生活的他在1970年接受了总部位于日内瓦的世界基督教会联合会(WCC,简称世基联)的聘书,负责其新成立的教育部门。世基联的总部机构相对于各国的成员教会具有一定的自主性。它在这一时期与天主教会一样深受解放神学的影响(特别是美国长老会神学家理查德·绍尔根据拉丁美洲经验所创立的“革命神学”),积极支持第三世界的民族解放运动、国家发展和旨在消除阶级分化的社会变革。弗莱雷的教育思想和方法通过这一平台迅速传播到了世界各地。70年代,他直接领导了新独立的非洲国家几内亚比绍和圣多美与普林西比的扫盲运动(其中后者更为成功,因为几内亚比绍的绝大多数国民只会讲克里奥尔语,弗莱雷曾反对当地政府将标准葡语作为唯一的官方语言,但未能奏效)。1979年,尼加拉瓜桑地诺民族解放阵线通过武装斗争夺取政权,开启了冷战时期最后一场带有乌托邦色彩的社会实验,解放神学也首次成为一个国家的主流意识形态之一。世基联为桑解阵提供了慷慨的支持,弗莱雷也携带自己从非洲得到的经验教训短暂地参与了那里的扫盲运动。然而尼加拉瓜的“革命教育”更接近于古巴模式,并没有遵循弗莱雷抛弃标准化教材的做法。尽管如此,他仍然为这场运动所取得的成就(1980年获得联合国教科文组织克鲁普斯卡娅扫盲奖)欢欣鼓舞。

1980年,弗莱雷结束了长达16年的流亡生涯回到国内,任教于坎皮纳斯州立大学和圣保罗天主教大学,参与创建了卢拉(Luiz Inácio Lula da Silva)领导下的巴西劳工党(PT)并负责其教育项目。1988年,劳工党的艾伦蒂娜(Luiza Erundina de Souza)在圣保罗市长选举中获胜。次年1月弗莱雷应邀就任这座南半球最大城市的教育局长,立即领导了一场针对市属公立基础教育体系的全面改革,其内容包括:教师、职工、学生和家长作为教育主体共同参与学校的民主管理;设计跨学科课程,以学生切身生活经验为起点,以认识和改造社会现实为中心,用问题组织知识;对话式教学法与行动-反思-行动的认知模式相结合,让学生通过参与式学习自主构建知识体系;组建教师发展小组,将专业培训与教师的工作和生活实践相结合,形成终身学习机制;让学校成为服务于所在社区的问题研究、交流反思和生成大众解放政治的中心。弗莱雷于1991年5月27日辞去了行政职务,这场教育改革也因1992年底劳工党的败选戛然而止。此后,他将更多的精力投入到了著书立说之中,并对苏东剧变之后所流行“历史终结论”做了持久的批判,直至1997年与世长辞。

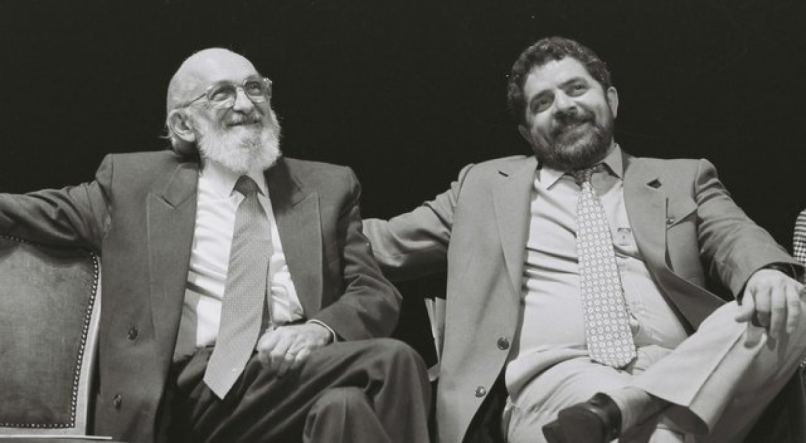

保罗·弗莱雷与工人领袖卢拉

https://jc.ne10.uol.com.br/blogs/jamildo/2021/09/13044881-lula-fala-em-homenagem-a-paulo-freire-em-evento-de-centenario-do-educador.html

弗莱雷在政治上属于60年代诞生的全球新左派,对美苏模式均持批判态度,但对第三世界革命却充满了同情。一般认为他的思想来源包括:天主教社会训导和人格主义(马里坦、穆尼耶)、天主教平信徒社会运动特别是公教职工青年会(JOC)的工作方法(观察-判断-行动)、巴西高等研究院(ISEB)的发展主义理论、黑格尔的主奴辩证法、基督教存在主义和现象学、马克思列宁主义和西方马克思主义(葛兰西、马尔库塞、弗洛姆)、毛泽东的群众路线思想等。弗莱雷曾说,“我越多地阅读马克思,就越能够发现与基督继续做同志的客观基础。”[4]总之,他可以被称作一个基督教社会主义者、伦理社会主义者或人本主义的马克思主义者。在教育理论方面,今天的学者常常将弗莱雷与苏格拉底/柏拉图、卢梭、雅科托、杜威、马丁·布伯、戴维·伯姆、哈贝马斯和朗西埃等人进行比较。弗莱雷的核心主张或许可被概括如下:

首先,平等是教育的前提,每个人不分年龄、程度都是教育活动的主体,教师和学生的身份人人共有,可随时切换。其次,对话、提问和参与式学习应取代银行存款式的单向灌输成为教学方法的核心。知识的“形成”应以学习者自身的生活经验为起点,以辩证地把握社会现实为指向,以发现问题解决问题的实践和对实践的反思为永不枯竭的动力。最后,教育的本质是政治,“大众教育”的根本目标是通过培养“批判性公民”(即“意识化”)来改造两极分化的社会结构,在参与式民主的基础上创造一个充满希望、自由、快乐和爱的新世界。[1]

弗莱雷如今是人文社科领域被引次数最多的学者之一,他所奠基的批判教育学在全世界的高校中被讲授(尽管处于非主流地位),南非、美国、加拿大、德国、英国、奥地利、西班牙、葡萄牙、芬兰、爱尔兰、马耳他等国专门成立了保罗·弗莱雷学院(Paulo Freire Institute)来推广他的教育思想。

截至2003年,在巴西左翼政党执政的地区,至少有12个城市和两个州的公立教育改革借鉴了“圣保罗经验”。特别是阿雷格里港市的“公民学校”改革,真正实现了弗莱雷设想的学校委员会和市政教育代表大会制度,配合该市著名的“参与式预算”(Orçamento Participativo),大幅提升了当地的教育平等和社会民主水平。在弗莱雷教育思想的直接影响下,截至2009年,巴西无地农民运动(MST)与各级政府合作已在其占领区内建立了2000多所乡村公立学校,覆盖了约20万名学生。其中政府负责提供硬件设施、教师薪水、图书教材等资源,无地农民运动负责组织学校-社区沟通、教师培训、课程创新等活动。这类学校特别强调教育为农村生活服务的价值取向,其跨学科课程通常包括生态农业、土地改革、社会运动等“生成性主题”,而各种社区会议、代表大会,特别是教师、家长、学生、官员和知识分子活动家通过公开讨论共同制定课程计划的做法更是深得弗莱雷教改理念的精髓。 [1]

弗莱雷是拉美解放神学真正的先驱之一。1968年巴西旅欧神学家在比利时组织研读了刚刚出版的《被压迫者教育学》,参与者包括后来巴西解放神学的领军人物莱昂纳多·博夫(Leonardo Boff)和乌戈·阿斯曼(Hugo Assmann)。弗莱雷到达瑞士后开始担任国际天主教进步神学最重要的多语种学术刊物《大公会议》(Concilium)的编委,与拉纳、贡加尔、施雷贝克斯、孔汉思、古铁雷斯等20世纪最有影响力的天主教神学家一起工作。弗莱雷创立的教学法和“文化圈”模式在其流亡海外之后被埃尔德·卡马拉(Hélder Câmara)等进步派主教们大力推广,成为“基层教会团体”(CEBs)的组织原则,又进一步影响了巴西70年代以来几乎所有的社会活动分子,最终孕育出拉美最大的左翼政党(巴西劳工党)和最大的社会运动(无地农民运动)。在70年代的韩国,《被压迫者教育学》在基督教都市宣教协会(UIM)和工人夜校中极受欢迎,他的“意识化”(conscientização)概念成为韩国“民众”运动的重要思想资源。早在60年代末,弗莱雷部分著述的英文文本就通过基督教学生组织的国际网络传入南非,直接影响了史蒂夫·比科(Steve Biko)所领导的“黑人觉醒运动”(Black Consciousness Movement),激励了许多进步学生深入社区与普通黑人群众建立联系,首先帮助后者应对实际的生活中的挑战,而不是直接进行空洞的政治宣传。这为南非最终摆脱种族隔离制度做出了一定的贡献。

卡佩拉诺(Luiz Carlos Cappellano):《保罗·弗莱雷》 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Painel.Paulo.Freire.JPG

2012年,来自劳工党的巴西总统迪尔玛·罗塞夫签署法令授予弗莱雷“巴西教育主保” (Patrono da Educação Brasileira)的称号,这显然脱胎于天主教传统中的圣徒敬礼。然而此后几年,由于经济危机和国际局势的变化,巴西极右翼势力迅速崛起,最终在2018年大选中将博索纳罗送进了高原宫(巴西总统府)。这股势力宣称,巴西公立基础教育之所以落后就是因为中小学校在“弗莱雷意识形态”的统治下不仅不认真教授正经的知识反而不断给学生灌输“文化马克思主义的教条”,以便有朝一日颠覆社会秩序建立“独裁国家”。博索纳罗在竞选演说中甚至威胁要拿着火焰喷射器进入教育部以清除弗莱雷在那里的一切痕迹。这种融合了恐同情绪和基督教原教旨主义的反共阴谋论完全不顾弗莱雷的教学模式并没有在巴西公立学校中占据主流的事实(反而在天主教会创办的私立学校中有很多老师深受弗莱雷的影响),却极具煽动性。2019年,属于博索纳罗阵营的国会议员若尓迪提出一项立法草案,试图将“巴西教育主保”的称号由弗莱雷转移到16世纪著名耶稣会士、巴西文教事业先驱若泽·德·安谢塔(José de Anchieta)的头上。有趣的是,圣安谢塔国家朝圣地的主任和副主任司铎耶稣会士马罗斯蒂卡(Nilson Marostica, S.J.)和弗兰圭利(Bruno Franguelli, S.J.)随后发表了一份声明,坚决反对这种借安谢塔打压弗莱雷的做法,因为他们认为前者也是一位“被压迫者的教育家”(尽管实际上安谢塔与原住民的关系并没有那么美好)。2021年9月16日,弗莱雷百年诞辰前夕,里约热内卢联邦法院裁定禁止联邦政府对他采取不尊敬的态度。与此同时,巴西左翼政治家、各领域知识分子、文艺工作者和普通百姓对弗莱雷的赞美与纪念正如潮水一般汹涌而来,连剑桥大学(树立了一座铜像)和谷歌搜索(制作了生日涂鸦)也参与其中。

作为一位不掌握政治权力的第三世界知识分子,弗莱雷思想的传播与作用范围空前广阔。作为一位60年代的新左派知识分子,他在后冷战时代所带动的学术和政治流量同样令人震惊。也许这表明,拷问教育的本质就是在追求“历史之谜”的解答。

今天的中国基础教育无疑正走在一条正确的道路上:防止教育资本化、等级化,凝聚各方力量做强做优公立学校,通过转移支付、教师轮岗等手段确保教育公平,必将进一步显示出社会主义的巨大优越性。不过与此同时,我们是否也需要居安思危?过于强调竞争与排位是否抑制了另一些教育价值的实现?学生在原生环境中所形成的知识结构和文化自尊有没有得到充分的尊重?学校里的知识生产是否与门外马路上所发生的一切毫不相关?在一个看上去任性折叠着内卷的精致旋涡中,我们对理想种子是否还保持着足够的敏感?对一个更美好的班级和更美好的世界是否还拥有最低限度的期盼?也许,弗莱雷有一句话值得我们共勉:“教育是爱的行动,因而也是勇敢的行动。”[3]38

(作者:高然,北京外国语大学历史学院讲师。本文仅代表作者个人观点,与北京大学区域与国别研究院立场无关,文责自负。引用、转载请标明作者信息及文章出处。)

[参考文献]

[1] 高然.巴西“大众教育”的体制化尝试——浅论1989—1992年巴西圣保罗市的公立基础教育改革[J].拉丁美洲研究,2017,39(06):120-133+157-158.

[2] (巴西)保罗·弗莱雷(Paulo Freire)著;顾建新等译.被压迫者教育学 三十周年纪念版[M].上海:华东师范大学出版社.2001.

[3] Freire, Paulo. Education for Critical Consciousness. New York: Continuum, 1982.

[4] Freire, Paulo. Ultima entrevista. 1997. https://www.youtube.com/watch?v=4nLhuz1pAG4.

[5] Gadotti, Moacir., and Ana Maria Araújo Freire. Paulo Freire: uma biobibliografia. São Paulo: Cortez Editora: Instituto Paulo Freire; UNESCO, 1996.

[6] Kirkendall, Andrew J. Paulo Freire & the Cold War Politics of Literacy. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2010.

[7] Kohan, Walter Omar, et al. Paulo Freire: a Philosophical Biography. London, Bloomsbury Academic, 2021.

[8] Torres, Carlos A. The Wiley Handbook of Paulo Freire. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2019.

[9] Kirylo, James D, and Drick Boyd. Paulo Freire: His Faith, Spirituality, and Theology. Rotterdam: Birkhäuser Boston, 2017.

[10] O'Cadiz, Maria del Pilar, Pia Lindquist Wong, and Carlos Alberto Torres. Education and Democracy: Paulo Freire, Social Movements, and Educational Reform in São Paulo. Boulder, CO: Westview Press, 1998.

[11] Lee, Namhee. The Making of Minjung: democracy and the Politics of Representation in South Korea. Ithaca: Cornell University Press, 2007.

[12] Hadfield, Leslie. "Conscientization in South Africa: Paulo Freire and Black Consciousness Community Development in the 1970s." The International Journal of African Historical Studies 50, no. 1 (2017).

[13] Lima, Eduardo Campos. “Who gets to be Brazil’s patron of education under Bolsonaro? Paulo Freire or a Jesuit saint?” America: The Jesuit Review (1/7/2019). https://www.americamagazine.org/politics-society/2019/07/01/who-gets-be-brazils-patron-education-under-bolsonaro-paulo-freire-or.

[14] Cechin, Antonio. “Catequese Libertadora, a prima-pobre da Teologia da Libertação?” Instituto Humanitas Unisinos (17/10/2012). https://www.ihu.unisinos.br/noticias/514569-catequese-libertadora-a-prima-pobre-da-teologia-da-libertacao.

[15] Shearing, Hazel. “A escultura de Paulo Freire que mira 'guerra cultural' na Universidade de Cambridge.” Folha de São Paulo (31/12/2021). https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/11/a-escultura-de-paulo-freire-que-mira-guerra-cultural-na-universidade-de-cambridge.shtml.

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司