- +1

Nature Genetics重磅刊发,华农三代人接“荔”破解基因密码和产业难题!

原创 “荔”精图进的 华南农业大学 收录于话题 #奋进华农 118个

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”

唐代大诗人杜牧的千古名句

为荔枝这种岭南佳果

染上了神秘浪漫的色彩

北京时间2022年1月4日

国际顶尖权威期刊《自然—遗传学》

(Nature Genetics)

发表了由我校牵头完成的

荔枝基因组项目研究成果

该成果解开了荔枝起源驯化的历史之谜

同时对荔枝栽培品种来源和开花调控机制

等生物学问题进行了深入解析

掀起荔枝美丽又美味的神秘面纱

为我国荔枝产业发展和乡村振兴

贡献了“华农智慧”

点击视频,感受华农荔枝团队风采!

“世间珍果更无加,玉雪肌肤罩绛纱。”作为最具岭南特色的佳果,荔枝起源中国,栽培记录可追溯到2300多年前。目前,荔枝产业是我国南方亚热带地区农业的重要支柱产业, 2021年国内荔枝生产总产值达140亿元以上。

广东是全国荔枝第一大省,面积和产量占“半壁江山”。2021年,广东制定荔枝产业高质量发展三年行动计划,逐步推动荔枝从“小特产”升级为“大产业”,以荔枝产业“小切口”推动农业产业“大变化”。

华南农业大学果园里的荔枝树

产业发展离不开科技支撑。基因组是植物性状形成的“导航图”,解码荔枝基因组,不仅能全面提升对荔枝重要经济性状形成机制的认知,研发相应的育种和栽培调控技术,还能为推动其他无患子科植物如龙眼的相关研究提供重要参考。

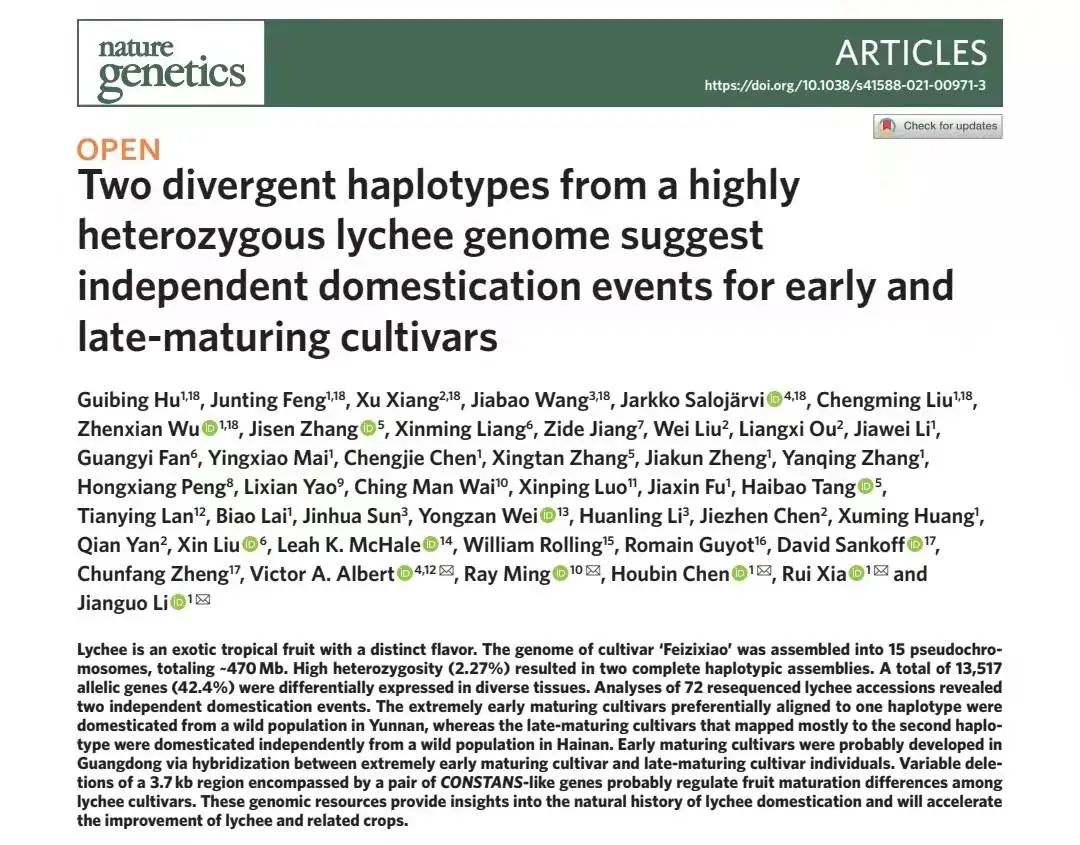

近日,由华南农业大学李建国研究员和胡桂兵教授负责的荔枝基因组项目取得重要进展。华南农业大学亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室牵头,联合广东省农业科学院、中国热带农业科学院、深圳华大基因研究院、新加坡南洋理工大学、美国伊利诺伊大学香槟分校和纽约州立大学布法罗分校等国内外多家单位合作完成的论文“Two divergent haplotypes from a highly heterozygous lychee genome suggest independent domestication events for early and late-maturing cultivars”(高杂合荔枝基因组中两个不同单倍型表明早晚熟栽培品种各自独立驯化),于北京时间2022年1月4日发表于《自然—遗传学》(Nature Genetics)。

通讯作者包括华南农业大学李建国研究员、夏瑞教授和陈厚彬研究员,美国伊利诺伊大学香槟分校Ray Ming教授,纽约州立大学布法罗分校Victor Albert博士。第一作者为华南农业大学胡桂兵教授、冯筠庭博士生、刘成明教授、吴振先教授,广东省农业科学院向旭研究员,新加坡南洋理工大学Jarkko Salojärvi博士和中国热带农业科学院王家保研究员。(文末左下角“阅读原文”可在线阅读论文原文)

论文截图

1月4日上午,学校在红满堂报告厅召开荔枝科研重大成果发布会。广东省科技厅副厅长李旭东、农业农村厅二级巡视员梁友强,我校校长刘雅红,中国科学院院士、华南农业大学亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室主任刘耀光,广东省农科院果树研究所和学校有关学院部处代表、论文主要作者以及来自光明日报、中国教育报、科技日报、中国科学报、南方日报、广东广播电视台等多家媒体的记者出席本次发布会。副校长仇荣亮主持发布会。

发布会现场

破译荔枝基因密码

提出起源驯化假说

这项研究中,科学家们利用二代Illumina、三代PacBio、Hi-C和10XGenomics等最新的基因组测序数据,通过优化基因组组装策略,完成“妃子笑”荔枝基因组假染色体水平的组装,主要含15条假染色体序列,大小470 Mb,杂合度2.27%,组装完整度BUSCO评估96.2%;同时完成基因组编码基因的结构注释,得到31,896个结构基因,注释完整度BUSCO评估94.8%,充分表明所获得的“妃子笑”荔枝基因组质量非常高。荔枝基因密码的破译将为未来荔枝功能基因组研究提供重要的参考。

项目组利用72份荔枝资源重测序数据,鉴定到3.88 M高质量的SNPs位点,提出了荔枝“一个起源中心、两个独立驯化事件”假说。“云南是野生荔枝的起源中心,它沿着西江传播,在海南形成野生荔枝种群的一个主要栖息地;此后,云南和海南野生荔枝分别独立驯化为特早熟和晚熟品种,特早熟品种和晚熟品种再进一步杂交形成早熟与中熟品种。”华南农业大学园艺学院李建国研究员告诉记者,在云南,人工栽培驯化后培育出特早熟荔枝品种;而云南的野生荔枝沿西江流域向东和向南传播,到海南岛后在环境变化影响下发生独立的驯化事件,产生了晚熟性状。

野生荔枝在云南、海南得到驯化,为何广东会成为荔枝生产第一大省?李建国表示,现有的包括“妃子笑”在内的多个荔枝早熟、中熟品种,可能来自于云南、海南的品种在广东等地相遇后杂交而成,它们因基因组高度杂合具有更强的杂种优势,从而形成更好的经济性状。广东气候条件、土壤环境适宜,产生了众多优良的荔枝主栽品种,从而成为我国最重要的荔枝产区。

揭示开花早晚的调控机制

发现成熟期调控目标基因

荔枝鲜果上市主要集中在5至7月,生产中时常出现果品季节性过剩,严重影响了荔枝种植的经济效益。“这一问题出现的根本原因是荔枝中熟品种多,加之两广为中纬度的中熟产区,开花期集中,导致果实成熟期相近,在短时间内集中上市。”国家荔枝龙眼产业技术体系首席科学家、华南农业大学陈厚彬研究员说。

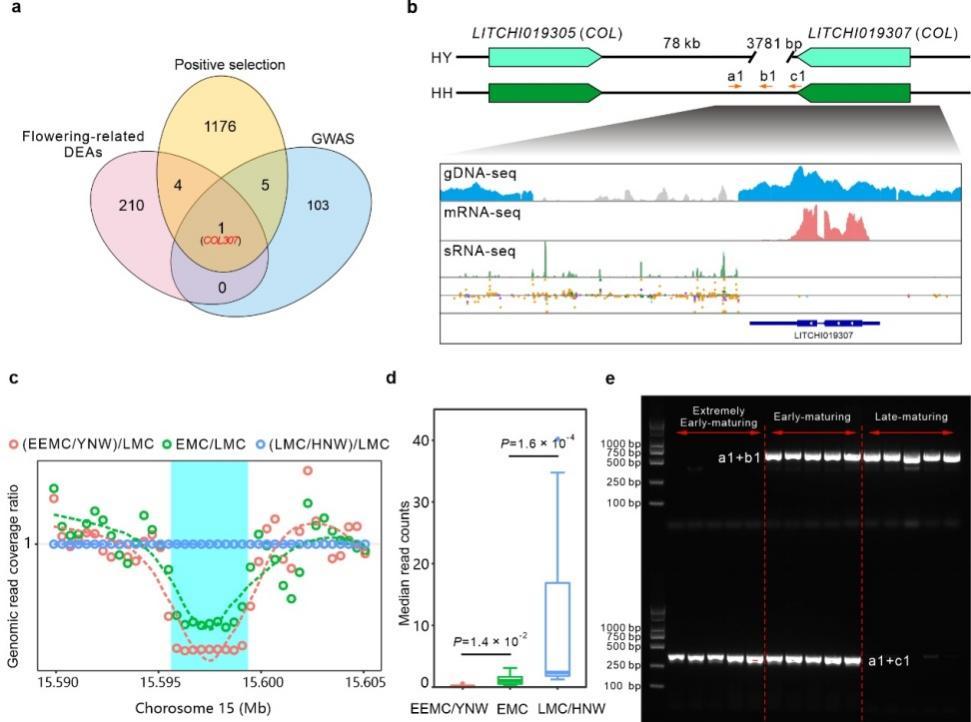

该论文从基因组层面对荔枝开花调控机制进行了系统性研究,发现荔枝中一段特定的DNA序列缺失,可能是导致荔枝不同花期形成的重要因素。这一段DNA片段缺失出现在一对CONTANS-like (COL)基因之间,它可能通过调控这两个COL基因的表达,从而影响荔枝开花时间,因为CO基因是植物开花时间光周期调控通路中的一个关键基因。

“这一段DNA序列缺失与荔枝花期早晚关系紧密。来源于云南的特早熟品种基因组有这个缺失,但来源于海南的晚熟品种中没有。而‘妃子笑’作为特早熟和晚熟的杂交种,则是‘杂合’的缺失,也就是说‘妃子笑’的两条同源染色体中其中一条(来源于特早熟的父本)有这个缺失,而另外一条(来源于晚熟的母本)没有。这也正好与‘妃子笑’的开花期在特早熟和晚熟之间相对应。”华南农业大学园艺学院教授夏瑞说。

COL基因之间的DNA片段缺失

这个DNA序列缺失可以开发为简便的分子标记,用于不同开花期荔枝品种的选育。这对荔枝针对花期和成熟期性状的选育种工作非常有价值,因为荔枝易腐烂、难贮存,选育更多极早或极晚开花的荔枝新品种对延长荔枝上市季节、减少市场季节性销售压力、提升荔枝种植效益非常重要。

三代人的接“荔”传承

“高质量荔枝参考基因组测序工作的完成,标志着荔枝研究将全面进入功能基因组大数据时代,相信未来基于荔枝基因组大数据开展的研究会越来越多,水平会越来越高,对产业的推动作用也会越来越大。”华南农业大学园艺学院院长胡桂兵教授评价道。

华南农业大学在荔枝研究方面具有雄厚的根基。早在1982年,华南农学院(华南农业大学前身)和广东省农业厅牵头成立了“广东省荔枝科技协作组”,时任华南农学院副院长的李沛文教授担任组长;2008年,荔枝纳入50个国家现代农业产业技术体系之一,陈厚彬研究员当选为国家荔枝产业技术体系首席科学家,体系18个岗位科学家中有9位来自华南农业大学;如今,华南农业大学荔枝科技创新团队是一支创新能力强、国际影响力大、年龄结构合理的研发队伍,2019年被评为“神农中华科技奖优秀创新团队”。

华南农学院原副院长李沛文教授

曾担任广东省荔枝科技协作组组长

华南农业大学荔枝团队主要成员合影

经过老中青三代人近四十年的接力攻关,育成了冰荔、观音绿、岭丰糯、井岗红糯、巨美人等新品种19个;在Nature Genetics等植物学和园艺学顶级期刊发表高水平论文300多篇;出版《荔枝学》等专著11本;授权发明专利15件;获得省部级以上奖励16项,其中“果菜采后处理及贮藏保鲜工程技术研究与开发利用”和“荔枝高效生产关键技术创新与应用”分别于2001和2014年获得国家科技进步二等奖;建立了省部级以上科技平台7个。

育成观音绿、岭丰糯、巨美人、冰荔等荔枝新品种19个

出版荔枝专著11本

“荔枝高效生产关键技术创新与应用”与“果蔬采后处理及贮运保鲜工程技术研究与开发利用”项目获

国家科学技术进步奖二等奖

授权发明专利15件

荔枝科研团队重视产学研结合,大多数成员都是农村科技特派员,通过共建荔枝现代农业产业园、成立华南农业大学荔枝研究院、设立荔枝专家工作站等方式,支撑了一批农业龙头企业的发展,服务辐射了广东、福建、广西、海南、云南、四川、重庆等全国荔枝主要产区。此外,团队人员还深入荔枝产区,为一线的农户开展技术培训。据王惠聪教授介绍,团队平均每年组织20余场新品种和新技术现场会,应政府、企业、合作社等邀请开展的技术培训会10余场,年均培训近1500人次。通过培训进行技术交流和示范推广,反响热烈。

荔枝管护技术培训会

“随着一系列荔枝科研成果实现产业化应用,荔枝产业的难题得到了基本解决,荔枝品种结构也得到了改善,荔枝从昂贵的‘富贵果’成为老百姓消费得起的‘大众果’。”陈厚彬说。

“我们目前正与国内外多个研究团队合作,旨在以荔枝基因组研究为基础,对更多原产于我国的具有重要经济性状的无患子科作物开展基因组方面的研究,如龙眼、红毛丹、无患子(皂荚)、倒地铃等,通过更广泛和更全面的比较基因组对比分析,对无患子科作物共性或特异性生物学问题进行探索性研究,”夏瑞补充道,“主要研究方向包括成花诱导、特殊风味和香味形成的次生代谢产物、花果发育调控机制等。”

未来,团队仍将不懈努力

原标题:《Nature Genetics重磅刊发,华农三代人接“荔”破解基因密码和产业难题!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司