- +1

《10次思维旅行》:英国皇家学会公开课精华实录

十场思维问题的终极探索

百年认知自我的科学征途

文:罗宾·因斯

我对宇宙着迷:为什么原子会如此行事?黑洞的视界线发生了什么?是否有多重宇宙?但最让我痴迷的是我们人类这个物种永不满足的好奇心,我好奇为什么我们的大脑具有如此潜力,远远超出为活着而活着的基本需求。

我吃着鸡蛋和水芹三明治,旁边陪同着的是两位杂技演员,一位神经学家和一只乌鸦。

杂技演员和神经学家我是头一次见,但这只乌鸦是老面孔了。它叫布兰恩,它会一边瞪着布莱恩·考克斯(Brian Cox)教授,一边炫耀着闪闪发光的黑色羽毛,就像是在嘲笑布莱恩的头发平平无奇。

当时我们在后台,在索菲·斯科特(Sophie Scott)教授2017年的圣诞讲座中,我是完美的演示实验对象。为科学而“献身”,准备体验如何被科学手段“堵上”嘴巴。

要让我闭嘴可能很难。我絮絮叨叨,紧张地喋喋不休,尤其是在观众面前,表现欲爆棚。

要让我闭嘴可能很难。我絮絮叨叨,紧张地喋喋不休,尤其是在观众面前,表现欲爆棚。几个月前,索菲给我打过电话,问我是否愿意给左脑做一次磁脉冲,暂时阻断负责发声的运动区。在她看来,如果能堵上我的嘴巴,那就证明可以让任何人闭嘴。看都没看健康和安全须知,我就立马报了名。

我当然相信神经学家,但回顾20世纪那些更荒谬、更草率的实验,这种想法可能并不明智。

几周后,我先在实验室里做了一些磁脉冲演练,然后坐在皇家学会演讲厅里,面对400名年轻观众,朗诵了刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)的《炸脖龙》(Jabberwocky)。

读到“gyre and gimble”到“mome raths outgrabe”两句中间的某个地方时,感觉像被低压火花突然击中了头皮,话未出口就一下卡在了喉咙里,如同大脑重启之前出现了短暂故障。

每次演练时,我发现自己都以不同的方式卡壳——有时我能感觉嘴里要说的话正在撤回,有时则像是突然在迷雾中消失,且都发生在一瞬间。每次磁脉冲位置的轻微变化,都会让我的失语体验有所不同。

每次演练时,我发现自己都以不同的方式卡壳——有时我能感觉嘴里要说的话正在撤回,有时则像是突然在迷雾中消失,且都发生在一瞬间。每次磁脉冲位置的轻微变化,都会让我的失语体验有所不同。事后,有人说我应该在实验中表现出一些担忧或害怕,但我对大脑的好奇,对那些可能扰乱大脑的小伎俩的期待,完全打消了我的疑虑。

这次实验是一次引人入胜的观察,让我们了解到大脑到底有多脆弱;同时也是一扇小小的窗户,能让我感同身受地体会到身边中风患者的经历。

人们总说,人脑是已知宇宙中最复杂的东西。

人是有自我意识的生物,能通过沉思进行反省,能体验伴随着意识而产生的焦虑与快乐。人之所以为人,其原因仍不得而知,这也是情理之中的事。

作为一个物种,要想生存下去,我们必须想办法更好地了解自己,理解我们的决策过程,理解我们的内心意志,理解我们的大脑和思想的运作原理。

作为一个物种,要想生存下去,我们必须想办法更好地了解自己,理解我们的决策过程,理解我们的内心意志,理解我们的大脑和思想的运作原理。20世纪充斥着雄心勃勃的实验,旨在解决个体认知之谜,但这些实验往往会使患者病情恶化,或死亡。

随着我们越来越了解大脑内部硬件,我们对“人之所以为人”的原因理解得就更加清晰透彻……了吗?

当然不是,神经学家之间有很多激烈的争论,在这些激辩中,一些想法化为火焰,照亮了我们,另一些则化为了灰烬,随风消散。

所以,这本书存在的意义就是:阐明我们如何一步步加深对自身的理解,审慎地探究我们的大脑和思想的过程。

如果某位圣诞节购物者在12月某天走到伦敦梅菲尔街区繁华街道的背后,很可能会撞见一种与众不同的节日筹备。位于阿尔伯马尔街21号的英国皇家学会大楼的雄伟柱子被巨大的绿色广播卡车挡住了一部分,摄影师们拖着工具包和电线,紧锣密鼓地筹备着。一队年轻人可能正等待入场,赶巧还能瞥见一两只珍禽异兽。

如果某位圣诞节购物者在12月某天走到伦敦梅菲尔街区繁华街道的背后,很可能会撞见一种与众不同的节日筹备。位于阿尔伯马尔街21号的英国皇家学会大楼的雄伟柱子被巨大的绿色广播卡车挡住了一部分,摄影师们拖着工具包和电线,紧锣密鼓地筹备着。一队年轻人可能正等待入场,赶巧还能瞥见一两只珍禽异兽。这些准备工作已经在这里进行了将近200年(除了曾在第二次世界大战期间短暂中止)。

圣诞讲座来自迈克尔·法拉第(Michael Faraday)在1825年提出的构想,那时候科学教育在学校中普遍缺位。直到今天,每年圣诞讲座都会邀请一位杰出的科学家,带着激励和鼓舞聪慧小观众的使命(许多演讲者孩提时代也曾是观众席上的一员,后来投身于科学领域)走上舞台。

系列讲座都有各种演示,引发不同程度的轰动,邀请各种神秘嘉宾,自1966年开始在电视上播出,现在也可以在网上观看。

系列讲座都有各种演示,引发不同程度的轰动,邀请各种神秘嘉宾,自1966年开始在电视上播出,现在也可以在网上观看。尽管圣诞讲座历史悠久,人类思维的主题却是近期才开始出现的。因为脑科学是相对年轻的学科。

思维是一个模糊的概念,不仅仅包括大脑本身的机制,还包括我们对周围世界的感知、我们的思想和感觉、智力、个性,以及我们的自我意识等。

我们在本书中似乎都是从远离大脑的地方启程,直到最后,才抵达大脑这一终点。

还有些旅程从大脑内部开始,但更偏离大脑,例如探究我们的思维能否与机器融合。或者转向人类作为社会群体的互动,发现人类思维的独特之处。

本书重新审视了当时一些最有趣的科学话题和相关叙述,这些话题和叙述最终塑造了我们对大脑的理解。

本书重新审视了当时一些最有趣的科学话题和相关叙述,这些话题和叙述最终塑造了我们对大脑的理解。本书还回答了一些宏观问题。例如,作为一个人意味着什么?大脑如何给予我们存在感?我们能相信自己的经历吗?大脑出问题时会怎样,以及如何利用这些知识来帮助那些神经有问题的人。

在那些最优秀、最睿智的科学家的指导下,年轻观众往往对我们的脑袋——这个极其复杂且适应性极强的器官产生新的好奇心,因为正是大脑这一器官成就了我们自身。

现在我要静音了,免得再来点磁脉冲堵上我的嘴。

推荐阅读:

推荐阅读:

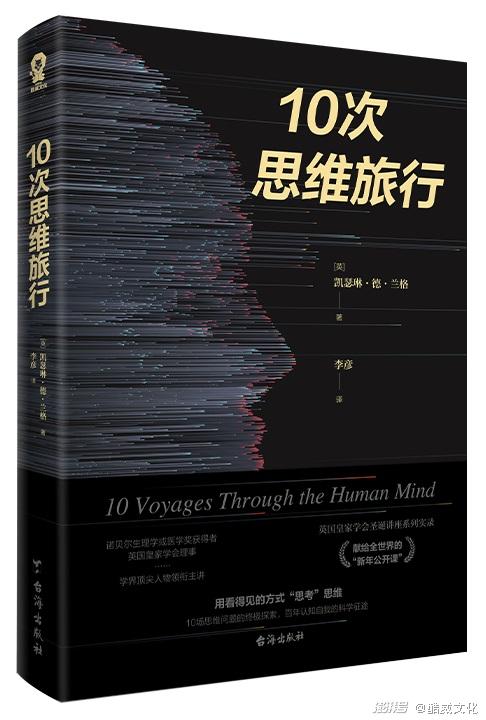

《10次思维旅行》

作者:[英] 凯瑟琳·德·兰格

编辑推荐:

★顶级科学盛宴——英国皇家学会公开课精华。

英国皇家学会公开课(圣诞讲座)1825年由迈克尔·法拉第发起。主要面向青少年、儿童及科普爱好者,邀请科学界顶尖人物,用各种幽默讲解、有趣道具来展示各类前沿科学。后成为科学界科普年度传统盛典,也为科普开辟了一条令人兴奋的新路。成为当下全球各类科普节目的范本。

本书专门收录了以思维为主题的系列讲座内容,主讲人包括:诺奖得主阿奇博尔德·维维安·希尔,英国皇家学会理事、神经学研究翘楚苏珊·格林菲尔德,世界著名“赛博格”、人工智能先驱凯文·沃维克等顶级科学家们。高度还原现场,再现圣诞讲座盛况及精华。

★心理学、神经学、生物学——用看得见的方式“思考”思维。

我们的思维到底来自何处?它是如何影响我们的人生和世界的?从1926年到2017年;从生物学、神经学到心理学;从感官追踪、大脑盲点到人机交流,从错觉无处不在、测谎到我们是谁……10场思维主题讲座,百种科学实验,跨越百年的研究历程,带你进入大脑深处,铺开隐秘又复杂的思维地图,用看得见的方式重走“思维”的来龙去脉。揭秘与你的大脑、自我、思想、未来息息相关的各种终极问题。

本书还补充了主讲人信件、手记等幕后资料,在展现顶尖学者们丰硕的研究成果,寓教于乐的科普精神的同时,也出人意料的展现了他们风趣幽默、极具反差萌的凡人一面。

内容简介:

思维是什么?思维对我们来说意味着什么?

思维是“人之所以为人”这一概念的最关键一环。它决定了我们是谁!我们将成为怎样的人!

对思维问题的思考和探索,几乎贯穿人类史的分分秒秒。但即便如此,现在我们依然不了解它,仅仅知道它来自大脑,它如何运作以及为何运作,仍都是谜。

本书为英国皇家学会“圣诞讲座”科普合集,汇聚众多顶尖学者,以人类思维和大脑运行方式为主题,借由一个个妙趣横生的实验,通过10场浓缩百年研究精华的讲座,将生物学、神经学、心理学等各领域前沿研究成果一一呈现。让我们得以“看懂”隐秘又复杂的思维世界!“看懂”自己!

作者简介:

[英]凯瑟琳•德•兰格:科学记者、编辑、多媒体制作人。专注于生理学、遗传学、神经学和心理学。为多家自然科学杂志编辑。作品曾在《自然》《卫报》《华盛顿邮报》《新科学家》等知名媒体上发表。曾参与许多电视、广播节目和纪录片的制作,包括著名的英国皇家学会圣诞讲座,以及BBC纪录片《亲爱的霍金教授》等。

译者简介:

李彦:厦门大学英汉对比与口笔译硕士、上海外国语大学翻译学博士、副教授、硕士生导师。通过人事部翻译专业资格一级笔译,曾获韩素音国际翻译大赛二等奖和优秀奖。已在国内出版《风格的要素》《脑力修炼手册》《城市与文化经济学》,在国外出版《新供给侧经济学》(New Supply Side Economics)等多部译著。

精彩点评:

自1825年以来,由迈克尔·法拉第发起的圣诞讲座,为向年轻人展示前沿科学成果开辟了一条饶有趣味的新途径。

——英国皇家学会

如果自我是我们思维和行为的总和,那么难以否认的事实就是它们都依赖于大脑。实际上,我们就是我们的大脑,或者至少大脑是决定我们是谁的关键部分。

——英国认知心理学家 布鲁斯·胡德

思维是什么?思维是如何产生的?这两个问题或许可以归结为同一个问题。如果某人声称他能回答这一问题,那我应该期待他展示给我什么呢?一只会表演的老鼠?一幅大脑扫描图?或者一个公式?即便是极富猜想性和远见性的情形,也都无法抓住思维的本质,或者说其精髓——主观性。

——英国皇家学会理事、神经学家 苏珊·格林菲尔德

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司