- +1

带娃“自鸡”阅读,怎么做精读和批注才有效?

原创 小米粥~ 小花生网

之前,我们和大家分享过一套国外学校教的阅读技巧“Text Marking”,专门教孩子们“做精读,划重点”,可谓是一套提高阅读能力的“秘籍”,在英语阅读考试中更是提分“利器”!

Text Marking 是一项值得学习的“积极阅读策略”(Active Reading Strategy),目的是让学生在阅读中积极思考,梳理文章逻辑,理解文章含义(think critically) ;实际阅读中,Text Marking 体现在三个步骤:

1、阅读文本

2、给段落做数字标记

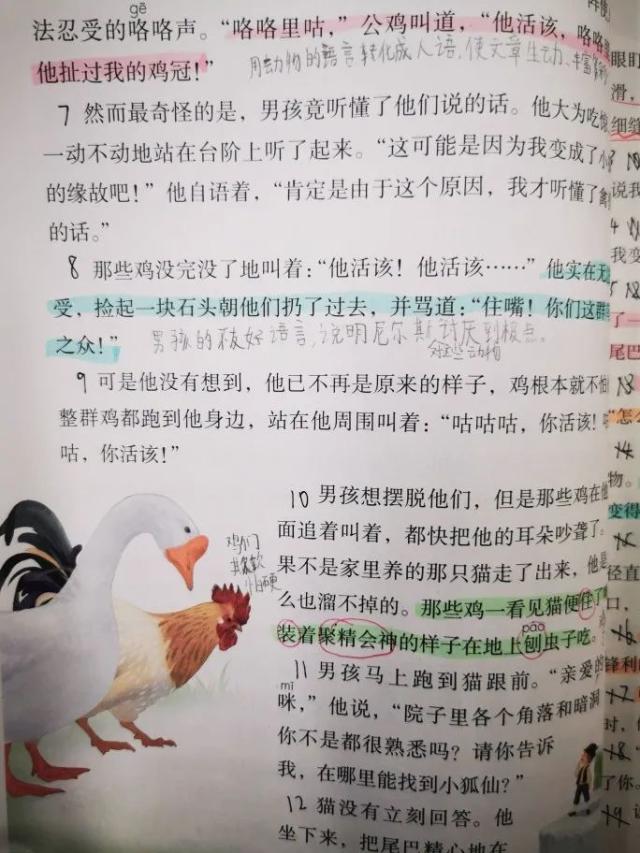

3、给重点概念、词汇画圈儿

4、把和阅读目标有关的词句做下划线标

其实在我们国内,关于如何教孩子精读和做批注,教育研究者们也探索出了一些成体系、有效果的方法!咱们“卧虎藏龙”的小花生社区里,就有这样一位“整本书精读教学”领域的专业人士

今天就请她来给大家分享,带娃做语文“精读和批注”的经验。

花友 @小米粥~ 是一位语文教师,执教十几年了。她之前教初中语文,后来为了家中俩娃可以到好学区,主动调动进小学。

之前她结合自己执教和带自家娃学语文的经验,为我们分享过带 和 ,都被许多花友收藏为“语文鸡娃宝典”。

现在她来到小学已经四年多,从初中“整本书阅读”教学,到探索小学“整本书阅读”课程化,又梳理了一些思考、收获和新的idea,想继续结合自己“实战”的具体案例,分享给大家:

我们说的精读批注,批什么、怎么批?和 哪些阅读活动可以用来在家鸡娃精读?

本文由花友 @小米粥~ 发布于小花生写作计划

------ 以下是正文 ------

我为什么会带孩子做整本书阅读的精读和批注呢?

我是中文和教育双学士、应用心理学硕士,虽然这些看起来跟“整本书阅读”没有太大关系,但过往所学影响的是我的思维方式、研究方法。

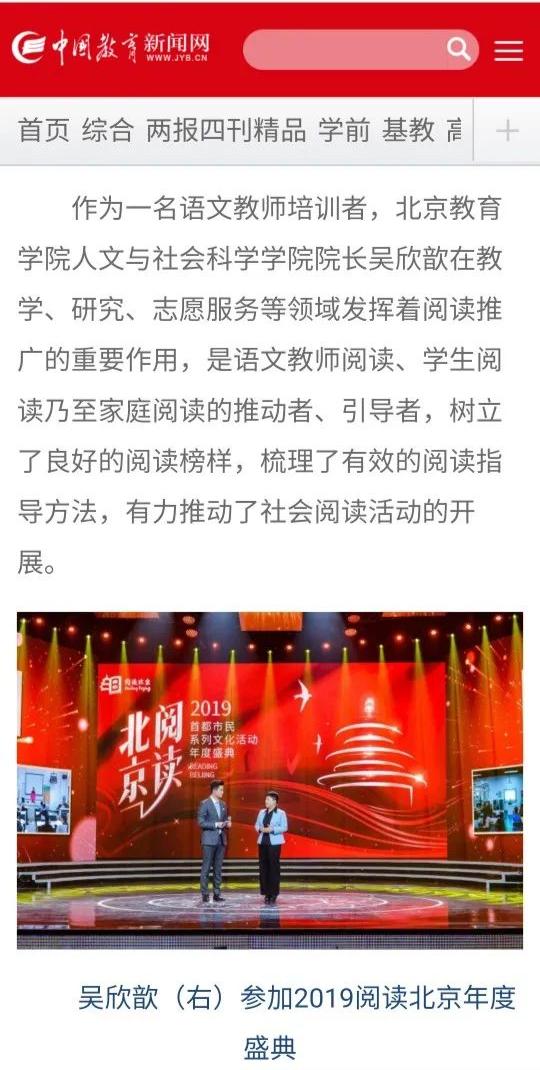

真的做“整本书阅读”,起源于我的老师吴欣歆教授的带领。

吴老师是国内语文届大咖,更是中国第三代语文人的代表,吴老师做“整本书阅读”的促进已经差不多八九年。

我跟随吴老师做整本书阅读课程化研究已经5年多,从初中带学生精读《呼兰河传》开始,这七年,带孩子们读了《呼兰河传》《骆驼祥子》《水浒传》《魔戒》《苏东坡传》等数十本名篇名作,撰写的案例编入《书册阅读教学现场》和《小学整本书阅读指导》。

在校教学:我带学生走出误区,学会整本书阅读和批注

去年带完小四班,学校直接把我留在六年级,再带一个六年级班,这几个月真是“有苦难言”“诸多不快”。

现在已经来到了六年级下册第二单元,虽然我整合了整个单元,给老师们设计了整本书阅读策略指导课,但是老师们对“不教作品作者,不教标准答案”似乎有些恐慌。

具体情况就不说了,就以我现在教这个班来讲一讲,突破自己的认知壁垒,有多么难吧!

“整本书阅读”,如何精读?

精读≠划好词好句!

本单元,我们以三篇课文为例子,教学生精读策略,于是最近主题就是:读书,读整本书。

课上,我留时间给学生自由阅读。

有的孩子读得津津有味,有的孩子阅读得很勉强,有的孩子读几分钟注意力就坚持不住了。我在行间溜达,关注学生的阅读状态。提醒走神的孩子需要专注于文字,不打扰津津有味读的孩子。但是,对于读的勉强的孩子,我给予了较多的关注。

关注后,我发现:有的孩子很认真地用笔一边读一边划好词好句,划着划着就意兴阑珊了。

这反应了孩子们的思维壁垒,其实这又何尝不是以前老师留下的“认真”的痕迹?孩子们认为:老师说整本书精读,就是要一字一句认认真真读,划好词好句。可是,这是在用读短小课文所用的方式读整本书,能不意兴阑珊吗?

读得津津有味的孩子专注于情节,跟着鲁滨逊一起冒险,不亦乐乎。专注好词好句的孩子,划着划着就“只见树木不见森林”。

于是,我给孩子们讲:

整本书精读不是必须要划好词好句,这不是我们阅读整本书的目的。

这一遍,我们用主情节故事书,小情节折线图的形式梳理情节,大家不必纠结在语言,沉浸到情节中。

后面《骑鹅旅行记》和《汤姆索亚历险记》,我们会教大家体会人物的成长以及多角度分析人物,到时候我们会再回来关注《鲁滨逊漂流记》的人物形象。

园地以及老师给大家补充的材料,会引导大家品析语言,到时候我们会再回到语言。

所以,整本书精读是会多次走近文本,有精读有跳读,有捕捉闪回(重复出现)。

我讲完了,孩子们才恍然大悟,原来整本书精读不是一笔一划划好词好句啊。

批注,批注什么?怎么批注?

抓关键词,有理有据;不忘初心,关注主线。

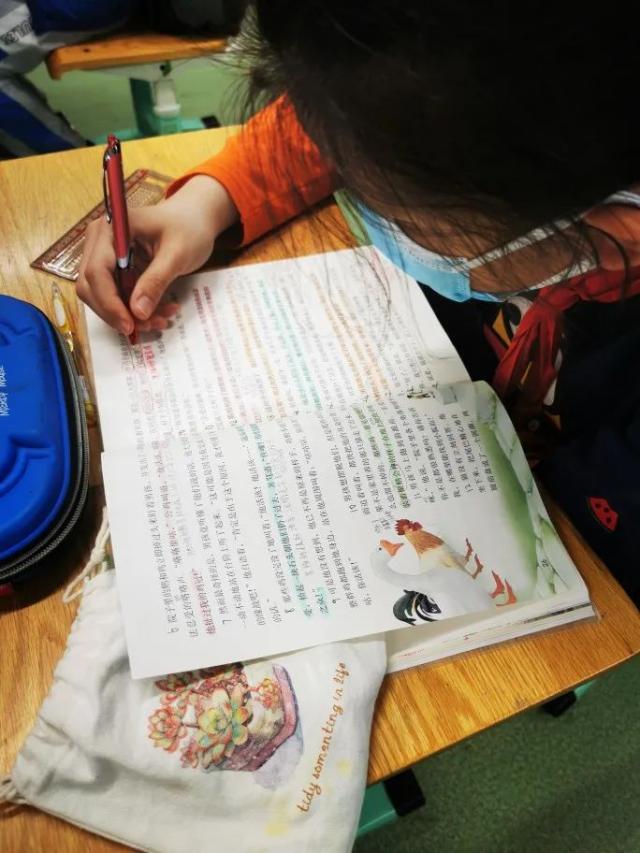

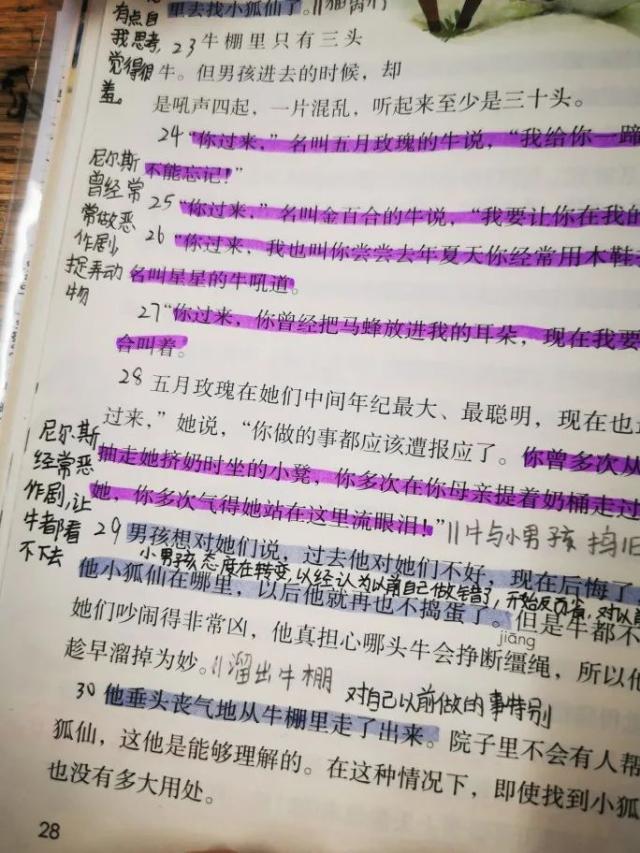

学习《尼尔斯骑鹅旅行记》,需要学生在预习过程中自己批注,有了自己的思考后再到课堂上交流提升。

可是,检查预习的效果非常不理想。

上学期,从《草原》开始,我教给学生们抓住关键词,有理有据批注,而不是空泛发感慨。

隔了一个寒假,再来批注,我发现孩子们的批注出现了新问题:逮着词就批注,看似认真,却缺乏主线。

这次,我讲了批注的第二条:不忘初心。我们批注,到底在批注什么?我们需要有一条所关注的主线,而不是平均用力。

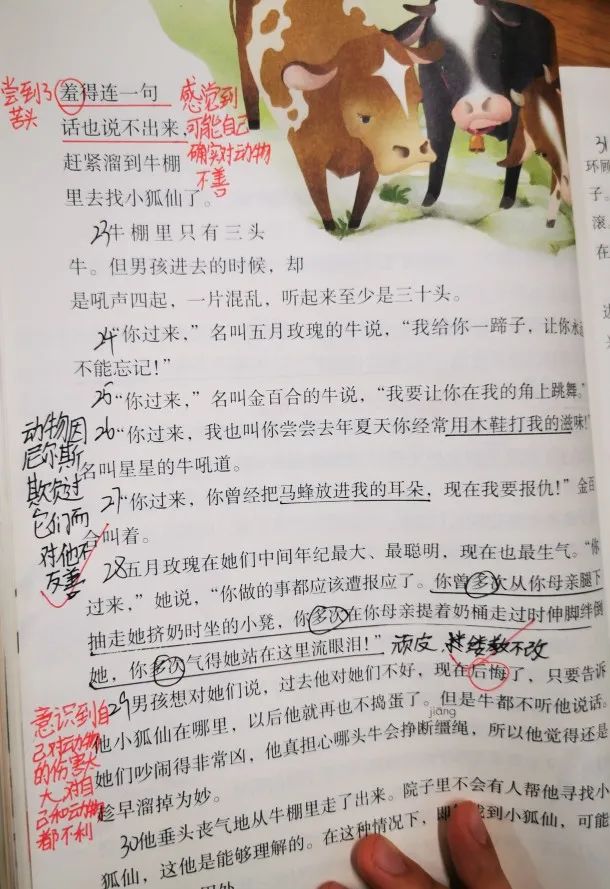

在《骑鹅旅行记》这篇节选课文中,学生批注的关注点应该是尼尔斯的语言、动作、心理,动物对变小了的尼尔斯的反应。

在这个关注点下,野雁的自由,家鹅的跃跃欲试,老母鹅的劝说就不那么重要,需要“忽视”。

在不断地提醒下,孩子们开始重新批注,聚焦尼尔斯,排除其他干扰。

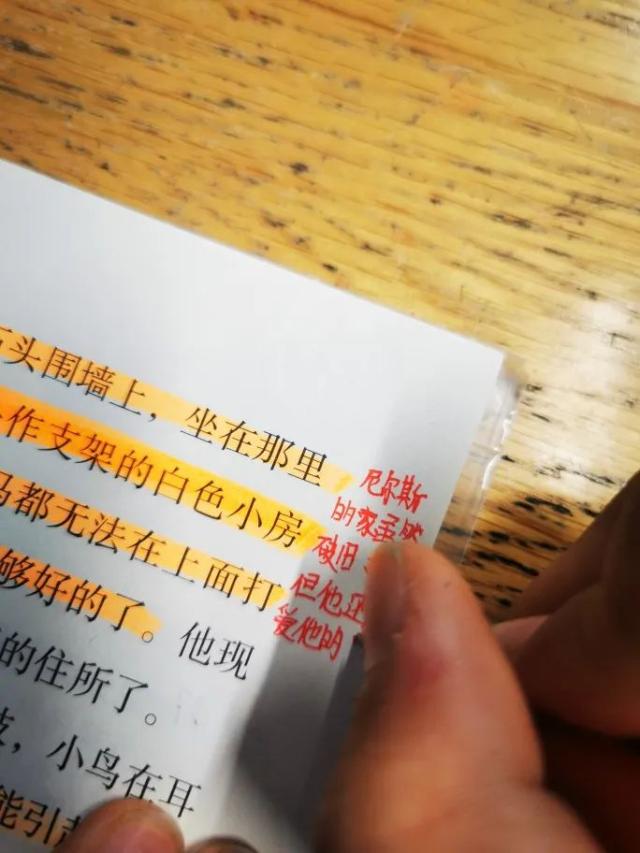

这条批注已经关注到“尼尔斯对家的爱”,这是尼尔斯骑鹅的心里基调,也是反思成长后的尼尔斯对家庭的审视。

这条批注关注了从猫的反应中,我们可以看出尼尔斯以前的形象。

这页批注,孩子已经关注到“尼尔斯的转变”。

这页还记录了大家的批注,以及带给他的思考。

这页中间的铅笔批注是孩子预习的批注,她只关注到了“尼尔斯对动物讨厌到极点”,而没有通过这个反应回观尼尔斯的形象。

这条红笔批注是孩子第二次的批注,孩子已经意识到尼尔斯的转变,更加关注了细节。

当然,长路漫漫,不能用中途接的班跟我的小四班比较。在这间教室继续耕耘吧!不过,下回,如果可以选,我一定不直接带六年级,我要从三四年级开始教,让孩子们更早培养起整本书阅读的能力。

在家鸡娃:带学生读的,也带儿子来一遍!

终于到了第二部分,这次,是带儿子批注,太开心啦!俗话说“肥水不流外人田”,教了别的孩子,却不教自己儿子,岂不是亏了~

回到家带娃做精读批注,我也有两点“可操作性强”的小心得想和大家分享。

五年级,名家名篇多了起来,面对名家名篇,窃以为不需要太多设计,就是带孩子们扎入文字的海洋,朗读、吟咏、品味、书写。文字的魅力足以吸引学生。

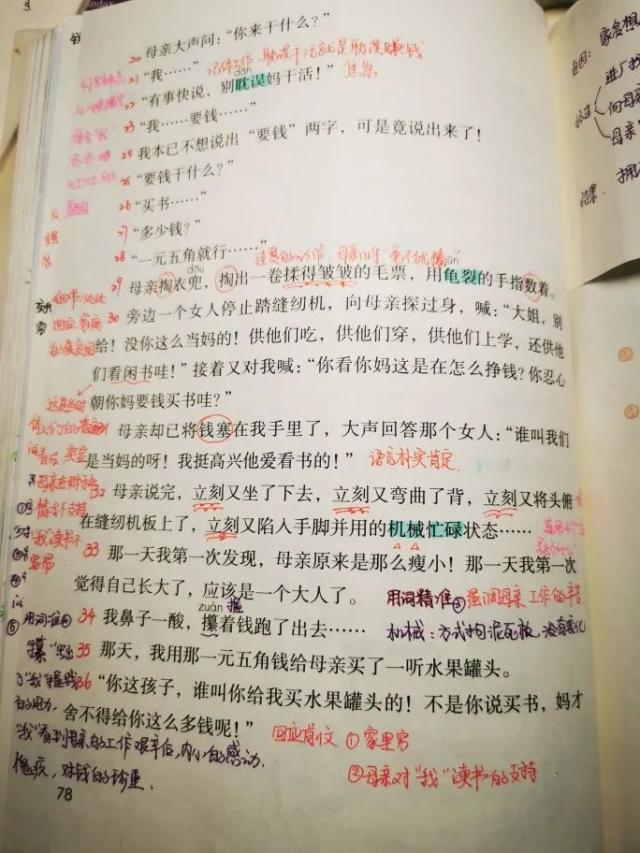

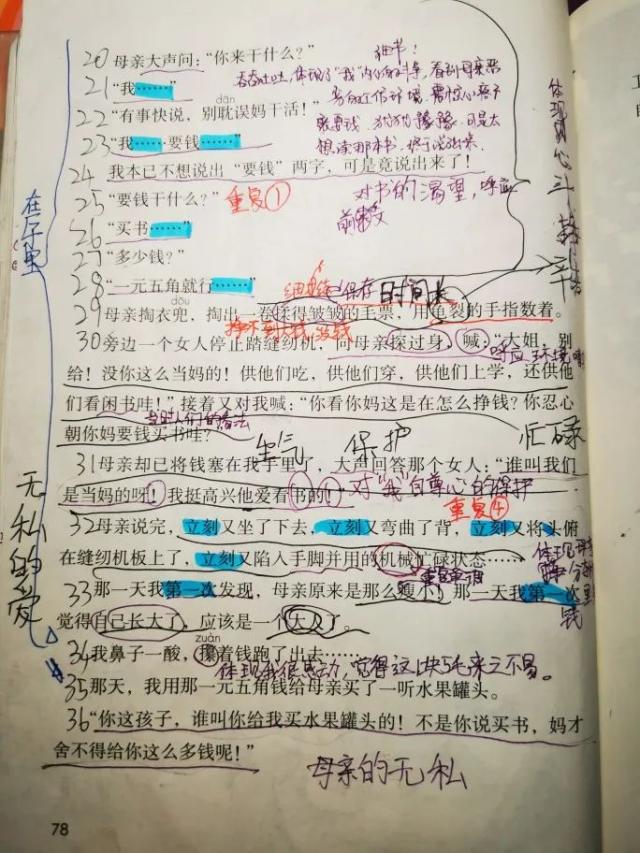

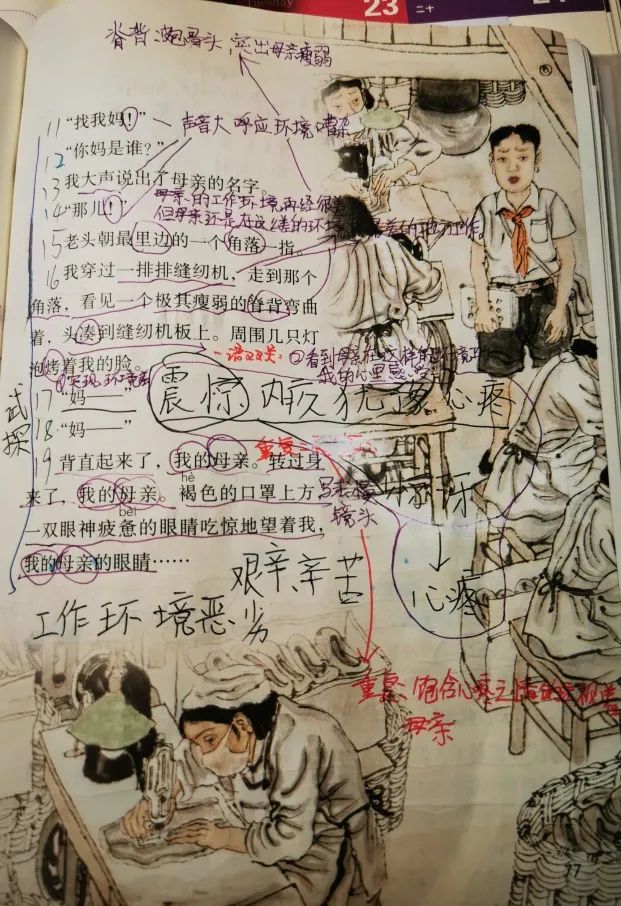

这次,我讲《慈母情深》就是这样带学生一句一句读、品、批,本来以为可能会课堂枯燥,学生只是自己记录。没想到,学生们出奇地兴奋,举手发表意见、朗读的人越来越多。孩子下课还要跟我交流批注,说:老师,我觉得这里还可以读出……我简直不要太开心~(照片忘了拍以后再发)

我发现,原来沉入文字的海洋,梁晓声的文字就足以吸引学生。

可见,我们不能怕带着学生一段一段读,一句一句批注。

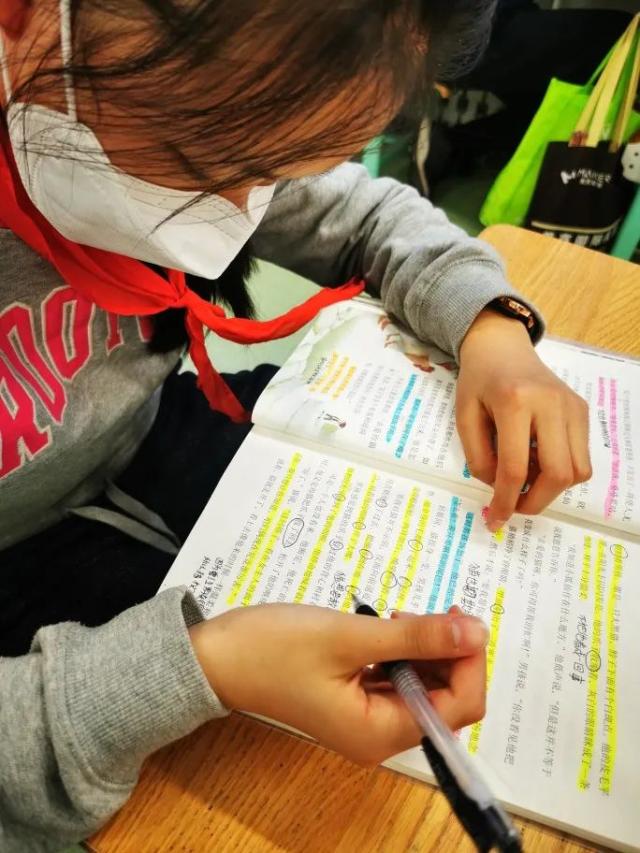

周末,我决定把上课带学生读的也带儿子来一遍。

我们一句一句读,一句一句品味,原来我家钢铁直男也能从文字中读出很多东西,甚至多次惊艳了我。

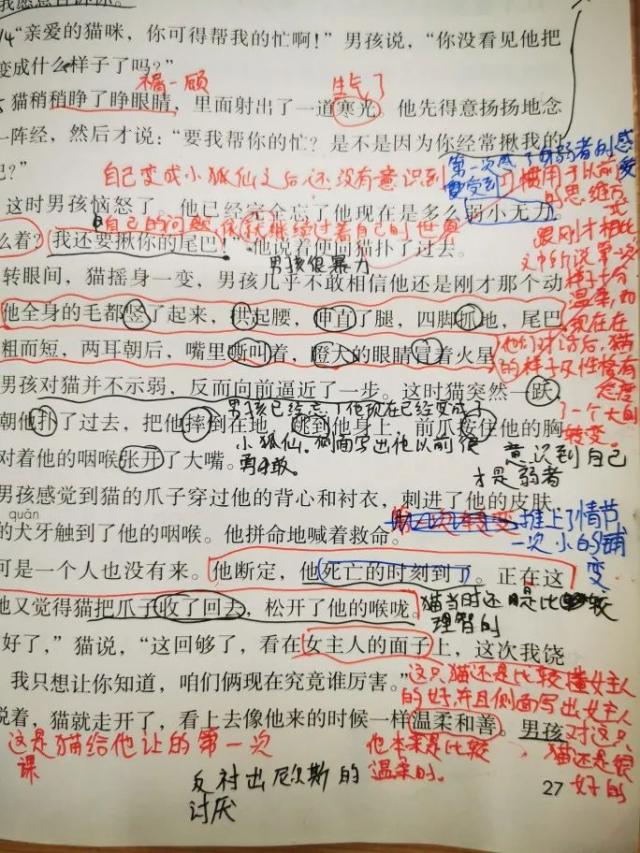

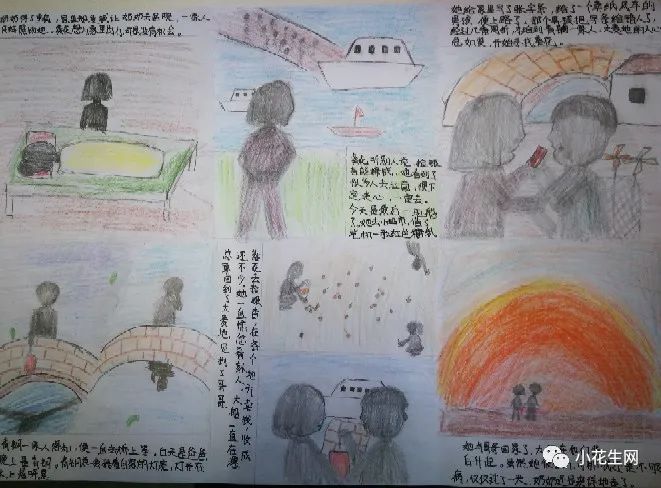

用“成熟阅读者”的身份做批注,给孩子“打个样儿”

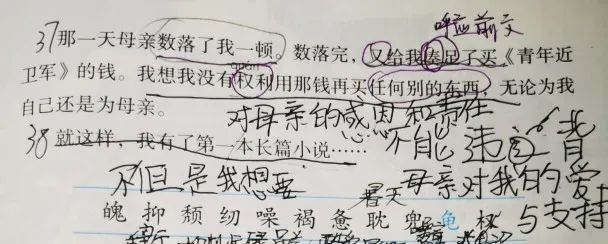

平时除了备课外,我还会素读文章,用成熟阅读者的身份,给学生做个例子。课上,我就是把我的书放到实物投影上,带着学生批注。

我的备课书

文中有一处“……”用的特别好,为什么好?小朋友说:“因为‘……’写出了‘我’内心的斗战”。小朋友还联想最近在读的《西游记》说:“妈妈,你知道为什么孙悟空叫‘斗战胜佛’而不是‘战斗胜佛’吗?因为“斗战”强调内心的斗争纠结和成长。”

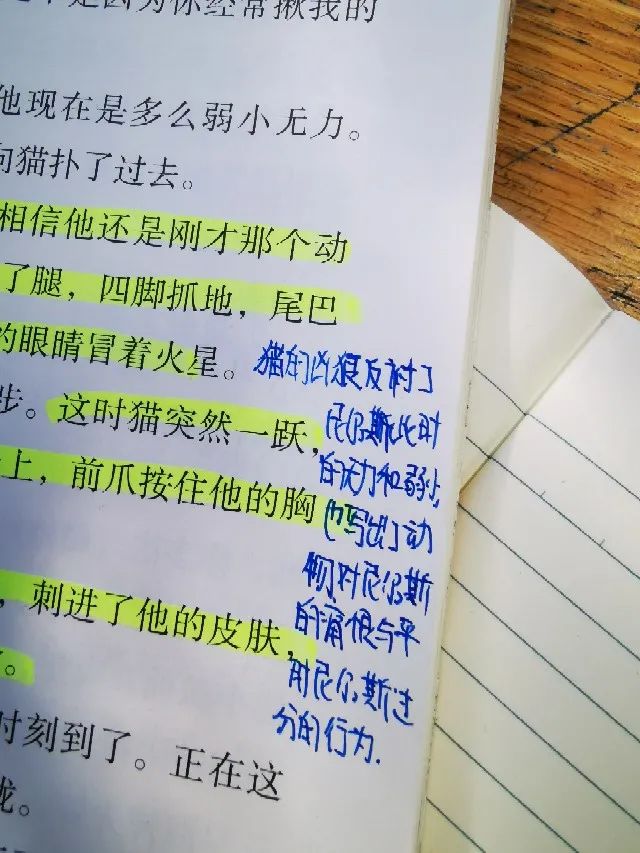

我觉得小朋友说的对,但是有点“宽泛”,于是我在他的书上也写了例子(下图顶部紫色小字部分),希望给娃打个样儿。

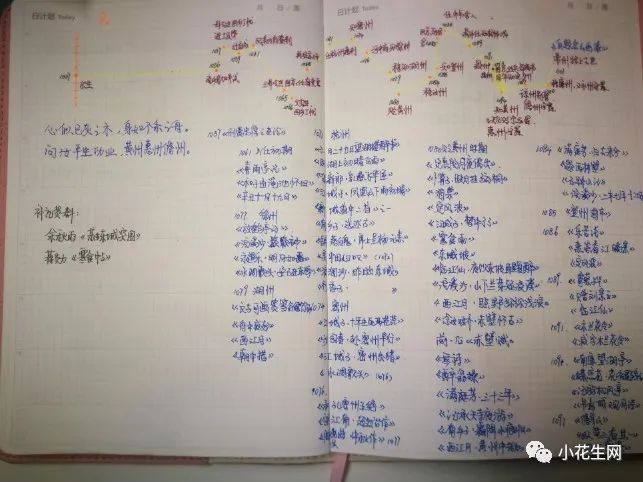

批注使用多色笔,孩子进步更清晰

预习、课堂笔记和在家重读的批注,我们用了不同颜色的笔来写,可以更清晰地看到孩子在每一遍阅读中的思考和进步。

小朋友的书虽然乱,但是能看出他从“划句子”到“品词语”的进步。

预习时,让他批注,他就划句子,大波浪线,也不批注为什么划线,可能稍微有点感觉就划。

大黑线是预习所划,蓝笔是语文课笔记,紫色笔是这次我们又读时他的批注。

上图这一段小朋友一读就说“妈妈,这是慢镜头”。但是,为什么用慢镜头?小朋友却没有深入思考。

我朗读,带他品味,这组慢镜头与后面反复强调“立刻”可以对读,“妈妈”一定不会是慢动作的。那么为什么有快有慢呢?这其实是“心理速度”,也就是我们对时间快慢长短的感知也与心情有关。

“我”像慢镜头注视妈妈的东西,满心都是震撼,心疼,愧疚,这种情感包裹“我”,所以饱含深情的注视下,母亲的每个动作都看得特别清楚,又揉入了很多情,自然慢。

在慢慢引导下,小朋友又体会到文字背后更深层次的情感,并用红色笔补充了妈妈引导后做出的批注。

这页照片实在不忍卒读,课堂笔记太乱了。凑合着吧!小朋友至今未实现“书写自由”,提笔忘字比较严重,写字大小不一,实在是……

哪些阅读活动在家也可以用?

在家庭教育中,我们作为父母,其实也是扮演了亦师亦友的角色。既然要在家做孩子的“小老师”,除了做精读和批注,许多课堂中使用的阅读活动,也可以用来在家鸡娃和指导娃自学。

和很多鸡自家娃的爸妈相比,语文老师的职业,让我有机会积累更多宝贵的“鸡娃实战”经验。

这里举几个阅读不同类型书的具体例子:

1)小说类阅读,有趣的阅读活动有什么?

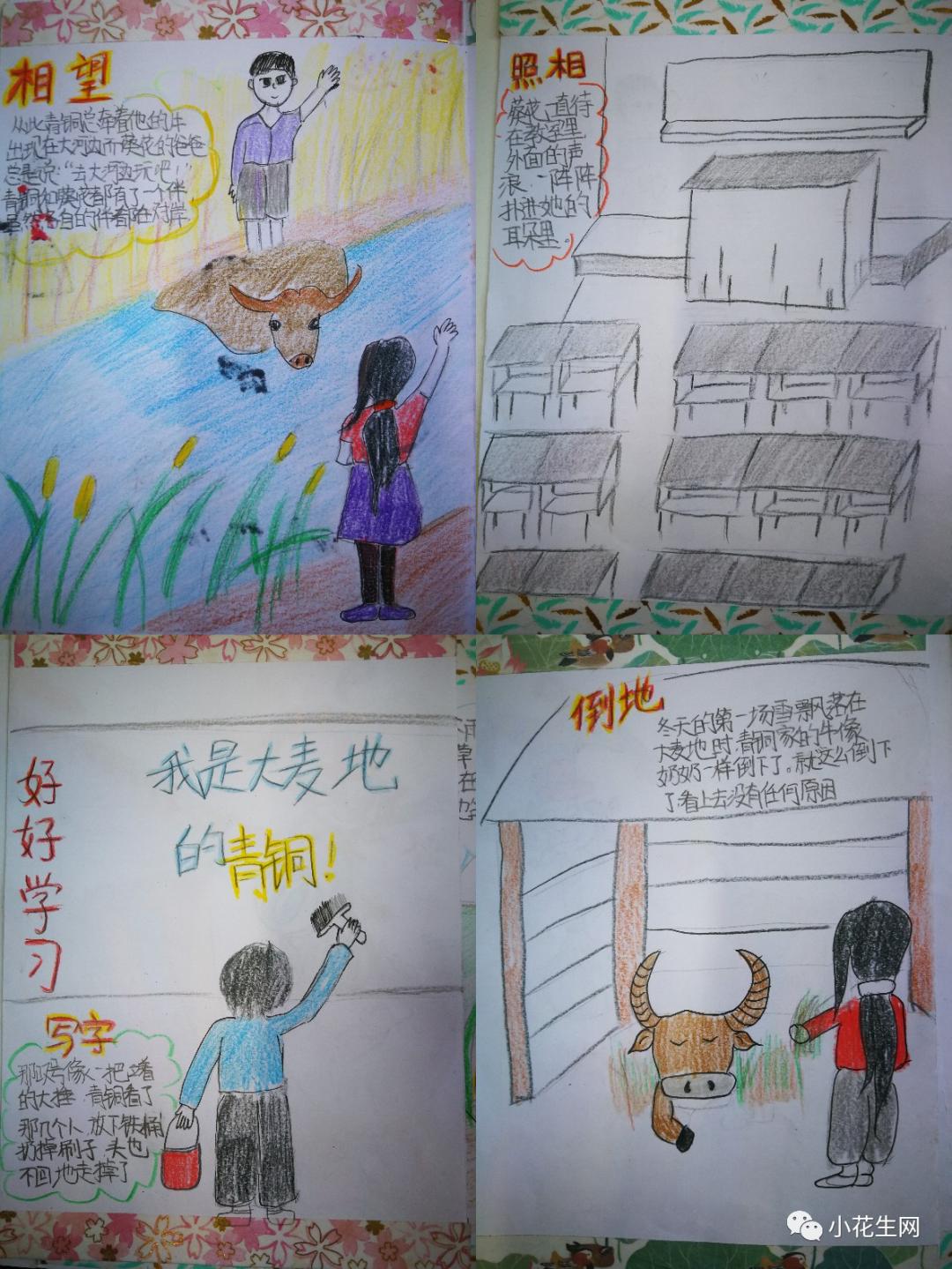

以《青铜葵花》为例,这本书需要关注两条线索:青铜和葵花的相遇、相识、相知和离散、嘎鱼的成长和转变。

抓住主线后,思考这本书还可以有哪些学习价值?

仔细思考过后,我们发现:《青铜葵花》除了叙事主线外,还有诗意的语言(环境描写)和美好的人性(主旨是歌颂真善美)。

由此,我们就可以设计几个阅读活动:

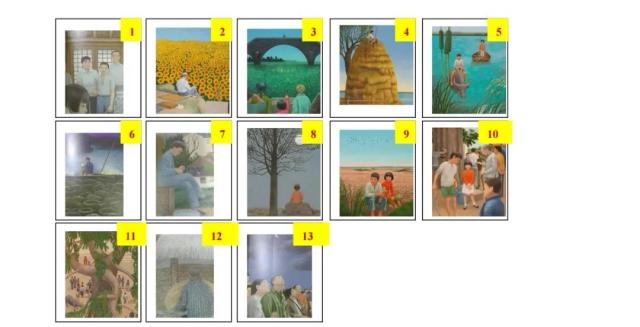

活动一:插图排序

将书中的插图扫描打乱顺序,让孩子们根据第一次初读印象排序。这是考察孩子们整体把握情节的能力。

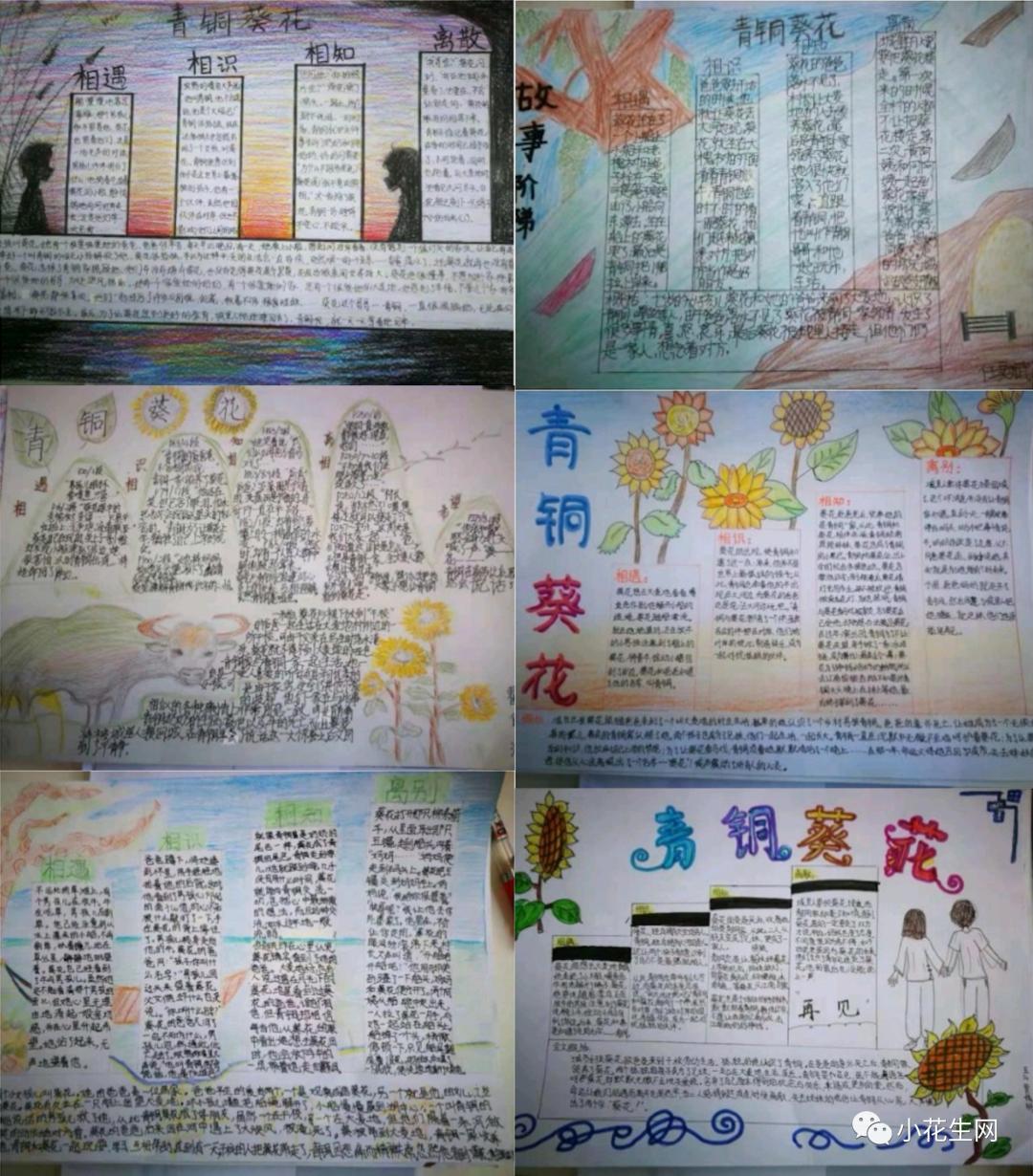

活动二:故事阶梯

这个活动不仅要熟悉情节,还需要根据情节概括事件,对表达的要求更高。

故事阶梯按照:相遇、相识、相知、离散四个板块概括,鼓励小朋友从文本中精确摘抄,整个故事阶梯版面设计自由,孩子们可以自由设计。

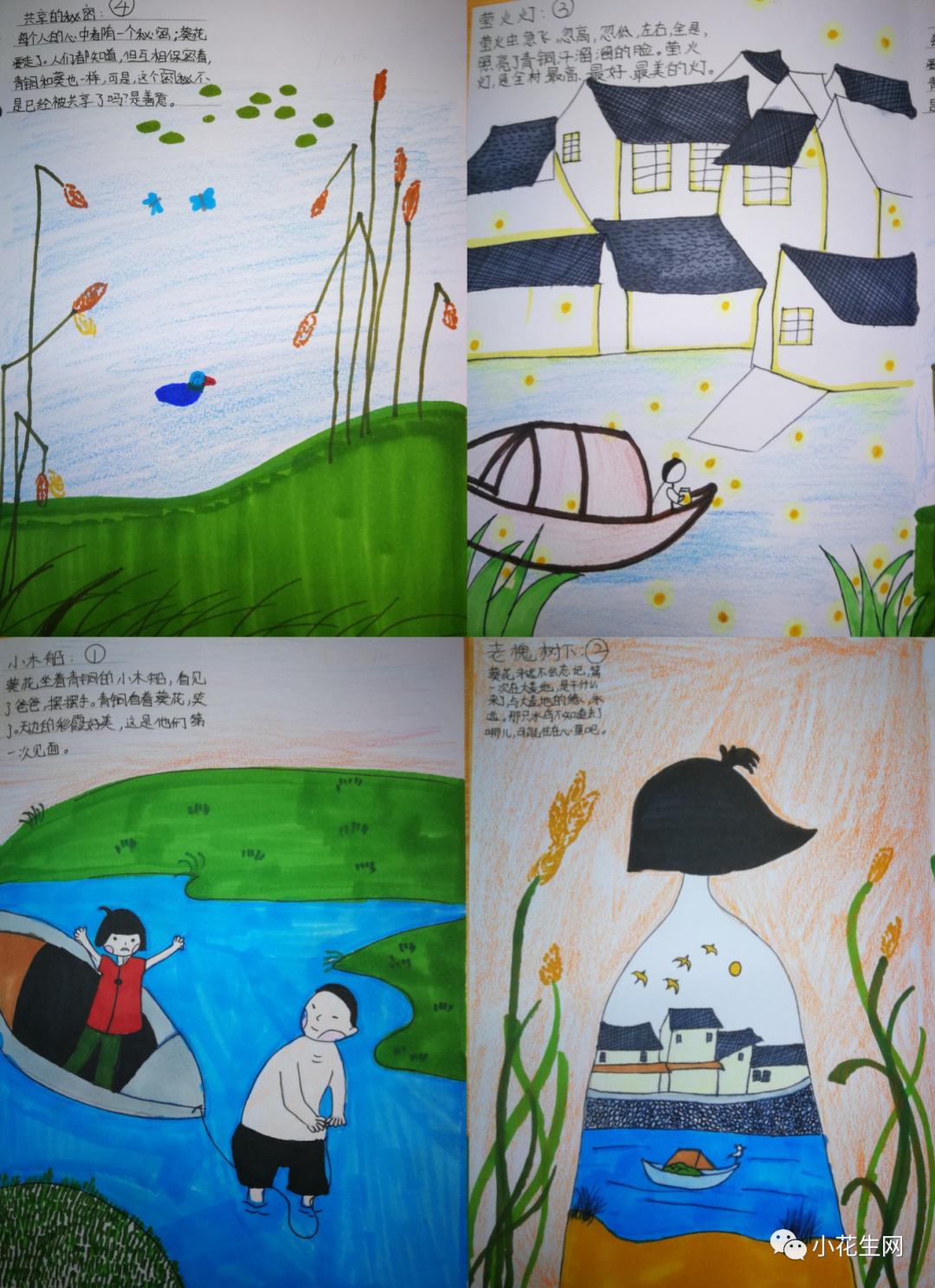

活动三:绘制连环画

如果将这本书绘制成连环画,孩子会选择哪些情节?如何简要概括情节?如何将文字图像化?

这个活动比前两个活动更难,小朋友如果想要完成这个任务,需要通篇阅读后,挑选出自己最感兴趣的重点篇章反复精读。然后,小朋友们才能将重点情节图像化出来,并且搭配恰当且语言精简的连环画文字。

这个学生的连环画作品可以看出她感兴趣的是青铜葵花两人的情感发展。

这个学生显然关注的是她最喜欢的情节。

这个学生关注的是葵花反哺青铜一家的情节。

这个活动在课堂中最受小朋友欢迎,因为这是孩子们将“书”读出“我”的个性。

活动四:嘎鱼回忆录

这是终极挑战,因为嘎鱼的改变属于比较“暗”的线索,完成这个活动,需要仔细阅读所有“嘎鱼”相关的内容,然后站在嘎鱼的角度上思考,嘎鱼是怎样想的?他为什么发生了转变?(ps:这属于读写结合,帮助孩子建构捕捉闪回的阅读策略)

2)历史类书,怎么读才好玩,才能提升能力?

例如:有好多小朋友喜欢读《明朝那些事儿》。

这本书,我没有带孩子读过,不过我给学生们提过阅读建议。

历史书,要想读清楚,有几个活动可以考虑:

活动一:梳理历史时间轴

活动二:明朝大事儿“top10”

阅读第一遍后,需要精读自己感兴趣的事件,整理概括出“大事记”。如果能够简单梳理来龙去脉,就太棒了!

活动三:如果我是“他”

明朝有哪个人物最令你心驰神往?如果你是他,面对他的处境,你会怎样“为人处事”?

终极挑战:试着阅读《万历十五年》

从历史科普入手,再到历史学术著作阅读,试着体会黄仁宇如何“弱水三千只取一瓢饮”?

3)人物传记类阅读重点有哪些?

再例如:《苏东坡传》,这种人物传记可以怎样阅读?

人物传记需要重点把握这三点:

传主的主要事迹

传主的重要足迹

传主的重要他人

如果能够配合参观纪念馆、故居,电影,就更棒啦!这涉及的主要是“跨界阅读”的策略。

《苏东坡传》读书笔记(具体细节可以参考我在小花生的的另一篇日志)

孩子们喜欢这样阅读吗?哪些能力提升了?

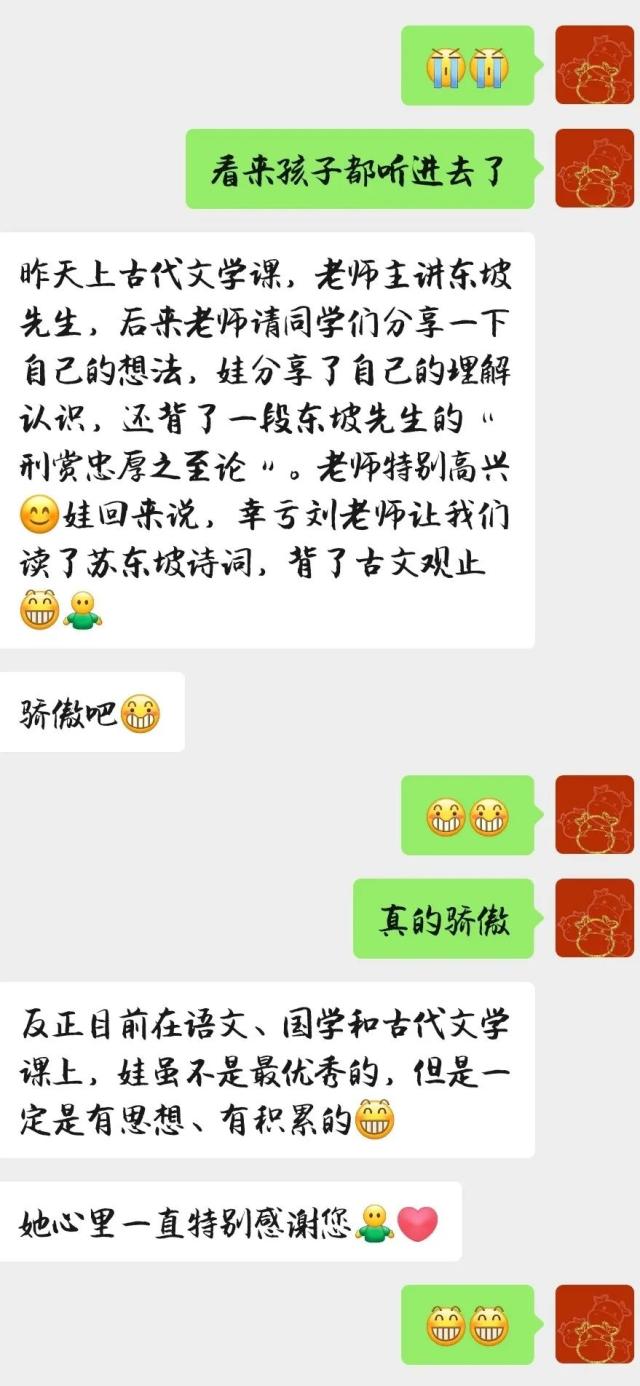

“整本书阅读”到底有没有用、孩子们是否喜欢,还是他们自己的反馈和成绩最能直观体现。

小朋友们真正进行这样课程化的阅读,最初比较有“挑战性”,这样一本书,一个活动至少四五个小时才能完成。但是,真的每学期一本书下来,三四年积累,语文能力确实提升,阅读兴趣也会被激发。

2017-2020,这三年我带着一个班的娃进行了古诗文积累和整本书阅读的尝试,现在这群娃已经上了初中,他们的感受如何呢?

总体来说就是:自信。

学生到初中后,期中期末考试纷纷传来捷报,所有科目中,似乎语文不那么让他们纠结和郁闷。

因为五六年级,我们做了许多整本书阅读的训练,还积累了大量的古诗词和古文,虽然不是精读只是朗读背诵,但这种“腹有诗书气自华”的感觉给孩子们极大的自信心和自豪感,而这种自豪感足以打败初中语文学习的“琐碎”。

写在最后

作为语文老师,在我自己看来,整本书阅读课程化是语文学习的趋势,今后,语文整本书阅读课程应该会跨科进行,在“PBL”(项目式学习,Project-Based Learning)的理论指导下,会越来越有趣,孩子们会越来越喜欢。

虽然“应试语文”提分看起来容易,但是整本书精读一定是提升小朋友语文素养的大趋势。

而作为鸡娃老母亲,至今我也在“快与慢”中摇摆纠结。在内卷的情况下,沉下心来做整本书精读的积累真的需要老师的学养,需要家长的“视野和决心”。

整本书阅读和古诗文朗读背诵一样,都是“慢活儿”。就好比倾盆大雨虽然痛快,但是对于土地的滋养用途不大;真正滋养土地的,还是绵绵细雨。

整本书精读和古诗文朗读背诵就是绵绵细雨,也许一下子不解渴,但是确实“润物细无声”啊!

原标题:《带娃"自鸡"阅读, 怎么做"精读和批注"才有效 语文老师妈打了个样!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司