- +1

学术丨卢永毅:帕拉第奥的理论与实践:时代与影响

原创 卢永毅 建筑史学刊

与沃纳· 奥克斯林图书馆联合主办的“‘帕拉第奥的理论与实践:时代与影响’国际工作坊会议”可能是中文世界规模最大的一次关于帕拉第奥的集体研讨与写作活动,以此为契机完成了12 篇来自海内外学者的中文文章,集结为本期的主题——“帕拉第奥的理论、作品与影响”。卢永毅教授的本文从会议发起者和主持人的角度,对这一系列研究成果的精华进行了凝练和阐述。篇尾音乐为英国作曲家Karl Jenkins受帕拉迪奥影响所创作,由卢永毅教授推荐,欢迎欣赏。

帕拉第奥的理论与实践:时代与影响

——建筑历史与理论研讨工作坊成果综述

卢永毅

安德烈亚·帕拉第奥(Andrea Palladio)“进入”中国,应追溯至20 世纪初西方建筑学科对中国产生影响的起始阶段。然而很长时期内,在以风格史为主线、以时代精神为主导的建筑史叙述中,帕拉第奥与众多文艺复兴建筑师一样,其人其作品虽构成建筑史教科书里的恢弘篇章,但却难显现代价值。自柯林·罗(Collin Rowe)《理想别墅的数学》(The Mathematics of the Ideal Villa)一文引起国内学界关注后,情况开始转变。罗关于帕拉第奥和勒·柯布西耶别墅设计的比较研究,引发了探究文艺复兴建筑背后形式结构及其当代意义的热情。这固然也离不开彼得·艾森曼(Peter Eisenman)的影响。但重要的是,罗的研究进一步将我们带至对鲁道夫·维特科尔(Rudolf Wittkower)的历史性著作《人文主义时代的建筑原理》(Architectural Principles in the Age of Humanism)(以下称《原理》)的学习。正是维特科尔这部划时代论著的引介与翻译,以及帕拉第奥《建筑四书》(以下称《四书》)中译本的出版,加之日益频繁的国际学术交流和“大旅行”,使我们走近帕拉第奥的理论与实践、理解其历史传承、思考其当代意义有了新的起点。

新学术环境的形成与其说用于验证某种当代理论的正确性,不如说是引发更多追问、不断丰富认知以推动学科发展的良机。1570年帕拉第奥用意大利语写成的《建筑四书》首次出版,在之后的450年间广泛传播并被译成40多种语言,那么,如此跨时空、跨文化的翻译工作在当代中文语境中如何实践?回望历史,人文主义时代的和谐比例原则是否确能在帕拉第奥的设计中实现?如何回归至当时的文脉环境中解读他的别墅、府邸和教堂设计?是何种品质让这位建筑师闻名天下?其作品和理论又是如何在不同时代和地域中被传播、接受和转化的?

2020年11月20—21日,由同济大学与沃纳·奥克斯林图书馆(Werner Oechslin Library)联合主办、瑞士中国建筑师与艺术家协会(ACAA)协办的、题为“帕拉第奥的理论与实践:时代与影响”的工作坊会议在线上召开,汇聚了国内外10位从事建筑历史与理论教学研究的青年学者展开研讨,苏黎世联邦理工大学建筑历史理论研究所(gta,ETH Zurich)前所长、建筑历史理论家沃纳·奥克斯林(Werner Oechslin)教授担任学术指导。同济大学建筑与城市规划学院院长李翔宁教授为活动致辞,香港中文大学建筑学院冯仕达教授参与了讨论。感谢《建筑史学刊》的支持,使此次活动的11篇论文成果得以发表。作为发起者和主持人,笔者尝试为会议成果做一综述,希望归纳各篇文章要义,并点明文章之间的关联性,以飨读者。

1

帕拉第奥建筑理论的翻译与解读

作为《建筑四书》的首位中文译者,李路珂的发言以“帕拉第奥《建筑四书》的翻译及其术语解读”为选题是再恰当不过的。她首先系统梳理了《四书》传播的历史状况,重点追溯了该书与包括维特鲁威《建筑十书》在内的40余部西方建筑典籍如何被耶稣会传教士带入中国、收藏于北堂图书馆的过程,对收藏版本作了详细考证。虽然没有足够迹象表明书籍的传入对中国营造传统产生过实际影响,但高度自觉并详细考证经典著作的版本问题,对开启翻译工作至关重要,意义深远。作者对翻译过程中原著版本的比对和选择展开了详细叙述,尤其为跨越英、意两种外国语言的经典著作翻译实践提供了一种范式。

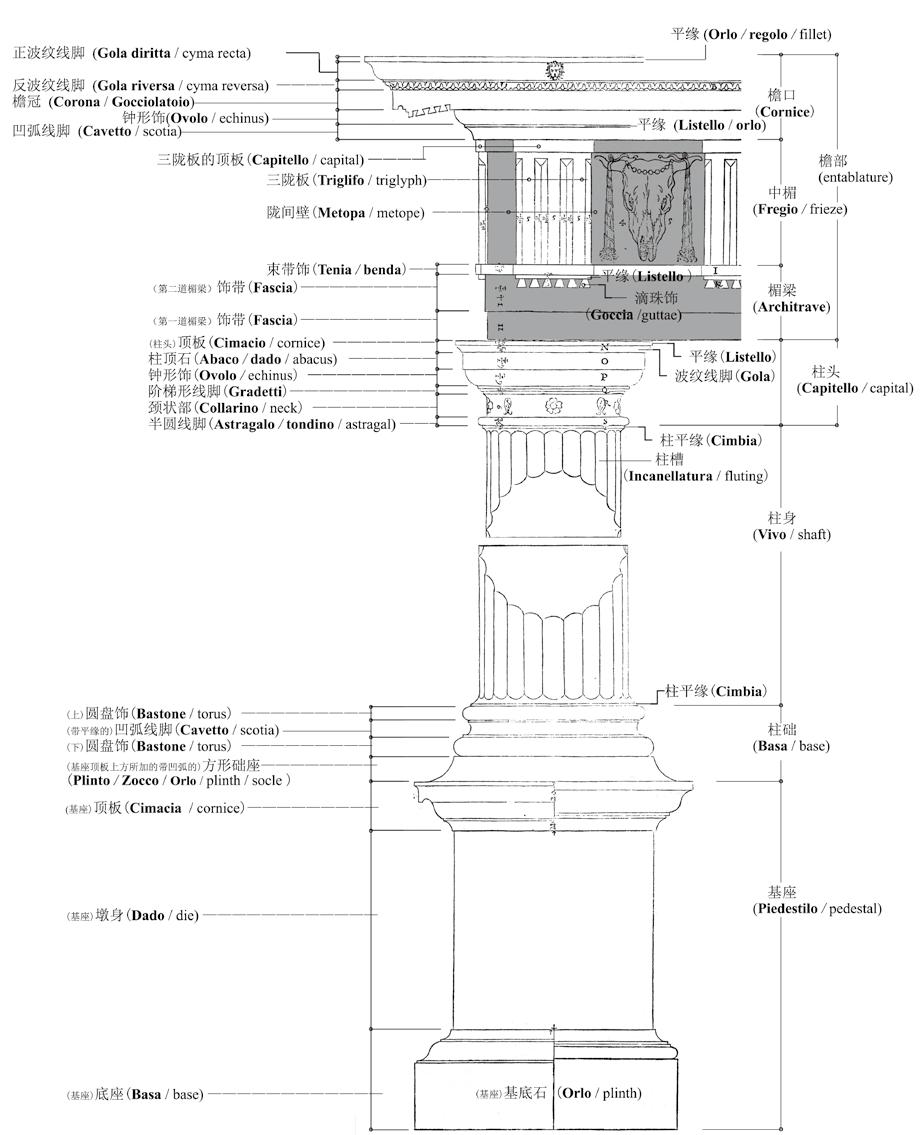

《帕拉第奥〈建筑四书〉的翻译及其术语解读》

术语图解:多立克柱式的柱头及柱础

基于中国传统建筑研究的深厚基础,作者以《四书》与《营造法式》的比较,对这部西方理论经典中两组关键术语——建筑原则中的“美德(virtù)”和“误用(abusi)”以及建筑技术中的“柱间距”和“凸曲线(卷杀)”的翻译问题展开重点讨论。分析指出,virtù和abusi的含义虽然在宽泛的伦理层面有中外互通之意,但在整体的传统建筑观上却难有对等之处。确实,若将“美德”放置在史学家追溯帕拉第奥成长的人文主义环境中理解,则它包含了一切设计与建造如何符合自然法则、如何成为古典建筑之伟大的贡献者、如何融合艺术与科学的全套知识以及如何以个体的善行提升公共生活的丰富内涵。因而,“美德”的定义与建筑师何以具备名副其实的“人格”是密不可分的,这在奥克斯林的演讲中得到了更精辟的阐述。因此,virtù的中译富有挑战,出现多种译法也并不意外。作者关于“柱间距”的详细分析,是对帕拉第奥如何“继承和变通”“新创与补充”维特鲁威传统的生动呈现,而关于“凸曲线”与中国传统建筑柱子“卷杀”间的“可译性”讨论,是文章最后的精彩一笔,并也再次证明,翻译即是一项文化交流工程,如何克服文化差异带来的困难与挑战,通过比较研究从而在各自历史根源和文化意义中寻找交流的可能,是必然的途径。

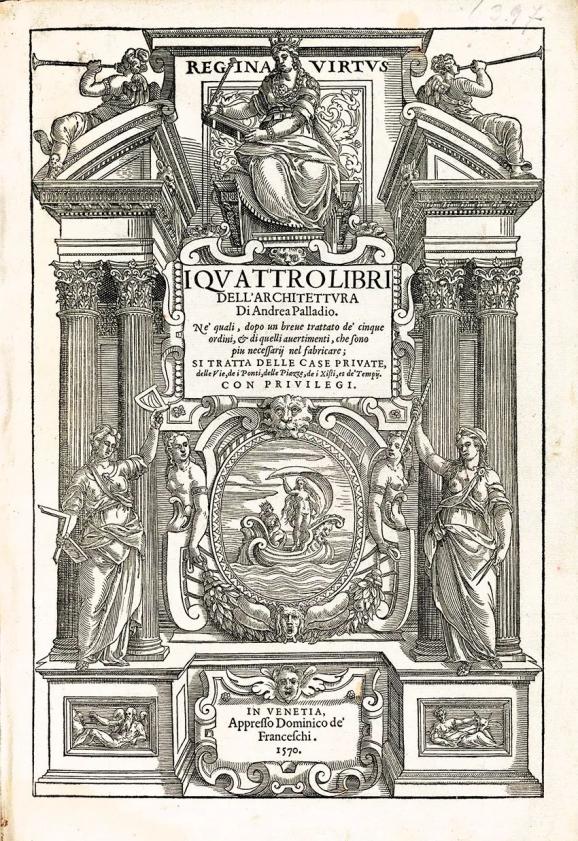

史学家归纳文艺复兴建筑理论传播的历史条件是:廉价纸张的生产、印刷术的发明、地方语言的使用和识字人口比例的增长。阿尔伯蒂的开创性论著《建筑论》成书时影响有限,因为当时正值印刷术发明之初,更由于其优美的拉丁语写作、仅有理论阐释却无图像说明而过于曲高和寡。帕拉第奥吸取了自阿尔伯蒂到塞利奥(Sebastiano Serlio)等前人的经验,以言简意赅的意大利语写成《四书》,并使理论论述与丰富的木刻版建筑图绘完美结合,成为最受欢迎的论著。那么,《四书》的传播与书籍的视觉形式如何关联?王雨林的《帕拉第奥〈建筑四书〉卷首插图的表现与变化》一文,聚焦于《四书》初版中这幅著名的卷首插图(frontispiece),尝试以图像志与图像学方法,对插图的视觉表达及其寓意特征展开识读。作者认为,卷首插图中的“寓言性的图书之门”及其“核心原则与概念具象化、人格化”形式的表达,既是当时的传统,也有许多独树一帜之处。“德之女王(Regina Virtus)”高高在上,是建筑师以“美德”统领理论与实践的明确表达,而女王的属性物(attributes),亦有亚里士多德哲学中以“正义”为德之最高成就的深意。在画面居中的盾纹图像中,既有源自古罗马的福尔图娜(Fortuna)形象及其寓意,实际又是出版商印坊的标记。作者还解读了圆规、直角尺等常见属性物塑造的、与建筑更有关联的人格化寓言像(allegorical figure),并进一步指出,图像寓意实则存在着的多义性和不稳定性也不容忽视。总之,卷首插图的视觉形式与理论著作的思想表达紧密关联,但同时它也融入了出版商、设计者甚至木刻工匠的参与,甚至还隐含了以知识传播来增添城市荣耀之用意。

《帕拉第奥〈建筑四书〉卷首插图的表现与变化》

帕拉第奥《建筑四书》初版卷首插图,1570 年

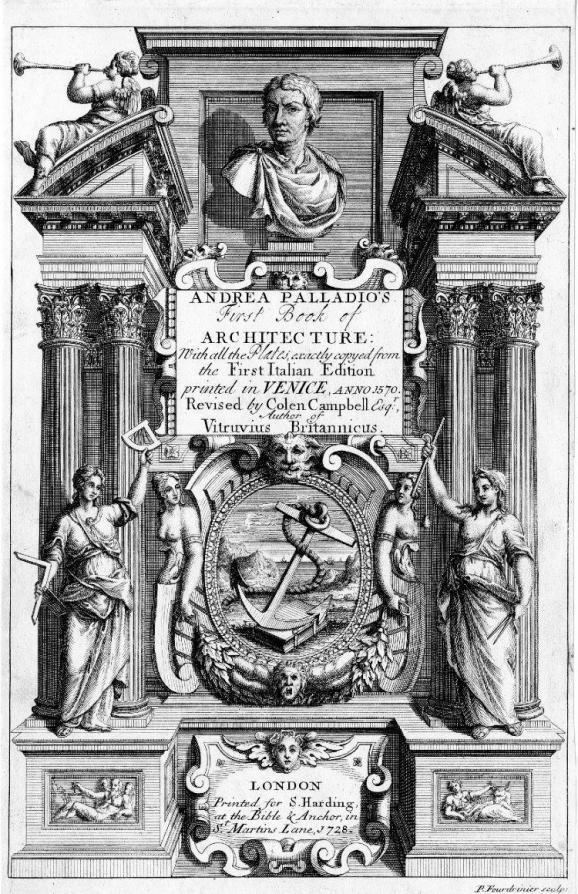

最后,作者从《四书》卷首插图中对帕拉第奥“肖像缺席”缘由的追问,扩展到对文艺复兴建筑论著卷首页群像图的比较,同时又追踪《四书》卷首插图在18世纪各英译本中的变化,尤其是“德之女王”如何为“生造的”帕拉第奥肖像所替代的现象,展现了英国新帕拉第奥产生过程的生动侧影。可以说,阿尔伯蒂以文采斐然的拉丁语写作开创了为建筑师职业“争辩出一个必须被重新建立起来的、高高在上的地位”的途径,而自帕拉第奥的时代起,卷首插图越来越成为强化这一职业地位极其重要的视觉表达手段。

《帕拉第奥〈建筑四书〉卷首插图的表现与变化》

保罗·福德里尼耶,坎贝尔版帕拉第奥

《建筑四书》卷首插图,1728 年

2

帕拉第奥作品的多种阅读

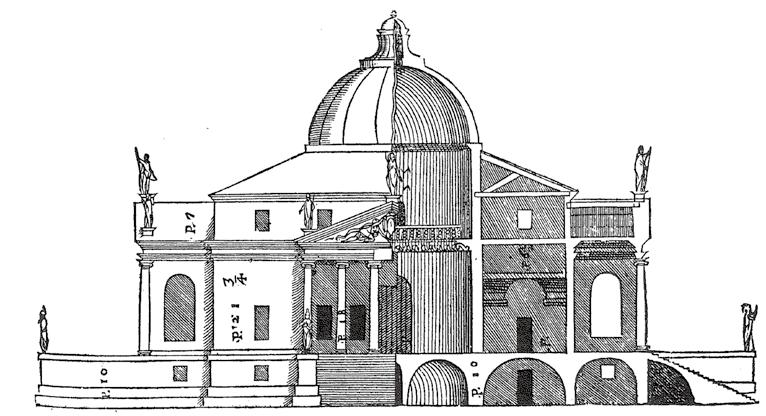

打开帕拉第奥《四书》中圆厅别墅页,悬浮在白底之上的别墅平面与立(剖)面图一目了然,没有任何配景的完美构图,仿佛是早已为验证别墅中“一个数学的标准”的存在做好了准备。不过,阅读另一页上建筑师为自己作品所作的说明,却有大段关于环境的描述,让人不禁追问帕拉第奥如何面对“这是我们能找到的最令人惬意和愉快的地方之一”开始他的设计构思的?还有,文中提到的别墅主人保罗·阿尔梅里科(Paolo Almerico)神父又如何想象他的新宅?别墅的形态和布局究竟由何而来?其最终的完美形式是否仍超然于场地环境甚至牺牲了使用功能?

钱锋在《理想别墅的追问:帕拉第奥圆厅别墅形态和历史复杂性探究》一文中,汇集多种史料尝试回应相关问题。首先她关注到,关于别墅的平面和形态存在着与几何、比例和神性意义不尽相同的解释,文艺复兴传统中普遍存在的身体和生物形态的类比也反映其中。为追溯住宅原型,作者既分析了别墅设计与建筑师对古罗马建筑考察和复原工作的关联,更突显了其创造性地诠释古典建筑的杰出才能。多维度的研究还涉及建筑师对和谐比例理论的古典溯源、《四书》中的阐述以及圆厅别墅比例设计的专门分析,以凸显他在复杂的实体建造中应用和发展设计原理的非凡能力。最后,作者挖掘别墅在建造、使用和传承过程中的丰富“经历”,特别是其曾为农庄的一段历史,以及其四面基座反复被改造的过程的考证,将圆厅别墅与更多相关的人和事关联起来,以呈现这已凝固的经典形象背后隐藏的复杂性。

如何构建历史全境(total context)来充分认识艺术、阐述作品成因,是史学研究的重要趋势。徐好好的《阅读帕拉第奥:建筑与风景之间》更立体地为我们展开关于圆厅别墅背后的人与土地、人工与自然、维吉尔的梦与身份塑造等一连串故事,以深入解读帕拉第奥将建筑关联环境的设计奥秘。作者把视线转向当时维琴察的农业、贸易和经济在威尼斯共和国中的独特地位,指出地方贵族的财富积累和身份塑造的需要,是认识这种住宅新类型和形式实体被如何定义的前提。在“阅读《建筑四书》:理想别墅与理想风景”和“阅读《别墅和风景》:圆厅时代的风景”两节中,作者超越以往美学层面的建筑—景观叙述,结合《四书》中相关原理进行阐释。比如,如何结合自然环境的历史条件、考量选址与健康的关系,如何兼顾农业生产与领地管理,也包括构建愉悦景观的目标,来展开对别墅的场地、朝向、坡道、阶梯等设计特征的再阅读。作者以此说明,“非常善于把利益和愉悦结合起来”、以开放的设计将景观当作“一个伟大的剧院和祭坛”,是建筑师的智慧所在,也铸就了别墅的独特品质。文章最后以“阅读《帕拉第奥500 年》:从古罗马到当代的‘风景’”为题,将帕拉第奥时代的别墅设计溯源至古罗马的维吉尔和小普林尼时代,以庞贝的马赛克画为证,说明这种古已有之的“乡村神话”如何在帕拉第奥的手中传承并日臻成熟,甚至还延伸至对20 世纪萨伏伊别墅设计的解读中。作者最后的这番古今比照,虽有来自柯林·罗的方法论启示,但其根本是要揭示“理想别墅数学”内涵的更丰富的传统——“从自然景观的沉思中获得的持续乐趣”。若作者能够补充对圆厅别墅内部壁画的解读,或许更能加强这一核心观点的论证。

在维特科尔的《原理》中,作者施以浓重的笔墨,分析了帕拉第奥生命晚期建造的两座大教堂——圣乔治·马焦雷教堂(San Giorgio Maggiore,简称圣乔治教堂)与威尼斯救主堂(Il Redentore)的设计。维特科尔分析建筑师如何以两套古典神庙体系交织的构图形式,使巴西利卡式教堂立面获得古典之美,这已是形式主义理论中的经典论述;其关于威尼斯救主堂大空间中“视觉制造”的解读也精辟入里。杨菁等的《重塑与新生:帕拉第奥的威尼斯水上教堂》,结合历史风景画和现场考察,将对教堂的“观看”和解读延展到了城市尺度的视域中。作者从教堂在威尼斯独特地理环境和城市空间中的选址出发,并在大幅度扩展了观察点后,不仅再度呈现了圣乔治·马焦雷教堂与圣马可广场的对应关系;更以“被描述为一座天然的剧院”的圣马可湾全景图,展现并论证两座教堂在塑造城市最隆重的宗教和庆典活动场所中的特殊作用;甚至以20世纪卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)设计的浮桥、阿尔多·罗西(Aldo Rossi)设计的世界剧院以及大型水上演唱会的举办,论证了这一基于“地理与视线”构建“全景剧场”的设计传统一直延续至今。文章最后又回到建筑尺度,从庆典活动的使用和观看方式的不同,以及建筑师的宗教观与宗教改革的影响两方面,分析了两座教堂室内空间的差异及其简洁风格的成因;再以两座教堂与罗马耶稣会教堂的比较,呈现文艺复兴后期教堂建筑设计走向手法主义的两种范式。

《重塑与新生:帕拉第奥的威尼斯水上教堂》

从威尼斯卡斯特洛(Castello)区沿运河向西眺望,从左至右可见圣乔治·马焦雷教堂、威尼斯救主堂、安康圣母教堂和圣马可广场

3

帕拉第奥的继承、传播与转化

帕拉第奥的作品并非都是其在世时建成的,如著名的维琴察奥林匹克剧场,甚至圆厅别墅,均在他身后由其学生温琴佐·斯卡莫齐(Vincenzo Scamozzi)相助完工。但斯卡莫齐,这位将帕拉第奥作品和思想完整梳理并使之传播的最关键人物、其同代人中最重要的建筑师,却在建筑史中被长期忽视。或许是因为斯卡莫齐不仅是帕拉第奥的仰慕者,也作为“他的批评者”而被质疑;或许是他作为学识渊博的知识分子,其智识水平和文化视野已超越老师,其上千页的论著难有足够的响应者,总之,斯卡莫齐的贡献在西方世界也曾被长久埋没。

王凯的文章《在帕拉第奥的阴影下:皮萨尼别墅和斯卡莫齐的世界》不仅带我们结识这位历史人物,对追溯帕拉第奥主义的产生而言也意义重大。斯卡莫齐是位高产建筑师,若问哪一个作品最能代表他对老师的传承,答案无疑是皮萨尼别墅(Rocca Pisana,1576年),文章即以这一作品的分析展开论述。从对皮萨尼别墅的第一印象可以猜测,作者很可能会通过两座“圆厅别墅”的比较,梳理出作品间的师承关系。略出意料的是,文章从开始就毫不迟疑地关注两者“决定性的差别”,并一一分析了皮萨尼别墅在选址、朝向、内部秩序和构图逻辑上“对帕拉第奥的批评和挑战”。联系到皮萨尼别墅建成时圆厅别墅尚未完工,而最后的穹顶建造是在帕拉第奥去世后一年,于斯卡莫齐手中划上句号的,可以想象斯卡莫齐从学习到批判的意识早有萌发。皮萨尼别墅与圆厅别墅何以“大相径庭”?其中又有何种深意?“柱式极少主义”风格、“光”作为室内的重要主题以及“理性的功能主义”——作者正是以这些与古典体系全然不同的概念总结了别墅设计的突显特征。

《在帕拉第奥的阴影下:皮萨尼别墅和斯卡莫齐的世界》

巴德里尼别墅的光线设计图版,《一种普适建筑的理念》第三卷首页

作者进一步追溯建筑师学术成长的轨迹,阐明其视野远远超过前人及古代罗马的事实。斯卡莫齐称自己为“世界公民(world citizen)”,旅行足迹中留下过有关法国哥特教堂的记录;他关于地理、气候、自然、光线等各种主题的讨论,既联系不同文化,又是为探讨普适性(universal)建筑理论而展开的。作者称斯卡莫齐是文艺复兴时代“一连串伟大名字中的最后一个”,同时也将其开启的普遍性和实证性思考作为“预言了启蒙时代的先声”。文章随后聚焦于斯卡莫齐与英国建筑师伊尼戈·琼斯(Inigo Jones)的交流,引出帕拉第奥在英国以及更广泛地区传播影响的历史轨迹。可以说,理解斯卡莫齐对“理想别墅”的微妙调整以创造更舒适的居住空间的理念,对认识英国新帕拉第奥主义的设计特征十分重要。

17—18世纪帕拉第奥对英国的影响并非是陌生话题。一般说来,这个话题会沿着17世纪的伊尼戈·琼斯及18世纪的伯灵顿勋爵(Lord Burlington)等建筑师和他们的新帕拉第奥风格作品展开,但刘晨的《返璞归真:斯托海德花园的“帕拉第奥桥”》却以一个独特的视角呈现了这段历史面貌。

位于英国威尔特郡西南部的斯托海德庄园,起初以帕拉第奥式住宅的建造声名鹊起,最终成为18 世纪英国“如画”园林的典范。刘晨以上、下篇的结构向读者娓娓道来。上篇以“园”为主题,用“造园”“游园”和“说园”三段叙述,回忆造园历史,展开园林的层层景观,透视其美学体验背后多重文化含义的形成及源流。从细致的叙述和入微的分析中可见,斯托海德庄园首先是造园者自我发现和自我实现的领地,同时也是游园者体验、发现和激发情感的想象之境,还是历史学者迈入思想王国的探索之地。那么,帕拉第奥桥何以成为刘晨解读园林的焦点?作者指出,在过去几十年中这座园林事实上“已成为一个图像学的战场”,众说纷纭,难有统一解读,甚至难有明确的主题。然而如此多样的诠释中却隐含了一个共同问题:学者们将这座园与古罗马诗人维吉尔的史诗以及法国17 世纪风景画家普桑的画作相联系,却都忽视了园内这座帕拉第奥桥的存在,并由此转入下篇“桥”的正题。为破解造园主从何处“把维琴察的帕拉第奥桥拿了过来”之谜,作者回到帕拉第奥《四书》中仔细寻觅,理清了斯托海德庄园中这座“帕拉第奥桥”的出处,却也意外呈现了《四书》在传入英国后的翻译和排版过程中发生变异、甚至图像张冠李戴的历史佐证。作者最后回到核心议题,在与威尔顿庄园(Wilton House)里的“另一座帕拉第奥桥”的比较中,论述了斯托海德庄园的桥为何是英国“新帕拉第奥主义”时代留下的“一座简朴而隽永的纪念碑”,其深意在于,18世纪英国风景园之所以在“混乱”中仍有“不可思议的审美愉悦”,正因为有帕拉第奥的古典语言在其中扮演了关键的角色。

《返璞归真:斯托海德花园的“帕拉第奥桥”》

斯托海德花园的帕拉第奥桥与万神庙

何可人的《蒙蒂切洛及其后续——帕拉第奥的乡村别墅在美国的继承与转译》一文,以丰富的史料呈现了美国如何成为继英国之后盛行新帕拉第奥主义的重地。文章首先介绍这段历史的关键人物——第三任美国总统托马斯·杰弗逊(Thomas Jefferson)的开创性贡献。从杰弗逊自学成才之路中可以看到,拥有不一般的建筑藏书、出使法国期间的考察学习以及对推动新帕拉第奥实践的热情,奠定了他思想与实践的基石。虽然并无迹象表明杰弗逊实地造访过帕拉第奥的作品,但他的确将《四书》视为其设计实践中的《圣经》。他必定是从这一经典文本中领悟到,古典建筑的意义在于它的普适性,甚至就是一种“国际式”。同时,杰弗逊倡导美国对古典建筑语言的接受,称它“非常符合一个新的民主国家的身份需求”。正因如此,作为尝试古典建筑语言创新运用的第一个设计,杰弗逊的自宅蒙蒂切洛(Monticello)的意义远大于一座普通的乡村住宅。那么,杰弗逊的“圆厅别墅”设计有何转化?作者详细描述了建筑师在帕拉第奥“理想别墅”的引导下,如何为更舒适的生活而做的创新实践,其中不仅有为生活需要服务的室内空间调适和内外景观连接,作为发明家的他还将自己设计制作的时钟、旋转书架、复写机和升降食梯等结合到居住空间中。虽然建筑师最终未将厨房接纳其中,但蒙蒂切洛仍被视为美国最早的现代住宅。

《蒙蒂切洛及其后续——帕拉第奥的乡村别墅在美国的继承与转译》

蒙蒂切洛的入口立面

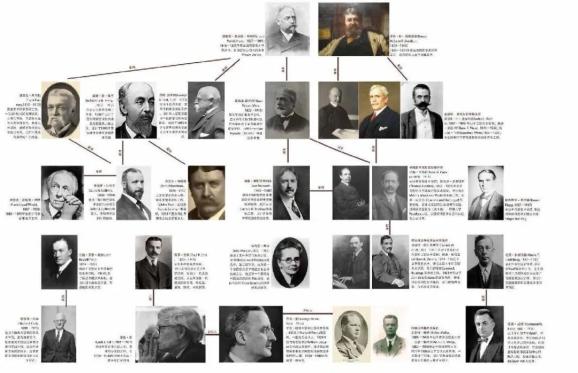

文章下半部分将视线延续到19—20世纪之交,考察美国第一批受学院派教育的建筑师如何继承杰弗逊传统、成为主流实践者和教育家,并追溯了其中最著名的设计机构麦金姆、米德和怀特建筑事务所(McKim Mead and White,简称MM & W)长达80 余年的实践。作者以此梳理出了“早期美国建筑师关系略图”,这个人物谱系大大丰富了过去以亨利·理查德森(Henry H. Richardson)、路易斯·沙利文(Louis Sullivan)和弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)为主线的美国现代建筑史叙述。文中另一耐人寻味之处,即是由此引出的美国建筑的文化身份议题。杰弗逊是美国爱国者的典范,但他却将大部分美国本土建筑贬为“再也没有比这些更难看,更不舒适,更易损毁的房子了”。至20世纪,刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)虽亦认同古典建筑中“普适要素”的价值,却批判杰弗逊对本土建筑的偏见,以《棍棒与石头》一书建构起美国建筑的历史叙述,也确立了其关于现代建筑“国际式”与美国地域性关系的基本立场。而到了文森特·斯卡利(Vincent Scully),被他用来不遗余力地论证“美国建筑”正统起源的,正是为杰弗逊蔑视的“木鳞片风格(Shingle Style)”。然而,回到何可人的文中,作者以职业人的亲身经历证实,对于当代美国的富裕阶层来说,符合他们“古典人文品味”的理想原型,仍是帕拉第奥的圆厅别墅。

《蒙蒂切洛及其后续——帕拉第奥的乡村别墅在美国的继承与转译》

早期美国建筑师关系略图

4

帕拉第奥风格在中国的传播

帕拉第奥风格如何影响了近代中国建筑?赖德霖已在美国建筑师亨利·墨菲(Henry Murphy)以及中国建筑师吕彦直的作品中找出了令人信服的答案。墨菲设计的清华学校大礼堂,原型明显来自杰弗逊的蒙蒂切洛及其之后设计的弗吉尼亚大学校园礼堂。他更早设计的福建协和大学小教堂方案,开创了集中式空间与中国传统八角攒尖式屋顶相结合的纪念性建筑模式,又直接影响了吕彦直中山纪念堂的设计。赖德霖还从吕彦直在纽约墨菲事务所工作的经历中,推断其受到了MM&W事务所设计的哥伦比亚大学娄氏图书馆这一新古典风格经典作品的启发。这些建筑风格内在关联的共同源头,无疑是帕拉第奥的圆厅别墅和古罗马万神庙。作为近代中国建筑“可译性”实践之典范的、建于1931年的广州中山纪念堂,也再次证明了帕拉第奥古典语言的开放性和适应性。

《继承和转译:小议近代中国建筑中的帕拉第奥式遗产》

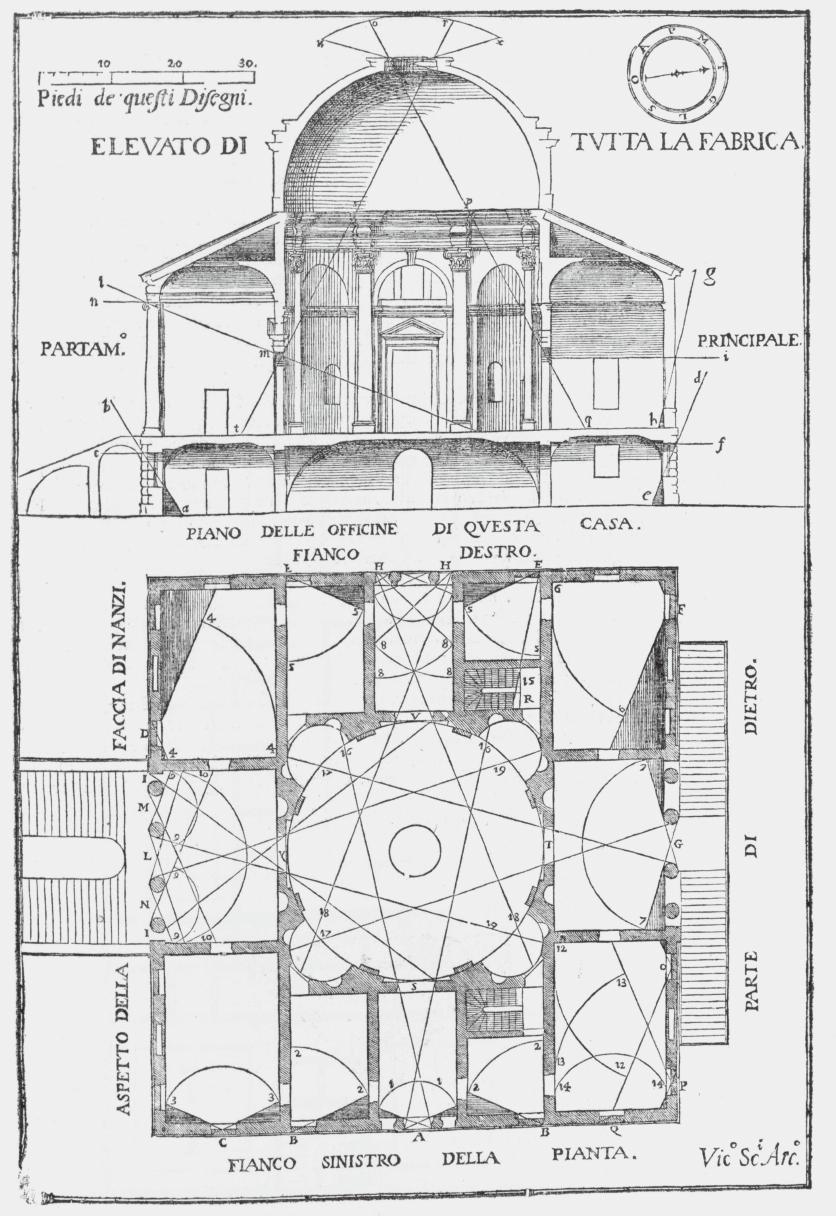

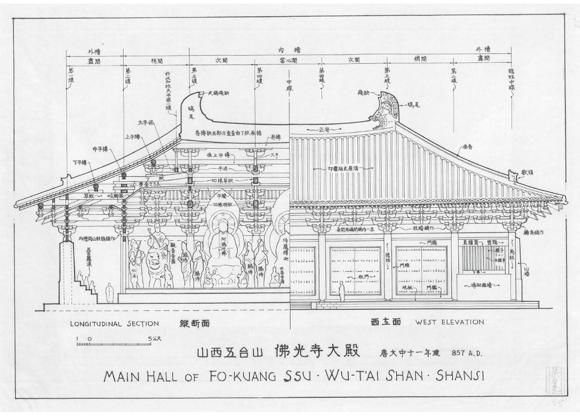

圆厅别墅与梁思成佛光寺测绘图

汪晓茜的《继承和转译:小议近代中国建筑中的帕拉第奥式遗产》一文,以对第一代中国建筑师受西方古典主义主导的布扎教育的集体回溯,为帕拉第奥风格的中国影响梳理了一条更宏观的历史线索。从法国皇家建筑研究会的必修课,到让-尼古拉-路易·迪朗(Jean-Nicolas-Louis Durand)的建筑设计教学法,再到巴黎美院时代的设计原理,在古典传承的每个阶段,都有帕拉第奥的影子。作者指出,尽管古典传承对学院教育的巨大影响无法归功于帕拉第奥一人,但他善于将原理和实践结合的理论阐述,具有显著的说服力和操作性,尤其易于转化到教学之中。随后,作者对以杨廷宝为代表的多位近代著名建筑师的作品展开构图和比例分析,以呈现受布扎基础训练的中国建筑师们是如何获得了“建筑美学的内在精髓”。作者指出,“中国固有式”风格中体现的“表面折衷和内在统一的双重性”,甚至像北京和平饭店这样的现代建筑所隐藏的多种设计手法,都离不开布扎“法典”的指导。文章最后展示的是,帕拉第奥《四书》中建筑立面—剖面组合的图纸表达方式如何被梁思成等建筑史学家、建筑师学习并转化至中国传统建筑测绘研究以及建筑设计方案的表达中。此处讨论虽笔墨不多,却是最有意涵之处,为认识中国建筑在建筑认知、图像再现和设计思维等方面如何从传统向现代转型,提供了独特视角。

5

现代主义者的帕拉第奥再发现

《理想别墅的数学》中关于柯布西耶与帕拉第奥别墅设计的比较研究似乎已深入人心,然而,无论在《东方之旅》还是《走向一种建筑》中,我们都难以从柯布西耶的文字和草图里见其谈论和记录帕拉第奥作品的痕迹。柯布西耶是否确实曾与帕拉第奥“相遇”?江嘉玮的《维琴察相遇与转角之爱:反思20世纪形式主义学者对“柯布西耶-帕拉第奥”现象的论述》一文尝试对此作出回应。新史料的发现,即作者引介的由史学家斯坦尼斯洛斯·冯·穆斯(Stanislaus von Moos)整理出版的《拉罗歇图册》(Album La Roche),是开启讨论的前提。图册展示了柯布西耶鲜为人知的1922年意大利北部旅行中所作的大量绘画和草图,在这些图中,作者明确无误地找到了两位建筑师“相遇”的佐证——柯布西耶造访圆厅别墅时所作的一张草图。图中显示,当时的柯布西耶对这座“理想别墅”的观察记录并非平面布局和立面构图,而是其门廊侧面的券形门洞。作者随即从这一独特“观看”入手,结合帕拉第奥在维琴察的巴西利卡、巴巴拉诺宫(Palazzo Barbarano)以及基耶里卡蒂宫(Palazzo Chiericati)的设计分析,将讨论引向了文艺复兴时期发展古典建筑语言的重要议题——如何认识并设计柱式、拱券、墙体和转角的连接。在论证了正面性(frontality)是理解券形门洞设计之关键问题后,文章将讨论推至“古希腊的矩形长殿体系与古罗马的向心穹顶体系之间究竟存在怎样的结合可能”这一更久远的议题,对文艺复兴诸多建筑师的各种相关探索作了维特科尔式的丰富比较,以此呈现帕拉第奥的成功,来自对历史与同代人大量经验的汲取,更来自自身探索和融合古典建筑语言的独特能力。圆厅别墅的门廊设计,不仅开创了将古希腊神庙母题适配于住宅设计的经典范式,还因为其券形门洞的独特处理,在塑造景框、增加门廊的室内感以及加强抵抗别墅穹顶产生的侧推力等方面,获得了完美的平衡。在铺陈丰富史料和大跨度历史分析后,作者的根本意图即要阐明,柯布西耶在他这张圆厅别墅门廊的草图上“准确地捕捉到了的”,正是帕拉第奥的这种智慧和能力。最后,作者再回到柯布西耶1911年的“东方之旅”中绘制的帕提农神庙平面转角处的草图,以对比分析进一步论证,柯布西耶关于古代世界的学习有一逐步加深认知的过程,而这些都在他20世纪20年代的“现代建筑设计上的古典转化”中得到了体现。尽管作者的这一分析带有一定的推测性,但在对20世纪形式主义理论进行批判反思、进而细化对现代建筑形式特征的认识上,无疑有显著意义。

《维琴察相遇与转角之爱:反思20世纪形式主义学者对“柯布西耶- 帕拉第奥”现象的论述》

《拉罗歇图册》收录的柯布西耶画的圆厅别墅门廊

6

再问“帕拉第奥何以名闻天下”

在10位学者的研究串成一幅帕拉第奥及其后世影响的丰富长卷后,作为学术指导的奥克斯林仍引导大家继续发出“帕拉第奥何以名闻天下?”的追问。他以渊博的学识和精深的阐述作出了自己的回应,再次为我们认识帕拉第奥传承古典智慧之精髓打开了新视界。

论及帕拉第奥何以身后依然声名显赫,不应以其作品的影响力为先,而应回归其卓越的人格。在开门见山表达立场后,作者以引入历史上视野远阔、思想深邃的大家对帕拉第奥的研究和评述,展开深度探讨。出乎意料却又意味深长的是,作者首先将目光投向曾热情赞颂斯特拉斯堡大教堂的浪漫主义诗人歌德,以他的《意大利之旅》为证,指出这位伟大诗人懂得“在人的感官(Sinne)传递出的真实性(Wirklichkeit)里”获得作品与人的足够印象,恰是建立对帕拉第奥建筑“正确的理解”之要领。接着作者提到17 世纪的卡萨拉(Pietro Leone Casella)和19世纪的库赞(Jean Antoine Coussin),称他们关于帕拉第奥的论述正探及到了与这位建筑师天赋相符的“根本的、哲学的深度”。帕拉第奥智识世界的引路人丹尼尔·巴尔巴罗(Daniel Babaro)更是必然被论及,作者以其图书馆藏的珍贵史料说明,这位深谙帕拉第奥才华的人文主义者是如何赏识其“远胜常人之力”“领悟了真正的建筑”之非凡特质的,并点明了对理解这两位人物共同点至关重要的思想,即,理论必须首先在实践中呈现,而不仅停留在对规则或规范性法则的满足。作者以引入更多史料来加强这一论点。如巴尔巴罗将维特鲁威所用的“ratiocinatio(理论)”替换为意大利词“discorso”,从而强调理论思想中植根于亚里士多德传统的伦理学内涵。作者又提及弗兰切斯科·米利吉亚(Francesco Milizia),称其对纯粹学理的支持,既受教于帕拉第奥,又与帕拉第奥的主张形成了对比。在这条认知、诠释和发展帕拉第奥主义的理论思想史脉络中,对安托万- 克里索斯托姆·卡特勒梅尔·德昆西(Antoine-Chrysostôme Quatremère de Quincy)论著的思想遗产,作者给予了特别重视。如,帕拉第奥对于古典建筑不同寻常的研究与设计方法的解读,其基于理解的“模仿(imitatio)”,以及把握比例的“感性与理性(le sentiment et la raison)”,均为德昆西诠释这位建筑师的关键所在。

在理解其“卓越人格”的同时,如何理解帕拉第奥作品的卓越之处?又如何从其身后几代继承者中辨识出德昆西所言的“此源于帕拉第奥!(C’est du Palladio!)”?立于“巨人”肩膀之上,吸收同代人的智慧,同时也仰仗于他的“绅士主顾们”的理解,这些固然是帕拉第奥成功必不可少的因素,但作者强调,其伟大成就终应归至他非凡的想象力和创造才能。正是他的“开放与灵活”,赋予了作品“无可比拟的现代性征兆”,其作品的成熟和高贵,也使住宅设计“终于成为了建筑师最为重要的任务之一”。

在文章最后“帕拉第奥:现代视角”一段中,作者以夏尔- 艾蒂安·布里瑟(Charles-Etienne Briseux)、让- 尼古拉- 路易·迪朗、海因里希·泰森诺(Heinrich Tessenow)和弗里德里希·奥斯登多夫(Friedrich Ostendorf)等更多历史人物及其作品,呈现帕拉第奥历史传承的丰富轨迹。在这幅历史群像里,维特科尔仍是最具影响力的人物,因为在他《原理》中那张创造性的“帕拉第奥别墅的几何模式”示意图意义非凡,既“提早满足了”类型学讨论的需要,又启示了柯林·罗解读现代建筑的创新方法。总之,这些为古典原理转化为现代的、“通则式”的“建筑生成”之道开启了大门。1990年麻省理工学院的威廉·米切尔(William J. Mitchell)首次实现了计算机调控,再度证明“操作简单的几何规则性(geometrische regularität)”内涵的“无穷的价值”。

7

结 语

诚然,为深入解读帕拉第奥及其历史影响所要克服的知识局限、语言障碍,尤其是跨文化交流的挑战,仍不胜枚举。比如,应如何透彻理解virtù一词并达成翻译的共识,如何认识宗教变革在帕拉第奥和斯卡莫齐建筑中的反映,在“理想别墅”从维琴察的乡村移植到英国“如画”园林后,建筑学面临着怎样的深刻变革等问题,都需在更深层和广阔的历史文化中寻找答案。但无论如何,交流活动促成的史料的汇聚、视野的扩展和认识的提升,不仅使这幅以建筑师及其作品串联起来的历史画卷愈加迷人,而且还为拓展文艺复兴建筑史研究的视野与方法、挖掘历史研究的当代价值,汇集了有益的探索。

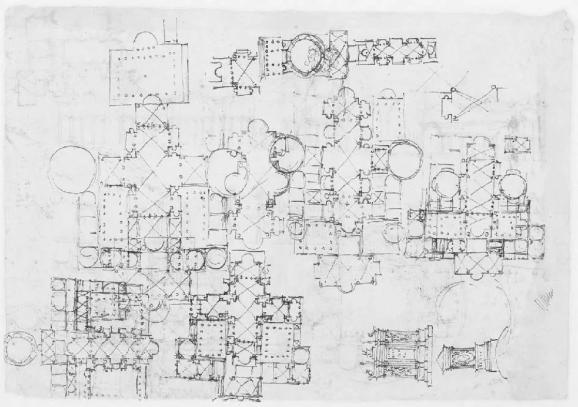

帕拉第奥是位具有想象力的考古学家,他通过自己的实践观察、绘图来理解古罗马人的非凡成就。他也是杰出的古典主义者,他的历史传承不是复制古代,而是为其当时代的需要系统探寻出古典发展之道。他以简明清晰的理论阐释建筑原理,但其原理不是固化的风格,而是在作品的千变万化中有一以贯之的品质。帕拉第奥的时代群星璀璨,而他们在艺术表现上又各领风骚,比起米开朗基罗设计中的紧张与叛逆,以及朱力欧·罗马诺(Giulio Romano)作品中的戏谑和怪诞,帕拉第奥仿佛总是在充满想象力的创造中不忘倾听拉丁语的诵读声,其作品最终以“既愉悦双眼又愉悦心智”的优雅而成为经久不衰的典范。

帕拉第奥考查古罗马阿格里帕浴场

(Bath of Agrippa)的记录与复原想象

奥克斯林的文章寓意深刻。在笔者看来,他强调对帕拉第奥的“正确理解”的要义,首先在于重视以确凿的史料和脉络的梳理构建思想史的谱系,以通观历史凝结起综合的认识。回溯维特科尔的《原理》,他立足于批驳将文艺复兴建筑解释为“不会在提供愉悦之外去寻找逻辑、一致性或理由”之谬误的起点上,以和声比例的精深阐述,作出了人文主义时代建筑原理里程碑意义的论证。“对秩序的需要”是维特科尔始终不渝的信条,而追寻基本法则的通道,“唯有表象背后关于秩序的某种感觉的直觉之路”。奥克斯林必与维特科尔持同样的认识,但他也更乐于援引歌德对帕拉第奥的评价方式,称“其设计给予和谐尺度的准确理念,唯亲眼目睹方能所见,而无再造之物可同日而语”。以笔者的理解,他要强调的是对“帕拉第奥式(palladianisch)”的释读不能离开经验的智慧,“理想别墅”的数学与其说是“纯粹学理”,不如说是连接思想与实践的“调和器(medietas)”,帮助设计者在规则与给定的现实及其内在困难与矛盾中获得平衡,也使其在体验中得以自洽。这样的强调明确反映了史学家对当代形式主义理论一味走向抽象表达的批判。要问这质疑声中内涵的深意何以形成?我们是否仍可援用他对德昆西的引言给予回答:“此源于帕拉第奥!”

(感谢庄岳老师参与工作坊的交流;感谢王骏阳、赖德霖和葛明教授为本文提供的信息;感谢聂致齐同学在落实图像资料上的帮助。)

第一乐章:

第二乐章:

第三乐章:

作者简介

卢永毅,同济大学建筑与城市规划学院教授,博士,主要从事建筑历史与理论研究。

公众号图文有删节,完整阅读请参见《建筑史学刊》2021年第4期。版权所有,转载请注明出处。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

卢永毅.帕拉第奥的理论与实践:时代与影响——建筑历史与理论研讨工作坊成果综述[J]//建筑史学刊,2021,2(4):4-11.

相关阅读

2021年第4期

建筑史学刊

Journal of Architectural History

建筑史领域专业学术期刊

原标题:《学术丨卢永毅:帕拉第奥的理论与实践:时代与影响》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司