- +1

清华研究报告|展望“后疫情世界”:中美关系前景的三段光谱

【编者按】

1月14日,清华大学战略与安全研究中心(CISS)在北京发布《2022年中国外部安全风险展望报告》和《清华大学战略与安全研究中心2021年度报告》两份研究成果。

《2022年中国外部安全风险展望报告》围绕2022年中国将面临的外部风险、可能影响中国外部安全环境的主要驱动因素开展了研究,最终提出影响中国外部安全的五大驱动因素、十大风险领域及具体风险情景。《清华大学战略与安全研究中心2021年度报告》以“展望后疫情世界”为主题,试图从新冠疫情冲击下国际形势纷繁复杂变化之中梳理出主要线索,为我国妥善应对“后疫情世界”可能带来的种种问题提供启发。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)获授权刊发这两份报告,希望在百年大变局叠加新冠疫情的“麻线团”中,为我们的思考提供一些有价值的参考。

本文是《清华大学战略与安全研究中心2021年度报告》的第二部分。

第二部分 走上长期博弈之路的中美关系

一、美国全球战略的调整

在拜登政府执政将满一年之际,可以看到美国的内外政策进行着全面调整,突出的改变有三个方面。

一是提出“中产阶级外交”的理念,也即强调“连接国内优先事项和海外目标”,推动实施大规模国内投资的产业政策,倡导“公平的对外贸易”,重新确立对外政策的实力地位,恢复国民对国家体制的信心。

在这一理念的指导下,拜登政府迅速推出涉及气变、医保、移民、教育等领域的行政令,快步拆解特朗普的“政治遗产”,还签署了旨在缓解疫情冲击的1.9万亿美元纾困法案,加大科学抗疫的力度,协调国会两党通过总额近1.2万亿美元的基建法案,力推“更好地重建”(Build Back Better)一揽子支出法案,等等。

二是重拾价值观外交,修补被特朗普破坏的“跨大西洋协调”, 谋求建立新的符合国家安全利益和价值原则的“自由全球格局”,被视为是某种“受抑制的全球主义”(chastened globalism)。

三是加快全球战略收缩。奥巴马执政时期小步开启全球战略收缩,以适应全球经济重心向亚太转移的趋势,提出“亚太再平衡战略”,对散布在世界各地的战略资源重新优化部署,集中精力应对亚太地区挑战。特朗普时期亦出台了更加明确针对中国的“印太战略”。拜登政府则是继续深化这一进程:一手升级“印太战略”,使之更具系统性和综合性;一手结束“永远的战争”,包括2021年仓促、坚决地撤出阿富汗,年底前将军事人员从伊拉克战场撤走,同时对中东和平进程采取忽视的态度。

拜登政府的内外政策调整仍在进行中,能否导向某种 “拜登主义”还要观察,但是可以看出,这并非人们曾经以为的“民主党重新上台必然发生的国际主义回归”,而是另一种形式的“美国优先”,或者说特朗普式民族主义的新“镜像”。其背景则是美国跨越党派纷争的保守化趋势。

二、拜登政府的对华政策审议

拜登政府的对华政策审议仍未划下句点,但是其架构已经比较清晰,与拜登政府的内外政策调整是合拍同频的,可以认为,美国逐步实现了对华政策和全球战略的“一体化”。

首先,主基调、总目标是“战略竞争”。拜登及其幕僚在竞选期间便大谈对华战略竞争,当选后就申明要与中国开展“长期且激烈的战略竞争”,确认中国是“唯一能挑战美国的系统性对手”,对华政策就是要与中国展开“竞争”并确保美国“胜出”(out-compete)。

其次,明确“外交始于国内”和“从实力地位出发”开展竞争。言外之意是自己要“强身健体”,把“以内促外”作为谋胜对华战略竞争的关键。同时也试图“以外促内”,把“大国竞争”视作倒逼自身改革发展的动力。“从实力地位出发”是现实主义色彩鲜明的冷战术语,美方在里根时期考虑对苏谈判策略时经常使用,当下投射到中国身上时,强调的是必须保持和增进美国在军事、科技、价值和盟友支持等多方面的优势地位。

第三,将军事战略的重心调整到“印太”,应对“中国军事扩张威胁”。美军高层用“日益迫近的威胁”(pacing threat)描述两国军事竞争,主张军力发展保持对中国的超越势头。针对中国军力在西太的增加,美军“太平洋威慑计划”一方面为台海、南海可能发生的冲突加紧部署、加强威慑,另一方面寻求保持沟通管道,构建危机管理能力。

第四,以科技竞争作为对华战略竞争的核心领域。拜登政府试图遏制中国的“数字化崛起”和寻求供应链的“自主可控”,积极推动立法、筹集预算,激发国内“再工业化”和创新升级,解决关键领域和环节的脆弱性;推行“小院高墙”战术,强化针对中国的科技限制措施,从针对高科技企业的封锁制裁,扩大到涵盖技术管控、交流阻断、人才封锁等多项内容,同时酝酿成立“技术民主联盟”(T-12),推动实施“去中国化”的供应链重组,力求把中国的科技水平冻结在一定发展阶段。

第五,以意识形态为统领、具体任务为导向,组建遏华联盟。其对华战略中仍保持利用意识形态分歧牵制中国影响力上升的内容,抓住个别案例为在其他领域推动“脱钩”制造借口。尤其考虑到大多数盟友国家不把中国视为传统安全威胁,美国试图切换思路,重点依靠打“民主”“人权”等政治旗号来拉拢盟友。为此,拜登政府执意在2021年12月举办“全球民主峰会”,在意识形态领域拉帮结派,试图构建孤立和对抗中国的新型国际政治架构。

不过,拜登政府组建反华“统一战线” 难以实现铁板一块的目标,各国在现实利益和对华关系方面存在差异。国际社会普遍对美国与中国的竞争抱有围观态度,即便一些与美关系密切的盟友国家也都在尽量回避选边站队。

因此,美国在对华战略竞争的布局上试图另辟蹊径,根据不同需求和地域条件,推行分门别类又各有侧重的新同盟安排。例如在亚太地区,通过加强“五眼联盟”、激活“四国安全对话”(QUAD)并将其根据不同任务需要扩展为“四国+”机制,以及新建美英澳“三方机制”(AUKUS)等,同时加强各个“小圈子”之间的连通性,以期最终形成以反华遏华为主要任务的同盟体系。

同时,拜登政府很清楚,眼下因国内矛盾丛生、党争激烈,以及受新冠疫情影响维持经济正常运转任务艰巨,美国无法集中精力对付中国,也未做好彻底摊牌的准备。而且,中国已经成长为一个全球性的强国,与美国同在一个国际体系之内且相互之间的经济利益渗透交融,美国无法做到同中国全面、彻底脱钩。所以,拜登政府也反复强调“管控竞争”、“避免灾难”的重要性。国务卿布林肯甫一上任就提出对华“竞争、对抗、合作”三分法。经过一段时间的折冲,美方对华政策话语主要提“竞争”与“合作”,反而不太提“对抗”了,还几次表示希望为两国关系搭建“护栏”,避免走向更糟糕的局面,比如战争。拜登提出要与中国“持久共存”“负责任共存”。

美国现在考虑的对华竞争与冷战时期的对苏竞争不同,突出的不是“一争天下”,而是“一争高下”。美国长期作为全球体系中的“领跑者”,其心态就是希望一直跑在最前面,不让后起国家超越。与此同时,美国精心选择符合自身利益的合作与竞争领域,在其有现实需求的问题上寻求中方配合,但绝不让中国出头。比如在气变领域,拜登政府要重新夺回对重大全球议程的领导力,积极与中国进行合作,但是,在遏制中国清洁能源技术的赶超上并不手软。

美国不会心甘情愿把全球领先地位拱手让人,其精英阶层一定会竭尽全力证明美国的制度仍然“最优且有效”,也一定会竭尽全力推进对外战略竞争,在竞争中积蓄实力、消耗对手,尽可能避免或推迟霸权衰弱的趋势。在美国的战略文化中,不能没有对手,而对手的意图和能力是同等重要的判断依据,甚至能力重于意图。在美方看来,对手的意图可以改变,而能力一旦形成随时可以出现不利于美的意图。因此,美对任何对手的遏制从来都是重在打压能力,而非纠结于意图。

三、2021年的中美互动

中美关系进入紧张状况,完全是美方主动和有意挑起的。面对美国对华战略竞争带来的挑战,中方毫不惧怕,在对美博弈中勇于接招,敢于斗争、善于斗争,坚定不移地维护国家利益。

拜登政府经过一段时间的审视,开始与中方展开外交接触。两国元首2021年2月、9月的两次通话和11月16日的视频会晤发挥了至关重要和具有全局性意义的引领作用。两国在外交等多个重要领域进行了沟通,包括2021年3月中美外交安全高官安克雷奇对话、7月美国常务副国务卿舍曼访华、8月美国助理国防部长与中央军委国际军事合作办公室领导线上磋商、10月中美外交安全高官苏黎世会晤、两国外长11月罗马会晤和全年数次通话、美国总统气候变化特使克里两次访华、两国经贸和财金团队多次通话,等等。

在这些对话沟通中,中方展现了稳定两国关系,将其重新引上构建新型大国关系轨道的诚意,并且表现出冷静和平视的姿态,压制美方的傲慢气焰。与这些对话并行不悖的,是针对美方一年来利用台海、南海、香港、新疆、新冠溯源等问题干涉中国内政和损害中方利益与尊严的行径,持续不断进行针锋相对的斗争。

中国也为打破美西方对世界的话语和叙事的垄断迈出重要步伐。比如,以反制美方所发起的“全球民主峰会”为契机,面向国内外对中国的民主制度及其全过程民主特点进行了全面诠释,中国人的制度自信进一步加强,国家的全球影响力进一步上升。

所有这些,都令拜登政府进一步意识到,面前的对手绝非另一个苏联,更不是过去的德国和日本,从而不得不调整身段,增加处理对华关系的理性、务实因素,与中方共同寻求两国关系实现阶段性稳定的路径。

拜登政府在处理对华关系方面适度调整了特朗普时期的一些过激作法,解决或有意解决TIKTOK事件、孟晚舟事件、过度加征关税等特朗普时期遗留下来的问题,但是,在强化对华科技封锁、推动中美科技脱钩、升级“印太战略”、渲染军事竞争等方面,现政府做得比特朗普政府有过之而无不及,只是更有章法,避免蛮干。其如意算盘是,既围堵中国,又通过接触和选择性合作来管控分歧,避免为对抗付出过多代价。

通过2021年11月16日举行的两国元首视频会晤,双方至少在一些方面达成共识,比如要以负责任的方式处理彼此关系,要争取实现“共存(共处)”,要管理好彼此分歧,要在能合作也需要合作的地方尽量合作。会晤后,双方在推动媒体记者签证发放、确保全球能源市场稳定(会同其他国家共同释放战略石油储备)等方面取得一定的沟通和合作进展,但是,两国关系中的一些重要的负面因素继续发展。美方在落实元首会晤精神方面不仅未能与中方相向而行,还在继续加码对华打压和围堵行为,将12家中企列入制裁“实体清单”、邀请台湾当局参加“全球民主峰会”等,这些做法不可避免地引发中方对等反制,中美关系仍然趋于紧张。

四、未来的“光谱”

美国认定要与中国开展长期竞争。过去几年的较量表明,美国不可能在一场所谓的“世纪博弈”中彻底压制住中国,遑论速胜。两国也都有远比相互竞争还要复杂和紧迫的国内问题和任务需要处理、推进,双方都不愿被不断恶化的彼此关系绊住手脚。因此,两国在激烈斗争的同时也都留有余地,形成不冲突的默契,因此,中美紧张关系呈现时急时缓的态势,但是,偶然出现的喘息甚至改善都是阶段性和局部意义上的,无法从根本上解决困扰两国关系的结构性问题,无法扭转两国关系不断恶化的总体趋势。中美博弈的长期性、系统性、复杂性和尖锐性是不能回避的客观现实。

考虑到博弈“终局”(end game)的不确定性,可以用一条从“暗区”到“明区”的“光谱”来反映多种可能的前景:

在“暗区”,中美矛盾不断加剧,最终演变成全面危机,引发激烈对抗。

在“灰区”,两国经过一段时间的斗争和较量,确认彼此红线和底线,在一些关键领域达成妥协,逐步摸索出在竞争状态下和平共存的规则,实现对矛盾和分歧的有效管控。

在“明区”,两国得以在现存国际体系内解决分歧、扩大合作,形成良性竞争的局面。

阻挡中美关系走向“光谱明区”的根本障碍是相互敌意认知。美国不少人认定中国的战略目标是在世界上取代美国的主导地位。在中国人看来,美国对华政策的总目标是要“西化”“分化”和遏制、围堵中国。如果这种相互认知持续深化,两国间的“敌意螺旋”注定上升。

意识形态因素对中美关系的负向驱动值得高度关注。美国一些人近年极欲掀起意识形态对抗,用“文明冲突”诠释两国竞争在美国也大有市场。“全球民主峰会”吹响新一轮意识形态划线施压的“集结号”,拜登政府拟围绕反腐、人权、科技三大议题部署后续行动,美国利用意识形态话题和具体个案挑动对华打压的做法花样百出,将更多影响和牵动两国较量。

中美在涉及核心利益问题上的重大分歧将成为影响“光谱”演变的关键要素。中国尚未实现国家统一,对民族分裂隐患高度敏感,核心关切是政权、主权安全和国家发展利益,而美国出于维护其价值理念、地缘战略和全球霸权的需要,不可能收敛对中国内政的干涉和介入。随着中国综合国力的提升,即便中国政府明确宣称无意挑战美国,中美之间的结构性矛盾还会继续发展。

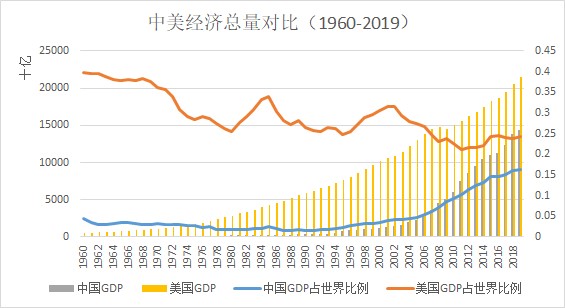

未来中美关系的不确定性在很大程度上还源于两国实力对比的持续变化。中美力量对比的缩小是有数据支撑的。清华大学战略与安全研究中心根据世界银行、中国国家统计局等机构的数据资料分析整理发现,仅从经济总量角度看,20世纪80年代美西方38国GDP总额的全球占比高达80%,2010年降到67%,2020年降至不到62%,而发展中世界GDP总额的全球占比从20世纪80年代的不足20%上升到2020年的38.26%。当前,美国GDP的全球占比不到25%(在西方国家经济总量中,美国占了三分之一),中国GDP的全球占比则已攀升至近18%(在发展中世界经济总量中占一半)。从某种意义上讲,东西方力量对比的缩小就是中美力量对比的缩小。按照经济周期理论和中美理想状况下的经济增速推算,预计2030年前后美GDP将被中国超越(有西方智库和媒体判断这会在2028至2035年间发生)。这将是具有划时代意义的历史节点。从现在到2035年,将是美国霸权更加躁动的时期,对中美关系也更为敏感。

数据来源:世界银行。(世行统计显示,冷战结束之初的1992年,美国GDP的全球占比是25.6%,中国仅为1.68%;2019年美国GDP全球占比是24.4%,中国则占到16.58%,2020年中美差距继续缩小。)

但是也要看到,支撑美实力的支柱尚未发生根本性崩塌,这些支柱包括经济和金融实力、科技和军事实力、初级产品控制力、政治结盟能力、文化软实力、国际话语权。今后相当长时期内,美仍将作为超级大国存在,但其霸权羽翼不再丰满。

经济总量的接近甚至反超不等于中国就已经或者即将获取相对美国的全面均势或优势。未来中国更长期的发展需要不仅开展国际合作,也要增强自身科技创新能力,这种能力的全面提升取决于科研政策环境、企业产权制度、高等教育质量以及对全球高端人才的吸引力等综合因素。

从此意义上讲,中美两国各自如何面对和解决国内挑战也会对“光谱”的移动产生直接影响。预期在今后相当长的时段,中美都必须聚焦解决国内重点问题,这一特点如何影响两国的外交形态,如何牵动世界上其他国家的内政与外交,值得观察。

中国已经迈入2049年建成社会主义现代化强国目标的“第二个百年”奋斗征程,需要聚焦国家全方位现代化所必须解决的挑战,比如进一步完善经济制度,缩小城乡、区域发展差距,解决不同群体生活质量的差距,巩固脱贫成果,同时要应对人口老龄化、环境和资源矛盾、技术和软实力瓶颈以及金融风险等突出问题。

美国国内的党派对立、贫富分化、种族对立等问题更加难以解决,对全球供应链的掌控力进一步下降,资本市场泡沫化日趋严重,协调盟友和伙伴的政策立场更加困难,保持超级大国地位殊为不易。美国领导人表达了“纠正错误”“重新团结”“结束红与蓝、农村与城市、保守派与自由派之间不文明战争”的决心,立足于优先聚焦国内的改革和调整。

影响“光谱”变动的另一个重要因素是“第三方力量”的态度。全球化、多极化导致国际力量更加分散,世界权力不再聚集在少数几个大国手中,“第三方力量”自主影响国际事务的意图和需求在上升。当中美两国就全球性问题开展合作时,第三方力量是双方不可或缺的伙伴,在双方关系高度紧张时又需要有第三方力量的支持。中美竞争使得第三方力量面临选边站队的压力,它们有的倒向美国以对抗中国,有的同中国加强协作以制衡美霸权,但是更多国家希望竭力避免“二选一”,也拒绝接受未来出现“新两极世界”,而是强调“战略自主”“主动平衡”,力争在国际格局中左右逢源、长袖善舞,能单独发挥影响力、保住自身利益,亦试图推动两国找到管控和解决分歧的途径。

总之,今后10至15年将是中美关系演变的关键时期,结构性问题的运动方向存在较大不确定性。从根本上看,关键在于两国的战略选择和在一系列具体问题上的互动结果。在两国关系的调整与演变过程中,中国已不再是被动角色,而是有了更多塑造、引领的条件和机会。

(报告原标题为《展望“后疫情世界”:清华大学战略与安全研究中心2021年度报告》,报告全文已于1月14日在“清华大学战略与安全研究中心”微信公众号发布。本文标题为编者所拟,内容略有删节。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司