- +1

海马中的地图是哺乳动物的专利吗?初级嗅觉皮层的双面人生

原创 NR 神经前研 收录于话题 #Paper Alert 35个

认知与行为

海马中的地图是哺乳动物的专利吗?

Payne et al., Science

@AFurryBear

你是“路痴”吗?虽然平时记性蛮好不忘事,只要遇到“找路”的任务,就立刻懵了,甚至记下从家到公司的路都得花上两三周。心理学上,这种负责环境讯息和空间方位的记忆能力,叫做“空间记忆”。

在哺乳动物(mammal)中,已有大量研究探索了空间记忆的脑机制。研究者们发现海马脑区(hippocampus)与空间记忆密切相关:海马损毁的小鼠走迷宫的能力相比未损毁组显著降低。海马中似乎存储了一张空间地图。后续研究进一步发现了海马内绘制、存储这张地图的神经活动:标记偏好特定地点的位置细胞(place cell),在睡眠中不断复现、存储地图的锐波振荡(sharp-wave ripples,SWR)。在这种神经震荡阶段,可以观察到海马內出现局部场电位(local field potential)上的大振幅的尖波(sharp wave)和快速场振荡(fast field oscillation,ripples),这种波形迅速在海马不同区域传播。研究认为,SWR与记忆的存储和巩固密切相关。然而,这些研究几乎都基于哺乳动物,在另一个进化枝上的鸟类,是否也在用类似的方式存储着空间记忆呢?

此前对非哺乳动物的研究发现,虽然鸟类和爬行动物都有空间记忆,但在它们的海马上却从未发现稳定的空间地图表征或SWR。一种可能的解释是,非哺乳动物在使用完全不同的神经机制编码位置信息,就像linux和windows系统一样;而还可能的一种解释是:这种编码空间地图的神经机制是脊椎动物间共享的,但由于对空间记忆的依赖程度不同,不同物种用于表征空间位置的细胞量存在显著差异。

Fig.1 簇绒山雀

—

Debbie McKenzie

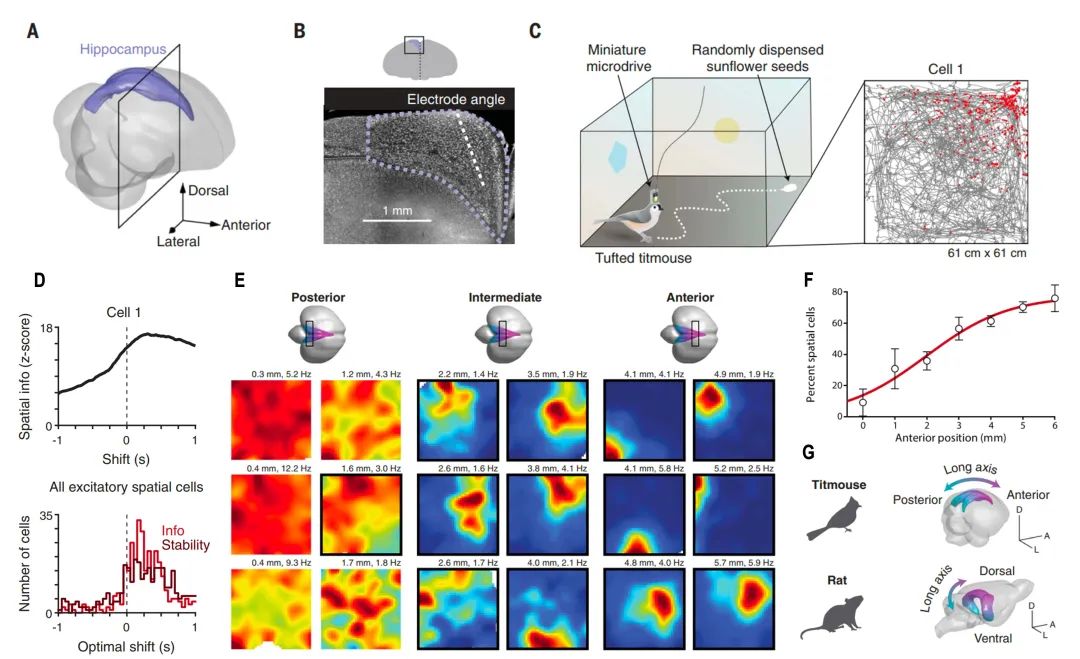

哥伦比亚大学的研究团队找来了需要四处存储食物(food caching)、对空间记忆要求极高的簇绒山雀(tufted titmouse),记录了它们在空间找食任务中海马的神经活动(Fig.2 A-C),对第二种猜测进行了检验。结果发现:伴随着簇绒山雀在平面空间中的探索,它们对海马內出现了稳定标记地点的位置细胞(Fig.2 C-D),所在的解剖位置也和哺乳动物海马中的十分接近(Fig.2 E-G)。

Fig.2

—

Payne et al., Science

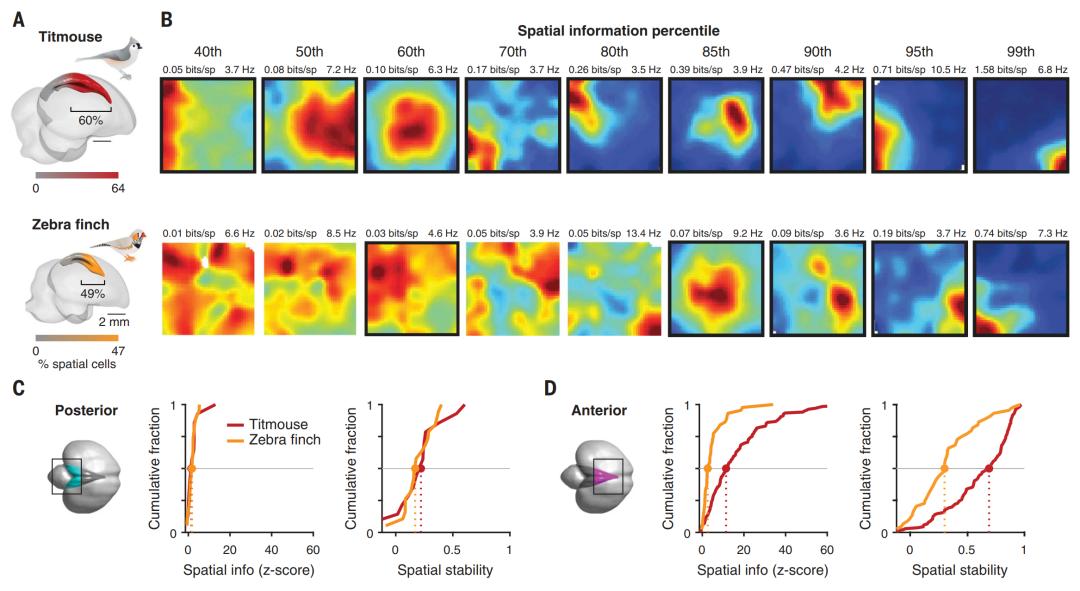

这个结果和之前在其他非哺乳动物上的相差甚远,是偶然造成的错误判断,还是与所研究物种对空间记忆的需求差异有关呢?为了回答这个问题,研究者在对空间记忆要求较少的斑胸草雀(zebra finch)身上复现了上述研究,结果发现:斑胸草雀用于存储空间记忆的位置细胞在海马神经元中的占比远低于簇绒山雀(Fig.3 A-B),从其海马活动中提取的空间信息也显著低于后者(Fig.3 C-D)。

Fig.3

—

Payne et al., Science

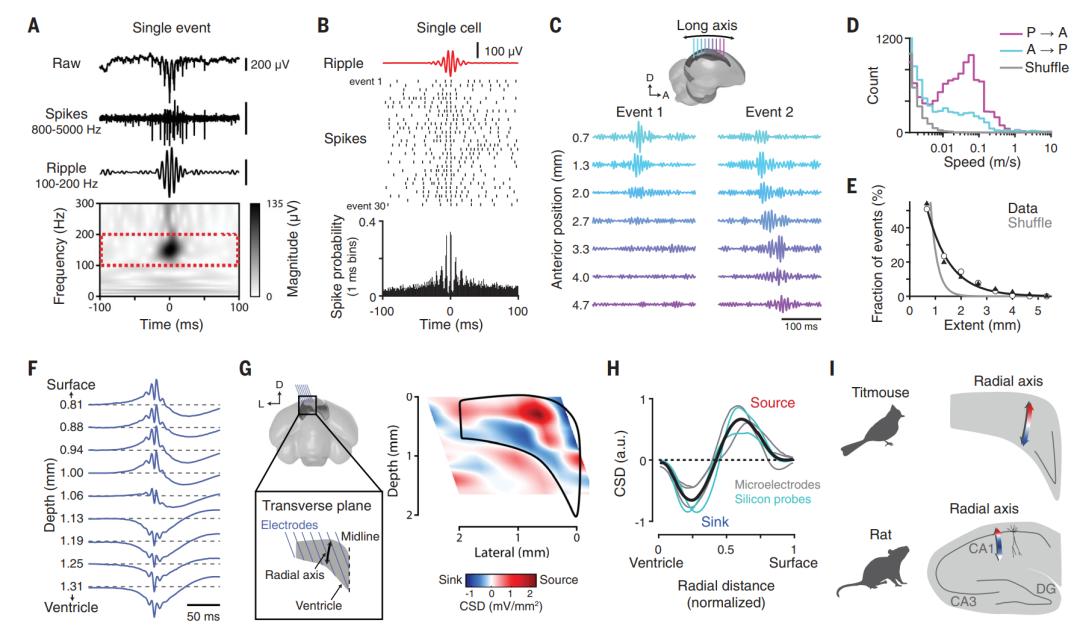

除了任务中负责“地图绘制”的位置细胞,在簇绒山雀睡眠时,海马中也出现了与哺乳动物类似的SWR。不仅振荡发生频率相似,且也呈现出遍布海马脑区的传播性(Fig.4 C-E)。同时,在哺乳动物內SWR的传播主要存在于锥体细胞(pyramidal cells)间,因此具有层局限性;而在簇绒山雀海马中,这种现象也同样存在(Fig.4 G-H)。

Fig.4

—

Payne et al., Science

这项研究证明,非哺乳动物在编码空间位置时的神经机制可能与哺乳动物并无二致,物种间的差异可能源于生存环境对其空间记忆能力的要求。研究结果为跨物种间认知功能的理解和比较做出了重要贡献。

doi: 10.1126/science.abg2009.

神经活动校准:

概念知识学习过程中的脑机制

Meshulam et al., Nat. Commu, 2021

@新宇

学习能力是人类高级认知功能中至关重要的一环。目前已经有很多研究对学习中和学习后的人脑神经功能的脑机制进行了探索并取得了许多进展。但其中的绝大多数均采用了严密控制的实验来进行研究,这些研究结果并不能直接推广到现实世界中。对于人脑在现实环境中是如何学习、及其神经机制是什么,我们所知甚少。如在学校接受课程的过程中,大脑是如何获取和内化新的概念和信息从而习得知识的?

普林斯顿大学的Uri Hasson教授研究团队一直致力于利用在最大程度接近现实环境的自然刺激来对人脑高级认知功能进行研究。近期团队成员Meir Meshulam在Nature Communication杂志发表了题为Neural alignment predicts learning outcomes in students taking an introduction to computer science course的文章,对现实环境中的自然学习过程进行了探索和研究。

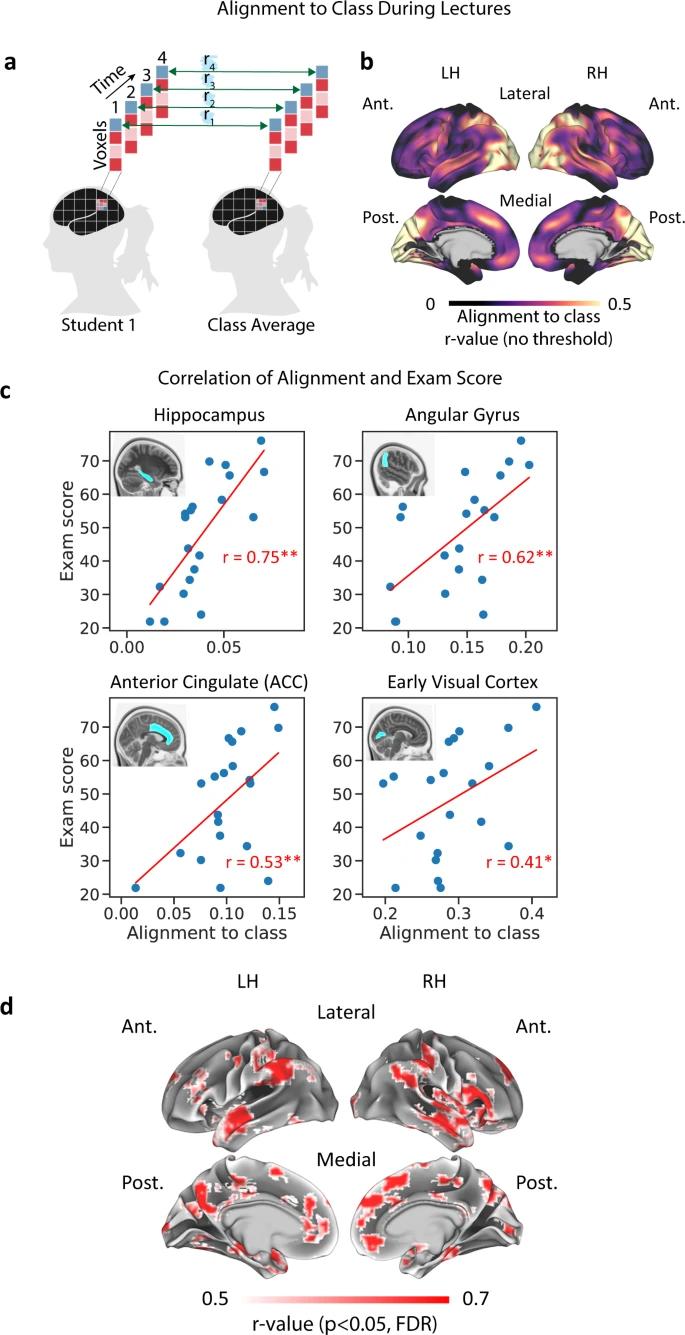

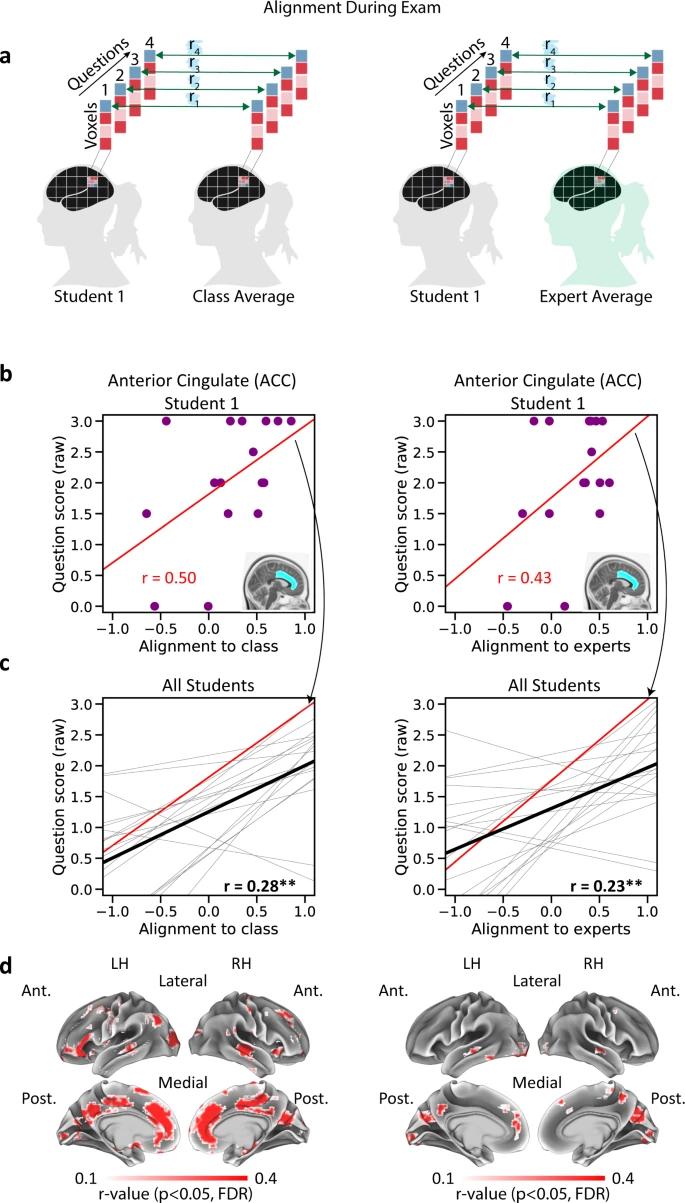

在该论文中,作者假设人脑对知识的学习过程是一种神经活动表征的镜像校准(neural alignment)过程。同时人脑在神经活动校准过程中表现出的匹配程度,可以被用于预测和评估最终的学习表现。为验证上述假设,作者招募了29名被试,其中包括5名计算机专业学生(大学生或硕士)和24名未接受过计算机知识的其他专业大学生。实验在一个完整的学期内进行,24名的非专业大学生选修了持续13周的计算机导论的在线课程,其中一部分课程(21段视频,大约共197分钟)在磁共振扫描过程中进行。在课程的最后一周,非专业大学生与计算机专业的学生在磁共振内统一观看了3分钟的知识点复习视频,并进行了包含16个问题的口头测试。

利用在实验中采集到的被试的功能磁共振影像,作者采用了被试间空间一致性相关的方法来进行分析。作者首先选取了一些与学习和记忆功能相关的感兴趣区(region of interest),主要位于默认网络(Default network,包括角回、楔前叶、前扣带皮层、颞上回后部与海马体)。将功能时间序列以30秒为一段,来对非专业大学生组的每个被试在这一段时间内的感兴趣区的平均功能活动强度的空间模式与组内其他同学平均的功能活动模式进行皮尔逊相关计算;并对不同采样点得到的一致性相关值在整个时间段间进行平均。结果表明在感兴趣脑区中,非专业组内个体与其他同学的平均神经活动模式存在显著的相关(即存在神经校准);并且在海马、角回、前扣带等皮层的相关程度越高,被试最终对于计算机概念理解的测试成绩也越好(如Fig.1所示)。如果未预先定义感兴趣而是采用数据驱动的探照灯(searchlight)方法来对全脑进行检索,结果也证实在角回、颞中回前部、前扣带、楔叶海马等区域的与组平均的神经活动校准程度可以预测个体最终的测试成绩。

Fig.1 非专业组内个体与其他同学的神经活动校准空间分布,及其与学习成绩的相关。

—

Meshulam et al., Nat. Commu, 2021

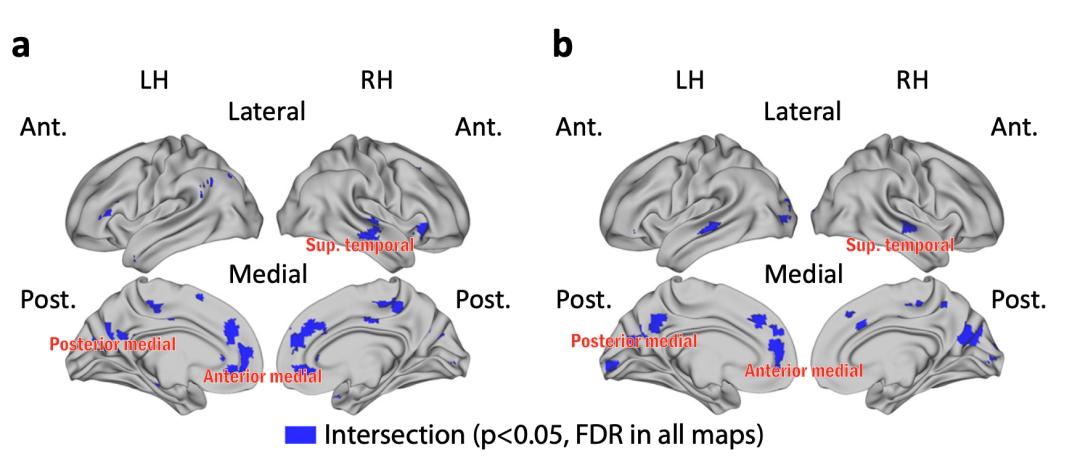

利用复习和测试阶段的功能磁共振数据,研究进一步证实了个体与计算机专业学生平均的活动模式在上述感兴趣区存在神经活动校准。而仅在前扣带皮层区域的神经活动校准的一致性程度与个体的学习成绩存在显著相关(如Fig.2所示)。

Fig.2 非专业组内个体与其他同学及专业学生在前扣带皮层的神经活动校准程度与学习成绩的相关。

—

Meshulam et al., Nat. Commu, 2021

基于上述的研究发现,作者认为成功的学习过程,包括在大脑中形成对概念知识的正确神经表征;这种神经表征既可以通过非专业学生组平均的活动模式来体验,也可以体现在计算机专业学生的平均活动模式中。另外,本研究的结果也证实了默认网络与海马等脑区(如Fig.3)在记忆编码和复原过程中起到的关键作用,提示了它们在学习过程中可能存在的神经机制。对于个体而言,未来可能可以通过检测神经校准的程度来评估被试对概念知识的学习后果。

图3.在课程学习过程中存在神经活动校准的核心脑区。

—

Meshulam et al., Nat. Commu, 2021

doi: 10.1038/s41467-021-22202-3

防御反击:来自大脑的号令

Xie, et al. Nat Neurosci

@U87

人类和动物建立了一套对于环境威胁的先天性防御行为,如静止、逃跑和防御攻击。但是相较于静止、逃跑,人们对脑部如何调控防御攻击知之甚少。

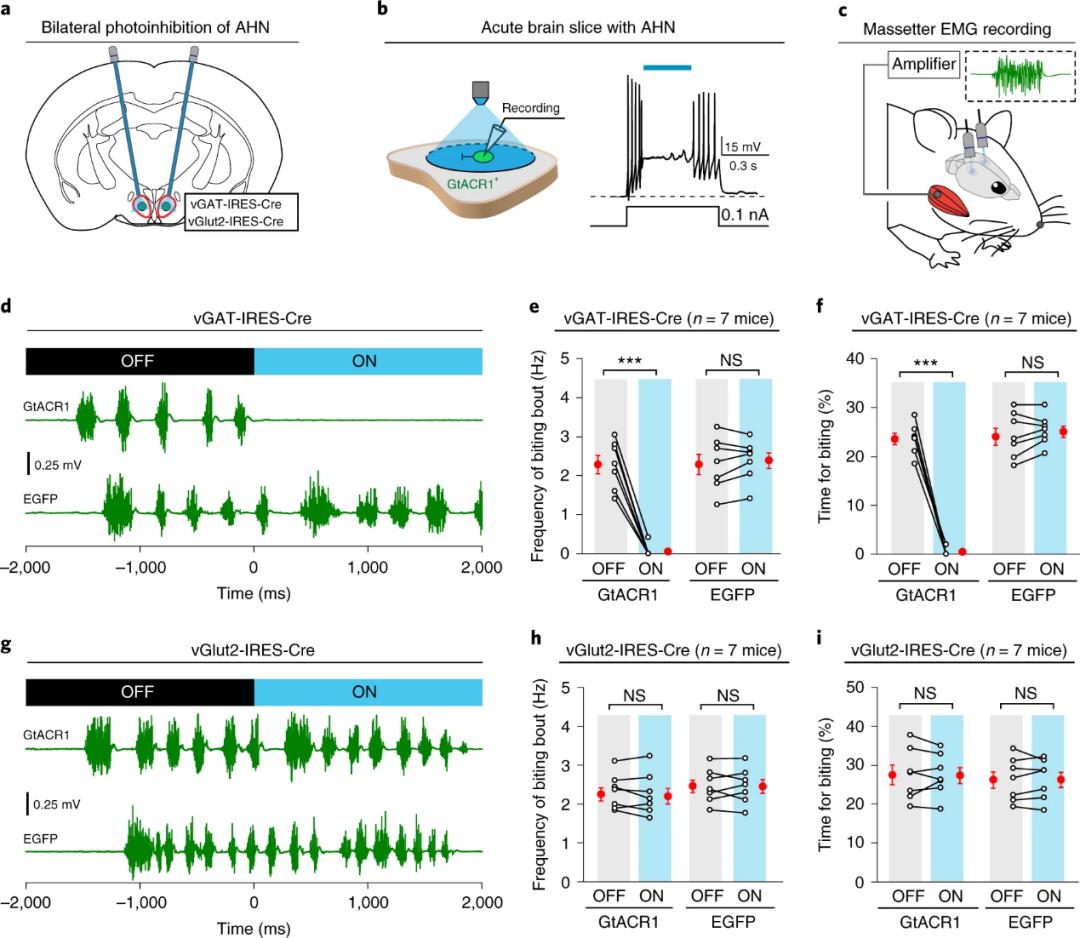

近期的研究发现,有害的机械力是触发处于无法逃脱环境的小鼠的防御攻击的关键因素。而存在于下丘脑前核(AHN)的光抑制性神经元vGAT+(GABAergic,GABA能)对调控防御攻击则起到了重要作用。它编码机械力的强度,并受到脑部与疼痛和攻击相关的区域支配。

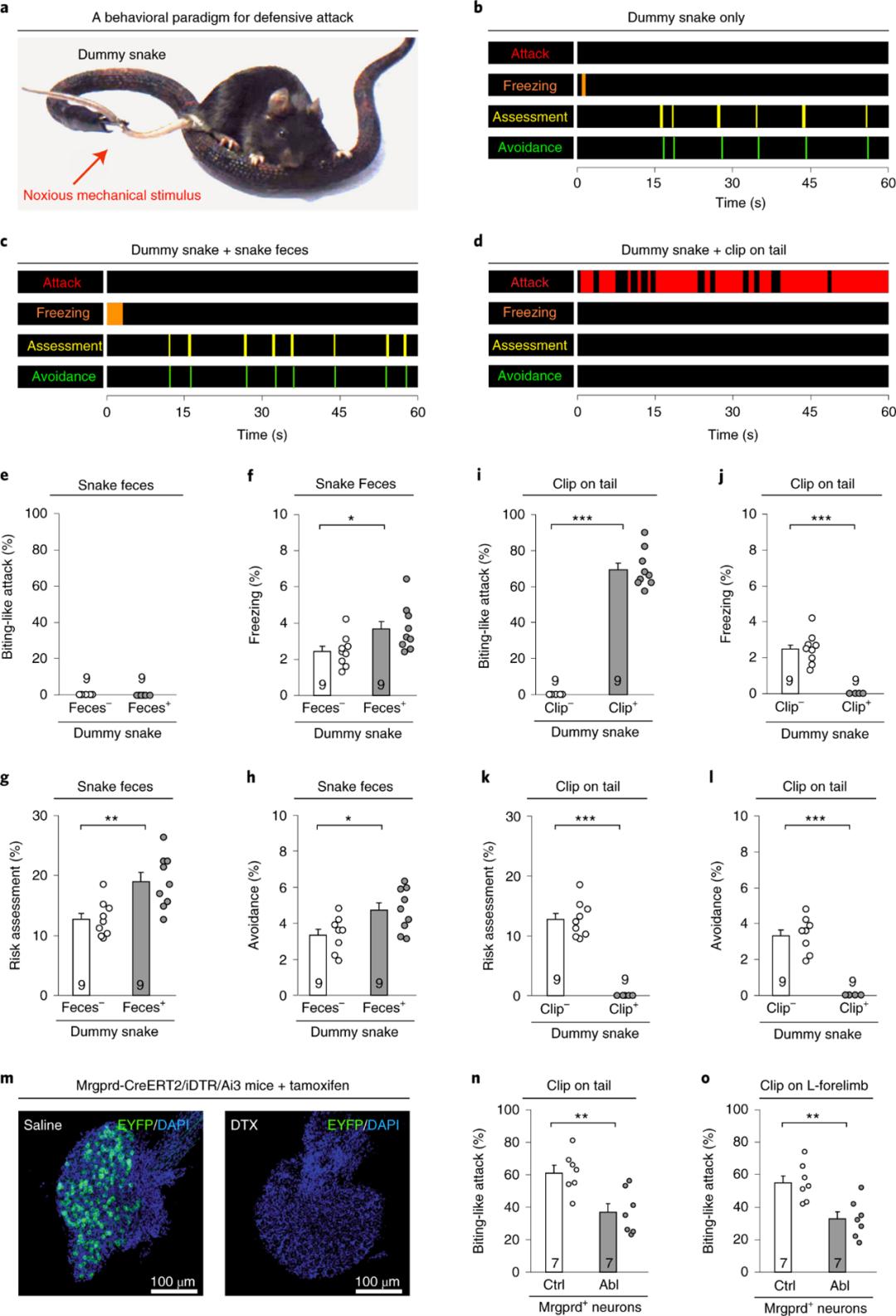

有害的机械刺激唤醒防御反击

为了确认唤醒防御攻击的关键刺激,研究人员利用C57BL/6小鼠进行行为实验。首先他们将用涂有蛇粪气味塑料假蛇放在小鼠面前(Fig.1 a-d),发现捕食者的气味并未引起小鼠的防御性攻击,却促使小鼠出现了静止、危险评估和避险的行为(Fig.1 f-h)。然而当假蛇的鳄鱼夹咬住小鼠尾巴时,小鼠对假蛇表现出撕咬的攻击行为,静止、风险评估或者避险的行为并未出现(Fig.1 j-l)。

为了确认是否是由于视觉导致,在光照与黑暗条件下对小鼠分别做测试,发现他们同样出现撕咬的动作,由此证明视觉观察并非主要作用。由此推测有害的机械力具有触发防御攻击的作用。Mas相关的G蛋白偶联受体D(Mrgprd)主要在背根神经节(DRG)的小直径感觉神经元中表达,它参与机械痛觉过敏和神经损伤引起的神经性疼痛。作者猜测是Mrgpd+神经元导致了小鼠防御攻击。但在神经元消融实验中发现,神经元的消融显著地降低了小鼠的撕咬攻击,却并未完全停止小鼠的攻击。这说明Mrgprd神经元是机械刺激的非肽能感觉神经元的一部分(Fig.1 m-o)。那么环境对于小鼠会产生怎样的影响呢?作者利用连接鳄鱼夹的假蛇创造低逃生环境,未连接假蛇的鳄鱼夹作为对照组,发现低可逃避性的情况下,机械刺激引发的小鼠咬伤攻击所花费的时间远高于高可逃避性。

Fig.1 引起小鼠防御性攻击的有害机械刺激

—

Xie, et al. Nat Neurosci

所以作者将目光转向了下丘脑前核(AHN)。下丘脑内侧区(MHZ)在动物抵抗环境危险时,特别是捕食者带来的危险起到了至关重要的作用,它由下丘脑前核(AHN),下丘脑腹内侧核背内侧(VMHdm)以及背侧乳头体前核(PMD)三部分组成,研究已经证明位于VMHdm,PMD的神经元参与静止与逃离的行为。与此不同,位于AHN区域的c-Fos作为神经元活动的标志物,当突然遭遇捕食者时,会被大量表达,由此表明AHN可能参与了反抗捕食者的防御攻击。AHN包含两种神经元,分别是光抑制性神经元vGAT+(GABAergic,GABA能)和光兴奋性神经元vGlu2+(glutamatergic,谷氨酸能)。

vGAT+ AHN神经元是关键

研究人员利用荧光原位杂交分析AHN,确认vGAT+神经元占AHN的92%±3.6%,而vGlu2+仅占8%±0.7%(Fig.2 a-c)。Cre系可以有效且特异的标记vGAT+神经元和vGlu2+神经元,将GtACR1-2A-EGFP分别注入vGAT-IRES-Cre,vGlut2-IRES-Cre小鼠体内,并在双侧AHN上方植入光纤,通过记录自由移动小鼠的肌电图(EMG)(Fig. 2c),发现前者防御攻击迅速被光抑制(延迟=0.82s±0.12s)(Fig. 2d-f),而后者未受影响(Fig.2 g-i),表明vGlute2+并未参与。但是vGAT+ AHN神经元可能会被不同的刺激所激活,而非仅仅有害的机械刺激。

为了确认vGAT+ AHN神经元是否具有行为特异性,研究人员通过一系列对照实验发现对vGAT+ AHN神经元的光抑制并未改变饥饿的小鼠进食所需的时间和冯·弗雷丝诱导后爪缩回的机械阈值。在热板测试中,vGAT+ AHN神经元的失活未能改变小鼠舔或跳的延迟。由此证明vGAT+ AHN神经元仅控制小鼠的机械诱发防御攻击。

Fig.2 机械诱发的防御攻击需要 vGAT+ AHN 神经元

—

Xie, et al. Nat Neurosci

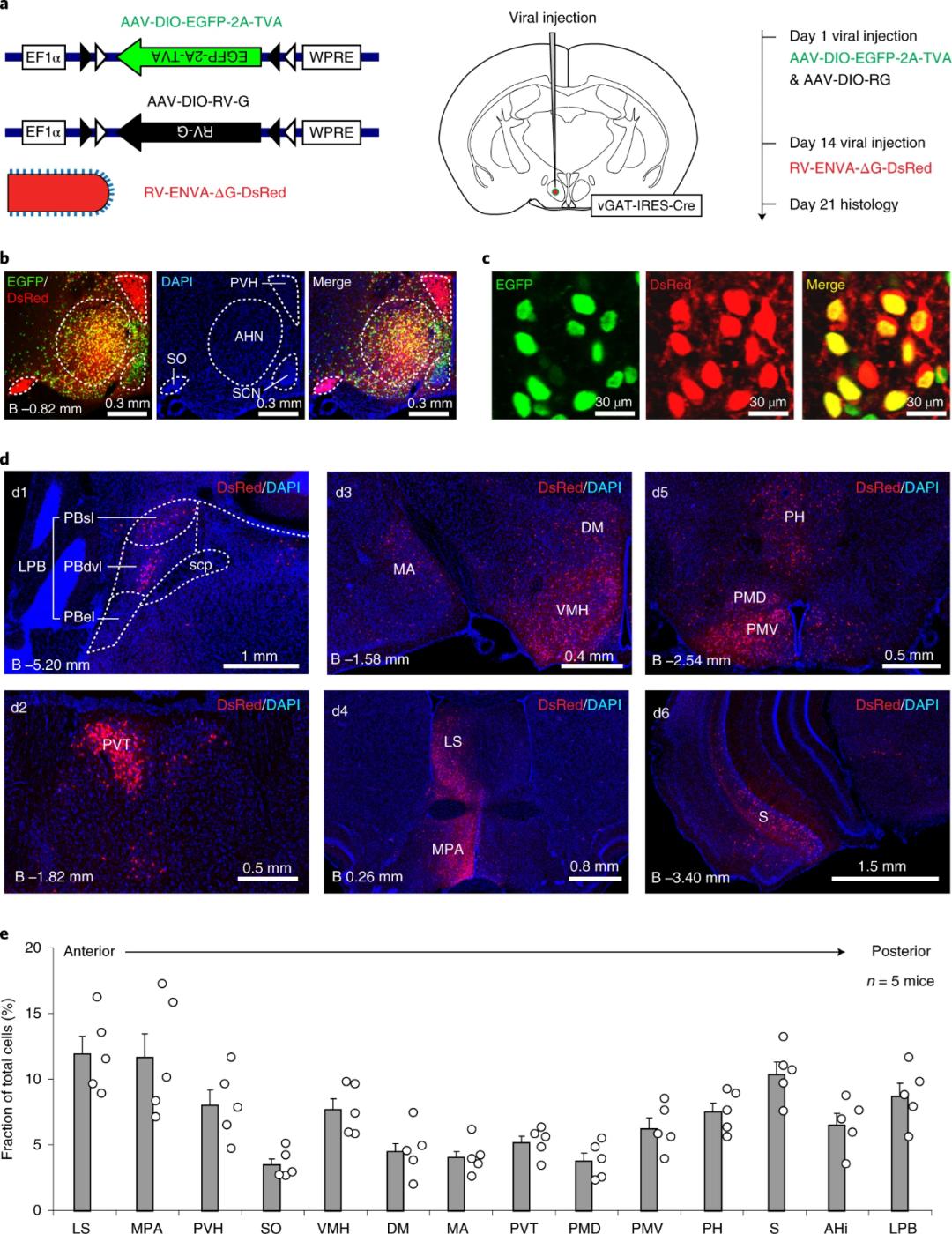

vGAT+ AHN神经元的单突触输入

那么vGAT+ AHN神经元如何连接至脑部相关区域呢。为了回答这个问题,作者利用重组狂犬病病毒(RV)进行了单突触逆行追踪(Fig.3 a-c)。发现单突触输入来自外侧臂旁核(LPB)和脑室旁丘脑核(PVT),两者直接由TAC1+(preprotachykinin 1,前速激肽原-1)脊柱神经元支配(Fig.3 d1-d2),此外,LPB还受到Tacr1+(编码速激肽受体1)和Gpr83+(编码G蛋白偶联受体83)神经元的支配。而这些神经元参与与疼痛相关的防御行为。其次,与小鼠攻击行为有关的VMH和侧隔核(LS)中的神经元单突触支配vGAT+ AHN神经元(Fig. 3d3, d4)。第三,神经元接收来自内侧杏仁核(MA)的少量支配,其将嗅觉信号从辅助嗅球传递到下丘脑核(Fig.3 d3)。第四,vGAT+ AHN神经元受到下丘脑后核(PH),PMD、腹侧前淋巴核(PMV)和亚丘脑(S)中的神经元单突触支配(Fig.3 d5, 3d6)。

Fig. 3 RV对vGAT+ AHN神经元的逆行追踪

—

Xie, et al. Nat Neurosci

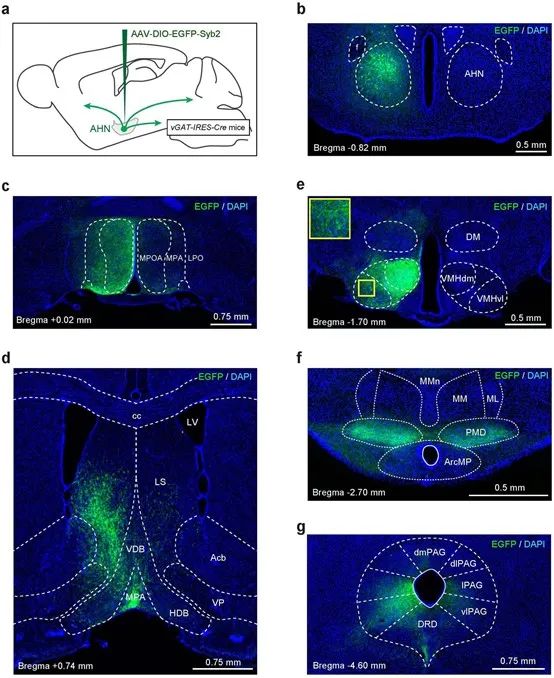

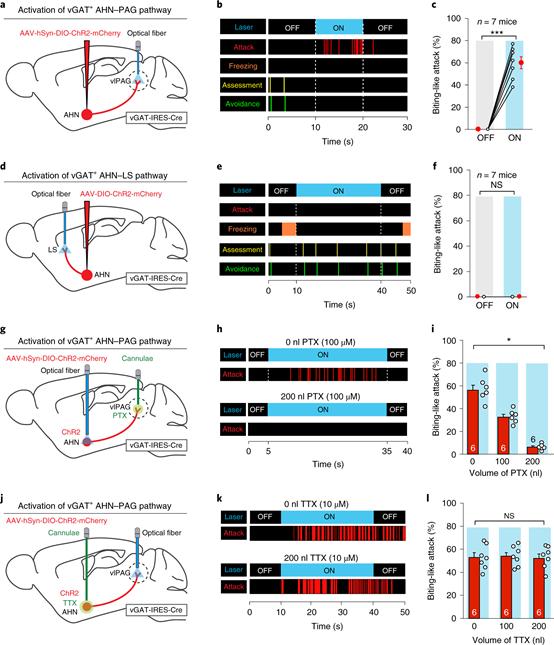

vGAT+ AHN-vlPAG环路触发防御反击

那么它的输出通路是怎样的?研究人员将AAV-DIO-EGFP-Synaptobrevin2(Syb2)注射到vGAT-IRES-Cre小鼠的AHN中(Fig.4 a, b),发现vGAT+ AHN神经元发散地投射到不同的大脑区域,包括内侧视前区域,LS、VMH、PMD、腹外侧中脑导水管周围灰质(ventrolateral periaqueductal gray,vlPAG)和其他区域(Fig.4 c-g)。在急性脑切片中,光从上述大脑区域的神经元中唤起GABA能突触后电流,并且这些电流几乎完全被GABAa受体拮抗剂印防己毒素所消除。由于vlPAG和LS均参与攻击相关行为,所以研究人员测试了vGAT+ AHN-vlPAG或AHN-LS哪一途径的激活会引发小鼠的防御攻击行为。AAV-DIO-ChR2-mCherry可以进行体内光激活通道的Cre依赖性和细胞类型的特异性表达,将其注射到vGAT-IRES-Cre小鼠的AHN中,然后将光纤植入vlPAG或LS中的ChR2-mCherry+轴突端上方。发现对vGAT+ AHN–vlPAG通路的光刺激引发了对活蛇的咬伤攻击并抑制了其他防御行为。相比之下,vGAT+ AHN–LS通路的激活未能诱导对蛇的撕咬攻击(Fig.5 a-i),由此确认vGAT+ AHN–vlPAG通路参与防御攻击。

Fig.4 vGAT+ AHN神经元的投射

—

Xie, et al. Nat Neurosci

Fig.5 vGAT+ AHN-PAG 通路的激活触发防御攻击

—

Xie, et al. Nat Neurosci

doi: 10.1038/s41593-021-00985-4

系统与网络

气味+方位:

初级嗅觉皮层的双面人生

Poo et al., Nature

@Veronica

大脑分为同种皮质(allocortex)和新皮质(neocortex)两种,新皮质大脑面积的90%,通常为六层结构,控制高级认知功能,比如大名鼎鼎的前额叶皮层就控制着决策、逻辑、工作记忆等等。而同种皮质则只占大脑面积的10%左右,通常分为三到四层,包括嗅觉系统和海马体两大部分,嗅觉系统用于处理嗅觉信息,海马体则处理空间信息。

So far so good,听起来不错是不是?但如果开个脑洞问问你:既然嗅觉系统和海马体在结构上同属于同种皮质,在发育和进化上也联系紧密,两者是否有功能的相似之处?毕竟动物在追随气味寻找食物的时候,不仅需要辨别不同的气味,还需要一套GPS导航系统才能保证下次也能快速找到食物。

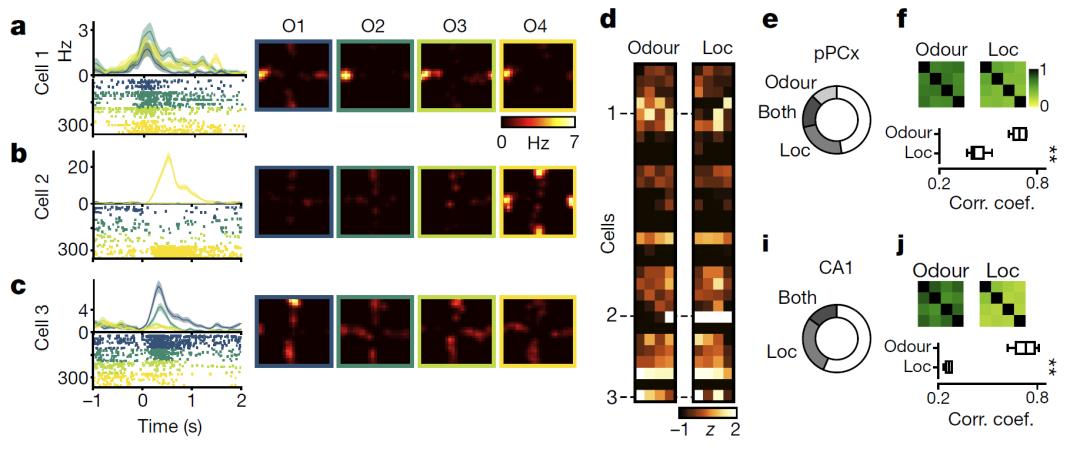

这个脑洞最近被来自葡萄牙Claremont Colleges的科学家填上了。他们发现,在后侧初级嗅觉皮层(posterior piriform cortex,pPCx)不仅有一群细胞分辨不同的气味,还有一群细胞能准确稳定地编码气味的空间信息,这种空间信息的编码确实也与海马体有关系。

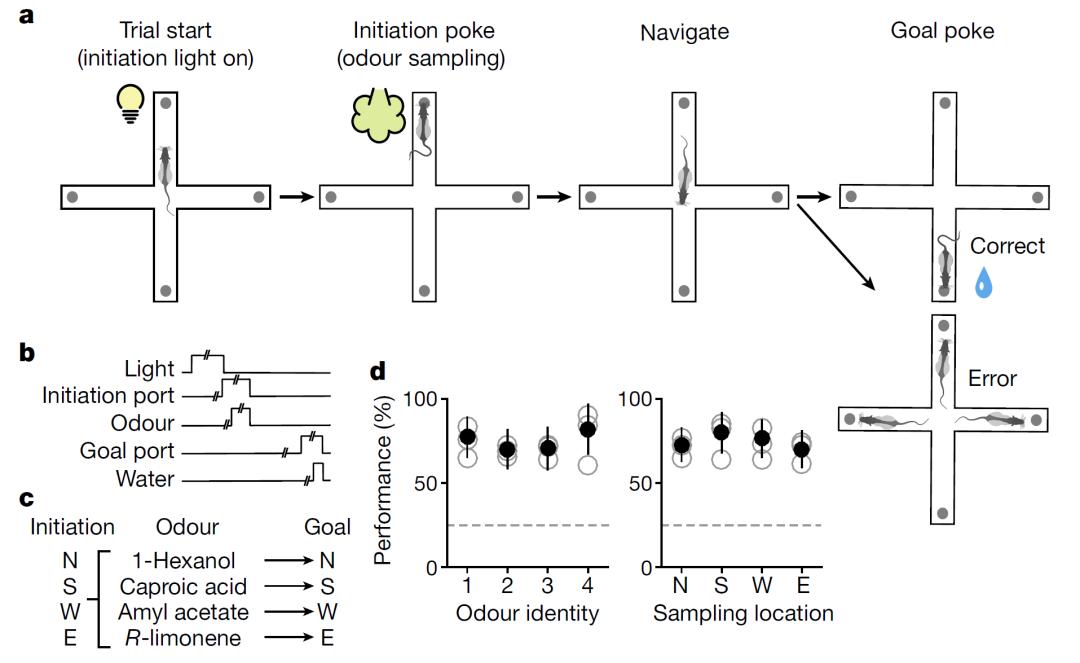

在这个气味-线索对应的空间选择任务(odor-cue allocentric spatial choice task)中,大鼠学会在十字迷宫中跑到亮灯提示的一支迷宫臂中闻port里随机呈现四种气味中的其中一种,因为每种气味各自对应其中一个方位的奖励,大鼠需要将气味线索和奖励方位联系起来才能多快好省地获得奖赏,与此同时,科学家在pPCx和海马CA1区域同时植入电极记录了全程神经元的发放。

- Poo et al., Nature -

结果他们发现,pPCx的神经元并不是只分辨气味,而是有更广泛的选择性:有的严格编码空间信息,有的严格编码气味信息,有的则是两者都有参与。不同的是,编码空间信息的细胞数量多于编码气味信息的细胞,而且从群体上来说,编码四个方位的细胞之间的信息相互更独立,而编码气味信息的则关联度更大。如果用线性分类器来解码气味或是方位的话,使用pPCx的群体神经元可以将两者都解码出来,但如果针对单个神经元来说,编码方位的解码正确率整体来说高于编码气味的正确率,这说明pPCx的主要功能可能并不是编码气味信息而是编码空间位置信息。

- Poo et al., Nature -

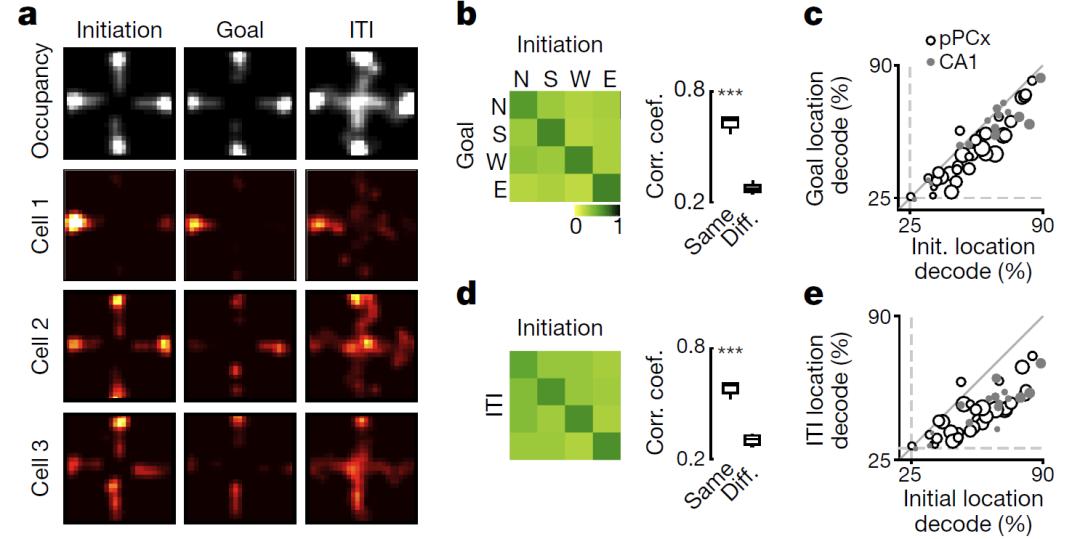

但是,这些编码空间的细胞也可能只是编码了每次试验中关于特定任务的预测信号,而不是真正建立了空间认知地图(cognitive map of space),如何区分这两者呢?聪明的研究人员想到,由于试验开始和结束时大鼠都会待在某一个特定方位的迷宫臂,如果细胞编码的是特定任务的预测信号,那么即使在试验开始和结束时大鼠的位置相同,由于前者预测气味,后者预测奖励,因此pPCx的神经信号也会不一样,但如果是空间认知地图的话,只要大鼠在同一个位置,无论在试验的哪个阶段(甚至是失败的试验),神经信号应该也是一致的,果然研究人员发现,pPCx在不同试验、不同阶段编码的位置信息是高度一致的,也就实锤了空间认知地图的假说。

- Poo et al., Nature -

最后,科学家还研究了pPCx的细胞放电和大鼠闻气味动作、以及海马区的theta波有同步耦连(coherence)关系,有趣的是,编码气味的细胞和闻气味的动作耦连,而编码位置的细胞和海马theta波耦连。这个结果表明,海马区负责收集各种感官的信息来整合空间地图,或许pPCx的一部分作用就是记录与嗅觉有关的空间信息,并且直接向“上级领导”海马汇报。

doi: 10.1038/s41586-021-04242-3

编者:阿莫東森、AFurryBear、Veronica、U87、新宇

编辑:阿莫東森、光影 | 排版:光影

封面:纪善生

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司