- +1

“死亡假日”:死亡的衰落与死亡图像的兴盛

原创 南艺翻译小组 影艺家 收录于话题#南艺翻译小组 35 个 #光影的要义 22 个

玻利维亚军官与记者站在一旁察看切·格瓦拉的尸体,1967年10月10日

玻利维亚军官与记者站在一旁察看切·格瓦拉的尸体,1967年10月10日维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

戈德堡对摄影的观察深入浅出且包罗万象,她的写作主题跨越极广:从流行影像到战争新闻,从肖像摄影快照亭到可后期数字图像,从乏味无趣的窥视到充满悲剧的现场等等。她还从摄影领域的“大师”作品中提炼出新的启示,其中包括沃克·埃文斯、约瑟夫·寇德卡和黛安·阿勃斯等,并以同样敏锐地视角书写和剖析了比尔·维奥拉(Bill Viola)、森山大道和巴斯蒂安娜·施密特(Bastienne Schmidt)等当代影像先驱者的作品。

此外,维姬·戈德堡的著作还包括《摄影的力量:照片如何改变我们的生活》(The Power of Photography: How Photographs Changed Our Lives)、《作为印刷品的摄影:从1816年至今的影像写作》(Photography in Print:Writings from 1816 To the Present)等。1997年,戈德堡获得国际摄影中心著名的“无限奖”,1999年,她荣获英国皇家摄影学会的约翰斯顿奖。

“死亡假日”:死亡的衰落与死亡图像的兴盛

文 | 维姬·戈德堡

译 | 曹昆萍 侯亮

在18世纪的欧洲和英国,死亡如同人的密友,频频出现。儿童死亡率尤其之高。人们生活在卫生条件恶劣的环境中,营养不良、饥荒、疾病和事故让生命变得不可预测,朝不保夕。手头稍宽裕者会死在家中,但穷人无法从工作中抽身照顾病患,只能将亲人送至医院,彼处,糟糕的医疗条件和猖獗的传染病会使他们迅速死去。而后,尸体被送至家中清洗、陈放,故即便未见临终者最后一面,仍可看到并处理他。

基督徒之死是具有宗教仪式性质的公共事件,意在成为表率,使观众更接近上帝。孟德斯潘夫人(Madame de Montespan)死于1707年,她并不害怕死亡,而是害怕孤独地死去。她极可能死于人群里。在宗教仪式中,最后的圣餐通常穿过城镇送到死者身前,街道上的每个人,无论在生活中地位如何,均有权随圣餐一道进入临终者的房间,并确实可由此获得赎罪券。

处决也是公开的。处决日直至19世纪都是假日,学校也一并放假。人们普遍认为,惩罚景象可威慑未来的罪犯。故尸体常被长时间展示,在人们眼前逐渐腐烂。

更为无辜的死者也可能会出现在公众视野。数世纪以来,墓地一直附属于大城市居民区的教堂,到18世纪,墓地已被填满。尸体被扔进普通的坑,仅覆盖几英寸泥土;此过程不断重复,直至坑被填满。在尸体已完全或部分腐烂处挖新地沟时,会不断翻出尸骨。这些骨头将放置于墓地旁的长廊。当掘墓人发现约里克(Yorick)的头骨时,哈姆雷特(Hamlet)毫未受惊。虽然墓地有时会发出恶臭,但人们常在死者旁甚至头顶上玩游戏、兜售商品。

18世纪末,许多西方国家的死亡率开始下降,起初并不明显,人们对它的态度却发生了变化。事实上,平均寿命已开始增长,虽幅度过小不易察觉,却可凭直觉得知。1740—1749年,法国平均寿命为25.9岁;1790—1799年为32.1岁。无人知晓确切原因,只知它确实如此。也许是气候发生变化,改善了粮食产量;也许是某些疾病自生自灭,不再致命。1798年,爱德华·詹纳(Edward Jenner)推出了天花疫苗,为战胜该疾病带来了首个真正的希望。

18世纪末,许多西方国家的死亡率开始下降,起初并不明显,人们对它的态度却发生了变化。事实上,平均寿命已开始增长,虽幅度过小不易察觉,却可凭直觉得知。1740—1749年,法国平均寿命为25.9岁;1790—1799年为32.1岁。无人知晓确切原因,只知它确实如此。也许是气候发生变化,改善了粮食产量;也许是某些疾病自生自灭,不再致命。1798年,爱德华·詹纳(Edward Jenner)推出了天花疫苗,为战胜该疾病带来了首个真正的希望。随着时间的推移,社会、宗教和医疗方面的改革令死亡逐渐退出人们的视野;到20世纪中期,大多都市的中心(尤其是在美国和英国)几乎已不见其踪迹。此过程大致并行于死亡描述的渐增,虽然它多少由新技术所致,却仍显反常并引人联想。尽管缺乏确凿证据,但间接证据有力证明了这两种现象的关联性。死亡愈发少见并非描述增多的要因,但历史与心理学表明,刚陷入焦虑的受众会为应对恐惧而寻求新方法,故表征迅速取代了实际经验。

表征的增多更为突然、显著,且略早于死亡可视化的明显下降,但它似乎从19世纪的平均寿命变化、死亡变迁(此变化随世纪进步而愈发明显)中得到额外动力,既回应了这些转变带来的新的紧张与疑虑,也使之加剧。

随着死亡画像的涌现,19世纪逐渐将自身注意力从对基督与圣人之死的宗教道德描述以及《死神》(ars moriendi)一书关于如何死亡的经验中移开,转而专注作为新闻或娱乐题材的暴力死亡世俗主题。19世纪,关于死亡的报道与图像接连出现,数量之多,令人深感不安,而在我们这个时代发现的诸多媒体问题,早在大众媒体诞生之初便形成了雏形。

死亡的消长与其表征既不完全平行,也不完全同步,严格来说并无因果关系。然而它们就在那儿,迈着略微失调的步伐跨越时间长河:当死者离开超验领域而成为美妙的梦想家与顺从的对象,当死刑隐退至监狱围墙后,当尘世的羁绊解脱于隔离病房或遥远的疗养院,新近出现的可复制媒体就如何死亡提供了愈发繁多的图像,或现实或夸张。

机械复制时代的死亡

机械复制时代的死亡18世纪,大众印刷品开始盛行,不过数量仍有限。该世纪末,出现了全新与复兴的图像技术,包括木刻与平板印刷术。不久后,两种技术均实现了更大的插图印刷量。19世纪初,蒸汽驱动的印刷机和机器制造的纸张使生产数以万计的期刊成为可能(几十年内变成了数以十万计),且便宜得难以想象。1839年,摄影术的诞生令世界的目光聚焦于照片之上;1851年,一种简便的照片复制方法(火棉胶摄影法)问世,照片变得更加廉价且更易获得。

这些发展随工业化、资本主义和社会变革而出现,创造了一个受过良好教育、经济宽裕且有一定闲暇时间的广大受众群体。近来,城市地区聚集了一群庞大的工人阶级,他们具有一定文化素养,渴望获得新闻、人类利益以及书面和视觉形式(尤以视觉为甚)的娱乐。大众之雏形近在眼前。

当处决吸引大量人群时,图片制作者也随之前来。单页民谣报(Broad ballads)将带有犯罪、处罚场景的木刻印版图作为插图,十分畅销。这些图像粗暴而激烈,如壮汉刺伤女性、女人撞击孩子头部,可交替使用。1840年左右,一座英国纪念碑上发生了多起自杀式跳碑事件,一个机智的出版商留有上述纪念碑的空白图片,如此便可将坠落男女的尸体置于其中。通常情况下,被判刑的罪犯或罪行的最新现场图片,其实是几十年前为证实另一劣行而制作的图片。

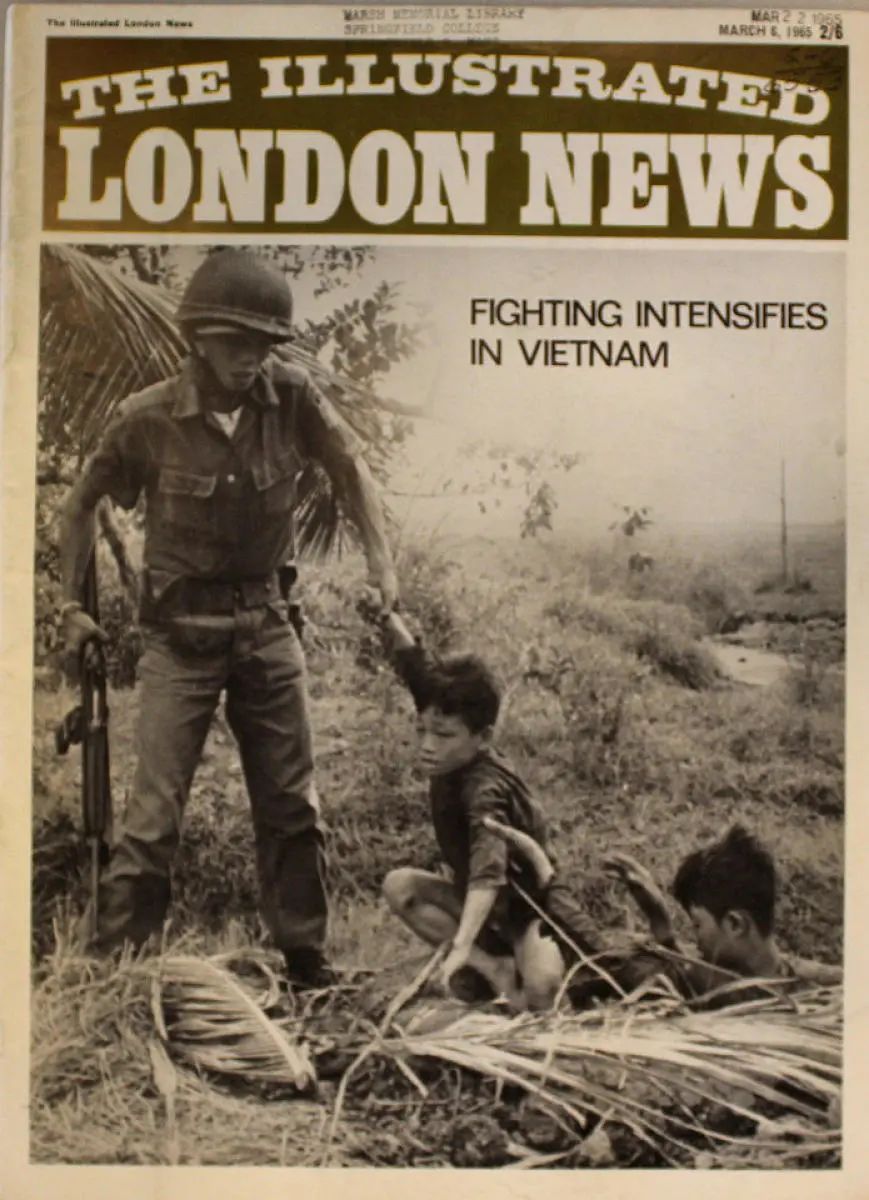

19世纪上半叶,单页报(broadsides)历经了一次短暂而繁盛的发展,但自19世纪40年代起,它便在插图报刊的竞争中逐渐消失。像《伦敦新闻画报》(Illustrated London News)这样的报纸曾登广告征集现场素描,并派自家艺术记者报道战争与革命,有时会复制照片。(关于如何将文字与照片印在一起,直至19世纪80年代末都没有一种实用且廉价的方法。)真实性、准确性和相似性均隐含于照片或现场素描图片,尽管它们并不总是能获得。涉及死亡的内容时,无法近距离观看之人已学会接受那些貌似真实的表征,用以替代经验。

19世纪上半叶,单页报(broadsides)历经了一次短暂而繁盛的发展,但自19世纪40年代起,它便在插图报刊的竞争中逐渐消失。像《伦敦新闻画报》(Illustrated London News)这样的报纸曾登广告征集现场素描,并派自家艺术记者报道战争与革命,有时会复制照片。(关于如何将文字与照片印在一起,直至19世纪80年代末都没有一种实用且廉价的方法。)真实性、准确性和相似性均隐含于照片或现场素描图片,尽管它们并不总是能获得。涉及死亡的内容时,无法近距离观看之人已学会接受那些貌似真实的表征,用以替代经验。即便死者似乎已死去,妥善入葬,但在印刷品和各种视觉场景中仍跃然纸上。插图随死亡的到来而进入。尽管临终之榻不再是社会的公共场合,但在版画中,伟人之死仍旧如此。摄影师为本世纪众多重要文化人物拍摄了临终照,有时刊登在期刊之上。

数世纪以来,君主与显要人物的重疾一贯是人们密切关注之事,他们的遗体也会在入葬前供观者瞻仰,不过,人们身在远处,能看或能参与之事受到严格限制。现今,林肯、格兰特、纳尔逊勋爵以及19世纪的任何一位政治家,在实际离世前或后,临终之榻均被拍摄下来,且仔细刻画了在场之人的特征,这些照片在短时间内被大量复制给观众,在某种意义上,观众也成了领袖身旁之人。林肯去世后,他的遗体经由铁路运往数个城市;如今,若公众无法来到纪念碑前,纪念碑便可来到他们身前。

从某种意义上说,“感觉”在场的哀悼者队伍逐渐壮大,尽管体验的直接性有所减弱。这种转移经由再现而产生,它预示了全世界人民将通过电视参加约翰·F·肯尼迪(John F. Kennedy)的葬礼,也预示了小报的“停尸台照片”(slab shots),即摄于停尸间的史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)和埃维斯·普里斯利(Elvis Presley)遗体。

从某种意义上说,“感觉”在场的哀悼者队伍逐渐壮大,尽管体验的直接性有所减弱。这种转移经由再现而产生,它预示了全世界人民将通过电视参加约翰·F·肯尼迪(John F. Kennedy)的葬礼,也预示了小报的“停尸台照片”(slab shots),即摄于停尸间的史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)和埃维斯·普里斯利(Elvis Presley)遗体。19世纪中期,人们已知晓新闻报纸正取代直接、在场的死亡体验。1857年7月25日,《哈勃周刊》(Harper's Weekly)写道:

这个时代,记者们用惊心动魄的修辞为数百万读者拍摄细节[注意,在照片可以与文字一起复制前,摄影(photograph)是用作描述现实视觉效果的动词],他们实际上成了观众,现今毋庸置疑......各国法学家可能都会得出这样的结论:数百万读者思考的例子,比成千上万好奇旁观者幸灾乐祸的例子更有力量。

图片会增强新闻的力量,使公开展示问题变得更加复杂。两年后,该杂志大肆宣扬自身的重要性,并鼓吹插图的普世价值:“假设报纸不存在,并设想,若人们仅依靠书面描述,对过往事件真正了解的程度会有多低,如此方能最大程度认识报纸的价值”。[1]

死亡并非唯一变得愈发间接(而非直接)的体验。后现代主义者坚称,真实的生活正被复制品取代,这种复制品在19世纪便已蓄力并获得认可。1843年,路德维希·费尔巴哈(Ludwig Feuerbach)谈及宗教时写道:“如今这个时代偏爱图像而非事物,偏爱复制品而非原作,偏爱幻想[有时译为表征(representation)]而非现实,偏爱表象(appearance)而非本质,”并补充,时代全然意识到了这一点。[2]

插图的统治力之强大,令华兹华斯(Wordsworth)在1846年写下一首十四行诗(1850年出版),用以谴责各类插图书与报纸。他担心图片会破坏人类那来之不易的思考能力:

现在散文和诗歌声名狼藉

一定要用最合适的哑巴艺术

这片曾经充满智慧的土地的味道。

谴责这种对图片页面的恶意滥用!

眼睛必须是一切的一切,舌头和耳朵没有什么?

老天保佑我们远离低级趣味!

1896年,一位编辑加了条脚注:“若华兹华斯知晓众多报纸会朝着此方向堕落,他的指责将会更加严厉。”[3]

摄影术令此图像依赖现象剧增。1859年,奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)极其有先见之明地写道:

形式从此脱离了物质。事实上,物质作为可见物体,除当作塑造形状的模具,再也没多大用处。给我们几张值得一看的事物的底片,从不同角度拍摄,这就是我们对它的全部要求。若你愿意,便将它拽下或烧掉吧......我们现已得到创造物的果实,无需再为核心烦恼。每一个可引发想象的自然与艺术对象),很快就会为我们揭开它的表面。人们会将所有稀奇、美丽、宏伟的物体统统扔掉,如同在南美洲猎牛,取其外皮,遗弃不值钱的尸体。[4]

拟像的替代价值与主导地位已得到承认。死亡画面取代真实死亡场景只是其中一个方面(尽管十分重要),最终,此趋势将改变我们体验世界的方式。

寿命延长,死亡消逝

随着生命逐渐延长,人们愈发重视生命,也愈发害怕死亡。[5]宗教习俗的世俗化,以及18世纪后期出现的家庭关系新力量,均意味着个人死亡正退出公共仪式(陌生人不再来到床边),变为私人家庭事务。对于死亡,形成了两种明显矛盾的态度:哥特运动与浪漫主义运动将之变为一种引人生厌、病态、审美化的迷人事物,美得可怖;而一种新的天堂概念令死亡变得美丽怡人,彼处,已婚伴侣的世俗之爱延续于舒适的小屋中。哥特诞生自英国,家庭之来世也在该处占据重要位置,但两者均传播广泛。令人毛骨悚然的死亡审美化在本质上是世俗的,而将天堂还原为郊区的资产阶级乌托邦则源自宗教结构;两者均可看作是应对死亡焦虑上升的虚构手段。

19世纪,平均寿命仍在缓慢攀升。但在英格兰和威尔士[6],那些表明死亡率正缓慢下降的统计数据掩盖了各阶层平均寿命的差异。在1830年的伦敦,贵族、专业人士及其家人(也就是那些有插图报纸后会阅读的人)的平均死亡年龄是44岁;商人、文员及其家人是25岁;工人则是22岁。改革者对此差异了然于胸,故及时改善卫生条件,扭转了局势。1842年,埃德温·查德威克(Edwin Chadwick)在递交给议会的著名报告中说,他所倡导的卫生改革将使工人阶层平均寿命至少延长13年。19世纪末,美国各阶层的平均寿命为47岁。

对我们而言,22、44、47岁听起来并不多,但就平均寿命的变化而言,即便只是勉强可察觉,也一定会使人们对死亡的态度发生变化。19世纪后期,医学发展前景光明,这使得人们满怀希望,甚至超出当时科学所能满足的范围。1858年,路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)提出巴氏杀菌法原理。1864年,约瑟夫·李斯特(Joseph Lister)指出医生手上的微生物会散播传染病,并于19世纪70、80年代发现导致霍乱、肺结核、狂犬病等诸多疾病的微生物。各位医生坚决反对李斯特的观点,但在接受其想法并采取卫生措施的地方,分娩或手术后的死亡率均有所下降,有时甚至急剧下降。麻醉剂出现;伦敦发热医院搬离居民区并重新设计,以提供更多空气、光线并隔离传染病人;弗洛伦斯·南丁格尔(Florence Nightingale)成功开展护士培训活动,改善了医院护理条件。

其结果是,人们活得更久了,亦对生命更具希望。更多的人前往医院接受治疗,无论贫富;更多的人死在那里,不被看到[7]。自20世纪30年代起,死亡移至医院的进程迅速加快,而近两个世纪以来,因寿命延长、临终者移至家外,死亡一直稳步消失于人们的视线。

19世纪,遗体不再置于家中,并在外照料。依据传统,亲属会清洗遗体、为之穿戴,而后置放于客厅供亲友瞻望。19世纪中下期,殡仪业人员开始接管其中的若干职责。部分原因在于,18世纪末的英国、19世纪40年代的美国及不久后的欧洲大陆开始流行人寿保险[8];人们有钱举行奢侈的葬礼,殡仪业人员也纷纷开拓这一不断发展的业务。19世纪80年代,殡仪馆协会成立;1887年,美国防腐学院(U.S. College of Embalming)成立(内战期间便开始了防腐工作),殡仪馆取代私人住宅的会客厅,而后更名为“客厅”。

临终者与死者正慢慢退出公众视野。原附属于城镇中心教堂的墓地被迁至乡村。1763年,法国的掘墓人、教堂墓地旁的若干居民因墓地烟雾而意外死亡,当局便下令将墓地迁出城镇。这项指令正式生效于1776年,彼时,国王颁布了自己的法令。1850年,《大都会安葬条例》(Metropolitan Interments Act)禁止将遗体葬于伦敦教堂院落,或任何房屋的两百码内。19世纪50年代,英国墓地就如美国那些迁至乡村的墓地一样,被认作是宜人之地,彼处,妥善地入葬“定会使死亡本身失去其最引人生厌的特征”[9],包括可视化。

暴力死亡这一经组织的壮观场面(公开处决)也在逐渐消失。18世纪末,尽管只有受良好教育之人才能表达他们的不安,但在处决时,上下层阶级均混在在一起。启蒙运动宣布,公开的酷刑和处决是一种“暴行”,到19世纪初,像车轮碾压、分尸这样的暴力死亡手段已被彻底取消。但是,人们觉得自己有权“看戏”,当断头台取代绞刑架时,他们会因无法看清而大声抱怨[10]。然而在这类场合,熙熙攘攘的人群和不受约束的仪式吸引了扒手和其他罪犯,有时还会招致骚乱。早在18世纪,当局便开始将公开处决视作一种威胁;最终,该事项被移至监狱内院进行。

19世纪,此类公开处决的数量急剧下降。19世纪初,英国有160项死刑罪记录在案,1810年为320项,法国则为115项。在英国,公民偷5个先令或砍一棵树会像犯重罪一般被处决,尽管死刑绝不可滥用。在19世纪的第二个十年,英国刑法开始进行重大改革;这被视作道德与文明进步的证据(足够充分)。到1850年,英国死罪仅剩10项,而且除了叛国罪和谋杀罪,鲜少判处死刑;死刑在法国也是罕见的,尽管公社改变了这一点。

然而,英国直到1969年才彻底废除死刑。1981年,在亨利·菲尔丁(Henry Fielding)呼吁废除死刑的两个多世纪后,法国才永久废除死刑,但这两个国家早已不再将死刑作为公共景观。19世纪末,法国人在黎明时分执行死刑,人群被警察的警戒线挡住。在19世纪的前20年里,英格兰和威尔士约有2700人被处决;就人口而言,是1841—1850年这十年间的12倍。

公开处决仍是偶尔发生的骚乱场面,但它们显然正在减少。到19世纪初,德国和美国的死刑均于私下进行。久而久之,死亡不再出现于家与公共广场,因为人们正努力努力拉开非公开死亡的序幕。对当今的美国而言,问题不仅在于是否会有更多的私下处决,而是要不要再次公开,这次是在电视上。

死亡、恐惧与新的反应

尽管死亡极其安静、缓慢地退出了公众视野,19世纪的城市社会却仍对它念念不忘,并试图重建社会与个人的反应,无视此不可避免之事。延续下来的哀悼仪式通常是社会性而非宗教性、形式化的,哀悼程度也被规定到最后的细节。曾经个人临终探访的道德与救赎力量,已转移至小说这一新文学形式中:该时代的大多著作都含有延续下来的死亡场景。一旦墓地迁出城市中心,乡村墓地便成了宜人的花园,昔日无意中接触的尸体也变成了一种奇观或观赏机会。在巴黎,停尸房的门总是开着,人们若路过便会顺道看看,而地下墓穴已成为游客的热门景点,当中,先前墓地挖出的尸骨被排成行列并置于长廊。

人们找到了巧妙的方法来掩盖由注视引发的恐惧。掩盖它是一种方法,美化它也是一种方法,驯服它又是另一种方法。1860年1月,《哈勃周刊》为伦勃朗·皮尔(Rembrandt Peale)的彩色石版画《死亡之庭》(Court of Death,首绘于1820年)刊登了广告,售价10美元,广告吹嘘道:“画中没有一具骷髅或任何引人生厌的东西(又是厌恶一词,死亡正因中产阶级消费而被清理)。这是一幅赏心悦目的作品。孩子可以学习并理解它,而其崇高概念为强大想象力提供了空间。”更重要的是,再没有比它 “更令人印象深刻、富于教益、美丽的庭院装饰品了”。

防腐是一种用生命模拟物掩盖死亡的方式,改善其外观,使之不再可怖。还有其他方法。如纪念首饰,早先饰于骷髅与棺材,现则置放逝者小像,或是更意味深长,用他们的头发制成——一种匿名、无血肉、不腐烂的身体碎片。在主流小说中,年轻女主人公高尚地死去,并确信有来生——《小妇人》(Little Women)中的贝丝、《老古玩店》(The Old Curiosity Shop)中的小内尔、《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin)中的小伊娃以及《卖火柴的小女孩》(Little Match Girl)。1858年,英国著名摄影师亨利·佩奇·罗宾逊(Henry Peach Robinson)拍摄了一张名为《弥留》(Fading Away)的著名合成照,当中,一位美丽的年轻女子衰弱地躺于贵妃椅上,家人则坐在一旁默默感伤,或无望地望向窗外。这幅图像概括了家庭的紧张关系,以及面对死亡沉稳、平和与坚韧。

防腐是一种用生命模拟物掩盖死亡的方式,改善其外观,使之不再可怖。还有其他方法。如纪念首饰,早先饰于骷髅与棺材,现则置放逝者小像,或是更意味深长,用他们的头发制成——一种匿名、无血肉、不腐烂的身体碎片。在主流小说中,年轻女主人公高尚地死去,并确信有来生——《小妇人》(Little Women)中的贝丝、《老古玩店》(The Old Curiosity Shop)中的小内尔、《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's Cabin)中的小伊娃以及《卖火柴的小女孩》(Little Match Girl)。1858年,英国著名摄影师亨利·佩奇·罗宾逊(Henry Peach Robinson)拍摄了一张名为《弥留》(Fading Away)的著名合成照,当中,一位美丽的年轻女子衰弱地躺于贵妃椅上,家人则坐在一旁默默感伤,或无望地望向窗外。这幅图像概括了家庭的紧张关系,以及面对死亡沉稳、平和与坚韧。 在整个19世纪,遗照——仿佛是故事中的下一个画面——盛行于美国众多家庭(欧洲则较少),它们多被陈列在壁炉架和客厅桌子上。(为死者拍摄专业照片的习俗一直持续到第二次世界大战,且显然仍流行于部分地区,但死亡已不再为公众所接受,故此类图像现多被藏在相册中。)这类摄影师擅长让死者看上去面容安详,以符合来世为资产阶级的生活观念。1846年,波士顿杰出肖像摄影师索斯沃斯(Southworth)和霍斯(Hawes)在宣传中说:“我们将尽心尽力拍摄合乎心意的死者小像,让他们看上去极其自然,甚至在艺术家眼中是沉睡的。”[11](在一张20世纪的死婴照片中,孩子眼睛圆睁,因为眼睛是贴在肖像上的[12])有人建议,若墓园摆满死者生前的照片,将会是更适于参观的场所,其实,墓碑保存达盖尔照片的专利早在1851年便取消。

在整个19世纪,遗照——仿佛是故事中的下一个画面——盛行于美国众多家庭(欧洲则较少),它们多被陈列在壁炉架和客厅桌子上。(为死者拍摄专业照片的习俗一直持续到第二次世界大战,且显然仍流行于部分地区,但死亡已不再为公众所接受,故此类图像现多被藏在相册中。)这类摄影师擅长让死者看上去面容安详,以符合来世为资产阶级的生活观念。1846年,波士顿杰出肖像摄影师索斯沃斯(Southworth)和霍斯(Hawes)在宣传中说:“我们将尽心尽力拍摄合乎心意的死者小像,让他们看上去极其自然,甚至在艺术家眼中是沉睡的。”[11](在一张20世纪的死婴照片中,孩子眼睛圆睁,因为眼睛是贴在肖像上的[12])有人建议,若墓园摆满死者生前的照片,将会是更适于参观的场所,其实,墓碑保存达盖尔照片的专利早在1851年便取消。 这里有你的刺痛

这里有你的刺痛随着19世纪的到来,死者的面孔不再美丽如常。如福楼拜笔下的包法利夫人,她想象自己在超然的晕眩中死去,其实却只是犯了流感;而后服毒时,极其可怕地死去了。又如托尔斯泰笔下的伊万·伊里奇(Ivan Ilych),他的死亡挥之不去,显然不具浪漫色彩,临终之际,他的身体变肮脏了,其命运也对周围人无足轻重。如今,死亡难以令人振奋,开始销声匿迹,人们对它的态度也发生诸多变化。奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)说:“人们必须铁石心肠,如此才能在读到小内尔(Little Nell)之死时不笑出声。”

这个世纪痴迷于死亡,如所有迷恋一般,无疑显露出强烈的焦虑。信仰逐渐衰落(尤其是对来世的信仰),令此现象愈加泛滥。对许多人而言,死亡即是湮灭,死者即成虚无,不复存在。龚古尔兄弟写道:“人们不再奉死者为进入未知世界的生物,也不再将死亡升华为可怕的'只可意会不可言传'的来世。在现代社会,死者如‘零’一般,毫无价值。”[13]马奈、德加等艺术家真实、冷静地描绘了这个“零”。本世纪出现了数次宗教复兴,许多人坚信天堂是惬意的。其他人则接受启蒙运动的观念,认为不朽存在于生者的记忆中。不过,一旦圣经注释、达尔文与现代科学开始生效,焦虑便开始大肆蔓延。到1878年,一家英国的殡仪馆提供了不同形式与颜色的葬礼,其选择取决于,在世者是否认为死者仅是在沉睡,等待第二次降临,是否去了炼狱,或是否彻底消失。[14]

1852年,冈考特(Goncourts)宣布宗教绘画“与已死之物同亡”[15](信仰)。1867年,马修·阿诺德(Matthew Arnold)在《多佛尔海滩》(Dover Beach)中写道:

信仰之海

曾经也是满载而归,围绕着地球的岸边

像明亮的腰带褶皱一样躺在那里。

但现在我只承受

它那忧郁的、漫长的、渐渐远去的吼声

19世纪60年代,马奈的两幅基督画作中并未看到激发宗教信仰的显明意图;之所以作此画,是因他认为处理传统肖像画是一大艺术难题。到1898年,美国作家威廉·亨利·约翰逊(William Henry Johnson)说:“传统信仰正迅速改变,且有所瓦解。25年间,权力对旧教条产生重大影响,胜过自人类开始思考以来的任何时代的思想。”[16]

不出意外,死亡的前景将再次变得可怕。在一种曾经认为自己能确得永生的文化中,无论幸福或悲惨,一旦这个倍加珍惜的信念遭到破坏或丧失,必将招致强烈焦虑。摄影在诞生不久后便开始表现死亡,甚至尝试表现来世。19世纪下半叶,“灵异照片”声称可进入了另一个世界,引发巨大争议。摄影师为那些想与已故亲属联络的人拍摄肖像;照片冲洗好后,外在人物或面孔诡秘地盘旋于生者的清晰轮廓之上。这只不过是双重曝光,当中,未显影的感光板上有一幅图像(如孩子),摄影师将之再次冲洗为当前的模特。但许多人认为,他们已找到自己所失之人继续存活的要诀(或发现另一种精神的世界,如灵魂)。阿瑟·柯南·道尔(Arthur Conan Doyle)坚信灵异照片的力量。挣扎着接受死亡是人类状况的一部分。如弗洛伊德所言,人无法充分想象自己的死亡,始终是一个在想象中观看事件的观望者。对答案的极度渴求与坚决否认、对掌控的格外向往,无不加强着我们对死亡场景的迷恋、恐惧与回避。

挣扎着接受死亡是人类状况的一部分。如弗洛伊德所言,人无法充分想象自己的死亡,始终是一个在想象中观看事件的观望者。对答案的极度渴求与坚决否认、对掌控的格外向往,无不加强着我们对死亡场景的迷恋、恐惧与回避。

死亡、暴力与魅力

死亡、暴力与魅力19世纪,死亡在多处(至少在英、法、美这些国家)被竭力遮盖与否定,甚至连作为宗教首要圣像的耶稣之死也被其复活形象取代。死亡图像比现实图像消失得更快,但两者显然均在减少。为填此空白,再现迅速增多,插图也频频转向表现暴力,依我之见,这两个事实均表明,现代世界的技术和营销策略与新的生命焦虑相伴而生,它下意识地利用了这些焦虑,时常催生或加剧它。

摄影的瞬间性对快速表现死亡与暴力至关重要,而在某些情况下,如临终之榻或死后图像,也必定有助于哀悼过程。摄影图像被看作是完全真实的,故即便周报的木版画上标着 “据马修·布雷迪(Mathew Brady)的照片而作”(或无论何人),算不得艺术,也比最杰出艺术家的作品更具说服力。此高度真实性可让死亡照片流露出的平静更抚慰人心,这是其他方式无法替代的。

至于图像,无论是照片、版画还是电影,均能予人一种现实所不具备的含混慰藉与控制,尤其是对那些反复观看一张图像、一部电影的人而言。拥有一张静态图像便意味着控制它,若此图像为照片便更具意义,因为照片有可信的现实痕迹。它可被凝视,可被质询,可被翻转,可被收起又可在随后再次拿出。它无需人们行动,如同遇见临终者或谋杀案,观众可决定是否关注它。[反复观看电影也具有仪式性的一面。知道暴力与死亡会在何时出现便可控制自身情绪。而且,每人只会死一次,故反复观看同一个人的死亡往往会在真实的死亡前筑起一道破败壁垒。此外,明星是完全“永生”的,如《永不瞑目》(Never on Sunday)中梅丽娜·梅尔库里(Melina Mercouri)扮演的希腊悲剧演员所说,他们在演出结束后都去了海滩。电影明星会继续拍摄下一部电影,也许会再死一次。]

古往今来,浮雕、瓶画和壁画均描绘了战争中的死亡,并宣扬武士国王的胜利暴行。在西方基督教国家,耶稣的暴死一贯可见(至少在教堂),圣人的惊骇之死也大量出现于绘画中,偶尔可在雕塑中看到,15世纪后带插图的圣徒传也有所记载。地狱酷刑亦屡见不鲜。对战争死亡的描绘从未消失,但在后古典及文艺复兴时期的艺术作品中却比重甚小。至少在西欧大部分地区,圣母死亡场景、墓穴雕塑与死亡艺术书籍均呈现了更加平和的死亡。

亲人与生人之死似乎不可左右,人类思维也难抵真相,但基督教对死亡的描绘有其明确目的,当中载有宗教、道德与教诲之启示。在《死亡之书》(ars moriendi books)之外,描述也集中于可拯救观众的圣人之身,尽管他或她极可能不愿分享那些已被描绘的命运。

而在19世纪,机械复制的插图(数量远大于之前的任何绘画媒介)不仅提供了诸多对死亡的描绘,还更多带来了对世俗、暴力、(本质上无教诲的)死亡的描绘。在插图报刊问世最初几年,除肃穆的临终图像,出版物与图像中的死亡大多无情、残酷且狠毒(谋杀、处决、灾难、战争),尽管不常明示或详述。

死亡图像不仅趾高气昂走上了舞台,还找到了可让自己持续出现在公众视野的新方法与新形式。公开处决日益减少,但报纸确保无论发生什么都是可见的,即使是在监狱高墙内。更重要的是,插图报纸成倍增加了对事故与自然灾害的描述:铁路脱轨、船舶海难、爆炸与食品问题。这既无宗教意义,也无救赎力量,却可能降临到任何一人身上,由此,焦虑感与日俱增,萦绕于整个19世纪的上空。

灾难无疑是新闻,但从其他方面看,报纸仅回应了人们对暴力与死亡的迷恋,随之而来的是对生命终结的削平与美化。19世纪20年代,哥特小说对鬼魂、食尸鬼与瘴气的描写已丧失其想象力优势,而人们对哥特式死亡的迷恋仍存在于杜莎夫人蜡像馆之中,彼处,恐怖、犯罪事件的受害者与在痛苦中被处决的罪犯均被极力忠实地仿造出,还有恐怖物像陈列室,无论上层下层,也无论男女,均表欢迎。19世纪初的立体画无非是些愚弄眼球的表演,当中,高明的绘画与灯光效果令场景看上去发生变化,也使人物似乎近在眼前,通常含有葬礼与死亡阴影回归的场景。

若论何者最显著、最成功地保留了哥特与浪漫主义对冒险、斗争及死亡的想象,当数情景戏剧。此乃一种浅显易处理的作品,依公式化套路迅速制成,附以音乐烘托情感(宛如电影)。它多迎合下层阶级之好,该群体也深受吸引;此戏剧之叙事类同于大报民谣;剧院也开始从当时广为流行的谋杀案中取材。有一次,案件还在审理而戏剧却已上演。辩护律师自然会禁止此剧上演;舞台幕布在处死凶手后方可再次升起。

上世纪,公众对犯罪的热情堪称惊人。印有谋杀案的出版物已流传数世纪,但复制与发行量均有限。19世纪的各类报道表明,一些印有恶名昭彰谋杀案的大报(broadside)已在英国售出超百万份。碰巧的是,在后拿破仑时代的英国正处长期安定时,死亡被重塑为天使孩童与婚姻之景,重现于天堂。这个国家已经历太多起骇人的谋杀案,“开膛手杰克” (Jack the Ripper)为当中之最。

1851年2月1日,《伦敦新闻画报》甚至说,欧洲那安定的35年“不允许发泄任何恶意情绪,除非这些情绪受法律制止或惩罚”。(事实上,暴力犯罪的数量在18世纪就已减少,侵犯财产的犯罪数量则随财富积累而逐渐上升。18世纪,人们聚居于城市,大报、大众刊物及各类报纸广为传播,这都让人们更加注意到暴力犯罪,就如当今所发生的一般。)

英国期刊曾表示,若无战争,罪犯便必须以寻常的方式表达自己,而非诉诸暴力。也许如此,但若无战争,若死亡尽可能远离日常生活,似乎只会加剧人们对极端死亡方式的迷恋,还有些许好奇、些许恐惧,须以或此或彼的方式使之满足。凑巧的是,和平年代的谋杀案涌现时,新兴大众报刊恰好进入高速发展期;各类期刊争分夺秒地将谋杀案一切细节展露于世。

“便士报”、插图杂志与谋杀案涌现的并行或仅为巧合,或更可能是,印刷媒体令谋杀案臭名远扬,使之在大众文化中留下数十年印迹。[17]报刊对犯罪的报道也并非巧合。到19世纪20年代,报刊仍多为政治性或商业性的,处理党派问题或诸如航运新闻一类的题材。如我们当今理解的那样,真正的报纸是对突发事件的记述,而犯罪行为大多符合这一要求。刑事审判已在印刷庭审记录册时发现流行方式,一些新兴报纸便沿袭了此传统。其他报纸则更戏剧性地渲染犯罪(常以耸人听闻的方式叙述),与此同时,世界上第一份真正的插图报纸《伦敦新闻画报》(1842年)用图像拓宽了传统。1843年3月4日,巴黎插图周刊《画报》(L'Illustration)创刊,报道了两起谋杀案和一起暗杀事件,当中两篇文章附有插图。

对报纸而言,坏消息便是好消息。1859年3月5日,《哈珀周刊》称其发行量已超75000份。3月12日,他们发表了一篇国会议员丹尼尔E. 西克尔斯(Daniel E. Sickles)的重大新闻,他杀了自认为是妻子情夫的人。这篇报道附有三幅主要人物的肖像,西克尔斯家、国会议员会所的图片,以及艺术家描绘街道枪击案的作品。一周后,该报在头版上称:“本刊上期售出120000份”。而到1862年1月,该报通知其广告商:“《哈珀周刊》经营者在南北战争报道中付出的巨大努力得到了回报,发行量大幅增。”英法报刊也有类似经历。1868年,《费加罗》(Figaro)称,为法国各省提供一家六口被杀案的详细报道后,其发行量增加了3万。[18]

报刊对各类犯罪(尤以骇人谋杀案为甚)的描述引人涌向报摊,插图则更甚。在如今的媒体中,关于暴力的争论因传播系统的视觉性而错综复杂。多数人可证明,较之于印刷文字或口头语言,图像更能唤起直接、本能的情感反应。视觉反应无疑更为原始;无论如何,在大脑相信眼睛之所见、耳朵之所听前,眼睛早已信其所见。

暴力与中产阶级道德

报刊痴迷于报道犯罪,甚至女性也热衷于观察犯罪和审判(或期刊报道)中的细节,这冒犯了那些试图为日益壮大的中产阶级制定道德标准的人。插图报刊便欲行此事。他们认为报刊应提供指导与道德教化,尽管印刷了大量暴力与死亡图像,也常试着通过保持距离来削弱图片的冲击,或略去原本将在文中印刷的细节。他们将自己宣传为“家庭刊物”,并试图弄清如何以一种可接受的方式传递最糟糕的消息,为此耗费数十年。

不知为何,英美中产阶级插图刊物《哈珀周刊》、《莱斯利》与《伦敦新闻画报》在最初二三十年均详细报道过谋杀案,而后却鲜少如此。可想而知,他们发现自己无法与廉价小报竞争,便选择不再报道。他们极力反对廉价报纸中对暴力犯罪的露骨描写。发于1866年1月20日的《哈珀周刊》谴责了对“丑行罪”的宣传:

近来有人严肃地宣称,城市发生恶劣犯罪会导致所有市民“被迫”打听那些可憎细节,此话荒谬至极,就如同说,警察前往默瑟街(Mercer Street)的罪犯窝点会导致公众“被迫”打听该窝点发现的所有情况的详细说明。公众热衷于阅读此类描述,并极可能因淫秽内容而愈发贪婪。

《伦敦新闻画报》提出过类似抱怨。1849年,它拒绝刊登关于一场暗杀的争论,而报刊常以此类消息维持公众的可悲好奇心。变化诸多。注意,美国报刊认为人们虽会对性的详述感到不快(若着迷则不然),却显然不会厌恶暴力与谋杀(以及其中暗含的类似淫秽)的类似详述。《哈珀》认为读者应当感到厌恶,若真如此,报刊对犯罪的报道都不至于此。本世纪,此清教主义国家的电影法规一贯明确限制暴力与性,但对性的审查显然严苛于暴力。

19世纪,耶稣承受的酷刑与苦难已不再是艺术家的主题。有人说,马奈画的死亡基督像是矿工,高更描绘的苦难则试图描绘法国各省的原始信仰,而非上帝之子的痛苦形象。他们其实是有意弱化耶稣受难的痕迹。1850年,有位英国作家对一幅画作(耶稣受诱惑后被天使服侍)评论道:“该画家试图描绘神的顺从与疲惫,摆脱了救世主常常表现出的那种肉体磨难”[19]图像中,当一些普通人的暴力瞬间愈发可见时,它们会提供一种微妙而短暂的安全感,这种安全感在耶稣的图像中毫无意义:这不是我;至少在这一刻,我已从自己刚刚目睹的特殊命运中获救。

无论古今,暴力与死亡图像的流行均与其在现实生活中的稀缺有关:比起死于癌症或帕金森症,想象不可能发生的事较为“安全”。顺便一提,19世纪的期刊报道了突发于印度和埃及的霍乱,多是警告人们最好在家采取必要卫生措施,因为疾病将在数月后大肆蔓延。(真希望我们也能有他们那样的滞后期)。不过,彼时的周刊不会像当今的报纸一样详述霍乱的肆虐,它们现已不再羞于描述食肉病毒的入侵。

一段时间后,插图周刊减少了谋杀案的报道数量,但仍偶尔刊登处决、暗杀、私刑及各国处决手段的图像。这类期刊迅速为当前的战争、革命及暴乱配图,包括一定数量的尸体图。有时,这类图像暗含了惊人的死亡人数,如1855年7月7日《伦敦新闻画报》的一幅堡垒内部插图,当中尸体遍布,或横卧于岩石、壁垒上,或埋于石头下。这些图片往往根据现场速写绘成,故比绘画或大报更可信。媒介与真实仍有一定距离,但对当时的读者而言这无关紧要,因为他们此前无法接触到如此多目击者或近似目击者的视野。

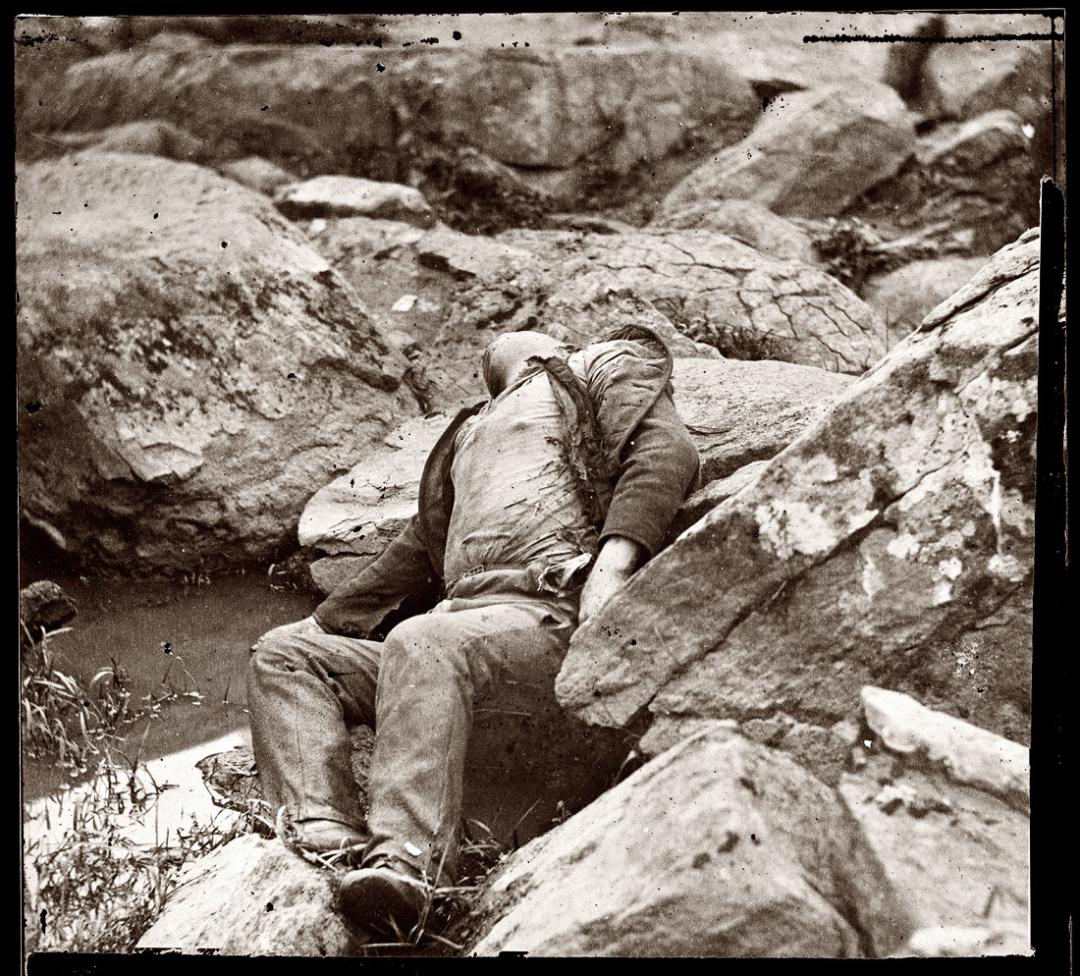

美国内战期间,摄影师们首次拍下了现场死亡士兵的照片,广为流传。亚历山大·加德纳(Alexander Gardner)、蒂莫西·奥沙利文(Timothy O'Sullivan)在盖茨堡(Gettysburg)拍摄了死者图像,展于马修·布雷迪纽约的工作室,被复制与出售。无人知晓印了多少照片,也无人知晓这些照片会对百姓产生何种影响,但曾前往战场寻找受伤儿子的奥利弗·温德尔·霍姆斯说,看照片如同参观战场,于是将照片藏了起来。《纽约时报》(New York Times)对摄影报道的真实性感到震惊,并猜测,有些妻子或母亲或能在图像中认出她们所爱之人。

美国内战期间,摄影师们首次拍下了现场死亡士兵的照片,广为流传。亚历山大·加德纳(Alexander Gardner)、蒂莫西·奥沙利文(Timothy O'Sullivan)在盖茨堡(Gettysburg)拍摄了死者图像,展于马修·布雷迪纽约的工作室,被复制与出售。无人知晓印了多少照片,也无人知晓这些照片会对百姓产生何种影响,但曾前往战场寻找受伤儿子的奥利弗·温德尔·霍姆斯说,看照片如同参观战场,于是将照片藏了起来。《纽约时报》(New York Times)对摄影报道的真实性感到震惊,并猜测,有些妻子或母亲或能在图像中认出她们所爱之人。这类图像令战争绘画传统不攻自破,如上述堡垒内部插图表现的那样。领袖并非总是高贵地牺牲,小人物也并不都以老套的方式勇敢倒下。战场阵亡的照片看起来并不美好,却仍售罄。摄影师到达前,尸体已在战场淋两天的雨,身躯肿胀、发暗且僵硬。过去的杂志虽印有大量关于死亡的雕版插图,但绝不会像当今战场照片甚或故事片中的尸体那般肿胀。

阶级问题

到19世纪初,文学与戏剧中的阶级差异均已确立,尤以英美两国为甚,报刊也迅速适应了此类阶级划分。将报纸界定为“中产阶级”的一大任务,正是控制并美化各类谋杀案与暴力犯罪。

中产阶级插图偶尔也是血腥的,包括谋杀案图片。1857年,美国有位叫伯德尔(Burdell)的医生在家中被残忍刺杀。2月21日,《弗兰克·莱斯利新闻画报》(Frank Leslie's Illustrated Newspaper)用跨页宽幅刊登了死者照片,当中,死者躺于家中遇害房间的棺材里;有张医生的脸部照片,包括伤口,如在棺材中看到的那样;有张衣袖渗满血渍的照片;有张展示心脏伤口的照片;还有几张其他房间、带血门把手以及凶器的照片。[即便是如今,心脏伤口的照片也不可能出现在报纸上;在O.J.辛普森案(O. J. Simpson)的审判中,妮可·辛普森(Nicole Simpson)和罗纳德·高盛(Ronald Goldman)的尸体照片均不曾向电视观众展示。]该报下期印有此案验尸陪审团的照片,还包括艺术家对此次暴力袭击的假定方式的视觉再现。随后,该报试图解释为何公众对此案如此关注。它承认,谋杀案一向具有吸引力,但最近发生的一系列抢劫、失踪案却使民众感到恐慌,他们担心重大犯罪会长存。恐惧将带来更多恐惧,中心城区不断扩大、通讯报道快速便捷,均使犯罪可能性及人们对犯罪的认知空前提高。该报强调:“正是这种不安全感,这种生命皆不安全的想法,令人们紧绷心弦,对事事均保持高度警惕。”却不曾说,其报道也必定增加了紧张与不安。此描绘“伯德尔悲剧”的期刊需求量如此之大,使得莱斯利报刊不得不制作电版形式,以供给额外订单。[20]

与此同时,同年出版的《哈珀周刊》猛烈抨击了盛行于各报刊的谋杀案。“是的,谋杀案将消失!”该标题赫然置于头版。

这一切使整个国家都好似被笼罩在瘟疫般的氛围下,我们仿佛住在恐怖阴暗的房屋里,我们仿佛呼吸着有毒的空气;连同我们的日常散步都受到了影响。……早晨起来,面对着在你身边玩闹的孩子们,还没等说出一句暖心的话,这时你怀着兴奋的心情拿起晨报,却读到了“鲍恩谋杀案!”“城市的屠宰场!”“案情越发刺激!”“恐怖的细节!”“可怕的谜团?”“太刺激了!”“大量的血迹!”这些标题抓着你的眼球,让你的所有专注都停留在了报纸上。或者妻子好奇地让你陪她看看那些恐怖的新闻;或者连孩子们也张大了嘴巴,瞪大了眼睛……

《哈勃周刊》甚至不谈照片的影响,就像一百多年后的今天,它担心报道会激发犯罪并使公众对之“免疫”。“这类犯罪消息传播广泛,即便不会提升犯罪率,也可能会引发类似暴行,并且总会通过消息的传播而影响社会的道德情操,从而引发恐惧体验,钝化公众对恶行的良知。”它继续发问道,人们在报纸上看到的暴行如此之多,是否会引发一种迷恋暴行的危险。[21]

这类新兴报刊既面向家庭又描述暴力,耸人听闻的程度到达新高:比大报更详细,更可信(在某种程度上),且显然更体面——至少它进入了不愿购买大报的中产阶级家庭。城市环境催生的大量中产阶级引发了新的恐惧——对街道陌生人及匿名谋杀案的恐惧。而最刺激的谋杀案往往由声誉良好之人所犯,故如今,人们不由得害怕起自己的同类。所有的一切驱使人们渴求更多信息、更多报道、更多骇人真相的披露,以及更多暴力与死亡的图像。

不过,插图报刊对图像的强大效力心知肚明。尽管报刊常常指责“便士报”的报道已越界,但他们愿在自己的文章中描述那些在图像中不被允许呈现的细节。1855年11月17日,《伦敦新闻画报》发表了一篇名为“中国可怕暴行”的文章,讲述中国自去年二月起已执行六至七万起死刑。他们曾收到一份草图与文字,当中描述了刽子手在将刺刀插入罪犯心脏前是如何分尸。而后,他从柱子上取下尸体,砍掉头、手和脚,最后取出心肝。这段骇人描述附了张街道图,图中寥寥数人,放有两个十字架,偶然观之,像是固定于地面的本土纪念碑——悦人的外国街景。一年半后,即1857年3月7日,他们刊印了此信,并在先前刊物中称:“在这张手绘图中,我们略去了原有的活人与死人,因为我们担心这些内容太过残忍、太过恶心、太过可怖,会对读者与订阅量造成冲击。”编辑补充道,他们希望在下期杂志准确复制此图。但到下周,他们显然改变了主意。

无处不在的灾难

19世纪的发明浪潮带来了海量的谋杀图像。不仅报刊可大量发布信息与图像,驱动火车与轮船的蒸汽机也以可前所未有的速度将信息传至千里外,而电报几乎可即时传送。因此,日报不仅能报道遥远的战争,还可报道遥远的灾难——他们做到了。插图周刊也发文征集具有新闻价值的事件草图,并收到来自世界各地的图像。

这些报刊并非总是刊登各类自然或人为灾难的图片,有时几周不报,有时又规律刊登。例如,《伦敦新闻画报》于1850年7月6日报道了“贝拿勒斯(Benares)爆炸案”,文章称死亡人数至少五百,遍地皆是人的肢体与碎片”。爆炸废墟的手绘图则平淡得多,当中显然躺着一些完整尸体,细节需藉由想象力填补。7月13日,该报登了一幅特立尼达岛(Trinidad)失事双桅船的图片(未亲历者看起来毫无问题)。同期报纸还刊登了布里斯托尔(Bristol)火灾及旧金山火灾图。7月27日登有两张布里斯托尔蒸汽船爆炸图,8月3日登有马德里公牛顶撞斗牛士的图。

灾难不会总是这么多,但火灾、洪水、沉船及铁路事故通常会在两周或数周内得到报道,时间取决于事件发生的距离。画面中常常(但不总是如此)有尸体横躺或被抬走,或是伤者自己站起,但不会刻意突出血腥场景或伤口细节。火山、地震、爆炸及建筑物坍塌事件偶尔也有图片报道,但发生频率较低,且通常不会造成如此直接地威胁;而人人都可能受火灾、洪水影响,火灾对生命、住房及贸易的危害频繁且巨大;海难会对旅客及海上贸易构成威胁;铁路虽为成千上万的人带来旅行机会,却在多国留下惊人事故记录;旅客可能会因外出机会而遭受生命危险。

若报刊仅为提高安全水平而发,人们便需要了解此类风险,但每篇铁路事故报道都会增加公众的焦虑。事实上,现代生活的普遍焦虑——当今,我们从车臣问题、九二共识、伊拉克战争、苏丹冲突及猖獗的恐怖主义爆炸事件中感受到,世界正迅速走向毁灭——早在19世纪就已由报纸引发。

18世纪的生活极可能充满当今的焦虑,尤其是无望控制或战胜疾病时。但当日报或周报成为日常生活的必需品,规律地用证据表明犯罪、酷刑与灾难频发且无处不在时,脑海中需担心之事便日益增加。接受此类新闻会产生了一种奇怪的两重性:遥远之事不会直接影响我,这提供了慰藉;但铁路或轮船事故具有普遍性,或总有一天会影响我,若危险发生于世界各地,我在家便难以安心。担心得越多,需要知晓的消息也越多,如此才能把握时机、提前规划,知道在何处须自保——也愈发紧张地关注死亡画面。

新媒体

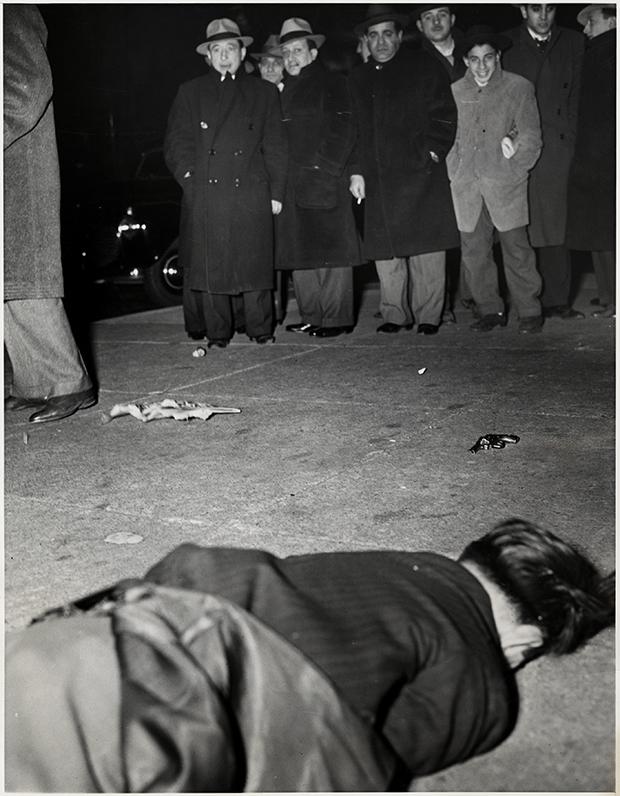

如今人们普遍认为,报刊自始便专注于暴力死亡的图文,且一以贯之。每一种新媒体都已进入商店,从摄影、电影、电视到录像,再到如今的电脑游戏。摄影拓宽了死亡图像的边界,它此前仅限于少数画作与印刷品。照片也是死亡的证据,杰西·詹姆斯(Jesse James)尸体照的重要性在当时并不亚于比切·格瓦拉(Che Guevara)的死亡照或萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)的后代照。20世纪三四十年代,维吉(Weegee)为小报拍摄了大量被杀暴徒的照片,最终因供过于求而几近破产。

到相机能够凝固行为瞬间之时,谋杀行为便成了重要主题。20世纪的许多著名新闻照片都与死亡有关:电椅上的露丝·斯奈德(Ruth Snyder,偷拍于1928年,当时不仅禁止公众围观死刑,相机也不允许带入电椅室,《纽约每日新闻》用此照片占满整个头版);集中营的成堆尸体;越南自焚的和尚;杰克·鲁比(Jack Ruby)射杀李·哈维·奥斯瓦尔德(Lee Harvey Oswald);罗伯特·肯尼迪(Robert Kennedy)死于厨房地板;罗恩(Loan)将军在西贡街道上拿枪对准越共嫌犯的脑袋;一个死去的美国人被拖行于索马里街道;扔进卢旺达河道的一堆尸体被水流冲走。

1895年,电影问世,它宣称自己可为死亡提供更广阔、更详尽的视野。托马斯·爱迪生(Thomas Edison)用电影放映机(可通过目镜独自观影)向观众展示了苏格兰女王玛丽的处决场景。虽不能完全令人信服,但她确实将头置于垫头目,刽子手一挥,头颅便滚落在地。历史上首部真正的叙事电影《火车大劫案》(Great Train Robbery,1903年)也有几起谋杀案。死亡的风格随时间而变;在这部电影中,仅有一人在倒下前将手臂举过头顶,而他人似乎均不再如此。

1895年,电影问世,它宣称自己可为死亡提供更广阔、更详尽的视野。托马斯·爱迪生(Thomas Edison)用电影放映机(可通过目镜独自观影)向观众展示了苏格兰女王玛丽的处决场景。虽不能完全令人信服,但她确实将头置于垫头目,刽子手一挥,头颅便滚落在地。历史上首部真正的叙事电影《火车大劫案》(Great Train Robbery,1903年)也有几起谋杀案。死亡的风格随时间而变;在这部电影中,仅有一人在倒下前将手臂举过头顶,而他人似乎均不再如此。电影关注战争中的死亡,避免过度血腥而不回避死亡,如《一个国家的诞生》(The Birth of a Nation);它也关注家庭中的死亡,多为非自然所致,如D.W.格里菲斯(D. W. Griffith)的《破碎的花朵》(Broken Blossoms),女孩被殴打致死,其父被追求她的黄种人谋杀,而此黄种人随后自杀。《诺斯费拉图》(Nosferatu)将肆虐于19世纪的“半死不活”之恐惧搬上银幕。20世纪30年代的黑帮电影令大量死亡变得不足为奇。这些影片类似19世纪的情景剧,有时取材自真实事件或新近犯罪报道,如《小凯撒》(Little Caesar)、《疤面煞星》(Scarface),使得观众期待在一个已引起巨大反应的事件中获得更强烈的情感冲击。彼时的低俗小说多为侦探故事,充斥着暴力死亡。西部片亦是如此,二战题材电影则保留了英雄式死亡。

战后时期,观众已了解真相,银幕上的暴力死亡也开始发生变化。20世纪50年代,一些夸张化的暴力与死亡(多发生于青年与底层之中)逐渐进入主流影院。50年代后期,科幻电影与恐怖电影相互交融(多少受原子弹影响),产生了新的死亡方式,如死于怪物之口,或死于植物物质原生团块的缠绕。随着电影技术与特效的发展,荧幕中的死亡方式变得愈发新颖,以至于当今的人可能死于从胸腔迸出的外星生物,或死于让他们灰飞烟灭的强大射线。

到20世纪60年代,暴力死亡的形式变得愈发露骨可怖。1960年的《惊魂记》(Psycho)近距离拍摄了一起凶险刺杀,摄影机角度变化得如此之快,令观众屡屡失衡,且几乎没意识到自己从未见过匕首刺入肉体。在1967年的《邦妮与克莱德》(Bonnie and Clyde)中,主角们在结尾时身中多枪,仿佛上演了一场死亡之舞。在次年上映的《布利特》(Bullitt)中,告密者被一枪打飞并卡在墙上,血流如注(准确而言,是一个由电缆控制的假血袋)。在《荒野大镖客》(The Wild Bunch 1969)中,大屠杀场景是一场名副其实的死亡大潮,尸体飘于空中,血液四溅,前所未见。该电影与《天生杀人狂》(Natural Born Killers)、《低俗小说》(Pulp Fiction)在银屏上(包括电视屏幕,无论动作剧集还是晚间新闻)的死亡剧情已众所周知,无需多言。

仅描绘更多的死亡与暴力是不够的,还须有人愿意观看。詹姆斯·特威切尔(James Twitchell)写道,美国暴力的观众多为青少年。该群体因生育高峰而日益壮大,他们有更多的零花钱用于多次观影,也渴望学习动作片与恐怖片中的虚构经验。[22] 也许如此,但这并不能解释为何成年人也看此类电影(还包括阅读此类小说,在报纸和电视上观看此类图像,比青少年更喜欢看讣告),也无法解释它为何在国外大受欢迎。

二战后的成年观众有了新的死亡恐惧:炸弹。1953年,美国国防部长首次正式宣布,美国与苏联均有摧毁全体人类的能力。20世纪60年代,人们已在努力寻找与恐惧共存的方式,却突然遭遇一系列毁灭性杀戮事件。再暴力的电影都会在扎普鲁德(Zapruder)的录像带前黯然失色,其内容过于露骨,以至许多画面从未向公众展示。成年人也在电视上目睹了奥斯瓦尔德(Oswald)谋杀案,对数百万观众而言,此景可谓空前绝后。上世纪五六十年代之交,电视机销量陡增,故关于梅德加·埃弗斯(Medgar Evers)、罗伯特·肯尼迪和马丁·路德·金(Martin Luther King)的遇害影像比以往传播得更广泛。

在越南战争的前四五年里,轰炸、巡逻、焚烧的场景必然包含了死亡,但屏幕上却未出现过杀戮场景。1968年前后,媒体开始反对战争,死亡图像日渐增多:罗恩将军(General Loan)、美莱(My Lai)和拉里·伯罗斯(Larry Burrows)发于《生活》杂志的残暴士兵彩照。恐怖的环境中遍布着真实的死亡。观众已在虚构的暴力死亡中做好心理准备,这也算是种虚拟的慰藉。动作片与特效使高楼坠落或追车而亡的情节如此高超奇幻,人们钦叹于演员或特技师的技巧,从而回避了死亡的恐惧。

死亡与死亡的复兴

显然,对死亡的迷恋事出多因。现阶段,一个其他因素令我们退至本文开头:死亡正消失于公众视野,这次十分迅速。1935年,世界首个抗感染药物磺胺上市;1928年发现的青霉素于1945年开始出售;20世纪50年代发现了一种治疗肺结核的药物;1955年发现了首类小儿麻痹症疫苗;1945—1955年,流感和肺炎的死亡率下降了47%,梅毒的死亡率下降了78%,白喉的死亡率几乎为零。[23] 20世纪的平均寿命持续攀升,势头不减。人们在医院或疗养院中死去(或称“离世”),常与亲友相距甚远,不再为人所观。

20世纪50年代,在英、美及其他西方国家(程度较小),死亡几乎已从视野中消失。人们一度美好地认为死亡已被人类征服,且默认此事无需再谈,甚至无需过于在意。事实显然并非如此,我们需要知道(或认为我们需要知道)死亡是什么,死亡的情况如何,它对我们有何影响,我们能对它做些什么。图像开始提供它们的“服务”。1955年,杰弗里·戈勒(Geoffrey Gorer)在原创文章《死亡的色情》(The Pornography of Death)中写道,“当越来越多的自然死亡被过分审慎地遮蔽,暴力死亡在为大众提供想象之中发挥的作用便日益重大。”[24]

我认为确实如此。但我想说,这并非是什么新观念,只不过更为大胆。在戈勒撰写此文的一个多世纪前,图像已开始遍及、取代并强化恐惧,同时又因自身的不可实现性而抚平焦虑。图像早已开始与死亡共舞,只不过步伐几乎紧随于大规模复制与大众成形后,故死亡逐渐从仪式变为了新闻与娱乐。

1998年

注释

[1] 参见Harper's Weekly,December 31,1859,p.836.

[2] 参见Ludwig Feuerbach,The Essence of Christianity, trans. Marian Evans (New York: Calvin Blanchard,185s),p.10.

[3] 参见William Knight, ed.,The Poetical Works of William Wordsworth,vol.VIII (Lon- don:Macmillan,1896),p.185.

[4] 参见Oliver Wendell Holmes,“The Stereoscope and the Stereograph,"Atlantic Montbly, June 1859, p. I12; reprinted in Vicki Goldberg,Photography in Print(Albuquerque:University of New Mexico Press,1988).

[5] 参见Philippe Ariès, Hour of Our Death, trans. Helen Weaver (New York: Oxford University Press,1981), p. 28, 关于“驯服死亡”的一般概念,以及面对死亡时的顺从,均持续至18世纪。他认为,在生命变得更宝贵前,死亡的恐怖并未显露。

[6] 参见 B.R.Mitchell,Abstract of British Historical Statistics (Cambridge, U.K.: at the University Press, 1962),p.36.

[7] 伦敦地方政府委员会的年度报告显示,1871年至1881年,伦敦贫民因天花致死的人数明显下降,而且,在医院死亡的比例也高于在家中死亡的比例。1871年至1872年,死亡总数为9742,其中6509人死于私人住宅。1881年,死亡总数为2371,797人死于家中。参见 Geoffrey Rivett,The Development ofthe London Hospital System 1823-1982 (London: King Edward's Hospital Fund for London, 1986), p.91.

[8] 1853年1月8日,《伦敦新闻画报》(Illustrated London News)写道,“人寿保险”极其重要,但仅有24万人购买。不过,这已经是个庞大的数字,足以加剧奢华葬礼的热潮,若该报纸敦促人们购买保险,那这也许是个有趣的话题。参见John Gudmundsen,The Great Provider: The Dramatic Story of Life Insurance in America (South Norwalk, CT:Industrial Publications, 1959), pp. 20,36.

[9] 引自Illustrated London News, July 24, 1858, p. 77. on the Metropolitan Interments Act,参见John Morley,Death,Heaven, and the Victorians (Pittsburgh:University of Pennsylvania Press, 1971),p. 50.

[10] 参见Michel Foucault,Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan (New York: Pantheon Books,1977),pp.55,58,59.

[11] 参见Stanley B. Burns,Sleeping Beauty:Memorial Photographs in America (Altadena, CA:Twelvetrees Press,1990),n.p.

[12] 参见Barbara P.Norfleet, Looking at Death (Boston:David R. Godine, 1993), p. 97.

[13] 参见Henri Loyrette,“History Painting,”in Gary Tinterow and Loyette, Origins of Impressionism (New York: Metropolitan Museum of Art,1994).

[14] 虽然大体衰落是无误的,但宗教信仰及其衰退是出了名的难确定,且因地、因时而异。例如参见John McManners, Death and Enlightenment: Changing Atti- tudes to Death in Eigbteenth Century France (Oxford: at the University Press, 1985), p. 440,探讨了关于18世纪末法国死亡仪式的“去基督教化”(de-Christianization)问题 。另见Henry Pelling,“Religion and the Nineteenth Century British Working Class,”in Past and Present, no. 27 (April 1964), pp. 128-33。简要探讨了十九世纪英国大城市的宗教衰落(尤其是在工人阶级),尽管在苏格兰、威尔士和爱尔兰,以及较小的英国城镇和农村地区,仍然较多宗教。另见Morley, Death, Heaven,p.31.

[15] 参见Loyrette, in’History Painting,” cites Jean-Paul Bouillon, ed., La critique d'art en France,1850-1900:Actes du colloque de Clermont-Ferrand 25, 26 et 27 mai 1987 (Saint-Etienne: CIEREC, 1989), p. 51, n. 26.

[16] 参见William Henry Johnson,“Immortality: Its Place in the Thought of Today,” in Arena 19 (May 1898), p. 590. 引自James J. Farrell, Inventing the American Way of Death, 1830-1920 (Philadelphia:Temple University Press, 1980), p. 87.

[17] 感谢Joel Wollman的提醒:若没有新闻,这些罪行对公众或历史几乎不复存在。

[18] 参见Harper'š, March 5, 1859, p. I; March I2, 1859, pp. 168-69; March 19, 1859, p. I; January 4, 1862, p. 2. Figaro: reported by Harper's on October 30, 1869, p. 698.

[19] 参见e Anne Coffin Hanson,Edouard Manet, 1832-1883 (exhibition catalog, Philadelphia Museum of Art, 1966), p. 89.

[20] 参见Frank Leslie's Illustrated Newspaper, February 2I and 28, and March 14,1857.

[21] 参见Harper'š Weekly, February 14, 1857, pp. 95-96.

[22] 参见James Twitchell,Preposterous Violence: Fables of Aggression in Modern Culture (New York: Oxford University Press, 1989), passim, and especially pp. 182, 200.

[23] 参见Edward Shorter,The Health Century(New York:Doubleday,1987),pp.5,37, 44,45.

[24] 参见Geoffrey Gorer,"The Pornography of Death,”in Encounter,vol.V,no.4(October 1955),p.51.摘自Why We Watch: The Attractions of Violent Entertainment,ed. by Jeffrey H. Goldstein(New York: Oxford University Press, 1998)

作者

维姬·戈德堡(Vicki Goldberg)是西方摄影评论领域的领军人物之一,以富有说服力和洞察力的文章著称。《光影的要义》(Light Matters)首版于2005年,该书收集了作家写作生涯以来的诸多优秀散文和评论。

译者

曹昆萍,南京艺术学院传媒学院副教授,硕士生导师,从事摄影史论、摄影批评、当代摄影创作方法等研究。中国摄影家协会会员、中国高校摄影学会会员、江苏省高校摄影学会副理事长、江苏省摄影家协会理事、江苏省摄影家协会摄影理论委员会副主任兼秘书长。

侯亮,本科就读于军事院校,毕业后长期服役于部队并从事媒体与宣传工作,2018年转业。现为南京艺术学院摄影专业硕士研究生,主要研究现当代景观摄影。导师:曹昆萍副教授。

原标题:《“死亡假日”:死亡的衰落与死亡图像的兴盛》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司