- +1

数字世界的街头摄影,镜像出我们平庸且悲惨的现实

80后的爱尔兰艺术家Alan Bulter是典型的数字原住民,电脑伴随着其出生和成长,他很自然地成为一名穿梭于游戏世界的数字摄影师。

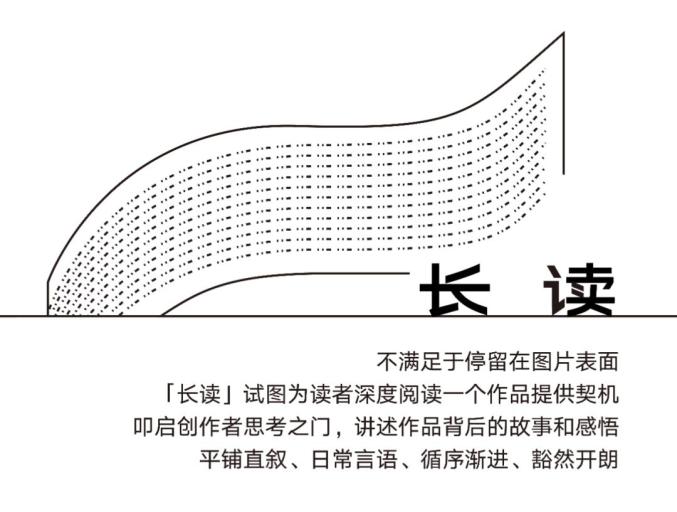

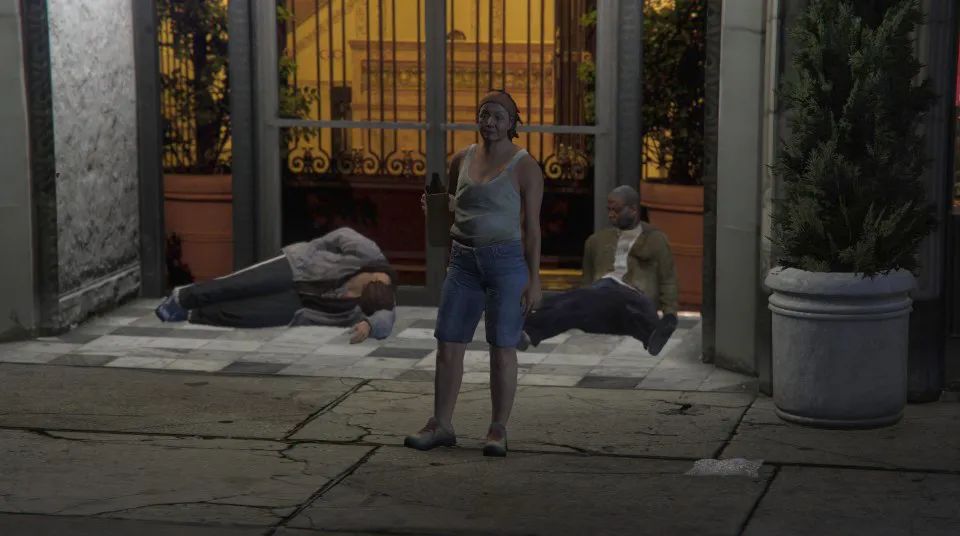

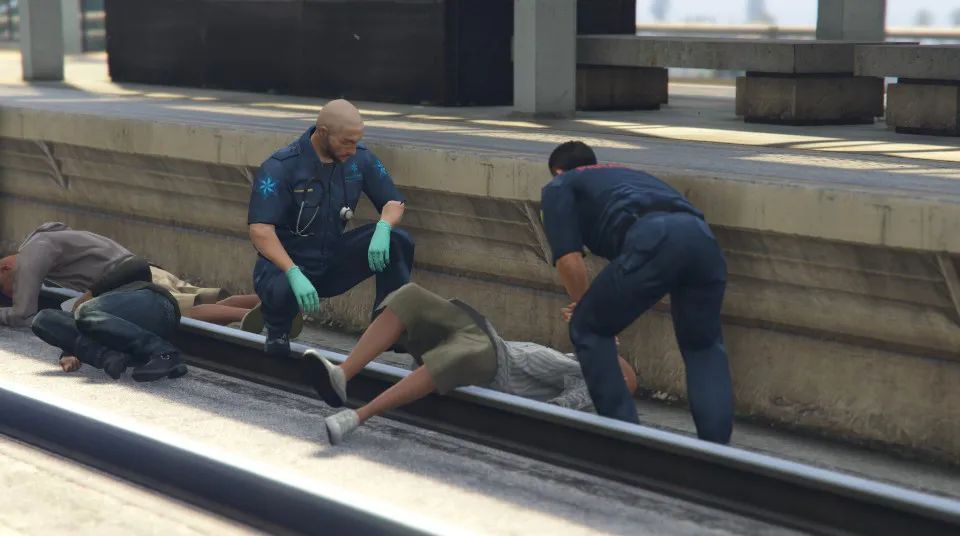

《洛圣都的沉沦》(Down and Out in Los Santos)是他诸多作品之一。在这个作品中,他放弃了游戏《侠盗猎车手》中充满暴力和犯罪的故事线,转而以和平闯入者的模式,投身于对游戏背景中贫穷的无家可归群体的纪录。

这些无家可归群体,是游戏中的非玩家角色。为了实现高质量的现实感,游戏设计者必须要将社会中的贫困层面包括在整体的环境之中,但这却照进了我们的社会现实:贫困是某种自然秩序的一部分。

有一年多的时间,Alan Bulter几乎每天都在这款电子游戏中进行摄影探险,他以数字身体手持虚拟相机,游走于以洛杉矶为依据而建构的虚构城市洛圣都,拍摄那些无家可归者,及他们的生存处境。

摄影:Alan Bulter

采编:傅尔得

我是Alan Bulter,出生在1981年的都柏林。虽然我不想这么说,但事实是,我是玩电子游戏长大的,游戏存在于我的大部分人生中。

我母亲在80年代初就买了电脑,从我记事起,我们家就有电脑。其实,我哥哥更喜欢玩电子游戏,当《侠盗猎车手》(Grand Theft Auto)系列在1997年刚问世第一款游戏时,他就玩过了。我也看过他玩《毁灭战士》(Doom)和《文明》(Civilization)等游戏。

但这并不是说我没有玩,我也是从那时起开始玩整个《侠盗猎车手》的系列。但我对电脑的兴趣,更偏向在图像编辑或3D制图等创作类软件上。最早,我便在Acorn Electron(1983年上市的个人电脑)上玩Turtle Graphics(海龟绘图),接着在Amiga 500(1987年上市的个人电脑)上玩Deluxe Paint(绘图软件),到了90年代的个人电脑时,我大量接触了各种图像制作应用程序,如Fractal Painter和Paint Shop Pro等。

数字艺术是到后来才真正被人们所讨论,因此,游戏和创作的界限对我来说一直相当模糊。但是,当我玩游戏时,总是会不由自主地去观察游戏的机制,或者想办法要怎样发挥创意等,而不是按照游戏所规定的叙事来玩。也许,这是我最终不可避免地会在《侠盗猎车手》的游戏中开始尝试创作的原因。

早在2005年,我就基于《侠盗猎车手:罪恶都市》中的一个小故障做了一个单通道视频,那算是我的第一件作品。在那之后,我的创作就越来越深入地探索电子游戏的世界。于我而言,深入到虚拟中去试图找到现实的一瞬间,是有意义的。

大约是从2014到2016年间,虚拟世界以一种对真实世界进攻的姿态开始爆发,这使得对游戏中模拟的批判性创作开始流行起来。我的作品之一《洛圣都的沉沦》(Down and Out in Los Santos),便是在2016年时基于《侠盗猎车手V》(GTAV)而开始创作的。

《侠盗猎车手V》是2013年推出的该系列的第五代,作为一个开放世界动作冒险游戏,其游戏性主要着重在开放世界的设定上,玩家可自由决定任务进行的时间和方式来推动故事剧情。重点是,在这个游戏中,玩家们不再扮演正义之士,而是城市中的罪犯。通过完成一连串有组织的犯罪任务,玩家们才能逐步提升自己的社会威信,任务通常为枪战、抢银行、行刺等,其他犯罪以外的任务则有驾驶出租车、救火、赛车、开飞机等。游戏的背景设定在虚构的美国圣安地列斯州(San Andreas),玩家可随意地在乡间和虚构的城市洛圣都(Los Santos)中漫游。

其实,我一开始并没有计划要做这个作品,直到我玩了这个游戏约18个月之后,一个偶然机会触发了我的创作。那时,我对这个游戏故事线的兴趣已快耗尽,有一天,我好奇地想要看看游戏中的整个环境究竟如何,于是开着车到处逛,在洛圣都一个叫“草莓”区的地方,当我开车从一座桥下穿过时,注意到了一些非玩家角色,他们聚集在一个临时营地上燃着篝火的铁桶周围。把车停在路边后,我下了车,等走近时,才发现他们身上散发着一股幽灵的味道,于是我开始拍他们。

在这款游戏中,每个玩家都有一个虚拟智能手机,就放在他们的虚拟口袋里。当下,我拿出我的手机,打开里面一款名为“Snapmatic”的照相应用,开始拍他们,Snapmatic基本上是Instagram的复制品。从那时起,我便放弃了游戏中充满暴力和犯罪的故事线,转而以和平闯入者的模式,投身于对游戏背景中贫穷的无家可归群体的纪录。

与截屏不一样的是,我用游戏世界里的数字身体来手持虚拟相机,这为我的拍摄提供了一种额外的现实主义感。相机的视角被束缚在我的虚拟身体上,而我所受到的物理或身体的限制,也跟在现实世界中几乎一样。游戏中的虚拟镜头,位于虚拟世界和电脑屏幕之间,我相信截屏仍然可以是摄影,但有了游戏内置摄像头后,角色扮演的行为变得更有意义。我像现实生活中的街头摄影师一样在虚拟的三维空间里行走,当找到一个拍摄对象后,就对准镜头、构图、对焦,然后按下快门,镜头在光线下也会产生光晕和色差,有时甚至因为光线强度不同而产生长时间曝光的效果。因此,虚拟镜头不仅仅是模拟在这个世界上看东西的感觉,还模拟了通过相机看世界的感觉。

那些无家可归者会互相聊天、分享烟酒或要钱买毒品。由于被设定为自我认同,他们会与自己处于相似社会情境的人聚集在一起。如果我靠得太近,他们有些会无视我,若被我的存在所干扰,他们可能会跑掉,但也可能变得很暴力,有时候我会受到攻击,必须要自卫。作为一位数字世界的街头摄影师,我在任何时候都尽量避免暴力事件的发生。所以,最好的方法是保持安全距离,在需要特写镜头的时候,我通常会使用相机的变焦模式来达成。与这些数字生物的接近很有趣,在反复走访游戏中的各个贫民区后,我开始注意到每个无家可归者角色的行为差异。

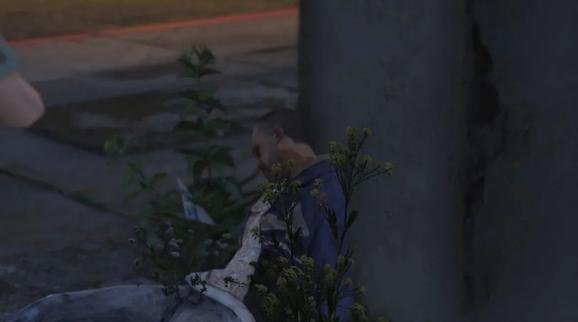

我喜欢那些和镜头有眼神交流的照片,因为在那些时刻,他们确实感觉像真人。但在游戏的整个叙事线中,他们没有任何作用,我也不认为故事中的人物会提到它们,他们与人行道旁的灯柱或树木是一样的。就摄影师的角色而言,在决定如何捕捉各种场景时,重要的是要记住,游戏中无家可归者的行动都是通过程序预先设置好的。他们每人都有不同的动画周期可供选择,这取决于他们是处于空闲状态,还是在行走,或是坐着,等等。因此,了解他们将如何移动是至关重要的,以便我决定将在何时按下快门。这样看来,我们似乎可以将布列松的“决定性瞬间”理论进行更新,或许可以考虑叫作“建构性瞬间”。

但是,如果就“时刻”的独特性而言,布列松的“决定性瞬间”也是站得住脚的,罗兰·巴特关于“刺点”的观念也是如此。有张照片是一个在雨夜桥下的无家可归的女性,当她与我的镜头对视的那一刻,是任何其他玩家都不能复制的。因为,像现在的许多游戏一样,这个游戏也有一个天气系统和时间系统,它甚至有基于游戏中日期的月亮周期。一天中的时间、天气、物件、汽车、背景环境等,都在随着时间而变动。而各个角色的动画周期也不同,也许他们经过时对我说了些什么,或者他们就站在一个特定的地方。再加上我镜头的框取、焦距、景深的设置等等的不同,因此,拍摄的变量就成了无穷大,这一切都使得我不可能在按两次快门时拍到相同照片。

因此,我采取了纪实摄影的方式,去捕捉这些虚拟人物的生活。这个系列中的照片,不仅没有用任何花哨的镜头,也没有添加任何特效,这使得他们更为真实。遗憾的是,我将永远没有可能讲述某个真实的人的故事,但这也不是我的兴趣所在。我的主题是模拟,我更关心今天的图像是如何发挥作用的,以及我们如何消费它。因此,观察这些边缘人的模拟版本,为我们打开了一个认知空间,以思考他们在现实世界的对应物。甚至,这可能为讨论无家可归者、心理健康和住房等问题提供一个契机。

相对于在现实中拍摄,对无家可归者而言,我的版本少了一些剥削性。因为他们的人工智能水平被设定得非常初阶,所以他们几乎没有感情和独立的思想,也没有真正的智识。也因此,他们或许永远不可能反过来了解我。对于今天现实世界的街头摄影,我觉得很多地方都值得怀疑。比如,如果我们使用真实人物的肖像,是否真的以有效的方式揭露了权力及不公?而依靠戏剧性的黑白风格,或用广角镜头来加强贫困或色情的一面,真的合适吗?再者,谁又将从他们戏剧化的生活场景中受益呢?如果对社会问题的讨论成为这个创作的副产品,同时又维护了他们的尊严,那么我的创作就有一定的价值。

有一年多的时间,我几乎每天都在这款电子游戏中进行摄影探险,以拍摄那些无家可归者,及他们的生存处境。但是,在参与了游戏中各种暴力行为和资本积累后,我都几乎没有注意到他们,直到我玩了这个游戏近18个月之后,他们才偶然地出现在我的意识中,或许是因为他们是非玩家身份,也或许因为他们生活在社会的边缘。

我也由此反思了现实生活中的自己,似乎也很少给无家可归者以尊严。我的工作室就在一个无家可归者救济站的隔壁。每天早上,在走到工作室的路上,我都会路过那些饥饿的、疲惫的人们,而进了工作室后,我便进入到游戏中,用虚拟的身份为虚拟的流浪者拍照。

我认为,《洛圣都的沉沦》包含了软件时代的一种社会现实主义。无家可归的人、杂草、狗叫声、慢跑者、咖啡店、起重机、涂鸦等,在游戏的叙事中,它们基本上都是没有作用的存在,但确实是为了让游戏更真实而进行的细节和环境的模拟,我们的视野中充满了我们根本不会去认真看的东西,这是沉浸环境所呈现的社会现实。

对我个人来讲,这个系列的关键意义,也许与都柏林正在上演的一场巨大的悲剧性住房危机有着潜意识的关系。我们国家现在的无家可归者比历史上的任何时候都多,这是一个巨大的社会危机,在爱尔兰的新闻中也每天都被讨论。我经常思考游戏中和我在都柏林遇到的真实无家可归者之间的相似之处,发现两者都存在于以资本积累为基础的叙事边缘。爱尔兰的社会是按资本利益而运行的,无家可归者处于这个国家叙事的边缘。

我非常着迷于《侠盗猎车手V》对真实世界的描述。为了实现高质量的现实感,游戏必须要将社会中的贫困层面包括在内,这本身就具有悲剧性。低收入社区街道上的垃圾比富有社区的更多,等等,诸多事实都将经济霸权和政治之间的复杂关系浓缩在了一个虚拟世界中。《侠盗猎车手V》有强烈的新自由主义式的元叙事,其传达的信息是:你的唯一任务是积累资本,即使明显地被资本主义的恶果所包围,你也别无选择。

将这些不可玩的角色置于主要叙事的边缘,确实是对我们社会的控诉。在游戏中,对洛圣都社区中最脆弱群体的描述几乎没有,这并非偶然,而是我们社会的现实:贫困是某种自然秩序的一部分。

在拍了好几年的《洛圣都的沉沦》之后,我才第一次去洛杉矶。洛圣都虽然是一座虚构的城市,但却是以洛杉矶为依据建构的,游戏将洛杉矶的地理整合到了一个多样且巧妙设计的城市空间中。尽管之前未到过这个城市,但我清楚地记得,当开车经过某些地方时,我甚至能预测什么样的空间、建筑、基础设施和社会人口结构将会出现在下一个地平线上,这已经超出了让人毛骨悚然的程度。我对洛圣都无家可归者的熟知,让我更愿意与他们在洛杉矶的现实对应者们交谈,他们的故事与模拟游戏中所暗示的相似,大概包括战争造成的创伤后应激障碍、精神疾病、由于消极的生活环境而导致的药物和酒精滥用、曾经的身体损伤等。

而在洛杉矶的威尼斯海滩和圣莫尼卡码头的散步经历,令我记忆深刻。不仅是我去之间就熟悉那里,甚至那里的商店、路人的对话、空间布局、无家可归者、娱乐场所等等,都几乎和我记忆中的一样,这是我经历过的最鲍德里亚式的事情了。鲍德里亚关于我们如何通过模拟来体验“真实”的想法,在那一刻对我来说是完全彻底的现实化了。这一再证实了我的观点,即基于现实城市的现代电子游戏,实际上是非凡的社会现实主义作品。通过这种方式,我们可以由审视虚拟世界,进而审视我们自己。虚拟世界是我们现实生活的一面镜子,揭示了我们集体的欲望、平庸的存在,以及我们生存模式的恶劣后果。如此,我相信虚拟就是现实。

我常想,如果不把这些电子游戏当作对现实的模拟,而是现实本身呢?我能否在游戏的限制范围内做出与现实世界相同的艺术?《侠盗猎车手V》中的一个加油站,在合适的天气和时间,它会重现出斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)在1975年6月21日所拍摄的“加利福尼亚州贝弗利大道和拉布雷亚大道”一样的场景,那更像是对照片的记忆。这一经历启发了我在《侠盗猎车手V》中复制爱德华·鲁沙(Ed Ruscha)的《26个加油站》(Twentysix Gasoline Stations, 1963)的想法。唯一的问题是,游戏中是否有足够的加油站。经过几天的驾驶,以及在谷歌上的搜索,我发现游戏中正好有26个加油站。这难道是巧合吗?或许吧,但对我来说,这神秘的同步性足以让我制作出复制品了。

《26个加油站》,2017年,©️Alan Bulter

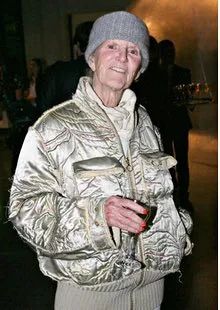

另一个让我觉得与现实有着诡异同步性的例子,是《侠盗猎车手V》中的一位女性无家可回者,我几乎相信她就是已故艺术家斯特蒂文特(Elaine Sturtevant)。在近五十年的创作生涯中,斯特蒂文特以挪用和她同时代艺术家的作品而闻名,在创作后期,她的作品形成了关于数字中介和控制论等议题的讨论。与她极其相似的模拟人物,在我的《洛圣都的沉沦》系列中偶有可见,我希望这会成为我未来某个作品的主题。

Alan在《洛圣都的沉沦》中拍摄到的很像艺术家斯特蒂文特(Elaine Sturtevant)的人

斯特蒂文特(Elaine Sturtevant)现实生活照

我相信,模拟现实提供了一个机会,让我们得以对真实社会的运作进行批判性的反思。游戏开发者的目标是现实主义,而不仅仅是视觉意义上的现实主义。因此,当模拟世界中出现了让我们反感的东西时,我们应该问自己,为什么我们允许这些问题存在,比如说,为什么无家可归者的问题会在现实世界中存在?

关于创作者

Alan Butler(艾伦·巴特勒)的作品探讨了媒体的物质性和技术中介的现实。他的主题常常把文化教条与生活和工作的算法模式联系在一起。他曾就读于新加坡拉萨尔艺术学院(LaSalle College of the Arts, Singapore, MFA, 2009)和都柏林的爱尔兰国家艺术和设计学院(National College of Art and Design, BAFA, 2004年)。

Alan Butler是2021年威尼斯建筑双年展爱尔兰国家馆的联合策展人,并为都柏林市制作了一个永久性的公共雕塑。

他的作品在世界各地的博物馆和画廊举办了150多场展览。包括:瑞士温特图尔摄影博物馆(Fotomuseum Winterthur)、美国新罕布什尔州柯里尔艺术博物馆(Currier Museum of Art)、波兰罗兹国立博物馆(Muzeum Sztuki, Lodz, Poland)、澳大利亚珀斯当代艺术学院(Perth Institute of Contemporary Art)、爱尔兰当代艺术空间Visual Carlow、瑞典马尔默摄影双年展(Malmö Fotobiennal, Sweden )、爱尔兰索尔斯蒂斯艺术中心(Solstice Art Centre)、美国俄亥俄州阿克伦艺术博物馆(The Akron Art Museum)、英国波罗的海当代艺术中心(BALTIC Centre for Contemporary Art, UK)、纽约Transfer画廊(Transfer Gallery)、德国柏林C/O摄影展览馆、英国利物浦艺术与创意科技基金会(FACT)、都柏林爱尔兰现代艺术博物馆(Irish Museum of Modern Art)、法国阿尔勒摄影节。

Alan Butler的作品被以下机构收藏:爱尔兰现代艺术博物馆(IMMA)、爱尔兰国家美术馆(The National Gallery of Ireland)、爱尔兰公共工程办公室(The Office of Public Works)、爱尔兰艺术委员会(The Arts Council of Ireland)和都柏林三一学院(Trinity College Dublin)。

Alan Butler的作品由爱尔兰Green On Red画廊代理。

关于采访者

傅尔得,专栏作家、策展人。著有:《一个人的文艺复兴》(2016年)、《肌理之下》(2018年)、《在场:亲历11个重要美术馆摄影展》(2021年)《对话:21位重塑当代摄影的艺术家》(2021年)。

原标题:《数字世界的街头摄影,镜像出我们平庸且悲惨的现实》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司