- +1

高铁与博物馆|乘火车去昆明①:沪昆线上

从上海到昆明的高铁线路-沪昆线对中国的重要性-浙江西部的盆地-长江中游的江西和湖南-铁路两边的农村建筑-中国不彻底的城市化-云贵高原铁路沿线的地形-抵达昆明

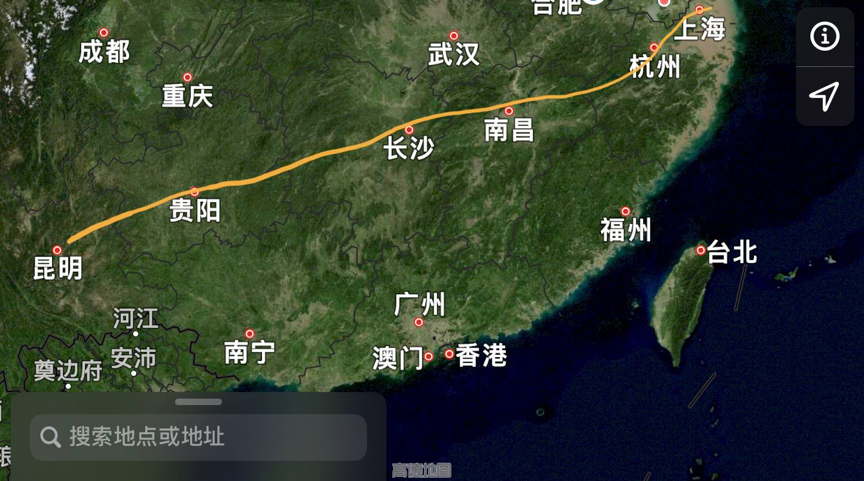

G1373次列车早上8点53分从起点站上海虹桥发车,经沪杭线到杭州东,然后南下诸暨转浙赣线,向西一直开至长沙。这一段线路从上海到广州方向的高铁路线一致。从上海去广州需在长沙转京广线,沪昆线则从长沙持续向西,走湘黔铁路,过娄底,经湘西,进入云贵高原后,接贵昆线,最后抵达终点站昆明南。沪昆高铁全程2252公里,几乎是上海至北京高铁里程的一倍,是上海至南京高铁里程的7倍多。

在10个小时里,火车快速从海拔高度接近为0的滨海地区爬升至市中心海拔2000米左右的昆明。这条铁路给人印象最深的部分在长沙以西路段。数不清的高架桥和隧道穿过湘西的群山,然后爬上自西向东倾斜的云贵高原,车窗外的风景壮美多变,让人有目不暇接之感。因为这些路段的地基容易发生侵蚀,施工极度困难,也增加了这条线路的维护和保养成本。

中国铁路系统是一张由政治、财务和技术共同驱动过的网络,而把中国西南和东部最发达的长江三角洲联结起来,具有政治上显然的优先性。长江无法通航的上游河段金沙江穿越云南全境,而上海位于长江宽阔的出海口南侧。就像美国需要用铁路将大西洋沿岸和太平洋沿岸联结起来,中国也需要用铁路来保证它广袤的国土两端具有某种程度的均质和均衡。

进入高铁时代之前,沪杭线、浙赣线、湘黔线和贵昆线已经于2006年合并成客货混跑的沪昆线。沪昆高铁的基本走势与沪昆线相似,在工程上也分为上海至杭州、杭州至南昌、南昌至长沙、长沙至贵阳和贵阳至昆明几段。分段施工不但涉及到中国复杂的铁路投资和管理体制,可以触发基建速度竞争,也显示出这条铁路线所经地区在地质地貌、经济发展水平和区域文化方面巨大的差异。

本文摄影图片均为作者图

沪杭高铁是中国最早几条高铁线路之一,它将上海和杭州之间的火车车程缩短到最短40分钟左右。这条线路纵贯长江三角洲内部,构成了这一地区的交通干线,在杭州和上海之间往返的客流,主要由这条公交化运营的线路承担。它还承担由上海向中国南部沿海地区和中西部地区投送旅客的功能。到了杭州,沪杭高铁可以与杭甬线(杭州至宁波)和杭长线(杭州至长沙)分别相连。杭甬线是一条沟通浙江沿海城市的高铁线路,可以通过连接甬台温(宁波至台州、温州和厦门)和厦深(厦门至深圳)高铁,由此覆盖长三角和珠三角的滨海地区。杭长线是中国东部和中西部交通的高铁干线,也是沪昆高铁的主体线路。与杭长线大致平行的浙赣线(杭州至株洲)始建于1899年,1937年通车。从放下第一根轨道时,这条铁路就因为其在地理位置上的重要性和传奇的修筑过程,成为中国最重要的铁路线之一。浙赣线经过改造,如今也可以跑时速200公里以上的高速列车。

杭长高铁和浙赣线并肩穿过浙江西部一系列山间盆地。盆地东端大致是浙江金华,西端延伸到衢州以西,形成一个长条形的相对独立的地理单元,地理学上称作浙西盆地或金衢盆地。这个长条状的盆地的走向,隔着盆地北侧一系列山地,和长江的流向大致平行。盆地南缘有东北-西南走向的武夷山,将浙江和福建隔开。武夷山环抱福建,不但是福建浙江两省的界山,也是福建和江西的界山。

浙江西部的这个山间盆地,就发展农业经济而言,地理条件比不上北部的杭嘉湖平原优越,但盆地里的城市:义乌、金华、衢州,历史上都是依托浙赣交通形成的城镇,如今发展成了重要的制造业和商业城市,经济发达,人民富足。从道路和建筑外观看,城乡之间差距也不大。

和江西与湖南的山区相比,浙江西部盆地的人口密度和城镇化程度要高得多,不说工商业,农业也更精细,几乎每一道山谷里,都修建了山塘,这些小型水利工程基本上是1970年代甚至更早时期通过义务工程修建起来的,但至今功能完好,说明日常维护水利工程的村落组织运转良好。

相比之下,中西部农村的凋敝景象是很容易看出来的。尽管水泥路日渐普及,村庄里的多层建筑随处可见,建造风格也和东部差不多,大都是两层或三层,三开间,平顶或人字顶,不过装修简陋,不少房屋显然是分多次建造和逐渐装修起来的,说明房主多年来都把很大一部分家庭收入投入了这栋房子。

无论从哪个角度看,中西部人口外流地区农村盖房子,是一种必要但回报很低的投资。年轻人大多数在东部省份打工,中西部老家盖的房子使用率很低。和国家一样,这种建造活动可以计入GDP,但压制了日常消费,也使得家庭资金积累和投资变得不可能。

说盖房是必要的,是因为农村人口不能在城市定居,总有一天,在东部省份打工的农民不得不回农村生活。对第一代农民工来说,他们大多数是单独在城市里打工,父母妻儿都在老家生活,他自己也很明确地知道,城市只是挣钱的地方,等到他无法工作的时候,还要回到老家生活。他们的心态和前现代时期从老家进城做工的中国农民并没有什么分别,不同的是他们不会像清代的农民那样,用城里挣的钱在老家买田买地,首先是因为土地不允许买卖,其次也是因为种田挣不到钱。他们的孩子也同样受困于户籍身份。换句话说,如果他们不能通过上大学或经商在城市里落户,至少在结婚之前会在老家盖房。

在从东向西行经数千公里的旅程中,铁路沿线有数不清二层或三层、混凝土框架结构或砖混结构的楼房,孤零零或一小群一小群地簇拥在一起。这些楼房外立面贴着色彩各异的瓷砖,颜色显然具备主导型的区域特征。从浙江到江西、湖南、贵州,一直到云南,乡村楼房外立面的区域流行色呈现出明显的地域-空间差异,更有意思的是,几种主要的色彩——红色、蓝色和土黄色——不断周期性再现,显示出色彩时尚在地域-时间上的分布,也遵循着东部领先、中西部滞后,滞后者模拟领先者的现象。

这些色彩斑斓的乡村建筑,并不仅仅见证了现代生活方式从东部向西部、从城市向乡村扩散,它们也见证了一个逆向和分散的城市化进程。和经典的城市化理论(资源和人口向城市集中,新移民收入改善,生活水平上升,最终在城市中定居)不同,这种城市化的人口特征,不是趋于集中而是趋于分散,其地理特征不是趋于联结,而是趋于割裂。多年以后,当限制中国人自由迁徙的制度障碍不再存在的时候,人们也许会为这种城市化的方式感到困惑不解: 数以亿计的中国人被迫在城乡之间以生命周期为单位进行流动,他们在东部、城市和工业部门里获得的报酬不是用于城市中投资和消费,而是寄回家建造房屋,由此造就了无数个有着城市外壳的空巢家庭。

车过衢州,进入浙江和江西两省交界的江山市,盆地收窄,火车窗外的景观渐渐变成了一个接一个低矮的山坡。翻过这些山坡后,火车停靠在鹰潭北站。鹰潭周边的山地覆盖着赭红色的岩石。这些岩石都是远古时代火山爆发的产物,切割开风化的外壳,岩石内部遗留着大量火山喷发时形成的气孔。不少老房子就是用这种石头切割出来的方形石块堆砌出来的。

过了鹰潭,铁路穿过几条大河。这些河流发源于江西南部与福建分界处的大山,一路向北流向鄱阳湖,在鄱阳湖周围造就了平阔富饶的平原。江西的省会南昌位于鄱阳湖平原北部、这些河流汇入鄱阳湖的河口地区,而鄱阳湖北出九江,连通长江。南昌在地理上“襟三江而带五湖,控蛮夷而引瓯越”,是中国交通史上的十字路口之一。车过南昌,向西进入湖南地界之前,鄱阳湖平原将再次收窄,在湖南东部的山脉前变成盆地地形。宜春是这些山前盆地中最后一个城市。不久之后,许多南北向的山脉出现在车窗外,分隔开了江西和湖南。

从卫星图照片上俯瞰浙赣铁路沿线经过的区域,就像一个拉长的葫芦。金华-衢州盆地和鄱阳湖平原是葫芦两截宽阔的腹地,将这两截腹地连接起来的是浙西的江山和赣东的上饶间狭窄的山间通道。宜春是葫芦的底部,而细长的葫芦嘴指向宁波。我们不止一次从这个葫芦形的区域经过。每当火车自西向东开的时候,这一带的地形特征给我留下的印象更深刻,也更鲜明。反过来,火车自东向西开的时候,我的视线总是不由自主地越过盆地北边连绵不断的群山,停留在隔着这些山脉与浙赣线平行的长江南岸小城上。芜湖、马鞍山、铜陵和安庆,这些小城点缀在长江安徽段沿岸,每一处都给我多少留下了一些回忆。

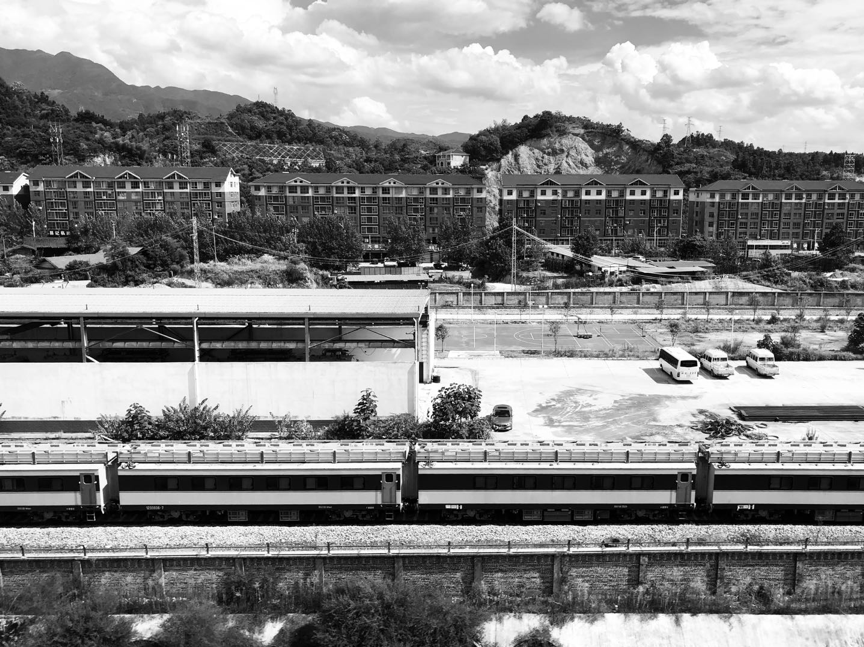

因为是在暑假期间,车上坐满了人,很多是去城里和父母短暂生活一段时间后回家的孩子。车厢里一直吵吵闹闹。快到长沙的时候,我打了个盹。被两排座位前的孩子吵醒时,车已经到了娄底。G7313在娄底碰到两列去昆明的绿皮车,一列起点站是哈尔滨,另一列来自济南。可见娄底是东部各城市前往云贵高原时必经的枢纽。

过了娄底,就是莽莽群山。火车一直在隧道里穿行,仅在进站前后,可以看到一些不大的平地,景象相当逼仄。在穿过黔东南山区一个接一个的隧道的间隙里,山坡上不时闪过一些两层的瓦顶木屋。这种木屋用的瓦是灰色和淡黄色的,除了泥料的性质,瓦窑的温度大约不会很高。如果几栋房子连在一起,屋顶的颜色很和谐。每栋房屋都用石灰浆砌起屋脊,白色的屋脊颇高,两端翘起,出尖,屋脊正中嵌着牛头状的饰物,竖着两道尖角。看木屋的色泽,大概涂了桐油。和鹰潭附近那些用整块火山石块整整齐齐地垒出来的二层楼房一样,黔东南的木屋让我颇有好感。我说不上是什么原因。到了凯里,路边还能看到一些平房,屋顶上盖着大块的石片。我第一次看到这种房子。

直到过了贵阳和安顺,铁路两侧才有较大的平坝出现。过了安顺,隧道又接踵而来,但两侧山势已经变了。馒头状的孤山互不相连,而是挤挤挨挨地排成一大片。有些山很高,露出灰色的岩壁,显然钙含量很高。和广西桂林一带类似,贵阳以西是典型的喀斯特地貌。

傍晚六点钟,火车经过几处超长隧道。一出隧道,旅客们发现自己置身在群山之巅,窗外是深深切入峡谷的悬崖。一个接一个的山顶平坝延伸到远处。地平线上堆积着白色和浅灰色的云层。

15分钟后,查身份证的警察提醒说,火车正经过沪昆线上最高的一座桥——北盘江大桥。大桥高达300米。桥栏上装了许多蓝色波浪形的导风板。导风板上布满了孔眼,透过这些孔眼,可以看到桥下峡谷里流出一条大河。

进入云南境内后,车内温度似乎一直在下降。七点半左右,抵达昆明南站。与其他大城市高铁站相比,昆明南站内部空间不大,也没有看到太多商业开发。

(本文作者夏佑至系作家,著有《蒙尘记》、《上街》等)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司