- +1

李公明︱一周书记:为痛苦讴歌的……诗人茨维塔耶娃

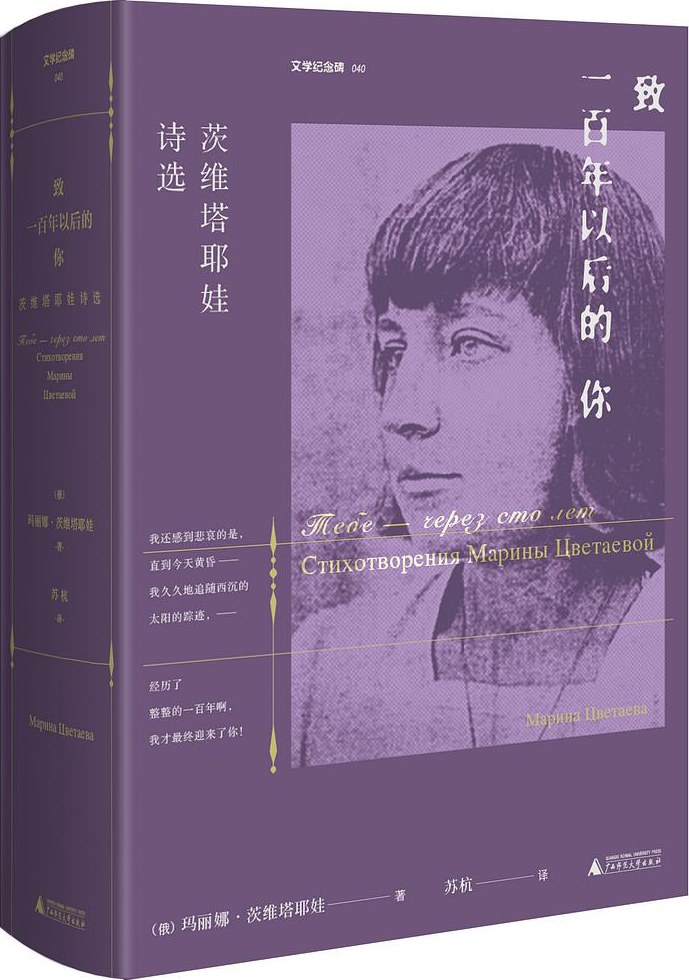

《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》,[俄] 玛丽娜·茨维塔耶娃著,苏杭译,广西师范大学出版社\上海贝贝特,2021年9月版,536页,78.00元

关于诗歌与时代的关系,我越来越感到有一句话特别有分量,不断像铅锤一样撞击着心灵:在奥斯维辛之后,不写诗是野蛮的!当风雪与寒冷凝固了河流,只有诗歌是唯一的温暖与希望。在舆情翻飞、寒雨敲窗的今夜,读玛丽娜·茨维塔耶娃的《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》(苏杭译,广西师范大学出版社,2021年9月第2版),感慨尤深。

这部茨维塔耶娃诗选是根据1991年外国文学出版社同书名、同译者的译著再版,“文学纪念碑”丛书策划人、资深文学编辑魏东在该书的“编后记”中不仅对该译本再版的相关情况作了很详细的介绍,而且简要地回顾了茨维塔耶娃作品及传记、回忆录在中国的翻译出版与接受情况。这次再版的《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》在诗选部分未作补充或修订,收录了诗人一生各个时期的一百多首诗歌作品;但是在附录部分增补了三篇重要的导读性文献。一是资深茨维塔耶娃研究专家科尔金娜为苏联作家出版社1990年版茨维塔耶娃诗选撰写的序言《玛丽娜·茨维塔耶娃的诗歌世界》,深刻地考察了茨维塔耶娃诗歌与其生活及时代的紧密联系;二是茨维塔耶娃传记作者安娜·萨基扬茨的《两个诗人——两位女性——两种悲剧》(安娜·阿赫马托娃与玛丽娜·茨维塔耶娃),从比较的角度揭示了两位诗人不同的人生命运与诗歌特质;三是俄裔美国文学评论家马克·斯洛宁的《诗人的命运:玛丽娜·茨维塔耶娃》,作者与茨维塔耶娃在布拉格时期就相识,并曾大力推介诗人的作品。马克·斯洛宁的这篇文章选自他的专著《苏维埃俄罗斯文学》(浦立民、刘峰译,上海译文出版社,1983年,据牛津出版社1977年版译),魏东认为该书“不同于此前的苏式文学史,含括范围广,问题意识强,尤其提到的很多作家对于中国读者来说闻所未闻。上海译文社在一九八三年即推出此书中译本,得风气之先,此书迄今亦未过时,值得再版”。说得很对,我从1984年开始读这部苏俄文学史著,获益甚大。在这里顺带要说的是,现在选录的这篇《诗人的命运:玛丽娜·茨维塔耶娃》出自原书第二十三章“诗人的命运”,论述的是曼德尔斯坦姆、阿赫玛托娃和茨维塔耶娃三位诗人。该章开篇即有关于“命运”的解释:其作品的遭遇和声名起落有相似之处,一方面极孚众望、拥有大量读者,另一方面大部分作品只能以手抄本形式流传和被人们诵读,直到七十年代苏联官方仍然不准大量印行这三位诗人的作品。这一章中的“玛丽娜·茨维塔耶娃”一节(第270-278页)被完整作为附录三收入,但是与原书译本认真对照,发现有两种差异。一是今选本在个别译法上有修订,纠正了原译本中的误译;二是今选本有多处文字被或删或改,这种前后版本的差异性恰可以作为词语修订的微观史料而记录在案。“编后记”最后说,“茨维塔耶娃的经典性源于其跌宕的生平际遇与恒久的艺术世界,希望‘文学纪念碑’能够持续地发掘作为‘经典作家’的茨维塔耶娃。”应该说,这部茨维塔耶娃诗选纳入“文献纪念碑”丛书再版肯定会受到读书界的欢迎。

玛丽娜·茨维塔耶娃的一生(1892-1941)既是艰难的、悲惨的,也是高傲的、充满生命激情的。她出生于艺术家庭,六岁会写诗,刚满十八岁就出版了第一部诗集,并受到诗界前辈的赞许。在战争与革命的风暴中,她的命运充满了与家人生离死别和侨居异国他乡的痛苦。但是她唯一没有抛弃的是对诗歌的执念和写作欲望。

抒情诗《致一百年以后的你》写于1919年8月,茨维塔耶娃在笔记中记载:“昨天一整天都在思考一百年后这件事,于是为此写了几行诗。这些诗行已经写就——诗将发表。”1924年在一封信里又说:“而且——主要的——我深知一百年以后人们将会多么爱我!”这首诗还有另一种版本,这里翻译的是诗人1940年的定稿。“作为一个命定长逝的人,/ 我从九泉之下亲笔 / 写给在我谢世一百年以后,/ 降临到人世间的你——”(139页)“我手里握着我的诗作—— / 几乎变成一抔尘埃!我看到你 / 风尘仆仆,寻觅我诞生的寓所——/ 或许我逝世的府邸。”“我还感到悲哀的是,直到今天黄昏—— / 我久久地追随西沉的太阳的踪迹,—— / 经历了整整的一百年啊,/ 我才最终迎来了你!”(142页)诗人把诗歌视作生命和对未来的召唤,她在1913年1月为新书撰写的序言中写道:“这一切都曾经发生过。我写下的诗行就是日记,我的诗歌——是专有名词诗歌。我们所有人都会过去。再过五十年,我们所有人都会在泥土下面。在永恒的天空之下,将会是一批新的面孔。我想要对着所有还活着的人高声呼喊:写吧,再多写一点吧!把每一个瞬间、每一个手势、每一次呼吸都固定下来!”(384页)在生与死之间,没有什么比诗歌更为永恒,《致一百年以后的你》对此表达了坚定的信念。但是诗人一直也预见到她的诗歌命运必定充满坎坷,她在1931年的札记《我作为一个诗人的命运》中写道,虽然自己的名字在诗人们中间竞相传颂,但是“一切很快都结束了”。(389页)直到1940年底,茨维塔耶娃在死之前的几个月里编纂了自己的最后一本诗集,她以调整作品顺序的方法最后强调了自己对诗歌言语的忠诚。科尔金娜对茨维塔耶娃这种做法的理解是“诚然——在即将咽气的那一刻,我还是个诗人!”(434页)在她身后,茨维塔耶娃的名字一度被遗忘,直到二十世纪六十年代,茨维塔耶娃和她的诗歌才开始被重新发掘出来。今年是诗人一百三十周年诞辰,今我来矣,在南国的寒风中读着《致一百年以后的你》,也仿佛是在所有的诗歌中“经历了整整一百年啊,我才最终迎来了你!”

诗歌不但是她的生命,也是她对情感的最高寄托。在1926年,三位著名诗人——奥地利的里尔克、苏联俄罗斯的帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃——曾互致信函。他们天各一方:瑞士、莫斯科、巴黎;他们相互之间尚未谋面。在不到一年的时间里三人互致信函近百封,在半个世纪后才陆续为世人所知。北京《世界文学》1992年第1期选译了这批信函中的十四封,后来刘文飞译的《三诗人书简》先后在中央编译出版社(1999年)和华东师范大学出版社(2018年,加了书名“交织的火焰”)出版。事情的开始是帕斯捷尔纳克得知自己为里尔克所知、所称赏,他感动到哭了、沉默了;当他写信给里尔克时,他把自己所爱慕、欣赏的女诗人茨维塔耶娃介绍给里尔克,并且请求里尔克赠送一本有亲笔题签的《杜伊诺哀歌》给女诗人。帕斯捷尔纳克在给茨维塔耶娃的信中说,“我渴望与你交谈,我立即察觉出差异。犹如一阵风掠过发际。我忍不住要给你写信却又想出去看一看,当一个诗人刚刚呼唤过另一个诗人时,空气和天空会出现什么变化。” 1993年我在《诗人之恋》一文中谈过那种强烈的阅读感受:“因内心的渴望和呼唤而觉察和相信大自然的每一粒微尘都因此而产生了变化,这是真正的诗人之恋。女诗人对里尔克和帕斯捷尔纳克也都洋溢着满腔温柔和爱意,那是柏拉图式的诗化之爱。以世俗的‘三角恋爱’根本无法理解海洋对微风和天空的倾心,根本无法理解在‘诗’中包含的人类、命运和爱恋,根本无法理解在每一片柳絮与每一点波光之间的相互依恋。” (李公明《左岸的狂欢节》,海天出版社,1993年,145页)

与茨维塔耶娃的诗歌命运紧密相连的是她侨居国外的思乡忧愁和回国后的痛苦经历。在异国十七年的生活困顿中,她的诗歌充满对俄罗斯的怀念(“我向俄罗斯的黑麦致以问候……”,《松明》《接骨木》《祖国》,“乡愁啊,这早就已经……”)但是最令她感到痛苦的是感到无论在他乡还是祖国都没有她作为一个诗人的生存空间。马克·斯洛宁说:“她曾对一个朋友说:‘我在这儿是多余的人。到那边去也是不堪设想的;在这儿我没有读者;在那边,尽管可能有成千上万个读者,但我也不能自由呼吸;也就是说,我不能创作和发表。’但是,她在莫斯科的遭遇却远远超过了她原先的可怕预测。”(469页)茨维塔耶娃并非完全不知道已经成为“那边”的祖国的情况。早在1921年,伊利亚·爱伦堡在《俄罗斯的诗歌与革命》中将俄罗斯现代诗人按其对待革命的态度分成了四类,茨维塔耶娃和巴尔蒙特被归为第一类——否定革命的诗人。科尔金娜认为茨维塔耶娃在意识上不能接受在俄国发生的一切,这与她自身的个性有关系,同时她在注释中也补充了一个重要事实:针对那种认为 “茨维塔耶娃不理解也没有接受革命”的观点,茨维塔耶娃的女儿A.C.埃夫龙举出1920年2月自己妹妹因饥饿而死的事实,补充说:“还有比这更明白、更无法接受的吗?”(398-399 页)1937年,茨维塔耶娃的女儿动身回国前夕,十月事变后离开俄罗斯侨居国外的作家布宁对她说:“傻瓜,你走吧,会把你遣送到西伯利亚去的!”沉默了片刻,他以忧虑的口吻补充说:“假如我也是你这般年龄……哪怕是西伯利亚,哪怕遭受遣送,我也认了!因为那毕竟是俄罗斯啊!”(阿里阿德娜·艾伏隆《缅怀玛丽娜·茨维塔耶娃:女儿的回忆》,谷羽译,广西师范大学出版社,2015年,18-19页)这种面对苦难前景的思乡之愁和最后的抉择也是一种时代征候,没有人能够逃脱历史的播弄。茨维塔耶娃也在1939年6月踏上回国之路,当然是因为继女儿回国之后,丈夫谢尔盖·埃夫龙也为了与苏联政府有关的一起事件而在1937年回到国内。在这种情况下她已经无法和儿子继续留在法国。

茨维塔耶娃虽然知道回去是一条艰难的路,但肯定没有想到要承受那么深重的痛苦。她无法知道的是当时的苏联正处于一个严酷的时代。“告密、怀疑,成了生活的常态。正直诚实、没有任何罪行的人碑关进监狱,审判、枪毙,被宣告为‘人民公敌’。从国外回来的人,或者曾经到国外出差的人,往往被视为外国的间谍、特务。”(阿里阿德娜·艾伏隆《缅怀玛丽娜·茨维塔耶娃:女儿的回忆》,谷羽译,广西师范大学出版社,2015年,21页)回国两个月后,女儿阿莉娅在8月27日深夜突然被捕;10月10日,身患重病的丈夫谢尔盖也被逮捕。接下来的日子就是为了得到女儿、丈夫的消息而到处奔走,为了自己与儿子的生活而苦苦挣扎。为了寻找在莫斯科的栖身之所,她向作家协会负责人法捷耶夫求助,得到的回答是一平方米也没有。1941年8月她带着儿子穆尔被疏散到鞑靼自治共和国境内的小城叶拉布加,为了谋生前往莫斯科作家协会所在地奇斯托波尔,请求迁居该处并在作协基金会即将开设的食堂谋得一个洗碗工的工作,也被拒绝。这是压垮她的最后一根稻草。她于8月28日返回叶拉布加,8月31日趁房东外出时悬梁自尽。她在给儿子的遗嘱中说:“小穆尔!原谅我,然而越往后就会越糟。我病得很重,这已经不是我了。我爱你爱得发狂。要明白,我无法再活下去了。转告爸爸和阿利娅——如果你能见到——我爱他们直到最后一息,并且解释一下,我已陷入绝境。”(“译序”,XXV)在茨维塔耶娃死后的一个半月,她丈夫谢尔盖·埃夫龙被处决。1945年帕斯捷尔纳克在与以塞亚·伯林的会谈中提起1941年茨维塔耶娃自杀时的处境,他认为如果不是那些文学官僚对她如此绝情,简直到了骇人听闻的地步,这种事情或许也不会发生。(以塞亚·伯林《苏联的心灵》,哈代编;潘永强、刘北成译,译林出版社,2010年,63页)这当然是直接的原因,但无法用来解释一种时代现象。茨维塔耶娃和叶赛宁、马雅可夫斯基一样,都是死于自杀。叶赛宁自杀前说死不是什么新鲜事,但活着也并不更为新鲜;马雅可夫斯基听说了叶赛宁自杀后则说死不是什么难事,活着才更艰难。科尔金娜认为,由于意识到世界上已经没有一个角落可以为诗歌提供“隐秘的自由”,而诗人只有在那样的自由里才有可能存在,于是她以彻底的拒绝作为对那个世界的答复。(科尔金娜《玛丽娜·茨维塔耶娃的诗歌世界》,《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》,433页)可以说,俄罗斯著名诗人的自杀现象是一种时代症候,同时也证实了苦难人生中最后的高傲与永恒。

茨维塔耶娃回国后的遭遇令人想起她所认识的著名俄国文学史家德·斯·米尔斯基(D.P.S.Mirsky,1890-1939)的类似经历。米尔斯基出身于俄国显赫家庭,1917年革命爆发后他加入邓尼金的白卫军部队与布尔什维克作战,同时还完成了在哈尔科夫大学的历史学学业。1920年米尔斯基如同许多俄国贵族一样流亡国外,最后定居英国伦敦,1922年担任伦敦大学国王学院教职和该院刊物《斯拉夫评论》(Slayonic Review)的编辑,很快成为西欧学界有名的俄国文学专家。1926年3月米尔斯基邀请侨居法国的茨维塔耶娃到英国访问两周,茨维塔耶娃在给友人的信中说米尔斯基领她“吃遍了”伦敦的餐馆。同年茨维塔耶娃在《诗人论批评》一文中对布宁、吉比乌斯等“境外批评家”表示不满,同时认为米尔斯基的文章是“令人欣慰的明显的例外”,因为他“不从表面的政治特征出发去评判诗人”。值得注意的是,米尔斯基同时还是一位积极的政论家和政治活动家,参与了欧亚主义运动。该运动在二十年末发生分裂,米尔斯基与茨维塔耶娃的丈夫埃夫龙都是属于该运动中亲苏的左翼,他们后来都返回苏联。米尔斯基于1932年9月底回到苏联,很快意识到自己的另类身份,于是从社会政治领域退回文学,在高尔基的支持下从事文学研究。尽管他加入了苏联作家协会,也参加了《斯大林运河》(1934)的写作,但是当高尔基于1936年去世后终于在劫难逃。1937年7月23日米尔斯基被秘密警察逮捕,后以间谍罪被判处八年劳改并被流放至苏联远东地区。1939年6月6日,米尔斯基死于马加丹市附近的“残疾人劳教所”。(参见德·斯·米尔斯基《俄国文学史》,刘文飞译,商务印书馆,2020年7月,译者序)米尔斯基的经历简直就是茨维塔耶娃和她丈夫的命运的前兆。

收入书中的E.B.科尔金娜的《玛丽娜·茨维塔耶娃的诗歌世界》是一篇研究茨维塔耶娃诗歌创作的专论,作者认为尽管茨维塔耶娃早期创作与阿克梅主义有相近之处,但是她的诗歌始终在形式上不属于任何文学思潮和流派,她是独特的、无法被归类的。这是学术界比较一致的观点。德·斯·米尔斯基早在1926年出版的《当代俄国文学(1881-1925)》(1949年怀特菲尔德教授将它与《俄国文学史:自古代至陀思妥耶夫斯基去世(1881)》合编为一部,以《俄国文学史》为书名在伦敦出版)中就指出茨维塔耶娃“十分独特新颖的诗歌天赋则处于一个更高的诗歌创作水准……她的发展独立于一切流派和行会,却也体现了当代俄国诗歌最具活力部分的总体倾向,即自‘主题’和‘思想’的桎梏逃向形式的自由天地。”(德·斯·米尔斯基《俄国文学史》,刘文飞译,商务印书馆,2020年7月,653页)他具体分析了茨维塔耶娃诗歌的独特性在于其节奏的丰富突变:“她是一位断音节奏大师,这一节奏给人的印象恰如耳闻一匹飞奔骏马的马蹄声。她的诗歌完全是烈焰、热火和激情,却不是感伤的.甚至不是真正意义上的情感诗。其‘感染力’不在于其表达的内容,而在于情感的纯粹力量。”(同上)而且作为一位地道的俄国诗人,尽管她没有神秘主义或宗教感,但是她的诗中始终响彻着民歌音调。她的长诗《少女国王》是一个真正的奇迹:高超地借鉴俄国民歌手法,是一首民间主题的出色赋格曲。(同上)

茨维塔耶娃诗歌的独特性与诗人坦率的个性紧密相关。著名俄裔美国诗人和文学评论家约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky,1940-1996)在长文《一首诗的脚注》中详细论述了茨维塔耶娃完成于1927年的诗歌《新年贺信》,认为“这首诗在很多方面不只是她自己作品的而且也是整个俄罗斯诗歌的一个地标”。(约瑟夫·布罗茨基《小于一》,黄灿然译,浙江文艺出版社,2014年,168页)他指出茨维塔耶娃是一位极其坦率的、很可能是俄罗斯诗歌史上最坦率的诗人。她没有保守任何秘密,更没有遮掩她的美学和哲学信条,这些信条散见于她的诗歌和散文中,且常常是以第一人称单数代词来揭示的。(同上)

米尔斯基对茨维塔耶娃的诗歌很推崇,但是对她的散文却非常不喜欢,他说“公正地说,她迄今为止的散文均做作邋遢,歇斯底里,是俄语中有史以来最为糟糕的散文”。(同米尔斯基上引书,654页)这显然是一种严重的偏见。布罗茨基曾撰文《诗人与散文》专门评述了茨维塔耶娃的散文成就,他认为作为诗人的茨维塔耶娃转写散文无非是诗歌以其他方式的延续,使“散文因此大受裨益”:“这正是我们到处——在她的日记中,论文学的随笔中,小说化的回忆录中——遇见的:把诗学思维的方法论重新植入散文文本中,使诗歌生长到散文中。”(同布罗茨基上引书,151页)他对其散文的高度评价是:“不管是什么原因促使茨维塔耶娃转向散文,也不管俄罗斯诗歌因此而损失多大,对于这样的转向,我们都只能感激上帝。”(同上,163页)布罗茨基以诗人的敏感在茨维塔耶娃的散文中发现她的一贯性的诗学美学原则和特殊的诗学技术(声音联想、根韵、语义跨行等),指出在其诗歌中的高音调的音质特征同样呈现在她的散文中,“她声音的音质是如此悲剧性,以至它确保永远有某种上升感,不管那声音持续多久。这一悲剧性特质,并非完全是她的生活经验的产物;它先于她的生活经验而存在”。(同上,154页)他提醒读者不要忘记茨维塔耶娃有三种语言的背景,尤其以俄语和德语最为突出,使她的创作在本质上是根植于语言的,其源头是词语。(同上,160页)布罗茨基进而指出茨维塔耶娃作品的一个瞩目特点是她的道德评估的绝对独立性,“这独立性与她那惊人地高强度的语言敏感度并存”。(161页)关于语言敏感度与道德伦理真相之间的关系,这是一个重要的研究视角。布罗茨基在1979年谈到茨维塔耶娃作品全集尚未以俄语在苏联境内或境外出版过的时候指出:“与那些有幸享受立法传统、选举制度等的民族相反,俄罗斯处于一种只能通过文学来理解自己的位置,因而,以销毁哪怕是一个次要作家的作品或把它们当成不存在来阻挠文学进程,等于是对这个民族的未来犯下遗传罪。”(163页)这是更为值得我们深思的重要问题。

当茨维塔耶娃感到自己的生命必将被内外的黑暗所吞噬的时候,她写下了这样的诗句:“是时候摘下琥珀,/ 是时候更换词典,/ 是时候把门上的灯 / 熄灭……”(《致一百年以后的你:茨维塔耶娃诗选》442页)诗人死了,世界的黑暗与苦难还在延续,但是留在我们精神生活中的诗人之光永远不会熄灭。茨维塔耶娃在她写于1924年1月、最后定稿于回到苏联的1939年12月的诗歌《山之诗》的“献词”写道:“只要抖动一下——就会卸掉负荷,/ 心灵就会冲向山巅!/ 让我来把痛苦讴歌——讴歌我那座山。/……让我屹立山头,/ 来把痛苦讴歌。”(342-343页)一个为痛苦讴歌的诗人,这是茨维塔耶娃留在永恒的诗歌天幕上的高傲的形象。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司