- +1

越剧进沪百年,女班越剧在上海是如何产生的

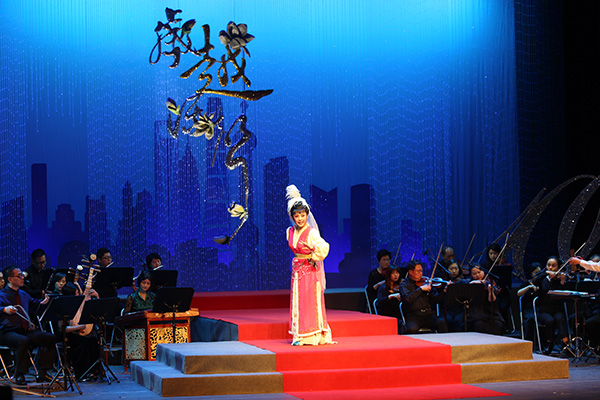

为纪念越剧进上海100周年,“红蔓之夜”第四届越剧经典剧目展演于5月5日至8日在天蟾逸夫舞台举行。5月5日的《岁越流声——越剧进上海百年流派演唱会》最受瞩目,不仅聚集了众多著名越剧流派传人,《珍珠塔》《碧玉簪》等20多部经典剧目选段也吸引了大批剧迷的眼球。

越剧发源于浙江嵊州,曾称小歌班、的笃班、绍兴文戏等,艺人初始均为半农半艺的男性农民,故称男班。1917年5月,男班进入到上海,在十六铺“新化园”演出,开创“小歌班”,这也是越剧的前身进入上海的第一次演出。

以此为标志,今年是越剧进上海的100周年。流派演唱会的六回节目即以这百年历史铺陈开来。从“小歌班首进大上海,的笃声传唱浦江岸”到新越剧、新主腔的出现,再到越剧历经劫难,迎来现代戏,最终枝繁叶茂、群星璀璨,越剧在上海走过了风风雨雨的100年。

此后,上海成为越剧的发祥地。越剧由男子为主转为由女子为主的演进,上世纪30年代以姚水娟为代表的一批越剧人对越剧的改革,上世纪40年代袁雪芬等艺术家对“新越剧”的探索和实践等历史大事件都发生在上海。梁弘钧对澎湃新闻记者表示,当时戏剧女班的盛行符合20年代初期的特色,一是西风渐进的大环境,男女平等的思想风气盛行;二是都市开放之后,女性有更多的文化欣赏需求;三是上海的都市文明,开放的城市带给女子越剧班一个展示和拓展演出市场的可能性,而且这批女性越剧前辈们也相当努力和具备开拓精神,在上世纪二三十年代竞争激烈的演出市场上,为越剧打拼出天下,奠定了女班在舞台艺术上的地位。

如今,上海越剧流派众多,这得益于1940年代“越剧十姐妹”的联合创作和演出。1946年5月,“十姐妹”之一的袁雪芬所在剧团将鲁迅先生的《祝福》改编成《祥林嫂》,并尝试改革越剧,但遭到恶势力的反对,袁雪芬本人也遭到恶性攻击。为此,袁雪芬向另外九位艺人提议联合义演,并共同寻找资金和演出场地,最终将越剧改革进行到底。

袁雪芬日后成为上海越剧院首位院长,她曾经自述这段历史:“作为主要演员,首先要提高自己并能主宰自己的命运,应该让全剧种的成员参加到改革行列中来。另外必须有自己的剧场,并有附设学校培养接班人。” “十姐妹”的努力不仅让越剧有了自己的剧场,还让同仁们获得了权益和尊严,为今天的越剧,甚至是今天的戏曲舞台打开了一个全新的格局和面貌。

本次的展演活动由中国国际文化传播中心上海总部、红蔓文化传播(上海)联手上海澜升实业集团和上海越剧院举办。《红蔓》杂志创刊于2015年,旨在推广海派文化,杂志和淮剧、沪剧、越剧、京剧都有着紧密和良好的合作,两个月举办一次“红蔓剧”。越剧虽然进入上海百年,诞生110周年,但在众多戏曲中仍是年轻的剧种。双方的合作不仅体现在演出方面,杂志还专门发表了“越剧十姐妹”的相关文章,上海越剧院的艺术家也参与到《红蔓》杂志的朗读会和纪念活动中。梁弘钧表示,上海越剧院今后还将继续和《红蔓》杂志保持紧密的合作,希望能够开创出新的越剧市场,培养出全新的越剧观众群体。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司