- +1

国产经典相机:海鸥相机,一个时代的回忆

上海老底子每天呈送精彩文章一组

打开尘封的记忆,寻觅往昔的岁月

叙上海老底子事 忆上海老底子人

诉上海老底子情

红旗 20 型相机

“海鸥”是中国最著名的照相机品牌,创立之初名为“上海”牌,以城市命名。从 1968 年开始由于出口的原因,改为“海鸥牌”。相机由上海照相机厂生产,该厂曾生产出一系列经典照相机,是中国照相机制造业的楷模,一直保持着领先地位。

无论 1950 年代的 58-Ⅰ、1960 年代经典的海鸥4系列、1970 年代的东风和红旗相机,还是 1980 年代风靡一时的海鸥 DF,都是国内同时期最优秀的相机产品。这些照相机,至今仍然受到收藏界的追捧,特别是 58-Ⅰ、东风、红旗被视为珍品。

上海照相机厂的变迁

《上海轻工业志》记载,上海照相机工业起源于 1920 年代初。民国时期,上海就有了简单的照相机生产企业。因为上海照相机制造技术水平高、起点高。

1957 年初,上海市委、市政府决定由上海市计划委员会副主任顾训方牵头,成立照相机试制领导小组,上海钟表眼镜公司承担试制任务。9 月,6 人试制组成立,并确定以德国徕卡 3B 型 35 毫米小型照相机为参考样机,在四川中路南京东路口惠罗公司大楼四楼一间办公室开始试制。

1962 年,上海照相机厂工人在检验相机

乐秀山先生原是冠龙照相器材商店的照相机修理技师,从事照相机修理有 20 多年,对各种进口照相机的性能比较熟悉,对机械加工技术也不陌生,所以由他主持试制,并从上海医疗器材厂借来钳、焊技工戴有明,从上海广播器材厂借来车工王良才组成机械小组。

乐秀山先生采用手工敲打、挫磨等手艺,加工出一个个零件和技术难度最高的快门。经过 6 个多月的日夜奋战,试装完成第一个机身。

相机镜头由长春光学精密机械研究所设计,加工任务由吴良材眼镜公司吴高峰负责,他们没有专业的设备,也是利用磨眼镜的设备,手工打造出第一只 50mmF3.5 镜头,去外滩试拍,一次成功。

拍摄的上海大厦等照片,画面清晰,效果令人满意,为建立上海照相机厂打下了坚实的基础。

上海 58-Ⅱ 型照相机

1958 年 1 月,地方国营上海照相机厂筹备处成立,他们边建厂、边试制,2 月份迁入新厂址延安西路 718 号,人员增加到 30 人,设立金工、光学、装配三个车间,一方面逐步改手工加工为机械加工,使零部件加工机械化、模具化,另一方面从日本进口光学玻璃,加工生产光学镜头。

从 3 月 1 日起,上海照相机厂筹备处划归上海市轻工业局所属文教用品工业公司领导,并抽调大批人员,充实力量,全厂增加到 200 多人。

当年,在庆祝“五一”国际劳动节的上海市轻工业局的游行队伍中,首次出现了一支身背 20 架上海牌 58-1 型照相机的队伍,58-1 型也是上海照相机厂生产的第一批产品。

10 月,随着大明誉写用品厂、海通工艺社、正丰五金工业社、勤联文具厂、施鹤记电镀厂等企业的并入,上海照相机厂在 11 月 1 日正式成立,厂址迁至南苏州路 175~185 号大楼,设立 6 个车间,工厂初具规模,拥有建筑面积 1500 平方米,职工405 人,设备 434 台,正式开始生产第一批上海牌 58-1 型照相机 100 台。

1973 年,上海照相机厂工人在检验海鸥 DF 单反相机

上海牌 58-Ⅰ 型 35 毫米平视取景照相机,镜头最大孔径 F1:3.5(当时标注方式——编者注),焦距 50 毫米,最近对焦距离 1.1 米,快门时间有 T 门、B 门、1~1/1000秒。

旋钮式卷片、自动停片、自动记数,是国内首架最高档次照相机,共制造了 1198台。58-1 型照相机具有较高的机械工艺水平,采用了大工业的生产模式,是中国真正意义上机械化量产的照相机,它的诞生标志着中国照相机开始走向正规。

随后,由于 58-1 型制造复杂,造价高,上海照相机厂设计出简化版本 58-Ⅱ 型,并改进了生产工艺,生产了六万台以上。

1960 年代初,国防、公安、新闻、医疗、科研、体育等领域急需大批照相机,各级领导非常重视照相机工厂的建设。上海市副市长荣毅仁、全国人大代表罗瑞卿、肖劲光、陈庚同志先后来上海照相机厂视察。

在上海举办“日本工业展览会”期间,日本小西六写真工业株式会所秋山静一营业技术课长也来厂参观,可见当时发展照相机工业的重要性。

1960 年,上海照相机厂根据第一机械工业部要求,新建军工保密车间,生产军用产品。这一年,上海照相机厂共生产 58-Ⅱ 型和 201、202 型 120 折叠式照相机 6.13 万架,生产木质座机和外拍机 5900 架(上海照相机三厂),330 军品相机、602 型显微摄影仪及 S-1 型曝光表、三脚架、闪光灯等照相器材也陆续投放市场,使该厂的产品占全国产量的 53.9%。

原上海海鸥照相机公司照相机三厂现在面貌

1961 年开始,国家遭遇经济困难,照相机销售疲软,商品积压。9 月份,58-2 型相机停产。1963 年起,按照国家“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,上海照相机厂的产品线进行了相应调整。

1964 年,该厂首创的上海 4 型 120 双镜头反光照相机,因款式新、质量优,受到用户欢迎,首次参加广州交易会,与香港客户一次成交 300 架,年末出口 2300 架,开创了中国照相机出口的先河。

1974 年,上海照相机厂工人在生产相机

上海 4 型 120 双反,无论从外观,还是内在质量,都标志着中国照相机生产技术走向成熟,且为中国照相机行业树立了一个标杆和典范。尤其是海鸥 4B 的投产,更是适应了国内市场的消费水平,为老百姓提供了物美价廉的摄影工具,大大丰富了人们的业余文化生活,也为今天留下了众多的老照片,其价值不可估量。

1964 年,上海照相机厂还曾研制成功了我国第一台高级单反相机——上海 DF-7 型,可惜由于工业基础薄弱,未能批量生产。

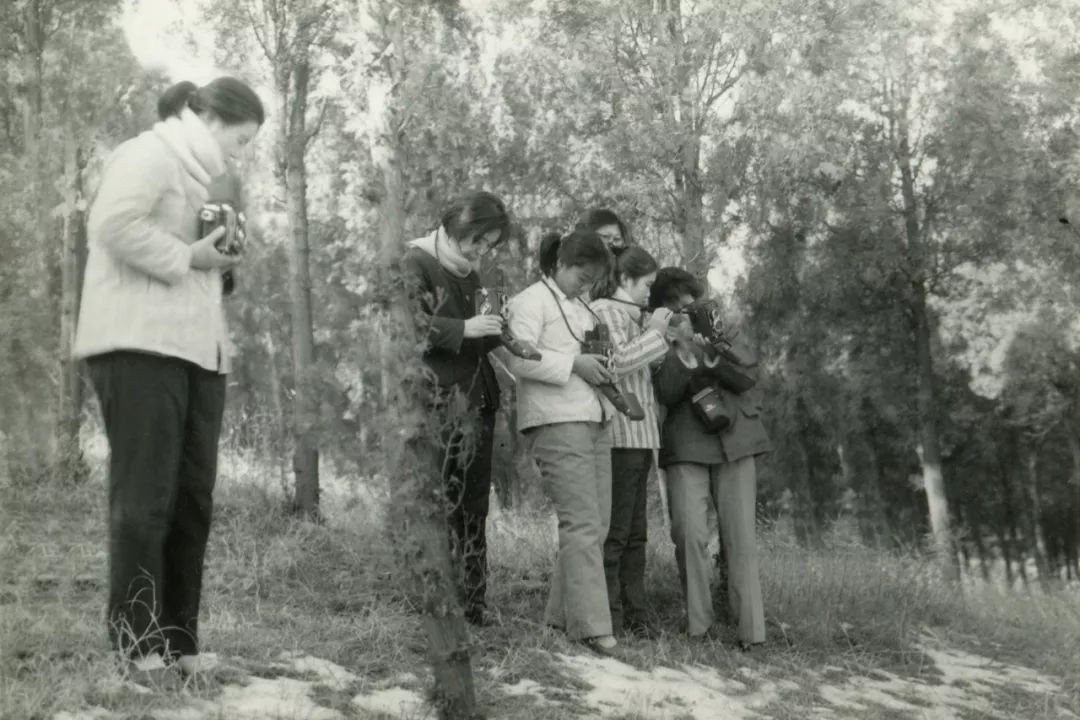

1979 年,山东淄博工人文化宫组织的摄影爱好者活动,大部分摄影爱好者使用的都是海鸥相机。范德成 摄

1979 年,山东淄博的摄影爱好者们在拍照。大部分使用的都是海鸥相机。范德成 摄

1965 年,上海 203 型照相机也正式投放市场并出口。1966 年上海 205 型照相机投产,工业用单反 DF-AB 型 35 毫米照相机也开始试制鉴定。

1966 年起,由于“文革”影响,上海照相机厂的生产和管理受到干扰,但产品仍然供不应求。1967 年 5 月,上海照相机厂 DF 型 35 毫米单镜头反光照相机投产。1968 年,为适应出口需要,改原商标上海牌为海鸥牌。

1969 年,上海照相机二厂部分职工 200 人和 205 型新品照相机及全套技术资料、专用设备,迁往江西光学仪器总厂,支援内地建设。

上海南苏州路 175 号,原上海照相机厂厂址

上海老相机制造博物馆,一位老工人在组装海鸥双反相机

在此期间,技术人员们加强了新产品开发力度,研制成功东风牌 6920 型 120 单镜头反光照相机、红旗牌 20 型 35 毫米平视取景照相机、体育计时照相机、一次成像照相机及示波、微缩、鱼眼等各类专业相机共 29 个品种 4853 架,拓展了照相机产品的应用领域,提高了设计能力及制造水平。

1973 年开始,国家投资 6271.3 万元,在松江新建占地面积 11.2 万平方米、建筑面积11 万平方米的上海照相机厂新厂房。1978 年,上海照相机厂、上海照相机二厂、上海照相机五厂 3 厂合并成立上海照相机总厂,迁往松江,10 月投入生产。至 1980年,上海照相机总厂照相机年产量达到 20 万架,成为全国最大的照相机专业生产企业。

上海老相机制造博物馆内的海鸥双反相机面板

海鸥的转型、辉煌和沉寂

可以说,海鸥相机为国家、社会做出了巨大的贡献,从军用产品,到医药科学实验用工业照相机,品种丰富,不仅保证了祖国建设的发展和需求,还销售到海外,为国家赚取外汇。民用产品更是为推动群众性的摄影热潮起到了巨大推动作用。

但 1980 年代初,随着进口彩扩设备的增多和大量涌入国内的 135 彩色胶卷,日产塑料制机身、自动曝光、自动过片的 35 毫米傻瓜机大量出现,135 相机开始流行,迫使上海照相机总厂大幅度调整产品结构,从主要生产 120 相机转向专门生产 135 相机。

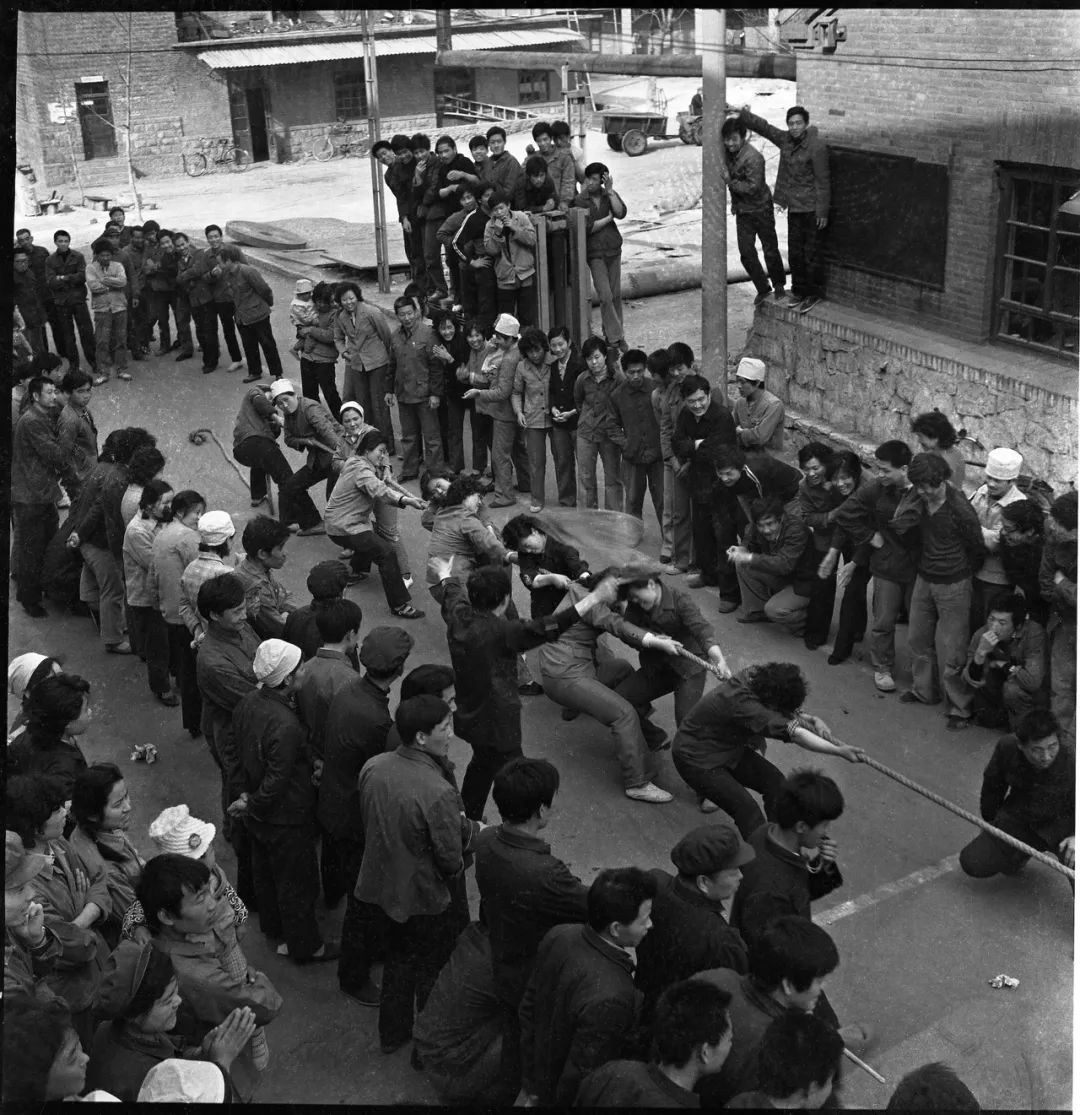

1983 年,用海鸥 4A 拍摄的职工运动会。丁春林 摄

先后生产了 KX 型 135 电子快门照相机,206、207、KJ 系列 135 手动过片、手动曝光平视取景照相机,DF 系列、DF—1ETM 单反相机,新开发了海鸥 88 型、C35F 等平视取景 35 毫米照相机。

1986 年底,上海照相机总厂与日本美能达照相机公司通过谈判引进了美能达 X—300照相机的生产线,开始组装带有光圈优先功能的美能达 X—300 型相机。至 1985 年,上海照相机总厂各类照相机年产量达到 53.51 万架,达到了历史最高水平。

1988 年 1 月 30 日,上海海鸥照相机公司成立。它以上海照相机总厂为主体,由 21 家跨地区、跨行业的单位参加,核心企业由上海照相机总厂、上海照相机二厂、上海照相机三厂、上海照相器材二厂和上海有色光学玻璃厂 5 个单位组成,拥有职工 6832 人、固定资产 1.22 亿元,占地面积 15.7 万平方米。

1998 年,上海海鸥照相机有限公司为庆祝建厂 40 周年推出的 4A-107 纪念版金色相机

1989 年,该集团公司生产DF-30O 照相机 13169 架,国产化率达 5O%,产品销往瑞士、美国、德国和意大利等国家,成为出口的主导产品。

遗憾的是,海鸥相机在 2004 年正式停产,销售数字定格在 2066 万台,曾经风靡一时的海鸥相机从此沉寂。虽然后来又成立了上海海鸥数码照相机有限公司,近年来也推出了一些数码相机新品,但已辉煌不再。

海鸥的代表作

上海照相机厂在四十多年的生产中,产品种类繁多,但真正体现该厂设计、制造水平的还是两台没有以海鸥命名的相机:红旗 20 型和东风 120 单反照相机。

红旗 20 型照相机以当时世界上最优秀的徕卡 M3 为蓝本,在中国照相机制造史上具有特殊地位。该机性能优越,构造精密,大光圈镜头成像优异,平视取景,双影重叠对焦,有消视差机构,更换镜头时取景框可显示不同镜头焦距的取景框。

该机的快门速度为 B、1-1/1000 秒,采用横走式布帘机械快门,配套镜头有三款,分别是 35mm F1.4,50mm F1.4 和 90mm F2.0。红旗 20 型相机的后背采用了与徕卡M4 相同的大开门设计,使装卸胶卷更方便快捷。但该机零部件多,结构复杂,成本过高,只生产了 271 架后就停产了。

东风 120 单反相机

东风 120 单镜头反光式照相机以当时世界上最优秀的哈苏 500C 为蓝本,采用镜间中心式快门,快门速度有 B、1-1/1000 秒,单镜头反光取景,磨砂玻璃对焦,可换镜头和后背。

配套镜头有四款,分别是 50mm F1.4(没错,就是 F1.4 的 6×6 中画幅镜头,放在今天也是高大上的存在)、80mm F2.8、150mm F4 和少量 35mm F1.4。

由于设计时片面追求 1/1000 秒最高快门速度等指标,国内材料、加工工艺水平都跟不上,快门弹簧拉断等问题频频发生,多次改进都未能改善,加上成本过高,当时市场价高达 9000 多元(当时一套进口哈苏也只有 2000 多元),只生产了 97 台就停产了。

上海老相机制造博物馆,再现的上海照相机厂生产车间

海鸥曾走过辉煌的历程,是中国民族工业的骄傲,亿万人心中的自豪。可惜,数码时代风光不再。对于“海鸥”,我们只能无限怀念了。

来源:摄影世界

(ID:PhotoWorldMagazine)

原标题:《国产经典相机:海鸥相机,一个时代的回忆!(作者:丁春林)》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司