- +1

评展|MoMA里的南亚建筑:有限资源和远大愿景

人们正在重新认识和关注非西方世界的艺术与建筑。近日,展览“独立项目:南亚非殖民化建筑,1947—1985”在纽约现代艺术博物馆(MoMA)举行,聚焦南亚国家独立后的建筑师和工程师如何体现政治和社会抱负以及新的国家身份,他们利用有限甚至贫瘠的资源来建设新的城市。今天的南亚往往将后殖民时代的建筑贬斥为贫困的遗迹,但它们体现了设计者将现代主义与本地传统结合的优美成果与宏大梦想。策展人马蒂诺·斯捷里(Martino Stierli)希望将那些长期处在“历史等候室”的南亚建筑师们重新推向更广阔的视野中。

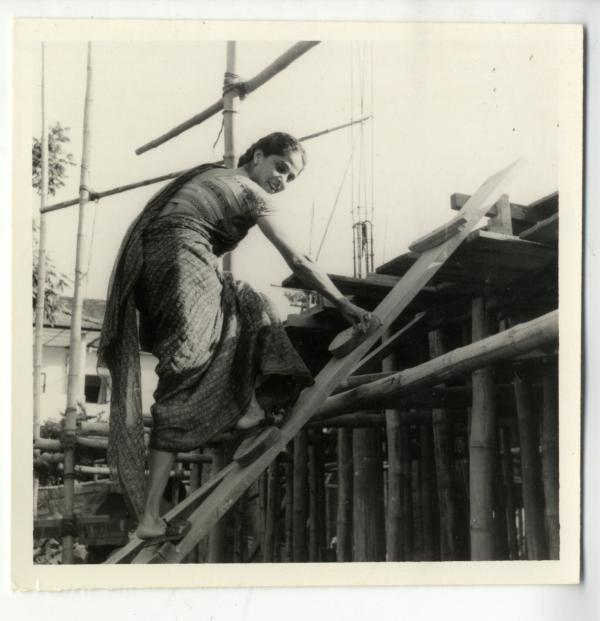

1956年,在印度昌迪加尔勒·柯布西耶设计的国会大厦,一名妇女在秘书处前搬运水泥。

图:Ernst Scheidegger, via Museum of Modern Art, New York

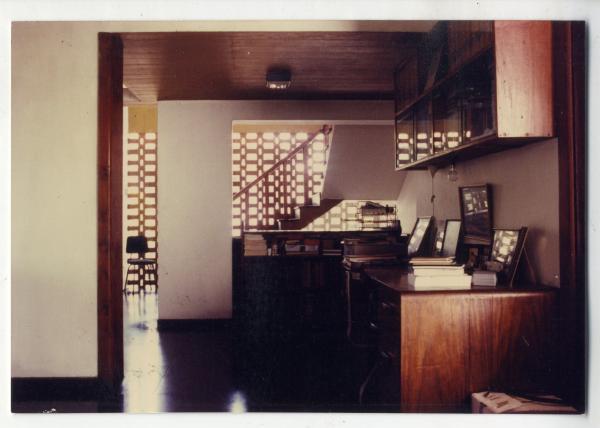

早在20世纪50年代,建筑师明奈特·代·席尔瓦(Minnette de Silva)就在英属锡兰开创了现代住宅的新形式。她用细长的混凝土底层架空柱让生活区漂浮在花园上方,为家庭聚会和佛教仪式设计了通风和流动的室内空间,房间环绕着一段弧形楼梯。建筑采用了木菠萝和六翅木等本土木材。

1951年,明奈特·代·席尔瓦在爬梯检查科伦坡一处住宅建设中的混凝土柱

图:Anuradha Mathur, via Museum of Modern Art, New York

代·席尔瓦的设计明智地回应了锡兰的热带气候,并将欧洲现代主义视为和当地传统、材料、技术一起储存于工具箱中的另一种工具。锡兰,即现在的斯里兰卡,后来宣布独立。代·席尔瓦为国家的自治提供了一种新的建筑。

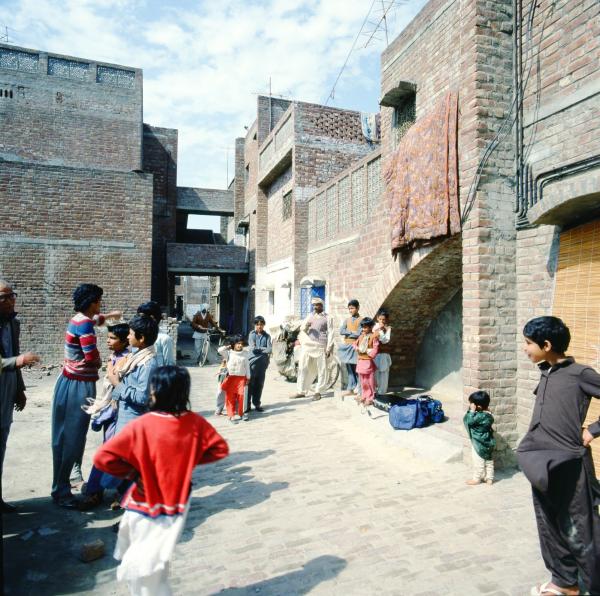

一场洪水夷平了拉合尔的贫民窟,亚斯梅恩·拉里在原址上建造了阿格拉堡

图:Jacques Bétant/Aga Khan Trust for Culture, via Museum of Modern Art, New York

20世纪70年代初,巴基斯坦建筑师亚斯梅恩·拉里(Yasmeen Lari)尝试了一种不同的住房理念。阿格拉堡(Anguri Bagh)是一个由阴凉的街道、阳光下的庭院和两三层的住宅组成的地方,主要由缺乏训练的工人使用社群当地的砖块建造。拉里希望这个项目能成为容纳大量人口的样板。其布局的灵感既来自希腊建筑师康斯坦丁诺斯·道萨迪亚斯(Constantinos Doxiadis)上世纪60年代为巴基斯坦新首都伊斯兰堡设计的方案,也来自木尔坦(Multan)和拉合尔(Lahore)的城墙古城。

在现代巴基斯坦,拉里相信,住宅应该“遵循人的尺度,像织布一样编织村庄的肌理。”

“独立项目:南亚非殖民化建筑,1947—1985”正在现代艺术博物馆举行,展览由马蒂诺·斯捷里(Martino Stierli)和一群策展人和顾问进行组织,他们研究了英国殖民统治解体后的斯里兰卡、巴基斯坦、印度和孟加拉国。这是一场全面的、偶尔令人心碎的展览,到处是充满宏大的思想和优美的作品,其中有太多不为大众所知。

明奈特·代·席尔瓦的住宅作品

图:Anuradha Mathur, via Museum of Modern Art, New York

传播自然是展览的首要目标:超越勒·柯布西耶和路易斯·康的古老故事,在西方现代主义的标准下,他们将拉里和代·席尔瓦这样的人驱逐到了印度历史学家迪佩什·查卡拉巴提(Dipesh Chakrabarty)所谓的“虚构的历史等候室”。

或许你还记得现代艺术博物馆建筑与设计主策展人斯捷里几年前参与策划的一场关于战后南斯拉夫的展览“走近混凝土乌托邦”。一个地区接一个地区,他正从那间等候室里接回那些伟大而未受赏识的建筑师,是他们开启了二战后的“梦想与蓝天”时代,彼时,从巴西利亚到贝尔格莱德,再到新孟买,设计师、规划师和工程师突然受到委任,从零开始建设城市、社会和民族国家。

当然,南斯拉夫不是南亚。南亚在世界版图上是一个更多元、更复杂、在地理上也庞大得多的地方,但最终,人们仍然以同样的旧视角来探索它。

我所谓的旧视角在于“独立项目”仍然基于欧洲框架,也就是英国殖民的终结,并围绕西方影响的焦虑——仿佛南亚数世纪的寺庙建筑、莫卧儿建筑、当地的砖造建筑和其他本土建筑和设计,这些展览中诸多作品所汲取灵感的地方,仍然只能以相对西方的角度加以理解。

如果这是个问题的话,我不知道在纽约现代艺术博物馆这样的地方要如何解决。我猜想,这次展览会在比我更了解这些材料的人中间引发辩论。

比如,我想知道,人们会不会讨论诸如阿富汗或者尼泊尔巴基斯坦建筑形式的缺席。我也很好奇是不是有人想到了展览缺少到1947年前发生的事情的语境。说到底,现代主义早在印度首位总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)的兴趣与柯布西耶对于喜马拉雅山脚的兴趣达成一致之前就来到南亚了。20世纪30年代前,装饰艺术和混凝土工业在印度已经存在。

与此同时,英国人撤退时,南亚陷入赤贫。经济学家乌特萨帕特奈克(Utsa Patnaik)最近估计,在近两个世纪的时间里,统治者从印度掠夺了相当于45万亿美元的财富。联合国前副秘书长沙希·塔鲁尔(Shashi Tharoor)声称,多达3500万南亚人在殖民统治下死亡。但与欧洲或东亚不同的是,这里没有后殖民时代的马歇尔(Marshall)或麦克阿瑟(MacArthur)复苏计划。

在资源匮乏的情况下有怎样的可能性?

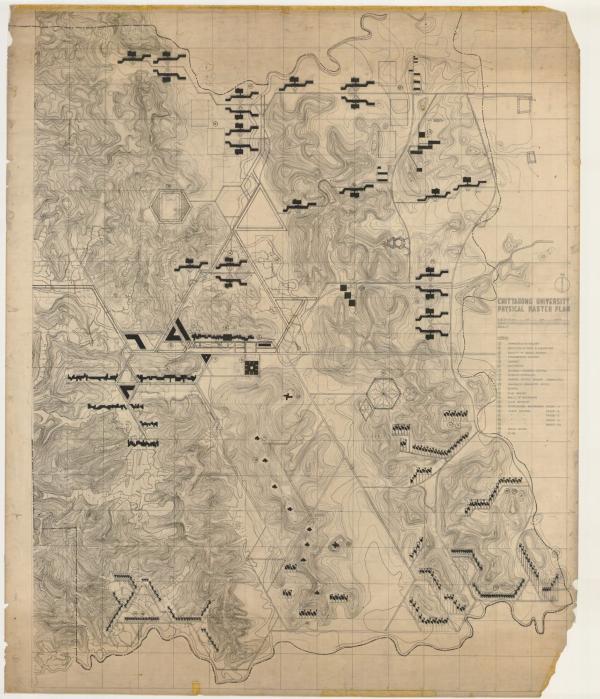

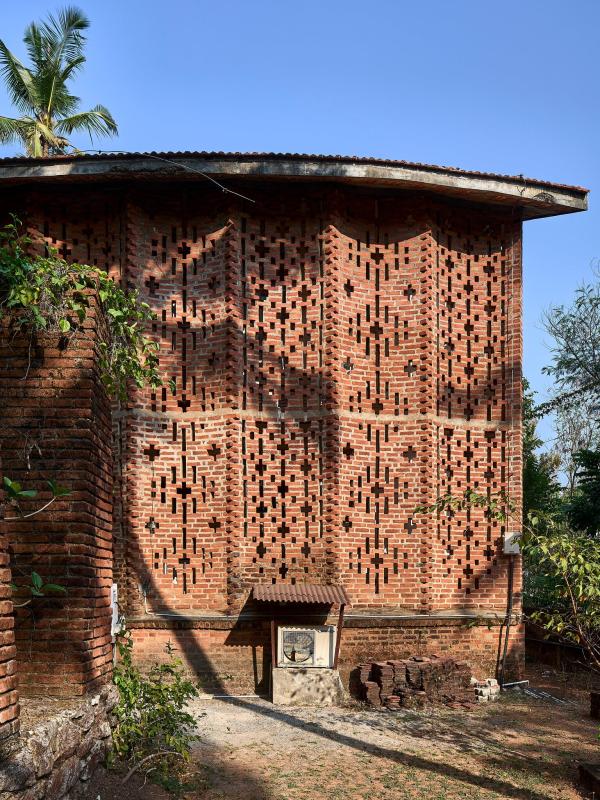

在印巴分治后,设计师不得不用传统的方式来应对酷暑的挑战,比如使用阳台和交叉通风。他们没有德国钢铁、玻璃和空调。我不知道你们怎么想,但看到这么多的项目不像今天几乎所有的大型建筑那样是密封的玻璃盒子,这让我感到快乐和解脱,更不用这在气候变化的时代大有裨益了。他们用更少的材料制作出了20世纪中叶一些最美丽、最具质感、最深思熟虑的设计。我想到的是巴克里希纳·多西(Balkrishna Doshi)在班加罗尔为印度管理学院设计的伊甸园般的校园;穆扎鲁·伊斯兰姆(Muzharul Islam)设计的孟加拉国吉大港大学;以及劳里·贝克(Laurie Baker)在印度特里凡得琅(Trivandrum)设计的颇具装饰性的发展研究中心(Center for Development Studies),该中心的砖墙上布满了被称为“jail”的格子状开口,这些开口投射出有图案的阴影,并让空气在室内流通。

穆扎鲁·伊斯兰姆为孟加拉国吉大港大学设计的总体规划图 1965—1971

图:Muzharul Islam Archives, via Museum of Modern Art, New York

劳里·贝克在印度特里凡得琅设计的发展研究中心

图:Randhir Singh, via Museum of Modern Art, New York

巴克里希纳·多西设计的班加罗尔印度管理学院

图:Randhir Singh, via Museum of Modern Art, New York

从呼吁拆除那一时期各大地标的头条来看,今天的南亚人将后殖民时代的建筑贬斥为贫困的遗迹,它们来自一个如今被遗忘的时代。这是可以理解的。据说印度在分治后有近50万的人死亡。几百万人发现自己就在家中成了难民,因为他们处于新划分的宗教边界的“错误的一边”。暴行的规模将萦绕在几代印度教徒和穆斯林的心上。

一夜之间,对大规模住房、学校、公共机构和新城市的需求激增。人们会住在哪里?独立将采取怎样的形式?

建筑师和工程师们被要求解决这些谜题。尼赫鲁认为,一个国际化的印度需要清除建筑石板,为全球商业和工业建立现代寺庙。在他看来,勒·柯布西耶的昌迪加尔市令人钦佩地“不受历史的束缚”。圣雄甘地有另一个想法。甘地认为,展现后殖民时代自主性的建筑依赖于当地的传统,并利用当地手工艺和乡村文化的精髓。

这些愿景是如何协调的,这一主题贯穿了展览“独立项目”。展览奇怪地忽略了一个明显的例子:艾哈迈达巴德的甘地纪念博物馆。这是查尔斯·柯里亚(Charles Correa)的第一个大型独立项目,由尼赫鲁主持开工,他非常喜爱这一项目。斯捷里突出了像新德里国家大厅这样的其他案例。这座大厅由拉杰·雷瓦尔(Raj Rewal)和伟大的结构工程师马亨德拉·拉杰 (Mahendra Raj)于1972年设计并完成,这座大厅——一系列截断的金字塔,内部巨大的坡道纵横交错——是纪念印度独立25周年的国际贸易博览会的中心。尼赫鲁的女儿、印度第三任总理英迪拉·甘地(Indira Gandhi)为开幕式剪彩。

雷瓦尔和拉杰设想过使用金属。但是因为当时没有足够的金属,价格也不合适,而且整个国家找不到像一个足球场那么大的商业空间框架,最终大厅重新设计为混凝土结构,由大量的人力在工地现场一个接一个地徒手浇铸模块。

这样的结果是结构表现主义的杰作,一种手工制作的工业规模的野兽派变体,它弥合了尼赫鲁和甘地之间的差异。

哈佛大学教授、建筑师拉胡尔·麦罗特拉(Rahul Mehrotra)在图录中谈到了住宅挑战。面对几百万难民,南亚的新生国家最终扩大了地产建设,但结果只是加大了以及持续了数个世纪的阶层分化。伊斯兰堡(Islamabad)是为了巴基斯坦军事与贵族精英所建,难民和贫民白安置在卡拉奇(Korangi.)。

也有一些例外。比如阿格拉堡还有柯里亚在20世纪80年代初期设计的艺术家之村,后者建于新孟买边缘的贝拉布尔(Belapur),这是一座新城,柯里亚也参与了规划。正如麦罗特拉指出的那样,柯里亚在孟买贫民窟和其他非官方住所的演化中认识到一种有机的智慧:他从为自己建造住屋的人们的创造力和乐观中,从那些几乎是徒手造起来的城市空间共享社区中获得了经验。

柯里亚试图在艺术家村集结他学到的这些经验。这是一个由砌成白色的独立房子组成的定居点,有石砌的院子和斜瓦的屋顶,围绕公共区域组织起来。这是一个低成本、低层、高密度、渐进的开发项目,供不同阶层的人居住。

我想,如今的艺术家之村已经溶解在新孟买这座不断蔓延的都市中了,它就像所有老化的开发区一样,变得破旧。但是正如柯里亚所希望的那样,城市仍然在他所植入的都市DNA的基础上扩展,维系着他对于更好的印度的梦想。

新德里国家大厅透视图 1970—1972

图:Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, via Museum of Modern Art, New York

可惜的是,新德里国家大厅却不能这么说。2017年4月的一个晚上,这里被夷为平地——印度现任总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)的遗产保护委员会官员没能听取世界各地请愿保护该项目的建筑师和历史学家们的声音。官员们声称,这座大厅不够古老,不值得保护,它应该为新的开发项目腾出地方。

1974年的新德里国家大厅内部

图:Madan Mahatta/Photoink, via Museum of Modern Art, New York

在展览图录中,斯捷里将这次夷平称为“恶意破坏的行径”,破坏了一座象征印度进步愿景的建筑,而如今“印度政府的民族主义立场与这一愿景背道而驰”。

(本文编译自《纽约时报》)

展览“独立项目:南亚非殖民化建筑,1947—1985”将持续至2022年7月2日。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司