- +1

在日记中,打捞出一个热衷于评点同行和开书单的博尔赫斯|此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

博尔赫斯的社交朋友圈

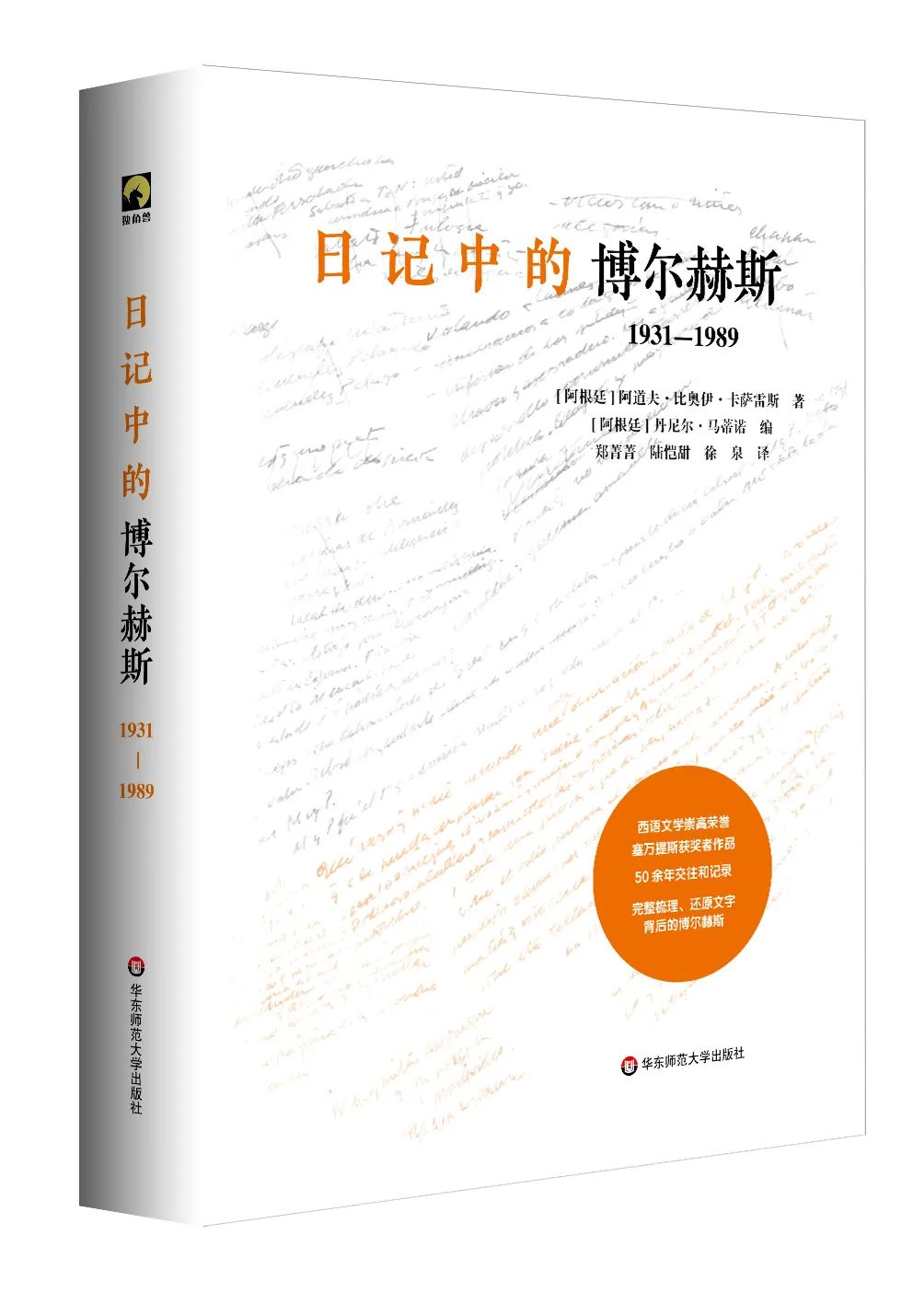

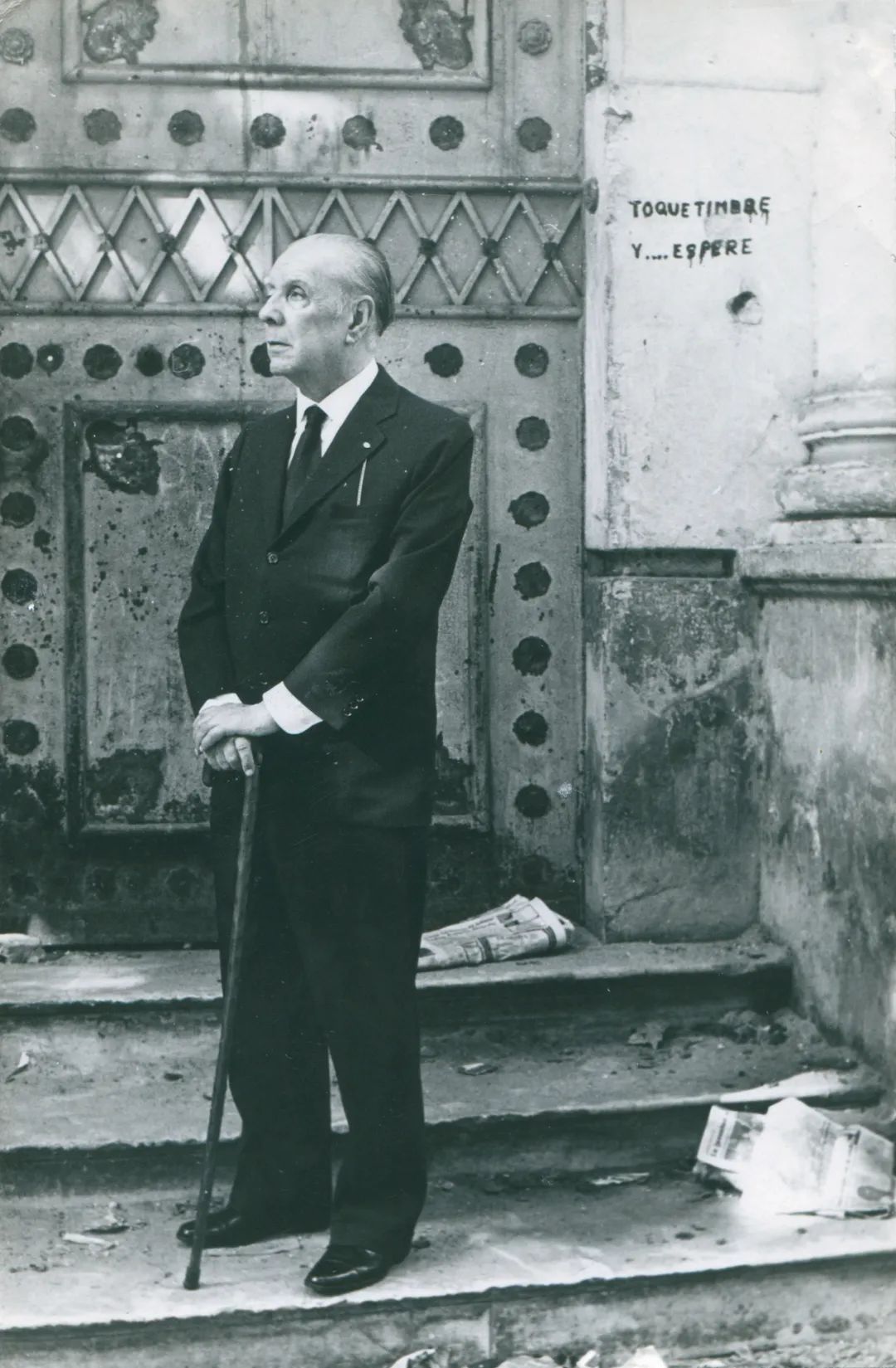

作家博尔赫斯往往被认为是一位以复杂深沉甚至难以捉摸而著称的作家,但在他的朋友圈中,他还是一位幽默风趣且爱高谈阔论的好友,近期,博尔赫斯生前好友之一的阿根廷作家、塞万提斯奖获得者比奥伊·卡萨雷斯所著的《日记中的博尔赫斯》推出中文版,让读者一窥生活中样貌多元的博尔赫斯。

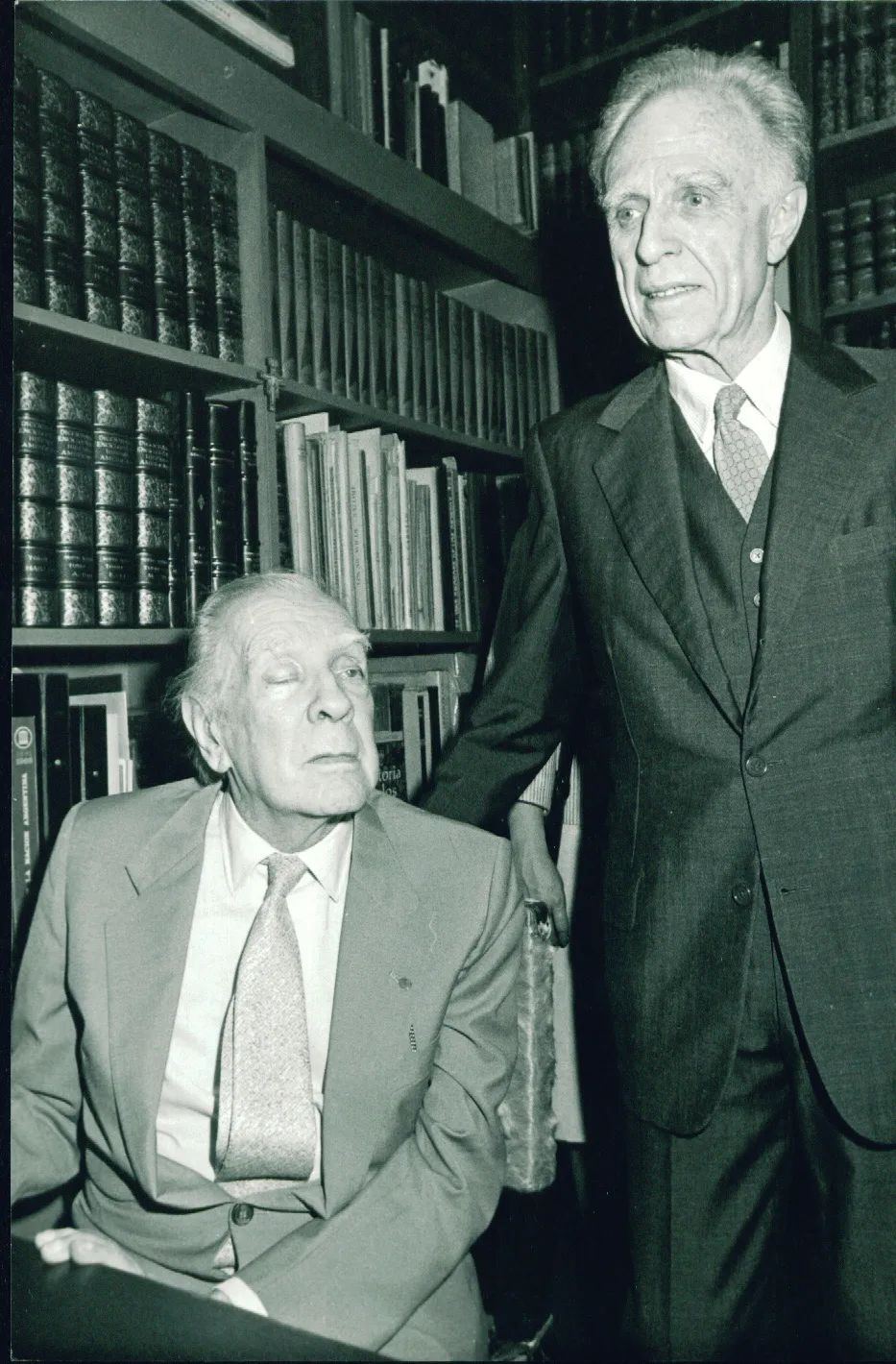

左二比奥伊·卡萨雷斯、右一博尔赫斯

1935年3月17日

1931年,比奥伊·卡萨雷斯与博尔赫斯相识,两人从此成为好友,此后曾共同创作了多部小说。他对博尔赫斯的生活和创作均十分熟悉,同时查阅了大量资料,力求呈现一个真实、客观的博尔赫斯。在本书中,比奥伊·卡萨雷斯与博尔赫斯谈论各种经典名著和当时的文学思潮,他们一起罗列具有真实感的小说人物书单;博尔赫斯在评价同行时也颇为率直,比如第一次读到芥川龙之介的短篇时不以为然,后来又读了一些才转变了观感;1956年和朋友谈到当年诺奖的选择时(这一年是西班牙诗人希梅内斯),不满说道,“跟颁奖相比,这帮人还是研发矽藻土炸药更厉害。”

今天夜读,从本书中选取几则日记,走近博尔赫斯更为客观真实的一面。

《日记中的博尔赫斯:1931-1989》

[阿根廷]阿道夫·比奥伊·卡萨雷斯 / 著

丹尼尔·马蒂诺 / 编

郑菁菁 陆恺甜 徐泉 / 译

华东师范大学出版社

1931—1946年

博尔赫斯,1939年,卡萨雷斯 摄

我认为我与博尔赫斯的友谊起于1931年还是1932年从圣伊西德罗返回布宜诺斯艾利斯途中我们的第一次对话。那时的博尔赫斯是我们当中最有名气的青年作家,而我则是一个仅秘密出版过一本书的毛头小子。在问及我最喜欢的作家时,我开口了,尽管羞怯得连一句完整的话都说不出来。我提到了一位在布宜诺斯艾利斯某日报写文学专栏的蹩脚诗人,夸他那些原本并不出彩的散文写得多好。或许是为了缓解尴尬气氛,博尔赫斯把问题展开了一下:

“是啊,”他附和说,“但除了某人以外,在本世纪或其他年代,您还有其他崇拜的作家吗?”

“加夫列尔·米罗,阿索林,詹姆斯·乔伊斯。”我答道。

还能怎么回答呢?我当时并没有办法解释在米罗如圣经传教般的鸿篇图景里,在阿索林描绘的乡村画卷中,是什么使我感到愉悦,也没有办法解释在乔伊斯如轰鸣瀑布般的笔下,那些令人似懂非懂之处,那些深不可测的、奇异的、现代的魔幻叙述,如同瀑布下蒸腾起的彩虹水雾,让我莫名感到快乐。而博尔赫斯提到一个观点:只有在那些把自己全部交予文字的作家作品里,年轻人才能充分发掘文学的魅力。随后在讲到对乔伊斯的崇拜之情时,他补充说:

“当然。那是一种用心,一种信念之举,一种承诺,保证他们(他指年轻人)在阅读的时候一定会喜欢的承诺。”

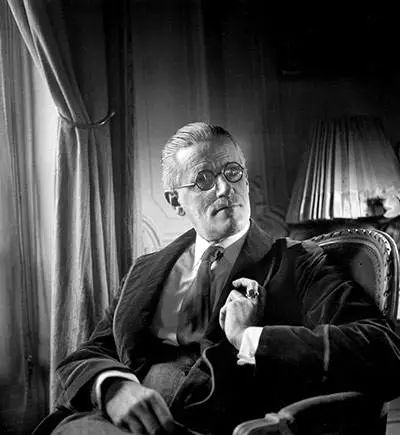

詹姆斯·乔伊斯

我依稀记得那段时期,我们在布宜诺斯艾利斯,或是在阿德罗格的别墅区漫步时,那些关于书和书中情节的没完没了又异常兴奋的对话。我记得一个下午,在雷科莱塔区附近,我和他聊到了关于《雪的假誓》的想法,这是我多年之后写成的一部短篇小说;我记得还有一个下午我们去了奥地利街的一栋大宅,在那里我结识了曼努埃尔·佩罗,还一起恭恭敬敬地听了唱片里达米娅唱的《不祥的祷告》。

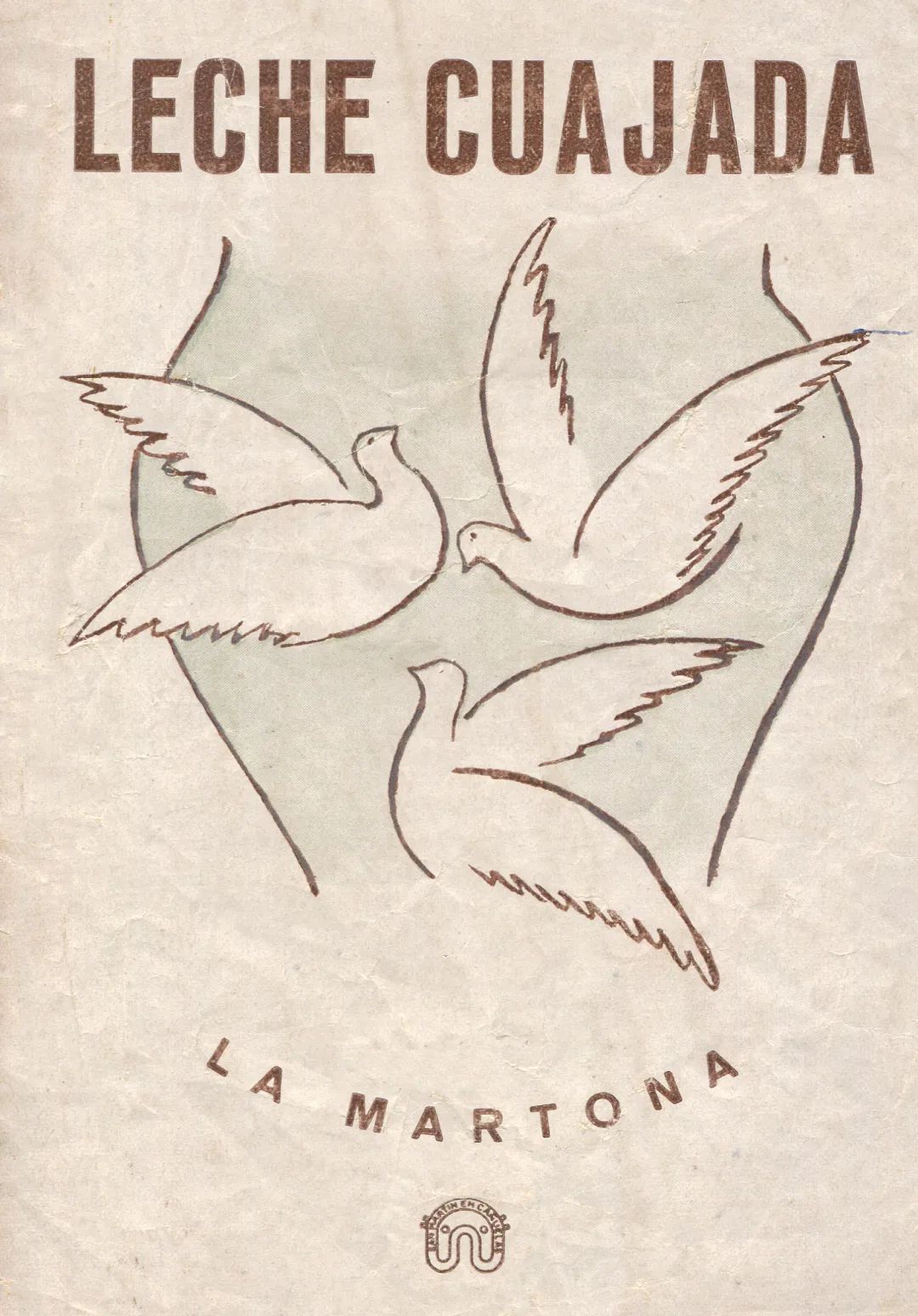

在1935年抑或1936年间,我们在帕尔多的一个庄园待了一星期,为了合作写一本商业宣传手册。那是一本带有科学性质的小册子,大概讲的是一种保加利亚食品的优越性。当时天气很冷,房子里乱糟糟的,我们一直窝在餐厅里,壁炉里烧着桉树枝,劈啪作响。写那本小册子对我来说是一次宝贵的学习机会,而在完成它以后,我算得上一个更经验老到的作家了。我和博尔赫斯的所有合作都相当于一场经年累月的劳作。

博尔赫斯与卡萨雷斯的初次合作《酸奶》封面,1935年

尽管作为作家的我们当时有着不同的观念,但我们的友谊仍在延续,因为我们都对书有着一样的狂热。我们一下午一下午、一整夜一整夜地谈论着约翰逊、德·昆西、史蒂文森、幻想文学、侦探小说情节、《滑稽的幻觉》、文学理论、图莱的《反集韵》、翻译的问题、塞万提斯、卢贡内斯、贡戈拉、克维多、十四行诗、自由体诗、中国文学、马塞多尼奥·费尔南德斯、邓恩、时间、相对论、唯心主义、叔本华的《形而上幻想》、苏尔·索拉的新克里奥语、毛特纳的《语言批判论稿》。

1936年,我们创办了杂志《不合时宜》。这一标题体现了我们对于脱离那个时代迷信的渴望。我们尤其反对一些批评家忽略作品本质价值,只关注作品是否带有民间本土色彩,是否与文学史、社会学和各种统计数据相关。而我们一直认为,一个文学流派过去的宝贵经验有时候应该像高乔文学三部曲那类作品或中产阶级女裁缝等形象一样,被抛诸脑后才好。

我们从哥伦布印刷厂出来的那个九月的上午,在奥尔特格拉街,手里拿着杂志创刊号,博尔赫斯半调侃又半严肃地提议,我们应该为这历史性的一刻而拍照留念。于是我们在街区一家很简陋的照相馆合了影。但那张照片很快不翼而飞,我现在甚至都想不起来有过那张照片。《不合时宜》当时集结了众多杰出作家,最终做了三期。

我和博尔赫斯在很多方面都有过合作:我们一起写过侦探小说和带有讽刺意味的幻想小说,写过电影剧本、文章,作过序,一起带头编纂过系列文丛和内容繁杂的文选,一起编注文学经典。我人生中最美好的时刻之一莫过于我们一起编注典籍的那几个夜晚,作注之书包括了托马斯· 布朗的《瓮葬》《基督教道德》《医者的宗教》和格拉西安的《机敏及聪慧的艺术》,还有那些为《幻想文学作品选》选材的冬夜,我们还共同翻译过史威登堡、爱伦·坡、维利耶·德·利尔·阿达姆、吉卜林、H·G·威尔斯、麦克斯·毕尔邦。

博尔赫斯与卡萨雷斯读1963年《国家报》

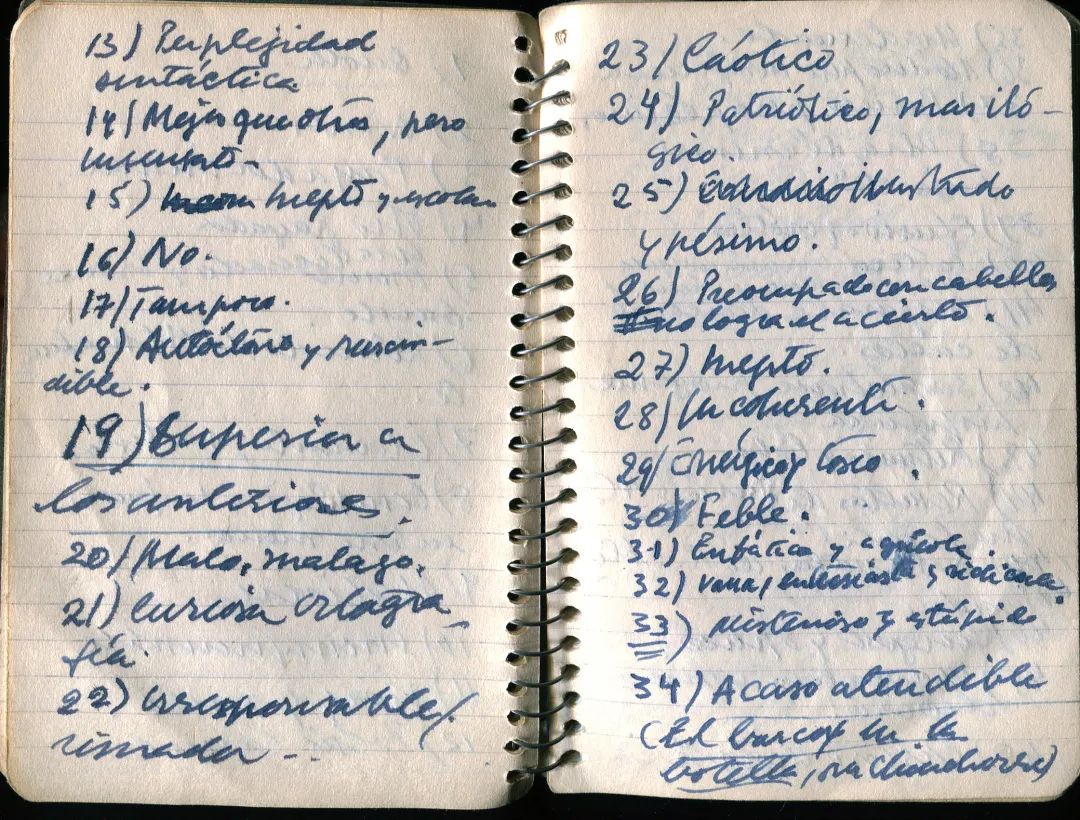

文学参赛作品时共同写的评语

当时我们之间的对话带给我的感受是如何被勾起回忆的呢?因为博尔赫斯评论过的、我之前读过的那些诗句、文学批评和小说片段常常真切地出现在眼前,而所有那些我还没有读过的,都仿若一个充满了奇幻冒险的世界,像生活本身迅速幻化而成的梦,令人目眩神迷。

我常常问自己,后世眼中,现今布宜诺斯艾利斯的一部分难道不会成为博尔赫斯小说里情节和人物的一部分吗?或许的确不会,因为我已经发现,很多时候博尔赫斯的文字会给予我们比生活本身更多的真实感。

1956年

1月15日,星期日。 因为我曾经写过关于哈特利小说人物的评论,说他的人物没有巴尔扎克(打个比方)的那么真切可感,于是我就和博尔赫斯列了一个更有真实感的小说人物名单。博尔赫斯把这种真实感分为内在的(比如《众生之路》里的“我”)和外在的(比如莫泊桑小说里那些读者和作者都知之甚少的人物)。比奥伊:“你说的有道理,但我们所说的这些人物其实是真实存在的,就像我们会在生活中遇见的人一样。而一个我们从内在所见的人物,最终会有点接近读者。”博尔赫斯:“的确,真实的人物就是那些和作者本人的外在表现不同的人。在《众生之路》中,大概没有一个激情四射的人物,因为巴特勒就不是一个狂热的人。”比奥伊:“那陀思妥耶夫斯基的人物呢?真吗?”博尔赫斯:“或许有些是的,但都太类似了……”比奥伊:“没错,有一个人真实,他就是所有人的平均值——那就是所有人了。”博尔赫斯:“切斯特顿说小说人物的语言要符合角色性格,这非常重要,而出人意料的是:当前后不一致但又能用逻辑说得通,或前后意外地统一时,真实感就有了。”

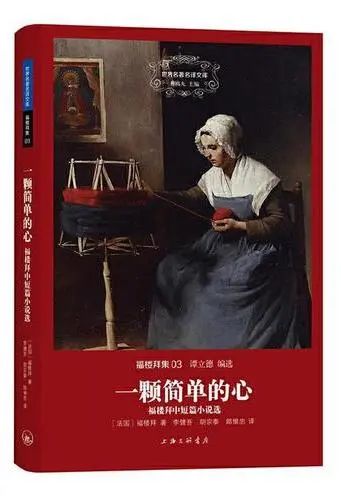

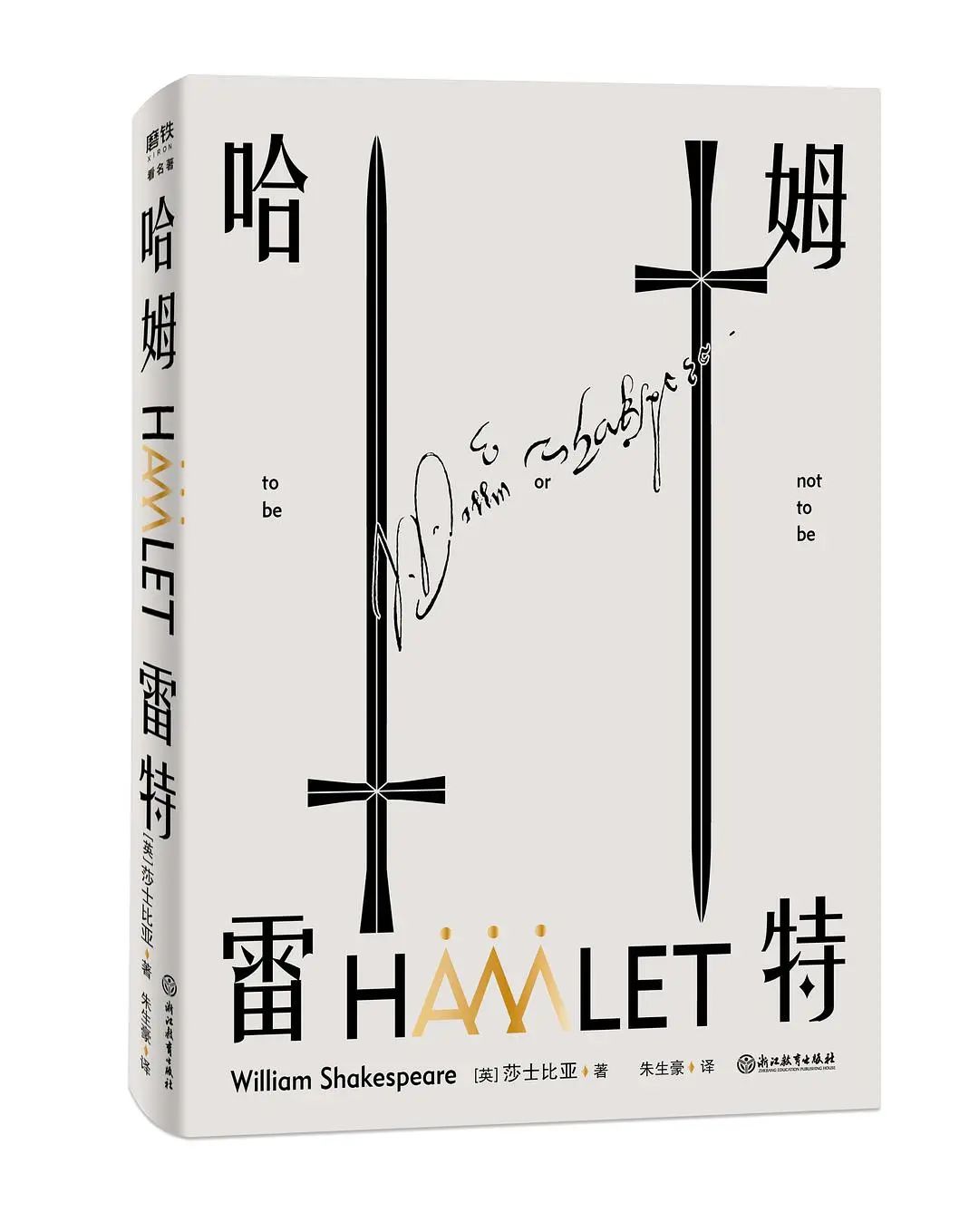

我们的名单如下:《沉船营救者》中的平克顿、乔治· 道格拉斯的《带绿色百叶窗的房子》中的父亲、《献给一位诗人的挽歌》中的鞋匠、《巴济里奥表兄》中的女主角、《帕尔马修道院》中的桑塞维利纳公爵夫人和《红与黑》中的德·瑞那夫人、《印度之旅》中的印度医生和《世界上最棒的故事》中说了那句“想想吧,你可以告他们诽谤。”的孟加拉人、堂吉诃德、哈姆雷特、《胜利》中的山伯格、夏洛克、李尔王(而非麦克白)、巴比特、梅瑞狄斯的《哈利·里士满历险记》中的罗伊·里士满、华生而非夏洛克·福尔摩斯,莫泊桑小说里的人物、马丁·菲耶罗、欧也妮·葛朗台、高老头、夏尔吕斯男爵、萧伯纳戏剧里的人物(《康蒂妲》中的诗人和丈夫,《医生的窘境》中的杜贝达)、耶稣、《白衣女人》中的福斯科伯爵和瘫痪的叔叔,还有我父亲提到过的,福楼拜的《一颗纯朴的心》中的费莉西戴以及《阿马罗神父之罪》中的那个女人。

我们又谈到了接受了书中现实的真实人物:约翰逊、让·雅克·卢梭。然而我们很快发现,这种真实似乎主要是因为我们认为他们是真实的,而把历史人物和虚构人物相比较并不公平。于是我们也怀疑这些罗列出来的人物是否真实,是否是过去人们的真实写照。我认为在某些角色里,那些作家创作的人物之间或许有些相似,但他们会意识到自己的现实:比如跟吝啬鬼和小说家打交道的时候。

1月16日,星期一。他跟我讲起玛利亚娜·格龙多纳和诺拉之间的一段对话。格龙多纳:“既然你是画家,那请告诉我,要画画的话我该画什么。”诺拉:“画你的感觉。”格龙多纳(嗔怒地说):“可我真的一丁点儿感觉都没有啊。”

博尔赫斯:“诺拉曾说,画中的人物应彼此相似。虽然有人说画家这个职业最有趣之处在于面部的创造,但画家们自己并不这么认为。”

对比亚兹莱的插画,博尔赫斯评论说它们独树一帜,完全不会让人与其他艺术家的作品相混淆,但是太丑了。

1月17日,星期二。 我们曾列过一个“乏味俱乐部”人选名单。有那位“他那个时代最不无聊”的人,而这个俱乐部的主席是里纳尔迪尼。博尔赫斯:“那些写大部头书的人最惨,必须好几个人用力推才能把他们从房间里拉出来,还不能用蛮力,要小心翼翼的。‘没有比一个聪明却无聊的人更乏味的了’。但他们当中没有一个是聪明却无聊的。赫尔丘诺夫评价里纳尔迪尼,说他写的东西像连绵不绝的毛毛雨。要想让人觉得乏味至极就不能太沉默寡言。作家阿兰布鲁或是普兰多也令人觉得无聊,但真正无聊之人的本质只有在细微之处才能察觉得到,如同一阵平静而使人困倦的微风或是一股气流。”

博尔赫斯与卡萨雷斯,1959年9月13日

1986年

5月12日,星期一。 今天我和博尔赫斯通了电话,他在日内瓦。大概九点钟的时候,我们正准备吃早饭,电话铃响了。西尔维娜去接的。很快我就意识到她在和玛利亚·儿玉聊。西尔维娜问他们什么时候回来;玛丽亚没有回答。西尔维娜也和博尔赫斯通了话,又问了一遍:“你们什么时候回来?”他把电话给我,我和玛丽亚聊了聊。我告诉了他一些无关紧要的关于著作权的新闻(出于礼貌,最好不要聊到忧伤的话题)。他告诉我博尔赫斯不太好,听不清楚,要跟他大声说话。博尔赫斯接起电话,我问他怎么样。“还行,就这样。”他回答。“我很想见你。”我对他说。他用奇怪的声音回答:“我永远都不会回去了。”电话断了。西尔维娜告诉我:“他在哭。”我想是的。我觉得他打电话来是想告别的。

6月14日,星期六。 在莫里诺咖啡馆我见了我的儿子法比安。我把邓恩的《时间试验》送给他,在卡亚俄路和里巴达比亚路交汇处的书报亭买的(在想这次会面想了很久以后,找到这本书看起来算是好兆头)。我把书推荐给他,并告诉他我会给他一个书单。在拉比埃拉咖啡馆和弗朗西斯·科恩吃完午饭以后,我决定去阿亚库乔路和阿尔贝阿尔路交汇处的书报亭,看看他们有没有《时间试验》:我想自己留一本备用。一个长着一张鸟脸的年轻人走过来和我打招呼,后来我知道他写了一本前几个月收到的关于《埃达》的研究作品。他仿佛替我开脱地对我说:“今天是个特殊的日子。”他又说了一遍同样的话,我问他:“为什么?”“因为博尔赫斯去世了。今天下午在日内瓦。”这是他的原话。我继续走我的路。

我路过书报亭。又去了卡亚俄路和里巴达比亚路交汇处的另一个,觉得那是我在一个没有博尔赫斯的世界迈开的最初的几步。虽然最近很少见他,我没有丢掉这样想的习惯:“我得把这事儿告诉他。这他会喜欢的。这他会觉得很蠢。”我想:“我们的生活在被屏风隔开的长廊中展开,我们彼此离得这么近,但又无法沟通。当博尔赫斯从日内瓦给我打电话说他不会回来了的时候,他声音沙哑,挂断了电话,我怎么就没意识到他想到他要死了呢。我们从来没有觉得死亡如此切近。我们活得真的像不朽之人一样。可能也没有别的活法了吧。去一个遥远的城市结束自己的生命可能没有那么难理解。我有时候感觉病得很重,也想一个人待着:好像病痛和死亡令人羞愧,想去掩藏它们。”

博尔赫斯,1974年

两人最后一张合影,1985年

6月17日,星期二。 不欣赏吉多·伊·斯帕诺的博尔赫斯经常会愉快地背诵《挽歌》里的这节诗:

为什么,苍天,当我的爱人

于库鲁派蒂战役胜利之时

将我紧紧搂在怀中

我没有死!

6月22日,星期日。 有时候我怀疑博尔赫斯是一些被视为口头传统的四行诗和句子的作者:不说出自己是作者,就可以显出自己不虚荣,也更容易让他提议的内容被接受;我们不愿意记住同行或者友人的诗句,但很乐意采纳他讲给我们听的其他作者或者匿名的作品。

新媒体编辑:郑周明

配图:出版社提供

原标题:《在日记中,打捞出一个热衷于评点同行和开书单的博尔赫斯|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司