- +1

78岁网红俯卧撑奶奶,撑起了和中风老伴的小家

原创 腾讯医典

几天前,谷广新驱车前往湘潭市第一人民医院接住院的父亲回家时,怎么也想不到自己年迈的母亲会成为短视频平台上获赞过万的“网红”。

在湘潭市第一人民医院里,老年医学科的林护士给他看了一段视频:身高不足一米五且满头银发的母亲,在住院部走廊里扎实地做了十几个俯卧撑,开合跳,外加手掌触地等动作。林护士告诉他,“坚持这样强度的锻炼,即使是年轻人也不容易做到”。

谷广新的母亲名叫冯根秀,今年78岁。离她“锻炼场所”不远的病房里,住着丈夫谷家云。十几天前,谷家云突然吐泄不止,呼吸不畅,被家人送到医院。

今年84岁的谷家云于6年前突发(俗称中风)。这6年间,他的身体每况愈下,逐渐从拄拐行走,到如今“必须有人在身边推轮椅”,而冯根秀也从偶尔关照,逐渐转变成了24小时陪护。

为了更好地照顾丈夫,冯根秀从丈夫中风那年开始坚持锻炼。她通常在早晨5点或6点起床,锻炼半小时,再开始一天的照护。

(2月27日,湖南湘潭县冯奶奶家院中,78岁的冯奶奶一口气做了10个俯卧撑)

儿女们虽然都在本地,但冯根秀不想让他们烦心,护工也远不及她照顾得贴心如意。在还力所能及时,她希望能锻炼好身体,照顾好丈夫,安享晚年。

网红奶奶

谷家不足十平方的昏暗厨房里,餐桌紧挨着灶台,冯根秀将丈夫推至餐桌旁,用勺子将煮烂的红薯与米饭相混合,喂给丈夫。由于吞咽功能障碍,谷家云只能吃易消化易咀嚼的食物,红薯稀饭便成为了俩人的主要食物。

没过多久,谷家云右手抬起,指来指去,嘴里还咿咿呀呀地吐出出几个不大利索的音节。冯根秀无需刻意去听就能明白,他在说自己吃饱了。她还想再多喂两口,丈夫立马扭头拒绝。冯根秀只能把碗放下,熟练地给他擦嘴,弹去掉落的饭渣,推着他出门散步。

(冯根秀在给谷家云喂饭)

冯根秀说,自从患病后,丈夫的食欲就大不如从前,一顿只能吃一小碗,很多饭菜都要依靠她半哄半喂才能咽进肚子。

而据儿子谷广新回忆,父亲从前胃口很好,但饮食习惯并不健康,父亲有近二十年的糖尿病史,但在饮食上并不克制,吃饭从来是无肉不欢,而这些都成为了他中风的征兆。

实际上,脑卒中是中老年男性的常见病之一,近年来还趋向于年轻化,男性、肥胖人群、糖尿病人群均为高发。一直到今天,脑卒中仍是中国居民高居榜首的死亡原因。

谷家云中风后,多项并发症随即而来,语言功能、行为能力都受到严重损害。在患病的日子里,冯根秀充当着丈夫的“保姆”、厨师,甚至是翻译。

6年来,冯根秀负责了丈夫所有的陪护工作:换洗衣裤,抹洗身体,做菜喂饭,包括早晨一个人将不能动弹的丈夫抬上轮椅外出散步。

一年前,谷广新发现自己听不懂父亲说话了,只能听到一些咿咿呀呀的声音,全靠母亲在一旁解释。“一开始确实很难接受。但这一天总会来,没有办法。”谷广新说。

(谷爷爷84岁高龄,常年的疾病,让厨房的这个门口,成为他看外面世界的主要“阵地”)

让他欣慰的是,相比起父亲,母亲的身体状况一直不错,在儿女们成家立业有了自己的忙碌生活后,母亲还能担负起照顾父亲的重任。

但实际上,这位网红奶奶并非无病无痛。

因为幼儿时期的一场疾病,冯根秀的视力受到了严重的损害,无论是工作还是日常生活均受到不同程度的限制,直到十年前的一次手术才让她的视力得以部分恢复。

6年前丈夫中风,需要有人在旁时时陪护。冯根秀那时身体也不好,时常头晕,为了能继续照顾丈夫,她开始有意识地锻炼。

(冯奶奶喂完牲口,随手也能来一段老年舞蹈。冯奶奶说:“我不记得舞名,就是看着电视上就学会了。”)

冯根秀通常在早晨5点到6点之间起床锻炼。为了避免活动不开,即使是冬天,她也不会穿得太厚重。

冯根秀的运动项目包括:俯卧撑、开合跳、抬腿摸脚踝等。她一般会选择拉伸动作开启一天的时间,再逐步增加强度和难度。除此之外,冯根秀还会打拳、跳舞。

一开始并不顺利,很多动作她做不标准,俯卧撑更是一个也做不了。起初她每天运动10~15分钟,几年后逐步增加,现在她每次能持续运动半小时,其中有不少高强度动作。

冯根秀的运动计划从来没有因为任何事情打破过,下雨时就在家里锻炼,不下雨时就在院子里。

以前冯根秀偶尔也活动筋骨,但并没有形成习惯。丈夫的突发疾病给了她一个警示。她跟着电视学习简单的锻炼动作,坚持得越久,她发觉身体越来越轻松,头晕的症状也不再出现。

(冯奶奶给久坐没有运动的爷爷拉伸肢体)

她曾经也将这些锻炼方法分享给朋友,但朋友们都拒绝了她的运动邀请,直言很难,做不到。

59年的相守

每天清晨锻炼时,冯秀根会将丈夫推至堂屋,锻炼过后,也给他抻抻手,活动一下关节。

俩人的婚姻已经走过了59个年头,有时冯根秀看着瘫痪在轮椅上的丈夫,也会感到可惜。

她常常回忆起丈夫年轻时的模样,“他从前参军的时候是团长最喜欢的兵”。在部队时,他是身体素质、反应能力最拔尖的那一拨人。

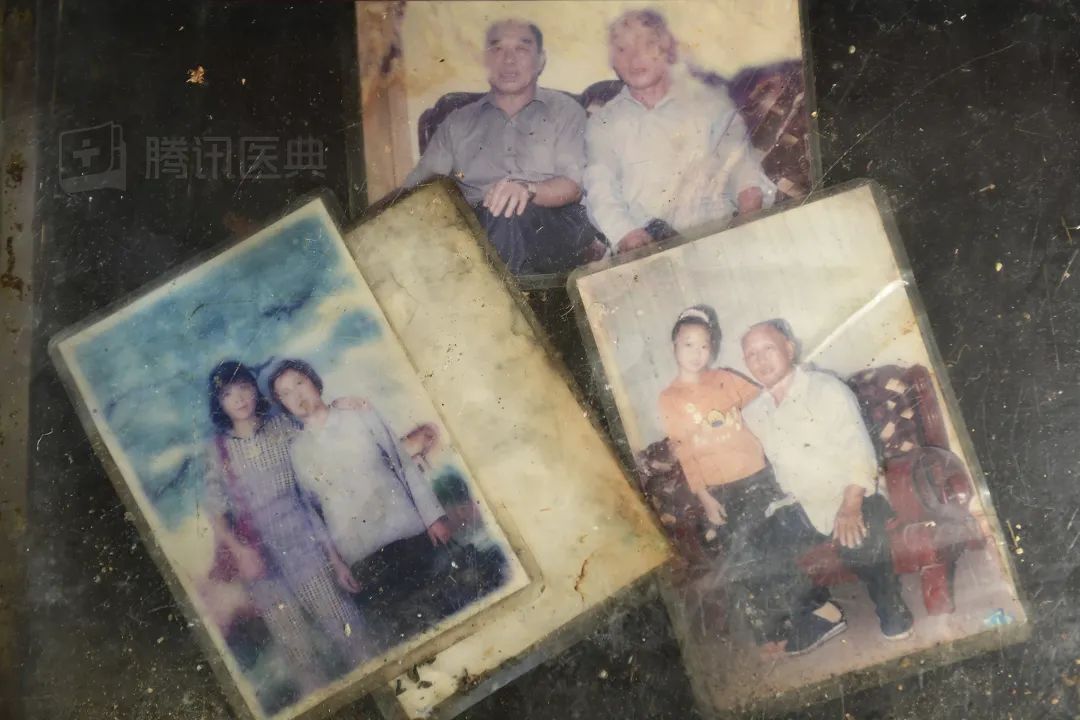

(冯奶奶很多照片已经找不到,仅剩下了床头几张压在玻璃下的和亲人的合照。)

据她说,丈夫现在中风的这条腿在部队也曾受过伤。那时医院的护士为了救治他的腿,只好将他的裤子剪开。事后他向护士索赔,护士拿来几条鲜艳的花裤子送给他,但他坚决不穿,一直住院到团长送来兵服为止。冯奶奶说:“他就是这样的一个人,有时候你生气了,也会和你说笑话,你想要什么东西立刻开车去给你买,有时候脾气来了非常直接,倔得很。”

后来,两人的第一个孩子出生,谷家云便退伍了。因为没有其它谋生手段,他们开始以卖菜为生。“4点钟我们就起床了,那时候很苦。”冯根秀跟着丈夫一起,去割草,倒肥料。因为有眼疾,她还曾不慎摔落在池塘里,好在被人救起。

(谷爷爷手中握着 “光荣在党50年”纪念章)

夫妻俩起早贪黑,但苦日子难以望到尽头,挣的钱只能勉强解决温饱。大儿子长到三岁,女儿也出生了,家中境况没有太大改变,却要养活三个小孩。

谷广新回忆,小时候住的是茅草屋,漏雨是常有的事,梅雨季节家里总是湿漉漉的。家中一半的家具都是父亲亲手制作,或者捡别人丢弃的。

冯根秀回忆,大儿子高中时每个月大概需要15元的费用,她和丈夫只好更加起早贪黑地工作。一直到三个孩子成年后,家庭状况才有了稍许的改善。如今弟弟做起了养殖业,在住所养了十头牛,妹妹早已经出嫁,自己现在是一名初中物理老师。

生活变好了,父母却也逐渐衰老了。

(柜子里摆放着谷爷爷吃的药)

先是母亲因肠梗住院,当时病情突发又相当严重,医生怀疑是癌症,下了病危通知书。那时候还未中风的父亲脚步灵便,在医院里忙前忙后。

谷广新匆匆赶到时,看到父亲在床边握着母亲的手,那是他生平第一次见到军人出身的父亲流下眼泪。谷家云在病床前嘱托三个孩子,“一定要把妈妈治好。”

谷广新说,“那时我们把妈妈治好了,但现在却无法把爸爸也治好。”

这两年来谷家云行动不便,越发“粘人”,常常几分钟见不到冯根秀就会大声喊她的名字,时刻需要她在身边。有时饭菜不合胃口也会大喊大叫。

(冯奶奶在锻炼身体)

冯根秀心疼丈夫,对于眼下情况从不抱怨,永远是有求必应,快步走去丈夫身边,弯下腰听他说话。因为面对丈夫的坏脾气,冯根秀心里明白,他或许惧怕的是迟早要来的分离。

半生陪护

年过七十的母亲坚持锻炼6年,只为照顾好中风的父亲,孩子们每每想起也感到愧疚。

(冯奶奶在锻炼身体)

谷广新说,母亲是一个很善良的人,不愿意麻烦别人,孩子们都有了家庭,她自己能负担便多负担一些。强身健体一方面是为了照顾丈夫,另一方面也是为了不增加儿女的经济负担。

如今,中风在床的谷家云只有妻子一人照料着,小儿子常常回家看望,而生活得较远的大儿子和女儿,通常是节假日和老人有需求时才前来。

在父亲的看病问题上,家庭也做了明确的分工。母亲负责贴身照顾父亲,而孩子们则负责送俩人去医院,负担父亲的医药费。

(看到路边流浪的小狗,冯奶奶和小儿子都会领养到家里)

谷家云的每月医药费用大概500元,一年去医院住院治疗两到三次,这些费用都是儿女们支付。但是他们同样预感到,父亲一日不如一日的身体,在不远的将来会需要更高昂的治疗费用。

谷广新表示,如果有一天母亲能力不济,他们只能请护工上门,因为谁也没有时间和能力全程贴身陪护。但他也认为,对于失去自理能力的老人来说,找护工,有时甚至不是钱能解决的问题。

其实谷广新一家的情况并非个例,在第七次人口普查中,60岁和60岁以上的人口比重是18.7%。中国发展基金会发布的《中国发展报告2020:中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测,到2022年左右,中国65岁以上人口将占到总人口的14%,实现向老龄社会的转变。

(家中的小儿子早出晚归,谷奶奶还帮带着给家中的几头牛喂食)

老龄社会的背后,有谷家云和冯根秀这样的老人,也有谷广新这样的中年人。

或许由于中国人传统的生活习惯,老人们并不愿意住进养老院和请护工,与子女和土地的分离对他们来说实在是一种残酷的挑战。像谷根秀这样的情况是中国老年社会的大多数,无论城镇还是乡村,陪护老人的大多都是伴侣。

而人到中年的谷广新,不仅工作压力让他脱不开身,还有自己小家庭的开支等着他支付。双重压力下似乎难以找到两全其美的方法。

不过,这些问题,都不是冯根秀眼下考虑的问题。她现在每天要做的事,就是在照顾丈夫的同时照顾自己,用她的话来说便是,“能多一天是一天。”

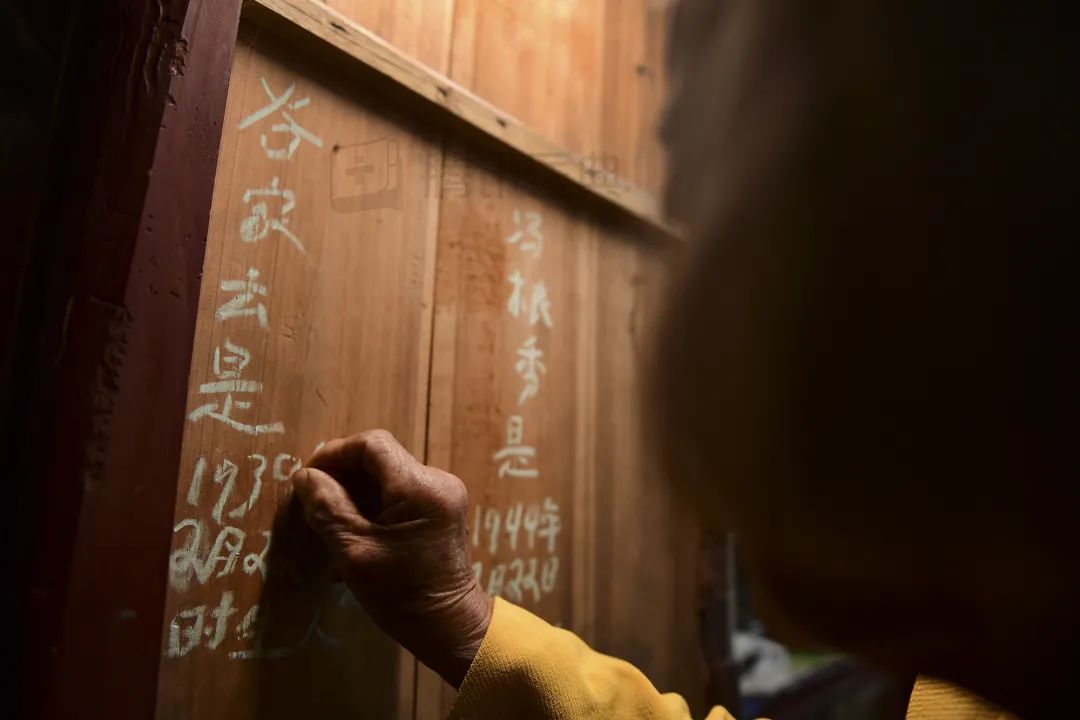

(冯奶奶早些年就在衣柜内面写上了夫妻两人的出生年月)

在冯根秀卧室的衣柜门板上,她用粉笔清晰地写上自己和丈夫的名字、生辰。冯根秀想着,有一天他们不在了,孩子们还会记得自己的名字、生日。

在这张旧柜门上,他们的出生日期都是2月22日,这个神秘的巧合似乎将俩人的生命紧紧联系在了一起。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司