- +1

“我被儿子屏蔽了朋友圈”,现在的孩子怎么了?

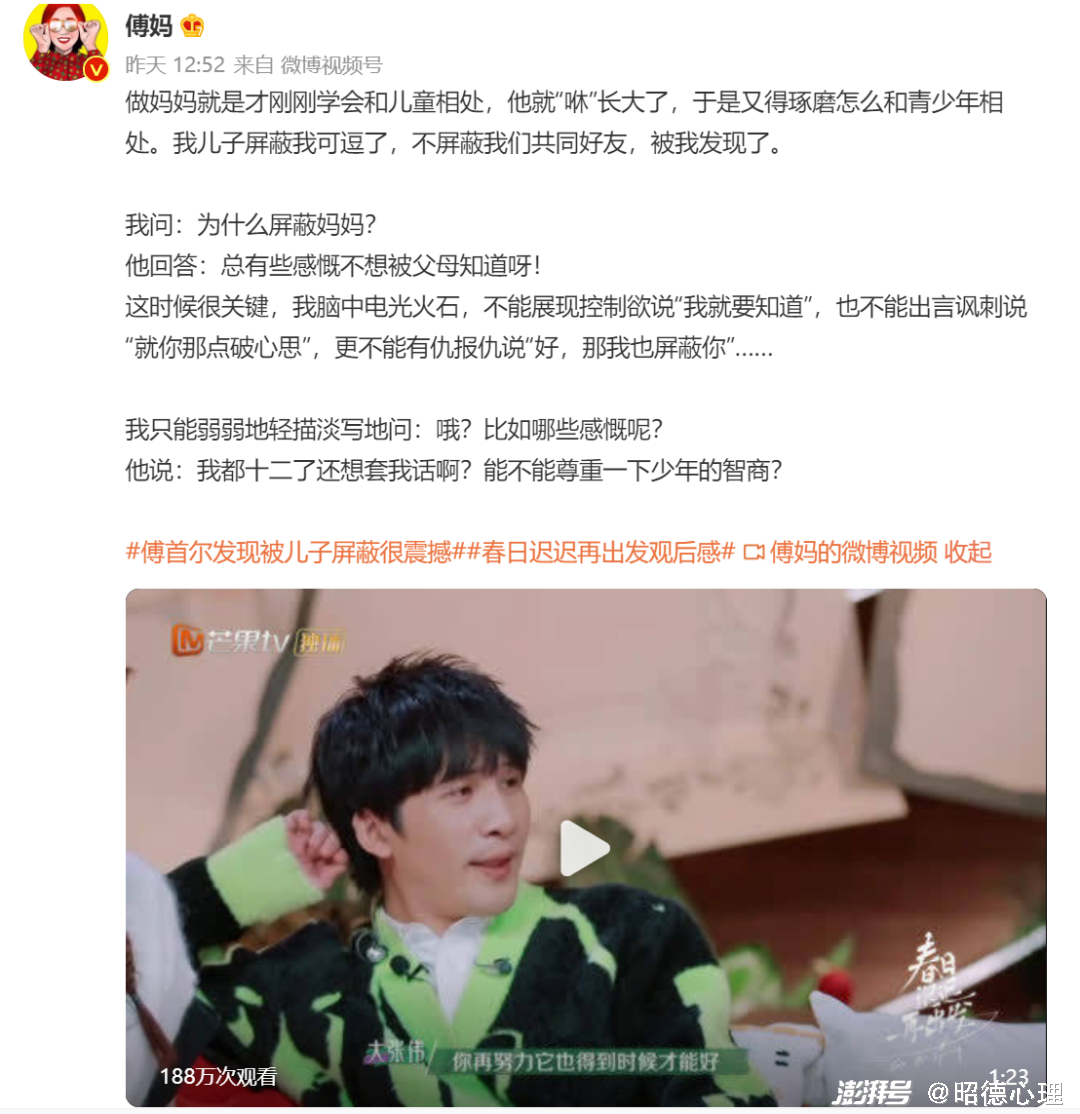

真没想到,一直对亲子关系很自信的傅首尔也会被儿子屏蔽朋友圈!

在综艺《春日迟迟再出发》中,傅首尔说:

“我最近一次不开心,就是前几天,我发现我儿子屏蔽了我。”

“我发现他屏蔽我的那一刻,其实作为一个母亲,我说实话我的内心,是我这几年感觉最震撼的一刻。”

尽管只是一番小感慨,但对于一直都很亲密的母亲来说,会突然惊醒,原来自己和孩子之间,已经在不知不觉中出现了距离。

这种距离,往往让父母感到恐慌,自己是否还能跟上孩子成长的脚步。

面对这种恐慌,有的家长开始束缚孩子的翅膀,企图对孩子多一些控制;而有的父母,则试图跟随孩子的脚步一起成长。

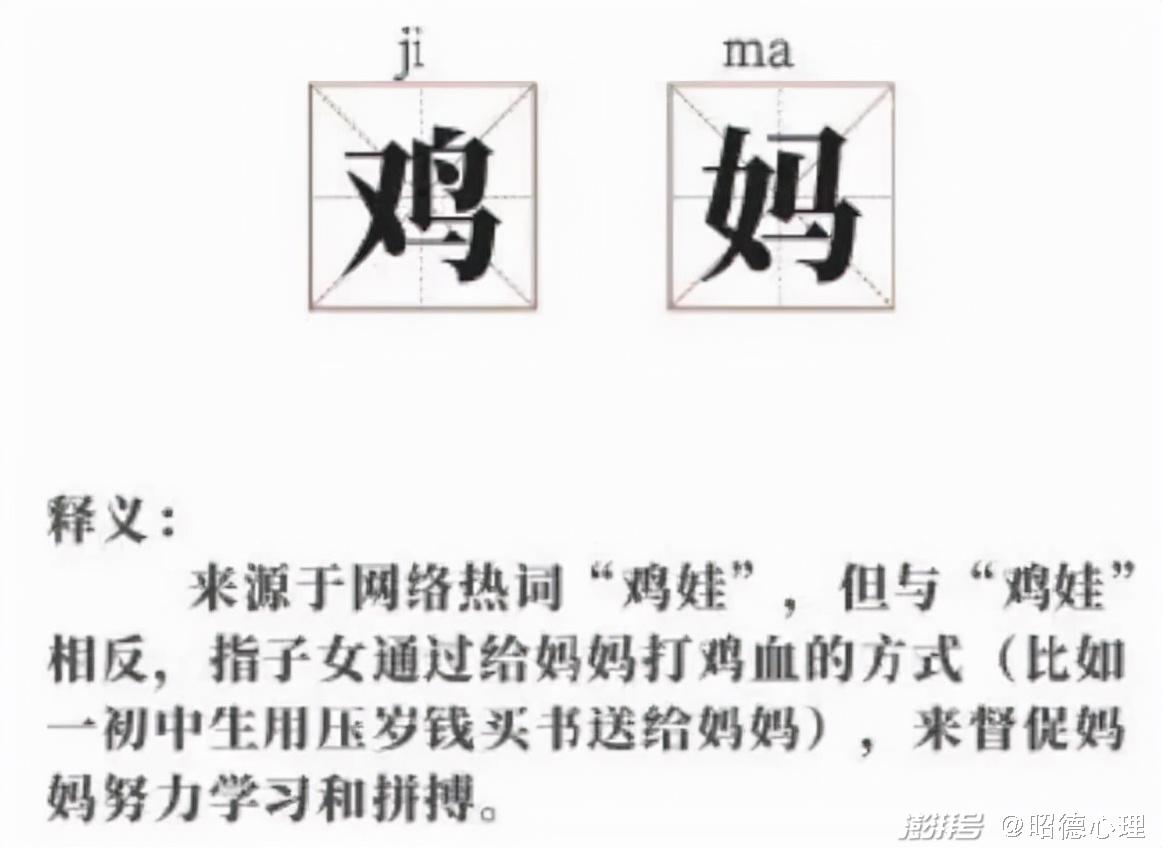

从“鸡娃”到“鸡妈”,

亲子关系在发生着怎样的变化?

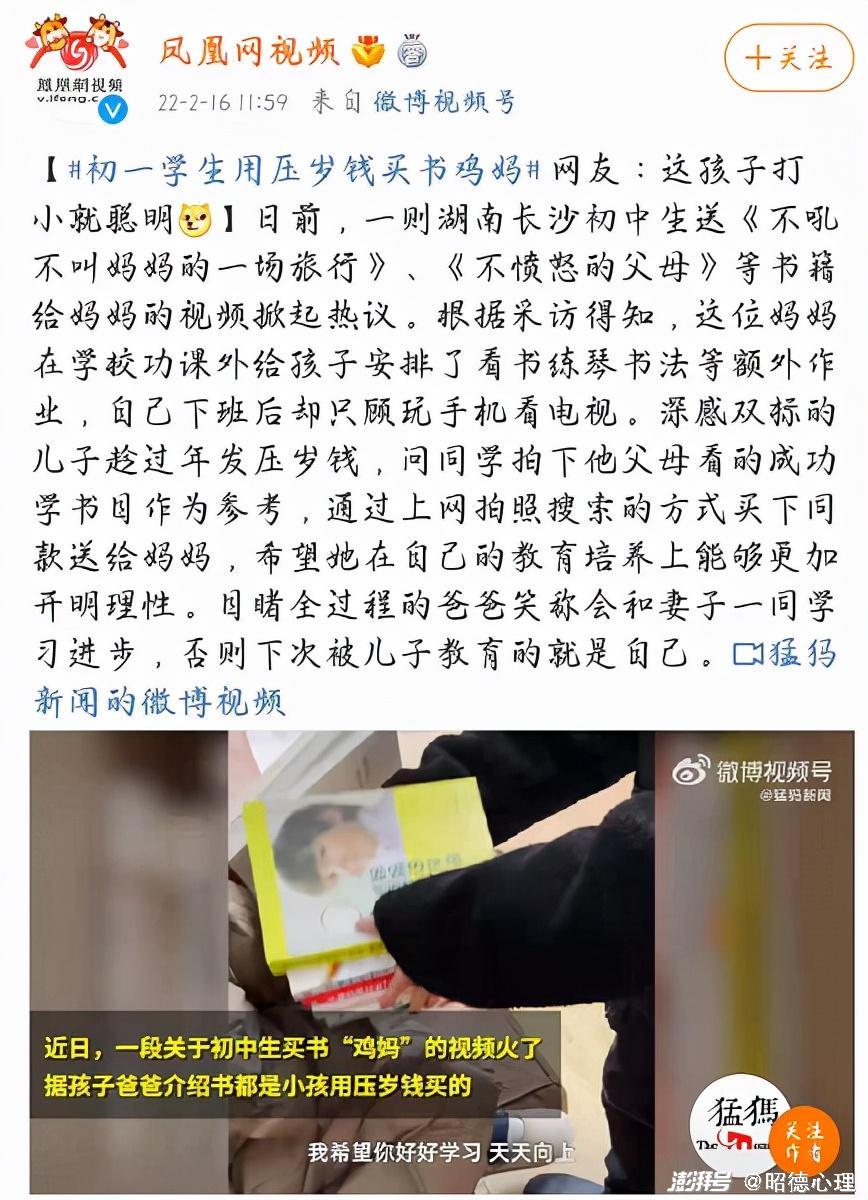

说到“鸡娃”与“自鸡”,前段时间一位初一的孩子,用自己的压岁钱,给妈妈买了一堆诸如《不吼不叫妈妈的一场旅行》、《不愤怒的父母》、《你只是假装在陪孩子》、《非暴力沟通》等教育书籍,希望妈妈可以改变自己的教育方式。

原来,妈妈的工作很忙碌,下班后便喜欢玩手机放松,但孩子的课余时间却被安排得满满当当,孩子对此很不满,便用自己的压岁钱,为妈妈买来“父母成功学”书籍,希望妈妈的教育方式可以进一步“升级”。

为人父母,谁能想到本是“鸡娃”,鸡着鸡着,就被娃给“鸡”了,于是,网络上传开了一个新的词语——“鸡妈”。

很多人不由感叹,孩子的成长真的会倒逼家长进步。

当你感到孩子不听话的时候,当你对亲子沟通束手无策的时候,当你在育儿的路上越来越疲惫的时候,那都是在提醒你,该和孩子一起学习了!

因为每个年龄段的孩子对自己都有不同的认识,会有不同的心理发展。一成不变的教育方法,并不能教出有力量的孩子。

心理学强调,三岁之前的孩子更多需要爱和关注,而三岁之后,则要在此基础上,融入规则教育,帮孩子逐渐掌握什么该做、什么不该做的密码。

再比如傅首尔和孩子之间的关系,在傅首尔看来,自己一直和孩子相处很融洽,但随着孩子的年龄增长,依然开始加强自我意识,想拥有更多的自主权。

到了这一阶段父母,则需要学习逐渐从孩子的世界里后退,给孩子更多做决定的权力和自由的空间。

如果一成不变,则会让亲子关系进入紧张的环节。

那些在孩子叛逆期感到崩溃的父母,便是用旧的方法教育“新”的孩子,自然是矛盾重重。

所以,真正给力的家长,是懂得“自鸡”、和孩子一起成长的家长。

这三种心态的父母,

很难做到和孩子一起成长

和孩子一起成长,其实是一件说起来简单,做起来却很难的事情;

因为成长,就意味着不断打破从前的自己,甚至是推翻之前的教育理念。

那么,什么样的父母,更难和孩子一起成长呢?

1、“我是对的,你是错的”

在家庭教育中,大多数人都有一个错误认知,那就是自己的教育方法对孩子是有利的。

他们会用自己的经验来压制孩子,用大人的权威来打压孩子,企图让孩子变得更加听话。

就算在这样的教育下,孩子已经出现了一些不好的行为习惯,他们也会觉得这是孩子的“本性”问题,与教育无关。

甚至,有的父母在孩子的成长过程中,也能意识到自己的错误,但基于身为家长的面子,一直都不能承认错误。

不能看到自己教育方式中的错误,更无法正视自己在养育过程中出现的问题,这样的父母,便会一错再错,最终让亲子关系,进入不可逆的不良结果中。

就如儿童教育家蒙台梭利在《蒙台梭利发现孩子》中所写:

“大人们不但自己做错了,还要用高压手段来制服孩子。他们会逼迫孩子服从自己,以保持自己在孩子面前的威严。

然而,父母虽然赢得了胜利,同时也失去了孩子的信任,甚至连亲子之间原本美好的情感也一并失去了。

如此一来,孩子内心深处的情感需要无法得到满足,孩子的人格发展也会因此受到一些负面的影响。”

2、“你欠我的”

育儿的方式有很多种,“讨债式育儿”是我们所见最多的一种。

“我怀胎十月,生你养你,就是为了让你给我养老。”

“你是喝我的奶长大的,现在居然不听我的话了?”

把自己的付出和对孩子的要求结合在一起,是这类父母“劫持”孩子行为的惯用做法,诸多在成年后依然无法自己做决定的孩子,往往成长于这样的环境下。

面对这类家长,孩子往往会进入进退两难的状态,反驳父母,会被说不孝顺,不反驳父母,则无法让父母认识到错误。

所以,如此教育的孩子,大多会走向两个极端:

要么是被“洗脑”成功,成为永远长不大的孩子;

要么因为压力过大,选择逃离,成为父母嘴里的“白眼狼”。

更可悲的是,孩子的这两种行为,并不能引起父母的反思。

3、“我说了算”

从牙牙学语到蹒跚学步,父母是见证过孩子每一个弱小时分的人。

所以,有的父母往往会忘记孩子是一个独立的个体,总是不自觉把自己的想法强加给孩子,从而忽略孩子自身的需求。

如电视剧《假日暖洋洋2》中,几乎每一个父母,都会忽略孩子的需求。

程蔓看不见女儿的需求,一味要求孩子好好学习,要和自己一样优秀,于是孩子策划了一场“逃离”,不想和妈妈继续一起生活;

程蔓的嫂子也看不见女儿的需求,一味要求女儿练习滑冰,一点也不在意孩子的其他理想。

还有孔令麒的父亲,更是不顾儿子的感受,一味用强硬手段,企图让其妥协听话。

在他们的眼里,孩子并不需要有自己的思想,因为自己可以帮他们解决一切问题。

但根据马斯洛需求层次理论,在物质充足的今天,孩子需要更多的精神需求,他们更希望父母可以看见自己、尊重自己。

反之,则很容易走上和父母对抗的道路。

转变思维方式,

与孩子一起成长

作为孩子的第一任老师,可以做到与孩子同步,不仅会促进孩子更好的成长,还能让亲子关系更加亲密。

但也不要过度紧张,和孩子共同成长,并不意味着你要做一个满分的父母。如何做到呢?

1、克服占有的本能

虽然我们都知道孩子是独立的个体,但却很难克服占有的本能,我们总是希望孩子可以按照我们的意愿成长,按照我们的想法做出选择。

为了避免孩子犯错,我们剥夺他们犯错的机会和权利。

但这样的不放手,对于孩子来说,本身就是一种伤害,现代心理学研究表明:

孩子出生后有切合能力的学习机会,才能习得更多的经验,为自己补充能量,处理好各类事物,如人际关系,情绪感受、表达能力等等。

所以,我们要克服占有的本能,一步步松开手,给孩子机会,去探索、去感知,这样,他才能有更多的经验,来应对生活的种种。

当然,放开手,并不意味着父母什么都不做,我们要在松开手的同时,让孩子感觉到安全感。

有足够安全感的孩子,才有足够的勇气去探索未知的一切。

这两者也可以同时进行,比如知名的儿童发展权威专家斯坦利•格林斯潘所提出的“地板时间”:

在一段时间里,坐在地板上,与孩子建立平起平坐的连结,然后以孩子为主导,和孩子进行互动。

这样的时间,既能让孩子感受到父母的重视和尊重,又能自由地支配自己的时间,表达自己的想法。

2、克服自我的偏见

1968年,一位叫简∙艾略特的老师,在所教的小学三年级班级中进行了一个“人种歧视实验”:

艾略特根据班级孩子的眼睛颜色,把孩子分为蓝色眼睛组和棕色眼睛组。

第一天,艾略特宣布,蓝色眼睛的人种优于棕色眼睛人种。然后规定蓝色眼睛的同学可以在课间多休息五分钟,可以提前吃午餐等一系列特权。

没过多久,实验便产生了效果:蓝色眼睛的同学表现出极强的优越感,甚至有一位戴近视眼镜的蓝眼睛男孩,还特意摘掉眼镜,露出眼睛的颜色。

第二天,艾略特找借口调换了特权,蓝色眼睛的同学瞬间沮丧,而棕色眼睛的孩子则表现出对蓝色眼睛同学的极度不友好。

这是暗示的力量,也是权威的力量。

当在孩子心中具有权威性的父母心中存在偏见,一再否定孩子的感受时,孩子的思想便也会随之发生改变。

好的父母,会时刻记得放下自己心中的偏见,不随意否定孩子。有时候,给孩子期待的眼神,远胜过语言的打压。

相信孩子,多给孩子积极的暗示,让成功孕育成功,如此,更能激发孩子的内在驱动力。

3、保持反思的能力

趋乐避苦,是人的本能。

反思的过程,便是寻找自己错误的过程,这自然不是一件“乐”的事情。

再加上父母在孩子面前,有着年龄和经验带来的天然优越感,更是很难在与孩子相处的事情中进行反思了。

这也是父母的教育跟不上孩子成长的主要原因。

只有保持反思的能力,父母才能避免亲子教育中出现麻木心理,时刻更新教育理念,与孩子共同进步。

养育孩子,是没有捷径可言的,心怀对孩子的爱护和尊重,学习一些儿童心理学,根据孩子不同的特质来调整养育方式,那便是给孩子最好的教养!

-END-

策划:M T

作者:问心浅笑

编辑:雪梨

(文中部分图片均来源网络,侵权可联系删除)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司