- +1

京津冀协同发展最直观变化是什么?遥感卫星给出的答案是交通

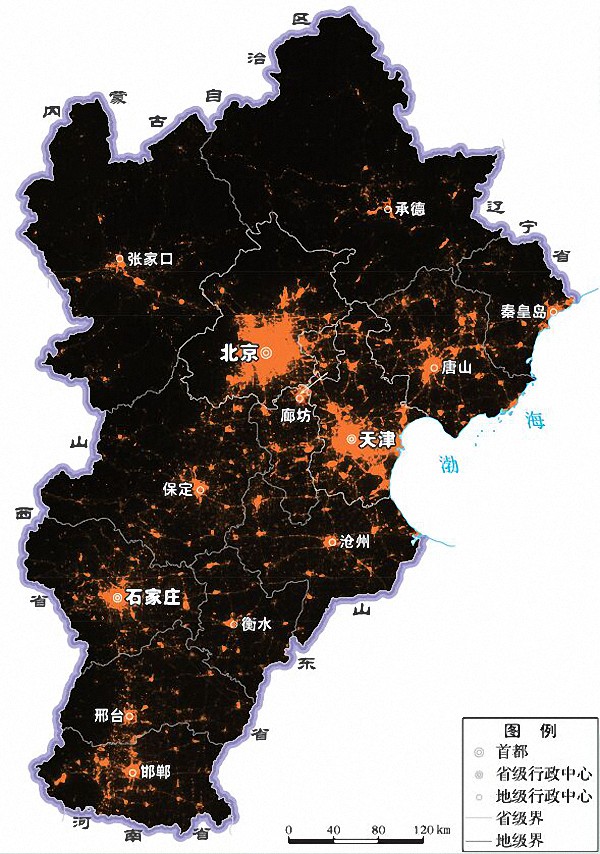

京津冀协同发展规划自提出已3年有余,在遥感卫星看来,最直观的变化是交通。京津冀交通一体化率先突破的表现包括:打通了国家高速公路“断头路”,全面消除了跨区域国省干线“瓶颈路段”。

这一结论来自6月12日中国科学院在北京发布的“中国可持续发展遥感监测报告(2016)”。该报告由中国科学院遥感与数字地球研究所等机构策划出版。

遥感作为目前人类快速获取全球和大区域空间信息的唯一手段,具有全球化、快捷化、定量化、周期性等技术特点。该报告的主编、中科院遥感与数字地球研究所研究员顾行发称,该报告充分利用了中国自主研发的资源卫星、气象卫星、海洋卫星、高分辨率对地观测专项等遥感数据,并结合了国际上多种遥感卫星数据资源。

报告围绕国家“十三五”规划纲要中经济社会发展25项指标中的7项建立可持续发展遥感监测的评价指标,围绕中国的土地利用、典型城市群区域大气状况、粮食生产形势等热点问题展开论述,并就京津冀协同发展等专题问题进行分析,为国家“十三五”规划的实施提供科学数据支撑。

《京津冀协同发展规划纲要》指出,推动京津冀协同发展是一个重大国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。从卫星遥感图上看,京津冀地区的植被覆盖整体呈现好转趋势,退耕还林(草)生态工程卓有成效。报告也提出了目前的不足,比如:京津冀区域发展悬殊、资源环境超载严重,这些将是未来发力的方向。

交通一体化率先突破

报告显示,京津冀协同发展在加快推进首都地区环线、国家高速公路网建设,打通国家高速公路“断头路”。同时,还在提升国省干线技术等级,全面消除跨区域国省干线“瓶颈路段”。

生态环境保护先行

报告显示,京津冀地区的植被覆盖整体呈现好转趋势,退耕还林(草)生态工程卓有成效。

非首都核心功能疏解进程遥感监测

报告显示,通过疏解、转移等手段,对北京大红门、动物园等地区已关停多个市场,疏解部分商户;区域内物流货物堆积量明显减少,路面车辆也明显减少,对周边主干道路的

影响程度也有所降低。

区域发展悬殊待解

报告显示,京津两极过于“肥胖”,周边中小城市过于“瘦弱”,城市群规模结构存在明显“断层”。

资源环境超载仍然严重

报告显示,京津冀区域水资源严重短缺,北京人均水资源不足100立方米,仅为全国平均水平的1/20;京津冀区域内92%的区/县人均水资源量低于国际公认的500立方米季度缺水警戒线。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司