- +1

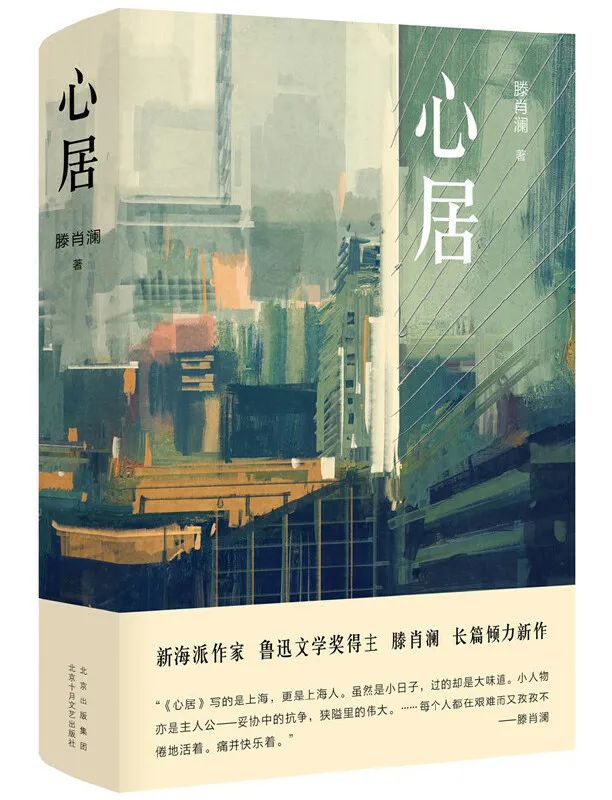

滕肖澜谈《心居》:小人物亦有大情怀

编者按:由上海作家滕肖澜同名小说改编,滕华涛执导,海清、童瑶、张颂文领衔主演,冯绍峰特邀主演的家庭情感剧《心居》于3月17日起播出。

《心居》以“房子”作为切入点,探索人性和世情变化。小说作者滕肖澜谈《心居》时表示:“书写当下,眼光既怀着对将来的憧憬和展望,亦有对逝去时光的回顾和梳理。我希望自己笔下的上海,是真实的,感性的,值得尊敬的。她不仅仅是一座城市,而更是一个信念、一份希望、一种精神。”

《心居》是一部反映当下上海普通百姓生存状态的小说。背景是上海某中档小区,从一个大家庭买房卖房说起,衍生至各个层面,全面展示百姓的生活,以及大环境对个人际遇的影响。写上海,绕不开“房子”这块。这几乎是近十几年来与上海百姓生活最密切相关的一个词。错过或是侥幸,生出无数的悲欢离合。它已经不仅仅是现实意义上“一套房子”的概念,而更像是一双命运的手,重新洗牌,把贫富阶层重组。好好坏坏,哭哭笑笑,希望或是失望,各种正面和负面的情绪,俱是由此而来。可以说,房子牵动着无数老百姓的心,另外,多少也撼动了这一代上海人的价值观。正如小说中所说,“——房产证一堆拿在手里,扑克牌似的。房子是真金白银,跟它相比,银行里那些存款就不值一提了。别人辛苦一世挣下的肉里分,他买进卖出,一套的差价便抵得上十年工资。这是个捉摸不透的世界。房子是上海人绕不过去的话题。滋生出各种情绪,各种际遇。真正是命了。”

《心居》以“房子”作为切入点,探索人性和世情变化。书写当下,眼光既怀着对将来的憧憬和展望,亦有对逝去时光的回顾和梳理。我希望自己笔下的上海,是真实的,感性的,值得尊敬的。她不仅仅是一座城市,而更是一个信念、一份希望、一种精神。我希望我能写出这种感觉,为所有的上海人——生于斯长于斯的上海人;折腾半辈子好不容易才回来的老上海人;为了留在这片土地而不断努力播洒汗水的新上海人。

《心居》中的人们,那样顽强地生活着,对抗命运,努力不懈。虽然是小日子,过的却是大味道。小人物亦是主人公——妥协中的抗争,狭隘里的伟大。其实写的正是我们周遭的人生。每个人不都是这么过的吗?各种各样的人,各种各样的心思,各种各样的命运。

小说最后,当一向孱弱的葛玥对着镇长侄子唱起“我家有个小九妹”——那瞬,这朵温室里的花朵,终于迸发出连自己也难以想象的力量。生活便是如此,每个人都在艰难而又孜孜不倦地活着。痛并快乐着。

顾清俞与冯晓琴是两个出身、境遇完全不同的女人。看似姑嫂大战、一地鸡毛,却是两个女人的成长史。同时,《心居》更是一部“群像戏”。顾家三兄妹、施源父母、张老太、顾老太、三千金爸妈、刘姐……不管是可爱的,还是讨嫌的,都是这个城市里的一分子。我想尽可能真实地反映这座城市,以及这座城市里的人。相比其它城市,刻画上海有一种与生俱来的压力。我们一边浸淫在这块土地那种仿佛连一阵风飘过都有故事的浓郁氛围里,一边却为找不准切入点而苦恼。太丰富太艳丽,让我们眼花缭乱。好像什么都能写,又好像什么都不合适。书写这座城市,是全方位多角度的,但对我来说,相比那些拓宽了的马路、挖空了的地下阡陌交通和越造越高的大楼,我更愿意书写那些人与人之间微妙的东西,一举手,一投足,一个眼神,一抹微笑,一个手势,一句心声……那些时光接缝的细微处、那些似变不变的世道人心、那些坚守或是随波逐流。

故事里,施源是让我格外心酸的一个人。可能是因为我自己也是知青子女的关系。写起来尤其切肤。我父母二十岁不到便支内去了江西,直至五十多岁回沪。上海之于他们,像一块珍宝,几十年后失而复得,弥足珍贵。我曾写过一个短篇,讲一个外地知青,身份是大学老师,课上得很棒,很受学生爱戴,在当地也过得不错,却削尖脑袋想调到上海郊区某所普通中学。因为他希望女儿能在上海考大学,更方便也更安全。所以即便职称、待遇大打折扣,也在所不惜。几乎对每一个知青来说,最害怕的事就是,子女还要继续留在那片陌生的土地,一代代下去,最后也许就真的回不了上海了。从这个角度,不管小说里施源的母亲有多么古怪、偏执和讨厌,我始终对她怀着三分怜惜。她耿耿于怀施源高考落榜,以至于差一点没能回上海,处境一落千丈。只有知青和他们的子女,才会知道做一个上海人是多么的不容易。我记得童年时,写字台边的墙壁上,贴满了一张张小纸条,“我要考回上海”、“上海,等着我”、“我们全家人要在上海重聚”……纸条上的字,稚嫩而直白。时常还会有内容更新,比如“上海的奶油杏肉真好吃”、“紫雪糕味道嗲”之类。那种氛围,现在想来,其实是有些压抑的,令人紧张的,但却也有别样的感觉。是一种隐忍的努力。咬着牙关的那种。通常当心中有梦想时,是不会觉得辛苦的,反而会更充实。当我在写施源那段时,怀着这份心情,往往忍不住便会眼圈泛红。或许我要感谢这段经历,在我的人生烙上一个与同龄上海人所不同的印记。也让我在书写这座城市时,总是试图将触角伸入她的每一个角度,仿佛“月亮走我也走”那般的雨露均沾。我觉得,如果上海是座不夜城,那她的光芒应该是来自于“人”。每个人都有属于他(她)的故事,每个人都是发光体。钻石似的,星星点点,合起来将这城市填满。人,以自律、坚强,造就着城市;城市,以宽容、博爱,滋养着人。相得益彰,彼此辉映。所以,这座城市的光芒永不会黯淡。

我希望通过《心居》能够写出这些。

原文刊于《静·安》2021年创刊

作者简介

滕肖澜,作家。著有长篇小说五部,作品集十余部。中篇小说《美丽的日子》获第六届鲁迅文学奖。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司