- +1

锐评|多重人格与隐喻:于精妙叙事中展现深思———评《致命ID》

原创 范嘉珮 新青年电影夜航船

作者丨范嘉珮

指导老师丨张慧瑜

01

关于影片

《致命ID》是由詹姆斯·曼高德导演,于2003年在美国首映的一部惊悚悬疑电影,主要讲述了主人公麦肯因犯罪杀人被法庭即将被判处死刑时辩护律师发现其具有人格分裂,并设计让其体内的11个人格聚在一起,通过逐个消灭较恶的人格留下最为纯净善良的人格以让其免罪,但最后因为忽略最恶的人格导致麦肯逃脱的故事。

影片在一定程度上致敬了阿加莎的《无人生还》,该点通过11个人格被困在小旅馆时借其中一个人格吉妮之口指出:“有一部电影拍了10个人到荒岛,他们一个接一个死去,结果他们都有一个共通点......”;两者的基本故事都是一定数量的人被困在一个有限的空间内,并一个接一个死亡,最后发现相互之间都有一定相似点。其次,在帕瑞斯开车时,镜头在车上的《存在与虚无》一书封面上停留良久,这也暗示着此影片的核心也正是“存在与虚无”——现实世界的真实存在与人格世界的虚无形成对照。

此外,多重人格的设定并不鲜见,较为经典的《24个比利》甚至讲述了一个个体拥有24重人格的故事,而影片也探讨了关于多重人格的几个经典命题:为什么会出现多重人格?其他罪恶人格所犯的罪是否该由本人承担?治疗多重人格应当通过融合人格还是消灭人格......等等。《致命ID》给出了消灭人格来治疗的失败结果,但并没有给出融合人格会达到的效果,且由于没有全面考虑消灭人格的各种手段,其本身就是一个具有特殊性的案例,也无法给出一个准确的答案。

《致命ID》作为一部惊悚悬疑片,重点还是在于精妙的叙事和悬疑气氛的烘托上,其通过现实世界和人格世界的分离来讲述一个看似简单但由于叙事安排显得疑点重重的故事,并且使用大量篇幅来做情节铺垫,将悬疑气氛烘托到极致,最后在揭晓真相时达到一种震撼观众的效果。总的来讲,本片影评想从叙事技巧和拍摄技巧分析《致命ID》是如何将一个看似普通的故事讲述得悬疑迭起又引人入胜的,并在最后就影片所传递的思想内容对多重人格问题进行一些思考,做一些以影片内容为起点的思考延伸。

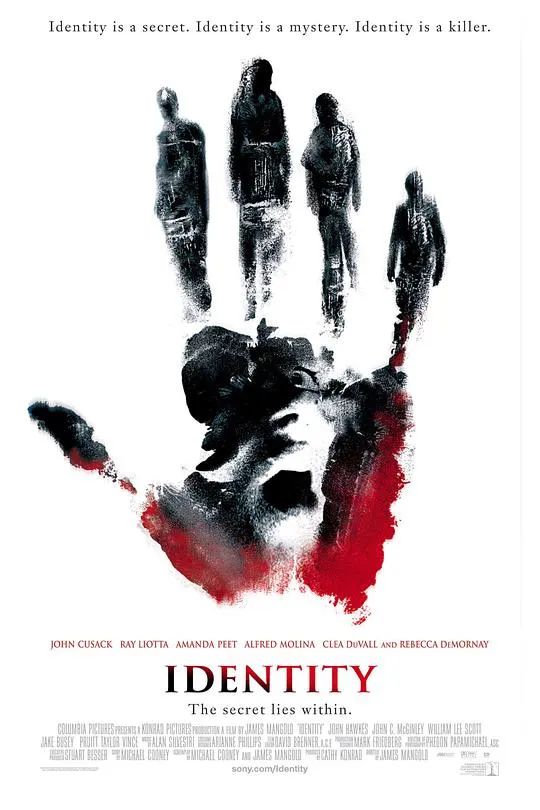

《致命ID》海报 (图片来自互联网)

《致命ID》海报 (图片来自互联网)02

叙事技巧

1. 多次倒叙

从影片的最开始11个人格的相遇,就运用了多次倒叙:提姆西父亲开车被高跟鞋扎爆胎,于是倒叙帕瑞斯开车因为点烟不小心丢下鞋的场景,再倒叙回帕瑞斯作为妓女从富豪那里得到打火机的场景。通过这样的一次又一次倒叙,《致命ID》完成了近似于时间线的逆转,更像是把普通的故事叙述成为一环扣一环的解谜故事,从而在开头就营造了一种悬疑气氛和环环相扣的紧张气势。而在平铺直叙的叙事中插入恰当的倒叙使得整部影片富于变化,造成强烈的悬念,有利于调动观众的情绪,使其更融入情节去猜测故事的原因和发展,从而达到引人入胜的效果。

2. 两个世界叙事

《致命ID》在两个世界进行叙事,其现实世界和人格世界形成了两条线,彼此独立又在最后部分产生了交合:最开始引入现实世界中麦肯要被判处死刑但医生发现其日记从而要为其进行辩护的场景,之后一直在叙述人格世界里的故事,等死了6个人后再一次回到现实世界,并揭示了两个世界的联系,从而使两条线产生交合,并相互影响。

运用在两个世界进行不同的叙事的手法,《致命ID》在前期营造了一种虚实交叉的感觉,其故事情节游走于虚实之间,并造成悬念,让观众难以将旅馆的惊悚犯罪和罪犯被审判和接受心理治疗关联起来,在最后两者相联系交织时会产生恍然大悟的感觉,由此产生更大的震撼,而这也是其作为一部悬疑电影的成功之处。

3. 运用巧合造成蝴蝶效应

在叙述11个人进入同一家旅馆的过程时,影片运用了大量的巧合,从而造成了蝴蝶效应:帕瑞斯不小心丢下高跟鞋,高跟鞋扎破了提姆西父亲车子的轮胎,其父母被迫停车检查,于是在大雨中因为被女明星争吵着要下车而刹不住车的司机撞到了提姆西母亲,司机带着她去寻找医院碰上了帕瑞斯,三个人因为大雨封路又被迫返回进入唯一的旅馆,碰上了其他也由于大雨被困在旅馆入住的人和旅馆老板。

一连串在大雨中的巧合事件造成了一场蝴蝶效应,从而为故事的后续的发展提供了基本条件,这种叙事方式在荒诞中又具有一定合理性,从而使得观众对人格世界的故事具有一定信任感,但在影片揭示人格世界的不合逻辑时,又能因为巧合过多得到合理解释,从而又完成逻辑自洽。故《致命ID》中的蝴蝶效应初始其实会给观众一种环环相扣的感觉,令观众体会到一种比较合理且精巧的叙事技巧;但在之后揭示其人格世界的虚假和不符逻辑时,又使得观众回到最开始看似“合理”的一连串巧合中进行一定的思考,从而达到强化印象、制造悬念的作用,将观众很好地带入叙事中去思考和怀疑。

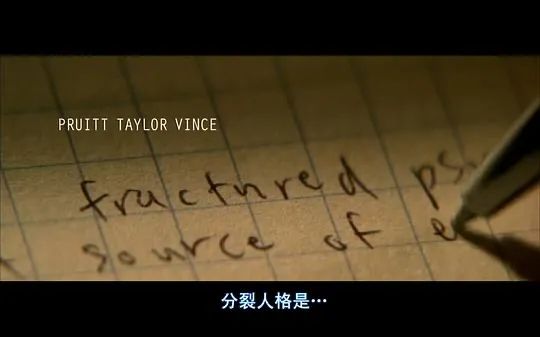

《致命ID》剧情图 (图片来自互联网)

《致命ID》剧情图 (图片来自互联网)4. 暗示

《致命ID》叙事手法中最重要的是暗示,影片中的暗示非常多,最开始的诗歌中就有许多暗示:“我看到了一个不在那的人”暗示着麦肯有许多人格,而他们都是不存在的,“我希望他永远消失”暗示着之后要进行的人格消除,这些人格本不应该存在,并且会被逐个消灭。帕瑞斯车上摆放的《存在与虚无》一书暗示着这个故事就是一个存在与虚无的故事,人格世界发生的故事是虚无的,那些人格所代表的人也并不存在;更深层的暗示其实是这个故事的内涵:多重人格是存在还是虚无?真正作为本体的存在是否是真正的存在?虚无是否可以替代存在......等等。

开头的报纸报道麦肯母亲是妓女,麦肯小时候被母亲冷暴力和虐待,经常被丢在汽车旅馆内暗示了麦肯多重人格产生的原因,也暗示了为何麦肯的人格中会出现父母亲和情侣,还有妓女以及看不起妓女的旅馆老板,加上一个最重要的纯恶小男孩人格。旅馆内房间的号码牌也暗示了这些人格死亡的顺序以及剩下的人格数量,而麦肯在现实世界中杀掉6个人也暗示着人格世界中小男孩亲手杀掉了6个人格。存在于人格世界中最重要一点暗示是人格世界其实是不合逻辑的:杀人的好像是鬼魂,洗衣机在运转但依旧能打开,尸体和血迹能够凭空消失,所有人的名字都和洲有关,且生日是同一天......这些无法用逻辑解释的事情其实带引观众走向真正的答案:这个世界是虚假的。

另外,与结局有关的一点暗示就是医生发现麦肯的日记中有10个人格不同的记录,但旅馆是有11个人的,而影片中反复强调小男孩是“沉默寡言”的,这暗示着小男孩被忽略了,也为最后小男孩杀掉善良的妓女人格帕瑞斯埋下伏笔。这个暗示其实是通过一连串暗示来实现的,其潜伏之深、布局之久使得观众往往难以察觉,直至结局才会有一种恍然大悟和全部解释得通的感觉。

可以说,作为一部惊悚悬疑电影,《致命ID》通过暗示和伏笔制造层层悬念,设下一个又一个谜,又在解谜中给予观众更大的震撼和快感,很好地达到了悬疑电影让人猜不透但在知道结局时恍然大悟的效果,从而使观众回味无穷并倒转回最初的情节进行新的思考。

5. 反转

与前几年名噪一时、被称为有“43次反转”的悬疑电影《看不见的客人》相比,《致命ID》的反转较少,最为重要的反转也只有结局时小男孩人格消灭善良人格帕瑞斯这一处,我认为其倒是更和《禁闭岛》的反转模式更为相像:在快结尾时进行一次重大又突然的反转,在极短的篇幅内达到极大的转折效果,让观众沉浸在意料之外中久久难以回神。

《致命ID》的反转如上文所述,其实并不多,但令人印象极为深刻。在结局观众都以为麦肯体内只剩一个善良人格、将要踏上疗养之旅时,小男孩人格突然出现杀死帕瑞斯占领麦肯的身体,再杀掉押送的警官进行逃脱。突如其来的反转让观众反应不及,也会长时间停留在震惊中,然后联系前面情节进行思考,最后发现其实一切都是有迹可循的,使得这突然的反转也富有逻辑性。

《致命ID》海报 (图片来自互联网)

《致命ID》海报 (图片来自互联网)03

拍摄技巧

1. 在限定空间借助限定视角进行拍摄

《致命ID》中的旅馆其实就是一个限定空间,前文提到,影片一定程度上是向《无人生还》致敬,也与前者限定在荒岛上的空间类似,而这种限定空间其实就是一种“暴风雪山庄”模式:由于各种不可抗力,一群特定数量的人聚在一个与外界隔绝的有限空间内并发生一系列悬疑故事。

影片中的人格世界在“旅馆”这个限定空间内进行拍摄,其镜头从未离开过旅馆,并且都是借由旅馆中的人格视角进行拍摄,展现的都是某些人格眼中的画面,鲜少进行全知的视角拍摄,换言之即借助限定视角进行拍摄。这样在限定空间运用限定视角进行拍摄的手法运用封闭性强化了悬疑感和恐惧感,并且使得观众所知也是有限的,也更容易代入自身去思考故事的真相,反过来又强化了整个故事的悬疑感。

2. 运镜重点突出,镜头转换自然

《致命ID》在拍摄过程中运镜很讲究,少有多余镜头,在重要部分会有一定突出和停留:如在女明星入旅馆拿钱时,镜头在其钱包和旅馆老板的目光上停留良久,这为之后老板去偷女明星钱包的情节埋下了伏笔。小情侣领到“6”的号码牌但关门时“6”倒转为“9”,镜头也做了重点突出,停留较久,暗示了其死亡顺序。假警察后背的血和检查尸体时不戴手套的行为镜头也有做刻意的放大和停留,为揭示其假身份埋下伏笔。另外,司机艾德在听帕瑞斯回家种橙子的梦想时眼神动容,并说这个梦想不错,镜头对艾德的目光做了突出,这解释了为什么之后艾德会与假警察同归于尽留下帕瑞斯这个善良的人格。

除了突出重点,影片为了隐藏小男孩,刻意弱化其存在感,给小男孩的镜头较少,但又给足了暗示:比如小男孩故意梦游杀死妈妈时给到的消失镜头,让父亲被车撞时的站位镜头,故意造成爆炸后没有给尸体的镜头......另外,在显示麦肯在治疗期间的人格转换时,镜头转换精巧而自然,从镜子到脸部的一系列镜头转换都干净利落;之后小男孩杀掉妓女人格占据麦肯身体时的两个世界镜头的虚实交换也很精妙:从现实世界麦肯表情变化到人格世界妓女被杀,小男孩的表情和麦肯表情的重叠,最后人格世界镜头变虚,完全回到镜头变实的现实世界。

3. 电影视听语言

影片中有一场贯穿了全程,在现实世界和人格世界都存在的大雨,其作为背景音时大时小,但始终存在着,营造了一种恐怖悬疑氛围。在麦肯接受药物治疗时相貌变化与闪电明暗相衬,给人一种视觉上的震撼;而在艾德和假警察交手时,黑暗与瞬间的雷声和闪电交织,视听结合,烘托了一种恐怖惊悚气氛。

而影片中那首重要的诗歌,最开始是由麦肯用平静的语气叙述,在最后小男孩占领麦肯身体杀掉两个押送人员时,却换成了一种恶狠狠的语气,反差之下也体现了人物的不同情绪,符合场景且引人深思。而在提姆西杀死帕瑞斯时,他恶狠狠说了一句“妓女没有第二次机会”,现实中的麦肯被影响也说着这句话,两个不同的声音重合,给观众以震撼。另外,影片中在营造悬疑恐怖氛围时,经常会加一些紧促的音效,显得故事更为紧张,使得观众神经紧绷,注意力更为集中。总体而言,《致命ID》在视听语言的呈现上达到了一个较高的水平,通过视觉和听觉营造出了极致的悬疑恐怖气氛,可以算得上是一部优秀的惊悚悬疑片。

《致命ID》剧情图 (图片来自互联网)

《致命ID》剧情图 (图片来自互联网)04

主题内涵与一些思考

1. 多重人格与隐喻

除了叙事和拍摄技巧外,《致命ID》本身的思想内涵也值得关注。影片最突出的多重人格其实有着很多隐喻和暗示,麦肯由于童年创伤分离出的许多人格其实都与其经历和思想有关:小男孩代表着麦肯最初的人格,小男孩的父母代表着麦肯理想中的父母模样,吉妮代表着麦肯想象中母亲温情的一面,而吉妮的男友则代表着抛弃母亲的父亲,司机艾德是麦肯人性中善的一部分,假警察则是麦肯为了保护自己分离出的恶人格,妓女帕瑞斯代表着麦肯对母亲的复杂态度:一方面讨厌妓女,一方面又对母亲抱有眷恋和希望,而旅店老板则代表着麦肯讨厌妓女的父亲的部分性格。

每一重人格都有其特定的隐喻,也承载着麦肯特定的经历和情感,与现实有一定的重合。其实这些隐喻也将观众引向一个问题:人格分裂产生的原因是什么?从影片来看,麦肯的人格分裂无疑来自于童年创伤和步入社会后见到的恶,童年创伤则是一切的起因。这其实是大部分人格分裂产生的原因,前面所提到的《24个比利》中比利的人格分裂来源于童年原生家庭的创伤,而分裂出的人格往往都是为了保护自身而产生的,即为了对抗某种原人格无法承受的痛苦而分裂出一个能够应对此痛苦的人格。

这就回到了影片所想探讨的多重人格问题,这其实也是一个社会问题:从童年家庭造成的创伤,到步入社会无法得到及时关怀,再到见到许多社会黑暗面使得人格分裂愈发严重,最终导致原本善良的人被恶人格占领去犯罪,造成一系列社会恶性事件。比起讨论如何去解决这个问题,《致命ID》更像是对这一切进行了讽刺,讽刺了家庭和社会对孩童成长关怀的缺失,也讽刺了事后试图进行补救却为时已晚的一系列行为,更是对人性难以明晰的善恶进行了一次彻底的讽刺。

2. 一些深思:多重人格犯罪是否该得到惩罚?该如何治疗多重人格?

影片除了指出童年创伤造成了人格分裂外,更着重于探讨了“该不该惩罚”的问题,即一个分裂出来的罪恶人格犯罪后是否该对并不知晓这一切的原主进行惩罚?是否可以通过消灭罪恶人格只留下一个善良人格来治疗多重人格患者?而在消灭了罪恶人格只留下善良人格后,是否就可以对该人进行免罪处理?

影片对这些问题其实也没有确切的答案,只是给出一个失败案例:罪恶人格并不一定就可以被保证完全消灭,外界很难去保证罪犯是否进行了隐瞒,也很难确定罪犯体内是否只剩下善良人格。消灭不需要的人格以治疗多重人格的办法在这次案例中正式宣告了失败,但说到底这也只是一个具有特殊性的案例,具有一定的偶然性,并不可因此就对消灭罪恶人格进行治疗的方法进行全盘否定;不过显然影片揭示了该种方法所具有的极度危险性和不稳定性,给世人敲醒了警钟,也让观众就这些问题进行进一步的思考。

《致命ID》剧情图 (图片来自互联网)

《致命ID》剧情图 (图片来自互联网)05

总 结

《致命ID》作为一部教科书级别的悬疑电影,运用精妙的叙事结构制造了极致的恐怖悬疑气氛,通过精巧且毫不多余的运镜手法突出重点和刻意弱化故事核心人格,更使得悬疑迭起又有迹可循,达到了给予线索引人猜测又制造反转使观众震撼的效果,引人入胜中又令人赞叹。而除了叙事与拍摄技巧外,《致命ID》在故事内涵上也具有一定深度,探讨了多重人格产生的社会原因,并从法理和情理角度出发讨论多重人格犯罪问题,更通过一次失败的治疗实验引人深思;达到了外在呈现和内在思考的统一,既能调动观众的情绪又能引起观众的思考,使其在观影时身体和心灵同步融入故事中。

该篇影评并未探讨《致命ID》的不足之处,乃是因为作为一部悬疑片,最容易出现的问题是逻辑不够严谨、故事有漏洞,而《致命ID》的导演利用人格世界本就无所谓逻辑这一根本点巧妙避开这一问题,在需要逻辑的地方又很好做到了逻辑的自洽,故该影片是没有很大漏洞的。而一些看似不足的地方其实也并非如此——比如人格的行事前后有矛盾,有些人格没有交代出来等——这一点完全可以用前面的原因来解释:人格世界本身就是无逻辑的。故总体而言,《致命ID》是一部很聪明的悬疑影片,其重点并不在于整个故事的逻辑性,而在于极致悬疑的制造和最后的惊人反转,以及影片通过那首诗歌所传达出来的关于多重人格的一些社会思考。

参考文献

[1]张剑.存在与虚无:解析电影《致命ID》人格分裂理论的内涵[J].电影评介,2016(03):43-45.

[2]邵丹.悬疑影片《致命“ID”》的多重身份叙事模式解码[J].电影评介,2018(22):52-55.

[3]鲁朋举.《致命ID》中多重人格的真与假——基于心理动力学视野[J].湖北函授大学学报,2018,31(14):93-94+97.

[4]刘卫红.该惩罚的是灵魂还是肉体——观《致命ID》[J].名作欣赏,2017(26):168-169.

[5]许吟雪.《致命ID》的限定空间叙事[J].电影文学,2017(03):51-53.

[6]吴雪静.《致命ID》对多重人格的讲述[J].电影文学,2014(04):99-100.

[7]徐伟伟.《致命ID》中麦肯·瑞夫人格结构解析[J].青年作家(中外文艺版),2011(04):62-63.

[8]王闯.悬念技巧在电影中的运用——以影片《致命ID》为例[J].电影文学,2009(05):59-60.

[9]余泳萱.浅析中国惊悚电影受众心理——以《致命ID》为例[J].戏剧之家,2017(11):150.

(本文为北京大学新闻与传播学院《影视与文化批评》2021年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2021年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 | 魏仪贞

图片来源于网络

原标题:《锐评|多重人格与隐喻:于精妙叙事中展现深思———评《致命ID》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司