- +1

诗人废名 | 肉身仍在深夜的斗室,精神已遨游星空大海

废名这个名字现在几乎没有人知道了。国内出版的中国现代文学史没有一本提到他。这实在是一个真正很有特点的作家。他在当时的读者就不是很多,但是他的作品曾经对三十年代、四十年代的青年作家,至少是北京的青年作家,产生过颇深的影响。这种影响现在看不到了,但是它并未消失。它像一股泉水,在地下流动着。也许有一天,会汩汩地流到地面上来的。——汪曾祺

废名这个名字现在几乎没有人知道了。国内出版的中国现代文学史没有一本提到他。这实在是一个真正很有特点的作家。他在当时的读者就不是很多,但是他的作品曾经对三十年代、四十年代的青年作家,至少是北京的青年作家,产生过颇深的影响。这种影响现在看不到了,但是它并未消失。它像一股泉水,在地下流动着。也许有一天,会汩汩地流到地面上来的。——汪曾祺文/张建智 张欣

01

偶读到巫鸿在《读书》上的文章,记述他因疫情滞留普林斯顿,着手开始写他的一本有趣的小书《穿衣镜全球小史》。镜子这个生活中的日常物件,却一直是艺术家、文学家的宠儿,《红楼梦》中曹雪芹便以风月宝鉴,将理想世界与现实人生勾连,真假虚实、亦幻亦梦。想到这里,忽然记起民国诗人中,也有一位在诗作中钟情于呈现镜子这个意象的诗人,他就是废名。

废名是新文学史上一个独特而寂寞的存在。他22岁时便在胡适的《努力周刊》、林语堂的《语丝》上发表小说,小说风格特异、内容玄奥,很有些意识流的风格,但在当时的民国文坛,之前从未有人如此写小说。尽管年纪轻轻便已在文坛获得关注,但废名的性情执拗、率真、淡然,他的文学追求也偏向于自省和纯艺术,注定曲高和寡。朱自清曾言废名是用作散文的方式写小说,而我觉得废名的小说透露的更多是一种诗化的语言,洋溢的是一种诗的意象和情绪。

确实,废名的新文学启蒙便是诗歌,其文学生涯始于诗歌。

在我看来,在废名的文学道路上,他也始终以一个诗人的姿态写小说、作散文、搞学术研究。常有人觉得废名的作品晦涩难解,理解废名本质是一个诗人,也许就能找到打开废名文学园地的钥匙。

02

废名原名冯勋北,字焱明,号蕴仲,学名冯文炳,1901年生于湖北黄梅一个小康书香之家,父亲、兄长都以教书为业。废名由湖北武昌省立第一师范学校毕业后曾任教于武汉小学两年。

废名在文学上的一位重要引路人是胡适。废名中学时,老师在课堂上讲的第一首白话诗就是胡适的《蝴蝶》,他起初并未觉得这首诗有多好,但之后则渐渐觉出了胡适倡导的白话新诗的魅力。于是废名把胡适《尝试集》中所有的诗一读再读,每首都可以倒背如流。

废名在北京大学读预科期间,便在胡适主编的《努力周刊》上发表了他最初的诗文,由此引起了关注,22岁的废名正式进入文坛。1922年10月,废名的诗《冬夜》《小孩》发表在《努力周刊》第23期,署名还是冯文炳,这应是废名最早发表的白话诗。同一时期,废名还连载了多篇短篇小说,《柚子》《讲究的信封》《我的心》等,之后多结集收录到他的短篇小说集《竹林的故事》,为新潮社文艺丛书之一。

废名在北京大学就读期间,张作霖入京,下令将北京大学、北京师范大学等9所院校合并成为“京师大学校”,引发师生和教育界的极大反对,废名也因此失学了一年。因没了学校的住处,废名开始了卜居西山正黄旗村的生活。后来北京大学恢复,废名复学,但仍不时在山中过冬。山居生活期间废名大量阅读莎士比亚的作品、《堂吉诃德》和李义山的诗,还开始习佛修禅,这段半隐居式的生活给废名的文学创作风格带来了很大的影响。

1929年废名由北京大学毕业,开始在北京大学英文系担任助教,并与冯至一起合编《骆驼草》。直至抗日战争全面爆发,废名遂回到黄梅,辗转在多所中学任教。抗战胜利后,经俞平伯、朱自清向汤用彤推荐,废名被聘为北京大学副教授,他于1946年又重返北大执教。

废名在北大的教学风格,素来以个性不羁著称,他的学生回忆起废名在课堂上讲鲁迅的《狂人日记》,开始就说,“我比鲁迅了解《狂人日记》更深刻”;在提起自己小说中的精彩句子时则自带一种洋洋得意的神情。废名很喜欢评点学生的习作,和学生聊起文学,没有丝毫架子,一派天真诚挚。

废名在北京的文艺生涯划分为几个阶段,第一阶段是《努力周刊》阶段,以《竹林的故事》为代表;第二阶段则是《语丝》时代,成绩是小说《桥》;第三阶段则是《骆驼草》,产物则是带自传色彩的《莫须有先生》;第四阶段则是《人间世》和《明珠》,以《读论语》等一些散文和杂谈为主。

一直觉得废名在初涉文学创作时,小说风格有鲁迅的痕迹,而新诗的启蒙则来自胡适。难能可贵的是,废名从这些新文学大师身上汲取养分,并很快形成了自己的风格。尽管这一风格,注定是一条孤独的窄路,他却沉浸其间,享受着这种寂寞,不妥协地做一个异数。

03

废名生前只出版过一本诗集,是与友人合著的,那便是初版于1944年1月的《水边》。当时,正是抗战末期,开元(即沈启无)将废名诗16首与其自作合为一集付梓,共收诗33首。

《水边》由北平新民印书馆印行,32开本,书装极为简洁,是抗战时期力求节约的风格,本白的封面上只有赭红色的边框,边框内印大红色的“水边”二字,下面则印有废名、开元两位作者的名字。《水边》出版之时,废名早已离开了北平,所以诗集是由朱诞英和沈启无一起编选的。

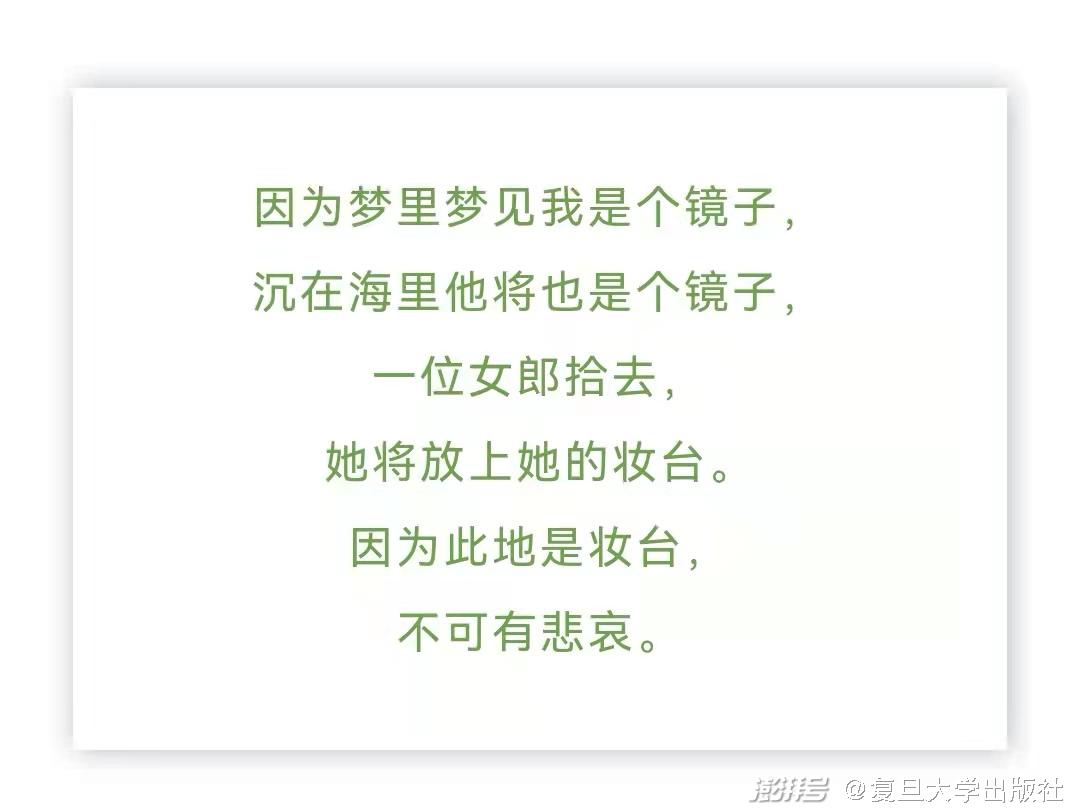

读到废名的第一首诗是《妆台》,是一首以镜子这一意象贯穿前后,读了让人久久难忘的小诗:

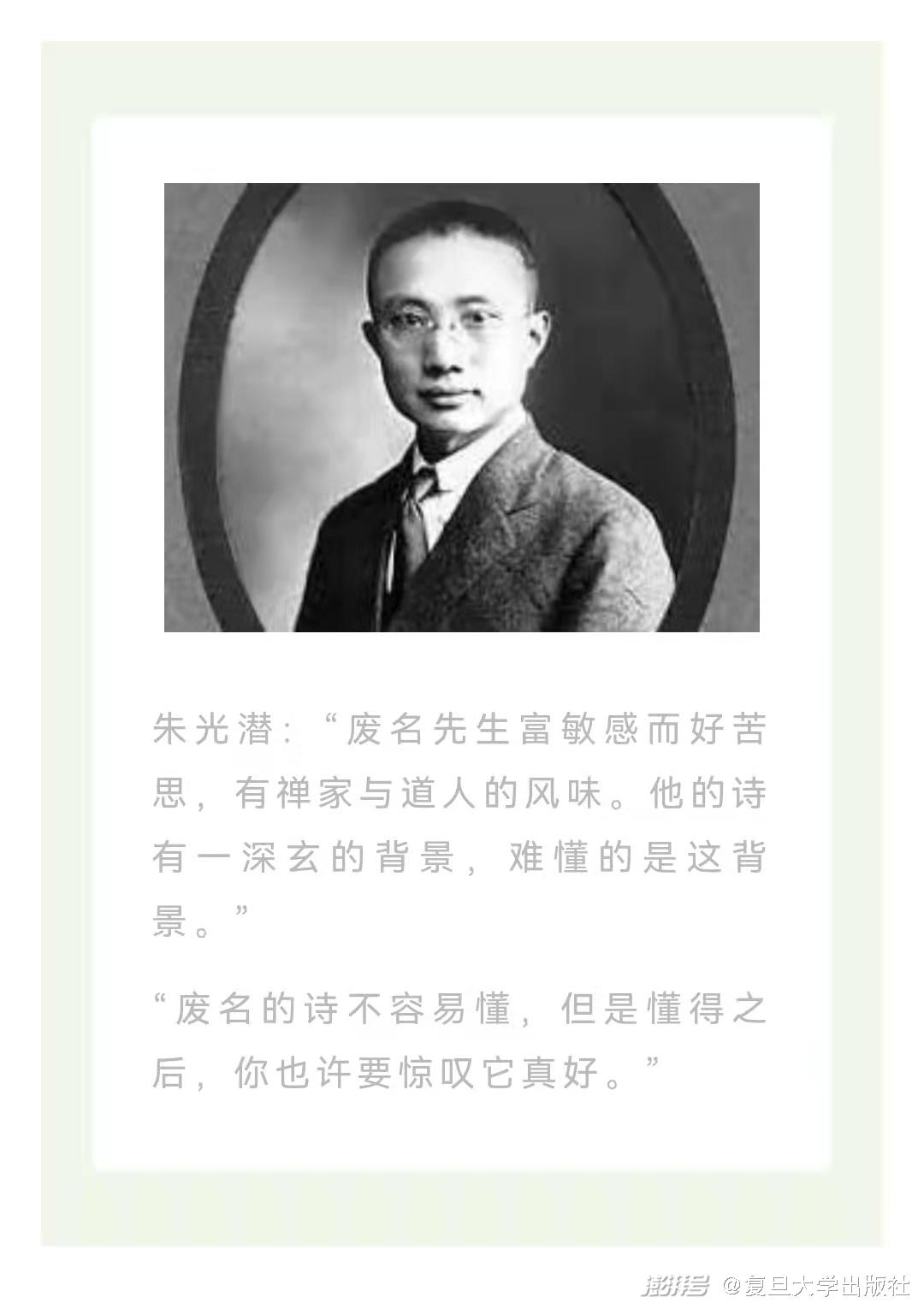

镜子是这首诗重要的意象,诗从梦境开始,诗人便直接地将自己喻为一个镜子,接着是镜子沉入海底,有一种殉道献身的意味,而后面几句,则描写女郎拾起镜子,沉入海底的镜子被小心地放上女子的妆台,仿佛美丽爱情故事的一个侧影。最后两句则是整首诗的诗眼,“因为此地是妆台”一句与起首句的“因为”呼应,同时也点诗题,而“不可有悲哀”一句则用否定语句,反让全诗弥散一种淡淡的哀愁。读者不禁会想,为何会悲哀,是捡拾了镜子的女郎有哀伤之事,抑或化身镜子的我有难言的悲哀呢,还有这哀伤是梦境与现实的落差,毕竟诗开首便言及这是梦境。这首诗极具想象力和空间跳跃感,初读觉得难解,不知诗中想表现什么,但却还是会被诗中独特的美感所吸引,再读之后便会生出无穷的解读可能。这也许就是废名诗的魅力,朱光潜就这样评价他:“废名先生的诗不容易懂,但是懂得之后,你也许要惊叹它真好。”

镜子是这首诗重要的意象,诗从梦境开始,诗人便直接地将自己喻为一个镜子,接着是镜子沉入海底,有一种殉道献身的意味,而后面几句,则描写女郎拾起镜子,沉入海底的镜子被小心地放上女子的妆台,仿佛美丽爱情故事的一个侧影。最后两句则是整首诗的诗眼,“因为此地是妆台”一句与起首句的“因为”呼应,同时也点诗题,而“不可有悲哀”一句则用否定语句,反让全诗弥散一种淡淡的哀愁。读者不禁会想,为何会悲哀,是捡拾了镜子的女郎有哀伤之事,抑或化身镜子的我有难言的悲哀呢,还有这哀伤是梦境与现实的落差,毕竟诗开首便言及这是梦境。这首诗极具想象力和空间跳跃感,初读觉得难解,不知诗中想表现什么,但却还是会被诗中独特的美感所吸引,再读之后便会生出无穷的解读可能。这也许就是废名诗的魅力,朱光潜就这样评价他:“废名先生的诗不容易懂,但是懂得之后,你也许要惊叹它真好。”废名在他的《新诗讲义》中,谈到自己的诗时,首先挑出的就是这首诗,还提到了选这首诗的缘由,“那时是民国二十年,我忽然写了许多诗,送给朋友们看。有一天有一人提议,把大家的诗,一人选一首,拿来出一本集子,问我选哪一首。我不能作答,不能说哪一首最好。换一句话说,最好的总不止一首,不能割爱了。林庚从旁说,他替我选了一首《妆台》。他的话大出我的意外,我心里认为我的最好的诗没有《妆台》。然而我连忙承认他的话。这首诗我写得非常之快,只有一二分钟便写好的”。

林庚是废名的好友,先考入清华大学物理系,后转中文系,毕业后留校任教。林庚的父亲林志钧是著名法学家和哲学巨擘,与沈钧儒同为癸卯科举人,辛亥革命前留学日本,曾任北洋政府司法行政部部长,后为清华研究院导师,也是闽派著名诗人。

林庚因家学渊源,有极深厚的旧体诗词功底,但林庚在清华求学期间却钟情于白话新诗。1933年秋他出版了第一本自由体诗集《夜》,由俞平伯为之作序,1934年以后,他又尝试格律体的新诗,先后出版了《北平情歌》、《冬眠曲及其他》。

林庚结识废名,后来又将朱英诞介绍与废名相识,三人便经常在一起讨论新诗。废名在《新诗讲义》中对林庚和朱英诞的诗歌都有评点,他认为林庚的新诗是很有分量的,“因为他完全与西洋文学不相干,而在新诗里很自然的,同时也是突然的,来一份晚唐的美丽了。而朱英诞也与西洋文学不相干,在新诗当中他等于南宋的词”。

对《妆台》这首诗,废名有他自己的解读,他说:“当时我忽然有一个感觉,我确实是一个镜子,而且不惜于投海,那么投了海镜子是不会淹死的,正好给一女郎拾去。往下便自然吟成了。两个‘因为’,非常之不能做作,来得甚有势力。‘因为此地是妆台,不可有悲哀’,本是我写《桥》时的哲学,女子是不可以哭的,哭便不好看,只有小孩子哭很有趣。所以本意在《妆台》上只注重在一个‘美’字,林庚或未注意及此,他大约觉得这首诗很悲哀了。我自己如今读之,仿佛也只是感得‘此地是妆台,不可有悲哀’之悲哀了。其所以悲哀之故,仿佛女郎不认得这镜子是谁似的。奇怪,在作诗时只注意到照镜子时应该有一个‘美’字。”

从废名对这首诗的阐释来看,他在写这首诗时,不是刻意为之,甚至不觉得多好,因为是情绪所至脱口成章的。诗人并没有刻意营造哀伤的氛围,也没有铺陈爱情故事,而是日常所思所想之自然流露,代表着诗人哲学美学的积淀。但当林庚提出喜爱这首诗,提出诗中吸引他的悲哀之音时,废名忽然对自己的诗有了一种领悟,重新发掘了这首诗更丰富的意蕴。这也许就是文学的生命力,作品在作者创作完成后,会因读它的人而被不断发掘、延伸,生成无穷的可能吧。

04

废名常被称为禅意诗人,朱光潜这样评价他:“废名先生富敏感而好苦思,有禅家与道人的风味。他的诗有一深玄的背景,难懂的是这背景。”朱先生所说的“深玄的背景”正是废名在诗歌中,创造性地将佛理、禅趣与人生哲学融为一体,这一特征在他的小说、散文中也都有体现,但诗歌则成为他表达的最佳载体。

这与他的成长和人生经历是分不开的。废名的家乡,湖北黄梅县本就是禅宗繁盛之地,自唐代以来,黄梅就是禅宗圣地,有“四祖正觉禅寺”和“五祖禅寺”两大禅宗祖庭。禅宗六位祖师中,四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能都曾在该县修行并传承衣钵,黄梅堪称禅宗发源地。可以想见,废名青少年时代便已接触到禅宗佛理。废名的母亲岳氏,也一直笃信佛教,之后更是皈依佛门,法号还春。废名在北京西山隐居时就曾阅读佛学典籍,显露出对禅理的兴趣,之后华北局势日益紧张,抗日战争和救亡图存令废名感到越来越无法沉浸于纯然的文学创作之中,而这时佛学禅宗成为他精神世界的寄托,成为乱世中智慧者的修行。他在卢沟桥事变之前,便把妻女由北京送回老家,自己也搬到喇嘛庙里居住。在抗战中,他坚持完成了佛教研究著作《阿赖耶识论》。

废名的文学观与禅宗思想是契合的。收录在《水边》的16首诗及废名传世并不多的共30多首诗中,禅意的诗作占据了相当大的比例。令我印象深刻的有收录于《水边》诗集里的《十二月十九日夜》:深夜一只灯,/若高山流水,/有身外之海。/星之空是鸟林,/是花、是鱼,/是天上的梦,/海是夜的镜子。/思想是一个美人,/是家,/是日,/是月,/是灯,/是炉火,/炉火是墙上的树影。/是冬日的声音。

这首诗应是废名当时流传较广的代表作,他在北京大学的学生汤一介在半个多世纪后回忆起老师时,仍记得当年初读这首诗的触动,“我记得,在1947年我读这首诗,我就喜欢了它。为什么?说不清,是韵律,是哲理,是空灵,是实感,也许都是,也许都不是,总之说不清。可是这首诗也许是我至今唯一依稀记忆的一首现代诗”。

整首诗似乎是一连串跳跃的意象,这些意象是废名在诗中极爱使用的,只是在一首不长的诗中,要融汇如此多的意象,而且要流畅自然,又有诗意,并不容易。诗的起首句以“深夜一只灯”,开始就营造了一种参禅的氛围,“身外之海”一句则打破了物理的界限,之后便是诗人思绪想象的无尽延展,肉身虽仍在深夜的斗室,而精神已遨游星空大海。接着诗人用几个绝美的比喻,星空如天之梦境,海如镜倒映夜空,思想如美人,串起一系列意象。而最后又以灯、炉火、墙上的树影将视野重新拉回现实世界,回到又一个冬夜。读着诗,能感受到语言随着思想在自由地跳跃,情景合一,无拘无束,信手拈来。

卞之琳曾品评废名的诗:“自有些吉光片羽,思路难辨,层次欠明。”事实上,他的诗看似没有逻辑,只是随着思绪蜻蜓点水地跃动,但是却恰恰体现了一种禅的逻辑。它以心为起点,又以心为归宿。

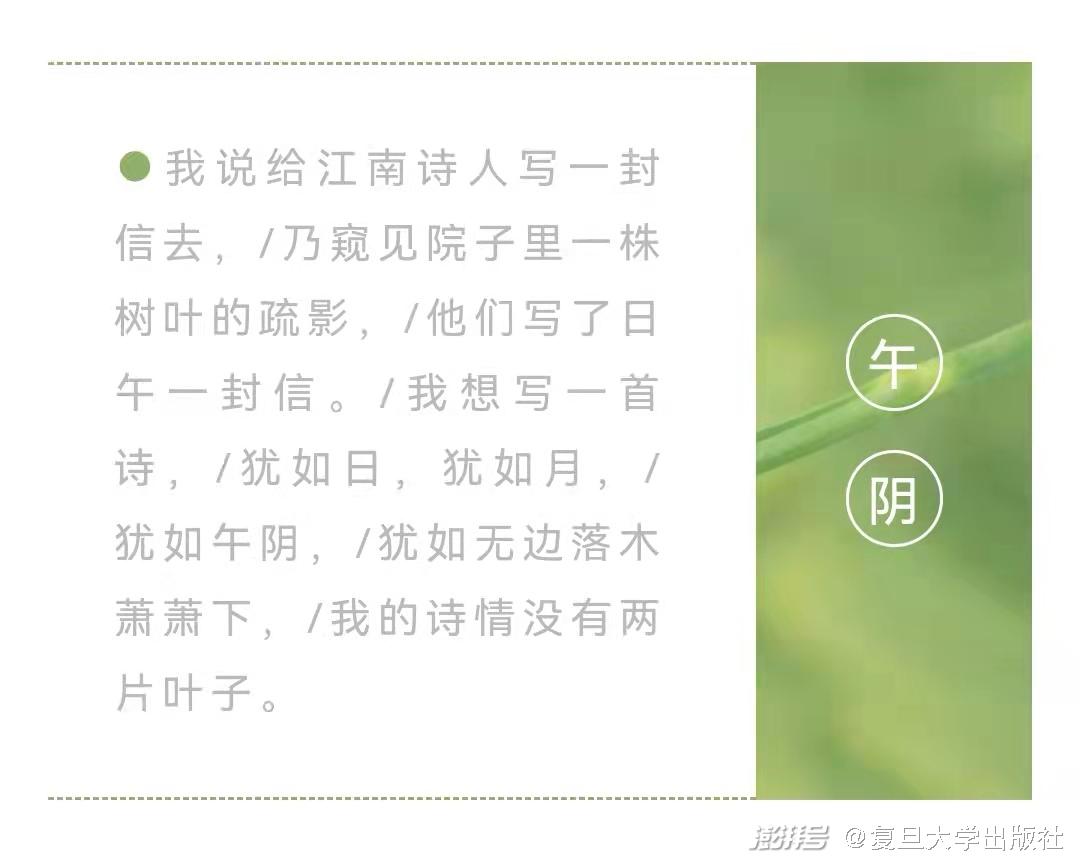

卞之琳果然是废名在诗歌上的知音,评点相当精妙,是真正能理解废名诗意之人。废名有一首《寄之琳》,写得也非常有韵味:

卞之琳1929年进入北京大学英文系,1933年毕业。而废名自30年代开始便在北京大学首开新诗课,卞之琳是否听过废名的课,不得而知,但两人对彼此的诗都是欣赏的。1937年卞之琳从青岛回北京,就曾借住在废名的家里。废名《谈新诗》中,选了卞之琳的诗11首,为所评点诗人之最,可见他对卞诗的喜爱。

卞之琳1929年进入北京大学英文系,1933年毕业。而废名自30年代开始便在北京大学首开新诗课,卞之琳是否听过废名的课,不得而知,但两人对彼此的诗都是欣赏的。1937年卞之琳从青岛回北京,就曾借住在废名的家里。废名《谈新诗》中,选了卞之琳的诗11首,为所评点诗人之最,可见他对卞诗的喜爱。卞之琳当时所作的现代诗,也常被认为晦涩难懂。他与废名都是白话新诗由萌芽向成熟转折的重要代表人物,只是诗歌创作的基调和路数完全不同。卞之琳作诗是出了名的苦心经营、精雕细琢,而废名作诗则是涉笔即成,自然天成。卞之琳倾心于形而上的哲学思辨,废名则纯然是禅意的机锋。卞之琳等其他现代派诗人的诗大多源于西方哲学、诗学启发,而废名的诗意则是植根于中国传统思想体系之中的。尽管如此,两位诗人在新诗创作上,锐意求新,不从流俗的艺术境界则是相通的。

05

废名的小说《桥》中有一句话,让我印象深刻,小林赞赏细竹说:“厌世者做的文章总美丽。”废名的小说往往没有什么情节故事,每个人物似乎也都是作者某一自我的投射,都是作者的分身。所以小说中人物常透露的喜爱莎士比亚、钟情李义山诗、参禅悟道的情节,都可以视为作者由人物之口表露自己的哲学观。朱光潜说废名的小说:“也许正因为作者内心悲观,需要这种美丽来掩饰,或者说,来表现……而他在这些作品里所见到的恰是‘愁苦之音以华贵出之’。”在我看来,废名诗作的内核诚然是寂寞的,却以美丽精巧的诗境来呈现。

废名喜爱六朝文学和李商隐、温庭筠的诗,在新诗创作上自然也受到温、李的影响。温、李的诗,在绮丽幻美的意境下,潜藏着的则是诗人在乱世中无奈沉浮的悲凉之音,现实越是愁苦,笔触越是华美。废名的语言并没有如温、李那样的香艳瑰丽,而是一种澄澈静美,以这一静美的世界来对抗现实的残酷。如,《掐花》一诗中的最后一句,“此水不见尸首,/一天好月照彻一溪哀意”,如此唯美静谧,却又如斯悲凉;又如《街头》一诗中,诗人给街道上的日常景物,邮筒、汽车、号码牌,皆披上一层寂寞之雾,只因由寂寞之眼观之,万物皆是寂寞。香港文学史家司马长风则称废名之诗“洋溢着凄清夺魂之美”。

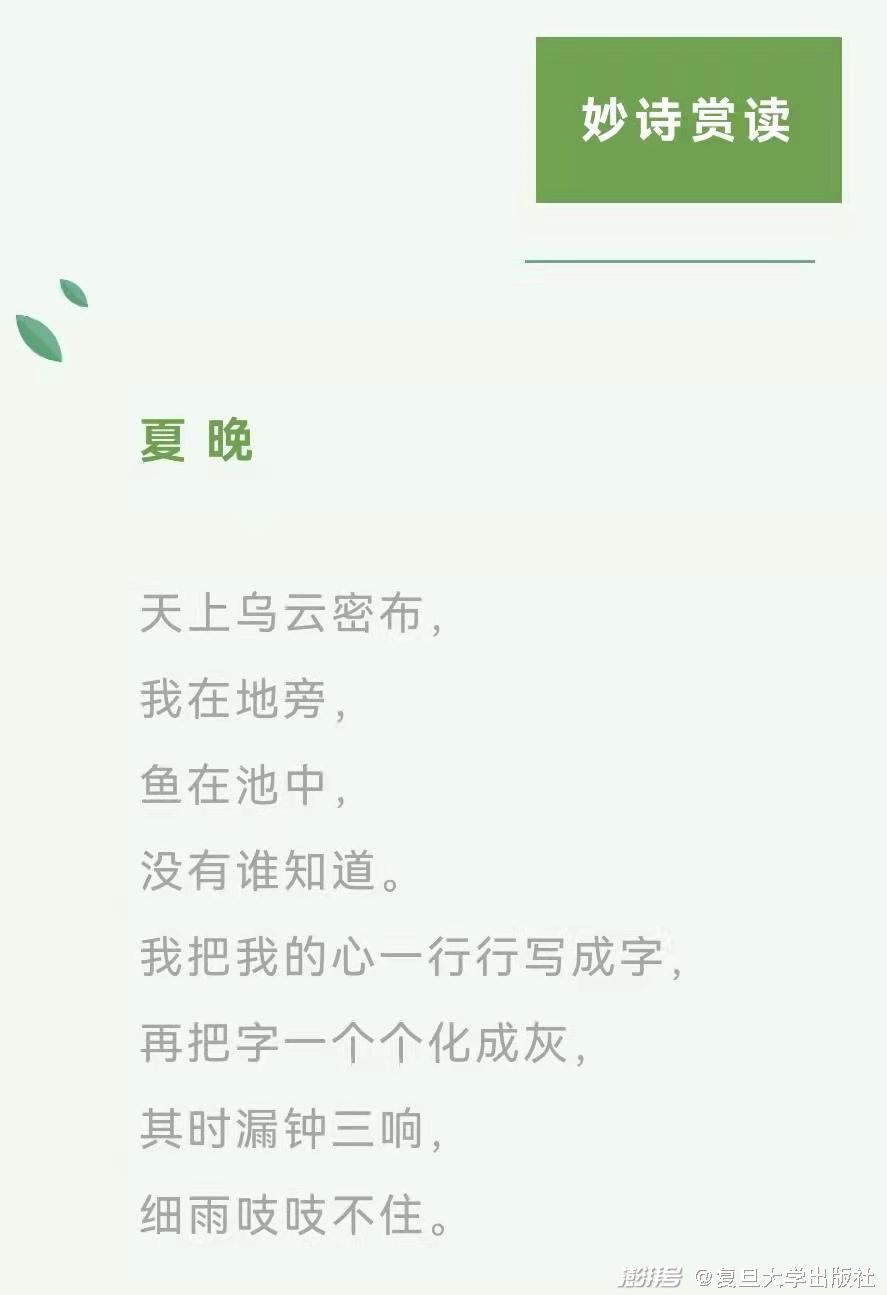

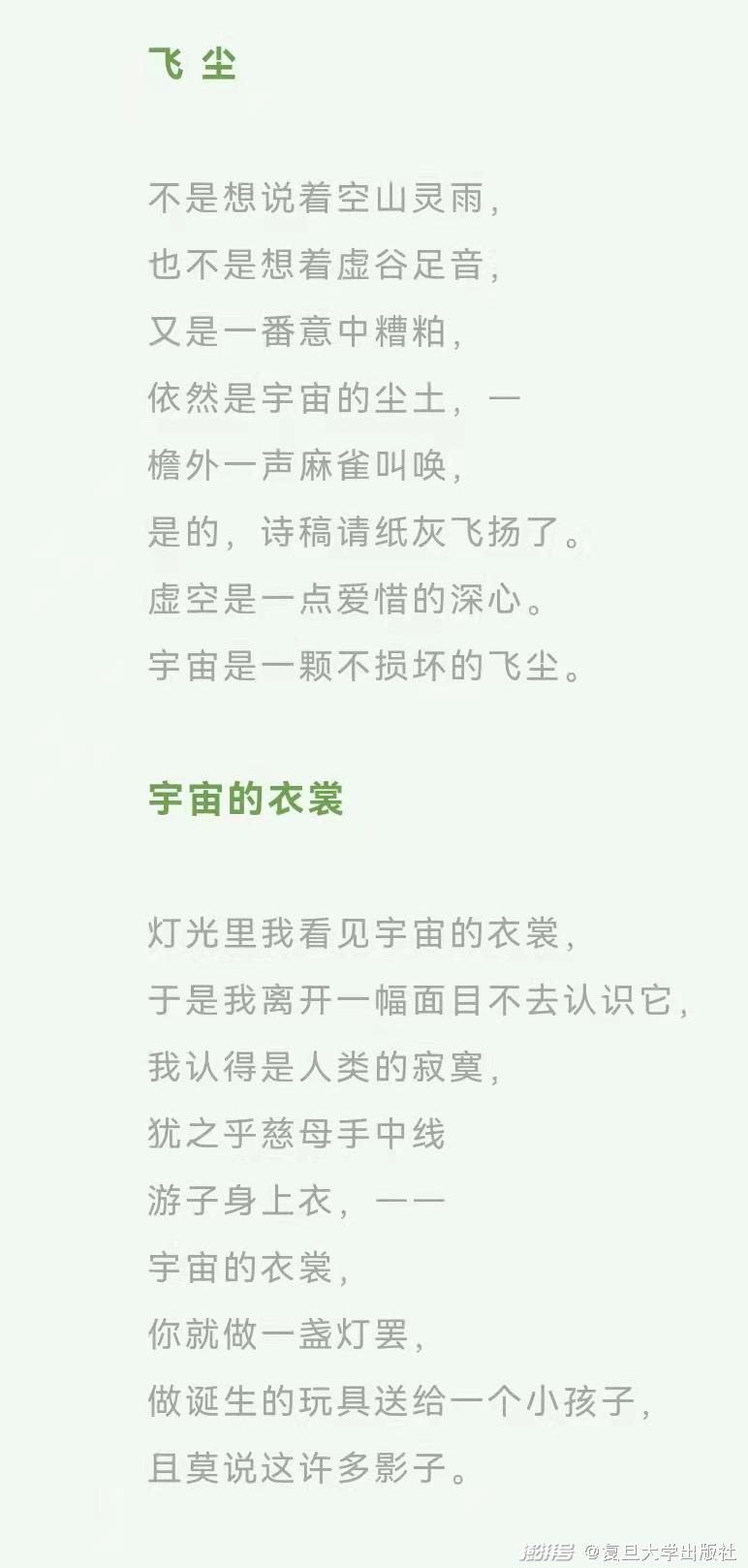

除了美与哀伤的风致,废名善于在诗中表现瞬间的情绪,在他的诗中常能捕捉到一种灵光的闪现。如他在《飞尘》中写道:“虚空是一点爱惜的深心。/宇宙是一颗不损坏的飞尘。”诗人眼中,无情是因为用情至深,宏大与微小只是相对,所谓永恒只是此时。《夏晚》一首中,诗人写道:“我把我的心一行行写成字,/再把字一个个化成灰,/其时漏钟三响,/细雨吱吱不住。”用漏钟三响,忽然之间有了时光凝住之感。

06

除了诗歌创作,废名还是一位卓有建树的新诗理论家,他初在北京大学执教,讲授“现代文艺”课,便给学生开讲新诗。他于1934年发表《新诗问答》一文,从那时开始便探索和思考中国新诗的真谛和出路问题。

30年代中期正是白话新诗理论争鸣的高峰期,关于新诗与旧体诗的区别、新诗的格律化、新诗的现代性、新诗西化、新诗的现实性与艺术性之争等诸多问题,在众多文学杂志和诗刊上引发广泛激烈的讨论甚至论战。胡适、闻一多、李健吾、卞之琳、朱光潜等多位文学巨匠都参与其中,可谓民国新诗的盛景。只是随着抗日战争的全面爆发,各所大学纷纷搬迁西南大后方,多数诗刊也都难以支撑,被迫停刊。于是关于新诗的理论探讨自然无疾而终。

废名的《谈新诗》出版于1944年,由他的学生黄雨根据废名讲课时的讲义编成,于1944年11月由北平新民印书馆出版。《谈新诗》最初只有12章,由于其时北平正处于沦陷之中,此后沦陷区文学也长时间不被注意,知者甚少。1946年北京大学复校后,废名由家乡黄梅返回北京大学任教,又续写了4章,生前亦未公开发表。直至1984年,人民文学出版社将前后两部分收集在一起,连同废名1934年发表的《新诗问答》一文,再度以《谈新诗》为名出版,废名的新诗观念才为人所知。《谈新诗》是民国诗坛为数不多的白话诗理论著述,且从中我们可以观察到废名作为诗人,对其他同时代诗人的点评,它的学术和史料价值不言而喻。

废名在这册《谈新诗》里重点谈了17位诗人的作品,其中包括胡适、沈尹默、刘半农、鲁迅、康白情、冯雪峰、潘漠华、应修人、汪静之、冰心、郭沫若、卞之琳、林庚、朱英诞、冯至等,而在第13章谈卞之琳的《十年诗草》中,废名还谈了自己编选一册《新诗选》的想法:“中国的新文学算是很有成绩了,因为新诗有成绩。五代的词人编有《花间集》,南宋的词人编有《绝妙好词》,成为文学史上有意义的两部书。我们现代的新诗也可以由我们编一本新诗选了,它可以在文学史上成为一件有意义的工作。是的,我们新诗简直可以与唐人的诗比,也可以有初唐盛唐晚唐的杰作,也可以有五代词、北宋词、南宋词的杰作,或者更不如说可以与整个的旧诗比,新诗也有古风有近体,这不能不说是一件盛事。我劝大家不要菲薄今人,中国的新诗成绩很好了。”

废名新诗观念的要点,是在对比和区分新旧诗的基础上,辨明和重新确立新诗的本体:“如果要做新诗,一定要这个诗是诗的内容,而写这个诗的文字要用散文的文字。已往的诗文学,无论旧诗也好,词也好,乃是散文的内容,而其所用的文字是诗的文字。”

废名的这一观点,并不好理解,何为诗的内容,何为散文的语言,每个写诗的人似都会有不同的见解。要理解废名诗观,离不开当时民国诗坛两大新诗的主要流派。一派是以胡适为代表的强调新诗的白话性,即从语言形式上区别于旧体诗;另一派则是以新月派为代表的新诗格律派,认为新诗采用白话的同时不能失却音律性。然而,废名对这两类新诗观念都不能完全认同,所以他说“朝着诗坛一望,左顾不是,右顾也不是”,他认为胡适倡导的白话诗运动虽然确立起“修辞立其诚”的方向,却由于把白话诗的认识重心更多放在“白话”上,忽视了“诗”的味道,而“新月派”的格律诗路线则背离了新文学与新诗借以发生的历史动机,有可能在外在形式的讲求中重新回到旧诗只有“诗的文字”而无“诗的内容”的老路。

惜废名生前并不出名,乃或让人淡忘,直至死后,其文学造诣,才慢慢放出异彩。这对文坛来说,不能不说是件遗憾的事。

早在1936年,李健吾便预言废名的作品具有“像海岛一样永久孤绝的命运”,不过他又说:“无论如何,一般人视为隐晦的,有时正相反,却是少数人的星光。”

的确,废名的声音在当时的民国文坛和革命文学的滚滚洪流中,注定微弱而不合时宜,但他具有的独立精神和自由人格,却一如寒夜中的星光,微亮而恒久地闪烁着,温暖着一个又一个时代里寂寞而独特的灵魂。

废名,(1901—1967),原名冯文炳。中国现代著名作家、诗人。生于湖北黄梅,家境殷实,自幼多病,童年受传统私塾教育,13岁入学黄梅八角亭初级师范学校。

废名,(1901—1967),原名冯文炳。中国现代著名作家、诗人。生于湖北黄梅,家境殷实,自幼多病,童年受传统私塾教育,13岁入学黄梅八角亭初级师范学校。1917年考入国立湖北第一师范学校,接触新文学,对新诗着迷,立志“把毕生的精力放在文学事业上面”。毕业后留在武昌一所小学任教。

1922年,考入北京大学预科英文班,开始发表诗和小说。在北大读书期间,广泛接触新文学人物和团体,参加“浅草社”,向《语丝》投稿。

1927年,张作霖下令解散北大,改组京师大学堂,废名愤而退学,卜居西山,后任教成达中学。

1929年,废名于重新改组的北平大学北大学院英国文学系毕业,受聘于北大中文系任讲师。次年和冯至等创办《骆驼草》文学周刊并主持编务,该刊物共出刊26期。此后教书,写作,研究学问,抗日战争期间回黄梅县小学任教,写就《阿赖耶识论》。

1946年由俞平伯推荐受聘北大国文系副教授。

1949年任北大国文系教授。

1952年调往长春东北人民大学(后更名为吉林大学)中文系任教授。

1956年任中文系主任,先后被选为吉林省文联副主席,吉林第四届人民代表大会代表,吉林省政协常委。

1967年10月7日,因癌症病逝于长春。废名曾为语丝社成员,在文学史上被视为“京派文学”的鼻祖。

1925年出版的《竹林的故事》是他的第一本小说集,其后,相继创作有长篇小说《莫须有先生传》(1932)、《桥》(1926—1937)、《莫须有先生坐飞机以后》(1947)(后两部都未完成),以及短篇小说、散文、诗歌若干,且后三者皆有极高的造诣。

废名的小说以“散文化”闻名,将六朝文、唐诗、宋词以及现代派等观念熔于一炉,并加以实践,文辞简约幽深,兼具平淡朴讷和生辣奇僻之美。

本文来源:《绝版诗话三集》

白话诗的出现,是现代文学的一件大事,人的内觉终于从笼子里飞出,不再受士大夫的调子限制,词语保持了活力。因为不同于古人之作,意象与格式都是别样的。这一新形式虽由胡适倡导,但实则是一代人共同努力的结果。以现代人的语言,表达现代人的思想,读起来不隔,有时甚至倍感亲切,这是它的生命力之所在。

——孙郁

《绝版诗话》一、二集收读。其中之诗在我十五六岁就读到。它表达了追求美和自由的生命。

——钟叔河

《绝版诗话》中的诗值一读,原版亦稀见,评文也好。我的藏书,在白话新诗集上,有国内稀见初版本,我没有先生多,这决不是客气,是真话。衷心祝贺《绝版诗话》三集闻世。它对每一位对文学有兴趣的读者,都有很大的吸引力。

——姜德明

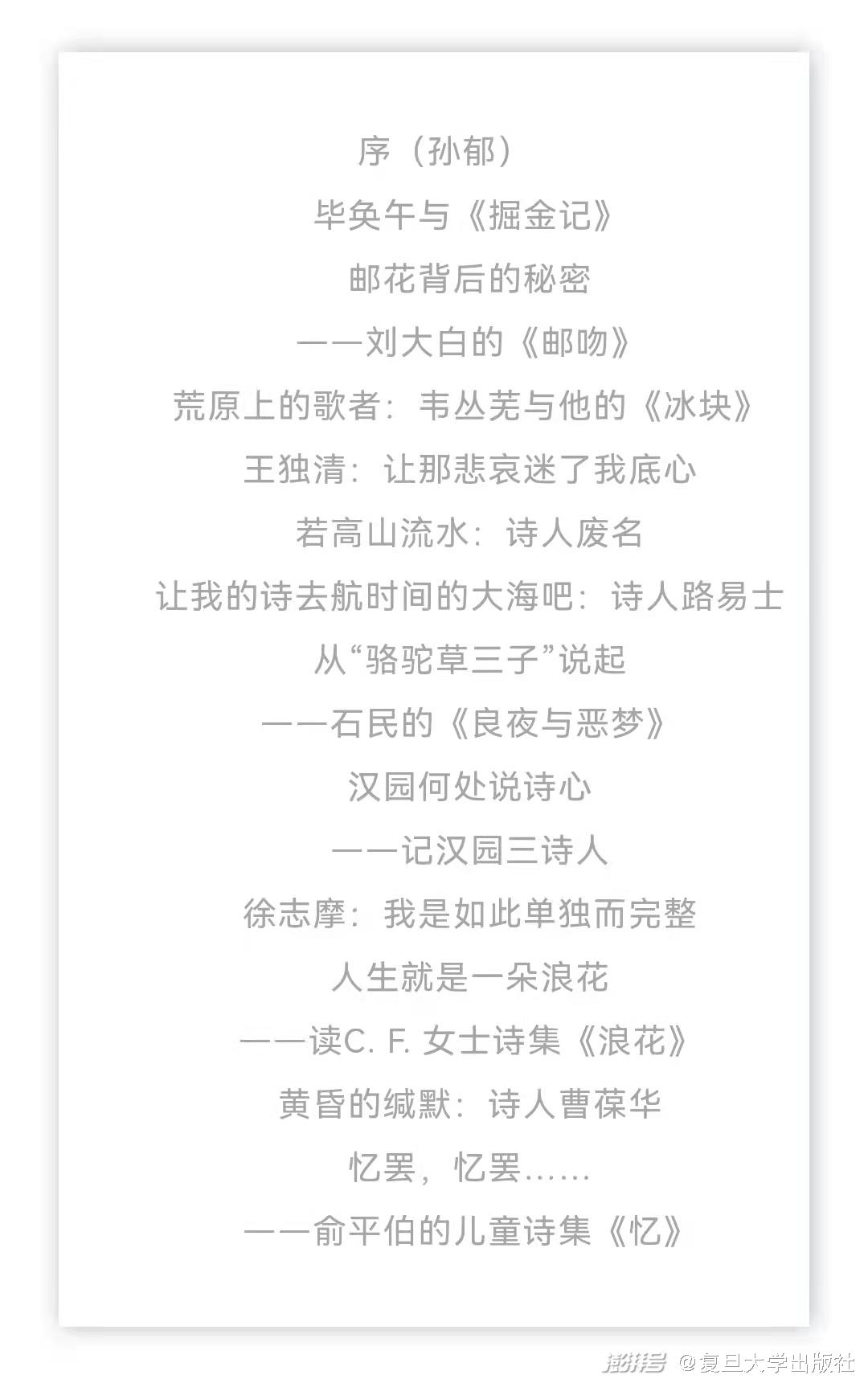

目 次

《绝版诗话三集》序言

文 / 孙郁

白话诗的出现,是现代文学的一件大事,人的内觉终于从笼子里飞出,不再受士大夫的调子限制,词语保持了活力。因为不同于古人之作,意象与格式都是别样的。这一新形式虽由胡适倡导,但实则是一代人共同努力的结果。以现代人的语言,表达现代人的思想,读起来不隔,有时甚至倍感亲切,这是它的生命力之所在。

一般人读白话诗,希望在陌生的感觉里有一点惊喜,精神有着历险的快意。如果遇见旧岁珍奇的版本,就得了另一层隐含,由读诗而去读人,收获的就不仅仅是审美的花絮,而多了诗与史的互渗,话题也丰富起来。张建智先生是个有心人,他的这本《绝版诗话三集》,从旧的版本说开来,就由诗而人而史,在冷僻的路上觅出诸多遗迹,给我们以阅读的欢欣。作者游于那些很少被注意的文本间,旧岁的尘纱渐渐剥落,文学史被遗漏的人与事,就由远而近,一点点飘来了。

诗人的世界有世俗所没有的灵光,许多有情怀的人,在日常的凡俗里,发现神秘的存在,体验出对于存在的异样的理解。因为在日常逻辑之外,诗人瞭望到的是看不见的存在,自己往往却在苦海中。所以,我们看那些美丽的词语背后的作者的人生,感到空灵与实有的反差,其间的所指,总有非同寻常之处。诗内诗外,那些纠缠人生难题的地方,也是读者喜欢留意的。

民国间有多少诗人,我们不太知道。一些人不幸淹没,文字也散落暗处,时间久了,遂不被人道及。而张建智谈毕奂午、刘大白、韦丛芜、石民等,文学史写得不多,有的甚至未被注意。这些人的最初诗集,背后都折射着时光深处的光点,从介绍中能领略到往日的余痕,知道民国时代知识人的样子。像毕奂午先生,本是很有潜力的诗人,后来却从文坛隐去,其苦楚经历,也像一首凄婉的诗。再比如曹葆华先生,过去仅以为是翻译家,未料也是诗人,且与陈敬容有过难忘的友情。他们的经历对于今天的青年人,也不无警示的意义,看那些苍凉的文字,是深感苦岁寻路的曲折的。

诗人中,能像兰波、里尔克式的人物毕竟太少。文本被后人深记的也毕竟不多。那些普通人的作品,并非没有价值,倘细心看诗人与时代的关系,漂泊于尘世的光和影,对于认识人性与时代,也不无意义。韦丛芜现在已没有多少人知晓了,但回望他在未名社期间的翻译与写作,也轰动过文坛,只是后来滑落到暗地,才华便凋落了。废名的新诗也是好的,涩与怪,灵与思,跳动着一种曲线,婉转里有六朝式的清俊。张建智先生写这些远去的诗人之影,有发现,善理解,也带深思,文字是秋水般的明澈。民国诗人不求闻达的时候,文字都很可爱,在瞭望那些人物时,我们便会知道时风里遗失了什么,内倾的文人何其脆弱。他们花一般凋落后,惟有风还记着些许味道。而诗话家,便成了那不凡的捕风者,在搜寻与体悟中,有意外的收获也是一定的。

这一本书在诗人的形影里,也写出了域外文化投射到中土时的变异。比如关于徐志摩与汉园三诗人,背后都有多致的背景,C.F.女士的翻译,如花雨般落在枯寂的土地。那篇介绍路易士的文字,就有沧桑之色的印染,不仅有审美的力度,还借着张爱玲和马悦然的目光,照出现代诗的幽微。读到战乱里的心灵的游弋,人如何克服内心苦楚,以飘逸的词语寄托爱意,便感到独思者的价值,那些没有沉沦的精神,才留下了岁月之声。今人要听懂它,也并不容易。

许多诗人往矣,而文字还留着温度,那些已经绝版的书,久久睡在安宁的地方,仿佛期待着知音来,倘真的有人为之传播,那也是幸运的吧。诗魂是可以穿越时光,因了阅读而再生的。凝视那些锈色的书本,会隐隐感到未曾经历的路径,吸引我们去叩那深锁的门。张建智先生就是这样的叩门者,他让读者领略到了未曾见的风景。

诗话是一种有趣的文体,史料的钩沉之余,亦带回味之趣,或闲言闲语,或思想探究,于不经意间,有幽情散出,读之益智而又怡情。过去的一些海派与京派文人,喜欢写此类文字,形成很可观的传统。这类文章的好处,是像学者的散步,不必故作高深,本于心性,源于史料,从斑驳的旧影里觅出新曲,是有精神品位的。图书馆见到的诗歌论著和诗评集已经不少,多端着架子,可深读的有限。但诗话写作,则以神遇而得深趣,乃自由的游弋,对于读者来说,更为亲切。然而那些时髦的学者与教授们,多数是写不出类似的文字的。

多年前有过湖州之行,有幸结识了张建智先生。知道他研究民国史,喜谈掌故,趣味带有雅音,是文质彬彬的儒者。读过他一些钩沉史料的文字,觉得内心自有定力,文字是安静的。这大概与湖州的历史有关,那里自古出了不少文人,宋元以来的遗墨,至今依然可以看到一二。湖州的文脉,令人羡慕,明代以来的一些旧迹,对于今天的读书人还是大有影响的。这一本书,让读者也走近了作者,仿佛听到他的谈天,慢条斯理中,余音袅袅。也如站在一幅旧画前,满眼的旧岁片影。大凡衔接了前人文脉者,都不太会迎合时风。凡此中人,都可一叙,或成为朋友。忽想起湖州人赵孟頫所作文字,有从容飘逸之美。倪瓒说他“高情散朗,殆似晋宋间人”,不无道理。古今的文心与诗心,并非隔阂的,每有遇合,都可以记之,藏之。

序言写毕,发建智先生阅,得知这部诗话另一作者是其女儿张欣,一位曾在美国研究复杂性科学与经济物理的工学博士,且已是父女合作的第二部作品,真是难得,当有另一番风景,让读者品之。

2021年9月28日于北京

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司