- +1

地图史点滴

原创 中国测绘学会 中国测绘学会

本文内容摘自《中国测绘》2022年第2期

地图起源很早,有着悠久的历史,古往今来一直是人类社会活动的重要工具,即便人类已进入信息社会,地图仍然随着现代化的脚步越来越受人们青睐。地图的应用面很广,几乎人人都需要、处处都需要、事事都需要,无论男女老少,不管仕农工商,公出旅行、探亲访友、经商就学、驾车骑行……都离不开地图。

地图产生的历史源远流长。据说在文字出现之前就有原始地图。但是在古代,地图不是大众用品,而主要是供首领决策和军师们解决某些问题而使用的,这在中国具有明显的体现——那时的地图和其他“贡品”一样,专供统治者使用。历史上就有荆轲刺秦王时先以进献地图为由靠近秦王,成语“图穷匕现”就出自于此;中国古代四大名著之一《三国演义》第六十回有一段关于地图的桥段——张松献地图,他把图献给了刘备,继而帮助刘备顺利占领西川。

一、

中国古代的地图

我国是一个文明古国,也是世界上最早绘制地图的国家之一。据古籍记载,早在远古的黄帝时代就已开始使用地图。黄帝是否使用过地图,现在已无实物可证,但从当时的社会发展水平以及生产能力来看,制作原始地图完全是可能的。

关于地图,还有这样一个传说:夏禹铸造过九个鼎,鼎上各有不同地区的山川、草木和禽兽图。九个鼎一直传到秦代才被毁掉。这说明,我国在很早的时候就绘制了表示山川等内容的地图是完全可信的。

到了春秋战国(公元前770~221年)时期,出于军事、政治、官吏丧葬的需要,以及社会经济的发展,地图的品种增多、内容详尽、精度提高。《周礼》对这时的地图已经有所记载。

战国时期,《管子》还专门写有《地图篇》,对地图在战争中的作用进行了精辟地论述:“凡兵主者必先审知地图。……然后可以行军袭邑,举错知先后,不失地利,此地图之常也。”意思是凡统帅军队的人,在打仗之前,必须认真阅读地图,方能制订出切实可行的作战方案,以便行军作战中不失地利。由此表明,当时地图已成为军事行动中重要的、不可忽视的工具。

1978年在河北省平山县出土的战国时期中山国墓葬《兆域图》,证实了史书记载的历史事实。这幅镌刻在铜版上的《兆域图》,长94厘米、宽48厘米、厚约1厘米。图上按比例绘制,标明了宫垣及坟墓所在地的地点,建筑物各部分的名称、大小、位置等,绘制时间在公元前310年左右,这是一幅世界上现存最早的墓域平面图。

汉代对地图的应用更加重视。汉丞相萧何很注意收集秦王朝的图籍,珍藏于“石渠阁”。“石渠阁”相当于现代的地图库,堪称中国的第一个图库。这些地图对刘邦了解掌握各地情况,建立中央集权的封建国家起到了重要的作用。

1973年冬至1974年春,湖南长沙东郊马王堆,3号汉墓出土了三幅彩色地图——马王堆帛地图(Mawang-Dui map of the Han dynasty),即绘在古帛上的地形图、驻军图和城邑地图。与这些图一起出土的一件随葬木牍(古代写字用的木简)有这样的字样——“十二年二月乙己朔戊辰”。

据此记载推断,这些地图作为随葬品可能是在汉武帝初十二年(公元前168年),而这些地图很可能是这以前制作的,它表现了我国2100多年前地图科学的蓬勃发展和地图测绘技术的水平。马王堆汉墓出土的地图,不仅给中国地图学史增添了崭新的一页,还为我国地图发展史的研究提供了最精彩的实物资料。

到了“盛唐”时期,地图制作就更为发达,且规定各州郡每3年(建中元年,即公元780年后改为每5年)造图一次送呈中央政府,然后由中央政府根据地方造送的地图编制成全国地图。

贞观十年(公元636年),将全国分为十道,即关内道、河南道、河东道、河北道、山南道、陇古道、淮南道、剑南道、岭南道、江南道。这时的“道”就相当现在的“省”。因此,当时的全国地图也叫“十道图”。史籍记载的有长安4年(公元704年)的十道图、开元3年(公元715年)的十道图和元和8年(公元813年)李世甫的元和十道图。这些十道图上,大都表示有山川、行政区域界线、州县总数等内容,完全为适应政治上需要而绘制的,以便为中央实施各种政令做依据。

说起唐代的地图,就不得不说说贾耽。贾耽(公元730~805年),字敦诗,河北沧州人,曾任宰相。他一生嗜好读书,对于地理知识更为熟悉。每当他见到域外的使者和出使外域的人,都虚心地向他们探查各种风俗、询问其山川土地的情况,一直坚持了30年的学习调查。他最重要的著作是《古今郡国县道四夷述》40卷和他于公元783年奉唐德宗之命着手绘制、并于公元801年完成的全国大地图——《海内华夷图》。

《海内华夷图》是我国历史上著名的地图,图的画法师承裴秀的“制图六体”,图宽3丈(10米)、长33尺(11米),比例尺约为1∶180万。图中以黑色书写古时地名,以红色书写当时地名,使“今古殊文,执习简易”,这是地图史上的一项创新,为后世的历史沿革地图所沿用。贾耽的《海内华夷图》虽已失传,但它的确是唐宋时期影响较大的一幅全国性地图。

到了宋朝(公元960~1279年),王朝建立起中央集权的统治后,军权、财权等都全面地集中到中央。但凡军事调遣,财政税赋的征收调拨等都需要地图。加之宋代的疆域较唐代小,对于失地常有收复之心,所以,朝廷上下对地图特别重视。宋代的地图不仅史籍记载了很多,实物也不少,如税安社的《地理指掌图》、程大昌的《禹贡山川地理图》等等。尤其值得提及的是具有宋代特色的“石刻地图”。在传世下来的石刻地图中,以保存在西安碑林中的《禹迹图》和《华夷图》最为杰出。《禹迹图》与《华夷图》刻在同一块石碑的正反两面,都是绍兴七年(公元1137年)的石作。

《禹迹图》为一幅全国性地图,比例尺约为1∶150万,图上各要素的位置、形状都比较准确。尤其是黄河的流向表示得很准确。图中的内容也很丰富,图上有380个行政区名,标注名称的河流近80条、山脉70多座,湖泊5个。正因如此,国外著名中国科技史专家李约瑟博士发出了惊叹:无论是谁,把这幅地图拿来和同时代的欧洲宗教寰宇图比较一下,都会为当时中国在地图学方面的水平大大超过西方而感到惊讶!

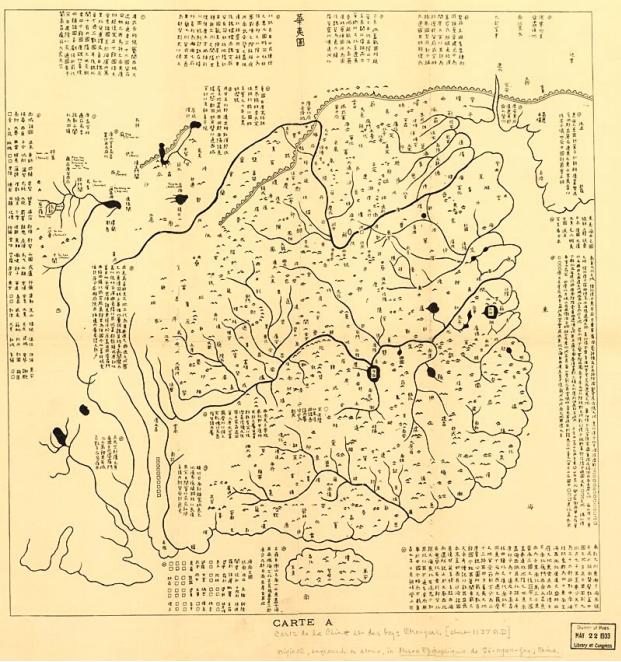

《华夷图》(约1066-1115年)线描稿

到了明代,由于航海的需要,海图的制作也得到了长足的发展。具有代表意义的是《郑和航海图》,不但范围大、地名多,而且相当详细地注出了航道和针路(古代用罗盘针指示方向的航行路线)。

《郑和航海图》虽不是最早的,但它确实是最系统的、最完备的海图,它在海图发展史上占有极其重要的地位,只是可惜当时所使用的海图及详细的记录已经被毁。现在看到的《郑和航海图》是17世纪20年代的明代茅元仪编纂的《武备志》中的附图。

明朝中期,西方文化不断地传入中国,传统的地图学一方面继续发展,一方面又渗入了西方新的科技思想,形成中、西方同时并存的态势。在引进西方先进的科学技术方面,利玛窦起到了突出的作用。

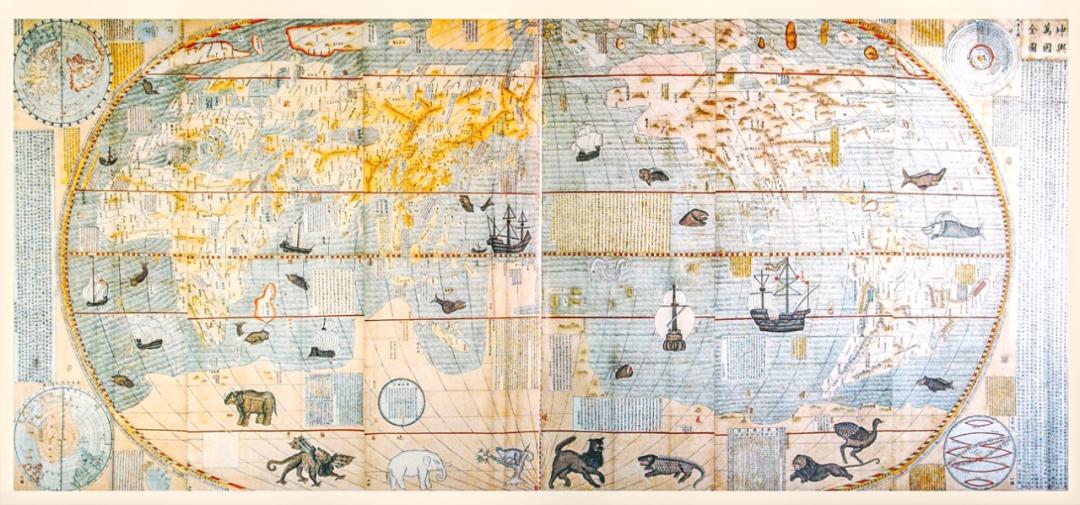

利玛窦(公元1552~1610年),意大利人,是第一个把西方的地图测绘技术和近代地图传到中国的西方人。万历十一年(公元1583年),利玛窦为了引起中国人的注意,在肇庆新盖的“仙花寺”内第一次把《万国全图》挂了出来。他给前来观看的人讲解,一边说、一边指点着地图,听讲的人都觉得非常新奇,想不到世界这么大。这幅图打开了人们的眼界,使中国人第一次看到了整个世界的缩影。

利玛窦:坤舆万国全图,南京博物院藏

《万国全图》上标有经纬度,绘成东、西两半球,陆地、海洋、南北极、赤道都划得比较清楚。文字说明标在地图边缘,对各地自然环境、物产、社会风貌都有介绍。肇庆知府王泮看到这幅地图后,要求刻印,利玛窦表示同意。刻印前,他把《万国全图》放大了,重绘纬度,图名也改为《山海舆地图》,图上增加了适合中国人看的注释。这就是用中文刻印的第一张世界地图。后来,这张地图不断被翻印或摹绘,从万历十二年(公元1584年)至万历三十六年(公元1608年)的25年间,竟刻印、摹绘了12次,流传很广。

18世纪初,康熙皇帝组织了中国科技人员和西方传教士中精通地图测绘的人员共10人,在全国各地分组进行了首次大规模的经纬度测量和三角测量,测定经纬点630个。测量工作于康熙四十七年(公元1708年)七月开始,至康熙五十六年(公元1717年)一月告一段落,并将测量成果绘成地图刻印出版,这就是有名的、颇为精密的《皇舆全图》。此图只有西藏没有经过实测,而是由康熙皇帝派遣钦天监的两个喇嘛前去采访绘图,然后编入《皇舆全图》中。此图不仅影响了整个清代,而且还影响到民国初年。

乾隆二十一年(公元1756年),清廷派何国宗去哈密以西测量经纬度,绘成《西域图志》,成为以后新疆地图的蓝本;乾隆二十四年(公元1759年)又派明安图去南疆各地测绘地图。在上述两次实测的基础上,乾隆二十六年(公元1761年),对《皇舆全图》加以补充、修改,绘成《乾隆内府舆图》。此图后来被制成铜板104方,以纬度5°为一排,共13排,故此图又称《乾隆十三排图》,它“南至琼海,北至俄罗斯北海,东至东海,西至地中海,西南至印度南海”,是我国地图学史上一项少有的杰作。

就我国古代地图整体而言,在不断向前发展的进程中,创造了不少光辉灿烂的成就。从裴秀的“制图六体”理论,到具有我国传统风格的“计里画方”制图法,乃至明末清初的西方先进的地图测绘技术的传入等等,使得我国古代地图的发展不断飞跃。

二、

西方古代地图

说完了中国古代的地图,再来说说西方古代的地图。现代地图的测绘方法都来自于西方,因此我们有必要了解西方地图学的演变历史,以便更深入地认识地图发展的来龙去脉。

现在尚能看到的最古老的地图是收藏在大英博物馆中的一张原始地图。这是居住在亚洲西部的巴比伦人于4500年前绘制的地图。由于当时没有纸张,所以就把地图刻在陶片上,尽管它表现的内容及其表示方法很简单,但已反映出了原始地图与人类生产和生活有着密切的关系。

古希腊科学比较发达,因而希腊学者最先开始量测地球。希腊学者埃拉托色尼斯(Eratos-thenes公元前276~公元前194年)精确测定了地球的大小,他计算出赤道圆周是40233千米。到了公元2世纪,另一位希腊学者喜帕卡斯(Hipparchus)建议把圆周分为360°,正如我们今天所用的一样。这一时期,要特别值得指出的是著名的地图学家托勒密的伟大贡献。

托勒密(Claudius Ptolemaeus公元90年~168年)是古希腊天文学家、数学家、地理学家和地图学家,他确立了宇宙地心说(又叫托勒密体系),并创导了地图学的理论和方法。他的《地理学指南》(T h e Geographia),长期以来都被看作是关于宇宙、地球和地图的知识源泉。《地理学指南》全书共8卷,该书第一卷论述了地球的形状、大小,提出了经线和纬线的概念。

16世纪以后,随着资本主义的发展,航海、贸易、军事以及工程建设越来越需要精确、详细的大比例尺地图,而大比例尺的地图又必须借助于仪器,在实地进行角度、距离、高度的测量,最后才能绘制成地图。罗盘、望远镜、象限仪、水银气压计、平板仪等仪器出现,使地图的测绘精度大为提高。

17世纪,一位叫奥吉尔韦(John Ogilvy)的制图学家,制作了一种带状地图,描述了大城镇之间及市区的路线等,这些带状地图对于乘马车旅行非常有帮助,它为旅行者提供最佳旅行路线,它可由旅行者自行选择需要的路径。奥吉尔韦的地图可谓当今行车路线图和公路交通图的先驱。

18世纪以后,由于积累了大量的陆地和海洋各种比例尺地图,地图资料相当丰富。客观上,促使了地质、气象、海洋、生物、农业、经济等许多学科对专题地图的需求日益增加,这无疑地对于专题地图种类的繁多和质量的精良起到了推动作用,因此有大量的专题地图和地图集出现了。

1885年,法国的贝洛尔(Bellore)编制了地震图;1887年,英国的巴康(Bacon)和海尔巴特(Helbatson)根据全球29000个气象台站的长期记录,制作了气候图集;德国在19世纪末期出版了自然地图集——《贝格豪斯自然科学家地图集》,内容包括了许多科学家编制的地质图、海洋图、气象图、地磁图、植物图等等。

20世纪后,随着人类对地球知识的渴望,促使地图学在许多方面突飞猛进,各个领域上都有空前的进步,地图已逐步发展成为一门独立的科学体系。

END

文 / 陈庆之 刘旖旎 张世涛(陈庆之系本刊特约作者、刘旖旎单位系营口市委党校、张世涛单位系北京师范大学)

编辑:张永超

初审:齐 阳

审核:彭震中

声明:本文为《中国测绘》原创文章,授权合作请在本公众号留言,或致电:010-63881401。

《中国测绘》期待您的来稿

《中国测绘》

测绘地理信息发展变迁的

记录者、思考者、传播者

自然资源部主管

中国测绘学会主办

面向测绘地理信息行业的全国性综合刊物

投稿信箱(只接受电子投稿):

letters@sino-survey.com

《中国测绘》全年征订中,长按下方二维码添加关注,可在线订阅

原标题:《地图史点滴》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司