- +1

让人抓狂的发热

原创 上海公卫呼吸重症 医学界呼吸频道 收录于话题 #呼吸保卫战 31个

*仅供医学专业人士阅读参考

《呼吸保卫战》第31期来了!

病例简介

简要病史:患者男性,50岁。因“发热、胸闷伴上腹不适5月,加重3周”于2021年11月2日入院。

现病史:患者自2021年6月反复发热、胸闷伴上腹部不适,于当地医院就诊,胸部CT报两上肺多发磨玻璃影,痰涂片找到真菌,先后给予更昔洛韦、氟康唑、磺胺甲恶唑片(SMZ)抗感染治疗。胃镜检查诊断:真菌性食管炎。诊断“非结核分支杆菌感染、真菌性食管炎”。

2021.7.6因肝功能损害停用氟康唑行保肝治疗,并换用卡泊芬净抗真菌,同时加用克林霉素抗感染治疗,患者反复发热,曾考虑药物热调整抗感染药物治疗,体温逐渐降至正常。后辗转多家医院,先后给予抗炎、抗病毒治疗(具体用药不详)。

2021.7.30胸部CT:两上肺少许炎症,少许纤维硬结灶。于2021.8.9行“异烟肼+阿米卡星+乙胺丁醇+阿奇霉素+莫西沙星”抗非结核分支杆菌感染治疗,同时予以甲泼尼龙抗炎、保肝治疗。

2021.8.14血培养:分枝杆菌阳性。坚持服药抗非结核分枝杆菌(NTM)感染治疗。2021.9.2仍有发热、咽部不适,当地医院复查胸部CT:两肺新发小结节,纵膈多发轻度肿大淋巴结;复查血常规发现三系减少,降钙素原(PCT)、C-反应蛋白(CRP)轻度升高。又赴它院就诊,胸部CT:两肺散在实性结节,考虑真菌感染可能。纵膈淋巴结肿大,心包少量积液。

2021.9.23血结核分支杆菌培养阳性,考虑播散性非结核分支杆菌感染,予利奈唑胺片、利福布汀、盐酸乙胺丁醇、阿米卡星、克拉霉素片抗非结核分支杆菌治疗,仍反复发热。3周前体温最高38℃,伴胸闷、乏力、腹胀症状,较前加重,来我院。

既往史:胃溃疡病史20年。

入院查体:体温(T)36.6℃;脉搏(P)110次/分;呼吸(R)18次/分;血压(BP)94/62 mmHg。神志清楚,精神萎靡,轻度贫血貌,体质消瘦,双侧呼吸运动对称,无胸膜摩擦感,双肺呼吸音粗,未及干湿性啰音,心律齐,各瓣膜区未及病理性杂音,腹软,无压痛及反跳痛,双下肢无水肿。

初步诊断:肺部感染、播散性非结核分枝杆菌病、真菌性食管炎、慢性胃炎

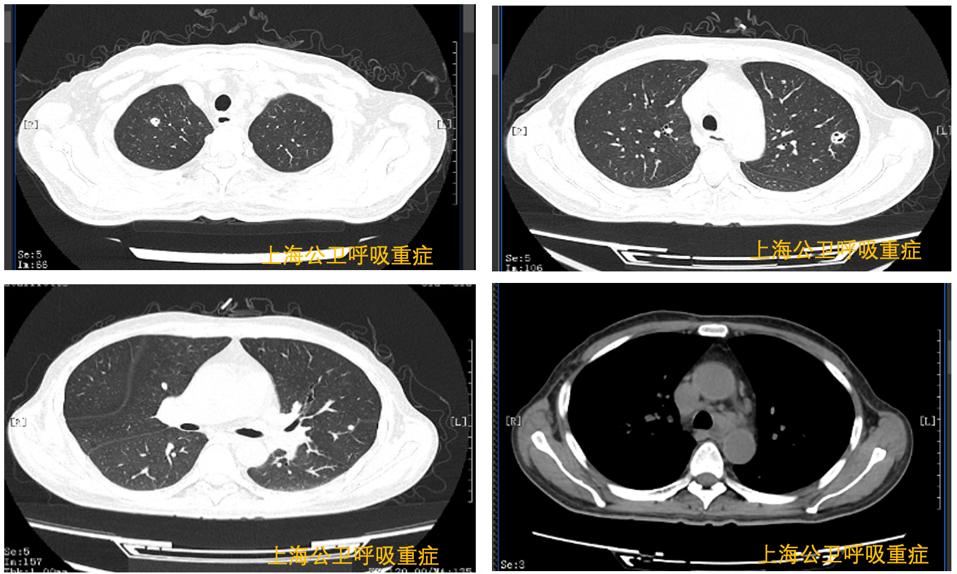

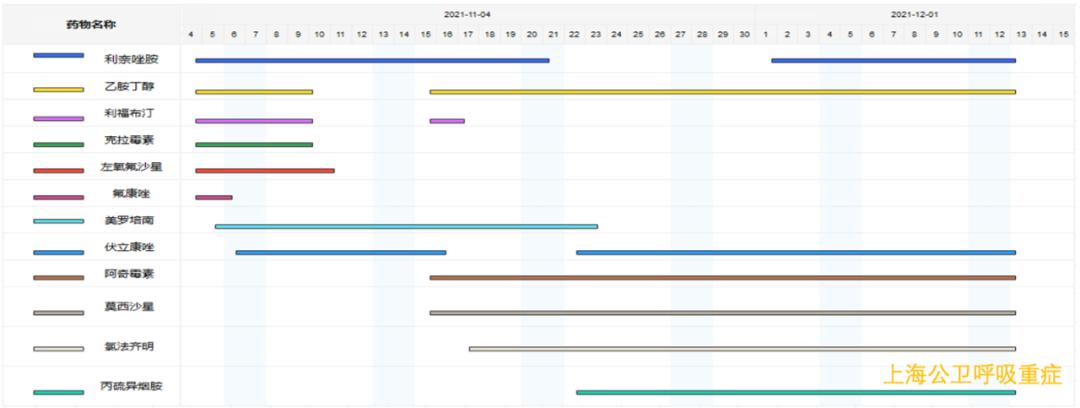

2021.9.26胸部CT:提示两肺散在实性结节,结节周边有晕征,个别结节有空洞,伴有纵膈淋巴结肿大。

图1

入院后检查:

2021.11.3血常规:白细胞计数(WBC)3.57x109/L,血红蛋白(Hb)85.00 g/L,血小板计数(PLT)94x109/L,中性粒细胞百分比(NEUT%)82.90%,超敏C-反应蛋白(hs-CRP)9.36mg/L,PCT 0.27ng/mL。

2021.11.03隐球菌抗原阴性;尿便常规阴性;乙肝五项:表面抗体、核心抗体阳性,E抗体、抗原阴性,表面抗原阴性;甲功正常,免疫球蛋白正常,凝血功能:D-二聚体1.45μg/mL;G试验、GM试验阴性;

生化检验:天门冬氨酸氨基转移酶(AST)48.00 U/L,白蛋白(ALB)32.51 g/L,钾(K)3.40 mmol/L,钠(Na)125.00 mmol/L,肌酐(Cr)46.40 μmol/L。

胸部CT(2021-11-04):两肺结节较前片2021-9-26增大,渗出增多伴双侧锁骨上及纵膈、腹膜后淋巴结肿大、肝脾肿大伴肝内多发低密度影-真菌(隐球菌)或分支杆菌感染可能,建议穿刺活检除外淋巴瘤及上中腹部增强MRI检查。

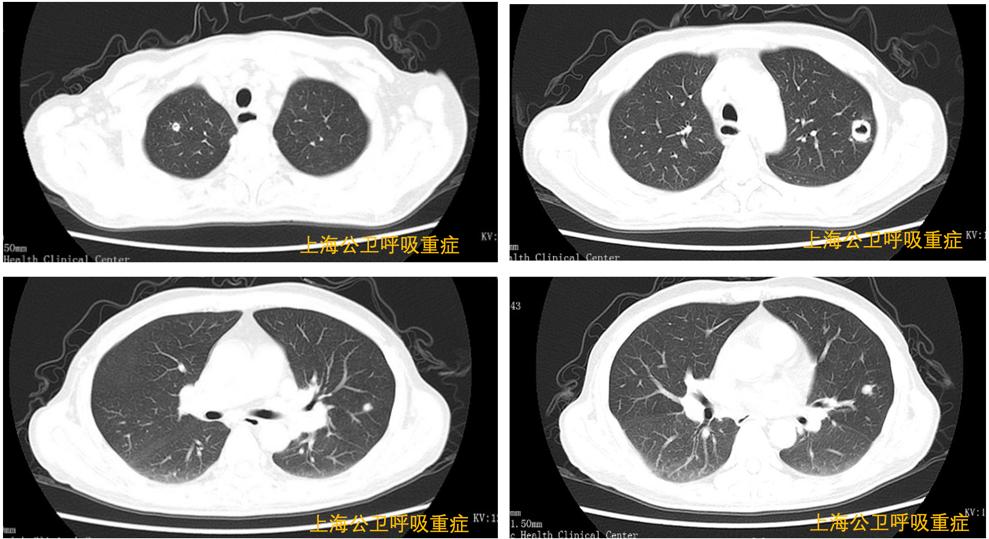

图2

治疗经过

2021-11-03

予原有抗NTM方案治疗:利奈唑胺+乙胺丁醇+克林霉素+利福布汀,联合氟康唑抗真菌治疗。

2021-11-04

行支气管镜检查:见左右主支气管及各叶段支气管均开口通畅、粘膜光滑,于左舌叶上下段行支气管肺泡灌洗,灌洗液送检微生物。行超声支气管镜(EBUS)检查,镜下见4L、11L、11R淋巴结肿大,直径约1.5-2cm,于4L淋巴结处行经气管镜超声引导针吸活检术(EBUS-TBNA),针吸活检组织送病理学及微生物检查。经引导鞘管支气管内超声技术(EBUS-GS)下见左上舌段亚支异常回声,予刷检送病原微生物学检查。

2021-11-05

气管镜支刷物涂片提示荧光染色抗酸杆菌:4+。

2021-11-08

支气管镜刷检培养提示不动杆菌,药敏提示多药敏感,已加用美罗培南,继续使用。气管镜支刷物X-pert结果提示非结核分枝杆菌。继续完善菌种鉴定及药敏试验。

2021-11-12

浅表淋巴结彩超提示:双侧颌下、颈部血管旁、腹股沟见淋巴结双侧锁骨上淋巴结肿大,于左锁骨上淋巴结行B超引导下淋巴结活检。

2021-11-14

患者贫血明显,且症状未见好转,分枝杆菌菌种鉴定结果提示:鸟分枝杆菌,改抗NTM方案为:阿奇霉素+利福布汀+乙胺丁醇+莫西沙星。

2021-11-17

患者仍有发热,出现反应迟钝,行腰椎穿刺。脑脊液常规正常。脑脊液生化:乳酸脱氢酶(LDH)17U/L(109-245),腺苷脱氨酶(ADA) 1U/L(0-80),脑脊液蛋白555.1 U/L(150-450),脑脊液氯化物116.8 U/L(120-132),脑脊液糖2.24mmol/L(2.2-4.4)。

2021-11-18

脑脊液涂片:抗酸染色阴性。脑脊液TB-DNA阴性。脑脊液培养阴性。脑脊液病理查见少数淋巴细胞。

2021-11-23

患者左锁骨上淋巴结穿刺病理诊断:组织细胞增生,抗酸染色(+++),PAS染色(-),六胺银染色(-),结合病史考虑非结核分枝杆菌性淋巴结炎。免疫组化:CK(-),LCA(+),CD68(+),Ag85B(+),ESAT-6(+),S-100(-),CD1α(-),MPO(粒细胞+)。考虑非结核分枝杆菌性淋巴结炎。

2021-11-24

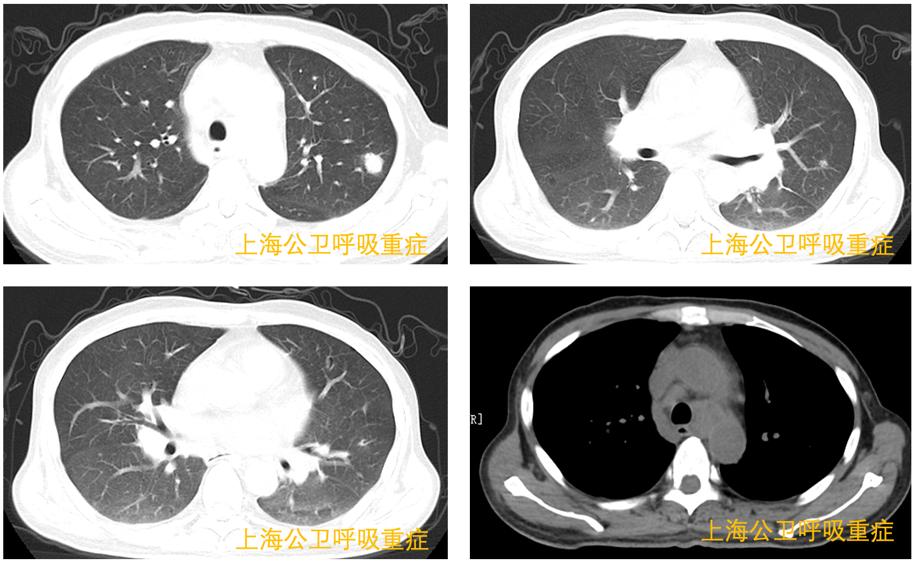

复查胸部CT提示两肺结节较前稍缩小,再次行支气管镜检查,肺泡灌洗液送检宏基因二代测序(NGS)未见明显致病菌。

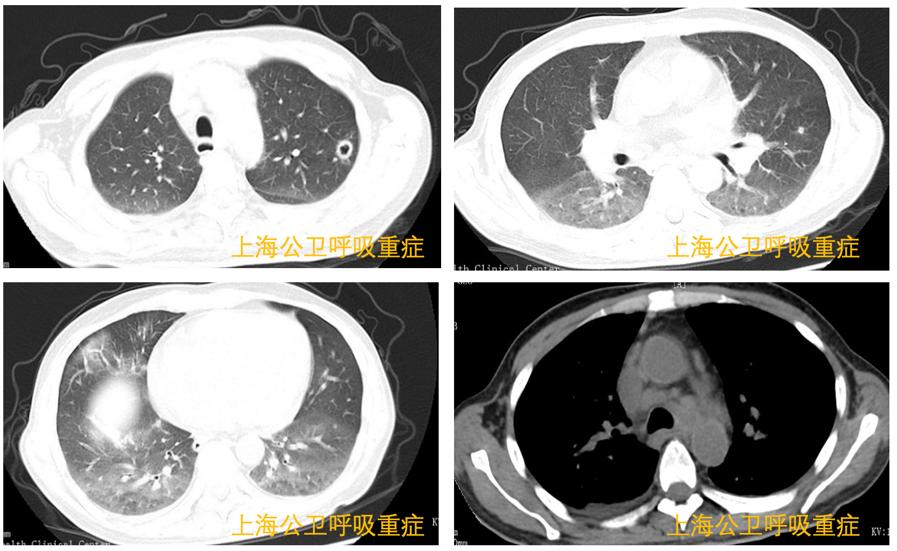

图3

2021-12-01

患者仍反复发热,抗NTM方案为:阿奇霉素+莫西沙星+乙胺丁醇+氯法齐明+丙硫异烟胺,伏立康唑抗真菌治疗,利奈唑胺抗感染治疗。

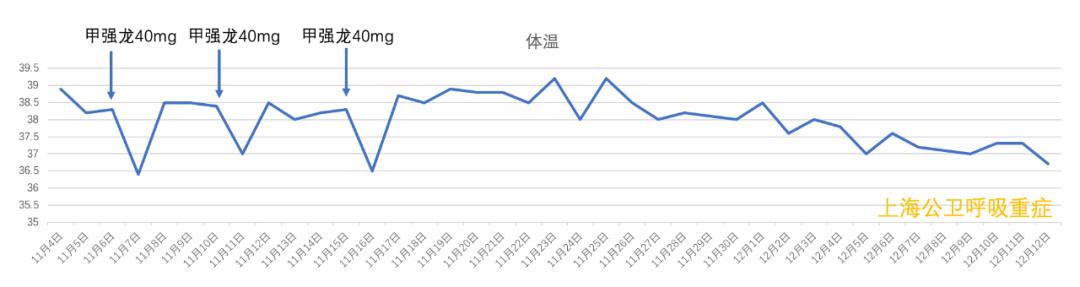

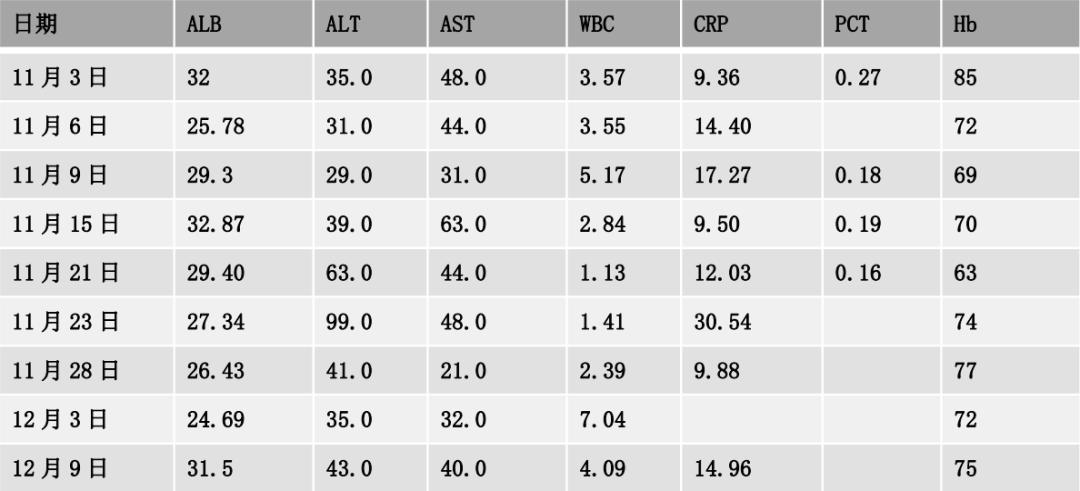

表1 住院期间体温变化

表2 药物使用调整变化

表3 部分检查结果动态变化

2021-12-13

复查胸部CT左上空洞闭合。患者更换抗NTM治疗方案后未再发热,症状好转,予出院。

图4

2021-12-20

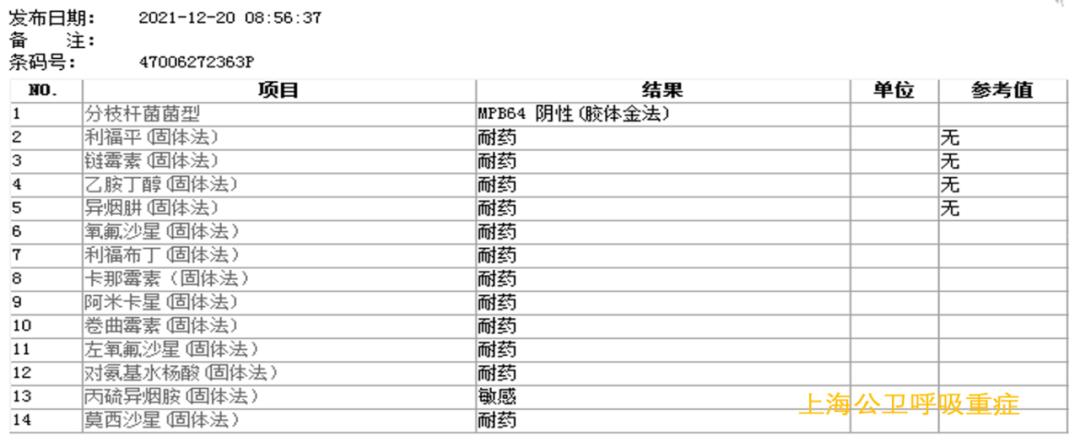

药敏结果反馈:鸟分枝杆菌广泛耐药,仅丙硫异烟胺敏感。

表4

2022-3-20

电话随访:患者诉无发热,间断有腿脚发麻,其余无特殊。嘱当地医院坚持随访。

李立群主任 上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科

该患者发热时间较长,根据其胸部影像学特点及细菌学检查,院外已给予相应诊断,并应用多种抗感染药物治疗,抗菌谱涵盖分枝杆菌、细菌、真菌等。但是在长达6个月的时间里仍然反复发热,不得不让临床医生思考“诊断是否正确?诊断是否全面?是否有特殊的原因导致的发热?”等等问题。虽然这个病例并不是经典的“不明原因发热”(Fever of Unkown Origin,FUO),但是FUO的诊疗思路是完全可以借鉴的。

FUO的定义有很多版本,但不同版本的核心思想类似,是指病人发热持续一段时间,经过一定的检查而未能确定发热原因。而发热持续的具体时间、检查所覆盖的范围等是不同版本的差异所在。FUO被分为经典病例、院内病例、免疫缺陷相关病例和旅行相关病例。“经典型FUO”最常见,临床所见大多数FUO可归于此类,是大家关注的焦点。其主要原因是感染、癌症或自身免疫疾病以及其他原因[1]。在全球范围内,尤其是国内感染是此类FUO最常见的病因。感染病因包括细菌感染,病毒感染、真菌感染、通过媒介传播或动物源性的病原体。

患者2次气管镜检查,送检肺泡灌洗液NGS检查,均未查及NTM。同样的左舌支EBUS-GS下行刷检出NTM(4+),并培养出分枝杆菌,最终开展了药敏检测。NGS在临床上使用的越来越多,但是同样存在不足,该患者刷检这么大的细菌载量NGS居然没有检测出来,是非常值得我们关注的。一个原因是测序深度的问题。目前的数据量为每个样本30 M序列数,如果测序深度加大到100M时,可能会使灵敏度趋于100%,但是加大深度后如何判读所测到目标序列的真阳性或假阳性,也就是说在增加灵敏度的同时,可能会降低特异度。这同样也说明不可迷信NGS,更不可偏废常规的细菌学检查。

结核(TB)以及NTM在国内还是比较常见的,由于分子诊断技术的逐渐普及,当我们开始怀疑到这个病时,诊断就不再是太大的困难。该患者的麻烦在于,已经明确诊断NTM,并且开始针对性的治疗,甚至已经覆盖了可能的真菌,但是还在持续发热。这就需要开始做较多的检查,在FUO的最低限度评估里,包括基础实验室检查、血培养、人类免疫缺陷病毒(HIV)、超声心动图;基于症状和检查结果的胸、腹、盆腔及其它部位CT;红细胞沉降率(ESR)和CRP;暂时停用近期开始使用的药物以及可能引起发热的药物。FUO的高级评估里,要求我们根据患者病史、体格检查、流行病学、暴露情况以及FUO最低限度评估中的异常进一步检查,包括针对人畜共患病、蜱传播疾病、地方性真菌病、肝炎、结核、风湿、甲状腺疾病等,并且建议酌情考虑活检,部位包括皮疹、颞动脉、淋巴结、肿块等。如果还不能解决问题,在更进一步的评估中,应当考虑进行正电子发射计算机断层显像(PET-CT)。我们曾多次动员这例患者行骨穿以及建议PET检查以排除相关疾病,由于各种原因病人拒绝了。尽管并未导致最后诊断的延误,但这并不能否认骨穿及PET-CT检查的必要性。

吴庆国主任 上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科

关于非结核分枝杆菌的治疗问题,尽管目前发布了很多版指南为临床工作提供重要指导,但在具体实践过程中个人经验仍然占有很大比重,原因包括药物的可及性、患者是否经济可负担、耐受性问题等等,当然更重要的是如何采信耐药报告。比如这个病人最终的药敏报告只提示:丙硫异烟胺敏感。是否意味着我们可以只用丙硫来治疗,或者该患者最终的病情好转只是由于丙硫的作用?显然都不是。分枝杆菌的治疗大的原则是联合治疗,由于考虑到体外药敏的可信度、体外与体内药物作用的差异以及体内诸多药物的联合作用,还有对于NTM患者治疗非常重要的一个因素——自身免疫力(恰恰这个因素又不能非常清楚的阐述)等等问题,所以一份分枝杆菌的耐药报告对我们来说只能起到参考作用,不仅仅要选择敏感的药物,而且应当基于个人经验、当地流行病学特点等进行选择。该患者最终病情的控制是多因素共同作用的结果。

这个病人的诊疗过程中“药物热”是个很重要的鉴别点,NEJM上的文献估计住院患者约3%-7%的发热可归因于药物,其中1/3是抗生素,主要是β-内酰胺类,这足以引起我们重视。药物热大致上有两种情况,一种是作为“过敏”反应的一部分,这种情况相对比较好鉴别,往往合并皮疹、甚至肝损等,特别常见于抗结核药物的副作用。另一种是药物成分本身成为致热源,临床上只有发热,没有合并过敏表现,这种情况较难鉴别。当然无论那种药物热,都有非常明确的时间先后顺序,停药后症状缓解甚至消失,再次用药后症状再次出现等基本特点。由于药物热的判断需要“停药”来验证诊断及进行治疗,因此在临床上需要非常谨慎,尤其是停药可能导致病情加重的病人。具体到该病人,由于既往病史中间断停用过疑似药物但未见发热好转,再加上明确的感染以及缺乏过敏表现,以此药物热并不作为我们靠前考虑的诊断。

参考文献:

[1].Haidar G,Singh N.Fever of unknown origin.N Engl J Med 2022;386:463-77.

本文首发:医学界呼吸频道

本文作者:上海市公共卫生临床中心呼吸与重症医学科团队

责任编辑:戴戴 章丽

版权申明

本文原创 欢迎转发朋友圈

- End -

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司