- +1

【朗读者】清明祭英烈,听青原法院干警语音讲述红色故事

信仰是他们的灵魂,是他们心中的圣地。追求信仰,他们矢志不渝;为了信仰,他们甘于付出生命。

山雨过后,秋阳洒满墓园,菁菁芳草间,依然有花儿在开放。风铃鸣奏安魂曲,许多不知名的鸟儿,陪伴着这些高贵的灵魂……

1.朗读者:邱声廷

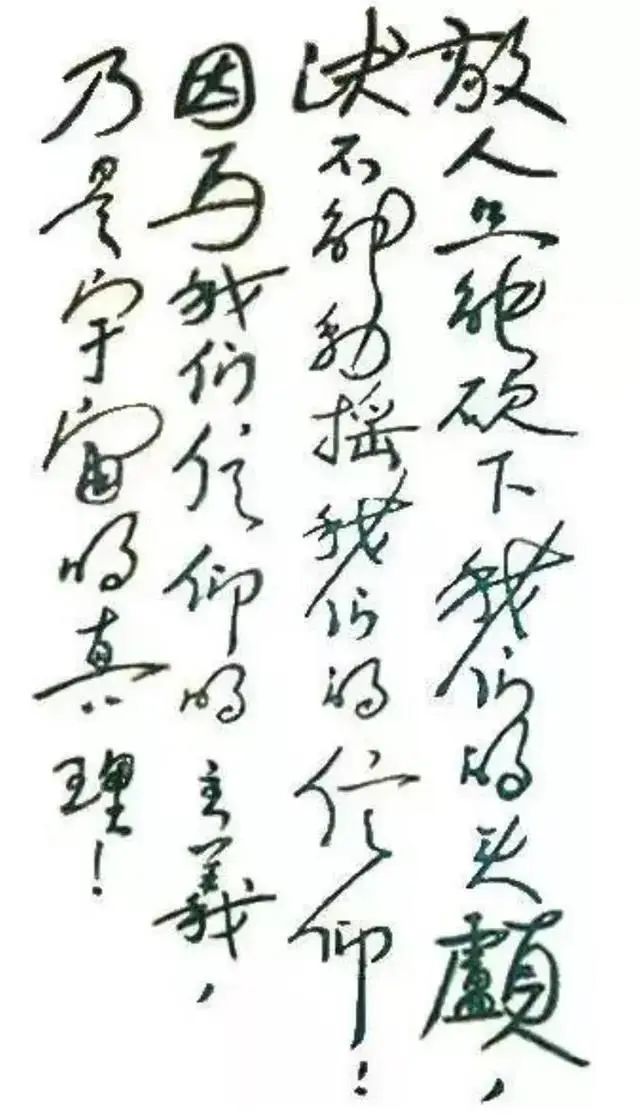

方志敏:敌人只能砍下我们的头颅,决不能动摇我们的信仰,因为我们信仰的主义,乃是宇宙的真理!

1935年8月6日,江西南昌城外传来几声枪响,36岁的方志敏倒在了枪口下。

方志敏,赣东北苏区和红十军团缔造者。毛泽东欣赏方志敏靠“两条半枪”打出了一片红色天地的才干,称赞在敌人重重“围剿”中屹立不倒的闽浙赣苏区为“方志敏式根据地”。

1934年11月,中央红军主力长征刚刚出发,方志敏率红十军团踏上了孤军北上之路,牵制敌人兵力、掩护主力转移。

原本,一番浴血征战之后,方志敏与军团参谋长粟裕带领800多人率先冲出了封锁线,但大部队还陷在敌人的包围圈里——方志敏坚定地说,我是部队主要负责人,不能先走。遂调转马头、复入重围,不幸在怀玉山漫天飞雪中被俘。

最先发现方志敏的两个国民党士兵本以为会发大财。谁知,在这个“共产党大官”身上,他们连一个铜板也没有搜到。美联社记者这样记录国民党“庆祝生擒方志敏大会”场景:“戴着脚镣手铐而站立在铁甲车上的方志敏,其态度之激昂,使观众表示无限敬仰。观众看见方志敏后,谁也不发一言,大家默默无声,即使蒋介石参谋部之军官亦莫不如此。”

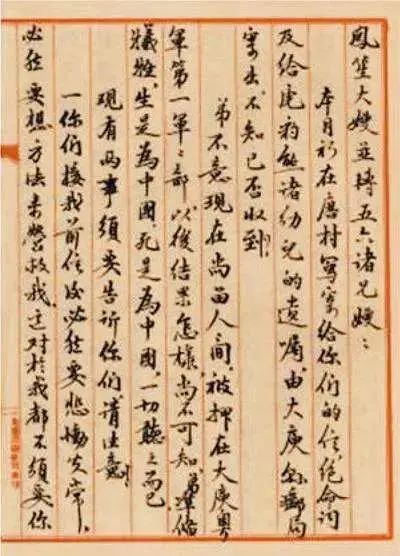

从被俘到就义的日子里,方志敏戴着镣铐写出了《可爱的中国》《清贫》《狱中纪实》等30多万字的文稿。才情、激情,信念、信仰,成了感染几代人的经典。

方志敏被俘后,蒋介石亲自出面劝降,还许以江西省主席之高位,但得到的答复却只有简单的一句话:“你赶紧下命令执行吧。”

一代英才不能为己所用,蒋介石下令:秘密处决。

1935年8月6日,农历七月初八。被押解至刑场的方志敏在赣江边上默默站了几分钟,然后猛地一转身,说:“来吧!”

那一天,距方志敏37岁生日只有半个月。

2.朗读者:刘春梅

刘伯坚:生是为中国,死是为中国,一切听之而已!

“带镣长街行,蹒跚复蹒跚,市人争瞩目,我心无愧怍……”1935年3月11日,国民党押解着负伤被俘的赣南军区政治部主任刘伯坚,从人潮涌动的江西大余街市移狱,企图以这样的方式摧毁他的意志。没想到刘伯坚却当街吟出了不朽诗作《带镣行》:“带镣长街行,镣声何铿锵,市人皆惊讶,我心自安详。”

被毛泽东称为“我党我军政治工作第一人”的刘伯坚,25岁赴欧洲勤工俭学,组织“中国少年共产党”,次年加入中国共产党。回国后到冯玉祥的西北军担任政治部部长,亲自为西北军参加国民革命起草了通电宣言。1931年12月,刘伯坚成功策动“宁都起义”,使“围剿”中央苏区的国民党第二十六路军1.7万人加入到了红军队伍。

“红军抗日事长征,夜渡于都溅溅鸣。梁上伯坚来击筑,荆卿豪气渐离情。”这是叶剑英1962年为这位密友写下的挽诗。作为毛泽东的坚定支持者,毛泽东一度病重的消息,也是刘伯坚打电话报告张闻天,才得以及时救治的。正因如此,得罪了极左主义当权者的刘伯坚被留在了苏区。红军长征前,刘伯坚为叶剑英饯行。两位战友对酒畅叙,不禁泪流满面。于都河畔一幕,成了荆轲离易水般最后的告别。

像对付共产党的所有领导人一样,国民党对刘伯坚同样使尽了软的硬的手段。但刘伯坚早就抱定了牺牲的决心:“生是为中国,死是为中国,一切听之而已。”

生命的最后时刻,刘伯坚给妻子王叔振写下了最后一封信:“你不要伤心,望你无论如何要为中国革命努力……十二时快到了,就要上杀场,不能再写了。”令他不曾想到的是,妻子王叔振已于他牺牲之前被害。

1935年3月21日,40岁的刘伯坚在江西大余县金莲山英勇就义——那一天,重新获得指挥权的毛泽东,正在率领中央红军第四次渡过赤水河。

3.朗读者:熊苗苗

瞿秋白:人爱自己的历史,比鸟爱自己的翅膀更甚,请勿撕破我的历史。此地甚好,就这儿吧!

1935年的一个夏日,正在乌克兰参加夏令营的瞿独伊,从国际儿童院同学的手中抢过了一张《真理报》,上面登着父亲的一张半身照片,再一看,呆了,那竟是父亲遇难的消息。

瞿独伊悲痛地昏厥过去。那一年,瞿独伊14岁,她的父亲瞿秋白36岁。

瞿秋白,“八七”会议后主持中央工作。曾为毛泽东《湖南农民运动考察报告》作序。

1928年6月,党的六大在莫斯科召开。码头工人出身的向忠发取代大学教授出身的瞿秋白,成了中国共产党的最高领导人。

1930年,瞿秋白夫妇秘密回国,女儿瞿独伊独自留在了苏联。谁料想,分别5年,当父亲的面容再次出现在眼前,竟是绝照。

1934年10月,中央红军长征,被解除中央政治局委员职务已两年之久的瞿秋白,奉命留在江西苏区,任中央分局宣传部长。得知这一消息,毛泽东曾两次找到博古要求带上身体羸弱的瞿秋白长征,遭到拒绝。

第二年2月,中央苏区陷落前夕,瞿秋白在向闽西突围途中被俘。

得知通缉了11年的瞿秋白“落网”,国民党欣喜若狂。囚禁他的国民党师长宋希濂前来劝降。面对这个自己昔日在上海大学教书时的学生,瞿秋白把与宋希濂的谈话变成了一次关于共产主义在中国是否行得通的辩论——而辩论的最终,以后者的无言以对收场。

行刑前5天,国民党还派员继续劝说瞿秋白:不必发表反共声明和自首书,只要答应到南京政府下属机构去担任翻译即可。瞿秋白断然拒绝:“人爱自己的历史,比鸟爱自己的翅膀更甚,请勿撕破我的历史!”

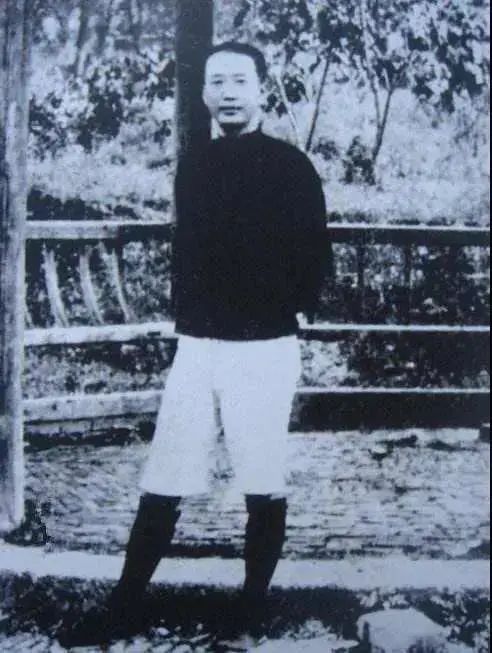

1935年6月18日清晨,福建长汀罗汉岭。瞿秋白走到一处绿草坪盘腿坐下,向刽子手微笑说:“此地甚好,就这儿吧!”。尔后,唱着自己1923年翻译成中文的《国际歌》就义。留在世间最后的影像,就是就义前在长汀中山公园中山亭前的这张照片。

1949年10月1日,开国大典。28岁的瞿独伊在天安门城楼上用俄文播报毛泽东的庄严宣告:中华人民共和国中央人民政府今天成立了!

28声礼炮,发出惊雷般的巨响。那一天,离瞿秋白就义,过了14年3个月又13天。

4.朗读者:吴鹏飞

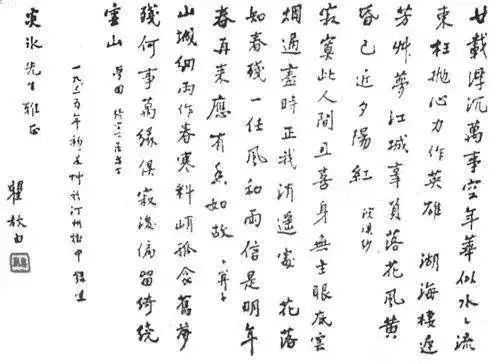

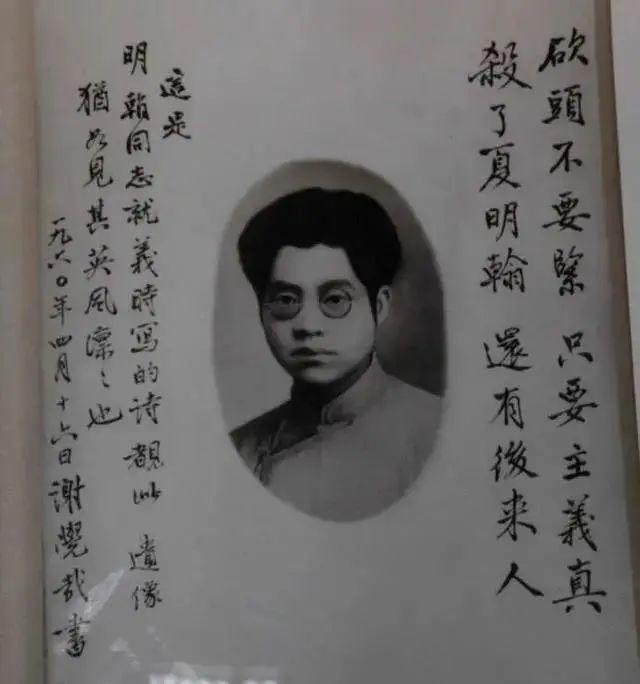

夏明翰:砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人!

1928年3月20日,28岁的夏明翰留下这首就义诗后,慷慨赴死。

夏明翰是典型的“官三代”。祖父夏时济,进士出身,任过清朝户部主事。父亲夏绍范,优贡入仕,清朝诰授资政大夫。母亲陈云凤,清末“铁面御史”陈嘉言长女,曾被赐封诰命夫人。

就是这样一个封建大家庭,出了多位革命烈士:四妹夏明衡,湘南妇女运动领袖,1928年6月牺牲,26岁;七弟夏明霹,衡阳游击斗争领导人,1928年2月28日就义,不足20岁。五弟夏明震,湘南起义领导者和工农红军独立第七师创立者,1928年3月22日也就是夏明翰就义两天后壮烈牺牲,年仅21岁。

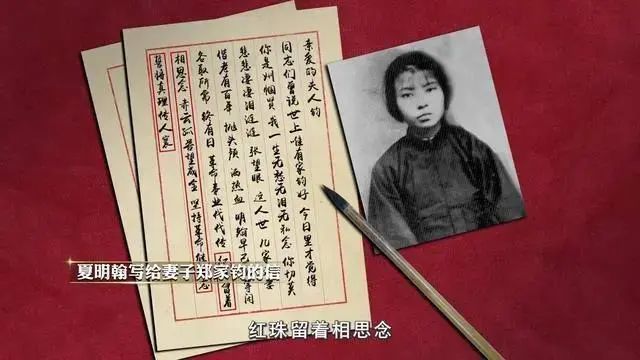

1920年秋,夏明翰成为毛泽东创办的湖南自修大学第一批学员。翌年冬,经毛泽东和何叔衡两位一大代表介绍,加入中国共产党。1926年,由毛泽东做媒,出身富裕之家的夏明翰与长沙绣女郑家钧在一间简陋民房成婚,何叔衡、谢觉哉送上对联:“世上惟有家钧好,天下只有明翰强。”一时传为佳话。

1927年,夏明翰赴武汉协助毛泽东举办农民运动讲习所。秋收起义后兼任平江浏阳特委书记,配合毛泽东开展井冈山斗争。

1928年3月18日,夏明翰被捕。生命的最后两天,他忍着伤痛用半截铅笔给母亲、妻子和大姐分别写了三封遗书。

在给母亲的遗书中,夏明翰写道:“在我和弟弟妹妹投身革命的关键时刻,你给了我们精神上的关心,物质上的支持。亲爱的妈妈,别难过,别呜咽,别让子规啼血蒙了眼,别用泪水送儿别人间。儿女不见妈妈两鬓白,但相信你会看到我们举过的红旗飘扬在祖国的蓝天!”在给妻子的信中,夏明翰写道:“同志们曾说世上惟有家钧好,今日里才觉得你是巾帼贤。我一生无愁无泪无私念,你切莫悲悲凄凄泪涟涟。张望眼,这人世,几家夫妻偕老有百年?抛头颅,洒热血,明翰早已视等闲……”

直到多年后,谢觉哉还清楚地记得这位挚友的音容笑貌:“夏明翰烈士深深留在我脑子里的是他的忠实、勇敢、诚实、坚决——最崇高的布尔什维克品质。”

以此致敬千千万万革命先烈!

原标题:《【朗读者】清明祭英烈,听青原法院干警语音讲述红色故事》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司