- +1

学术交流 | 认知(心象)地图助力寻亲成功

以下文章来源于经纬石旁话遥测 ,作者郑束蕾, 黎雪儿

经纬石旁话遥测.

武汉大学学报信息科学版编辑部

↑ 点击上方「中国测绘学会」

可快速关注我们

前言:

本论文以当前社会非常关注的儿童失散和寻亲为背景,并以最新发生的寻亲案例加以实证分析研究,探讨儿童认知地图在寻亲案例中所起到的关键作用,凸显认知地图在社会应用中的重要性,同时也突出儿童认知地图研究的关键作用,具有重要的社会意义。兼顾科普和学术,针对性突出,为测绘地理信息技术解决社会学领域问题提供了很好的一个案例。

图源:人民日报微博

摘要 :

从地图认知的角度分析了心象地图在一则寻亲成功事件当中的重要作用。

(1) 首先明晰了地图认知的空间认知、心象地图、认知制图等基本概念,阐述了心象地图在高俊院士提出的地图学三角形模型中的位置和作用;(2) 然后对该案例中寻亲者和被寻者双方的认知过程进行细致的实证分析;(3) 最后探讨了访谈中的三个地理空间认知问题:地图工具对空间认知阶段的适应性差异,心象地图匹配的空间尺度和时间特征,以及认知主体的知识经验对认知结果自上而下的影响。提出地理空间认知在脑科学和人工智能研究的推动下稳健进入新时代的发展趋势。

2022年元旦前夕,曾从云南昭通走失30多年的男子李景伟,凭着当时4岁时的记忆手绘了一幅家乡地图,包括学校建筑、一片竹林、一个水塘等,并在互联网短视频平台发布,很快就找到了生母信息,并回家相认团聚。该事件被澎湃新闻、极目新闻、参考消息等多家媒体竞相转载,还引起了英国广播公司网站等国外媒体的关注。在该案例中,主人公李景伟手绘的地图起到了关键作用,那么我们不妨从地图学的角度来谈谈其背后的空间认知问题。

地图空间认知的相关理论研究

为了准确从地图空间认知的角度对该案例进行剖析,首先需要明确以下几个概念术语。

1

基本概念

从心理学的角度看,人类了解和操纵环境的心智能力也叫空间认知能力(spatial-cognitive ability)。对环境的认知,主要指心理表征(认知绘图能力)和在环境中找路,主体是地理空间认知。

从地理学的角度看,空间认知(Spatial Cognition)是“人们认识自己赖以生存的环境,包括其中的诸事物、现象的相关位置、依存关系以及它们的变化和规律”。地图是客观世界的模型,信息记录的载体,是人们认知生存环境的重要工具, 也是“空间认知和空间思维的工具”。心象地图(Mental Map)就是人脑中抽象的地图,是地图认知的核心概念之一。

心象地图(Mental map),也叫认知地图,是指人通过多种手段获取空间信息后,在头脑中形成的关于认知环境(空间)的“抽象替代物”,反映了一个人的空间认知能力的水平。心象地图是人脑空间认知和认知制图的结果,形成关于周围地理环境的清晰和深刻印象后,以多种看得见和看不见的形式存在:可以将其保存在头脑中而不绘制出来;也可以将其描述给别人,使其在头脑中建立一个多少有些相似的环境图像;或者还可以应用某种方式再现这种印象,包括形状、大小或相对位置等。本案例中,李景伟将心象地图保存于头脑中三十余年,又通过手绘地图对其进行了再现和分享。

心象地图形成的过程,也就是环境信息加工的过程,称为认知制图(Cognition mapping),是指在人脑中,将所处环境中的事物与现象的空间位置、相互关系和性质的信息进行获取、编码、存储、提取、译码等一系列的变换的过程。认知制图依赖于人脑感受、存储和处理空间信息的生理机制,例如位置细胞、头向细胞、边界细胞、网格细胞、神经网络机制等,近年来的多个生物学和医学诺贝尔奖证实了“心象地图”的存在和大脑的导航功能。

心象地图的形成,与自下而上的环境刺激和自上而下的经验知识都密不可分,其表达形式也受到制图能力和显示载体等影响,具有很大的个体差异性。这一能力还可以通过训练而得到提升。

2

心象地图在地图学三角形模型中的作用

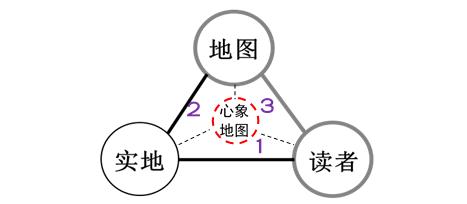

地图是客观世界的模型,是空间认知的工具,也是信息记录的载体。将地理空间认知的结果固化为各种可视化地图形式(包括地图、影像、三维地理模型等),或者以地图为工具和手段来认知地理空间,其核心都是心象地图。高俊院士提出的地图学三角形和四面体模型概括了实地-地图(数字地图)-读者三者之间的关系[3]。

本文以地图学三角形模型为例,补充了其中心象地图的位置和作用(见图1)。在“实地-心象地图-读者”面域1中,强调读者自下而上认知地理环境,并将认识结果转化成心象的过程;在“实地-心象地图-地图”构成的面域2中,强调的是在地图模拟实际地理环境、或以地图为工具认知地理环境的过程中,心象地图的双向承载作用;在“读者-心象地图-地图”构成的面域3中,强调读者将头脑中隐式的心象地图可视化外显表达的过程,这个过程融入了自上而下的经验、知识、期望的指导。

在本案例中,寻亲者由实地环境心象到手绘地图的过程是认知制图的过程,被寻者由手绘地图到心象验证的过程是地图认知的过程,二者之间基于共同的地理空间认知基础,借由心象地图达到了较好的空间信息传输效果。在人工智能时代,人的角色越来越多的被机器所代替。将以上模型中“读者”的角色换成各种“机器”智能体,仍然存在各种空间认知问题,其核心是“心象”还是“计算”,是值得进一步讨论的课题。

图1 “心象地图”在地图学三角形模型中的位置和作用

案例中的认知过程实证分析

在该案例发展的各个阶段,地图认知的相关概念和作用机制得到了鲜活的反映。下面分别从寻亲者和被寻者两个方面具体分析,对地图的双向认知功能进行阐述。

1

寻亲者的认知制图过程分析

在《澎湃新闻》记者的采访中,主人公李景伟本人提供的对照手绘地图见图2,他清楚记得4岁以前的生活环境:“我家住在山谷里,后山高处有公路,村庄往下一公里左右有约七十米宽的大河”,“院子外边有水塘和竹林,更远处有梯田和山间的公路”,“家边的树木、石头、牛,甚至哪条路怎么拐弯,那里流水,我都知道”,描述的是李景伟本人与幼儿时期生活环境的关系,以自家院子为中心,获取了建筑、水塘、竹林、梯田、公路等地物位置、结构、相互关系及性质,从而对家乡周边环境形成了整体心象;“四四方方的院子里,放着水锅和石磨”,“当年我家的房子是很大的土墙草顶,周边有排水沟,面向房子右手边是灶台,进门左手边有个木梯子,正堂屋有一个木柄石磨,最左边是卧室和仓库”,“住处对面隐约是个木头大房子,有个老爷爷住在那里,院子护栏正前方下面就是水塘和水田”,描述的是李景伟对自家院内空间分布及与相邻院落位置关系的局部心象。他在长期的具身认知活动过程中,对以上空间信息在无目的地寻找、发现、分辨、识别、确认、记忆的基础上进行了自觉编码,在头脑中将实地环境抽象为心象地图,并将空间认知的结果长期存储、记忆在大脑中。“从走失的那天起,他时常拿棍子在地上画老家的样子,生怕自己忘了”,“每天至少画一次”,将心象地图通过符号可视化出来,同时通过执着地不断重复,加强了长时记忆中的心象,体现了人与地图之间的关系。33年后,他又在头脑中提取了对家乡环境的空间记忆,通过手绘地图对实地环境进行译码和再现(图2)。

图2 李景伟用于寻亲的手绘地图

2

被寻者的地图认知过程分析

警方根据李景伟的手绘地图,筛选出可能区域和曾丢失孩子的母亲群体,请她们观看手绘地图照片,并辨认作者肖像。李景伟生母看到地图后,首先回忆了当年丢失孩子的场景,对村庄的地理环境进行情境匹配、检视和确认,然后才参照面部、身体特征核实了亲人,在这个典型的地图认知过程中,对于同一幅地图,获取信息的多少,与读图者的自上而下的经验和期望、认知心象以及地图读图能力程度有着密切关系;当二者相认时,通过语言交流对失散时的空间场景再次进行了回忆确认,李景伟说,“我们在通话中回忆的内容98%都吻合,包括我画中的房子……有些细节我不知道,她一说出来我就有了印象……”,二者的心象地图具有相似性,说明实地环境是地图空间认知的物理基础,但空间记忆的准确度和完整度会随着时间推移而有所下降;“如果你天天想着回家的事情,就自然而然会记得这些事,这是一种本能”,李景伟和其母亲没有经过专门的地图学知识培训,因此空间认知也是人类与生俱来的本能,而且在一定条件下能够被唤醒和加强。

3

地图的双向认知功能

本案例中的寻亲者由实地环境心象到手绘地图的过程是认知制图的过程,借由地图重构复杂非线性地理世界,实现由“地理世界”到“地图世界”的转变;被寻者由手绘地图到心象验证的过程是地图认知的过程,以地图为工具来认知地理空间。

在以上两个过程中,地图充当了空间认知的工具和手段,既固化了寻亲者实地空间认知的结果,又辅助了被寻者读图验证实地信息的空间思维。时隔33年,二者之间基于共同的地理空间认知基础,借由手绘地图的制作与阅读,完成了一个完整的地图信息传输过程,体现了地图的双向认知作用。

访谈中的地理空间认知问题

本案例中涉及到的空间认知工具的形式,除了李景伟的手绘地图,还有新闻媒体提供的无人机航拍照片,本文按照坐标定位截取的二维电子地图和三维影像地图,以及热心网友帮忙录制的地理环境视频等。为了更深入地了解心象地图在本案例中的作用,笔者在警方的帮助下联系到主人公李景伟本人,通过电话访谈,对其中的地理空间认知相关问题进一步挖掘,得到以下启示:

1

地图工具对空间认知阶段的适应性

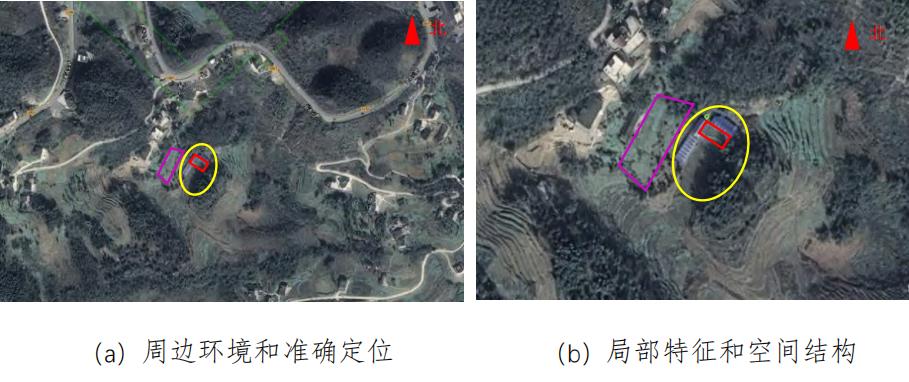

在访谈中,首先需要确认李景伟家的位置。在李景伟的手绘地图(图2)中,能够清楚地看出山地、公路、水塘、梯田、水田、树木、竹林、旱地、坟地等地物要素,我们又补充提供了附近不同比例尺的二维电子地图、三维卫星影像和新闻媒体提供的航拍照片,请李景伟指认自家院落。他最先在较小比例尺地图上,根据线状要素“206省道”的相对距离、方位等空间关系及道路特征点,很快圈出了家乡可能的地理范围。接着,又较大分辨率的高清遥感影像上,根据山地地形地貌、山后小路走向和梯田、旱地等植被分布,大致确定了幼年生活的区域。最后,通过无人机航拍照片,根据房屋、牛棚、梯田、水塘等局部地形地貌,确认了自家院子。本文将空间认知过程中使用的加标注的手绘地图(图3)、卫星影像(图4)和航拍照片(图5)的相同部位标出,用黄色椭圆标出了李景伟家院子,紫色梯形内为梯田,红色方框内为水塘(其中图5(a)由于拍摄角度原因水塘被树木遮挡)。通过对照发现,李景伟手绘的地图大致是正确且清晰的。并且,他在指认过程中,较好地完成了不同认知素材之间的匹配、衔接和转换,表现出较强的空间认知能力,也是寻亲成功的关键。另外,在研究中发现,二维地图、三维影像、航拍照片,对各认知阶段的适应性不同、各有优劣,比如地图更为抽象、概括,综合掉了一些无关或次要的信息;影像包含信息丰富,航拍照片更为写实。而视频因具有动态特点,适合描述地理环境随时间的发展变化,或对不同时空内的地理要素进行对比。

图3 加标注的手绘地图

图4 新华村李景伟家附近不同分辨率的影像图片

2

心象地图匹配的空间尺度和时间特征

从空间尺度上看,地图、影像、照片等空间认知素材可视化表达的细致程度随认知需求的粒度而发生正相关变化。同时,对于我们同时提供的图4中的两张航拍照片,李景伟只关注图5(b),指认哪里是老房子,哪里是水塘,图5(a)则根本没有引起关注,这可能是由于5(b)与其手绘地图的方位比较接近,而图5(a)中虽然水塘等地物表达更为充分,但因与其头脑中的默认方位相比发生了心理旋转,影响了其可用性及空间认知效果。手绘地图与真实照片略有差异,原因在于手绘地图出自33年前李景伟4岁时的心象,照片和影像为近日所拍,心象地图中所匹配的地物随时间发生了变化:据本人回忆,在图3中“较短蓝顶的房子为当年的老房子,现在已改为牛棚,与其垂直的蓝顶房屋是在原来旁边小房基础上加长翻盖的新房子,后山到家里的路也是新修的……”。另外,从时间特征上看,电子地图对农村地区数据采集较为粗略,大比例尺地图中地物详细程度不够,因现势性较差而参照性不强,在本案例中除了道路位置信息之外,未能提供过多的参考。

图5 不同角度的实地航拍照片

3

认知主体的知识经验自上而下的影响

上述心象地图与实景匹配差异的另一个因素是,4岁孩童对地理环境的认知有一定的年龄和视野的局限性。这是由于其知识结构不完整、空间经验较少所造成的。但李景伟所具有的空间认知能力、空间记忆能力、手绘地图能力都远远超出同龄人所能达到的一般水平,这也是他成功回家的关键。根据认知心理学中的模式识别理论,在空间认知的过程中,认知主体自下而上的感知环境刺激,同时,自上而下的经验、知识、期待等同时作用于认知结果[15-16]。在手绘地图的识别过程中,被寻者的读图、识图能力,以及地理空间信息语言表达能力,也是准确认知的一个制约因素。

结 语

本文在回顾空间认知、心象地图、认知制图等地图认知基本概念的基础上,对一则寻亲案例中心象地图的作用进行了实证分析,细致探讨了寻亲者和被寻者双方的认知过程,在后续访谈中提出了地图工具对空间认知阶段的适应性差异、心象地图匹配的空间尺度和时间特征、认知主体的知识经验对认知结果自上而下的影响等三个地理空间认知问题。本课题组将在今后的工作中,通过眼动追踪实验等方法,对以上提出的地理空间认知问题进行实验验证,并开展进一步深入研究。本文总结及展望如下:

(1)心象地图是空间认知和信息传输的核心,地图具有双向认知作用。该例中的寻亲者和被寻者双方在事件发展的不同阶段都利用了心象地图,寻亲者(制图者)借由心象完成认知制图和可视化表达,被寻者(读图者)借由可视化出来的手绘地图与心象地图相匹配完成了认知检视和确认。地图、影像以及照片、视频等工具,在地理空间认知方面各自具有优势和劣势,适用的场景和阶段有所不同。

(2)人类的空间认知能力与生俱来,但并非一成不变。该案例中的寻亲者通过经常绘制地图来强化心象记忆,具有保持心象的执着性和传达记忆的自觉性。其具有的较强的空间认知和表达能力也起到了关键作用,这种能力并非人人都具备,随时间、情境和用户特点而具有个体差异性,但可以通过教育和训练而得到提升。除了自下而上的地理环境客观刺激,经验、知识、期望等也自上而下地影响着认知结果。因此,应在义务教育体系中加强对地理空间认知能力的培训,锻炼各种空间思维,加强紧急事件的描述和应对能力。

(3)科技发展带给人们更多的可能,但地图对于描述空间问题的优势仍然不可替代。相对于语言文字表达来说,地图更直观、更形象、更具有空间感,集科学与艺术于一身,兼具语言符号学与图形学魅力。认知心象的生成并非只依赖视觉过程,在当前火热的虚拟现实、增强现实和数字孪生等虚实环境共同营造的想象空间和自然空间中,通过眼动追踪技术、语音识别技术、动捕技术等,允许听觉、触觉、嗅觉、味觉、甚至意识,更加多样化地参与到心象地图的形成过程中。历年来的诺贝尔生理学和医学奖,正在逐步揭示人类空间认知机制的奥秘,也为脑科学和人工智能的研究提供了可能,稳健地将地图空间认知推入一个崭新的时代。

致谢:文章思路得到中国科学院院士高俊教授、德国国家科学院院士孟立秋教授的指导,手绘地图由李景伟本人提供,地名核实及地理坐标查询得到王明孝和张立支持、并由李景伟本人确认,影像资料的收集得到蓝朝桢、王成舜等帮助,以及审稿人提出的宝贵意见,在此一并表示感谢!

END

引用格式:郑束蕾,黎雪儿. 认知(心象)地图助力寻亲成功[J].武汉大学学报·信息科学版,2022,DOI: 10.13203/j.whugis20220068

原标题:《学术交流 | 认知(心象)地图助力寻亲成功》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司